Совершенствование механизма концессионных соглашений для повышения инвестиционной привлекательности коммунального сектора региона (на примере Пермского края)

Автор: Тютык Ольга Владимировна, Малышева Екатерина Андреевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 т.14, 2019 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний момент доля жилищно-коммунального сектора экономики в ВВП России составляет почти 10%. При этом состояние отрасли характеризуется высокой степенью износа основного капитала. Кроме того, большая часть предприятий и организаций, функционирующих в отрасли, являются муниципальными, что существенно ограничивает возможности привлечения инвестиций в модернизацию коммунального хозяйства. Для решения этой проблемы был разработан механизм передачи муниципального имущества частным инвесторам посредством концессионных соглашений, регламентируемый федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях)» от 21 июля 2005 г. (ред. от 27 декабря 2018 г.). Вместе с тем существует целый комплекс проблем, сдерживающих развитие коммунального сектора экономики РФ, решение которых позволит повысить инвестиционную привлекательность региона. Цель исследования - обоснование направлений совершенствования механизма концессионных соглашений на основе анализа факторов повышения инвестиционной привлекательности инфраструктурных отраслей на примере коммунального сектора, а также разработка способов оптимизации механизма согласования концессий в экономике региона. Гипотеза исследования заключается в том, что понимание природы общественного сектора экономики, анализ особенностей его функционирования с позиции экономической и политической рациональности требуют внесения изменений и дополнений в механизм концессии. Это предполагает уточнение возможных эффектов не только для муниципального образования, формирующего запрос на инвестиции, и инвестора, но и для потребителя, оплачивающего коммунальные услуги. В результате исследования уточнено определение коммунального сектора в инвестиционном контексте; выявлены противоречивые элементы механизма концессии, связанные с отсутствием порядка согласования соглашения с главой региона как гарантом исполнения тарифных обязательств концессионных соглашений и отсутствием регламентированной процедуры согласования концессии на региональном уровне; обосновано, что удовлетворение базовых потребностей каждого участника экономических отношений в коммунальном секторе является основой достижения синергетического эффекта от реализации механизма концессионных соглашений, заключающегося в формировании предпосылок к росту инвестиционной привлекательности конкретного региона. Предложены направления совершенствования механизма концессии в коммунальном секторе Пермского края, на основании которых даны рекомендации по разработке регламента взаимодействия органов исполнительной власти региона, включающие алгоритм взаимодействия участников процесса согласования концессионного соглашения на региональном уровне и перечень документов, обеспечивающих процедуру согласования. В дальнейшем будет разрабатываться методический инструментарий оценки интегрального эффекта от внедрения и развития концессионных соглашений в инфраструктурные региональные проекты и будут обозначены точки роста инвестиционной привлекательности регионов России. Данный инструментарий будет основан на анализе частных эффектов концессий для муниципального образования, инвестора и потребителя, учет интересов которых позволит не только выработать направления дальнейших стратегических корректировок механизма концессионных соглашений, но и сформировать комплекс мер по повышению эффективности реализации инвестиционных программ развития инфраструктурных отраслей экономики региона.

Экономика региона, инвестиционная привлекательность, коммунальные услуги, коммунальный сектор, эффективность управления, концессионное соглашение, эффекты концессии, государственно-частное партнерство, общественный сектор, корпоративные структуры, тарифное регулирование, гармонизация интересов

Короткий адрес: https://sciup.org/147245731

IDR: 147245731 | УДК: 332.146:[330.322:332.87](470.53) | DOI: 10.17072/1994-9960-2019-2-332-348

Текст научной статьи Совершенствование механизма концессионных соглашений для повышения инвестиционной привлекательности коммунального сектора региона (на примере Пермского края)

Исторической особенностью развития коммунального сектора современной России является то, что в основе его становления в период СССР длительное время лежал принцип «не доход, но польза» [1]. Рефор- мирование отрасли с начала 1990-х гг., а именно формирование рыночных экономических отношений и разработка инструментов социальных гарантий населению в сфере оплаты коммунальных услуг, до настоящего времени системно не завершено.

Основной проблемой отрасли остается высокий уровень физического и морального износа коммунальной инфраструктуры, который продолжает нарастать. По данным технической инвентаризации, в России физический износ основных фондов котельных составил 55%, тепловых сетей – 63%, требуют срочной замены около 16% теплопроводов и 30% сетей водоснабжения и канализации. В целом ряде муниципальных образований износ коммунальной инфраструктуры достиг критического уровня (до 70%). Причиной такого высокого уровня износа отраслевых основных фондов является хроническое недофинансирование отрасли. Изначально, в момент начала реформы, недофинансирование было обусловлено низкой долей оплаты жилищно-коммунальных услуг населением и нехваткой бюджетных средств, в настоящий момент это следствие ограничения роста тарифов и низкой привлекательности отрасли для частных инвесторов [2].

Целью реформирования коммунального сектора на современном этапе является формирование экономически и социально эффективной отрасли, в которой стоимость и качество коммунальной услуги определяются в соответствии с рыночными принципами, услуга предоставляется на конкурентных условиях, а цена на услугу подлежит тарифному регулиро-ванию1.

Коммунальный сектор выступает уникальной отраслью экономики, интегрируя в себе комплекс общественных, частных и смешанных благ, что обуславливает необходимость поиска компромисса между экономической и политической рациональностью управленческих решений по предоставлению коммунальных услуг, определению пределов государственного вмешательства в деятельность операторов коммунального сектора.

В мировой практике дилемма «неэффективность – обязательность» решается путем привлечения частных инвестиций в разнообразных формах, а именно через создание корпоративных структур (акционерных обществ с государственным/муни-ципальным участием) и развитие государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) [3–5].

Россия транслировала мировой опыт включения частных инвесторов в деятельность коммунального сектора через институт концессии путем принятия федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. За это время закон претерпел существенные изменения, связанные с особенностями применения механизма концессии, и насчитывает 28 редакций с момента его вступления в силу. Так, согласно действующему законодательству, с целью снижения рисков государство, с одной стороны, поощряет инвестиции в данную сферу, с другой – оставляет за собой право собственности на объекты коммунального хозяйства.

В настоящее время также имеется запрет на передачу муниципального имущества коммунального сектора в частную собственность путем его продажи. Следовательно, можно сделать вывод о кризисе инвестиционной привлекательности данного сектора экономики и в организационном, и в инвестиционном смысле.

Отметим, что в современных условиях концессионные соглашения выступают основным инструментом привлечения инвестиций в коммунальный сектор. При этом концессионные соглашения в коммунальном секторе (теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении) выделяются отдельно в системе регулирования и управления ГЧП, поскольку тарифы и инвестиционные программы предприятий коммунального сектора должны быть обязательно согласованы с органами государственной власти.

В новейшей экономической истории современная актуализация решений в сфере ГЧП и концессионных соглашений рассматривается как вторая волна реформирования системы предоставления общественных услуг после первой волны, основанной на приватизации (1990-е гг.). Это связано, во-первых, с тем, что в России существует практика трансплантации мирового опыта в области ГЧП в целом и концессий в частности. Во-вторых, реализуется политика разгосударствления и корпоратизации экономики. Наглядно эти тенденции прослеживаются в решении об упразднении государственных и муниципальных унитарных предприятий. Следовательно, с переходом на более высокий уровень институционального развития отечественного коммунального сектора требуется формирование эффективного механизма концессии.

В связи с вышесказанным целью статьи является обоснование направлений совершенствования механизма концессионных соглашений на основе анализа факторов повышения инвестиционной привлекательности инфраструктурных отраслей на примере коммунального сектора, а также разработка способов оптимизации механизма согласования концессий в эко- номике региона.

Ключевые проблемы реализации механизма концессионных соглашений в коммунальном секторе экономики России

Запрос общества на эффективное управление сферой коммунального хозяйства связан с предоставлением коммунальной услуги хорошего качества по экономически обос- нованной цене, которая устанавливается естественными монополиями. В ответ на этот запрос Федеральная антимонопольная служба России разрабатывает методику эталонных затрат, использует инструментарий бенчмаркинга в практике ценообразования естественных монополий.

Как было сказано выше, привлекая инвестиции в коммунальный сектор, мы говорим почти о 10% доли сектора ЖКХ в ВВП страны, размер инвестиций составляет 7,2% от их общего объема. В отраслевой структуре Пермского края 2017 г. этот показатель составляет 3,7% ВРП.

По оценке Министерства экономического развития России, объем инфраструктурных инвестиций в 2018 г. составил 3,2 трлн руб., или 3,1% ВВП. В последние годы наблюдается восстановление инве- стиционной активности в инфраструктурном секторе после достижения минимума в 2015 г. (2,9% ВВП). Вместе с тем относительный объем инфраструктурных инвестиций остается ниже, чем в период 2010– 2013 гг. (3,6% ВВП в среднем за период).

Инфраструктурные инвестиции в объекты электроэнергетики и коммунального хозяйства в 2018 г. составили 1,1 трлн руб. Доля инвестиций в данные отрасли в последние годы существенно снизилась. Большая часть приходится на производство, передачу и распределение электроэнергии, организационный формат которых уже носит корпоративный характер. Факты свидетельствуют о дисбалансе и потребности в реальных инвестициях в данном секторе экономики страны и региона.

В современных условиях организационно-экономические механизмы управления коммунальным сектором развиваются именно в направлении корпоратизации и привлечении частных инвесторов. Однако на практике государственные и муниципальные унитарные предприятия (далее – ГУП и МУП) – это неэффективные операторы имущества, в том числе в инвестиционном плане. Доля инвестиций в муниципальное имущество коммунального сектора в 2017 г. составила только 2,9% от общего объема инвестиций в данный сектор, в государственную собственность – 11,3%, тогда как на частную собственность – 31,7%.

Федеральная антимонопольная служба России предлагает запретить создавать унитарные предприятия или менять их вид деятельности за исключением следующих случаев:

-

- создание предприятия предусмотрено федеральным законом, актом президента или правительства;

-

- учредителями являются федеральные органы исполнительной власти в области обороны и безопасности;

-

- предприятия работают в сферах естественных монополий и гособоронзаказа;

-

- предприятия осуществляют деятельность, предусмотренную федеральным законом исключительно для ГУП.

В экспертном сообществе давно обсуждается проблема неэффективного управления государственной собственностью через государственные и муниципальные унитарные предприятия и в Государственную Думу внесен законопроект об исключении этих предприятий из перечня субъектов предоставления коммунальных услуг. Так, ГУП и МУП, которые не подпадают под исключения, но уже созданы и работают на конкурентных рынках, должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2021 г. по инициативе учредителя или в судебном порядке по иску антимонопольного органа1.

Определим ключевые проблемы, которые существуют на федеральном и региональном уровнях в части регулирования концессионных соглашений.

Во-первых, предприятия, заключающие концессионные соглашения, обязаны начислять и уплачивать НДС, даже если они применяют упрощенную систему налогообложения. Скорее всего, данная норма связана с тем, что в концессию предполагалось отдавать именно крупные предприятия, для которых данный вопрос неактуален, особенно в городах-миллионниках. Однако на практике в малых и средних городах России МУП работают на упрощенной системе налогообложения, и передача имущества в концессию будет означать для концессионера работу по тарифу ниже тарифа существующего оператора на 6–8%, что критично в условиях недофинансирования МУП.

Во-вторых, существуют ограничения на рост платы за коммунальные услуги, и, следовательно, для концессионера существующий тариф не может быть превышен, несмотря на применяемую систему налогообложения. В таком контексте концессия не является альтернативой хозяйственного ве- дения, что снижает привлекательность данного инструмента2.

Кроме того, методическая база действующего тарифного регулирования сдерживает развитие механизма концессии3.

В-третьих, отсутствуют гарантии минимального объема реализации коммунальных услуг. Разумным решением будет передать этот риск заказчику – муниципальному образованию. Такая процедура приводит к снижению инвестиционных рисков и, следовательно, удешевлению проектов.

Таким образом, к причинам низкого качества коммунальных услуг и невысокой надежности систем коммунальной инфраструктуры следует отнести высокий износ основных фондов, отсутствие современных технологий; низкие тарифы на коммунальные услуги; неудовлетворительное финансовое состояние предприятий.

Далее перейдем к теоретическому обоснованию предпосылок привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты коммунального сектора эконо- мики.

Теоретическое обоснование модели привлечения частных инвестиций в инфраструктурные отрасли с государ- ственной и муниципальной собственно- стью (на примере коммунального сектора)

У точним категориальный аппарат исследования.

Коммунальные ресурсы – холодная и горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водо- снабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения1.

Коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или двух и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений). К коммунальной услуге относится услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами2.

Эксперты выделяют ряд особенностей коммунальных услуг:

-

- использование в ходе технологического процесса сложной инженерной инфраструктуры конкретной территории;

-

- строгая последовательность процессов производства, передачи и потребления услуг;

-

- невозможность для потребителя отказаться от получения данных услуг на длительный срок;

-

- невозможность компенсации предоставляемых не в полном объеме услуг в один период за счет их более интенсивного предоставления в другой период;

-

- тесная взаимосвязь организации производственного процесса, потребности в мощностях и инженерных решений от местных условий;

-

- ограниченные возможности применения конкурентной тарифной полити-

- ки, регулирование ценообразования естественных монополий;

-

- данные услуги выступают социально значимым благом, производство и потребление которого порождает значительные внешние эффекты [6].

Коммунальный сектор – это отрасль экономики, в которой в результате использования коммунальных ресурсов и производства коммунальных услуг происходит их коллективное потребление, при этом государственные (муниципальные) органы создают правовые основы и механизмы реализации коммунальных услуг и осуществляют их тарифное регулирование (в том числе регламентирован процесс привлечения инвестиций и механизм их возврата).

В рамках данной статьи коммунальный сектор рассматривается как инфраструктурный комплекс, функционирующий на основе трех коммунальных ресурсов – холодного водоснабжения, водоотведения и поставки тепловой энергии. Принятие данного обстоятельства обусловлено спецификой концессионных соглашений с точки зрения механизма их реализации.

Современный коммунальный сектор, представляя собой сложный многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивает жизнедеятельность муниципальных образований. По своей экономической природе он представляет собой специфическую форму социальноэкономических отношений между производителем услуг, их потребителем и государством, выступающим в роли регулятора этих отношений. Это связано с тем, что обеспечение общественными услугами населения входит в обязанности муниципальных образований [7].

Как отмечалось нами ранее, основными препятствиями повышения инвестиционной привлекательности коммунального сектора для частных инвесторов, с одной стороны, является низкая окупаемость инвестиций и неэффективность управления в данном секторе экономики. С другой стороны, государство ограничивает деятельность инвесторов, осуществляя тариф- ное регулирование в части установления тарифов и согласования инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса [8].

Следовательно, необходимо ответить на вопрос о природе управленческих решений по предоставлению общественных услуг в целом и коммунальных услуг в частности, а также важно учитывать их политическую и экономическую рациональность.

Экономическая рациональность обусловлена экономической эффективностью и определяется максимизацией выгод и минимизацией затрат (через экстернали-зацию социальных, экологических и других неэкономических издержек). Принятие решений по предоставлению общественных благ с участием частного сектора основано на экономической рациональности агентов1.

Политическая рациональность, напротив, отражает широкий спектр «эффектов благосостояния» [9]. Задача органов власти – обеспечить достижение общественных целей, важных для избирателей, при этом достижение общественных целей важнее получения экономических эффектов.

Гармонизация экономических и политических интересов требует разработки целого спектра решений по созданию биз-нес-модели предоставления коммунальных услуг и определяет ее гибридный профиль. Бизнес-модель предполагает участие следующих четырех типов экономических агентов – государственных органов, отвечающих за регулирование отрасли, муниципальных органов, отвечающих за обеспечение населения общественными услугами, производителей и потребителей общественных услуг [10].

В современной мировой практике взаимодействие данных агентов может быть реализовано на основе одной из следующих моделей предоставления общественных услуг:

-

1. Модель общественного сектора, когда предоставление общественных услуг осуществляется напрямую государственными и муниципальными органами [11; 12].

-

2. Модель многоступенчатой системы управления в общественном секторе экономики, которая обеспечивается за счет организационного отделения поставки услуг от административных функций соответствующего государственного (муниципального) органа, при этом данный орган остается юридически ответственным за надлежащее качество оказания общественных услуг. В теории агентских отношений такая модель носит название «внутренней агентизации» [13; 14].

-

3. Модель корпоратизации в общественном секторе, предполагающая горизонтальную организационную децентрализацию, направленную на создание юридически независимых организаций с управленческой автономией. В терминах агентской теории такую корпоратизацию следует рассматривать как «внешнюю агентиза-цию» [15; 16].

В России развитие ГЧП в коммунальном секторе (как секторе, предоставляющим общественные услуги) основано на модели корпоратизации. Это предполагает Именно в рамках третьей модели – предполагается дальнейший анализ возможного участия частных инвесторов в деятельности коммунального сектора. Исходя из сущности общественных услуг, включая коммунальные, объединение государственной (муниципальной) и частной собственности предопределяет и взаимоотношения агентов в формате контрактного ГЧП, в котором компании остаются в государственной (муниципальной) собственности, а вовлечение частных инвесторов основано, как правило, на сложных контрактах [10].

В свою очередь, в контрактном ГЧП муниципалитет запрашивает частное финансирование для реализации инфраструктурных проектов, и в большинстве случаев частные инвесторы выступают операторами оказываемых услуг, включая создание материальной базы (строительство сооружений) на срок заключенного соглашения [17]1.

Объективной причиной сотрудничества государства (муниципалитетов) и частного сектора в форме ГЧП является неразвитость инфраструктуры и низкое качество общественных услуг, а также риски, связанные с безопасностью эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры, большинство которых характеризуются, как было указано ранее, высоким уровнем износа. В таких условиях местные и иностранные инвесторы не заинтересованы в том, чтобы осуществлять инвестиции в неустойчивые и уязвимые регионы, где органы власти не в состоянии обеспечить даже базовые инфраструктурные потребности населения [18].

Отсутствие решений указанных проблем сдерживает развитие малых и средних предприятий, а также блокирует приток инвестиций многонациональных корпораций в коммунальный сектор экономики России. Кроме того, чем более сложен доступ к качественной инфраструктуре, тем дольше регион остается инвестиционно непривлекательным [12; 19].

С этой точки зрения решению проблемы повышения инвестиционной привлекательности региона может способствовать активизация мер в сфере ГЧП по предоставлению общественных услуг для достижения эффективного, устойчивого и сбалансированного развития коммунального сектора национальной экономики [20–22].

Организация предоставления общественных услуг через сотрудничество в двух секторах – государственном (муниципальном) и частном – предполагает использование сильных сторон данных секторов и минимизацию их недостатков, особенно в вопросах передачи ответственности и финансовых рисков. Способы взаимодействия экономических агентов в рамках реализации модели корпоратизации в коммунальном секторе представлены в таблице.

Способы1взаимодействия экономических агентов при предоставлении коммунальных услуг в рамках модели корпоратизации

|

Способ взаимодействия |

Характеристика способов взаимодействия |

Преимущества |

Недостатки |

|

Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП, МУП) |

Коммерческие организации, не наделенные правом собственности на имущество, закрепленное за ними собственником (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием)2. Имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам в уставный капитал |

|

|

Окончание таблицы

|

Способ взаимодействия |

Характеристика способов взаимодействия |

Преимущества |

Недостатки |

|

Создание корпоративных структур |

Создание акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью - приобретение инвесторами пакетов акций (долей) в корпорации и формирование смешанных государственно-частных компаний |

|

|

|

Государственночастное партнерство в форме концессионных соглашений |

О дна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (конце-денту), осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности |

- Отраслевой драйвер в развитии ГЧП; - возможность специального отраслевого регулирования правоотношений в сфере концессий |

|

|

Аутсорсинг |

Передача ответственности за поставку услуг от государственных (муниципальных) органов власти внешним провайдерам, которые могут быть публичными, полупубличны-ми, частными и даже общественными |

|

делегированными процессами;

исполнителей |

|

Приватизация |

Продажа государственных (муниципальных) активов частным инвесторам. Она может быть полной и частичной. Частичная приватизация приводит к созданию смешанных корпоративных структур или ГЧП |

|

|

Проведенный сравнительный анализ способов возможного организационного взаимодействия в коммунальном секторе свидетельствует в пользу реализации ГЧП в форме концессионных соглашений.

Наличие законодательного решения, которое состоит в том, чтобы обеспечить привлечение в коммунальный сектор частных инвестиций в рамках реализации концессионных соглашений, позволяет сфор- мулировать следующие базовые теоретические положения эффективного функционирования механизма концессий:

-

1. Развитие естественных монополий осуществляется на конкурентной основе, когда право управлять монополистической деятельностью на ограниченный договором срок получает тот или иной участник рынка. Содействуя развитию конкуренции, концессионное соглашение становится инструментом дерегулирования монопольного рынка и формирования на нем не административно регулируемых, а договорных (по итогам конкурса) тарифов.

-

2. Концессионные механизмы предполагают обязательность привлечения частных инвестиций, возврат которых должен обеспечиваться в рамках реализации концессионного соглашения, т. е. в рамках реализации проекта. Это означает, что концессии должны привлекать инвестиции в рамках проектного финансирования, когда в качестве обеспечения возврата инвестиций инвесторами и кредиторами рассматривается будущий финансовый поток реализации проекта; гарантом этого выступает глава региона.

-

3. Запрос на инвестиции создает муниципальное образование – собственник имущества.

-

4. Запрос на эффективность коммунальных услуг передает потребитель.

-

5. Запрос потребителя удовлетворяется только через установление финансового критерия в виде дисконтированной необходимой валовой выручки. Это позволяет выбрать оператора с наименьшими финансовыми потребностями. Таким образом, конкурсное определение необходимой валовой выручки предполагает определение тарифов на весь период концессионного соглашения.

-

6. Риски будущих доходов или тарифной выручки в случае коммунальных концессий объективно считаются самыми высокими рисками в соглашениях ГЧП.

Таким образом, можно выделить следующие пробелы во взаимодействии агентов коммунального сектора:

-

1. Потребитель не участвует в формировании запроса на инвестиции, однако полностью его оплачивает.

-

2. Отсутствует конкурс технических решений, определяющих объем инвестирования. Предполагается, что собственник имущества должен быть профессиональным участником рынка, чтобы объективно оценить потребности в модернизации, выбрать оптимальный способ и впоследствии определить стоимость мероприятий. Проблема может быть решена путем создания механизма обязательных общественных слушаний по аналогии с согласованием схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на конкретной территории.

-

3. Анализ концессии как инструмента развития коммунального, а значит, общественного сектора следует оценивать не только с позиции инвестора, собственника имущества, но и оценки эффекта для потребителя и эффекта для территории.

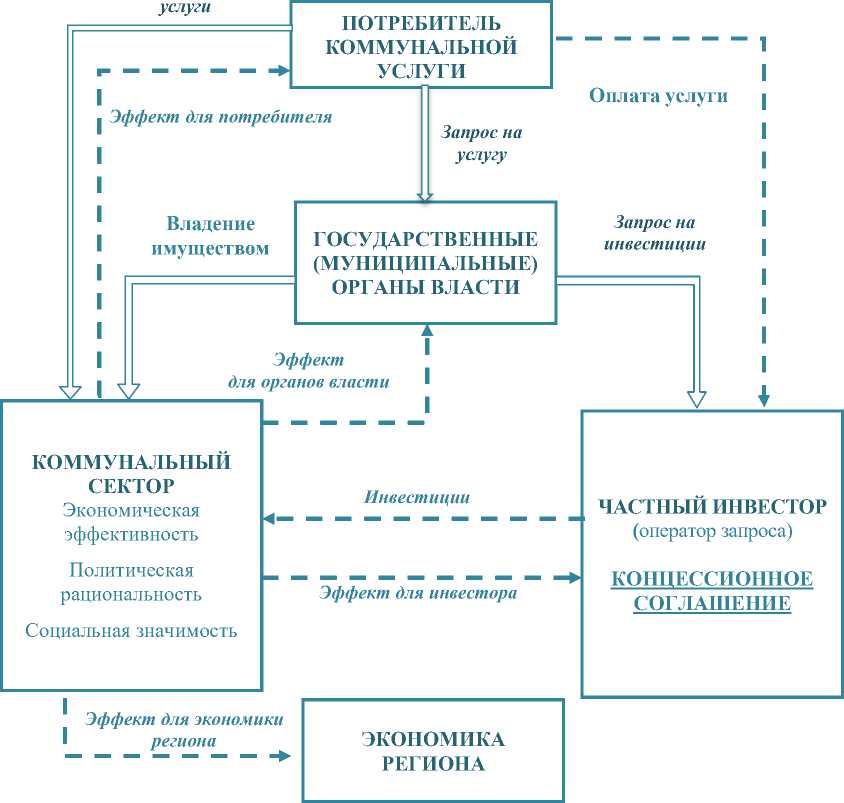

На рис. 1 представлена авторская модель взаимодействия экономических агентов в коммунальном секторе в рамках оказания коммунальной услуги.

Рисунок иллюстрирует анализ первичных потребностей агентов коммунального сектора через их институциональный статус:

-

- потребитель – физическое/юрид-ическое лицо, формирующее запрос на коммунальную услугу соответствующего качества и надежности, оплачивающее ее, но при этом не участвующее в определении инвестиционных задач развития сектора;

-

- государственные (муниципальные) органы власти – собственники имущества, которые обязаны обеспечить потребителя качественными коммунальными услугами; имеют финансовые ограничения (бюджет) при реализации инвестиционных мероприятий;

-

- частный инвестор – юридическое лицо, собственник капитала – профессиональный участник рынка, который рассматривает концессионное соглашение в качестве эффективного направления вложений денежных средств и способен успешно управлять имуществом, принадлежащим

государственным (муниципальным) органам власти;

-

- коммунальный сектор - совокупность объектов коммунальной инфраструк-

- туры для целей инвестирования по концессионным соглашениям;

-

- экономика региона - институциональная среда, определяющая характер социально-экономических отношений.

Запрос на качество

Рис. 1. Модель взаимодействия экономических агентов коммунального сектора экономики региона

Примечание: На рис. обозначено движение запросов; — -► движение финансовых ресурсов.

Предлагаемый авторами системный подход к анализу взаимодействия участников предполагает наличие эффектов для каждого из них как ответ на сформированный запрос. Если эффект получает каждый участник взаимодействия, то предлагаемая модель концессионных соглашений может представлять интерес для ее реализации на практике. В этом случае целесообразно говорить о формировании предпосылок к росту инвестиционной привлекательности региона.

Апробируем разработанную модель взаимодействия экономических агентов коммунального сектора на примере Пермского края.

Разработка регламента согласования концессионного соглашения на региональ- ном уровне (на примере Пермского края)

В 2017 г. были внесены существенные изменения в закон о концессии в части обяза- тельного подписания концессионного соглашения третьей стороной – главой реги-она1. Глава региона (губернатор) выступает гарантом установления экономически обоснованных тарифов, и в случае убытка концессионера по вине регулирующих органов убыток будет возмещен из бюджета региона. Данная норма применяется в случае, если по концессионному соглашению потребителем услуг выступает население.

В Пермском крае отсутствует регламент подписания концессионного соглашения главой региона и вся процедура сопутствующих согласований с министерствами и ведомствами. Соответственно, для обеспечения системных решений нужен регламент, определяющий порядок согласования и подписания концессионного соглашения главой региона. В случае формализации данного порядка процесс заключения концессионных соглашений будет более понятен, будет снят административный барьер на пути привлечения инвестиций в коммунальный сектор региона.

Несмотря на отсутствие такого регламента, в Пермском крае по состоянию на май 2019 г. действует 58 концессий, в том числе 34 в сфере теплоснабжения, 22 в сфере водоснабжения и водоотведения, 2 смешанные. С введением нормы об обязательном подписании концессионного соглашения третьей стороной (губернатором), т. е. с 1 июля 2017 г., в Пермском крае подписано только 4 договора в сфере теплоснабжения.

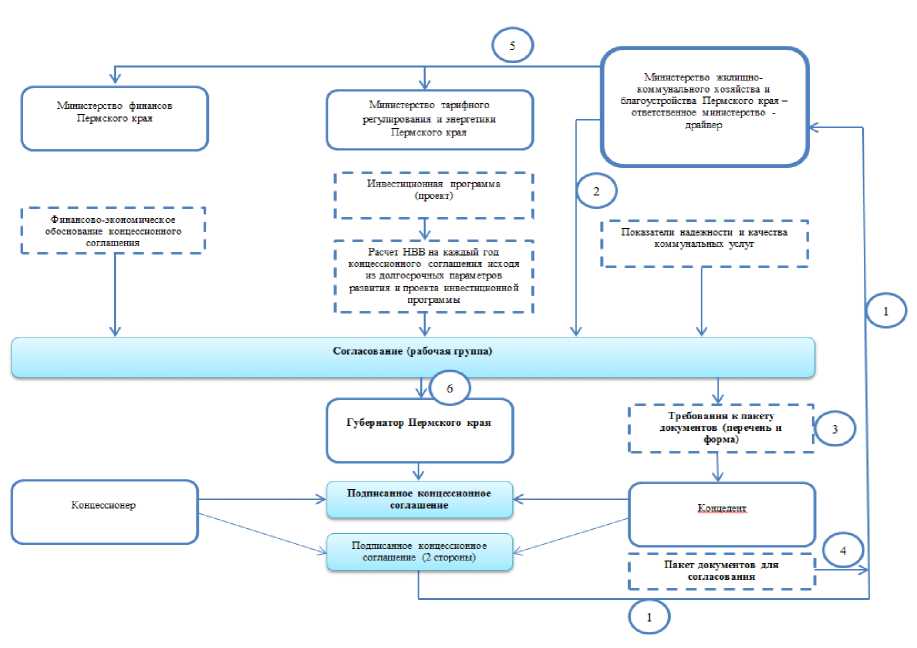

Процесс оптимизации механизма согласования подписания третьей стороной для Пермского края представлен на рис. 2. Он может выступать основой для формирования вышеуказанного регламента.

Рис.1 2. Регламент согласования концессионного соглашения на региональном уровне (на примере Пермского края)

На современном этапе процесс согласования концессионного соглашения не формализован, что является результатом функционального подхода к управлению в системе исполнительных органов государственной власти. Иными словами, органы исполнительной власти (министерства/ ведомства) следят за соблюдением своего профильного законодательства в процедуре согласования концессионного соглашения. В итоге системное взаимодействие между участниками отсутствует и возни- кают дополнительные административные барьеры.

Данная проблема может быть реше- на путем перехода к процессному управлению, когда процедура согласования кон- цессионного соглашения определена как четко регламентированная последовательность процессов (обозначенная на рис. 2), в реализации которых заинтересован каждый агент коммунального сектора.

Координирующим органом должна выступать рабочая группа, обеспечивающая согласованность действий участников и требований процесса согласования кон- цессионного соглашения.

Таким образом, предложенный механизм согласования концессий на уровне региональной социально-экономической системы позволяет решить задачу согласо- вания интересов всех заинтересованных в соглашении участников.

Заключение

Рассмотрена проблема низкой инвестиционной привлека тельности коммунального сек- тора экономики, основными причинами которой являются отсутствие источников и достаточного объема инвестиций, сложности бюджетного планирования и несовершенство бюджетного процесса в целом.

Природа данной проблемы была изучена в двух аспектах. С одной стороны, государство должно сохранить контроль за монополиями в коммунальном секторе экономики, в то же время необходимо обеспечить конкурентоспособное функционирование сектора, с другой стороны, существует объективная потребность привлечения инвестиций для обновления ос- новных производственных фондов, что невозможно сделать без участия частных инвесторов.

Это определило необходимость использования системного подхода к совершенствованию процедуры взаимодействия экономических агентов коммунального сектора, предполагающего соблюдение баланса интересов всех заинтересованных сторон с определением индивидуального эффекта для каждого из них, в отличие от рассматриваемого сегодня в науке и практике подхода, предполагающего учет интересов только собственника имущества и инвестора.

В ходе исследования обосновано, что удовлетворение базовых потребностей каждого участника экономических отношений в коммунальном секторе позволит обеспечить достижение синергетического эффекта, заключающегося в формировании предпосылок к росту инвестиционной привлекательности конкретного региона. При этом, если интересы участников гармонизированы, то процесс согласования бюрократического механизма концессионного соглашения как институционального способа взаимодействия сторон ускоряется, а его реализация является взаимовыгодной.

Было определено, что концессионное соглашение выступает наиболее эффективным инструментом привлечения частных инвестиций в коммунальный сектор экономики и имеет на сегодняшний день широкое практическое применение ввиду существования настоятельной потребности в его использовании. Однако применение концессионных соглашений на практике предполагает наличие двух последовательных механизмов их реализации.

Первый механизм однозначно определен на законодательном уровне: прописана процедура заключения концессионного соглашения до момента подписания соглашения концессионером и кон-цедентом. Данная процедура на практике четко регламентирована и отработана. Второй механизм - подписание соглашения третей стороной - никак не регламентирован на федеральном уровне, в том числе законодательно не определены сро- ки подписания губернатором концессионного соглашения.

Отсутствие второго механизма является фактором, приостанавливающим практическое применение концессии и, как следствие, ограничивающим развитие коммунального сектора региона в целом. Предложенный подход согласования концессионного соглашения на региональном уровне может служить основанием для разработки регламента, который позволил бы устранить данное несовершенство законодательной базы.

В перспективе на основе предложенной модели взаимодействия экономических агентов коммунального сектора экономики региона планируется разработать инструментарий оценки частных и интегрального эффектов развития инфраструктурных отраслей и определить точки роста инвестиционной привлекательности регионов России. Апробирование данной модели планируется провести на базе всех субъектов Российской Федерации.

Список литературы Совершенствование механизма концессионных соглашений для повышения инвестиционной привлекательности коммунального сектора региона (на примере Пермского края)

- Найден С.Н. Общественные блага и коммунальные услуги / отв. ред. П.А. Минакир; Рос. акад. наук, Дальневосточное отделение; Ин-т экономических исследований. М.: Экономика, 2004. 176 с.

- Кожевников С.А. Комплексная оценка состояния жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 6 (30). С. 225-234.

- Зыков А.А. Государственно-частное партнерство в жилищно-коммунальном хозяйстве: концептуальные подходы // Проблемы современной экономики. 2012. № 3. С. 379-381.

- Кондратьева У.Д. Правовые риски государственно-частного партнерства в современной России // Современное право. 2015. № 9. С. 44-48.

- Wollmann H., Marcou G. From public sector - based to privatized service provision. Is the pendulum swinging back again? Comparative summary In book: The provision of public services in Europe. Between state, local government and market. Wollmann H., Marcou G. (eds.). Cheltenham, Edward Elgar. 2010. Р. 240-260.

- Комиссарова Л.А. Природа жилищно-коммунальных услуг как социально значимого общественного блага // Вестник НГИЭИ. 2014. № 11 (42). С. 55-61.

- Скрипник О.Б. Реформирование регионального жилищно-коммунального комплекса: методология и практика. М.: Финансы и статистика, 2013. 288 с.

- Grossi G., Marcou G., Reichard C. Comparative aspects of institutional variants for local public service provision. In book: The provision of public services in Europe. between state, local government and market. Wollmann H., Marcou G. (eds.). Cheltenham, Edward Elgar. 2010. Р. 217-239.

- Muhlenkamp H. From state to market revisited: A reassessment of the empirical evidence on the efficiency of public (and privately-owned) enterprises // Annals of Public and Cooperative Economics. 2015. Vol. 86, Iss. 4. P. 535-557.

- Wollmann H., Kopric I., Marcou G. Public and social services in European countries. From public and municipal to private provision. UK, Palgrave Mcmillan. 2016. 342 p.

- DOI: 10.1057/978-1-137-57499-2

- Попов Е.В., Веретенникова А.Ю., Севастьянова Е.А. Институциональная модель развития сектора локальных общественных благ // Вестник Удмуртского университета. Сер. Экономика и право. 2017. Т. 27, вып. 5. С. 55-61.

- Peters B.G. Institutional theory in political science. The ‘New Institutionalism’, 3rd ed. London, New York, Bloomsbury. 2011. 175 p.

- Torsteinsen H., van Genugtsen M. Municipal waste management in Norway and the Netherlands - from in-house provision to intermunicipal cooperation. In book: Local public sector reforms in times of crisis. Kuhlmann S., Bouckaert G. (eds.). Houndsmills, Palgrave Macmillan. 2016. P. 205-220.

- Van Thiel S. Comparing agencies across countries. In book: Government agencies: Practices and lessons from 30 countries. Verhoest K., Van Thiel S., Bouckaert G., Lægreid P. (eds.). Houndmills, Palgrave Macmillan, 2012. Р. 18-26.

- Kuhlmann S., Wollmann H. Introduction to comparative public administration: Administrative systems and reforms in Europe // International Review of Administrative Science. 2014. Vol. 84, Iss. 1. P. 214-215.

- Marobela M. New public management and the corporatisation of the public sector in peripheral capitalist countries // International Journal of Social Economics. 2008. Vol. 35, Iss. 6. Р. 423-434.

- Ахмедова М.Р., Максимова Т.А. Государственно-частное партнерство как механизм эффективности национальной экономики // Теоретическая экономика. 2017. № 2. С. 42-50.

- Шилкина О.А. Развитие института государственно-частного партнерства в регионах // Прикладные экономические исследования. 2015. № 3 (7). С. 4-8.

- Кобышев К.И., Кобышева М.С., Иванов М.В. Создание института развития государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2017. № 1 (49). URL: https://eee-region.ru/article/4924 (дата обращения: 11.04.2019).

- Кондрацкий С.В. Новеллы законодательного регулирования концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов жилищно-коммунального комплекса // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 2. С. 79-85.

- Сухова В.Е., Турбанова Н.М. Концессия как эффективная форма управления муниципальным имуществом // Социально-экономические явления и процессы. 2015. Т. 10, № 12.

- DOI: 10.20310/1819-8813-2015-10-12-77-81

- Холодкова Ю.С. Понятие и правовая природа концессионных соглашений // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 407. С. 196-200.

- DOI: 10.17223/15617793/407/31