Совершенствование методических подходов к управлению риском распространения инфекций с аэрозольным механизмом передачи возбудителя

Автор: Шестопалов Н.В., Скопин А.Ю., Федорова Л.С., Гололобова Т.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Анализ риска здоровью в эпидемиологии

Статья в выпуске: 1 (25), 2019 года.

Бесплатный доступ

Сохранение чистоты воздушной среды в помещениях (в том числе медицинских организаций) путем проведения мероприятий по дезинфекции воздуха, систем вентиляции и кондиционирования, переход на современные экологически безопасные средства и их ротация являются перспективными направлениями в обеспечении профилактики распространения инфекций с аэрозольным механизмом передачи возбудителя и снижении риска развития инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Эпидемиологическую опасность для пациентов и медицинских работников в медицинских организациях представляют находящиеся в воздухе помещений и на их поверхностях патогенные и условно-патогенные микроорганизмы - бактерии в вегетативной форме (включая возбудителей туберкулеза), вирусы, грибы - возбудители кандидозов и дерматофитий, плесневые грибы, споровые формы бактерий. В качестве зарекомендовавшего себя способа обработки воздушной среды помещений в рамках проведения дезинфекционных мероприятий и с целью снижения риска распространения инфекций через воздух рассматривается применение метода аэрозольной дезинфекции, основанного на преобразовании дезинфицирующего средства в мелкодисперсное состояние с помощью специальной распыляющей аппаратуры и введения аэрозоля в воздушную среду помещения...

Обеззараживание воздуха, дезинфекция воздуха, метод аэрозольной дезинфекции, оценка эффективности дезинфицирующих средств, аэрозоль дезинфицирующего средства, изучение эффективности обеззараживания, инфекции с аэрозольным механизмом передачи возбудителя, аэрозольная камера

Короткий адрес: https://sciup.org/142220669

IDR: 142220669 | УДК: 614.2: | DOI: 10.21668/health.risk/2019.1.09

Текст научной статьи Совершенствование методических подходов к управлению риском распространения инфекций с аэрозольным механизмом передачи возбудителя

На сегодняшний день в России остается высоким уровень заболеваемости инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Несмотря на постоянный рост количества мероприятий, направленных на борьбу с инфекционными заболеваниями, риск распространения и роста заболеваемости инфекциями с аэрозольным механизмом передачи возбудителя, в том числе инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП), остается высоким [1–7]. Как и в предыдущие годы, ведущее место в структуре инфекционных и паразитарных болезней в Российской Федерации в 2017 г. занимали острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации (ОРВИ). За последние шесть лет (2012–2017 гг.) заболеваемость ОРВИ населения Российской Федерации возросла на

-

9,3 %. В 2014 г. наблюдалось незначительное снижение заболеваемости до 19 506,00 на 100 тысяч населения с последующим постепенным подъемом до прежних значений и выше [8].

За 2017 г. ОРВИ переболело 21,66 % от совокупного населения страны, 79,0 % детей в возрасте до 17 лет. Всего в России зарегистрировано более 31,77 млн случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 21 664,01 на 100 тысяч населения. В возрастной структуре заболеваемости продолжали превалировать дети до 17 лет, в 2017 г. их доля составила 73,16 % [8].

Непосредственной средой, обеспечивающей возможность реализации механизма передачи возбудителей воздушно-капельных инфекций, является воздух. Воздух представляет собой естественный аэрозоль [9]. Подавляющее количество микроорганизмов в помещениях находится в пылевой среде и имеет тенденцию накапливаться в ней. Микроорганизмы, концентрируясь в труднодоступных местах, перемещаются воздушными потоками, создавая потенциальные очаги инфекции [10–12].

На частицах пыли может содержаться до 95 % всех микроорганизмов, находящихся в воздушной среде закрытых помещений. В результате устойчивости ряда возбудителей инфекционных заболеваний во внешней среде с пылью происходит массовое инфицирование различных труднодоступных мест, в особенности в помещениях [13].

К тому же на поверхностях помещений существует большое количество дефектов в виде карманов, щелей, капилляров и так называемых крипт (маленьких кратеров). Даже идеально гладкая, на первый взгляд, поверхность под сильным увеличением абсолютно криптообразна, и микроорганизмы способны благополучно переждать химическую атаку в сверхмелких кратерах, а затем, размножаясь, выходить на поверхность и восполнять популяцию.

Все это обусловливает и повышает риск попадания возбудителей инфекционных заболеваний в организм человека и определяет особую актуальность разработки и совершенствования объективных методов оценки эффективности дезинфицирующих средств, оборудования и технологий, применяемых для обеззараживания воздуха.

Поиск способа обработки, который способен гарантировать обеззараживание всех труднодоступных мест, позволит предотвратить негативные последствия от микробного загрязнения воздушной среды в помещениях, снизить риск развития чрезвычайных ситуаций биологического характера, в том числе в местах массового скопления людей, является актуальной задачей [14, 15].

Одним из таких способов является аэрозольная дезинфекция, при которой жидкое дезинфицирую- щее средство переводится в мелкодисперсное состояние и вводится в воздушную среду помещения. Аэрозоль заполняет весь объем и оседает на поверхностях объектов (стены, пол, оборудование, инвентарь). Частично аэрозольные капли испаряются и в этом виде проникают во все щели, пазы, трещины, что способствует более полному и эффективному взаимодействию дезинфицирующего средства с микробной клеткой, вызывая ее гибель [16].

Обычная капля, создаваемая нетехнологическим оборудованием, в силу осмотических законов не способна проникнуть в мелкие дефекты поверхностей, а лишь на время закупоривает их. Частицы же аэрозоля с ультрамалыми размерами (5–35 мкм) способны проникать повсеместно, что позволяет за счет явления адгезии и тепловой преципитации заполнить все мелкие дефекты поверхности и тем самым обеспечить ее равномерное полное покрытие, а также обработать воздушное пространство, в котором за счет конвекционных потоков осуществляется миграция микроорганизмов [12, 17].

Как известно, метод аэрозольной дезинфекции с успехом применяется для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских и общественных организациях во всем мире. Общие требования к выбору оборудования, химических дезинфицирующих средств и технологий обработки для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских организациях методом аэрозольного распыления изложены в «Методических рекомендациях по применению метода аэрозольной дезинфекции в медицинских организа-циях»1. Однако в рекомендациях отсутствуют требования к условиям и порядку экспертизы оборудования и средств, предлагаемых для аэрозольной дезинфекции с целью разработки эффективных режимов.

Для объективной оценки эффективности обеззараживания и безопасности применения метода аэрозольной дезинфекции в помещениях различного назначения, в том числе и в медицинских организациях, на базе испытательного лабораторного центра ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора организовано лабораторно-экспериментальное изучение эффективности и безопасности применения дезинфицирующих средств. Изучено специальное оборудование для их распыления (генераторов аэрозолей), а также иное оборудование для дезинфекции воздуха и поверхностей в помещениях.

Следует отметить, что изучение эффективности обеззараживания воздуха в лабораторных условиях является весьма трудоемким, как организационно, так и методически. Требуется строгое соблюдение требований, установленных различными нормативно-правовыми актами и предъявляемых к лабораторным помещениям, оборудованию и организации работы с аэрозолями микроорганизмов и химических веществ. Имеющийся опыт исследований дезинфицирующих средств в аэрозольной форме свидетельствуют о наличии определенной зависимости эффективности этих средств от ряда факторов, таких как химический состав средства (действующее вещество и его концентрация в рабочем растворе средства), расход средства на единицу объема и площади помещения, дисперсность аэрозоля, длительность циклов и кратность обработки, условия применения средства (профилактическая, очаговая дезинфекция при различных инфекциях с учетом вида возбудителя), стойкость аэрозоля в воздухе.

Целью настоящей работы явилось обоснование и внедрение комплексных методических подходов к организации и проведению исследований по изучению эффективности и безопасности дезинфицирующих средств, предназначенных для решения задач управления рисками здоровью.

Материалы и методы. В качестве тест-микро-организмов, применяемых для искусственной контаминации воздуха, в отношении которых изучалась эффективность дезинфицирующих средств с использованием аэрозольного метода, а также оборудования для обеззараживания воздуха, использовали микроорганизмы, имеющие санитарно-показательное значение ( Staphylococcus aureus, штамм 906, АТСС 6538-Р). С целью оценки туберкулоцидного действия дезинфицирующих средств использовали Mycobacterium terrae, DSM 43227. Эти микроорганизмы относятся к III–IV группе патогенности по классификации, принятой в Российской Федерации (СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»)2, что является эквивалентным первой группе патогенности по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это во многом определяет характер и объем требований к помещениям, оборудованию и организации работ с такими микроорганизмами.

Исследование осуществляли в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.3.2322-08. Учитывая многообразие дезинфекционной техники для создания аэрозолей, различающейся техническими и эксплуатационными характеристиками, а также параметрами, определяющими эффективность режимов обеззараживания воздуха, для изучения эффективности и безопасности применения такого оборудования необходимо создание условий, максимально корректно моделирующих условия последующего применения оборудования в практике. Кроме того, функциональные особенности различных генераторов аэрозолей, а именно возможность обрабатывать помещения разных объемов, определили необходимость конструирования нескольких камеральных помещений разных объемов для тестирования различного оборудования в зависимости от его мощности и функционального предназначения.

Для изучения эффективности средств (в том числе в форме аэрозольных баллонов), предназначенных для обеззараживания небольших объемов воздуха или для обеззараживания поверхностей в замкнутом пространстве ограниченного объема (например, при моделировании салона автомобиля), использовали аэрозольную камеру объемом 1 м3, которая по сути представляет собой изолированный бокс биологической безопасности III класса, предусматривающий защиту исследователя, продукта и среды. Камера оснащена вытяжной вентиляцией с механическим побуждением через жесткий воздуховод. Имеются НЕРА-фильтры тонкой очистки воздуха класса Н14, а также необходимые технологические отверстия для подачи воздуха под давлением с целью создания аэрозоля микроорганизмов и последующего отбора проб воздуха для оценки эффективности его обеззараживания (рис. 1).

С целью изучения эффективности дезинфекционного оборудования, предназначенного для обеззараживания воздуха бо́льших объемов, использовали специально оборудованные помещения-камеры объемом до 120 м3, оснащенные необходимым набором технических средств для работы с аэрозолями микроорганизмов III–IV групп патогенности. Камеральное помещение, предназначенное для указанных целей, объемом 120 м3, представляет собой бокси-рованную комнату с возможностью герметизации, оснащенную механической приточно-вытяжной вентиляцией с НЕРА-фильтрами тонкой очистки

Рис. 1. Аэрозольная камера для изучения эффективности средств для обеззараживания воздуха воздуха класса Н14 как на притоке, так и на вытяжке. Внутренняя отделка помещения выполнена с применением специального покрытия, способного выдерживать систематическое проведение аэрозольной обработки дезинфицирующими средствами, содержащими агрессивные действующие вещества. По периметру помещения размещены открытые бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха рабочего объема после окончания экспериментальной работы с аэрозолем микроорганизмов. Безопасная работа исследователя обеспечивалась необходимым набором средств индивидуальной защиты кожных покровов (защитный комбинезон, резиновые перчатки, шапочка) и органов дыхания (респираторы, маски), средств первой помощи, а также кнопками аварийной сигнализации в боксе и предбокснике с выводом световой и звуковой сигнализации в коридор (рис. 2).

Рис. 2. Камеральное помещение для изучения эффективности средств для обеззараживания воздуха

Одним из исследований с применением специализированных помещений для оценки эффективности средств и оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей являлась работа по определению бактерицидных доз импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра, обеспечивающих эффективность от 90,0 до 99,99 % при обеззараживании воздуха и поверхностей, контаминированных бактериями S. aureus [18].

При исследовании эффективности обеззараживания воздуха генератором аэрозоля создавалась микробная взвесь, равномерно распределенная по объему помещения при помощи вентилятора. Предварительно серией экспериментов была подтверждена стабильность поддержания контаминации воздушной взвеси в течение всего эксперимента. Исходная контаминация воздушного объема составила (1,46–4,80) 105 КОЕ/м3. Отбор проб воздушной среды проводился путем прокачивания воздуха с помощью аспиратора через склянки Дрекселя со стерильной водопроводной водой, которую впоследствии мерно наносили на чашки Петри и заливали 10 мл расплавленного и остуженного до 45 °С мясопептонного агара. Результаты учитывали после инкубации при температуре 37 ± 1 °С в течение

24–48 ч. В качестве контрольных выступали аналогичные измерения, полученные без облучения воздушного объема импульсными потоками ультрафиолетового излучения. Установка, генерирующая поток импульсного ультрафиолетового излучения, располагалась по центру боксированного помещения объемом около 30 м3 (длина 3,1 м, ширина 2,4 м, высота 4,0 м) и включалась в режим излучения от 1 минуты 31 секунды до 5 минут 6 секунд [18].

При исследовании эффективности обеззараживания поверхностей тест-микроорганизм наносился на следующие типы материала: пластик (чашки Петри однократного применения диаметром 85 мм), металл (металлические пластины размером 50×50 мм, изготовленные из нержавеющей стали), кафель (пластины размером 50×50 мм, изготовленные из кафельной плитки).

Влияние на эффективность обеззараживания органических загрязнений на облучаемых поверхностях исследовалось путем дополнительного нанесения на предварительно контаминированную пластиковую поверхность 40%-ной инактивированной сыворотки, имитирующей ее загрязнение.

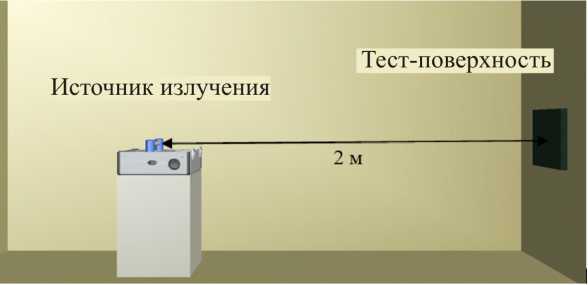

Все исследуемые тест-объекты облучались импульсным ультрафиолетовым излучением с расстояния 2 метра. Установка располагалась таким образом, чтобы исключить влияние отражающей поверхности на величину бактерицидного потока на облучаемой поверхности (рис. 3).

Рис. 3. Схема обеззараживания тест-поверхностей, контаминированных S. aureus , с применением импульсной ультрафиолетовой установки [18]

Тест-поверхности контаминировались суспензией с исходным уровнем контаминации до 2,0·107 КОЕ/см2. На поверхность образцов микропипеткой наносили по 0,25 мл данной суспензии, которую равномерно распределяли при помощи шпателя и подсушивали в термостате. Среднее количество микроорганизмов на контрольных (не облученных) образцах из пластика составляло 1,0·106 КОЕ/см2, металла – 3,7·105 КОЕ/см2, кафеля – 2,77·104 КОЕ/см2. Полученные тест-образцы подвергали ультрафиолетовому облучению с экспозициями от 1 до 32 минут. После опыта в облученные и контрольные образцы из пластика (одноразовые чашки Петри) наносили 10 мл стерильной воды, при помощи шпателя производили смыв микробных клеток с поверхностей и их равномерное распреде- ление в смывной жидкости. Затем в чашки Петри заливали 10 мл расплавленного и остуженного до 45 °С мясопептонного агара. Исследованию подвергались две группы контрольных поверхностей. Смыв микроорганизмов с одной группы контрольных поверхностей производился до начала эксперимента (без подсушивания суспензии), с другой – после окончания эксперимента (через три часа). Общее количество микроорганизмов в смывах с контрольных поверхностей учитывалось как среднее до и после эксперимента. Все эксперименты проводились в трех повторениях.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования эффективности обеззараживания воздуха, контаминированного S. aureus , в специализированном камеральном помещении с применением импульсной ультрафиолетовой установки приведены в таблице.

Эффективность обеззараживания воздуха, контаминированного S. aureus , с применением импульсной ультрафиолетовой установки [18]

|

Объем экспериментального бокса, м3 |

Время облучения |

Контроль, КОЕ/м3 |

Опыт, КОЕ/м3 |

Эффективность |

|

|

% |

lg |

||||

|

30 |

5 мин 6 с |

4,8·105 |

0 |

100,00 |

5,6 |

|

3 мин 3 с |

1,46·105 |

80 |

99,95 |

3,2 |

|

|

1 мин 31 с |

1,63·105 |

2,4·103 |

98,50 |

1,8 |

|

Объемные бактерицидные дозы для обеззараживания воздуха с эффективностью 90 % составляют 14 Дж/м3, а для эффективности 99,9 % – 47,5 Дж/м3. 100%-ная эффективность обеззараживания достигается уже при экспозициях 5 минут 6 секунд.

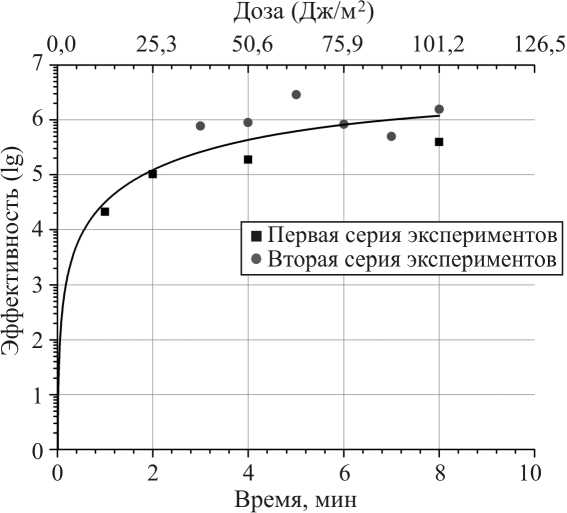

Исследования эффективности обеззараживания пластмассовых тест-объектов импульсным ультрафиолетовым излучением сплошного спектра проводились с использованием чашек Петри однократного применения в двух сериях (рис. 4).

На рис. 4 представлена кривая выживаемости, построенная по двум сериям экспериментов с учетом исследований, выполненных ранее [18]. Кривая выживаемости имеет характерный двухкомпонентный вид. Эффективность обеззараживания 99,99 % достигается даже за одну минуту облучения с расстояния 2 метра.

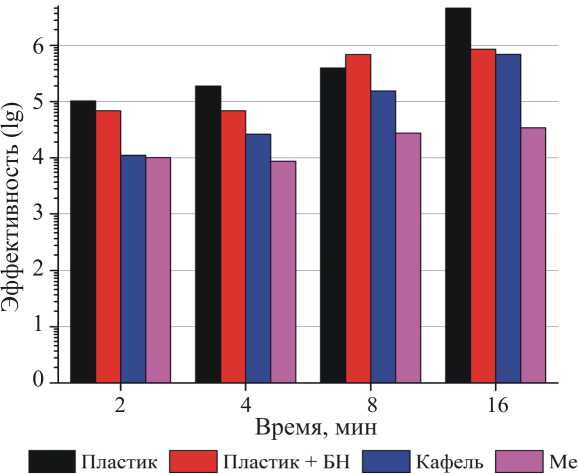

На рис. 5 представлены результаты исследования влияния материала поверхности и наличия органических загрязнений на эффективность обеззараживания [18]. В результате получено, что при облучении тест-объектов с экспозицией 2 минуты на всех рассмотренных типах поверхностей достигается эффективность обеззараживания не менее 99,99 %, установленная в качестве критерия эффективности для дезинфицирующих средств. Наибольшая эффективность показана на пластиковых и кафельных тест-образцах, наименьшая – на металлических. Наличие биологического загрязнения (биологической нагрузки) на пластиковой поверхности не оказывает суще-

Рис. 4. Эффективность обеззараживания пластиковых тест-объектов при различных экспозициях их облучения импульсным ультрафиолетовым излучением

Рис. 5. Влияние типа материала поверхности и органической нагрузки на эффективность обеззараживания импульсным ультрафиолетовым излучением ственного влияния на достигаемую эффективность. Разница в эффективности обеззараживания пластиковых поверхностей в присутствии органической нагрузки и без нее не превышает 10 % при всех экспозициях (2–8 мин).

Что касается исследований эффективности химических дезинфицирующих средств в аэрозольной форме, то для обработки поверхностей на сегодняшний день наибольшую эффективность показали средства на основе перекиси водорода с различными добавками, диоксида хлора, катионных поверхностно-активных веществ, что удовлетворительно корреспондируется с ранее полученными данными [19]. Расход средства при этом варьировался в пределах 10–50 мл/м3, время дезинфекционной выдержки – от 60 до 240 минут, дисперсность аэрозоля – от 5 до 30 мкм («сухой и увлажненный туман»). Следует отметить, что, в отличие от расхода средства и экс- позиции, при увеличении которых возрастает и эффективность, увеличение уровня дисперсности аэрозоля и концентрации действующего вещества в рабочем растворе не всегда приводит к положительным результатам. Для большинства изучаемых средств максимум активности аэрозоля фиксировался на уровне размера частиц 10–20 мкм («увлажненный туман»).

Для обеззараживания воздуха эффективны менее жесткие режимы (как по уровню расхода средства, так и по времени экспозиции), чем для обеззараживания поверхностей, что связано с различиями физико-химического взаимодействия аэрозолей дезинфицирующих средств с микроорганизмами в воздушной среде и на поверхностях.

Учитывая многофакторность влияния параметров, определяющих эффективность дезинфекции в лабораторных условиях, на качество проведения дезинфекционных мероприятий в практике, а также исходя из того, что наибольшую эпидемиологическую значимость имеет эффективность этих мероприятий в особо чистых (класса А) помещениях медицинских организаций3, обстановка камерального помещения для изучения эффективности аэрозольной дезинфекции должна быть максимально приближена к таковой в помещениях подобного типа.

Моделирование обстановки обрабатываемого помещения позволяет при расчете нормы расхода дезинфицирующего средства учитывать не только объем помещения, но и увеличивающуюся при этом суммарную площадь поверхностей за счет размещения объектов мебели и медицинского оборудования. Последнее необходимо рассчитывать при разработке эффективных режимов для обеззараживания поверхностей аэрозольным методом. Кроме того, использование реальных модельных объектов из материалов, из которых изготавливают медицинскую мебель и оборудование, позволяет с высокой точностью установить эффективные режимы обеззараживания поверхностей в особо чистых (класса А) помещениях медицинских организаций, ориентируясь на минимальные эффективные концентрации действующих веществ с целью обеспечения максимального уровня безопасности дезинфекционных мероприятий для персонала и больных, а также снижения агрессивного влияния дезинфицирующих средств на обрабатываемые поверхности и сохранения их эксплуатационных свойств.

Выводы. Изучение и оценка эффективности оборудования и дезинфицирующих средств, применяемых с использованием метода аэрозольной дезинфекции, должны предусматривать как наличие методического обеспечения исследований и присутствие соответствующих специалистов, так и необходимого технического оснащения лабораторной базы с возможностью использования специализированного валидированного оборудования для испытаний.

Таким образом, разработанные и апробированные методические подходы к оценке эффективности дезинфицирующих средств и оборудования для аэрозольной дезинфекции позволяют обеспечить разработку эффективных режимов обработки воздуха и, как следствие, способствовать повышению эффективности дезинфекционных мероприятий в практических условиях. Ключевой результат: снижение риска распространения инфекций с аэрозольным механизмом передачи возбудителя, в том числе ИСМП.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Совершенствование методических подходов к управлению риском распространения инфекций с аэрозольным механизмом передачи возбудителя

- Анализ риска развития инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи/Г.Г. Бадамшина, В.Б. Зиатдинов, Г.Ш. Исаева, М.А. Кириллова, С.С. Земскова//Анализ риска здоровью. -2017. -№ 2. -С. 113-118.

- Галай В.С. Анализ биозагрязнений воздушной среды в чистых помещениях и оценка рисков заражения в них//Вестник МГСУ. -2017. -Т. 12, № 8 (107). -С. 912-916.

- Микробиологический мониторинг воздушной среды в медицинских организациях/В.Б. Зиатдинов, Г.Г. Бадамшина, А.Б. Бакиров, А.З. Зарипова, Г.Ш. Исаева //Медицина труда и экология человека. -2016. -Т. 8, № 4. -С. 86-90.

- Пунченко О.Е., Косякова К.Г., Васильева Н.В. Исследование микробиоты воздуха в многопрофильном стационаре Санкт-Петербурга//Гигиена и санитария. -2014. -Т. 93, № 5. -С 33-36.

- Curtis L.T. Prevention of hospital-acquired infections: review of non-pharmacological interventions//Journal of Hospital Infection. -2008. -Vol. 69, № 3. -Р. 204-219.

- Airborne transmission of disease in hospitals/I. Eames, J.W. Tang, Y. Li, P. Wilson//Journal of the Royal Society. Interface. -2009. -Vol. 6, № 6. -Р. S697-S702.

- The role of the hospital environment in preventing healthcare-assotiated infections caused by pathogens transmitted through the air/J.T. Jacob, J.P. Steinberg, A. Kasali, C. Zimring, M.E. Denham//HERD -Health Environments Research & Design Journal. -2013. -Vol. 7, № SUPPL. 1. -Р. 74-98. __________________________

- СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность . -URL: http://docs.cntd.ru/document/902217205 (дата обращения: 03.11.2018).

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году: Государственный доклад. -М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, 2018. -С. 108.

- Morris C.E., Leyronas C., Nicot P.C. Movement of bioaerosols in the atmosphere and the consequences for climate and microbial evolution//Aerosol Science: Technology and Applications. -2014. -Р. 393-415.

- Role of ventilation in airborne transmission of infectious agents in the built environment -a multidisciplinary systematic review/Y. Li, H. Qian, G.M. Leung, J.W. Tang, X. Yang //Indoor Air. -2007. -Vol. 17, № 1. -Р. 2-18.

- Bioaerosol deposition on an air-conditioning cooling coil/Y. Wu., A. Chen, I. Luhung, E.T. Gall, V.W.-C. Chang //Atmospheric Environment. -2016. -Vol. 144. -Р. 257-265.

- Indoor environment and children’s health: recent developments in chemical, biological, physical and social aspects/P. Le Cann, N. Bonvallot, P. Glorennec, S. Deguen, C. Goeury //International Journal of Hygiene and Environmental Health. -2011. -Vol. 215, № 1. -Р. 1-18.

- Исаева Г.Ш., Зиатдинов В.Б., Габидуллина С.Н. Гигиенический и микробиологический мониторинг воздушной среды в начальной школе//Здравоохранение Российской Федерации. -2016. -Т. 60, № 2. -С. 83-88.

- Обеззараживание воздуха в медицинских организациях: тенденции развития/А.В. Наголкин, Е.В. Володина, В.Г. Акимкин, А.П. Борисоглебская, А.С. Сафатов//Медицинский алфавит. -2015. -Т. 1, № 6. -С. 44-49.

- Савенко С.М., Логвинов Н.Л. Как эффективно прервать воздушно-капельный путь распространения внутрибольничных инфекций -одну из наиболее растущих проблем современного здравоохранения?//Медицинский алфавит. -2017. -Т. 3, № 30 (327). -С. 21-22.

- Юзбашев В.Г., Абрамова И.М. Технологии обеззараживания и очистки воздуха -важное звено в профилактике туберкулеза (аналитический обзор)//Медицинский алфавит. -2012. -Т. 1, № 3. -С. 12-18.

- Инактивация микроорганизмов -главный критерий эффективности обеззараживания воздуха в медицинских организациях/А.В. Наголкин, Е.В. Володина, В.Г. Акимкин, А.П. Борисоглебская, А.С. Сафатов//Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. -2014. -№ 6. -С. 57-62.

- Исследование бактерицидной эффективности обеззараживания воздуха и открытых поверхностей импульсным ультрафиолетовым излучением сплошного спектра/Н.В. Шестопалов, В.Г. Акимкин, Л.С. Федорова, А.Ю. Скопин, Я.А. Гольдштейн //Медицинский алфавит. -2017. -Т. 2 (Эпидемиология и гигиена), № 18. -С. 5-9.

- Popov D.A., Anuchina N.M. Microbiological efficacy of hospital environment decontamination by hydrogen peroxide aerosol//Biomedical Engineering. -2016. -Vol. 50, № 2. -Р. 92-95.