Совершенствование региональной агропродовольственной политики

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140105161

IDR: 140105161

Текст статьи Совершенствование региональной агропродовольственной политики

Стратегическое развитие скотоводства такой огромной и разноплановой в природном и социально-экономическом отношении страны как Российская Федерация, не может быть обеспеченно без эффективной региональной агропродовольственной политики, которая преследует своей целью создание условий для обеспечения населения основными видами продовольствия на основе эффективного рыночного механизма [1]. Достижение указанной цели предусматривает создание организационно-экономических условий для совершенствования размещения и специализации сельскохозяйственного производства, обеспечивающего улучшение использования природного потенциала региона; формирование высокоэффективного регионального агропродовольственного рынка; выработку скоординированных правил регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, межрегионального обмена.

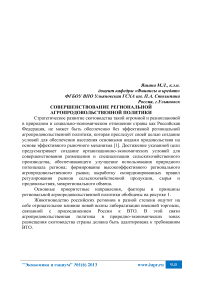

Основные приоритетные направления, факторы и принципы региональной агропродовольственной политики обобщены на рисунке 1.

Животноводство российских регионов в разной степени ощутит на себе отрицательное влияние новой волны либерализации внешней торговли, связанной с присоединением России к ВТО. В этой связи агропродовольственная политика в природно-экономических зонах размещения скотоводства страны должна быть адаптирована к требованиям ВТО.

Региональная агропродовольственная политика

|

Z---------------1-------------------. Цель X___________,___________У |

— |

► |

Создание условий для обеспечения населения основными видами продовольствия на основе эффективного рыночного механизма. l У |

|

* |

|||

|

Приорит етные направле ния |

— |

► |

Ускоренное развитие рыночной инфраструктуры; регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; развитие межрегиональных продовольственных связей с целью расширения рынков сбыта. |

|

* |

|||

|

Принцип ы |

— |

► |

Минимизация совокупных затрат на производство и межрегиональный обмен; размещение производства сельскохозяйственной продукции в зонах с благоприятными природными и экономическими условиями; обеспечение беспрепятственного передвижения продовольственных товаров по территории региона и эффективных межрегиональных связей. |

|

Субъекты |

— |

► |

Органы государственной власти регионального и муниципального уровней в АПК, рыночные субъекты. |

* Региональные агропродовольственные рынки.

Объекты

Сложившаяся макроэкономическая политика; современное

Основные факторы влияния

состояние мирового агропродовольственного рынка; природные; сложившаяся демографическая ситуация; диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; низкий уровень потребления животноводческой продукции; низкий уровень внедрения инновационных технологий.

Рисунок 1 – Основы региональной агропродовольственной политики на современном этапе

Для изменения содержания региональной агропродовольственной политики с позиций экономической роли федерального центра и регионов следует: федеральному центру – осуществлять координацию размещения и территориальной специализации сельскохозяйственного производства, межрегионального обмена сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием; процесса преодоления дифференциации регионов в уровне развития сельского хозяйства и жизни сельского населения; на региональном уровне – сконцентрировать действия органов управления на создании относительно равных условий ведения агробизнеса субъектами предпринимательства с помощью системы преференций сельским предпринимателям в регионах с менее благоприятными возможностями ведения сельского хозяйства и формировании предпосылок преодоления состояния депрессивности кризисных территорий внутри соответствующего субъекта Российской Федерации.

Целевые программы, стимулирующие товарное производство продукции скотоводства и его размещение, должны стать основной формой государственной поддержки увеличения товарных ресурсов для межрегиональных связей и обеспечения продовольственной безопасности страны [2]. В рамках целевых программ целесообразно разработать алгоритм использования инструментов организационно-экономического механизма территориального размещения скотоводства и перерабатывающей промышленности.

Следует подчеркнуть, что до последнего времени недостаточно использовался такой инструмент организационно-экономического механизма, как квотирование, который успешно применяется в экономически развитых странах. На производство продукции скотоводства целесообразно устанавливать квоты для регионов, в соответствии с которыми оказывать меры государственной поддержки, стимулирующие выполнение соглашений по установленным квотам, осуществлять мониторинг, совершенствовать размещение скотоводства, а при необходимости, вводить штрафные санкции за нерациональное использование ресурсов.

Модель заказа на производство сельскохозяйственной продукции сводится к тому, что на федеральном уровне государством с привлечением науки разрабатываются прогнозы развития отраслей. С каждым регионом заключаются соглашения на производство и поставку конкретных видов продукции в соответствии со стратегией регионального развития. Саморегулируемыми организациями (отраслевыми союзами), представляющими интересы бизнеса, и Минсельхозом Российской Федерации, представляющим интересы государства, разрабатываются прогнозы размещения отраслей. Между отдельными отраслевыми союзами составляются форвардные контракты на поставку продукции. Так, Молочный союз и Союз производителей говядины заключают форвардные контракты на поставку комбинированного корма с Союзом комбикормщиков, последний – с Национальным союзом зернопроизводителей. Молочный союз и Союз производителей говядины размещают заказы по регионам, привлекая региональные представительства, используя имеющуюся в регионах транспортно-логистическую структуру, несут ответственность за качество поставляемой продукции.

Квоты на производство продукции скотоводства каждому региону выделяются в соответствии с их конкурентными преимуществами, экономическими и организационными условиями. Механизм установления квот по отдельным регионам следующий. При составлении соглашения на объем производства молока и говядины между Минсельхозом России и регионом уточняется возможный прогнозный показатель. В соответствии с установленной соглашением квотой на производство продукции скотоводства региону выделяются предусмотренные целевой программой средства поддержки. Производство молока и говядины в пределах квот субсидируется, но при условии, что они полностью соответствуют оговоренному в соглашении качеству. В регионе квота распределяется между производителями. При выполнении условий поставок продукции скотоводства сельскохозяйственный товаропроизводитель получает положенные ему выплаты, а при нарушении – на него налагаются штрафные санкции.

Неодинаковые ресурсные возможности различных регионов делают необходимым использование дополнительных факторов при обосновании производственных квот на производство продукции скотоводства в отдельных регионах. Такими факторами могут служить целевые показатели инновационного развития животноводства. Возможности использования ресурсов инновационного развития при производстве продукции скотоводства должны лежать в основе прогнозируемых показателей развития скотоводства. Инновационное ресурсное замещение приводит к изменению структуры ресурсного потенциала скотоводства. При значительной экономии затрат кормов, затрат труда существенно возрастает капиталоемкость производства.

Для контроля за территориальными продовольственными связями в стране и регионах необходимо разработать систему ее мониторинга, установить перечень показателей, порядок сбора, обработки и анализа информации. Мониторинг должен содержать сведения: об уровне потребления населением страны и регионов молока и говядины по сравнению с физиологическими нормами; о соотношении самообеспечения и импорта продукции скотоводства и о степени дифференциации регионов и социальных групп населения по потреблению молока и говядины; о состоянии производственного потенциала агропромышленного комплекса и сельского хозяйства; о соотношении уровня цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; об уровне государственной поддержки предприятий АПК; об уровне развития рынков молока и говядины и их влиянии на устойчивость продовольственного обеспечения населения; о наличии товарных запасов продовольствия и сырья для его производства.

Сочетание механизма территориального и отраслевого регулирования в условиях проведения модернизации отраслей АПК обеспечит увеличение объемов производства в соответствии с параметрами продовольственной безопасности, реализацию регионами своих конкурентных преимуществ, эффективное использование бюджетных средств. Так, в специализированных зонах производства молока и говядины необходима корректировка экономической политики в механизме государственной поддержки развития скотоводства. В области ценообразования целесообразно применение гарантированных цен на молоко и говядину, поставляемых в федеральные и региональные фонды через механизм товарных и закупочных интервенций, других экономических рычагов, обеспечивающих условия для расширенного воспроизводства, исключающих конфликты целевых установок государства, интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий и торговли продовольствием, способствующих стабилизации и дальнейшему развитию межрегиональных и межгосударственных продовольственных связей.

В Российской Федерации закупочные, товарные и залоговые интервенции применяются при регулировании рынка зерна, а с 2010 г. - и на молочном рынке для сглаживания сезонных колебаний цен и поддержания необходимой доходности производителей молока в отношении сухого молока, сливочного масла, питьевого стерилизованного молока, полутвердых, твердых и сверхтвердых сыров. Рынок говядины отличается нестабильностью функционирования, что обусловлено физиологическими особенностями воспроизводственных процессов в скотоводстве. Неравномерность движения товарных потоков приводит к нестабильности цен и, как следствие, к финансовой нестабильности деятельности производителей мяса крупного рогатого скота. Для устранения возникающих диспропорций целесообразно применение механизма товарных и залоговых интервенций и в отношении говядины.

Для создания интервенционного фонда продукции скотоводства требуется сформировать бюджетные ресурсы, которые целесообразно распределить между перерабатывающими предприятиями, уполномоченными осуществлять интервенционные закупки мяса крупного рогатого скота и сезонных излишков молока (в период с мая по октябрь текущего года) у сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Механизм залоговых операций заключается в предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям и перерабатывающим предприятиям льготных кредитов под залог продукции скотоводства, произведенной в текущем году, подразумевает компенсацию за счет средств федерального бюджета части процентной ставки по кредитам, части затрат по хранению и страхованию продукции. Государство при этом гарантирует выкуп определенного объема продукции скотоводства по установленным ценам.

Механизм залоговых интервенций позволяет товаропроизводителям привлечь кредитные ресурсы финансового рынка для пополнения своих оборотных средств через механизм банковского кредитования под залог товарных ресурсов, помещенных на сертифицированный Минсельхозом России объект; сохраняет возможность обратного выкупа продукции скотоводства и ее реализации на рынке по более высокой цене при формировании благоприятной конъюнктуры. Залоговые операции, наряду с механизмом закупочных и товарных интервенций, будут способствовать созданию гарантированного рынка сбыта продукции скотоводства, получению сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями ссуд, необходимых для их производственной деятельности.

В области кредитования, по опыту Германии, целесообразно применение дифференцированных схем предоставления кредитов в зависимости от уровня доходов фермеров, их возраста (льготы для молодых фермеров), степени благоприятности природных условий ведения сельского хозяйства. С точки зрения региональной составляющей финансово-кредитной политики и кредитования следует осуществлять их дифференциацию, исходя из особенностей, условий и факторов ведения скотоводства в том или ином регионе. Такой подход будет способствовать сближению конкурентных возможностей фермеров.

В кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей следует повысить роль кооперативных финансовых структур, активизировать взаимодействия сельских кредитных кооперативов с банковской системой, привлекать их к реализации программ с государственной поддержкой через ОАО «Россельхозбанк», выделяя им бюджетные кредиты, что позволит повысить доступ к заемным средствам фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств на основе субсидиарной ответственности пайщиков кооперативов.

В области налогообложения целесообразна дифференциация налогов в зависимости от региональных условий производства, рентного потенциала сельской территории.

В сфере страхования необходимо повышение доли финансового участия правительства в программах страхования и обеспечения доходов, осуществлении выплат в порядке помощи при стихийных бедствиях, что крайне актуально для регионов, где сельскохозяйственное производство подвержено совокупности природных рисков.

Таким образом, современная региональная агропродовольственная политика должна базироваться на определении индикаторов целевых отраслевых программ, установлении квот для регионов на производство продукции скотоводства, построении продовольственных цепочек, системе мониторинга за уровнем потребления молока и говядины, состоянием производственного потенциала, уровнем цен и продовольственного обеспечения населения, позволяющим совершенствовать продовольственные и сырьевые связи.

Список литературы Совершенствование региональной агропродовольственной политики

- Дозорова, Т.А. Развитие регионального АПК. Вопросы теории и практики/Т.А. Дозорова. -М., 2004. -376 с.

- Яшина, М.Л. Развитие скотоводства России на основе углубления территориально-отраслевого разделения труда/М.Л. Яшина//Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2012. №1. -С. 132-137