Совершенствование технической подготовки юных танцоров в европейской программе спортивных бальных танцев

Автор: Чубанов Д.Е., Чубанов И.Е., Крикун Е.Н., Остапец Д.И.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Процесс омоложения в спортивных бальных танцах вызвал, во-первых, необходимость переосмысления и дополнения уже устоявшихся правил, принципов, подходов в спортивной подготовке спортсменов; во-вторых, выдвинул на повестку дня ряд новых вопросов, связанных с необходимостью разработки новых методик подготовки. Создание научно-методических разработок, направленных на совершенствование процесса технической подготовки танцоров на этапе специализации с учетом особенностей двигательных действий европейской программы спортивных бальных танцев, представляется актуальным и своевременным. Цель исследования - повышение уровня технической подготовленности юных танцоров 9-12 лет на основе авторской методики совершенствования технической подготовки, ориентированной на специфику техники танцев европейской программы. Организация и методы исследования. Педагогический эксперимент проводился в подготовительном и соревновательном периодах годичного цикла на базе коллектива «Вега-степ» (г. Москва) Открытой Федерации Спортивного танца, входящей в состав Российского Танцевального Союза, с участием 30 танцевальных пар. Экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы состояли из 15 танцевальных пар в каждой, прошедших 2-3 годичную подготовку. В экспериментальной группе применялась авторская методика совершенствования технической подготовки танцоров 9-12 лет на этапе спортивной специализации с учетом специфики техники европейской программы спортивных бальных танцев. Основу методики составили комплексы специально-подготовительных и соревновательных упражнений, разработанные для пяти танцев европейской программы (медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп), встроенные в структуру подготовки на этапах годичного цикла.

Танцевальный спорт, европейская программа, комплекс упражнений, техническая подготовленность, совершенствование технической подготовки, компоненты танцевальной техники

Короткий адрес: https://sciup.org/142242927

IDR: 142242927 | УДК: 793.3 | DOI: 10.53742/1999-6799/1_2024_103-107

Текст научной статьи Совершенствование технической подготовки юных танцоров в европейской программе спортивных бальных танцев

Введение. Техническая подготовка спортсмена – это сложный, многокомпонентный процесс управления формированием знаний, двигательных умений и двигательных навыков, главной задачей которого является выработка у спортсмена рациональной системы технических действий для наиболее полного раскрытия его возможностей в процессе тренировки и соревнований с учетом достижения высоких спортивных результатов [1].

В танцевальном спорте, в силу наличия в нем двух самостоятельных программ (европейской и латиноамериканской), возникает острая необходимость рассмотрения специфики техники европейской и латиноамериканской программ спортивных бальных танцев с точки зрения их характеристик, свойств и особенностей составных элементов, принципов двигательного действия. Изучение существующих подходов к проблемам технической подготовки танцоров показало необходимость углубленного анализа и системного осмысления особенностей двигательных действий (специфики техники) европейской программы спортивных бальных танцев и недостаточность научно-обоснованных закономерностей, влияющих на достижение спортивного результата. По мнению ряда исследователей, до сих пор в практической тренировочной деятельности спортсменов-танцоров техническая подготовка не имеет достаточного научного подхода и опирается на индивидуальный практический опыт тренеров, не обладающих должной научной подготовкой [2, 3, 4, 5]. Выделение особенностей двигательных действий техники европейской программы спортивных бальных танцев предопределяют разработку специально – подготовительных упражнений со специфическим проявлением общих характеристик двигательных действий, свойственных всем танцам европейской программы и при их применении в тренировочном процессе обеспечивают повышение уровней компонентов техники.

Практическая значимость исследования

Разработанная методика совершенствования технической подготовки юных танцоров может быть применена тренерами в процессе спортивной подготовки танцоров к соревнованиям по спортивным бальным танцам в европейской программе, а также, использована в учебно-методических программах по подготовке специалистов-тренеров.

Предложенная методика совершенствования технической подготовки танцоров позволяет существенно повысить оценочные показатели отдельных компонентов их танцевальной техники и способствует росту уровня спортивного мастерства и сокращению сроков достижения более высоких спортивных результатов. Средства и методические приемы, представленные в работе, могут быть применены в тренировочном процессе танцоров на этапе спортивной специализации.

Цель исследования

Повышение уровня технической подготовленности юных танцоров 9-12 лет на основе авторской методики совершенствования технической подготовки, ориентированной на специфику техники танцев европейской программы.

Методика исследования

Педагогический эксперимент проводился в подготовительном и соревновательном периодах годичного цикла на базе коллектива «Вега-степ» (г. Москва) Открытой Федерации Спортивного танца, входящей в состав Российского Танцевального Союза, с участием 30 танцевальных пар. Экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы состояли из 15 танцевальных пар в каждой, прошедшие 2-3 годичную подготовку, не имеющих достоверных различий в уровнях физической и технической подготовленности (р>0,05).

Основу методики совершенствования танцевальной техники юных танцоров экспериментальной группы составили комплексы специально-подготовительных и соревновательных упражнений (КСПУ и СУ), разработанные для пяти танцев европейской программы (медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп), с учетом особенностей двигательных действий техники [6].

КСПУ и СУ по форме и содержанию направлены на формирование устойчивых, стабильных умений и навыков, необходимых для танцора европейской программы, оказывая характерные воздействия на те или иные системы организма, проявление которых требуется в соревновательной деятельности, а также решают задачи развития их физических способностей.

Продолжительность выполнения каждого упражнения, входящего в комплекс, составляет 90 сек. Исходя из методических требований к описанию упражнений, представленные комплексы включают:

-

– содержание каждого упражнения с описанием совершаемого двигательного действия;

-

– направленность на совершенствование определенного компонента техники;

Таблица.

Структура годичного цикла тренировки танцоров 9-12 лет экспериментальной группы

Годичный макроцикл

Подготовительный период

Соревновательный период

|

Переходный период |

Общеподготовительны й этап |

Специальноподготовительный этап |

Этап предварительных соревнований |

Этап основных соревнований |

|||

|

1 июня - 15 |

августа |

16 август–1 сентября |

2сентября–15октября |

16 октября – 1 января |

2 – 31 января |

31 января- 31 мая |

|

|

Мезоциклы |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 6 |

7 |

8 9 10 |

|

|

5 нед. |

5 нед. |

2 нед. |

6 нед. |

5 нед. 5 нед. |

4 нед. |

5 нед. 5 нед. 6 нед. |

|

|

Ударная |

|||||||

|

Равномерная минимальная нагрузка |

Двухпиковая нагрузка |

Последовательное повышение нагрузки |

Последовательное повышение нагрузки |

нагрузка и последовательно е снижение |

Поддержание интенсивности и последовательное снижение нагрузки |

||

|

нагрузки |

|||||||

|

Микроциклы |

|||||||

|

2 В-Пф |

1 В-Пдд |

1 Вт |

2 О 1 В |

4 О 3 О |

1 У 1 В |

3 О 1 У 1 В 2О 1 С |

|

|

2 В-Р |

2 В-Пд |

1 У |

2 О 1 В |

1 В 1 В |

1 О 1 В |

1 В 2 С 1 В 1 В2 О |

|

|

1 В-Пдд |

2 Вт |

1 М-С |

1 М-С |

||||

|

>s о a 43 s ~ c 1 ‘ |

СС и МП в упрощенных и стандартных условиях |

СС и МП в стандартных и усложненных условиях |

СС и МП в усложненных и соревновательных условиях |

Чередование упрощенных, стандартных и усложненных условий |

Чередование стандартных и усложненных условий |

||

|

СС и МП в |

СС и МП в стандартных |

СС и МП в упрощенных условиях, |

СС и МП в |

Моделирование соревновательной деятельности |

|||

|

упрощенных и стандартных условиях |

и усложненных условиях |

моделирование соревновательной |

усложненных условиях |

||||

|

деятельности |

|||||||

Примечание: В-Пф - восстановительно-профилактический; В-Р - восстановительно-разгрузочный; В-Пдд - восстановительно-поддерживающий;

В-Пд - восстановительно-подготовительный; Вт - втягивающий; У - ударный; О – ординарный; В- восстановительный; М -С модельно-соревновательный; С-соревновательный; СС и МП-специальные средства и методические приемы

-

– задачи, решаемые при выполнении упражнения;

– методические указания, содержащие рекомендации для правильного выполнения упражнения.

Комплексы специально-подготовительных упражнений и соревновательных упражнений двух уровней сложности, применялись в изменяющихся условиях и встроены в тренировочные мезоциклы, что позволило структурировать техническую подготовку юных танцоров экспериментальной группы на протяжении годичного цикла в соответствии с принципами спортивной тренировки.

Годичный макроцикл в проведенном эксперименте состоял из трех периодов: переходного, подготовительного и соревновательного с выделением в них 10 мезоциклов, состоящих из недельных микроциклов (Таблица 1). На каждом из десяти мезоциклов структура подготовки представляла собой относительно законченный этап тренировочного процесса, решающего определенную промежуточную задачу технической подготовки. Повторное воспроизведение ряда однородных микроциклов в рамках одного мезоцикла, либо чередующихся в определенной последовательности, определялось закономерностью развития спортивной формы.

В переходный период с 1 июня по 15 августа в течение 10 микроциклов (соответственно 1 и 2 мезоциклам) танцоры имели равномерную минимальную тренировочную нагрузку, включая восстановительно-профилактические, восстановительно-разгрузочные, восста- новительно-поддерживающие мероприятия во время первых пяти микроциклов и восстановительно-под-держивающие, восстановительно-подготовительные и втягивающие в последующие пять микроциклов. В этом периоде все участники педагогического эксперимента прошли медицинское обследование в физкультурноспортивном диспансере, занимались по индивидуальному тренировочному графику.

Подготовительный период с 16 августа по 15 октября рассчитан на 8 недельных микроциклов (3 и 4 мезоциклы), представлял собой тренировочные мероприятия общеподготовительного этапа в каникулярный период (2 микроцикла), и специально-подготовительный этап (6 микроциклов) вне каникулярного периода.

Соревновательный период с 16 октября по 31 мая состоял из этапа предварительных соревнований (5, 6 и 7 мезоциклы) и этапа основных соревнований (8, 9 и 10 мезоциклы) соответственно. В течение соревновательного периода танцоры участвовали в соревнованиях разного уровня, от межклубных до региональных и всероссийских, общим количеством 10-12 турниров. По результатам соревнований танцоры получали зачетные очки, на основании которых в последующем федерация принимает решение о переводе их в следующий класс спортивного мастерства. Содержание тренировочных занятий 3-10 мезоциклов, проводимых в экспериментальной группе, представлено в таблице.

На протяжении 3-го мезоцикла с 16 августа по 1 сентября общеподготовительного этапа проводились тренировочные мероприятия спортивных сборов продолжительностью 2 микроцикла.

Результаты исследования

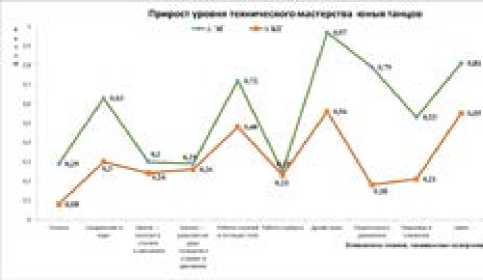

С целью выявления эффективности применяемой методики совершенствования технической подготовки юных танцоров, был проведен анализ уровня технической подготовленности методом экспертной оценки по компонентам техники, которые оценивают судьи на соревнованиях по спортивным бальным танцам (Рисунок 1).

Рисунок 1. Прирост уровней технической подготовленности юных танцоров.

Выявлен прирост в следующих компонентах техники европейской программы танцев:

-

– по компоненту техники «осанка»: прирост составил 13,1%, (при р <0,01);

-

– по компоненту техники «соединение в паре»: прирост составил 31,3%, (при р <0,01);

-

– по компоненту техники «центр – контакт в статике и динамике»: прирост составил 17,5%, (при р <0,05);

-

– по компоненту техники «баланс – равновесие двух танцоров в статике и динамике»: прирост составил 17,8%, (при р <0,01);

-

– по компоненту техники «работа ступней и позиция стоп»: прирост составил 44,4%, (при р <0,01);

-

– по компоненту техники «работа корпуса»: прирост составил 16,2%, (при р <0,05);

-

– по компоненту техники «драйв экшн»: прирост составил 67,4%, (при р <0,01);

-

– по компоненту техники «подготовка к движению»: прирост составил 45,1%, (при р <0,01);

-

– по компоненту техники «подъемы и снижения»: прирост составил 23,9%, (при р <0,01);

-

– по компоненту техники «свинг»: прирост составил 50,0%, (при р <0,01).

При этом, сравнительный анализ уровней технической подготовленности между юными танцорами экспериментальной и контрольной групп выявил достоверность различий по следующим компонентам техники: «осанка» (р <0,05); «соединение в паре» (р <0,05); «работа ступней и позиция стоп» (р <0,05); «драйв экшн» (р <0,01); «подготовка к движению» – (р <0,01); «подъемы и снижения» – (р <0,05); «свинг» – (р <0,01).

Данные, представленные в таблице 2 свидетельствуют о том, что из 14 танцевальных пар экспери- ментальной группы в следующий класс спортивного мастерства перешли 9 пар, что составило 64%, тогда как в контрольной группе из 14 пар в следующий класс перешли только 4 пары (29%).

Таблица 2.

Количество танцевальных пар, повысивших спортивную квалификацию

|

Группы эксперимента |

Количество пар |

% |

|

КГ (n=14) |

4 |

29 |

|

ЭГ(n=14) |

9 |

64 |

Учитывая факт строгого соблюдения принципов педагогического эксперимента при его проведении, можно утверждать, что полученные данные являются результатом применения разработанной методики совершенствования технической подготовки танцоров.

Выводы

Полученные результаты исследования свидетельствуют об эффективности экспериментальной методики совершенствования техники европейской программы танцоров 9-12 лет, которая определяется:

-

– повышением уровня технической подготовленности танцоров;

-

– сокращением сроков освоения и совершенствования танцевальных технических действий;

-

– повышением результативности соревновательной деятельности;

-

– повышением уровня технического мастерства, что выражается в большем количестве танцоров, выполнивших нормативы по переходу в следующий класс спортивного мастерства.

Список литературы Совершенствование технической подготовки юных танцоров в европейской программе спортивных бальных танцев

- Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - Москва: Академия, 2008. - 480 с. EDN: QWASZX

- Бойков, А. Н. Насущные вопросы методики преподавания в сфере танцевального спорта// Танец в диалоге культур и традиций: XII Межвузовская научно-практическая конференция, 24 февраля 2022 г. - Санкт-Петербург: СПбГУП, 2022. - С. 55-56. EDN: IBOPRQ

- Быстрова, И. С. Технический аспект танцевания как основа подготовки высококвалифицированных танцоров в спортивном бальном танце / И. С. Быстрова // Евразийский научный журнал. - 2017. - № 5. -С. 40-41. EDN: YUAIGV

- Мордвинцев, А. А. Система движений и действий в танцевальном спорте / А. А. Мордвинцев // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2021. - №1-1. - URL: https://cyberleninka.ru/article/ri/sistema-dvizheniy-i-deystviy-v-tantsevalnom-sporte (дата обращения: 11.02.2024). EDN: KZASJP

- Родичкин, А. П. Особенности базовой подготовки детей 8-10 лет в спортивных бальных танцах / А. П. Родичкин, Г. П. Пономарев, П. В. Пупков // Теория и практика физической культуры. - 2021. - №9. - С. 84-87. EDN: VGYHYQ

- Чубанов, Д. Е. Комплексы упражнений для совершенствования техники европейской программы спортивных бальных танцев с учётом специфики двигательных действий / Д. Е. Чубанов // Культура физическая и здоровье. - 2023. - № 2 (86). EDN: IPEHHB