Совершенствование терапии у детей при коморбидной течении гломерулонефрита с фоновой патологией

Автор: Рахманова Лола Каримовна, Искандарова Ирода Рустамовна, Рахманов Акрамжон Музаффарович

Журнал: Re-health journal.

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 1 (13), 2022 года.

Бесплатный доступ

С целью совершенствование терапии у детей при коморбидной течении гломерулонефрита с фоновой патологией были обследованы 55 детей в возрасте от 7 до 11 лет, страдающих с нефротической формой хронического гломерулонефрита (ХГН) и лимфатическим диатезом (ЛД). Из них: 35- ХГН на фоне ЛД-1- группа; 25- ЛД- 2-группа. Определено, что при коморбидной течении нефротической формы хронического гломерулонефрита у детей с лимфатическим диатезом иммунный статус характеризуется развитием многозвеневой иммунологической недостаточности (клеточный, гуморальный, нарушение продукции IL-2, С3, С4 компонентов комплемента), которая сохраняется и в период ремиссии. Для нефротической формы хронического гломерулонефрита у детей на фоне лимфатического диатеза характерно нарушение альтернативного пути регуляции с низким уровнем сывороточного С3, С4 компонентов комплемента. Высокая терапевтическая эффективность системной энзимотерапии с вобэнзимом в комплексной лечении нефротической формы хронического гломерулонефрита на фоне лимфатического диатеза позволяет рекомендовать для применения при лечении таких больных.

Гломерулонефрит, лимфатитческий диатез, иммунитет, вобэнзим

Короткий адрес: https://sciup.org/14124647

IDR: 14124647

Текст научной статьи Совершенствование терапии у детей при коморбидной течении гломерулонефрита с фоновой патологией

Введение. За последние годы в США, Европе, Австралии и в странах Азии отмечается, что каждый десятый человек в мире страдает нарушением функции почек. У 50% пациентов с хронической болезни почек (ХБП), заболевание диагностируется на 3-5 стадиях хронической почечной недостаточности (ХПН), а у 10% пациентов – в терминальной стадии. По данным ВОЗ, с 2011 года ХБП признана в качестве социально-значимой болезни, наряду с сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями, опухолями и сахарным диабетом [18, 7, 17, 19, 9, 13, 4].

Известно, что аномалия альтернативного пути комплемента может привести к С3-гломерулонефриту (С3GN), который характеризуется отложением С3 компонентов в клубочках почек [21, 24, 8, 22]. В этом плане уделяет внимание коморбидное течение нефротической формы хронического гломерулонефрита (ХГН) у детей с фоновой патологией, в том числе лимфатическим диатезом (ЛД).

Распространенность ЛД среди больных хронической бактериальной инфекцией составляет около 30-35%, который характеризуется лимфопролиферативным, эндокринопатическим, дизонтогенетическим, симпато-адреналовым и глюкокортикоидным синдромами, развитием вторичной тимусзависимой иммунной недостаточности, высоким инфекционным индексом (81%), рецидивированием и хронизацией различных острых воспалительных процессов, такие как нефрит, кардит, васкулит, гепатит и др. [16, 23].

В настоящее время было проведено достаточное количество исследований по изучению иммунитета у детей с патологией почек [10, 12, 14]. Однако анализ причин частого рецидива, формирование стероидорезистентной и стероидозависимой формы ХГН и высокой частоты неблагоприятного прогноза заболеваний, отмечаемой около 40-50% пациентов в течение 5-10 лет [11] показывает, что в развитии таких форм болезни определенное место занимает именно фоновые патологии, в том числе ЛД.

Цель исследования – совершенствовать терапии у детей при коморбидной течении гломерулонефрита с фоновой патологией.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 55 детей в возрасте от 7 до 11 лет, страдающих нефротической формой ХГН на фоне ЛД и ЛД. Из них: нефротическая форма ХГН на фоне ЛД- 30 детей, 1-группа; ЛД- 25 детей, 2-группа. Контрольную группу составили 25 практически здоровых детей того же возраста. Клинический диагноз был поставлен на основании анамнеза, клиниколабораторных и функциональных методов исследований по классификации МКБ-10, а также клинико-лабораторных маркеров ЛД [16, 23]. Изучили состояние клеточного и гуморального звена иммунитета, антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ) почек и легких по методу Гариба Ф.Ю. и соавторов [5, 6]. Фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН) изучили с помощью метода Бумагиной Т.К. [3]. Продукцию интерлейкина-2 (IL-2) изучили методом ИФА [1], концентрацию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) определили по методу преципитации [2]. Концентрация C3 и C4 компонентов комплемента определялась методом иммунотурбидиметрии [20]. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) определили по формуле Щварца [25].

Материалом для исследования послужила венозная кровь, взятая в утреннее время натощак. Статистическую обработку полученных результатов провели с помощью метода вариационной статистики с вычислением достоверности численных различий по Стъюденту на персональном компьютере.

В период обострения заболеваний с целью совершенствование терапии в комплексное лечение включили препарат Вобэнзим (Мукос Фарма, Германия, номер госрегистрации в Узбекистане Б-250-95 №1999) в таблетках, из расчета 1 таблетка на 6 кг массы тела в сутки, в течение 1 мес [15].

Перед началом терапии больные были разделены на две группы: I-группа-ХГН на фоне ЛД (15 детей) - с традиционной терапией (глюкокортикостероид -преднизолон, антиагрегант - курантил, антикоагулянт - гепарин, диуретики-фуросемид, верошпирон, ренопротектор-эналаприл), 2-группа-ХГН на фоне ЛД (15 детей) - с традиционной терапией+вобэнзим.

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенных исследований было выявлено (табл.1), что ЛД больше встречался у детей мужского пола (в 1,5-2,0 раза чаще), которые совпадают с данными литературы [16]. Обследованные дети были младшего школьного возраста, так как 7-11 лет относится к IV-критическому периоду формирования иммунитета, имеющий важное значение в манифестации симптомов ЛД и усилении риска хронизации патологических процессов.

Таблица -1

Распределение обследованных детей по полу и возрасту

|

Пол |

Всего, n=55 |

|||

|

ХГН на фоне ЛД, n=30, 1-группа |

ЛД, n=25, 2-группа |

|||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

|

|

Мальчики |

22 |

73,3 |

17 |

68,0 |

|

Девочки |

8 |

26,7 |

8 |

32,0 |

|

Возраст: 7-11 лет |

30 |

100 |

25 |

100 |

У больных при нефротической форме ХГН на фоне ЛД основному заболеванию сопутствовали анемия средней тяжести - 20 (66,7%), хронический тонзиллит - 22 (73,3%), рецидивирующий бронхит - 15 (50,0%), аденоиды - 9 (30,0%), гипоплазия щитовидной железы -10 (33,3%), гастродуоденит -7 (23,3%), аллергия- 6 (20,0%).

При изучении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) было выявлено, что при коморбидной течении нефротической формы ХГН с ЛД характерна меньшая частота I стадии ХБП при относительном увеличении числа детей со II стадией (2 раза чаще). Среднее значение СКФ составило 58,4±2,65 мл/мин.

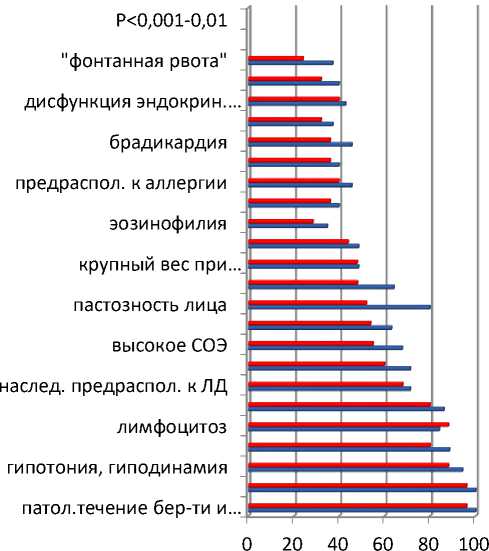

При оценке показателей по выявлению клинико-лабораторных маркеров ЛД у детей 1-й и 2-й группы (рисунок 1), обнаружены статистически достоверная большая частота соответственно: высокий инфекционный индекс - 31 (88,5%) и 20 (80,0%), диспропорция телосложения - 17 (48,6%) и 11 (44,0%), пастозность лица - 28 (80,0%) и 13 (52,0%), гипотония, гиподинамия - 33 (94,3%) и 22 (88,0%), нервная лабильность -25 (71,4%) и 15 (60,0%), тимомегалия в раннем возрасте - 14 (40,0%) и 9 (36,0%), брадикардия - 16 (45,7%) и 9 (36,0%), «фонтанная рвота» - 13 (37,1%) и 6 (24,0%), лимфоцитоз - 29 (84,0%) и 22 (88,0%), увеличение СОЭ - 24 (67,8%), 14 (55,0%), снижение сывороточного IgA - 23 (64,2%) и 12 (48,1%), моноцитоз - 22 (63,1%) и 14 (53,9%) которые были более выраженными у детей 1-группы по сравнению с детьми 2-группы (р<0,001-0,01).

При оценке клинических проявлений нефротического синдрома у больных ХГН на фоне ЛД обнаружена статистически достоверно высокая частота следующих симптомов: отеки - 30 (100,0%), олигоурия - 30 (100,0%), «меловая» бледность кожных покровов - 25 (83,3%), утомляемость - 22 (73,3) асцит - 12 (40,0%), снижение аппетита -16 (53,3%), гепатомегалия - 10 (33,3%) положительный симптом поколачивания - 10 (33,3%) (р<0,001).

По результатам лабораторных исследований было выявлено достоверное уменьшение суточного диуреза (0,34±0,29 л/сут), повышение суточной протеинурии (2,91±0,14 г/л), общего холестерина (9,0±0,33 ммоль/л), фибриногена (587±24,1г/л), гипоальбуминемии (22,34±0,85%), гипергаммаглобулинемии (35,5±0,63%), повышение содержания мочевины (9,8±0,54 ммоль/л) и креатинина (0,16±0,019 ммоль/л) (р<0,001-0,01).

ЛД

Рисунок 1.

Частота (в %) клиниколабораторных маркеров ЛД у обследованных детей.

Сравнительная оценка результатов иммунологических исследований с контрольной группой показала достоверное снижение Т-лимфоцитов (СД3), Т-супрессоров (СД8), Т-хелперов (СД4), ФАН, IgA, продукции IL-2 и показатели С3, С4 компонентов (р<0,001-0,01); достоверное увеличение АСЛ почек, АСЛ легких и концентрации ЦИК, которые были высокими в 1-й группе (1,5 раза), чем во 2-й группы детей (р<0,001-0,01).

Полученные результаты иммунологических исследований подтверждают, что иммунная толерантность организма тесно связано с функцией лимфоидной системы, так как совокупность всех лимфоидных органов и скоплений лимфоидных клеток, которые играют важную роль в механизме иммунной защиты, проявляющиеся в виде антигенно-структурного гомеостаза (АСГ) и осуществляющие специфические процессы иммунологической реактивности организма.

В настоящее время доказано, что С3 компонент комплемента, являющийся важнейшей частью защитной системы против инфекций, участвует в классическом пути (образование его активируется IgG и IgM) и в альтернативном пути (образование его активируется токсинами, эндотоксинами, IgA) активации. Вследствие активации С3 компонента выделяется гистамин из тучных клеток и тромбоцитов, хемотаксис лейкоцитов и соединение антител с антигеном, поддерживается фагоцитоз, усиливается проницаемость стенок сосудов и сокращение гладкой мускулатуры [8,19, 22]. С4 компонент комплемента участвует только в классическом пути активации, который поддерживает фагоцитоз, увеличивает проницаемость стенки сосудов, участвует в нейтрализации вирусов [21, 24]. В организме регуляция активации системы комплемента тонко сбалансирована, в таких случаях гломерулярные поражения характеризуются плотными интрамембранозными депозитами, которые диагностируются только электронно-микроскопическим методом.

Подтверждая выше перечисленных, результаты наших исследований показывают, что в патогенезе С3-гломерулопатии, так и при иммунокомплексных гломерулярных болезнях, играют важную роль нарушение альтернативного пути регуляции комплемента. Так как, при коморбидной течении нефротической формы ХГН с ЛД может формироваться мембранопролиферативный гломерулонефрит в рамках С3-гломерулопатии, в сочетании с низким уровнем сывороточного С3, С4 компонентов комплемента.

У больных 2-группы (табл.2), которые получили в комплексной терапии препарат вобэнзим статистически достоверно наблюдалось уменьшение клинических проявлений нефротического синдрома и лимфатического диатеза в виде сокращения сроков интоксикации, нормализации показателей периферической крови и мочи (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, СОЭ, протеинурия, суточный диурез), удлинения периода клинической ремиссии, а также уменьшения числа инфекционного индекса по сравнению с детьми, получавших традиционную терапию (1-группа). Вместе с тем, у 12 (80,0%) больных 2-группы статистически достоверно отмечалось снижение уровня Y-глобулинов и нормализация коагулограммы, уменьшение диспротеинемии и увеличение показателя альбумина в крови (р<0,001-0,01), что свидетельствует об улучшении окислительно-восстановительных процессов в организме.

Таблица -2

Показатели иммуного статуса у больных на фоне СЭТ с вобэнзимом (М±m)

|

Всего-30, нефротическая форма ХГН на фоне ЛД |

|||||

|

Показатели |

Здоровые дети (n=25) |

Традиционная терапия, (n=15) (1-группа), Р¹ |

Традиционная терапия+ вобэнзим, (n=15), (2-группа), Р2 |

Р¹ |

Р2 |

|

СД3, % |

54,67±0,94 |

39,31±1,5 |

56,67±1,3 |

р<0,001 |

р<0,001 |

|

СД4 % |

33,13±0,83 |

21,32±1,3 |

28,85±1,2 |

р<0,001 |

р<0,001 |

|

СД8, % |

19,90±0,72 |

12,51±1,1 |

17,25±1,4 |

р<0,001 |

р<0,01 |

|

СД19, % |

11,60±0,89 |

14,34±0,72 |

13,57±0,67 |

- |

- |

|

АСЛ почек, % |

- |

6,3±0,62 |

2,0±0,36 |

- |

р<0,001 |

|

АСЛ легких, % |

- |

3,5±0,54 |

2,4±0,47 |

- |

р<0,001 |

|

IgA, г/л |

1,45±0,16 |

0,62±0,15 |

0,83±0,16 |

р<0,01 |

р<0,05 |

|

ЦИК, ед. опт. пл. |

0,002±0,003 |

0,065±0,001 |

0,019±0,004 |

р<0,001 |

р<0,001 |

|

ФАН,% |

50,50±1,11 |

36,09±0,36 |

47,83±0,23 |

р<0,001 |

р<0,001 |

|

IL-2, пг/мл |

2,8±0,09 |

2,3±0,07 |

2,5±0,07 |

р<0,01 |

р<0,01 |

|

С3 компонент, г/л |

1,8±0,12 |

0,92±0,13 |

1,3±0,15 |

р<0,001 |

р<0,01 |

|

С4 компонент, г/л |

0,4±0,13 |

0,24±0,18 |

0,39±0,18 |

р<0,01 |

р<0,05 |

Примечание: Р¹-достоверность различий по сравнению с группой здоровых детей. Р2- достоверность различий по сравнению между 1 и 2 группой.

По результатам исследований (табл.2) можно сказать, что системная энзимотерапия с вобэнзимом положительно влияет на нормализацию иммунного статуса у детей при коморбидной течении нефротической формы ХГН с ЛД. Так как у 12 (80,0%) наблюдаемых больных, получавших в комплексной терапии вобэнзим (2-группа), было выявлено достоверное повышение по сравнению с контрольной и 1-группой содержания Т-лимфоцитов (СД3), Т-хелперов (СД4), Т-супрессоров (СД8), IgA, ФАН, IL-2, С3, С4 компонентов (р<0,001-0,01-0,05); уменьшение АСЛ почек, АСЛ легких и ЦИК в крови (р<0,001), причем более частое и существенное улучшение наблюдалось уже через 1 месяц в отличии от традиционной терапии. Содержание В-лимфоцитов (СД19) достоверно мало отличалось от показателя здоровых детей.

На основании полученных результатов исследований можно подтвердить, что вобэнзим патогенетически играет важную роль в нормализации иммуногомеостаза, оптимизации воспаления, оказывает выраженное противоотечное действие, повышает цитотоксическую активность макрофагов, индуцирует или ингибирует цитокины, в том числе ИЛ-2, удаляет циркулирующие в крови и фиксированные в тканях иммунные комплексы, ингибирует их образования, а также положительно влияет на функцию С3, С4 компонентов комплемента.

Высокая терапевтическая эффективность вобэнзима объясняется тем, что препарат способствует нормализации агрегационной активности тромбоцитов, снижает коагуляционный потенциал и активирует систему фибринолиза. Модулирующее влияние вобэнзима заключается в оптимизации уровня активности разных участников иммунологических реакций, таких как: тромбоциты, моноциты-макрофаги, сосудистый эндотелий, иммунокомпетентные клетки и др. Иммуномодулирующие свойства препарата проявляется влиянием на экспрессию и элиминацию цитокинов, то есть вобэнзим контролирует генерацию цитокинов, что обеспечивает адекватность воспалительной реакции [22].

В первой группе детей, получавших традиционное лечение, несмотря на улучшение клинико-лабораторных, функциональных параметров и симптомов ренального воспаления, незначительно снижаясь к концу лечения, в динамике наблюдения вновь возрастали, а у 6 (40,0%) больных сохранялись периодическое появление отеков и умеренная протеинурия, свидетельствующие о рецидивирующем течении заболевания. Нормализация клинических проявлений нефротической формы ХГН, такие как отеки, утомляемость, «меловая» бледность кожных покровов, асцит, снижение аппетита, олигоурия выявлена только у 7 (46,7%) больных.

Выводы.

-

1. При коморбидной течении нефротической формы хронического гломерулонефрита у детей с лимфатическим диатезом иммунный статус характеризуется развитием многозвеневой иммунологической недостаточности (клеточный, гуморальный, нарушение продукции IL-2, С3, С4 компонентов комплемента), которая сохраняется и в период ремиссии.

-

2. Для нефротической формы хронического гломерулонефрита у детей на фоне лимфатического диатеза характерно нарушение альтернативного пути регуляции с низким уровнем сывороточного С3, С4 компонентов комплемента.

-

3. Высокая терапевтическая эффективность системной энзимотерапии с вобэнзимом в комплексной лечении нефротической формы хронического гломерулонефрита на фоне лимфатического диатеза позволяет рекомендовать для применения при лечении таких больных.

Список литературы Совершенствование терапии у детей при коморбидной течении гломерулонефрита с фоновой патологией

- Арипова Т.У., Умарова А.А., Петрова Т.А. Нормативные показатели основных параметров иммунной системы у детей в возрастном аспекте: Методические рекомендации. Ташкент: 2004. 25с.

- Белокриницский Д.Б. Методы клинической иммунологии. В кн: Лабораторные методы исследования в клинике. Под ред. Меньшикова В.В.-М: Медицина, 1987. – С.277-310.

- Бумагина Т.К. Определение фагоцитарной активности нейтрофилов при помощи латекса. Иммунология.1981; 2: 44-45.

- Вялкова А.А., Зорин И.В. Вопросы диагностики хронической болезни почек у детей. Практическая медицина. 2013; 6 (75):72-75.

- Гариб Ф.Ю. Способ определения лимфоцитов. Бюллетень. 1995; 1:90.

- Гариб Ф.Ю. Клиническая ценность определения АСЛ у больных брюшным тифом и другими заболеваниями. Метод. Рекомендации. Ташкент. 1983. 25с.

- Даминов Б.Т., Шарапов О.Н. Сердечно-сосудистые осложнения у больных с хронической болезнью почек, получающих программный гемодиализ. «Актуальные вопросы нефрологии» // Материалы Международной научно-практической конференции. Ташкент, 2019. –С. 40-41.

- Длин В.В., Игнатова М.С. Нефропатии, связанные с патологией комплемента. Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2016; 61: 6. 21-31.

- Каримджанов И.А., Рахманова Л.К., Каримова У.Н. Высокоэффективный алгоритм прогнозирования хронической болезни почек у детей на фоне атопии. Международный журнал передовых наук и технологий. 2020; 29 (7): 3389-3394.

- Летифов Г.М., Чеботарева Ю.Ю., Костоева З.А. Особенности комплексного лечения вульвовагинита у девочек-дошкольниц с различными формами пиелонефрита. Нефрология. 2017;21(5):59-64.

- Морозов С.Л., Длин В.В., Садыков А.Р. Механизмы резистентности к иммуносупрессивной терапии у пациентов с нефротическим синдромом. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2017; 62 (4):19-24.

- Рахманова Л.К., Искандарова И.Р. Фактор риска прогрессирования хронического гломерулонефрита у детей // RE-HEALTH journal. 2021.-№ 1(9).- C.236-244.

- Рахманова Л.К., Савенкова Н.Д., Искандарова И.Р. Иммунно-гематологические риски хронической болезни почек у детей с лимфатическим диатезом. Журнал Университета Сиань Шию, издание Natural Science Edition. ISSN: 1673 -064X. 2020. Том 16. ВЫПУСК 10. С.297-311.

- Савенкова Н.Д., Папаян А.В., Батракова И.В. Нефротический синдром с минимальными изменениями у детей. Папаян А.В., Савенкова Н.Д. Клиническая нефрология детского возраста. Левша. Санкт-Петербург, СПб. 2018; С.279-302.

- Стернин Ю.И., Михайлов И.Б. Системная энзимотерапия у детей и подростков. Педиатр. 2013; 4 (2): 37-44.

- Шабалов Н.П., Арсентьев В.Г., Иванова Н.А. Возрастно-специфические аномалии конституции и диатезы. Consilium Medicum. Педиатрия (Прил.). 2016; 2: 82-85.

- Couser W.G. Basic and Translational Concepts of Immun-Mediated Glomerular Diseases. Journal оf The American Society оf Nephrology: 2012; 23: 381-399.

- Glassock R.J. The pathogenesis of membranous nephropathy: Evolution and revolution. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 2012; 21: 235-242.

- Gunn W.C. The variationin the amount of complement in the bloodin come acute infectious diseases and its relation to the clinical features. J. Pathol Bacteriol 1915; 19: 155-181.

- Jacobs D., De Mott W., Oxley D. Laboratory test handbook, Lexi-comp. 2004, pp. 328-329.

- Naesens M., Li L., Ying L., Sansanwal P. Expression of complement components differs between kidney allografts from living and deceased donors. Journal оf The American Society оf Nephrology: JASN. -2009; 20(8): 1839-1851.

- Nesargikar P. N., Spiller B., Chavez R. The complement system: history, pathways, cascade and inhibitors. European Journal Оf Microbiology & Immunology. 2012; 2 (2): 103-111.

- Phyllis W.S., Wiebke A., Richard J.A. Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-Hydroxylase Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2018; 103(11):4043–4088.

- Sefi S., Fervenza P.C., Zhang E. C3 glomerulonephritis: clinicopathological findings complement abnormalities, glomerular proteomic profile, treatment, and follow-up. Kidney Int 2012; 82:4: 465-473.

- Schwartz CJ, Work DF. Measurement and estimation of GFR in children and adolescents. Clin J Am Soc Nephrol. 2009. Nov; 4 (11): 1832 -43.