«Советская ривьера»: рекреационный туризм иностранных граждан на черноморском побережье СССР в 1960-1980-е годы

Автор: Попов Алексей Дмитриевич

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Статья в выпуске: 4 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена определению роли крупнейших советских курортов Черного моря - Сочи и Ялты, получивших собирательное наименование «Советская Ривьера», - в развитии меж- дународного туризма в СССР послевоенного периода. Эти туристские центры занимали лидирующие места по приему иностранных гостей, уступая только Москве и Ленинграду. Проанализированы основные виды иностранного туризма, характерные для «Советской Ривьеры», динамика и состав туристских потоков, состояние туристской инфраструкту- ры, специфика идеологической работы с вояжерами из-за рубежа. Основной фигурой, непо- средственно осуществлявшей идеологическую работу с иностранными туристами, являл- ся гид-переводчик «Интуриста». Важной проблемой развития международного туризма в регионе являлась его ярко выраженная сезонность. В середине 1950-х - первой половине 1970-х гг. для структурных подразделений «Интури- ста» в Сочи и Ялте колоссальное значение имело обслуживание иностранных круизных су- дов. После ввода в эксплуатацию в 1970-х гг. на черноморском побережье крупных гости- ничных комплексов «Интуриста» удельный вес круизного туризма стал снижаться, однако оставался достаточно значительным вплоть до распада СССР. Кроме того, расширение и модернизация туристской инфраструктуры Сочи и Ялты в 1970-х гг. позволили более ак- тивно продвигать рекреационные туры не только в летний период, но и в холодное вре- мя года. Их основными потребителями были туристы из Западной и Восточной Германии, Финляндии, Чехословакии. В то же время развитие специализированного медицинского ту- ризма для иностранных граждан на побережье Кавказа и Крыма, которые в то время на- зывали «всесоюзными здравницами», не получило широкого распространения.

Международный туризм, "интурист", рекреация, сервис, морской круиз, идеология, сочи, ялта, "советская ривьера"

Короткий адрес: https://sciup.org/140206507

IDR: 140206507 | УДК: 94(470)61960/19809:339.9 | DOI: 10.22412/1995-0411-2016-10-4-102-114

Текст научной статьи «Советская ривьера»: рекреационный туризм иностранных граждан на черноморском побережье СССР в 1960-1980-е годы

Для большинства современников иностранный туризм в СССР периода «развитого социализма» ассоциируется с экскур- сионными турами в Москву и Ленинград. Также организованные группы интуристов нередко можно было увидеть в столицах

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-41-93578.

национальных союзных республик, особенно в Киеве, Минске, Таллинне, Тбилиси, Ташкенте. Однако в ряду крупнейших туристских центров Советского Союза послевоенных десятилетий1 особое место принадлежало Сочи и Ялте 2, которые, как показывает статистика, стабильно входили в первую пятерку наиболее посещаемых иностранными гражданами городов страны. Причем, эти города-курорты посещал достаточно специфический контингент вояжеров, преимущественно состоявший из иностранцев, которые приобрели за валюту т. н. «туры на отдых». Удельный вес последних в деятельности «Интуриста» 3 неуклонно увеличивался и в 1980-е гг. достиг своего максимального значения. Именно этой странице истории отечественного иностранного (въездного) туризма будет посвящена данная статья. При этом следует отметить, что существующие работы зарубежных [20, 24] и отечественных авторов [16, 19] по истории «Интуриста» рассматривают общесоюзный контекст и практически ничего не сообщают о специфике именно приморского направления его деятельности, во всяком случае, применительно к послевоенному периоду. Единичные публикации западных исследователей рассматривают развитие советского рекреационного туризма на Черном море [21, 22, 23], однако только на примере внутренних туристских потоков.

С момента создания «Интуриста» в 1929 г. и до начала Великой Отечественной войны советские власти уделяли развитию иностранного въездного туризма достаточно большое внимание. Во-первых, он давал возможность привлечения валютных средств для нужд индустриализации, во-вторых, использовался для пропаганды реальных и мнимых достижений «Страны Советов» за рубежом [подробнее см.: 11; 16, с. 11–90; 20]. Однако в период с 1941 г. до середины 1950-х гг. в стране не существовало условий для планомерной деятельности по приему иностранных туристских групп. Только в годы «оттепели» темпы восстановления экономики страны и уровень либерализации общественно-политических процессов позволили возобновить полноценную деятельность «Интуриста». В частности, эти процессы затронули и Черноморский регион, который всегда вызывал большой интерес у иностранцев.

Открытие агентства «Интуриста» в Сочи, которое вскоре было преобразовано в отделение, состоялось в октябре 1954 г. [14, с. 9–10]. В 1955 г. была возобновлена деятельность ликвидированного в 1941 г. Крымского отделения «Интуриста», расположенного в Ялте 4. Материалы табл. 1 показывают, насколько динамичным был рост объемов деятельности этих структурных подразделений в последующие десятилетия.

Стремительный рост абсолютного количества обслуженных иностранцев сопровождался также увеличением значения черноморских центров международного туризма в масштабах всей страны. К началу 1970-х гг. удельный вес Сочи в общесоюзном «интуристовском» туристском потоке составил 5,1%, а Ялты – 2,3%. В совокупности за 1971 г. эти туристские центры приняли менее 131 тыс. интуристов, в то время как Киев, например, 155 тыс. интуристов [6, с. 34–35]. Тогда же в работах советских исследователей был сделан вывод, что дальнейшее развитие иностранного туризма на побережье Черного моря возможно лишь при условии расширения и улучшения существующей материально-технической базы, а также снижения стоимости туров за счет организации прямых чартерных авиарейсов в международные аэропорты Адлера и Симферополя [6, с. 45].

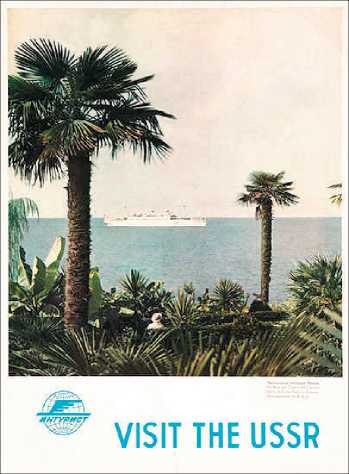

Рис. 2 – Рекламный буклет «Посетите СССР» («Интурист», 1960-е гг.)

Fig. 2 – Advertising brochure «Visit the USSR» («Intourist», 1960s)

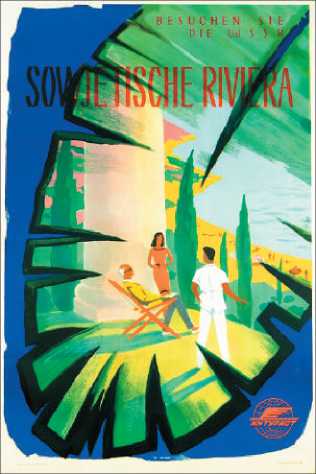

Рис. 1 – Рекламный буклет «Советская

Ривьера» («Интурист», 1959 г.)

Fig. 1 – Advertising brochure «Soviet Riviera» («Intourist», 1959)

Таблица 1 – Динамика количества туристов, обслуженных Сочинским и Крымским отделениями «Интуриста» 5

|

Год |

Обслужено иностранных туристов (тыс. чел.) |

|

|

Сочи |

Ялта |

|

|

1956 |

4,7 |

- |

|

1962 |

29,6 |

21,4 |

|

1968 |

67,7 |

30,7 |

|

1975 |

134,1 |

49,7 |

|

1980 |

171,8 |

91,8 |

|

1985 |

211,8 |

123,5 |

Table 1 – Dynamics of the number of tourists, served by Sochi and the Crimean branch of «Intourist»

В последние5 годы «застоя» и период «перестройки» Сочи и Ялта упрочили свои позиции среди важнейших международных туристских центров страны. Так, согласно данным Центрального статистического управления СССР, в 1984 г. иностранные гости «Интуриста» провели в «Стране Советов»

8 912 205 человеко-дней. При этом лидерами по их приему были Москва (2 261 968 человеко-дней, или 25,4% от общего количества), Ленинград (2 040 178 человеко-дней, или 22,9%), Сочи (1 018 615 человеко-дней, или 11,4%), Ялта (617 741 человеко-день, или 6,9%) и Киев (560 899 человеко-дней, или 6,3%) 6. В 1990 г. наиболее посещаемыми иностранными туристами городами СССР являлись: Москва (35,7% от общего количества прибытий), Ленинград (22,9%), Сочи (7,4%), Киев (6,5%), Ялта (6%) [13, с. 7].

Анализ данных табл. 1 позволяет сделать вывод, что на протяжении рассматриваемого периода по количеству иностранных гостей Сочи всегда опережал Ялту. Это можно объяснить опережающими темпами развития собственной материальнотехнической базы «Интуриста» на Черноморском побережье Кавказа.

Первоначально в Крыму и на Кавказе отделения «Интуриста» решали вопросы размещения за счет аренды части номеров в коммунальных гостиницах и местных санаториях. Однако такой механизм

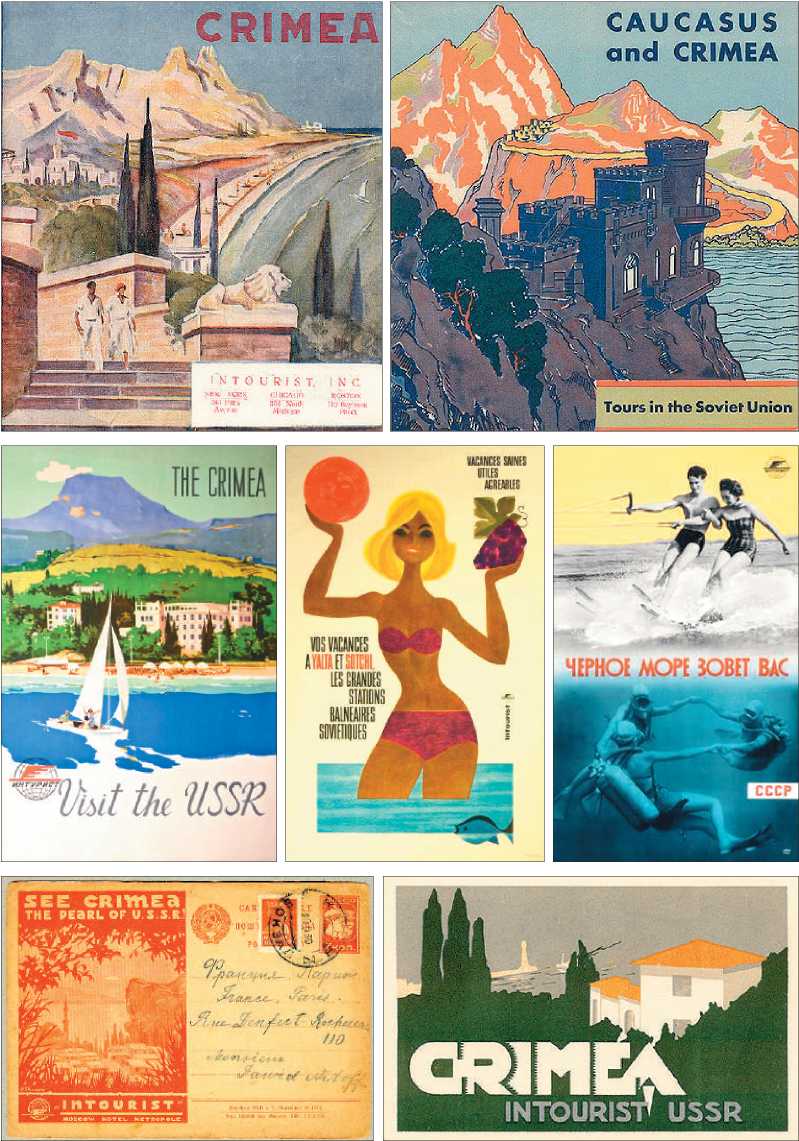

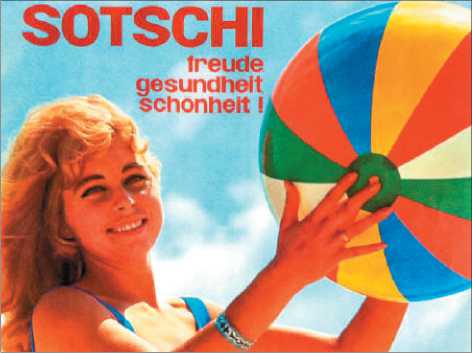

Рис. 3 – Рекламные постеры и открытки «Интуриста» разных лет с рекламой

«Советской Ривьеры» (1930–60-е гг.)

Fig. 3 – Advertising posters and postcards of «Intourist» in different years with advertising «Soviet Riviera» (1930–60-ies.)

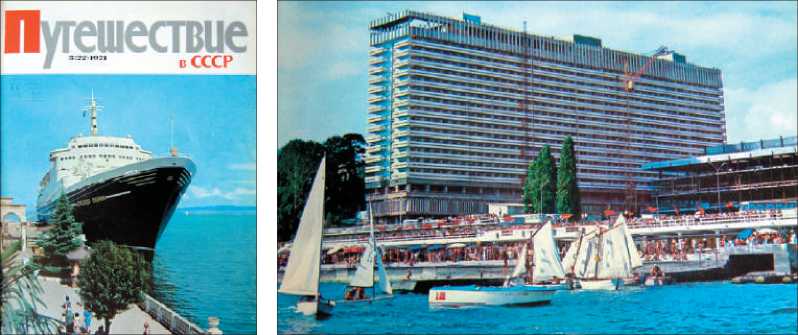

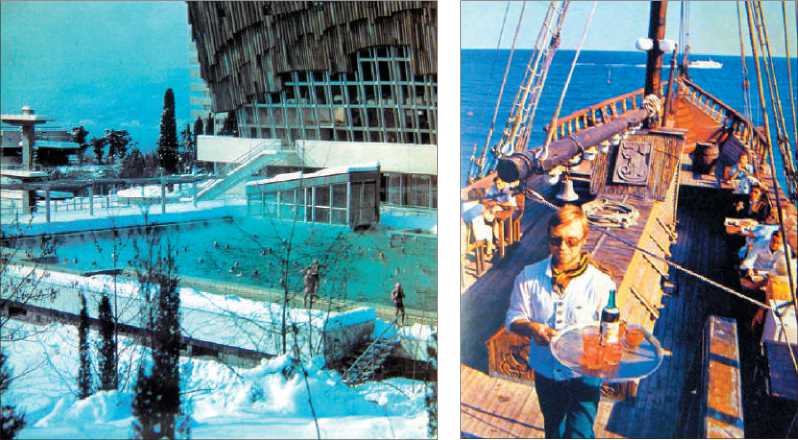

Рис. 4 – Круизный пароход Рис. 5 – Завершение строительства гостиницы «Жемчужина» в порту Сочи (обложка журнала в Сочи (1974 г.)

«Путешествие в СССР», 1971 г.) Fig. 5 – Completion of the construction

Fig. 4 – Cruise steamer in the port of the hotel «Pearl» in Sochi (1974)

of Sochi (the cover of the magazine «Travel in the USSR», 1971)

был крайне неэффективен. Квота выделяемых «Интуристу» мест определялась ежегодно и почти всегда была ниже его потребностей. Выделенные номера часто не соответствовали классу обслуживания (особенно по классу «люкс»), а вкладывать значительные средства в реконструкцию номеров не было стимулов, поскольку никто не гарантировал, что в следующем году это номер снова окажется в «интуристовской» квоте. Радикально эта проблема была решена только после ввода в эксплуатацию новых, собственных объектов размещения «Интуриста». В Сочи в 1970 г. начала работу новая гостиница «Интуриста» «Камелия» (350 мест), в 1975 г. – гостиничный комплекс «Жемчужина» (2100 мест, рис. 5), а в 1982 г. – гостиничный комплекс «Дагомыс» проектной вместимостью до 2500 мест, в состав которого входили 2 гостиницы, мотель и автокемпинг [14, с. 148, 186, 212]. На территории Большой Ялты в 1976 г. начал действовать кемпинг для автотуристов «Поляна сказок» (390 мест), в 1977 г. был окончательно введен в эксплуатацию гостиничный комплекс «Ялта» (2600 мест), а в 1985 г. после капитальной реконструкции вновь приняла иностранных туристов гостиница «Ореанда» (230 мест) 7. Возведение «Интуристом» данных объектов было очень эффективно с экономической точки зрения. По некоторым расчетам, с учетом привлечения валютных поступлений срок окупаемости гостиницы «Камелия» составил менее 3 лет, гостиницы «Жемчужина» – 6 лет [14, с. 203]. По состоянию на 1982 г. общая вместимость собственных объектов размещения «Интуриста» составляла 53 014 мест, из которых 7 245 (13,7%) приходилось на Сочи (4 670 мест) и Ялту (2 575 мест). По размерам «интуристовского» номерного фонда эти города-курорты значительно превосходили потенциальных конкурентов на черноморском побережье – Одессу (1 225 мест), Сухуми (589 мест) и Батуми (201 место) 8.

В 1980-е гг. разрабатывались новые перспективные проекты, например, по строительству гостиничного комплекса «Интуриста» на 1000 мест на Красной поляне [14, с. 202], однако нестабильность периода «перестройки» и распад СССР помешали их реализации.

Уровень сервиса в гостиницах и ресторанах системы Госкоминтуриста СССР был выше, чем в основной массе советских здравниц. Однако его не стоит идеализировать – известны множественные факты того, что приезжавшие на отдых в СССР справедливо высказывали нарекания на

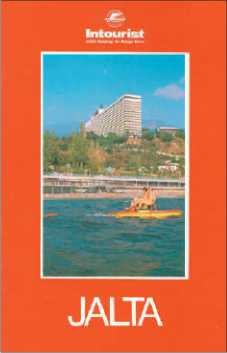

Рис. 6 – Рекламная открытка из набора «Ялта» (кон. 1970-х)

Fig. 6 – Advertising postcard from the set «Yalta» (end of the 1970s)

Рис. 7 – Рекламный буклет «Сочи» (1970-е гг.)

Fig. 7 – Advertising brochure «Sochi» (1970).

качество обслуживания. В некоторых случаях это было связано с объективными факторами, например, несовершенством советской системы централизованного распределения. Но зачастую «дефекты в обслуживании» происходили по вине обслуживающего персонала (водителей, официантов, горничных, портье). Ведь согласно существующим в СССР правилам они, в отличие от своих зарубежных коллег, не могли легально принимать от иностранцев «чаевые». В то же время советские реалии создавали для них постоянное искушение улучшить свое материальное положение за счет фарцовки, незаконных валютных операций или хищений предназначенных для иностранцев деликатесов [подробнее см.: 12, с. 37–38]. И все же отдых в «интуристовских» гостиницах черноморского побережья был настолько модным и престижным, что попасть сюда разными путями стремились представители привилегированных слоев советского общества. Когда в 1979 г. была проведена проверка использования номерного фонда гостиничного комплекса «Ялта», то оказалось, что определенная часть отдыхавших здесь лиц являлась не иностранцами, а советскими функционерами различного уровня, известными спортсменами и представителями творческой интеллигенции. Проверка показала, что решающим аргументом для их заселения были «письменные и телефонные обращения со стороны руководства партийных и государственных органов» 9. Наиболее заметной частью этого узкого круга ценителей услуг «Интуриста» являлись представители советской творческой интеллигенции. Так, презентационное издание ялтинской гостиницы «Ореанда» говорит о том, что в 1960–80-е гг. её гостями были Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Махмуд Эсамбаев, София Ротару, Микаэл Таривердиев, Алексей Баталов, Василий Шукшин, Евгений Евстегнеев, Юлиан Семенов [3, с. 114–131].

В условиях холодной войны со всеми иностранными туристами, даже прибывшими из социалистических стран, велась т. н. информационно-пропагандистская работа, направленная на «доходчивый и убедительный показ достижений и успехов советской страны в коммунистическом строительстве, разъяснение советского образа жизни, … преимуществ социалистической системы перед капиталистической» [17, с. 17]. При этом применялся дифференцированный подход с учетом страны, из которой прибыли туристы, состава группы, программы путешествия. Информационно-пропагандистская работа в усло- виях черноморских курортов также имела свою специфику. Основное внимание уделялось демонстрации заботы государственных и партийных органов о реализации предусмотренного Конституцией СССР «права на отдых». Так, обзорная экскурсия по Сочи носила название «Курорт Сочи – всесоюзная здравница», и должна была на данном местном примере «показать размах курортного дела в СССР, претворение в жизнь Ленинского декрета о курортах, рассказать о вкладе советских медиков в улучшение жизни народа» [7, с. 1].

В приморские отделения «Интуриста» на Черном море для работы гидами-переводчиками по распределению направлялось определенное количество выпускников факультетов иностранной филологии из разных регионов страны. Однако, учитывая сезонный характер туристского спроса на эти направления, возникала проблема с обеспечением их постоянной занятости на протяжении года, медленно решались жилищные и другие социальные проблемы вновь прибывших, что не способствовало «закреплению» кадров. Ещё одним фактором, вызывавшим ситуативный дефицит переводческих кадров, было обслуживание круизных судов. Обычно на борту круизного судна находилось 250–500 ино- странных туристов, т. е. 10–20 стандартных туристских групп. Таким образом, на время стоянки круизного судна необходимо было одновременно мобилизовать несколько десятков гидов, владевших одним из европейских языков: кроме английского, это мог быть немецкий, французский, испанский языки. Поэтому по сложившейся практике на период активного круизного сезона «Интурист» вынужден был откомандировывать в Сочи, Ялту, а также Одессу часть своих сотрудников со знанием иностранных языков из других отделений.

Пособия для советских гидов-переводчиков содержали значительный объем разнообразной статистической информации, которую можно было использовать в работе с иностранцами: данные о росте количества мест в здравницах, об урожайности основных сельскохозяйственных культур в области, о надоях молока в местных колхозах и совхозах [см., например: 2, 13, 14, 18, 19]. Также гидов-переводчиков обучали методике правильных с точки зрения идеологии ответов на вопросы иностранцев, которые могли быть самыми разнообразными, например: «Почему мало советских туристов посещают США?», «Почему у Вас в магазинах мы не видим красивой одежды, а многие Ваши люди одеты кра-

Рис. 9 – Официант бара «Эспаньола»

в Ялте (1980-е гг.)

Fig 9 – Waiter of «Hispaniola» bar in Yalta (1980s)

Рис. 8 – Зимнее купание в бассейне гостиничного комплекса «Интурист» (1980-е гг.)

Fig. 8 – Winter swimming in the pool of hotel complex «Intourist» (1980s)

сиво?», «Как решается вопрос о возвращении крымских татар в Крым?», «Почему в местах отдыха иностранных туристов нет ночных клубов?» 10.

Большое значение для демонстрации достижений социализма имела экскурсионная программа. Из Сочи интуристы могли совершить экскурсии не только в ближайшие окрестности города – на гору Большой Ахун, озеро Рица, в Дагомысский чайный совхоз, но и заказать экскурсионные поездки в Сухуми, Тбилиси, Ереван [5]. В случае Ялты это были разнообразные экскурсии по Южному берегу Крыма, посещение Ханского дворца в Бахчисарае, а также знакомство с Симферополем – столицей Крымской области. Посещение других городов Крыма было запрещено из-за находившихся рядом

Рис. 10 – На пляже гостиничного комплекса «Дагомыс» (1980-е гг.)

Fig. 10 – On the beach of the hotel complex «Dagomys» (1980s)

с ними различных военно-стратегических объектов. Этот запрет касался не только Севастополя, но и Евпатории, Судака, Коктебеля, Феодосии, Керчи 11.

Некоторые объекты посещения были очень необычными. Так, на территории Сочинской опытной станции субтропических и южных плодовых культур была создана целая роща «деревьев дружбы». Она состояла из 28 плодоносящих цитрусовых деревьев, сформированных за счет прививок гостями города из более 130 стран мира. По традиции иностранные гости Сочи посещали это место, знакомились с его историей, прививали на одно из деревьев ветку нового сорта, делали записи в книге посетителей, пели национальные песни. Впоследствии многие почетные гости из-за рубежа получали почтовыми посылками урожай со «своих» деревьев – апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты [15]. В 1985 г., например, этот уникальный объект посетило свыше 20 тыс. иностранцев [14, с. 261].

Несмотря на начавшиеся в СССР преобразования «перестройки», идеология и политика все ещё оказывали влияние на содержание туристских программ. Так, посетившая в начале 1987 г. Ялту американская туристка К. Першман вспоминала: «Нашу группу пригласили в ялтинский Клуб моряков – местный Дом дружбы, где мы встретились с поэтами, журналистами, учителями и школьниками. … А в конце этой встречи мы все вместе приняли символическое заявление. Приведу его заключительные строки: «Если планы «звездных войн» 12 не будут сорваны сегодня, завтра может быть слишком поздно. Космос должен служить миру и прогрессу!» [10].

Однако даже в официальных интервью советских функционеров подчеркивалось, что для иностранных гостей курорты СССР – это не только место, где можно познакомиться с преимуществами социализма и поправить свое здоровье, но и «место, где приятно отдохнуть и развлечься» [4]. В «интуристовской» анимации тех лет все большее место занимали совершенно аполитичные, откровенно развлекательные мероприятия. Например, это был Праздник Нептуна, который регулярно проводился в сочинской гостинице

«Жемчужина» [5]. Однако потребности интуристов, особенно представлявших капиталистические страны, были гораздо более разнообразными. Проведенные в 1980-е гг. маркетинговые исследования показали, что значительное количество отдыхавших на Кавказе и в Крыму туристов, высказывая пожелания относительно содержания программы пребывания, называли яхтенный туризм, виндсерфинг, рыбную ловлю, конный спорт, большой теннис, гольф. Их все менее интересовали политические «дискуссии за круглым столом» и все больше – пикники на природе и дегустации местных вин [1, с. 74].

Для того, чтобы понять причины этих изменений, следует больше внимания уделить характеристике качественного состава клиентов «Интуриста» на Черном море. Сравнительный анализ контингента иностранных гостей двух наиболее посещаемых черноморских курортов показал следующие общие тенденции. Во-первых, это был высокий удельный вес туристов из развитых капиталистических стран, который для Сочи составлял 54%, а для Ялты – 50% от общего количества. При этом основная масса гостей этой категории представляла Финляндию (31% для Сочи и 19% для Ялты) и ФРГ (15% для Ялты и 12% для Сочи). Во-вторых, очевидная страновая диспропорция наблюдалась и в количестве туристов из социалистических стран, «львиную долю» которых здесь составляли гости из ГДР (29% для Ялты и 23% для Сочи) и Чехословакии (16% для Сочи и 13% для Ялты) 13. В целом около 75–80% всех иностранных гостей Сочи и Ялты к 1980-м гг. являлось представителями разъединенной Германии, капиталистической Финляндии и братской Чехословакии.

Такую картину географической принадлежности вояжеров из-за рубежа нельзя назвать типичной для СССР в целом. С социально-экономической точки зрения все эти государства, независимо от их принадлежности к социалистическому или капиталистическому блоку, отличал относительно высокий уровень жизни населения. В географическом отношении их общей характеристикой была приближенность к Европейской части СССР, а также отсутствие (как в случае с Чехословакией) или серьезный дефицит (случай Германии и Финляндии) внутренних ресурсов для летней приморской рекреации. В то же время неуклонно сокращалось количество туристов из США, Великобритании, Франции, которые довольно активно посещали черноморские курорты во второй половине 1950-х – первой половине 1970-х гг., чаще всего в качестве пассажиров круизных судов. Финская журналистка А. Оксанен так объясняла популярность крымского направления среди своих соотечественников: «Разнообразны причины интереса финнов к Ялте. Если спросить у одного, то он, возможно, ответит: дружелюбные люди, южные впечатления. Другой скажет: солнце, море и природа… Кто-то сошлется на крымские вина, другой – на блины, на хороший чай, разнообразие сувенирных магазинов. Многие напомнят о прекрасном климате» [8].

Следует отметить, что города-курорты Черного моря в рассматриваемый период являлись важными центрами круизного туризма, однако его значение в деятельности Крымского и Сочинского отделений «Интуриста» сокращалось по мере роста собственного номерного фонда. Долгое время круизные суда из-за дефицита благоустроенных койко-мест на берегу фактически играли роль «плавучих гостиниц». Во второй половине 1950-х гг. – первой половине 1970-х гг. (т. е. до ввода в эксплуатацию гостиничного комплекса «Ялта») удельный вес пассажиров круизных пассажиров среди клиентов Крымского отделения «Интуриста» составлял 65–75%. Однако в 1981 г. на круизных судах прибыло только 27,6% иностранных гостей Ялты 14, а в Сочи за тот же год удельный весь круизных пассажиров составил всего 7,8% [14, с. 206].

Однако рост гостиничной базы имел и оборотную сторону – «простой» значительной части номеров в период межсезонья, который для Черноморского побережья длился с октября по май. Преодоление сезонных диспропорций потоков отдыхающих из-за рубежа на черноморских курортах являлось важным экономическим приоритетом советских органов управле- ния иностранным туризмом. Спад посещения черноморских курортов иностранцами в холодное время года, кроме «простоя» гостиничных номеров, приводил также к текучести кадров, которым невозможно было обеспечить круглогодичную занятость. Однако с учетом специфики данного туристического направления добиться определенных успехов в этом направлении удалось только в 1970-е гг. Именно тогда были введены в эксплуатацию первые крупные гостиничные комплексы («Жемчужина», «Ялта»), которые имели собственные бассейны с подогреваемой морской водой. Несмотря на то, что эти бассейны были открытыми, мягкий субтропический климат и подогрев специально подведенной морской воды до 25–28 °C делали купание комфортным даже в декабре-феврале [18]. В специальных рекламных проспектах и буклетах, на страницах журнала «Путешествие в СССР» (рис. 4) и на страницах зарубежной периодики 1970-х – 1980-х гг. активно рекламировались именно зимние путешествия в Сочи и Ялту [см., например: 25].

В Советском Союзе города-курорты Черного моря позиционировались и фактически являлись крупнейшими «всесоюзными здравницами», имевшими очень высокий потенциал не только за счет естественных рекреационных факторов, но и за счет развитой сети медицинских учреждений, профильных санаториев, высококвалифицированных медицинских кадров. Вместе с тем очевидно, что в деятельности «Интуриста» в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа именно медицинский туризм не получил должного развития, несмотря на то, что первые усилия в этом направлении предпринимались ещё в 1930-е гг. [см.: 9, с. 26–27]. Подавляющее большинство вояжеров из-за рубежа получало здесь только общеоздоровительный набор рекреационных процедур (купание, прогулки на свежем воздухе, спортивные игры). Согласно отчетам крымских структурных подразделений «Интуриста», в 1970–80-е гг. не менее 80% интуристов, прибывавших в Ялту, имели путевки т. н. «туров на отдых» 15. Это означало, что весь период времени они проводили на курорте, совершая лишь локальные экскурсии и уделяя основное внимание общеоздоровительной рекреации.

В то же время плановое, специально организованное лечение конкретных заболеваний иностранцев высококлассными советскими специалистами (т. н. «туры на лечение») имело очень небольшое распространение, что можно назвать недостатком советского иностранного туризма в Черноморском регионе. По сложившейся традиции «Интурист» не имел собственной лечебной материально-технической базы и медицинских кадров. В случае необходимости для этих целей на договорных условиях привлекались ресурсы Министерства здравоохранения или профсоюзных здравниц, что всегда вызывало различные неудобства и ведомственную разобщенность. Принятое в 1964 г. постановление Совета Министров СССР о выделении специальной санаторной базы для организации «Интуристом» лечебных туров фактически саботировалось ВЦСПС. Так, в 1968 г. вместо запланированного этим постановлением приема на лечение в Сочи 29 тыс. иностранцев реально по этому профилю было обслужено только 198 (!) туристов из-за рубежа [14, с. 80].

В целом в масштабах всего Советского Союза за период с 1971 по 1984 гг. рекреационный туризм был единственным из видов туризма, динамика которого оставалась стабильно положительной: его удельный вес увеличился с 7,8% до 12,2%. Значение круизного туризма в масштабах всей страны за этот период, наоборот, сократилось с 11,8% до 6,4%. Что же касается специализированного лечебного туризма, то его масштабы остались стабильно низкими на протяжении всего указанного периода и составили 0,2% (причем в основном не за счет приморских курортов, а за счет курортов Кавказских минеральных вод) [1, с. 71].

Таким образом, рост популярности черноморских курортов среди вояжеров из-за рубежа был самым характерным трендом развития советского иностранного туризма в период развитого социализма. Белоснежные многоэтажные гостиничные комплексы «Интуриста» стали узнаваемой частью пейзажа Южного берега Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Если идти по пути аллегорий, то их можно сравнить с гигантскими многопалубными теплоходами, которые навсегда причалили к берегу и стали местом размещения для многих тысяч гостей из разных стран. На основе изложенного материала можно прийти к выводам о том, что система «Интуриста», несмотря на понятные сложности и ограничения советской действительности, чутко улавливала актуальные тренды международного туристского рынка и была способна реализовывать действительно масштабные инфраструктурные проекты.

Список литературы «Советская ривьера»: рекреационный туризм иностранных граждан на черноморском побережье СССР в 1960-1980-е годы

- Брагинский В.М. Структура перестройки иностранного туризма в СССР в свете изменения характера туристского спроса//Развитие иностранного туризма в условиях интенсификации общественного производства в СССР: Сб. науч. трудов. М.: ПО «Авангард», 1987. С. 65-78.

- Вагапов М. Описание автомобильной экскурсии по Большой Ялте на тему «Ялта -один из крупнейших курортов Советского Союза». М., 1960. 40 с.

- Гостиница «Ореанда»/Л.М. Иванова, Л.Ю. Меньшикова, Л.В. Муращенко, Л.И. Цыганник. Симферополь: ЧерноморПРЕСС, 2007. 180 с.

- Гуськов П.З. За здоровьем в СССР//Путешествие в СССР. 1974. № 3. С. 1-2.

- Дружбинская С. Знакомьтесь: «Жемчужина»//Путешествие в СССР. 1973. № 4. С. 13.

- Касаткин В.Ф. География иностранного туризма в СССР. М.: ПО «Авангард», 1973. 96 с.

- Методические указания и развернутый план экскурсий по городу на тему «Сочи -всесоюзная здравница». Сочи, 1976. 96 с.

- Оксанен А.-М. В Ялту -каждый год//Путешествие в СССР. 1986. № 4. С. 37.

- Орлов И.Б. Советский курорт 1930-х гг.: на «экспорт» и для внутреннего пользования//Современные проблемы сервиса и туризма. 2009. № 3. С. 25-30.

- Першман К. «Это было чудесное время»//Путешествие в СССР. 1987. № 2. С. 38.

- Попов А.Д. Край древних развалин и новых санаториев: деятельность «Интуриста» в Крымской АССР (1931-1941 гг.)//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2007. № 2. С. 111-115.

- Попов А.Д. Туристский сервис в Крыму советского периода: проблемы и решения//Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. № 1. С. 34-43 DOI: 10.12737/7911

- Россия остается наиболее посещаемой республикой СССР//Бюллетень туристской информации. 1991. № 2. С. 7.

- Рыжкова Р., Грушко С. Развитие иностранного туризма в городе Сочи (1954-1987 годы). Сочи, 1997. 270 с.

- Семенова С. Дерево дружбы//Путешествие в Советский Союз. 1971. № 3. С. 18-19.

- Советское зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930-1980-е гг./В.Э. Багдасарян, И.Б. Орлов, Й.Й. Шнайдген, А.А. Федулин, К.А. Мазин. М.: ФОРУМ, 2007. 256 с.

- Старчевский В.И. Информационно-пропагандистская работа гида-переводчика (вводный курс). М., 1980. 103 с.

- Шальнов В. Зима на море!//Путешествие в СССР. 1973. № 5. С. 23.

- Arefyev V., Mieczkowski Z. International tourism in the Soviet Union in the Era of glasnost and perestroyka//Journal of Travel Research. 1991. Vol.29. № 2. P. 2-6.

- Heeke M. Reisen zu den Sowjets: der ausländische Tourismus in Russland 1921-1941; mit einem bio-bibliographischen Anhang zu 96 deutschen Reiseautoren. Münster: LIT Verlag, 2003. 679 s.

- Koenker D. Whose Right to Rest? Contesting the Family Vacation in the Postwar Soviet Union//Comparative Studies in Society and History. 2009. Vol.51. № 2. P. 401-425.

- Koenker D. Club Red. Vacation Travel and the Soviet Dream. Ithaca, NY, London: Cornell University Press, 2013. XI, 307 p.

- Noack C. Coping with the Tourist. Planned and “Wild” Mass Tourism on the Soviet Black Sea Coast//Turizm: The Russian and East European Tourist under Capitalism and Socialism/. Ithaca: Cornell University Press, 2006. P. 281-304.

- Salmon S. Marketing Socialism: “Inturist” in the Late 1950s and 1960s//Turizm: The Russian and East European Tourist under Capitalism and Socialism/. Ithaca: Cornell University Press, 2006. P. 186-204.

- “Winterbaden” in Sotschi//Das neue Handwerk. 1976. 22 Juli.