Советский дом культуры: к вопросу об авторах росписи интерьеров клуба машиностроительного завода в Болшево

Автор: Мельникова Ольга Игоревна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Научно-практическая конференция «Музей и город»

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается значение домов культуры в общественной жизни и просветительской деятельности в советский период. На примере клуба Машиностроительного завода в Болшево автор показывает, насколько большое значение предавалось оформлению интерьеров в послевоенное время. В 1947-48 годах был выполнен ремонт здания с привлечением ведущих художников-монументалистов того времени. Приводятся эскизы фресок и росписей, поднимается вопрос бережной реставрации интерьеров здания

Объект культурного наследия, реставрация, болшево, клуб, дом культуры, болшевский машиностроительный завод, монументальная живопись

Короткий адрес: https://sciup.org/170194531

IDR: 170194531 | УДК: 75.052 | DOI: 10.34685/HI.2022.37.2.002

Текст научной статьи Советский дом культуры: к вопросу об авторах росписи интерьеров клуба машиностроительного завода в Болшево

Дом или Дворец культуры — это важное и интересное явление в культурно-просветительской деятельности советского времени. Фактически, это — центр общественной жизни, где располагались многочисленные кружки и секции для взрослых и детей, проходили концерты, лекции, кинопоказы, выставлялись художники, по вечерам бывали танцы, в праздничные дни проходили торжественные заседания.

Само понятие «дом культуры» прошло несколько этапов развития — от народных домов конца XIX века через рабочие клубы до дворцов культуры, построенных по проектам лучших советских архитекторов.

«Народные дома» учреждались в дореволюционное время благотворительными обществами и земствами, в том числе с помощью финансовых средств фабрикантов или промышленников. Це- лью было поднятие уровня грамотности, привлечение к культурному досугу.

После революции стали популярны рабочие клубы, клубы рабочей молодежи. Кроме культурно-образовательных задач такие клубы решали задачи политического просвещения и формирования новой идеологии.

В первое послереволюционное время под клубы выделялись особняки или здания с подходящей структурой помещений. Позднее дома культуры стали проектировать целенаправленно, с привлечением лучших архитекторов того времени, а здания их авторства являются яркими образцами конструктивизма.

Постепенно сложились требования к зданию Дома культуры — наличие зрительного зала со сценой, фойе, библиотека, помещения для кружковых занятий или репетиций.

Илл.1. Здание ЦКиД «Болшево» — «Королёвский гид».

Сейчас здание МБУК ЦКиД «Болшево» является объектом культурного наследия регионального значения. Здание строилось в несколько этапов в последней четверти XIX века, использовалось как пачечная красильной фабрики «Франца Рабенека», то есть здесь товар упаковывался для отправки покупателям. В период первой мировой войны в здании размещался госпиталь. По некоторым сведениям, еще до революции здесь располагалась библиотека для фабричных рабочих.

В 1917 в здании был организован клуб рабочей молодёжи «Факел». На базе клуба возник первый в городе самодеятельный коллектив — драматический кружок, позже — кружок тяжеловесов и атлетов, духовой оркестр.

После революции на основе красильной фабрики работала мельница, в 1930 года был организован машиностроительный завод для производства оборудования для пищевой промышленности. В 1935 году Болшевский завод — в ведении «Союзпродмашины» Наркомата тяжелой промышленности. Во время войны завод перешел под управление Наркомата минной промышленности под номером 715. В 1947–48 годах завод вошел в состав Главпродмаша Министерства Машиностроения и Приборостроения.

При заводе был отдельный лагерный пункт (ОЛП) с 1943 по 1945 годы. По некоторым свидетельствам в здании клуба содержались и немецкие военнопленные, работающие на предприятиях города. Возможно, немцев здесь разместили в 1945 года после закрытия ОЛП. Это отдельный вопрос, требующий дальнейшего изучения.

До войны здание клуба использовалось для нужд и Болшевской бумагопрядильной фабрики им. 1 Мая, и машиностроительного завода. После войны клуб стал полностью принадлежать Болшевскому машиностроительному заводу.

В 1945–47 в здании провели капитальный ремонт, и учреждение культуры возобновило свою деятельность. Фактически складской корпус, вероятно, служивший местом проживания пленных, претерпел серьезное обновление интерьеров.

На данный момент документы по капремонту не найдены, но, предположительно, именно в это время был оформлен зрительный зал, смонтирована «дворцовая» лестница, появился лепной декор. Для росписи стен была приглашена бригада художников из Мастерской монументальной живописи при Академии архитектуры СССР, за плечами которых уже было несколько знаковых объектов. (Илл. 2.)

Илл.2. Лестница ЦКиД «Болшево» — «Королёвский гид».

Художники Мастерской в 1945 год уже работали неподалеку — в санатории Министерства авиационной промышленности в Подлипках. Ныне это санаторий «Подлипки», находящийся на территории г.о.Мытищи, рядом с Ярославским шоссе. В санатории была выполнена роспись плафонов вестибюля и столовой под руководством Л. А. Бруни — одного из основателей и руководителей Мастерской.

Возможно, именно в это время с работой художников-монументалистов ознакомилось руководство Болшевского машиностроительного завода и приняло решение привлечь художников Мастерской для выполнения росписей в своем клубе.

Е. В. Шункова в книге, посвященной деятельности Мастерской монументальной живописи, отмечает, что это «явление уникальное в истории советского изобразительного искусства. Значение опыта работы мастерской существенно в двух аспектах. Во-первых, коллектив мастерской создал определенный стиль монументальных росписей, разработал своеобразные принципы взаимодействия архитектуры и живописи. И, во-вторых, значительный интерес представляет сама форма организации коллективной работы в мастерской».

Мастерская официально была основана в 1935 году при Архитектурном институте во главе с В. А. Фаворским и Л. А. Бруни и просуществовала до 1948 года — до смерти последнего.

Оба, и В. А. Фаворский, и Л. А. Бруни, преподавали во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе, и, соответственно, к работе в Мастерской привлекли своих коллег и бывших учеников.

Художники-монументалисты выполняли работы на таких объектах, как Советский павильон на Всемирной выставке в Париже в 1937, башни шлюзов канала Москва-Волга в 1937, ряд павильонов ВСХВ в 1938–39, Центральный театр Красной армии в 1939–40, Клуб автозавода (ДК ЗИЛ) в 1940, МАИ и Министерство ВМФ СССР в 1944, ряд жилых домов и санаториев.

Работы в Болшевском клубе велись в 1947–48 годах. Были выполнены следующие росписи: плафон зрительного зала на тему «История театра», стены фойе на тему «Города-герои», а также цикл росписей к 800-летию Москвы и по теме «Слава Русскому оружию».

Над росписями плафона зрительного зала работала бригада монументалистов: Сергей Романович, Екатерина Белякова, Иван Соболев, Иван Свешников, Владимир Чернецов при участии Марии Спендиаровой. Эти художники, кроме В.Чернецова — участники творческого объединения художников, поэтов, философов «Маковец», существовавшего в 20-х годах XX века и названного в честь холма Маковец, на котором Сергий Радонежский «положил основание Свято-Троицкой лавры» — по выражению П. А. Флоренского, «средоточной возвышенности русской культуры». Само название «Маковец» было предложено С. Романовичем, он же автор обложки первого выпуска одноименного журнала.

Постоянный творческий контакт и совместная работа этих художников продолжалась много лет. Их связывала многолетняя дружба и между собой, и с Львом Александровичем Бруни и Владимировичем Андреевичем Фаворским.

В уже упомянутой книге Е. В. Шунковой представлено несколько эскизов С. Романовича по те- ме «История театра» для плафона зрительного зала. Кроме эскизов росписи плафона, были, вероятно, предложены росписи портальных входов в зрительный зал. Прямоугольные конструкции, выполненные из досок, обрамляют как входы в зрительный зал, так и окна на 2 этаже. (Илл. 3.)

Илл. 3. С. Романович. Сцена из «Фауста», Эскиз росписи зрительного зала.

Фрески в фойе на тему «Города-герои» были выполнены Константином Эдельштейном, Серафимом Павловским и Серафимом Прусовым. Эдельштейн и Павловский учились во ВХУТЕ-ИНе на отделении монументальной живописи у Л. А. Бруни, В. А. Фаворского, Н. М. Чернышева. Творческий союз Эдельштейна и Павловского продолжался несколько десятилетий — с 30-х годов и практически до конца жизни.

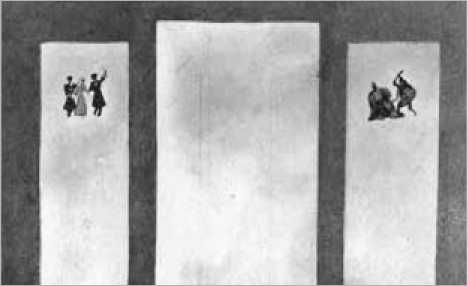

На интернет-аукционе 2019 года удалось отыскать эскиз С. Павловского, выполненный для клуба Болшевского машиностроительного завода. Очевидно, что на эскизе фрески изображен Ленинград. На обратной стороне листа отчетливо видна лестница клуба, вероятно, художник продумывал композицию и размещение работ по стене фойе. Также на эскизе видно, что лестница могла быть украшена скульптурами. (Илл. 4.1, 4.2.)

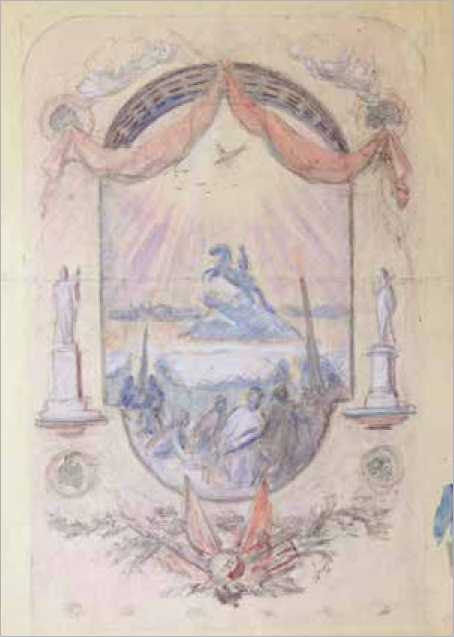

Наиболее полно сохранились эскизы Б.П. Чернышева по темам 800-летия Москвы и «Слава Русскому оружию» благодаря самоотверженной деятельности его дочери Марии Борисовны. Мария Борисовна ведет сайт, посвященный творчеству отца, занимается просветительской деятельностью. Работы художника хранятся в 48 музеях и частных коллекциях.

Борис Петрович Чернышев в 1927–1930 учился во ВХУТЕИНЕ, на текстильном, за-

Илл. 4.1. С. Павловский. Эскиз росписи фойе. Из открытых источников.

тем живописном факультете у Н. Удальцовой, Л. Бруни, В. Фаворского, П. Кузнецова, И. Истомина. В 1930-м переведён в Институт пролетарского изобразительного искусства (ныне — Академия художеств) в Ленинграде и в 1931-м окончил её как живописец-монументалист, диплом писал под руководством К. Петрова-Водкина и Ф. Киплика.

С 1936 года работал в Мастерской монументальной живописи, в августе 1941 года был призван в армию. В составе артиллерийской части участвовал в освобождении Восточной Пруссии, был награжден орденом Славы 3 степени. Потом с частью был направлен на Восточный фронт, прошел маршем от Улан-Уде по Порт-Артура, демобилизовался только в 1946 году. Сохранились его работы военного времени — впечатления от боев под Кенигсбергом, завораживающие пейзажи Дальнего Востока — пустыни, сопки, побережье.

Он был очень разносторонним художником — использовал практически все техники и виды живописи, создавал гравюры, скульпту-

Илл. 4.2. С. Павловский. Эскизы лестницы.

ры, барельефы. Сам готовил пигменты для красок, мог рисовать на клочках газеты или оберточной бумаги, в 2017 году в Пушкинском музее даже состоялась выставка его работ под названием «Фрески на газетах». (Илл. 5.)

Илл. 5. Фотография Б.П. Чернышева.

Из открытых источников.

Его послевоенные мозаики удивительны. Для их создания он собирал камни и булыжники, включал ракушки, смальту, керамическую плитку, сочетал с фресковой живописью. Первобытная красота камня являлась основой произведения. Работы были сопричастны пейзажу, часто плавно перетекали из окружающего пространства внутрь архитектурного сооружения, гармонично связывая ландшафт и интерьер. Значительный объем мозаичных работ был выполнен в 1960-е годы в пансионате «Клязьминское водохранилище», к сожалению, ничего не сохранилось.

Эскизы росписей клуба по теме «800-летия Москвы» представлены на сайте, посвященном творчеству художника, и в коллекции Государственного исторического музея. Судя по эскизам, росписи должны были располагаться на порталах (П-образных деревянных конструкциях), оформляющих окна. (Илл 6.1, 6.2.)

Илл. 5. Фотография Б.П. Чернышева.

Из открытых источников.

Илл. 7. Б.П. Чернышев. Эскиз «Слава русскому оружию».

Эскизы по теме «Слава русскому оружию» представлены на сайте, но, сожалению, не ясно, где именно они должны были быть размещены. (Илл. 7.)

Также сохранилось несколько эскизов, совершенно явно показывающих вариант украшения боковых стен зрительного зала. К сожале-

Илл. 6.2. Б.П. Чернышев. Эскизы «Кремль. К 800-летию Москвы». ГИМ.

нию, из рисунка не понятно, что было предложено — роспись по стене или по ткани. (Илл 8.1, 8.2.)

Настоящий подарок ценителям творчества Б. П. Чернышева можно обнаружить на чердаке здания. Там сохранилось несколько работ художника в технике сграффито. Конечно, это не полноценная композиция, а, скорее, определенные пробы — цвета, композиции, сюжетов. Рассматривая эти работы, можно «заглянуть» в мастерскую художника. (Илл. 9.)

Здесь находится любимый художником образ девушки — так он видел Родину. Нежность и чистота облика, обрамляющий нимб-раковина — отсылают нас к картине «Рождение Венеры» Боттичелли. Тонкая девушка, держащая в широко раскинутых изящных руках тяжелую цветочную гирлянду, перевитую лентой, словно одаривает весь мир спокойствием и безмятежностью. Этот образ — Родины, весны, юности — художник выполнял в разные годы в разной технике — фреска, сграффито, мозаика, скульптура. (Илл. 10.1, 10.2, 10.3.)

В последней работе художника — мозаичных панно для кинотеатра «Первомайский» в Измайлово также присутствовал излюбленный образ девушки-Родины с цветочной гирляндой. Здание кинотеатра разрушено, но инвестор обещал сохранить панно и включить их в новый корпус. Возможно, нам еще удастся увидеть этот образ в мозаичном исполнении.

Илл. 8.1. Б.П. Чернышев. Эскизы росписей «Кремль. К 800-летию Москвы». Из открытых источников.

Илл. 8.2. Б.П. Чернышев. Эскизы росписей «Кремль. К 800-летию Москвы». Из открытых источников.

Илл. 9. Образ «Родина» в клубе БМЗ — «Королевский гид».

Илл. 10.1. Скульптура «Родина» из собрания Тульского музея изобразительных искусств.

Илл.10.2. Фреска «Родина». Из открытых источников.

Илл.10.3. Мозаика «Родина» из к/т «Первомайский» (фото Никита Ермолаев).

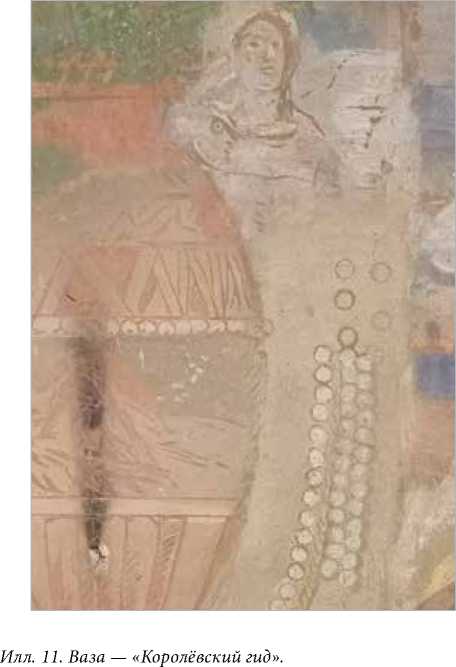

Другой образ на чердаке здания дома культуры — статная фигура рядом с крупной декоративной вазой, создан несколькими точными, выверенными мазками. Ваза выписана более подробно. Работа выполнена в технике сграффито, это процарапывание рисунка до нижних цветных слоев штукатурки: так, темно-красный орнамент вазы — оригинальный цвет кирпича фабрики Челнокова. (Илл. 11.)

Также при проведении ремонта в 1947– 48 годах интерьеры клуба были украшены лепным декором, автор/авторы пока не известен. Не исключено, что это был кто-то из художников Мастерской монументальной живописи. (Илл. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4.)

Илл. 12.1. Лепнина — «Королёвский гид».

Во время последующих ремонтов стены и деревянные конструкции были закрашены масляной краской. Однако сейчас краска отслаивается, под ней отчетливо видны следы росписей. Безусловно во время предстоящих реставрационных работ необходимо предусмотреть раскрытие и реставрацию росписей и включение интерьеров в предмет охраны. Маскароны, капители колон, обрамление главной сцены и другие элементы сейчас покрыты множественными слоями краски, лепнину необходимо бережно расчистить, чтобы раскрыть тонкий рисунок рельефа.

О существовании неких росписей на чердаке здания было известно небольшому кругу лиц. Однако подробности появления рисунков на чердаке за прошедшие 70 лет были утеряны.

Илл. 12.3. Лепнина — «Королёвский гид».

Илл. 12.2. Лепнина — «Королёвский гид».

Илл. 12.4. Лепнина — «Королёвский гид».

Необходимо приложить все силы, чтобы город вновь обрел утраченную часть великого прошлого — великолепные работы ведущих художников-монументалистов той эпохи.

Аналогичные работы по раскрытию произведений монументального искусства советского периода сейчас проводятся в Москве, в павильонах ВДНХ.

В случае грамотного и бережного отношения к реставрации интерьеров здания ЦКиД «Болшево», мы сможем увидеть прекрасный образец послевоенного оформления Дома культуры. Скорее всего, такая возможность уникальна — росписей городского клуба во всей полноте нигде больше не осталось.

Список литературы Советский дом культуры: к вопросу об авторах росписи интерьеров клуба машиностроительного завода в Болшево

- Официальный интернет-ресурс МБУК "ЦКиД "Болшево" // URL: https://цкд-болшево.рф/(дата обращения: 28.08.2021).

- Интернет-ресурс об истории оборонных предприятий СССР // URL: https://oboron-prom.ru/page,18,predpriyatiya-701-800.html (дата обращения: 02.09.2021).

- "Это прямо здесь" / Интернет-ресурс, разработанный в рамках "Международного Мемориала" // URL: https://topos.memo.ru/article/723+300 (дата обращения: 02.09.2021).

- Шункова Е. В. Мастерская монументальной живописи при Академии архитектуры СССР. 1935-1948 / Составитель сборника и автор вступительной статьи Е. В. Шункова. - Москва: Советский художник, 1978. - 215 с.,208 с.

- Интернет-ресурс об истории объединения художников "Маковец" // URL: http://maakovets.narod.ru/ (дата обращения: 03.09.2021).

- Третьяковские чтения-2019: материалы отчетной научной конференции /науч. ред. Т.А. Юдкевич. - Москва: Государственная Третьяковская галерея, 2019. - 408 с.

- Интернет-ресурс о жизни и творчестве художника Б. П. Чернышева // URL: https://boris-chernyshev.ru/(дата обращения: 03.09.2021).

- "Госкаталог" / Официальный интернетресурс Министерства культуры РФ // URL: https://goskatalog.ru/portal/(дата обращения: 03.09.2021).

- Официальный интернет-ресурс (каталог) экспонатов Государственного исторического музея г. Москва // URL: https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT/5731627 (дата обращения: 05.09.2021).