Совместные российско-корейские исследования Троицкого могильника в Амурской области в 2007 году

Автор: Деревянко А.П., Ким Бонгон, Алкин С.В., Нестеров С.П., Субботина А.Л., Хон Хну, Ю Ынсик

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Археология, могильники, троицкий могильник, российско-корейские исследования в археологии, амурская область

Короткий адрес: https://sciup.org/14521330

IDR: 14521330 | УДК: 902/203+910.4

Текст статьи Совместные российско-корейские исследования Троицкого могильника в Амурской области в 2007 году

Благовещенским и Приамурским отрядами Института археологии и этнографии СО РАН были продолжены исследования территории Троицкого могильника (Ивановский район Амурской области), в которых приняли участие сотрудники Государственного научно-исследовательского института культурного наследия Республики Корея. Памятник, который по-прежнему является базовым для изучения троицкой группы мохэской археологической культуры эпохи раннего средневековья в Западном Приамурье (VIII – XI вв.), был открыт в 1967 г. А. П. Деревянко. В конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. проводились его раскопки под руководством Е.И. Деревянко [Деревянко Е.И., 1977], в 2004 – 2006 г. – Благовещенским отрядом под руководством С. В. Алкина [Алкин, Фэн Эньсюэ, 2006; Ахметов, 2006; Стоякин, 2006].

Грунтовый могильник Троицкий находится в 2,9 км северо-западнее одноименного села на мысу второй надпойменной террасы р. Белой, которая протекает у его подножья. Мыс представляет собой песчаную рёлку, склоны которой круто спускаются к заболоченной пойме реки. Высота верхней поверхности мыса составляет в среднем 4 м над современным урезом воды в р. Белой

В ходе работ на могильнике в полевой сезон 2007 г. к востоку от раскопов 1969, 1972 – 1974 гг. был заложен раскоп IX, площадь которого (вместе с прирезками) составила 115,25 м2.

До начала работ в раскопе было зафиксировано 19 западин. Они имели округлую или овальную в плане форму с размерами 1,72 – 2,82 м по длинной оси, 1,20 – 2,20 м в поперечнике и глубиной 0,05 – 0,33 м. В дальнейшем выяснилось, что 16 западин были связаны с могильными ямами. Кроме того, в ходе раскопок обнаружены ещё три погребения без западин на современной поверхности.

В ходе работ над каждой западиной по длинной оси были оставлены бровки шириной 10 – 15 см. Это позволило изучить процесс их формирования. Могильные ямы сооружались в слое желто-коричневой комковатой глины (слой 3). В результате отжига, проводившегося в процессе подго- товки ям, на их краях формировался слой выброса из суглинка с частицами угля и прокала. После завершения обряда захоронения дно и стенки ямы слегка присыпались слоем извлеченного ранее грунта, в результате чего формировалась чашевидной формы западина. Процесс дальнейшей археологизации объекта выразился в постепенном естественном задерно-вывании, о чем свидетельствует наличие в разрезах прослоев мешаного суглинка, как правило, чашевидного профиля. Кроме этого происходило сползание грунта выкида с краёв могильной ямы, что, в конечном счете, придавало западине форму воронки. Завершающей стадией процесса было заполнение этого углубления темным и черным гумусированным грунтом (рис. 1, 3).

В дополнение к ранее полученным данным о погребальном обряде троицких мохэ в ходе раскопок 2007 г. были сделаны следующие наблюдения. Все изученные захоронения совершены в грунтовых ямах. Они имеют подпрямоугольную в плане форму, ориентированы продольной осью по линии С-Ю. Размеры входного отверстия ям составляют от 1,30 х 0,55 м до 2,58 х 1,40 м, размеры по дну – от 1,10 х 0,48 м до 2,45 х 1,35 м, глубина от 0,19 до 0,79 см. Стенки имеют небольшой наклон внутрь, но в целом практически вертикальные. Дно могил ровное. В некоторых погребениях зафиксированы остатки сгоревших деревянных конструкций: перекрытия (м. 279), рам-обкладок (м. 271, 273, 275, 277, 279, 282, 286) и гроба (м. 277) (рис. 1, 1, 2 ). Все деревянные конструкции несут следы сожжения, хотя в некоторых случаях та их часть, которая прилегает к стенкам ямы, не горела. На стенках могильных ям также фиксируются следы прокаленности почвы. В то же время явных следов сожжения на артефактах и костяках не отмечено. Следует отметить небольшое количества жженых костей в некоторых могилах (м. 275, 285, 286).

В 17 погребениях обнаружены свидетельства совершения обряда вторичного захоронения (м. 268 – 271, 273 – 283, 285, 286). Кости в них (кроме м. 274) залегали компактными скоплениями вне анатомической последовательности. Предварительные антропологические определения говорят о том, что в одной могиле могли находиться останки от одного до трёх взрослых. Антропологическая коллекция представлена черепами (целыми и фрагментированными), длинными костями конечностей. Прочие кости скелета (позвонки, кости стопы, ребра, грудина, таз) присутствуют только в виде мелких фрагментов. Закономерность в расположении отдельных частей скелетов не прослеживается. В ряде случаев нашло подтверждение ранее сделанное наблюдение, что черепа погребённых обычно укладывались в северной части могилы. Из общей картины выбивается погребение 274, в котором находились череп и кости нижней части скелета (крестец, таз, кости ног) в анатомической последовательности. В погребении 285, кости, принадлежащие двум индивидуумам, были обнаружены как в заполнении западины, так и на дне могилы. Возможно, в данном случае имело место так называемое «ярусное захоронение», подобное описанным

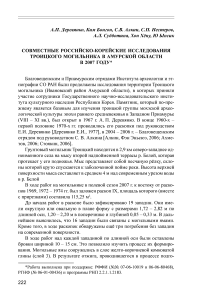

Рис. 1. Планы и стратиграфия погребений. 1 - погребение 284, план на уровне дна; 2 - погребение 277, план на уровне дна; 3 - разрез могилы 277.

Условные обозначения: 1 - дерн; 2 — серо-желтый суглинок - заполнение могилы, мешаное; 3 — суглинок желто-белесый (выкид из могилы); 4 - суглинок темно-серого цвета с угольками и прокаленными частицами (выкид из могилы); 5 - заполнение могилы черного цвета; 6 - суглинок темного цвета; 7 - темный гумусированный суглинок с пурпурным оттенком; 8 - глина комковатая желтокоричневая; 9 - прокал красно-оранжевого, кирпичного цвета; 10 - угли, головни;

11 - железный наконечник копья; 12 - керамика; 13 - кости человека.

ранее м. 104/105 и 200 [Деревянко Е.И., 1977, с. 67-68, 103-105]. В м. 272 находок не обнаружено.

В могиле 284 (западина на поверхности отсутствовала) было совершено захоронение по первичному обряду, чрезвычайно редкому на могильнике. Обнаружен практически целый скелет (отсутствуют только ребра, часть позвоночника, кости кистей рук) (рис. 1, 1 ). Погребенный лежал головой на юг, его ноги согнуты в коленях. За исключением южной ориентации, положение погребённого аналогично изученному в 2005 г. погребению м. 258. Но в м. 284 отсутствует сопроводительный инвентарь.

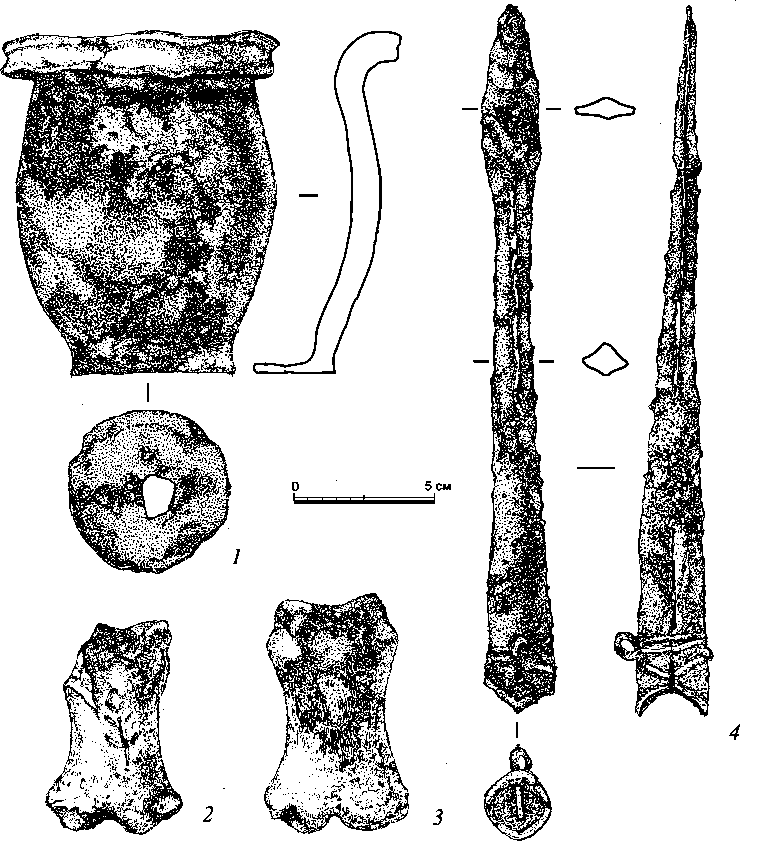

Основными категориями инвентаря вторичных захоронений являются: керамика и изделия из железа. Горшки троицкого типа небольших размеров, гладкостенные или сплошь покрытые ложнотекстильным орнаментом (рис. 2, 1 ) располагались, как правило, в северо-западном углу могилы в перевёрнутом виде. Дно у всех сосудов, обнаруженных в 2007 г. оказалось пробито в центре. Комплекс железных изделий включает: наконечники копий (рис. 2, 4 ), гвозди, палаш, ножи, панцирные пластины, колокольчик, пряжки и звенья цепочек. Практически все изделия фрагментированы. Предполагается, что пробивание дна сосудов и преднамеренное повреждение изделий из металла связаны с обычаем умерщвления вещей. Кроме того отмечена новая деталь погребального обряда: в обоих случаях находки железных наконечников копий (м. 277 и 283) они были помещены внутрь керамических сосудов. Кроме того, в м. 285, инвентарь которой отличается особым разнообразием, были найдены характерные для троицкой группы мохэ предметы – орнаментированные лошадиные бабки (рис. 2, 2, 3 ). В м. 274 по обеим сторонам от черепа обнаружены серебряные серьги, одна из которых в сборе с нефритовым кольцом. Справа от черепа найдены 2 бронзовые бусины с остатками кожаного ремешка и спёкшиеся остатки не поддающихся идентификации железных изделий. Ниже последних был найден ворс шкуры животного, приставляющий собой, по-видимому, о статки подстилки, на которую был уложен череп и ко сти ног (на момент захоронения еще имели связки) и погребальный инвентарь.

В ходе исследований 2007 г. было продолжено изучение северо-западной периферии некрополя на краю террасы р. Белая, где в предшествующие годы удалось выявить участки с хорошо сохранившимся слоем неолитического времени. Площадь раскопа составила 25 м2. В основании поддернового слоя и подстилающем горизонте были найдены фрагменты раннесредневековой керамики, кости животных (в т.ч. зубы лошади). Обращает на себя внимание комплекс в северо-западном углу раскопа, где на границе второго и третьего (неолитического) слоя было обнаружено пятно прокаленной почвы. При его разборе выявлено чашевидное углубление мелкого профиля со следующими находками: кости лошади (в верхней части заполнения), угольки и кальцинированные кости, а также развал керамического сосуда троицкого типа. Можно предположить, что тут на пе-

Рис. 2. Погребальный инвентарь из могилы 285. 1 – керамический сосуд, 2, 3 – лошадиные бабки, 4 – железный наконечник копья (рис. Я. Ю. Филипович).

риферии могильника совершались поминальные обряды либо обнаружено погребение со следами кремации.

Неолитический слой содержал материалы осиноозёрской культуры. Они представлены характерной керамикой с налепными криволинейными валиками с насечками, ретушированными каменными изделиями на отще-пах из халцедона.

В ходе исследований сезона 2007 г. на Троицком могильнике, который на сегодняшний день остаётся важнейшим источником для изучения одной из групп мохэ, производилось доисследование западной части некрополя. Были получены новые материалы по археологии культуры троицких мохэ, сделаны новые наблюдения по стратиграфии памятника (особое внимание уделено изучению особенностей микростратиграфии, позволившее уточнить характер формирования западин могильных ям), новые данные по погребальному обряду троицких мохэ. Во всех возможных случаях взяты материалы для проведения генетического анализа (в лаборатории ИЦиГ СО РАН) и радиоуглеродного датирования. В секторе антропологии ИАЭТ СО РАН начата обработка новых антропологических материалов. Результаты специальных исследований помогут прояснить ряд вопросов по хронологии и маршрутам миграций средневекового тунгусо-маньчжурского населения и их контактов с аборигенными популяциями.