Современная антропогенная нагрузка в бассейне реки Сакмары и проблемы её ограничения

Автор: Чибилв Александр Александрович, Падалко Юрий Алексеевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается бассейн самого крупного притока р. Урал реки Сакмара. Характеризуются антропогенная нагрузка и последствия регулирования стока в бассейне. Проведен анализ факторов экологических проблем в бассейне р. Сакмара.

Бассейн реки сакмара, антропогенная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/148203315

IDR: 148203315 | УДК: 556.53

Текст научной статьи Современная антропогенная нагрузка в бассейне реки Сакмары и проблемы её ограничения

В последнее время в бассейне р. Урал сложилась сложная водно-экологическая ситуация. В особо маловодные годы наблюдается дефицит воды в районах интенсивной хозяйственной деятельности на всём протяжении реки, особенно в её нижнем течении.

Многочисленные эколого-географические проблемы р. Урал обусловлены нарушением бассейнового принципа природопользования, в том числе и на притоках. Притоки обладают небольшим потенциалом к самовосстановлению и испытывают значительную антропогенную и техногенную нагрузку. Кроме того, расположение речного бассейна на территории двух и более субъектов с различными социально-экономическими стратегиями затрудняет экологически безопасное водопользование и повышает вероятность развития экологических рисков в бассейне.

В бассейне р. Урал примером реки с высокой вероятностью возникновения экологических рисков является р. Сакмара - самый крупный приток, протекающий по территории двух субъектов Российской Федерации – Республики Башкортостан и Оренбургской области. Водосбор Сакмары занимает лишь одну восьмую площади уральского бассейна, но при впадении в Урал ниже Оренбурга река даёт около 60% их общего стока [1]. Таким образом, р. Сакмара является ключевым гидрологическим звеном, оказывающим значительное влияние на нижнее течение р. Урал (в пределах Республики Казахстан). Изменения объемов стока, химического состава вод, ледовой обстановки и уровня вод могут осложнить не только межрегиональную, но и международную ситуацию в сфере водопользования.

В 70-80-е годы мы рассматривали р. Сакмару в качестве эталона незарегулированной реки с преобладанием на территории бассейна квазинатураль-ных ландшафтов [1]. Вместе с тем в верхней относительно равнинной части бассейна отмечалась высокая антропогенная нагрузка, которая была связана

с распашкой горных плакоров, широким применением минеральных удобрений, значительная пастбищная нагрузка и сосредоточение летних лагерей скота непосредственно на реке, вплоть до её истоков. Это привело к высокой степени загрязнения и почти полному уничтожению ихтиофауны в верхнем течении реки.

Гидрографической особенностью бассейна Сак-мары является его асимметричность, так правобережная часть составляет около 83% всей площади бассейна (рис. 1). Поэтому речная сеть правобережья и левобережья значительно отличаются друг от друга по гидрологическому режиму и морфометрии. Левобережная часть занимает узкую полосу вдоль водораздела с р. Урал. В соответствии с этим притоки левобережья незначительны по размерам и маловодны. Основной источник питания Сакмары – снежный покров, доля которого составляет около 77% годового стока; на долю дождевого питания приходится 11%, грунтового – 12% годового стока. По характеру водного режима Сакмара принадлежит к восточноевропейскому типу с отчетливо выраженным преобладанием весеннего стока, наличием летних и осенних подъемов воды под влиянием дождей [4].

Истоки р. Сакмары заложены на восточном склоне южной оконечности хребта Урал-Тау. В верхнем течении река протекает по широкой долине. Ниже села Юлдыбаево река приобретает горный характер, повышается облесённость склонов, снижается антропогенная нагрузка – в первую очередь распаханность и количество скота. В связи с этим отрезок р. Сакмара от с. Юлдыбаево до г. Кувандыка можно рассматривать в качестве участка природного самоочищения. Поэтому, не случайно, в районе хребта Дзяутюбе (Шайтантау), вдоль р. Сакма-ры было намечено создание государственного природного заповедника «Шайтантау» [1]. В районе Шайтантау в р. Сакмара и её горных притоках отмечается высокое разнообразие ихтиофауны, включая такие виды-индикаторы чистоты воды как ручьевая форель, европейский хариус [2].

В районе г. Кувандыка р. Сакмара принимает слева р. Кураган, в которую впадает р. Блява – в 90е годы признавалась одной из самых грязных рек России. Только разбавление стока р. Блявы водами основного водотока, а также самоочищающаяся способность незарегулированной реки, способство- вали тому, что в своём нижнем течении и при впа- «слабо загрязнённых» водных объектов. дении в р. Урал, р. Сакмара относится к категории

Рис. 1. Обзорная карта бассейна реки Сакмары

Современные водно-экологические проблемы и связанные с ними потенциальные угрозы для бассейна р. Сакмары являются отражением особенностей социально-экономического развития субъектов, расположенных в его пределах. Основная ан- тропогенная нагрузка на экосистему бассейна р. Сакмара связана с сельским хозяйством. В таблице представлены некоторые параметры сельскохозяйственной нагрузки на бассейн р. Сакмары.

Таблица 1. Характеристика сельскохозяйственной нагрузки на бассейн р. Сакмара

|

Посевные площади поливных с/х культур, гектар |

Внесение минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) (за 2010 г.), центнеров |

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий, голов |

Валовое годовое образование азота (фосфора) с отходами животноводства, тонн |

Валовой годовой вынос азота и фосфора в водные объекты с сельскохозяйственных угодий, тонн |

|

|

Азот |

Фосфор |

||||

|

17230 |

55970 |

5302107 |

82 |

7248 |

1279 |

По данным Росстата, 2011 и проекта СКИОВО р. Урал, 2010.

Для водной мелиорации и хозяйственных нужд в бассейне реки построено около 300 прудов и водохранилищ. Объём зарегулированного стока в бассейне водохранилищами объёмом более 1 млн. м3 в Оренбургской области составляет около 11 млн. м3, а в РБ около 77,6 млн. м3. Р. Сакмара, за исключением строительства прудов на притоках, оставалась незарегулированным водотоком до строительства Сакмарского водохранилища в 2005 г. и в 2010 г. Аскаровского на р. Бол. Юшатырь на территории Республики Башкортостан. В ближайшие десять лет планируется увеличение объема существующих и строительство четырех водохранилищ общим объемом 822 млн. м3 на территории бассейна Республики Башкортостан [9].

Регулирование стока и его временная изменчивость являются факторами, которые в маловодные годы в сочетании с увеличением темпов роста во-допотребления могут привести к негативным гидролого-экологическим последствиям в бассейне р. Сакмара. Так динамика емкостных запасов подземных вод в водоносном Q (аллювиальном) горизонте тесно связана с расходами в водотоках, которые они дренируют (рис. 2). В Оренбургской области прирусловые водозаборы имеют большое значение для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения городов Оренбург, Кувандык и Медногорск. В настоящее время из выше названых городов проблемы с водоснабжением имеются в г. Медногорске, так как местные источники пригодны только для технического водоснабжения по качеству воды и отсутствие зон санитарной охраны на питьевых источниках. В связи с этим хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется по водоводу из Сакмар-ского водозабора, расположенного близ г. Кувандык. Наибольшие проблемы с качеством воды питьевой в сельских населённых пунктах в трёх районах Оренбургской области в бассейне р. Сакмары.

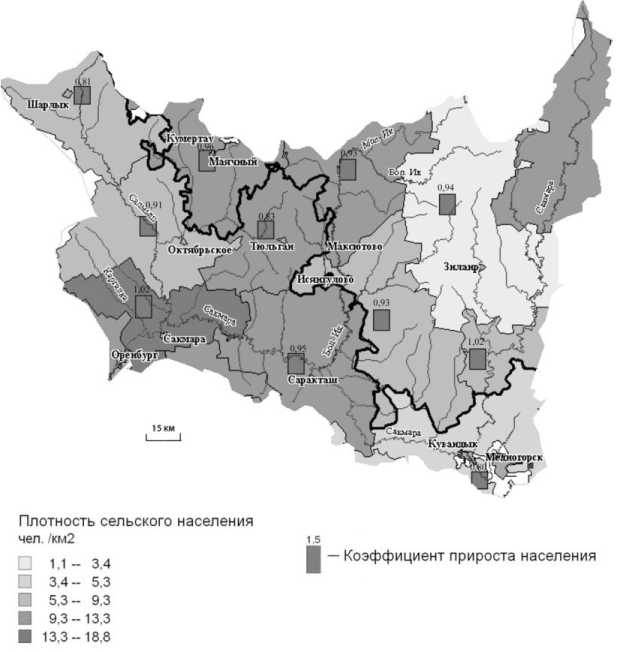

Оренбургская область и Республика Башкортостан относятся к старопромышленным районам Южного Урала, где сформированы горнопромышленные объекты и селитебные территории определяются техногенные риски (рис. 3). В северной части бассейна в пределах РБ основными загрязните- лями является сельское хозяйство и населенные пункты в большинстве из которых отсутствуют системы очистки сточных вод, а также девять крупных полигонов бытовых отходов, общей площадью 137 000 м2. Объем образующего фильтрата составляет 9876 м3 в год [7]. Сток р. Сакмары и большой части её крупных притоков, поступаемый с этой части бассейна, по классификации степени загрязненности поверхностных вод характеризуется как «за- грязненный» и «грязный» [7]. Максимальные концентрации загрязняющих веществ регистрируются по железу, меди и биохимическим компонентам. Повышенное содержание железа и меди может быть естественным, обусловленным гидрохимическими процессами, но нельзя исключать влияние горнодобывающих предприятий, расположенных в верхнем течении реки [8].

Рис. 2. Динамика среднегодовых расходов в р. Сакмара и емкостных запасов подземных вод в водоносном Q(аллювиальном) горизонте [6, 8]

Основными источниками техногенного загрязнения в Оренбургской области являются предприятия цветной металлургии и добывающей промышленности, представленные производствами рафинированной меди и фтористого алюминия. На предприятиях накоплено значительное количество токсичных отходов. Только на Медногорском медно-серном комбинате (производство рафинированной меди) площадь золошлаковых отвалов, расположенных на левом берегу притока второго порядка р. Сакмара составляет около 2,5 км2. Ситуация усугубляется отсутствием эффективных очистных сооружений, а концентрация загрязняющих веществ в фоновом створе превышает ПДК в несколько раз. Так, в 2012 г. в фоновом створе максимальная разовая концентрация по меди составила 810,0 ПДК и цинку 43,0 ПДК, а среднегодовая 232,5 ПДК и 23,8 ПДК соответственно [6]. Высоким концентрациям загрязняющих веществ также способствует маловодность притока.

Следует отметить, что крупные населенные пункты оборудованы очистными сооружениями, но доля нормативно очищенных стоков незначительна из-за износа и несовершенства процесса очистки.

Ситуация по загрязнению отходами производства фтористого алюминия используемого для выплавки алюминия нормализуются в связи с закрытием и реконструкцию основного производства на Южно-Уральском криолитовом заводе (РУСАЛ) в г. Кувандык. Но сохраняется угроза загрязнения от накопленных отходов производства в шламохрани-лищах для грунтовых и поверхностных вод. На базе оставшейся инфраструктуры создается предприятие по производству магниевых соединений с замкнутым циклом производства.

Оценивая в целом современную экологическую ситуацию в бассейне р. Сакмара необходимо отметить:

-

• за последние 20 лет река утратила качества незарегулированной реки;

-

• вследствие сокращения поголовья скота и снижения агрохимической нагрузки уменьшилось загрязнение водотоков бассейна, связанное с сельским хозяйством;

-

• строительство плотин в верхнем течении реки привело к резкому снижению летнего меженного стока;

-

• снижение объёмов производства в Медно-горско-Кувандыкском промузле привело к снижению концентрации меди и цинка, которые, вместе с тем, остаются высокими.

Для оптимизации природопользования в бассейне р. Сакмара необходимо:

-

1. Провести межрегиональные (Оренбургская область и Республика Башкортостан) консультации по ограничению регулирования стока и разработки правил эксплуатации водохранилищ, направленных на поддержание меженного стока;

-

2. Разработать целенаправленные мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ с объектов Медногорского промышленного узла;

-

3. Ввести ограничения на распашку долинных типов местности и вырубку пойменных и водораздельных лесов;

-

4. Учитывая высокую рекреационнотуристическую ценность Сакмары (как сплавной реки) и создание государственного природного заповедника «Шайтантау» разработать специальные ограничения, направленные на улучшение экологической обстановки в её бассейне.

Рис. 3. Демографическая нагрузка в бассейне реки Сакмары

Работа выполнена в рамках проекта РНФ 1417-00320 «Разработка интегральных показателей, необходимых для оптимизации структуры земельного фонда и модернизации природопользования в степных регионах РФ»

Список литературы Современная антропогенная нагрузка в бассейне реки Сакмары и проблемы её ограничения

- Чибилёв А.А. Бассейн Урала: история, география, экология. Екатеринбург: УрО РАН, 2008.

- Чибилёв А.А., Дебело П.В. Рыбы Урало-Каспийского региона. Серия: Природное разнообразие Урало-Каспийского региона. Т. II. Екатеринбург: УрО РАН, 2009.

- Павлейчик В.М., Сивохип Ж.Т. Миграция загрязняющих веществ в условиях регулирования стока (на примере верхнего течения реки Урал)//Изв. Самар. НЦ РАН. 2011. Т. 13. №1(6). С. 16-20.

- Давыдов Л.К. Гидрография СССР: (воды суши)/Л.К. Давыдов. Ч.2: Гидрография районов Выходные данные: Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1955.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб./Росстат. М., 2011.

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2011 году». Оренбург: Правительство Оренбургской области, 2012.

- Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2010 году». Уфа: Мин-во природопользования и экологии Республики Башкортостан, 2011.

- Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2009 году». М.: НИА-Природа, 2010.

- Проект «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Урал (Российская часть)». Екатеринбург: ФГУП РосНИИВХ, 2010.