Современная реализация натурфилософской концепции познания на основе эмпирико-метафизической общей теории систем

Автор: Грибков А.А.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются отношения между философией и наукой, а также возможная роль общей теории систем в формировании поля консолидированных философских и научных знаний. Констатируется, что существующие аргументы относительно несоответствия философии критериям научности указывают лишь на наличие различий философского знания и знаний в рамках частных наук. При этом философия является методологической и парадигмальной основой всех наук. Выдвигается предположение о целесообразности возвращения к натурфилософской концепции познания, согласно которой ядром науки служит философия, а частные науки выступают в качестве инструментов познания отдельных предметных областей. Методологической базой реализации натурфилософской концепции в настоящее время может стать общая теория систем, дополненная онтологической составляющей. Выдвигается представление об общем поле познания, формируемом философией и всеми частными науками. Это поле образуется областями трех видов: метафизического знания, частных наук и областей обобщенных или универсальных знаний, познание которых может осуществляться только средствами общей теории систем. Предлагается расширенная версия общей теории систем - эмпирико-метафизическая общая теория систем, обладающая, по мнению автора, необходимыми возможностями для реализации философского познания. Наряду с эпистемологической, предлагаемая общая теория систем включает в себя онтологическую составляющую (метафизику материального бытия). Познание сложных недетерминированных объектов в рамках эмпирико-метафизической общей теории систем реализуется посредством широкого набора инструментов: коллекций паттернов и примитивов систем, вторичных законов и свойств объектов, эволюционного способа познания и законов эволюционного повышения сложности систем, а также методологии формирования достоверного знания.

Философия, наука, общая теория систем, научность, натуральная философия, метафизика, паттерны, примитивы, вторичные свойства, вторичные законы, эволюция, достоверность знания

Короткий адрес: https://sciup.org/149145338

IDR: 149145338 | УДК: 101 | DOI: 10.24158/fik.2024.2.1

Текст научной статьи Современная реализация натурфилософской концепции познания на основе эмпирико-метафизической общей теории систем

Независимый исследователь, Москва, Зеленоград, Россия, ,

Independent researcher, Moscow, Zelenograd, Russia, ,

Введение . Известное утверждение о том, что философия не является наукой, основывается на понятных и логичных аргументах, связанных с различием методологий построения философского и научного знания, степенью «объективности» получаемых знаний, языком описания знаний и др.

Значимым критерием определения той или иной области знания является его научность. К числу критериев научности знания относят следующие (Губанов и др., 2016): доказательность (логическую обоснованность каждого положения другими, уже доказанными); непротиворечивость (знание не должно содержать взаимоисключающих суждений); эмпирическую подтверждаемость (возможность установления истинности знаний на основе практических наблюдений (верифицируе-мость)) и воспроизводимость (экспериментальную повторяемость знаний); парадигмальность (Кун, 1977: 11) (представление знания согласно определенной модели постановки проблем и их решений); формализацию (использование специального научного языка и понятийно-категориального аппарата). В качестве показателя научности знания (научности теорий) также приводят критерий фальсифицируемости К. Поппера, согласно которому знание (теория) является научным, если существует возможность его экспериментального или иного опровержения (2005: 62–65).

Философское знание не соответствует многим из указанных критериев научности. В частности, в его рамках доказательность никогда не является полной. Это обусловлено невозможностью достоверного представления бытия в теории познания: расхождения между бытием и моделями бытия имеют фундаментальный характер, связанный с несовместимостью обобщенных категорий теории познания с конкретностью бытия. Эмпирическая подтверждаемость философского знания также во многих случаях невозможна вследствие либо обобщенности или семантической неопределенности этого знания, либо, напротив, его метафизического характера, априорности. Парадиг-мальность и формализация философского знания, в отличие от знания, относящегося к ограниченным предметным областям (частным наукам), не требует понятийного и методологического единообразия. Отличительной чертой философского знания, напротив, выступает допустимость различных, часто несовместимых представлений и интерпретаций.

Таким образом, если указанные критерии научности знания – релевантные, то философия не является наукой. Однако разве не мы сами устанавливаем критерии, что считать наукой, а что не считать ею? Нельзя не согласиться, что философия отличается от частных наук (для которых и были сформулированы критерии научности знаний). При этом, если определять науку как деятельность, направленную на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности, то философия, безусловно, является наукой.

В эпоху доминирования идей натуральной философии (философии природы – целостной системы самых общих законов естествознания), продолжавшуюся со времен Сократа и Платона (IV–V вв. до н. э.) до И. Канта (XVIII в.), философия была ядром науки, а прочие (частные) науки – ее инструментами в познании отдельных предметных областей. Возможно, что концептуальная модель познания, реализуемая натуральной философией, была верной (недаром она продержалась более 2 000 лет) и к ней следует вернуться? При этом современная реализация натурфилософской концепции познания должна базироваться на методологической основе, предполагающей использование универсальных инструментов познания, пригодных для исследования мироздания на всех уровнях организации, во всех предметных областях. Универсальным подходом к исследованию объектов в мироздании является системный анализ, а инструментом его практической реализации – общая теория систем. Таким образом, в основу современной реализации натурфилософской концепции познания должна быть положена общая теория систем. При этом в современном виде общая теория систем неспособна выполнять функцию главного инструмента философского познания. Для этого потребуется ее развитие и существенное расширение.

В данной статье рассмотрено отношение между философией и частными науками, а также определены контуры общей теории систем, которая может стать методологической основой философского познания.

Философское познание и частные науки . Для понимания места философии в системе знаний о мире необходимо обозначить предмет и составляющие философии. Предметом философии выступает бытие, но не все его формы и законы, а только всеобщие – те, которые являются общими или универсальными для всех уровней и предметных областей. Предмет философии определяет две его составляющие – онтологию (в рамках некоторых интерпретаций сводимую к метафизике) и теорию познания. Первая составляющая философии относится к бытию, как оно есть независимо от познания, а вторая – к познавательным моделям бытия, методам их построения и отношению моделей бытия к бытию. Методы построения моделей бытия, в том числе определяющие правила построения частных наук, обычно относят к области эпистемологии – философской дисциплине в рамках теории познания, предметом которой служат отношения «объект – знание». Отношения моделей бытия к бытию – предмет исследований гносеологии, являющейся философской дисциплиной в рамках теории познания, изучающей отношения «субъект – объект». Иногда в рамках философии выделяют дополнительные составляющие: аксиологию (теория ценностей, полезности) (Ивин, 2010), праксиологию (учение об эффективности человеческой практической деятельности) (Павлович, 2010), антропологию (учение о природе и сущности человека) (Резник, 2011) и др. По нашему мнению, проблематика этих областей философии может быть отнесена к теории познания – поле познания ограничено бытием и системой знаний о нем.

Общее поле познания, формируемое философией и всеми частными науками, включает в себя области трех видов: области метафизического знания, генерируемого чистым разумом на основе априорных знаний (их происхождение – отдельный вопрос) посредством логики; области частных научных знаний, организованных согласно парадигме, включающей в себя принятую методологию постановки задачи, решения, описания знаний, а также представления об устройстве мира в рамках его некоторой философской интерпретации; области, не охваченные частными науками, междисциплинарные области, области, познание в которых может реализовываться только средствами общей теории систем – на базе обобщенных или универсальных форм и законов, встречающихся на различных уровнях организации, в различных предметных областях. Указанные обобщенные и универсальные формы и законы выступают следствием существования в мироздании изоморфизма форм и законов – явления, констатация которого положена в основу общей теории систем.

Определяющие научную парадигму методологии постановки задачи, решения и описания знаний формируются в рамках теории познания (главным образом эпистемологии). Поэтому области общего поля знаний, относящиеся к частным наукам, не могут рассматриваться как автономные от философии, вне философского дискурса.

В качестве показателя некоторой «ущербности» философии по сравнению с частными науками иногда указывают на достоверность и рациональность научного знания (в рамках частных наук) в отличие от философского. При этом из вида упускается одно значимое обстоятельство: фундаментом любого научного знания является философская интерпретация бытия, выбранная из множества вариантов на основе аргументов, не соответствующих в большинстве случаев критерию научности. В рамках философского дискурса эти аргументы, однако, вынужденно принимаются достаточными, поскольку философия непосредственно имеет дело с познанием бытия, а оно не может быть полностью достоверным в силу фундаментальных расхождений бытия и знаний о нем. Частные науки выстраиваются на площадках, фундаментом которых служит философия. Значит, достоверность научных знаний зависит от достоверности философских знаний. Если философские знания окажутся ошибочными, то рухнут все научные теории, построенные на их основе.

Показательным примером является уязвимость научного знания в области физики, основанного на представлении континуальности материального бытия. Наши исследования показали, что движение материи несовместимо с континуальностью и единственный ответ на вопрос об исчисляемости материального бытия – существование предела делимости материи. (Грибков, 2023б). Это означает, что многие физические представления нуждаются в пересмотре.

Важным фактором, позволяющим повысить достоверность научных знаний независимо от достоверности лежащих в их основе философских представлений, является возможность верификации знаний. Частные науки во многих случаях непосредственно связаны с анализом и обобщением практического опыта, т. е. они гораздо «ближе к земле», чем философия. Это открывает возможность их опытной (экспериментальной) проверки. Положительные результаты такой проверки делают научные знания более достоверными. При этом необходимо уточнить, что абсолютной достоверности опытная проверка все равно не гарантирует ввиду сохраняющейся возможности ложной интерпретации знаний, заложенной изначально при формировании философского фундамента для данной науки или предметной области.

Ранее мы неоднократно использовали термин «философское познание». Что мы под ним подразумеваем? В рамках философии познание мира регламентируется теорией познания, предметом изучения которой является знание: его содержание, организация, формирование, от- ношение к реальности. Однако общее поле познания (целостная картина мира), как мы уже отмечали, включает в себя области метафизического знания, которые не могут быть сформированы посредством теории познания. Для их определения необходима онтология. В результате философское познание может быть определено как познание мира всеми средствами философии – теорией познания и онтологией.

Общая теория систем: предпосылки формирования и проблемы . Познание мира, инструментами которого являются философия и наука, имеет фундаментальные, в некоторых случаях непреодолимые ограничения, связанные с невозможностью построения в рамках теории познания и науки абсолютно достоверных моделей реальности. Эта невозможность обусловлена тем, что реальный мир сформирован безотносительно возможности или удобства его познания. Основой построения системы знаний служит их систематизация посредством обобщенных понятий, описания, предполагающего альтернативность исходов описываемых процессов, состояний и т. д. Между тем в реальном мире нет обобщения, вариативности и многоуровневости в представлении объектов – все конкретно, существует в единственном экземпляре здесь и сейчас. Более того, в реальном мире имеются только количества, любые качества (свойства) – это понятия теории познания.

Ограниченность возможностей познания мира, однако, не является препятствием к существенному расширению сферы знаний и повышению их достоверности. Точное количественное описание бытия – недостижимая цель: модель реальности никогда не будет тождественна самой реальности. Однако качественно адекватное описание, позволяющее понять устройство мира, характер взаимосвязей между его объектами и их свойствами, – цель, которая при определенных условиях может быть достигнута.

Каковы эти условия? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к опыту познавательной деятельности человечества. Основным двигателем науки и познания в целом выступает творчество – процесс интеллектуальной деятельности, в котором решаются задачи, не имеющие готовых решений1. Более того, в процессе творчества по мере расширения знаний задачи могут корректироваться или даже полностью изменяться. По нашему мнению, ядром творчества (и его проявления в виде интуиции) служит использование метода аналогий, подобия или (в наиболее формализованном виде) традуктивных методов мышления. Все эти методы становятся возможными благодаря изоморфизму мироздания – явлению подобия форм и законов на различных уровнях организации мироздания, в различных предметных областях.

Если в процессе познания мы неспособны найти ответы (решения) на основе индукции или дедукции, т. е. методов логики, опирающихся на локализованные знания (частные и общие положения локализованы в пределах одного дискурса), то ответы следует искать исходя из изоморфизма мироздания, т. е. в других областях знаний, на других уровнях организации. Для этого необходим соответствующий инструментарий. В качестве такого инструментария может выступать общая теория систем.

Формирование общих теорий систем связано с именами А.А. Богданова (1989), Л. фон Берта-ланфи (Bertalanffy, 1969), Р. Акоффа (1982), Э. Квейда (1969), Д. Гига (1981), М. Месаровича и Я. Та-хакары (1978), среди советских и российских исследователей – А.И. Уемова (1978), Б.С. Флейшмана (1982), И.В. Блауберга, В.Н. Садовского и Э.Г. Юдина (Блауберг и др., 1969). Современные исследования в области общих теорий систем вылились в разработку общей теории систем Ю.А. Урман-цева (ОТСУ) (1988), системологию (общую теорию систем) А.Е. Кононюка (2014), общую теорию систем Э.Г. Винограя (1993), теорию общих систем В.В. Лещенко (2004) и др. Несмотря на бесспорный интерес, который вызывают общие теории систем, созданные указанными авторами, они не стали эффективным инструментом познания, вследствие чего интерес к таким теориям последние десятилетия снижается и явно не соответствует их потенциальным возможностям.

Причиной неуспеха существующих общих теорий систем является отсутствие в них онтологической основы. Мы констатируем существование в мироздании изоморфизма и используем его для познания мира. Но почему существует изоморфизм, какова его внутренняя логика? Ответив на эти вопросы, мы сможем поднять общую теорию систем на более высокий уровень, из эмпирической теории (с чем смирялись основоположники общей теории систем, например А.А. Богданов) она станет полноценной философской теорией.

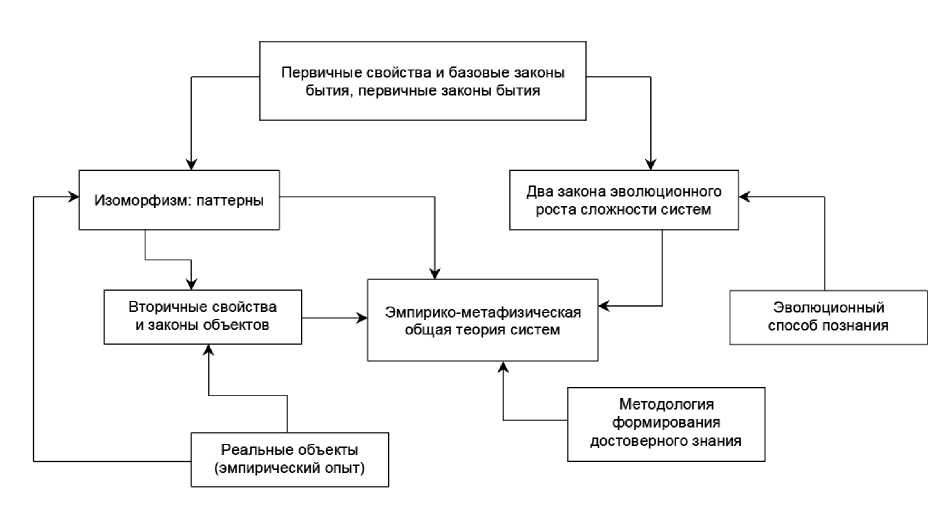

Эмпирико-метафизическая общая теория систем . В настоящее время автор данной статьи работает над общей теорией систем, включающей в себя онтологическую составляющую. Это эмпирико-метафизическая общая теория систем (Грибков, 2023д), онтологическая часть в рамках которой называется метафизикой материального бытия. В полном соответствии с названием эмпирико-метафизическая общая теория систем опирается на два основных источника знаний (рисунок 1): эмпирический опыт и априорные знания (формализуемые в рамках метафизики материального бытия).

Рисунок 1 – Логика построения эмпирико-метафизической общей теории систем

Figure 1 – The Logic of Building an Empirical-Metaphysical General Theory of Systems

Отправной точкой метафизики материального бытия является определение первичных свойств бытия и констатация бытия как совокупности материи и пустоты. Исследования показывают (Грибков, 2023в), что у материи пять первичных свойств: протяженность в трех геометрических измерениях, телесная непроницаемость, инертность, движение и исчисляемость (дискретность). У пустоты только одно первичное свойство – протяженность (вместимость) в трех геометрических измерениях.

Основываясь исключительно на указанных пяти первичных свойствах бытия (и логически следующих из них базовых законов бытия, представляющих собой их интерпретацию на языке законов), можно чистым разумом сконструировать простейшие материальные структуры, формирующие поля притяжения и отталкивания, упругость, квантовые свойства и т. д. (Грибков, 2023в). По мере выстраивания эволюции простейших материальных структур формулируются первичные законы бытия, констатирующие наблюдаемые взаимосвязи между этими структурами. К числу таких законов относятся закон избыточной реакции надсистем, закон движения-положения материи и др. Ввиду существования в мироздании изморфизма форм и законов логика построения простейших материальных структур и первичных законов может быть в дальнейшем применена для более сложных структур и законов.

Важнейшим следствием первичных свойств и базовых законов бытия, делающим возможным создание общих теорий систем, является существование изоморфизмов, реализацией которых выступают паттерны (Грибков, 2023а). Наряду с первичными свойствами и базовыми законами бытия для формирования комплектной и репрезентативной коллекции паттернов существования систем также задействуется эмпирический опыт, получаемый из познания реальных объектов.

Необходимой составляющей эмпирико-метафизической общей теории систем также являются вторичные свойства и законы объектов, которые используются как инструмент для описания поведения познаваемых объектов на основе обобщенных зависимостей, генезис которых не детерминируется. Формирование комплектной и репрезентативной коллекции вторичных законов и свойств объектов осуществляется на базе анализа реальных объектов (в первую очередь их классификации, удовлетворяющей требованию онтологичности), а также коллекции известных паттернов существования систем.

Центральной задачей познания мироздания, в том числе в рамках общей теории систем, является определение правильного способа познания, позволяющего формировать представления о мироздании, приближающиеся к достоверным. Таким способом познания выступает эволюционный способ познания (Грибков, 2022), воспроизводящий последовательность поэтапной эволюции реального мира. Теоретической основой эволюционного способа познания служат два закона эволюционного возрастания сложности систем: закон поэтапного повышения сложности систем и закон локального убывания энтропии в системах с высокой энтропией.

Заключительной стадией познания является обеспечение достоверности полученных знаний. Методология формирования достоверного знания опирается на комплекс правил определения знаний и методы выявления дефектов найденного знания. Для оценки достоверности знаний нами сформулированы правила непротиворечивости, онтологичности, связности, изоморфизма и комплектности (Грибков, 2023г). В основе методов выявления дефектов знания лежит определение неполной адекватности знаний или их некорректности. Указанные правила определения знаний и методы выявления дефектов не могут быть полностью детерминированы: они представляют собой аккумулированный опыт оценки достоверности знаний, коррелирующий со всеми ключевыми составляющими общей теории систем (первичными свойствами, базовыми законами, паттернами, вторичными свойствами и законами и т. д.).

Выводы . Резюмируя собранные в данной статье размышления, можно сформулировать следующие ключевые выводы.

-

1. Философское знание не соответствует критериям научности, применяемым к знаниям в области частных наук. При этом, если определять науку как деятельность, направленную на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности, то философия, безусловно, является наукой.

-

2. Представляется целесообразным возвращение к натурфилософской концепции познания, согласно которой ядром науки служит философия, а частные науки выступают в качестве инструментов познания отдельных предметных областей. Методологической основой реализации натурфилософской концепции в настоящее время может стать общая теория систем.

-

3. Существующие версии общей теории систем, разработанные до настоящего времени, не обеспечивают необходимой эффективности познания. Причиной их неуспеха является эмпирический характер, отсутствие в них онтологической составляющей, в рамках которой дается объяснение генезиса изоморфизма и логики его построения.

-

4. В настоящее время автор данной статьи работает над эмпирико-метафизической общей теорией систем, включающей онтологическую составляющую – метафизику материального бытия. Познание сложных недетерминированных объектов в рамках эмпирико-метафизической общей теории систем реализуется посредством широкого набора инструментов: коллекций паттернов и примитивов систем, вторичных законов и свойств объектов, эволюционного способа познания и законов эволюционного возрастания сложности систем, а также методологии формирования достоверного знания.

Список литературы Современная реализация натурфилософской концепции познания на основе эмпирико-метафизической общей теории систем

- Акофф Р. Искусство решения проблем. М., 1982. 224 с.

- Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системные исследования и общая теория систем // Исследования по общей теории систем: сб. переводов / общ. ред. и вступ. ст. В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина. М., 1969. С. 7–29.

- Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука: в 2 кн. М., 1989.

- Винограй Э.Г. Основы общей теории систем. Кемерово, 1993. 339 с.

- Гиг Д. Прикладная общая теория систем: в 2 кн. М., 1981.

- Грибков А.А. Паттерны и примитивы эмпирико-метафизической общей теории систем // Общество: философия, история, культура. 2023а. № 5. С. 15–22. https://doi.org/10.24158/fik.2023.5.1.

- Грибков А.А. Предел делимости материи: доказательства существования и свойства // Общество: философия, история, культура. 2023б. № 3. С. 32–38. https://doi.org/10.24158/fik.2023.3.3.

- Грибков А.А. Простейшие материальные структуры – следствия первичных свойств бытия // Общество: философия, история, культура. 2023в. № 6. С. 23–29. https://doi.org/10.24158/fik.2023.6.2.

- Грибков А.А. Формирование достоверного знания: нахождение знаний и выявление дефектов // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2023г. № 3. С. 74–90. https://doi.org/10.35231/18186653_2023_3_74.

- Грибков А.А. Эмпирико-метафизический подход к построению общей теории систем // Общество: философия, история, культура. 2023д. № 4. С. 14–21. https://doi.org/10.24158/fik.2023.4.1.

- Грибков А.А. Обоснование и формализация эволюционного способа познания // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер.: Познание. 2022. № 12. С. 94–99. https://doi.org/10.37882/2500-3682.2022.12.08.

- Губанов Н.И., Губанов Н.Н., Третьяков Н.Г. Критерии некоторых аспектов научного знания // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Сер.: Педагогика. Психология. Философия. 2016. № 1 (01). С. 25–35.

- Ивин А.А. Современная аксиология: некоторые актуальные проблемы // Философский журнал. 2010. № 1 (4). C. 66–78.

- Квейд Э. Анализ сложных систем. М., 1969. 520 с.

- Кононюк А.Е. Системология. Общая теория систем: в 4 кн. Кн 1. Киев, 2014. 564 с.

- Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. 300 с.

- Лещенко В.В. Теория общих систем и информационная модель мировоззрения общества // Системный подход в современной науке / под ред. И.К. Лисеева, В.Н. Садовского. М., 2004. С. 309–325.

- Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы. М., 1978. 312 с.

- Павлович А.А. Праксиология наук и их праксеологические возможности // Вестник Пермского государственного технического университета. Культура, история, философия, право. 2010. № 2. С. 71–85.

- Поппер К. Логика научного исследования. М., 2005. 447 с.

- Резник Ю.М. Общая антропология: к определению границ предметной области // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2011. № 3-1. С. 162–170.

- Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. 272 с.

- Урманцев Ю.А. Общая теория систем: состояние, приложения и перспективы развития // Система, симметрия, гармония: сб. / под ред. В.С. Тюхтина, Ю.А. Урманцева. М., 1988. С. 38–124.

- Флейшман Б.С. Основы системологии. М., 1982. 368 с.

- Bertalanffy L. General system theory. Foundations, development, applications. N. Y., 1969. 289 p.