Современная социально-демографическая характеристика корейцев Сибири

Автор: Ким Е.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена оценке социально-демографической ситуации в корейском сообществе Сибири начала XXI в. Рассматривается динамика численности корейского населения в сибирском макрорегионе на протяжении XX в. на фоне общего роста численности корейцев в России. Несмотря на то, что изначально корейские мигранты в России были представлены сельским населением, к 1970-м гг. они трансформировались в преимущественно городское этническое сообщество. В Сибири корейцы проживают главным образом в городах, т.к. основной причиной миграции было стремление к получению высшего образования в сибирских вузах. Это обусловило сравнительно высокое социальное положение корейцев в Сибири.

Корейцы сибири, демография, этносоциальная характеристика, диаспора, миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/14522144

IDR: 14522144 | УДК: 314.7.044

Текст научной статьи Современная социально-демографическая характеристика корейцев Сибири

Сибирь никогда не была местом компактного проживания корейцев в России, в отличие от Дальнего Востока и Средней Азии. Однако стремительное формирование и демографическая устойчивость корейского сообщества в Сибири позволяет изучать его миграционный потенциал.

На фоне неуклонного роста численности корейцев в Российской империи, СССР и России на протяжении 150 лет лишь со второй половины 1950-х гг. можно говорить о формировании корейского сообщества в Сибири.

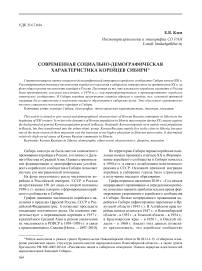

График динамики численности корейского населения в пределах Царской России, СССР и Российской Федерации (рис. 1) позволяет проследить тенденцию постоянного роста. Он косвенно свидетельствует о перемещении корейцев в 1937 г. в республики Средней Азии и резком увеличении их численности в РСФСР в 1939–1959 гг. в связи с присоединением о. Сахалин [Итоги…, 1897–2010].

На территорию Сибири первые корейские поселенцы начали проникать в начале XX в. Формирование корейского сообщества в Сибири началось в 1950-е гг. в связи с ослаблением политического режима в СССР. Основной причиной миграции корейцев в сибирские города было стремление к получению высшего образования.

Графа переписи населения 2010 г. «Год начала непрерывного проживания» в определенном регионе позволяет выявить приблизительное время формирования укорененного корейского сообщества в Сибири. Начало непрерывного проживания корейцев в Сибири зафиксировано переписью в Иркутской области (1943 г.). В Алтайском крае корейцы начали селиться в 1947 г., в Новосибирской области – в 1952 г., в Томской области – в 1954 г., в Красноярском крае – в 1956 г., в Омской области – в 1960 г. Анализ этих данных позволяет предположить, что корейское сообщество

Рис. 1. Динамика численности корейцев в России в 1887–2010 гг., тыс. чел. (по итогам переписей населения России 1897–2010 гг.).

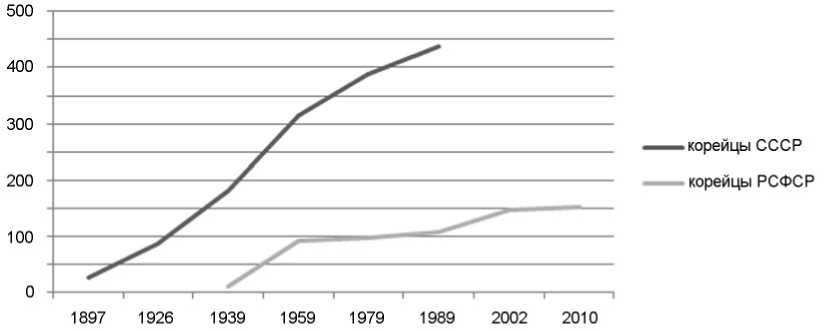

в Сибири очень подвижно. Для него характерны частые, множественные передвижения внутри страны. На фоне роста численности корейцев в Сибири небольшое количество респондентов, назвавших 1950–1970 гг. началом непрерывного проживания, говорит о постоянной динамике и замещении корейского населения в регионе [Краткая социально-демографическая характеристика…, 1991]. Постоянный миграционный поток корейцев из других регионов России и ближнего зарубежья компенсирует их отток из Сибири (рис. 2).

В Сибири корейцы проживают преимущественно в городах. К примеру, по состоянию на 2010 г. 93 % корейцев Новосибирской области живут в городах. 85 % из общего числа корейцев области – жители г. Новосибирска [Национальный состав…, 2012, с. 11]. При этом большинство опрошенных являются мигрантами из сельской местности и малых городов. Следует заметить, что урбанизация корейцев – общероссийская тенденция.

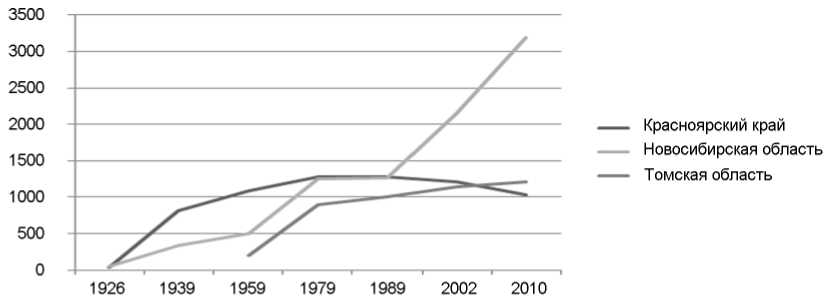

Таким образом, начиная с 1950-х гг. корейцы постепенно трансформируются из сельских жителей в горожан (рис. 3). К 1970 г. они становятся преимущественно городской этнической группой России, что обуславливает смену основных этносоциальных характеристик сообщества. С увеличением доли городского населения повысился уровень образования, социальный статус, изменилась сфера деятельности и проч.

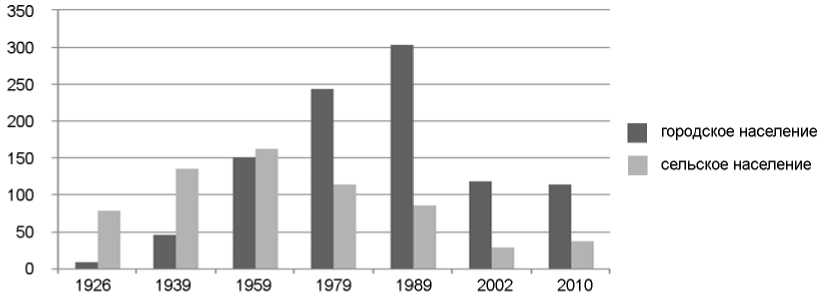

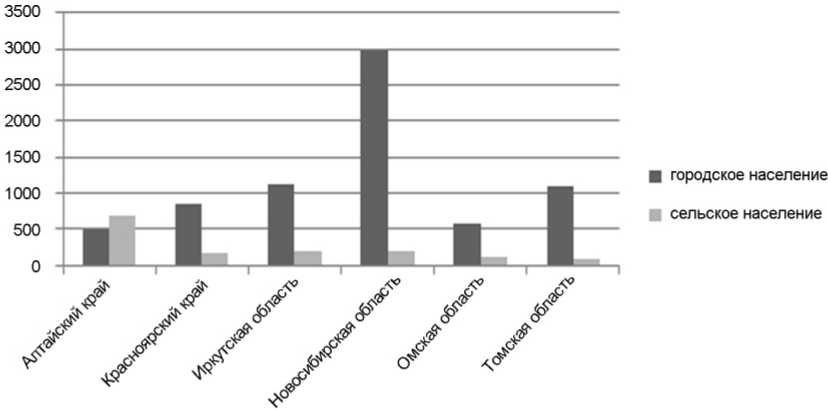

Согласно переписи 2010 г., по типу населения во всех рассматриваемых регионах Сибири, за исключением Алтайского края, среди корейцев преобладает городское население (рис. 4).

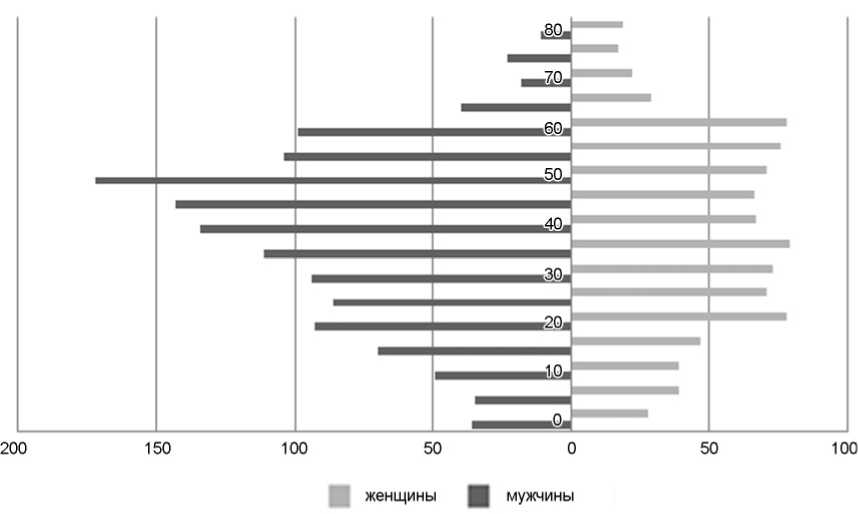

При анализе половозрастной пирамиды корейцев Сибири очевиден дисбаланс числа мужчин и женщин трудоспособного возраста. Вероятно, это свидетельствует о присутствии в регионе трудовых мигрантов из КНДР, занятых в основном в строительстве. Половозрастная пирамида корейцев по состоянию на 2010 г. (рис. 5) соответствует регрессивному (стареющему) типу [Баталина, Волков, 1985, с. 66]. Российский демограф Д.Д. Богоявленский также выделяет корейцев России в группу с заметным уровнем старости, где доля пожилых людей (старше 60 лет) приблизительно 18 % [Богоявленский, 2013].

Рис. 2. Динамика численности корейцев в некоторых субъектах СФО в 1926–2010 гг., чел. (по итогам переписей населения России 1897–2010 гг.).

Рис. 3. Соотношение городских и сельских жителей среди корейцев России в 1926–2010 гг., тыс. чел. (по итогам переписей населения России 1926–2010 гг.).

Рис. 4. Распределение корейцев в некоторых субъектах СФО по типу населения на 2010 г., чел. (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.).

На старение корейского населения России и Сибири влияет снижение рождаемости. Согласно данным Всероссийской переписи 2010 г., у большинства корейцев Сибири по 1–2 ребенка либо нет детей. Гораздо реже в корейских семьях 3–4 ребенка, в единичных случаях – более 4 детей.

В большинстве случаев корейцы приезжали в крупные города Сибири для получения высшего образования. Одной из наименее оспоримых характеристик корейцев Сибири является высокий образовательный уровень.

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. количество корейцев, имеющих высшее образование, составило 24 % от общей численности корейцев России. Для сравнения: у русских аналогичный показатель находится на уровне 20 %, у евреев (самой образованной этнической группы России) – 60 %. Однако в Сибири процент образованных корейцев в среднем 362

выше общероссийского показателя. Например, в Томской области 37 % корейцев имеют высшее образование.

По данным полевых исследований, в городах Новосибирск, Томск, Барнаул, Красноярск, Омск и Иркутск в 2006–2014 гг. основными сферами деятельности корейцев являются наука и образование (24 %), бизнес и предпринимательство (18 %), медицина (11 %), сфера услуг (11 %), финансы (9 %) и строительство (7 %).

Корейцы широко представлены во властной, научной и бизнес-элите Сибири. Они есть в законодательных собраниях практически всех рассматриваемых регионов, что иллюстрирует высокий уровень интеграции корейцев в принимающее сибирское общество. Можно сделать вывод, что адаптационные процессы первых корейских поселенцев с успехом перешли на уровень интеграции в принимающем обществе.

Рис. 5. Половозрастная пирамида корейцев СФО на 2010 г., чел. (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.).

Таким образом, формирование корейского сообщества в Сибири произошло под влиянием активных миграционных процессов второй половины XX в. Можно проследить связь миграционной активности с социальной мобильностью корейцев. Переезд в крупные города Сибири с целью повышения образования послужил платформой для повышения социального статуса корейского сообщества в целом. В Сибири современное корейское сообщество преимущественно представлено городским населением с высоким уровнем образования. Присутствие корейцев во властных структурах региона свидетельствует об их глубокой интеграции в российское и сибирское общество.

Список литературы Современная социально-демографическая характеристика корейцев Сибири

- Баталина Т. С., Волков А.Г. Возрастная пирамида//Демографический энциклопедический словарь. -М.: Сов. энциклопедия, 1985. -С. 65-67.

- Богоявленский Д.Д. Перепись 2010: этнический срез/: Фонд исторической перспективы. 2013. -Режим доступа: http://www. perspektivy.info/rus/demo/perepis_2010_etnicheskij_ srez_2013-04-28.htm

- Итоги Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г./: Институт демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». -Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1926 г.

- Итоги Всесоюзной переписи населения 1939 г./: Институт демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». -Режим доступа: http://demoscope. ru/weekly/ssp/census.php?cy=1

- Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.: СССР: сводный том. -М.: Госстатиздат, 1962. -284 с.

- Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года: статистический сборник. -М.: Госстатиздат, 1989. -Т. 4: Национальный состав населения СССР, ч. 1: Распределение населения СССР, союзных республик и автономных республик, краев, областей и автономных округов по национальности и языку, кн. 2. -478 с.

- Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г./: Институт демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». -Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=1

- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г./: Институт демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». -Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=1

- Краткая социально-демографическая характеристика населения РСФСР: по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. -М.: Госстатиздат, 1991. -Ч. 1: Численность населения, пол, возраст, национальности, состояние в браке, уровень образования. -209 с.

- Национальный состав населения Новосибирской области (итоги Всероссийской переписи населения 2010 г.). -Новосибирск: Территор. орган Фед. службы гос. статистики по Новосиб. обл., 2012. -99 с.