Современная тактика лечения пациентов со сквозными ранениями глаза (клинические случаи)

Автор: Борисов A.B., Плотникова Е.Е., Горюнова И.Ю., Ванин И.А., Мартынова Д.П., Шляпникова О.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Офтальмология

Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны случаи сквозных ранений с двойным (входным и выходным) прободением глазного яблока. Подробно описаны уточняющие локализацию инородных тел методики рентгеновского исследования, хирургический метод лечения таких пациентов и результаты лечения. Авторами сделан вывод о том, что скорое обращение пациентов, своевременно выполненная хирургическая обработка с применением витрео-ретинальной хирургии позволяет сохранить глазное яблоко и получить хорошие функциональные результаты.

Витреальная полость, глазное яблоко, инородное тело, ранение, травма

Короткий адрес: https://sciup.org/149142954

IDR: 149142954 | УДК: 617.715-001.4-001.5-089”312”(045)

Текст научной статьи Современная тактика лечения пациентов со сквозными ранениями глаза (клинические случаи)

-

1Введение. В структуре проникающих ранений глазного яблока пациенты с локализацией осколка в заднем полюсе составляют около 40% [1-4]. При прободных ранениях у 47% больных наблюдаются инфекционные осложнения, из них у 27% развиваются эндофтальмит или панофтальмит, а в 8-10% случаев лечение заканчивается энуклеацией или эвисцерацией [5, 6]. Проникающие ранения в 80-85% случаев сопровождаются внедрением магнитных инородных тел в различные отделы глазного яблока [7, 8]. Внедрение внутриглазных инородных тел является серьезной проблемой для врача-офтальмолога из-за их специфических клинических проявлений, разнообразия патологических изменений, тяжести осложнений и специфики диагностического обследования и лечения.

При достаточной прозрачности оптических сред инородное тело может быть обнаружено с помощью биомикроскопии в передней камере, хрусталике, стекловидном теле или на глазном дне. Тактика оперативных вмешательств зависит от степени внедрения инородного тела в оболочки глазного яблока. Вопрос об удалении инородного тела решается индивидуально после установления хода раневого канала, размеров и локализации инородного тела [9]. Своевременно выполненная хирургическая обработка позволяет сохранить глазное яблоко и зрительные функции. Первичная хирургическая обработка входного отверстия, как правило, не представляет большой сложности и проводится стандартно, в ранние сроки. Внедрение витреоретинальной хирургии и использование обогащенной тромбоцитарной массы

Corresponding author — Darya P. Martynova

Тел.: +7 (908) 5429508

с последующей газовоздушной тампонадой витре-альной полости позволяют получить высокий функциональный результат и добиться восстановления нормальной анатомии глазного яблока [10].

Для обнаружения инородного тела применяются рентгенография и ультразвуковое исследование. Для выявления инородного тела широко используется методика рентгенлокализации Комберга — Балтина, позволяющая определить меридиан, глубину залегания инородного тела и отношение его расположения к оболочкам глаза [11–13].

В том случае, когда осколок находится в заднем полюсе глазного яблока, при диасклеральном удалении более востребована индивидуальная рентгенло-кализация по А. Н. Герасимову. В месте предполагаемой проекции осколка на склеру в ее поверхностные слои вкалывают иглу-индикатор и после получения повторных снимков определяют положение осколка относительно кончика данной иглы. Это позволяет произвести разрез непосредственно над инородным телом и извлечь его с минимальной травматизацией внутренних структур глаза.

В некоторых случаях для выбора тактики оперативного вмешательства применяют методику, определяющую степень внедрения инородного тела в оболочки. Способ разработан В. Комбергом и А. И Горбанем и усовершенствован профессором А. Н. Герасимовым в 1977 г., подробности которого описаны в изданной в 1989 г. монографии «Расчеты локализации внутриглазного инородного тела».

По степени внедрения осколки подразделяются на четыре степени:

3-я степень — осколок в глубоких слоях склеры; 4-я степень — осколок на выходе.

Для такой технологии расчетов необходимо точное определение передне-заднего размера глаза с помощью УЗ-исследования. Суть методики состоит в сочетании реального контура глаза с рентгенологическими данными расстояния от оси и глубины залегания осколка [14].

Цель настоящей работы — представить тактику ведения больных с двойными прободными ранениями в офтальмологической практике и проанализировать эффективность применения современных методов диагностики и хирургического лечения.

Исследование проводилось на кафедре глазных болезней Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского КГБ г. Саратова. С 2019 по 2021 г. в Университетской клинической больнице № 2 (Клинике глазных болезней) (УКБ №2) были прооперированы 76 пациентов с инородным телом в полости глаза. У 22 пациентов инородное тело было расположено в оболочках глазного яблока в заднем полюсе. Из 22 пациентов при использовании уточняющей методики А. Н. Герасимова у 9 человек были выявлены 1–2-я степени внедрения инородного тела. Данные осколки удалялись трансвитреально с предварительной лазер-коагуляцией тканей глазного дна. Дополнительная эндолазеркоагуляция ложа инородного тела потребовалась 5 больным. В 11 случаях были диагностированы 3–4-я степени внедрения. У этой группы пациентов производилось диасклеральное удаление инородного тела с индивидуальной рентгенлокали-зацией и последующей криопексией места залегания осколка. Представленные нами клинические случаи демонстрируют современный подход к ведéнию больных с двойными прободными ранениями глазного яблока. На использование материалов из историй болезни от пациентов приведенных далее клинических случаев получено письменное информированное согласие.

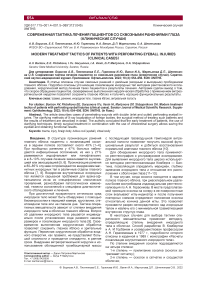

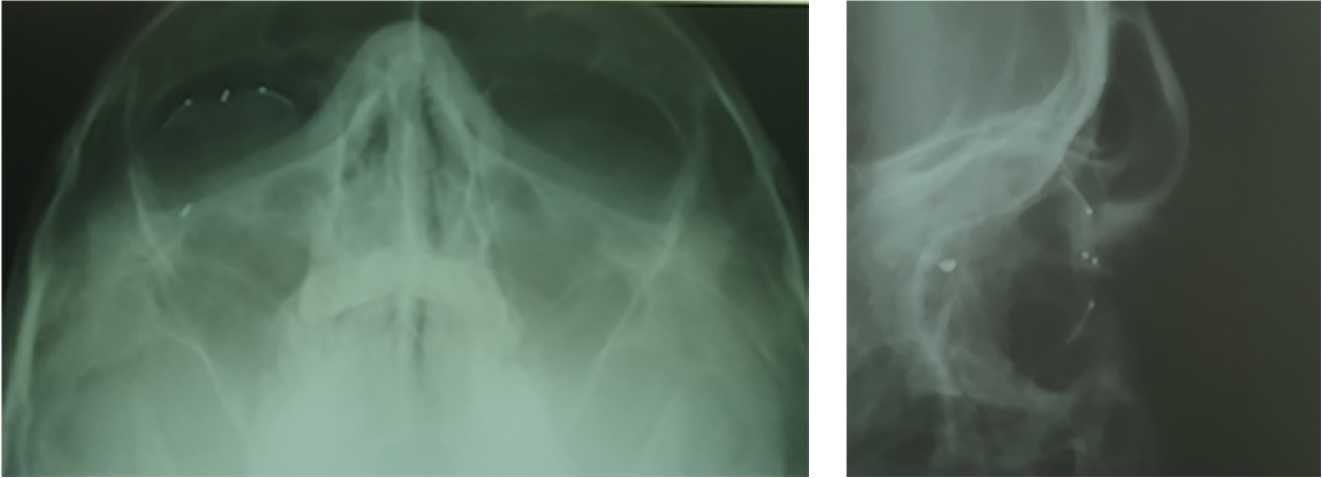

Клинический случай 1. Пациент К. 19 лет обратился в УКБ № 2 с жалобами на резкую боль, снижение остроты зрения левого глаза. Из анамнеза известно, что несколько часов назад работал с металлом, ударяя по металлу молотком. Почувствовал резкую боль и снижение остроты зрения. Объективно: максимальная корригированная острота зрения левого глаза (МКОЗ OS) равна 1.0, внутриглазное давление (ВГД) этого глаза составило 7 мм рт. ст. На обзорной рентгенограмме обнаружено инородное тело. При индивидуальной рентгенлокализации выявлено, что инородное тело размером 1×1,5 мм расположено в орбите за глазным яблоком (рисунок). Пациент госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом: «Двойное прободное (сквозное) ранение склеральной локализации левого глаза, частичный гемофтальм». В условиях операционной микрохирургически под наркозом произведена первичная хирургическая обработка входного отверстия по меридиану 10 ч, в 5 мм от лимба. Выполнена субтотальная витрэктомия. Обнаружено выходное отверстие размером 1,5 мм в заднем полюсе. Края раны адаптированы. Проведена эндолазерная коагуляция вокруг выходного отверстия. Для закрытия ретинального и хориоидального разрывов использована обогащенная тромбоцитарная масса, что блокировало дефект. Далее произведена газовая тампонада. Инородное тело, располагающееся пристеночно за глазом, удалено из орбиты с помощью магнита. Пациенту назначена противовоспалительная, антибактериальная терапия, профилактика столбняка. Через 30 дней МКОЗ OS — 1,0, ВГД OS — 17 мм рт. ст. Спустя год наблюдения клиническая картина остается стабильной.

Клинический случай 2. Пациентка Х. 39 лет обратилась в УКБ № 2 с жалобами на резкую боль, резкое снижение остроты зрения. Из анамнеза известно, что она работала вечером в огороде и наткнулась глазом на металлическую проволоку, почувствовала резкую боль и снижение остроты зрения. Объективно: МКОЗ OS — 1/^ proectio lucis certae , ВГД — 6 мм рт. ст. Госпитализирована в травматологическое отделение с диагнозом: «Двойное прободное ранение склеральной локализации, частичный гемофтальм, отслойка сетчатки левого глаза». В условиях операционной под микроскопом под общей анестезией произведена первичная хирургическая обработка входного отверстия, произведена витрэктомия 25G. В ходе операции обнаружено склеральное отверстие 3,5×4 мм в заднем полюсе. Для закрытия ретинального и хориоидального разрывов использована обогащенная тромбоцитарная масса, что блокировало дефект. Введены перфторуглероды с последующей силиконовой тампонадой. Произведена герметизация разрыва, наложено 7 узловых швов . Пациенту

а б

Рентгенограммы орбиты пациента К. 19 лет с протезом Комберга — Балтина: а — аксиальная проекция, б — боковая проекция.

Согласно расчету рентгенлокализации металлическое инородное тело находится за глазом

назначена противовоспалительная, антибактериальная терапия, профилактика столбняка. Через 2 мес. (после выведения силикона и дополнительной транспупиллярной лазеркоагуляции тканей глазного дна) МКОЗ OS — 0,1 sph (+) 1,0D=0,6, ВГД OS — 15 мм рт. ст. Спустя 11 мес. наблюдения клиническая картина остается стабильной.

Обсуждение. Известно, что выбор тактики хирургического лечения является правильным, когда он патогенетически обоснован. Выбор техники зависит от локализации и глубины залегания инородного тела. В результате хирургического лечения у больных, представленных в данных клинических наблюдениях, отмечалось восстановление прозрачности оптических сред, достижение анатомического прилегания сетчатки, улучшение анатомического и функционального состояния органа зрения. Необходимо отметить то, что обогащенная тромбоцитами плазма в сочетании с витреоретинальной хирургией крайне перспективны для использования в офтальмотравматологии [10]. Эффективность применения обогащенной тромбоцитами плазмы подтверждена в хирургии макулярного отверстия сетчатки [15]. Участие обогащенной тромбоцитами плазмы в процессах репарации склеры, хориоидеи и сетчатки представляет большой интерес и требует дальнейшего исследования.

Заключение. Использование современных методов диагностики позволило выбрать наименее травматичный метод удаления инородного тела из оболочек глазного яблока. Представленные случаи дают основание рассматривать методику операций с применением витреоретинальных технологий с использованием обогащенной тромбоцитарной массы как современный способ получения высокого результата с максимальным сохранением функций глаза.

Список литературы Современная тактика лечения пациентов со сквозными ранениями глаза (клинические случаи)

- Batman C, Cekic O, Totan Y, et al. Combined phacoemulsification, vitrectomy, foreign-body extraction, and intraocular lens implantation. J Cataract Refract Surg. 2000; 26 (2): 254–9.

- Chiquet C, Gain P, Zech JC, et al. Facteurs de risque de decollement de retine apres extraction de corps etrangers intraoculaires. Can J Ophthalmol. 2002; 37 (3): 168–76.

- Jonas JB, Knorr HL, Budde WM. Prognostic factors in ocular injuries caused by intraocular or retrobulbar foreign bodies. Ophthalmology. 2000; 107 (5): 823–8.

- Gundorova RA, Neroev VV, Kashnikov VV. Penetrating injuries of the eyeball with the introduction of foreign bodies. In: Eye injuries. Moscow: GEOTAR-Media, 2014: p. 62–124. (In Russ.) Гундурова Р. А., Нероев В. В., Кашников В. В. Проникающие ранения глазного яблока с внедрением инородных тел. В кн.: Травмы глаза. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014: с. 62–124.

- Tulina VM, Kulikov VS. “Giant” intraocular foreign bodies. In: Combat damage to the organ of vision: Proceedings of the anniversary scientific and practical conference. St. Petersburg: VMA, 2003: р. 95–6. (In Russ.) Тулина В. М, Куликов В. С. «Гигантские» внутриглазные инородные тела. В кн.: Боевые повреждения органа зрения: материалы юбилейной науч.‑практ. конференции. СПб.: ВМА, 2003: с. 95–6.

- Savar A, Andreoli MT, Kloek CE, Andreoli CM. Enucleation for open globe injury. Am J Ophthalmol. 2009; 47 (4): 595–600.

- Malaev AA. Transvitreal removal of intraocular foreign bodies. Moscow, 1990: 20 р. (In Russ.) Малаев А. А. Трансвитреальное удаление внутриглазных инородных тел. М., 1990: 20 с.

- Boyko EV, Churashov SV. Surgical tactics and technical features of removal of intraocular foreign bodies. St. Petersburg: VMedA, 2005; 29 р. (In Russ.) Бойко Э. В., Чурашов С. В. Хирургическая тактика и технические особенности удаления внутриглазных инородных тел. СПб.: ВМедА, 2005; 29 с.

- Dal GA, Tulina VM, Abramova IA. Partcularities of diagnosis and surgical treatment tactics in perforating eye injuries. Ophthalmology Journal. 2012; (3): 2012; 5 (3): 11–5. (In Russ.) Даль Г. А., Тулина В. М., Абрамова И. А. Особенности диагностики и тактики хирургического лечения сквозных ранений глазного яблока. Офтальмологические ведомости. 2012; 5 (3): 11–5.

- Arsyutov DG. Use of platelet rich plasma, including autologous conditioned plasma, in the surgery of perforating eye injuries. Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020; 16 (1): 207–10. (In Russ.) Арсютов Д. Г. Использование обогащенной тромбоцитами плазмы, в том числе аутологичной кондиционированной плазмы, при сквозных ранениях глаза. Саратовский научно-медицинский журнал. 2020; 16 (1): 207–10.

- Polyak BL. Surgical treatment of penetrating and through eye wounds, as well as the destruction of the eyeball. In: Experience of Soviet medicine in the Great Patriotic war 1941–1945. Moscow: Medgiz, 1951: Vol. 7, р. 102–16. (In Russ.) Поляк Б. Л. Хирургическая обработка при проникающих и сквозных ранениях глаза, а также при разрушениях глазного яблока. В кн.: Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М.: Медгиз, 1951: Т. 7, с. 102–16.

- Polyak BL. Military field ophthalmology (Combat injuries to the organ of vision). Leningrad: VMedA; 1953; 305 р. (In Russ.) Поляк Б. Л. Военно-полевая офтальмология (боевые повреждения органа зрения). Л.: ВМедА; 1953: 305 с.

- Baltin MM. To the question about removing the intraocular fragments. Vestnik oftalmologii. 1944; 23 (5): 20–6. (In Russ.) Балтин М. М. К вопросу об извлечении внутриглазных осколков. Вестник офтальмологии. 1944; 23 (5): 20–6.

- Gerasimov AN. Calculations of localization of intraocular foreign body. Saratov: Saratov University Press, 1989; 54 р. (In Russ.) Герасимов А. Н. Расчеты локализации внутриглазного инородного тела. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989; 54 с.

- Zaharov VD, Shkvorchenko DO, Krupina EA, et al. Surgical treatment of regmatogenous retinal detachment complicated by macular hole, with the use of platelet rich plasma and local staining of the internal limiting membrane. Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018; 14 (4): 867–70. (In Russ.) Захаров В. Д., Шкворченко Д. О., Крупина Е. А. и др. Хирургическое лечение регматогенной отслойки сетчатки, осложненной макулярным разрывом, с применением богатой тромбоцитами плазмы крови и локальным окрашиванием внутренней пограничной мембраны. Саратовский научно-медицинский журнал. 2018; 14 (4): 867–70.