Современная тектоническая активность Александровского грабена (Нижнее Поволжье) по данным повторного нивелирования

Автор: Солодовников Денис Анатольевич, Хаванская Наталья Михайловна, Вишняков Николай Владимирович, Шинкаренко Станислав Сергеевич

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 4 т.7, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются результаты оценки современной тектонической подвижности широко известной в Нижнем Поволжье тектонической структуры - Александровского грабена. Указанный грабен является одним из наиболее ярко выраженных проявлений разрывной тектоники на Русской равнине. Подобно другим дислокациям, он заложен на контакте двух крупных тектонических элементов Восточно-Европейской платформы - Пачелмско-Саратовского авлакогена и Прикаспийской синеклизы. В период проектирования Волгоградской ГЭС (1950-е годы) системы разломов Нижнего Поволжья подробно исследовались на предмет наличия современных движений. В тот период была констатирована пассивность разломов. В середине 2000-х годов авторами выявлены геоморфологические признаки активных современных тектонических движений в районе Александровского грабена. В 2009 году там была заложена реперная геодезическая сеть для долговременного мониторинга и определения темпов тектонических движений и проведено первичное нивелирование и высотная увязка реперов. Глубина и способ закладки реперов исключают влияние сезонных почвенных процессов на высотное положение пунктов геодезической основы. Повторное нивелирование было проведено в 2016-2017 гг. Результаты двойного нивелирного хода соответствуют III классу. Результаты нивелирования позволяют оценить среднюю скорость вертикального смещения в 0,6-1,1 мм/год. Такие скорости практически предельны для платформенных участков земной коры. На разных участках грабена выявлены как восходящие, так и нисходящие движения. Полученные результаты указывают на наличие сложных и разнонаправленных современных движений на ограниченном участке Александровского грабена.

Современные тектонические движения, александровский грабен, нижнее поволжье, геодезические методы

Короткий адрес: https://sciup.org/149131436

IDR: 149131436 | УДК: 911.9 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2017.4.9

Текст научной статьи Современная тектоническая активность Александровского грабена (Нижнее Поволжье) по данным повторного нивелирования

DOI:

На протяжении последних десятилетий существенно изменились общие взгляды на природу внутриплатформенных деформаций, источники тектонических сил, механизмы деформаций земной коры и другие принципиальные проблемы тектоники и геодинамики платформ [11, 17, 19]. Принципиально важным является вопрос о закономерностях локализации зон избыточных напряжений и повышенной дис-лоцированности платформенных массивов, о выделении и спецификации зон повышенной гео-динамической активности [11, 20]. Детальное изучение современной подвижности локальных структур – необходимое условие для понимания процессов глобальной тектоники, в частности, для реконструкции кайнозойского поля напряжений востока Русской плиты и Урала и понимания процессов неотектоники этой области [6]. Кроме того, изучение современных тектонических движений имеет и практическое значение – геоэкологическое, в частности, связанное с оценкой рисков природно-техногенных катастроф [3, 18] , а также связанное с поиском полезных ископаемых [16].

Нижнее Поволжье – одна из интереснейших в плане геотектоники областей. В общем структурном плане юго-восток Русской платформы является наиболее сложно дислоцированной ее частью (за исключением окраин платформы) [5]. Здесь различаются как крупные тектонические образования – антеклизы и синеклизы, так и осложняющие их более мелкие структурные формы и тектонические элементы – мелкие сбросы, грабены, соляные купола [2].

В Нижнем Поволжье Русская платформа представлена двумя надпорядковыми структурами – Воронежской антеклизой и Прикаспийской синеклизой, разделенными между собой южной ветвью Пачелмско-Са-ратовского авлакогена. Обе структуры имеют очень древний возраст заложения. На северо-западной окраине Прикаспийской синеклизы значительное развитие имеют осадочные образования верхнепротерозойского возраста. Вообще, весь осадочный комплекс характеризуется здесь исключительной полнотой и мощностью, что позволяет считать При- каспийскую впадину структурой древнего заложения [8].

Новейший этап тектонического развития протекал в Нижнем Поволжье достаточно интенсивно. Суммарная амплитуда тектонических движений за неоген-четвертичное время достигает 1100 м. Это исключает возможность рассматривать древнюю Русскую платформу в качестве малоподвижного, а тем более стабильно тектонического элемента [15]. Для Саратовско-Волгоградского правобережья характерно наличие множества локальных тектонических структур линейного северо-западного простирания, имеющих амплитуды порядка 200–300 м. Их формирование предположительно связано с погружением западной части Прикаспийской низменности [10]. Активные неотектонические движения предопределили образование вдоль линии Волгоградских разломов молодых дизъюнктивных дислокаций – сбросов амплитудой около 200 м. Частью этой системы разрывных нарушений является и хорошо изученный Большой Волгоградский сброс, проходящий непосредственно под сооружениями плотины Волгоградской ГЭС [7].

Рассматриваемый нами Александровский грабен тоже является частью этой системы нарушений. Он расположен в Дубовс-ком районе Волгоградской области, в окрестностях станицы Суводской (в прошлом – Александровской). Грабен открыт и описан А.П. Павловым в конце XIX века, хорошо выражен в рельефе, сбрасыватели грабена доступны наблюдению в хорошо обнаженных разрезах [1, 14]. В период проектирования ГЭС все известные сбросы Нижнего Поволжья тщательно изучались на предмет современной активности, ведь, как было указано выше, один из сбросов проходит под сооружениями Волгоградской ГЭС. Особенно детально изучался Александровский грабен, как наиболее хорошо выраженная в рельефе и геологических разрезах структура. Исследователи констатировали пассивность грабена в послехвалынское время [4, 9].

Материалы и методы исследований. В 2000-х годах в ходе полевых исследований береговой зоны Волгоградского водохранилища нами выявлены геоморфологические признаки современных восходящих тектоничес- ких движений [12]. Предположительно, активизация грабена связана с наполнением чаши Волгоградского водохранилища. Осенью 2009 года в районе грабена заложено 3 поперечных профиля, пересекающих грабен в целом и отдельные сбрасыватели. Глубина и способ закладки реперов исключают влияние сезонных почвенных процессов на высотное положение пунктов геодезической основы.

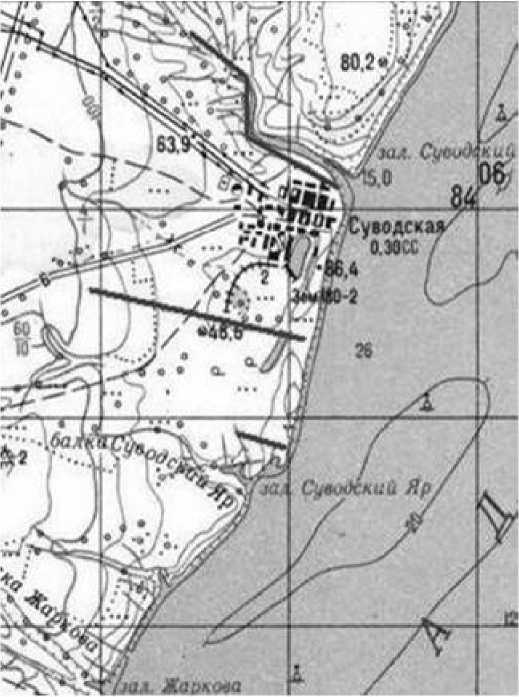

В 2016–2017 гг., наряду с продолжением изучения геоморфологических признаков тектонических движений [13], проведена повторная нивелировка по трем поперечным створам в южной части грабена (см. рис. 1) и выполнена увязка групп реперов этого створа методами маршрутного нивелирования III класса (в соответствии с «Инструкцией маршрутного нивелирования I, II, III и IV классов») с использованием оптических нивелиров Sokkia 410. Для первого года работ выбран самый южный из профилей, заложенный непосредственно над обнажением, вскрывающим линию восточного сброса грабена (см. рис. 2). Это наиболее показательный участок района работ, на котором отлично видна связь рельефа и геологической структуры. Так же очевидна и связь заложенных реперов с элементами геологической структуры.

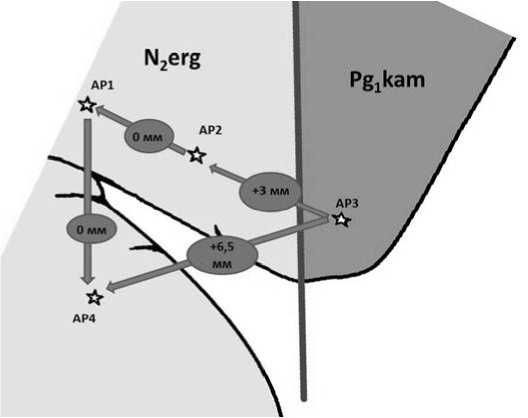

Результаты и обсуждение. Результаты двойного нивелирного хода соответствуют III классу. Длина секции составляет 0,35 км. При предельно допустимой погрешности нивелирного хода 8,3 мм ( ∆ h = 10 √ L), величина фактической ошибки составила – 2,2 мм. На рисунке 3 отражены результаты повторного нивелирования. Главным результатом работ стало установление факта современных движений по линии сброса. За прошедшие с момента закладки полигона и первичной нивелировки 7 лет эти движения проявились и достоверно диагностируются стандартными геодезическими методами. На приведенной схеме показана разница превышений между грунтовыми реперами полигона в 2009 и 2016 гг. Между реперами, находящимися в однородных условиях (западнее линии сброса) разница в превышениях не зафиксирована. Но при сравнении превышений по нивелирным ходам, непосредственно пересекающим линию сброса (напомним, что ее положение здесь можно установить визуально с точностью до 2–3 м)

Рис. 1. Схема расположения профилей повторного нивелирования (отмечены жирными черными линиями) в районе Александровского грабена

Рис. 2. Повторное нивелирование профиля на южном окончании Александровского грабена, октябрь 2017 г.

Рис. 3. Результаты повторного нивелирования профиля на южном окончании Александровского грабена:

Pg1sar – палеогеновая система, камышинские слои; N2erg – неогеновая система, ергенинская свита;

АР1, АР2, АР3, АР4 – грунтовые репера; вертикальной линией показано положение восточного сброса Александровского грабена, стрелками – направления проложения нивелирных ходов

отчетливо видна разница показаний. Полученные данные говорят о поднятии участка, находящегося западнее линии сброса (то есть, собственно зоны грабена). В случае с группой реперов АР3 → АР4 разница составила 6,5 мм. Это дает скорость вертикального смещения поверхности почти 1 мм в год. По общепринятым представлениям, это предельная для платформенных участков скорость, такая подвижность на платформах наблюдается только в ядрах самых активных солянокупольных структур, например, Баскунчакской. Движения четко локализованы и ограничены зоной грабена. Интересно, что в этой зоне движения сменили знак (погружение, создавшее грабен, сменилось подъемом).

В октябре 2017 г. проведено повторное нивелирование всех трех профилей. Работы на южном профиле (профиль № 1) не установили достоверных отличий от результатов, полученных годом ранее, в 2016 г. Самый северный из трех профилей (№ 3) показал недостоверные различия с нивелировкой 2009 г. в пределах погрешности измерений.

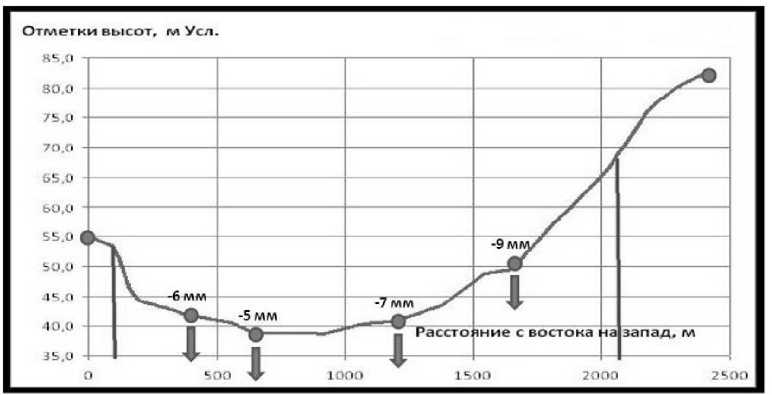

Наиболее интересные результаты получены при повторном нивелировании профиля № 2 (рис. 4). Профилируемая часть поперечного створа закреплена в узловых точках группами грунтовых реперов, каждая из которых включает по два репера: основной (потайной) и контрольный (открытый). Глубина и способ закладки реперов исключают влияние сезонных почвенных процессов на высотное положение пунктов геодезической основы. Всего установлено шесть групп реперов, которые приурочены к следующим элементам поперечного створа:

Группа № 1: участок территории к востоку от восточного сброса грабена; северный склон гребня «Южный Царь»; репер № 10 – основной; репер № 11 – контрольный.

Группа № 2: участок территории, примыкающий к восточному сбросу грабена с западной стороны (западный берег пруда), в 0,38 км к западу от группы № 1; репер № 20 – основной; репер № 21 – контрольный.

Группа № 3: восточная часть центральной котловины грабена (восточная окраина старого сада станицы Суводской), в 0,53 км к западу от группы № 2; репер № 30 – основной; репер № 31 – контрольный.

Группа № 4: средняя продольная ось грабена (центральная часть старого сада станицы Суводской), в 0,29 км к западу от группы № 3; репер № 40 – основной; репер № 41 – контрольный.

Группа № 5: западная часть центральной котловины в зоне западного сброса грабена (западная окраина старого сада станицы Суводской), в 0,44 км к западу от группы № 4; репер № 50 – основной; репер № 51 – контрольный.

Рис. 4. Направление и величина вертикальных смещений контрольных групп реперов профиля № 2:

Вертикальные линии – положение сбрасывателей грабена

Группа № 6: западный гребень тектонической долины (склон гребня к западу от западного сброса грабена), в 0,54 км к западу от группы № 5; репер № 60 – основной; репер № 61 – контрольный.

Методические особенности нивелирования: прямой и обратный ход в исполнении двух бригад нивелировщиков; определение длин линий по дальномеру с постоянным базовым углом; предельная величина неравенства плеч – 5,0 м; предельная погрешность нивелирования на маршруте ∆ h, мм = 20 √ L, где L, км – длина секции или маршрута нивелирования. Фактическая невязка двойного хода составила 30,0 мм при допустимой невязке 43,6 мм. Результаты двойного нивелирного хода соответствуют III классу.

Заключение. По всем контрольным группам реперов, находящихся в зоне грабена отмечено достоверное нисходящее вертикальное смещение. Величина его колеблется от 5 до 9 мм за 8 лет, прошедшие с момента закладки и первичной увязки пунктов геодезической основы. Это дает среднюю скорость вертикального смещения 0,6–1,1 мм/год, скорость движения возрастает, в целом, с востока на запад (рис. 4). Эта величина сопоставима с вертикальными смещениями ряда реперов профиля № 1, но имеет противоположный знак – на профиле № 1 реперные группы, находящиеся в зоне грабена испытывают восходящее движение. Полученные результаты указывают на наличие сложных и разнонап- равленных современных движений на ограниченном участке Александровского грабена (профили № 1 и 2 находятся на расстоянии всего 1,8 км друг от друга). Севернее темпы современных движений снижаются, так как они выражены геоморфологически, но не выявляются достоверно геодезическими методами. Здесь геоморфологические признаки говорят о восходящих современных движениях.

Список литературы Современная тектоническая активность Александровского грабена (Нижнее Поволжье) по данным повторного нивелирования

- Брылев, В. А. Уникальные дизъюнктивные структуры на Юго-востоке Русской равнины и их геоморфологическая выраженность / В. А. Брылев // Теория и методы современной геоморфологии: Материалы XXXV Пленума Геоморфологической комиссии РАН. - Симферополь, 2016. - С. 17-19.

- Габриэлян, А. Г. Тектоническое районирование Волгоградской области / А. Г. Габриэлян, Е. А. Граблин, Л. Н. Розанов, Ю. А. Салов // Материалы по тектонике Нижнего Поволжья. - Л., 1962. - С. 38-48.

- Гарецкий, Р. Г. Эколого-тектонофизическая среда Беларуси / Р. Г. Гарецкий, Г. И. Каратаев. - Минск: Беларуская навука, 2015. - 175 с.

- Горелов, С. К. К вопросу о новейшей тектонической активности Александровского грабена / С. К. Горелов, З. П. Губонина // Вопросы палеогеографии и геоморфологии бассейнов Волги и Урала. - М., 1962. - С. 135-143.

- Копп, М. Л. Мобилистическая тектоника платформ Юго-Восточной Европы / М. Л. Копп. - М.: Наука, 2004. - 340 с.