Современная территориальная и социально-демографическая специфика вахтовой трудовой миграции в России

Автор: Короленко А.В., Калачикова О.Н.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 3 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Неравномерность пространственного развития России проявляется не только в неоднородности расселения жителей, но и в трансформации социально-экономической сферы, в том числе в сжатии локальных рынков труда, что неминуемо отражается на миграционной мобильности населения. Одним из распространенных видов миграции становится возвратная краткосрочная трудовая миграция населения (отходничество), в частности вахтовая миграция. С учетом социально-экономических и социокультурных контрастов городской и сельской местности важным представляется понимание различий как в масштабах вахтовой трудовой миграции, так и в портрете самих мигрантов. Цель исследования заключалась в оценке региональных различии во вкладе сельского и городского населения в вахтовую трудовую миграцию, выявлении социально-демографических особенностей сельских и городских вахтовых трудовых мигрантов. Информационную базу составили данные Всероссийской переписи населения 2020 года и Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 года. Подтверждено, что сельское население больше вовлечено в вахтовую трудовую миграцию. Несмотря на то, что городские и сельские вахтовики в основном осуществляют долговременные миграции, среди первых заметно выше доля долгосрочных отъездов, тогда как среди вторых чаще встречаются краткосрочные поездки. Установлено, что большинство горожан уезжает на заработки в другие регионы, тогда как каждый третий вахтовый мигрант из сельской местности выезжает на работу в пределах своего субъекта. Показано, что регионы России заметно дифференцированы как по доле городских и сельских жителей в общем числе вахтовых трудовых мигрантов, так и по соотношению вклада горожан и селян в общую, краткосрочную и долгосрочную вахтовую трудовую миграцию, а также во внутрирегиональную и межрегиональную вахту. В социальнодемографическом портрете вахтовых трудовых мигрантов были подтверждены типичные черты и выявлены сельско-городские различия.

Отходничество, вахтовая трудовая миграция, сельско-городские различия, социально-демографический портрет

Короткий адрес: https://sciup.org/147243906

IDR: 147243906 | УДК: 314.727 | DOI: 10.15838/esc.2024.3.93.12

Текст научной статьи Современная территориальная и социально-демографическая специфика вахтовой трудовой миграции в России

Одним из проявлений пространственных трансформаций России, выражающихся в сжатии социально-экономического пространства, его поляризации и неоднородности расселения жителей по территории страны, становится отходничество – возвратная краткосрочная трудовая миграция. Усиление поляризации городов и сельской местности приводит к повышению интенсивности трудовой мобильности населения, а невозможность заработка в месте проживания и блокирование вертикальной мобильности населения способствуют ее перерастанию в мобильность горизонтальную (пространственную)1. Исследования муниципальных районов Нечерноземья доказали широкую распространённость вахтовой миграции среди сельского трудоспособного населения. В зависимости от особенностей географического положения и социально-экономической ситуации такие перемещения затрагивают от

% до % трудоспособного населения (Аверкиева, 2013, с. 110). Ключевым фактором вахтовой трудовой миграции из сельской местности становятся массовое банкротство и ликвидация сельскохозяйственных предприятий, что особенно актуально для регионов с низким агроклиматическим потенциалом в Нечерноземной зоне Европейской части России (Фокин, 2016, с. 85). Распространенность вахты в малых городах заметно выше, чем в более крупных и крупнейших, которые сами являются акцепторами трудовой миграции. Основными причинами вахтовой трудовой миграции из малых городов становятся низкая заработная плата в своем городе, отсутствие работы, увольнение и желание изменить посредством миграции свою жизнь2. Общей чертой отхода из сельской и городской местности с целью заработка признаётся его вынужденный характер во многом за счёт потребности прокормить семью в условиях сжатия местных рынков труда или несоответствия наличных рабочих мест навыкам и потребностям населения (Аверкиева, 2016, с. 26).

В связи со сказанным важно определить социально-демографический портрет вахтовых трудовых мигрантов, а именно в чём заключается половозрастная, брачно-семейная, образовательная, профессиональная и доходная специфика этой группы. Ввиду выраженных социально-экономических и социокультурных различий в городской и сельской местности изучение портрета таких мигрантов целесообразно проводить в отношении горожан и селян.

Несмотря на внимание ученых к тематике временной (возвратной) трудовой миграции и отходничества в последние десятилетия, необходимо углублённое изучение отдельных видов, в том числе вахтовой трудовой миграции. Цель нашего исследования заключается в оценке региональных различий во вкладе сельского и городского населения в вахтовую трудовую миграцию, выявлении социально-демографических особенностей сельских и городских вахтовых трудовых мигрантов.

Первой гипотезой исследования стало предположение о различиях в степени вовлечённости сельского и городского населения в вахтовую трудовую миграцию, в том числе разной периодичности (кратковременную и долговременную) и направленности (внутрирегиональную и межрегиональную). Кроме того, предполагается, что регионы России заметно дифференцированы по вкладу селян и горожан в вахтовую трудовую миграцию. Согласно второй гипотезе, существуют выраженные различия в социально-демографическом портрете вахтовиков-селян и горожан, обусловленные социально-экономической и социокультурной спецификой сельских и городских территорий и уклада жизни населения.

Теоретико-методологические аспекты исследования

Исследовательский интерес к возвратной мобильности населения возник во второй половине XX века. Его обусловили рост интенсивности и разнообразия таких потоков на различных территориальных уровнях (от международного до локального), усиление роли временной миграции в повседневной жизни и все более ощутимое влияние на расселение и хозяйство (Махрова и др., 2022). Масштабы и поселенческие особенности возвратной трудовой миграции в первую очередь стали изучаться в экономической географии, в частности в рамках концепций мобильного перехода (Zelinsky, 1971) и «новой мобильности» (Sheller, Urry, 2006), контрурбанизации (Halfacree, 2012), дифференциальной урбанизации и эволюции расселения (Fielding, 1989; Зайончковская, 1991; Нефёдова и др., 2015), центр-периферийной концепции пространственного развития (Swiaczny et al., 2009; Мкртчян, Флоринская, 2016).

Явление дореволюционного отходничества (массового отхода крестьян в города) активно изучалось советскими историками С.Л. Буркиным (Буркин, 1978), Б.В. Тихоновым (Тихонов, 1978), П.Г. Рындзюнским (Рындзюнский, 1983). Затем данная тематика на некоторое время выпала из поля зрения учёных. С середины 1980-х гг. исследования отходничества возобновились. Анализировалось новое явление выездного «шабашничества» (неофициальных сезонных работ за пределами региона постоянного проживания), получившее широкое распространение в 1960-е–1980-е гг. (Валетов, 2008). В начале 1990-х гг. в связи с усилением интенсивности внутренней возвратной трудовой миграции на фоне серьёзных социально-экономических потрясений в России появились первые работы, посвящённые современному, или новому, отходничеству (Шабанова, 1992). В 2000-е гг. оно изучалось российскими экономистами, географами и социологами (Плюснин и др., 2013; Нефёдова, 2015a; Нефёдова, 2015b; Лексин, 2021 и др.)

Во втором десятилетии 2000-х гг. благодаря публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года и выборочных обследований рабочей силы (с 2011 года) появилась возможность оценить распространённость возвратной трудовой миграции населения. Однако, как отмечает Е.В. Антонов, если данные выборочных обследований, репрезентативные на уровне субъектов РФ, представлены в генерализованном виде и не позволяют изучать региональную дифференциацию трудовой мобильности, проводить анализ на уровне муниципальных образований и поселений, то такую возможность предоставила перепись (Антонов, 2016, с. 55). В этот период появились работы, посвящённые не только общестрановым масштабам, но и географическим, поселенческим особенностям отходничества (Нефёдова, 2015b; Флоринская и др., 2015; Аверкиева и др., 2016; Антонов, 2016). По данным исследований, главным «центром притяжения» внутренних трудовых мигрантов (в т. ч. отходников) является столичный регион (Москва и Московская область), «донорами» для которого часто становятся субъекты Центрального федерального округа и Приволжья. Для нефтегазовых регионов Урала (Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО) «донорами» выступают субъекты Приволжья, Сибири и другие уральские регионы (Флоринская и др., 2015, с. 34–35). Вопрос отходничества из сельской местности и его роли в обеспечении занятости сельского населения изучался К.В. Аверкиевой (Аверкиева, 2016), отход населения из городской местности, в частности из малых и средних городов, подробно рассматривался Т.Г. Рощиной, Ю.Ф. Флоринской и Н.В. Мкртчяном3 (Рощина, 2007; Мкртчян, Флоринская, 2019).

В работах Ю.Ф. Флоринской и соавторов на данных выборочных обследований рабочей силы изучены социально-демографические характеристики временных трудовых мигрантов (Флоринская и др., 2015). В ряде исследований для выявления портрета современного отходника, в том числе вахтовика, привлекались социологические методы (Плюснин и др., 2013; Жидкевич, 2016; Туракаев, Баймурзина, 2022). По их результатам вахтовиком чаще всего является мужчина среднего возраста (30–49 лет), житель сельской местности, трудящийся на рабочей должности на предприятии газовонефтяной промышленности или строительства, состоящий в браке и имеющий детей (Туракаев,

Баймурзина, 2022; Касаткина и др., 2023). Оценки уровня образования вахтовых работников разнятся: в одних случаях среди данной категории преобладают люди с начальным или средним специальным образованием (Жидке-вич, 2016; Туракаев, Баймурзина, 2022), в других же – с высшим или незаконченным высшим (Касаткина и др., 2023).

Однако представляется важным рассмотрение социально-демографического портрета вахтовика в поселенческом разрезе, поскольку тип населённого пункта (сельский или городской) признаётся базовым географическим фактором трудовой мобильности населения наряду с пространственным положением муниципалитета относительно ближайшего регионального центра и напряженностью на локальном рынке труда (Аверкиева и др., 2016, с. 175). Поэтому в рамках нашего исследования внимание будет сосредоточено на различиях городских и сельских вахтовых мигрантов.

Мы придерживаемся подхода, согласно которому вахтовая трудовая миграция наряду с маятниковой, сезонной и челночной является разновидностью нового отходничества , представляющего собой возвратную краткосрочную (на срок менее 12 месяцев) трудовую миграцию (Соколова, Калачикова, 2023). При этом вахтовая миграция, как и маятниковая, относится к регулярной форме отходничества. Регулярность обеспечивается определенным трудовым графиком и предполагает систематические отрезки времени для возвращения к постоянному месту жительства мигранта (Соколова, Калачикова, 2023). Таким образом, под вахтовой трудовой миграцией в данной работе понимается возвратная краткосрочная регулярная трудовая миграция . Отличие маятниковой и вахтовой трудовой миграции прежде всего заключается в частоте и длительности перемещений. Если первая подразумевает более частые (ежедневные или с периодичностью несколько раз в неделю) и менее длительные поездки, то вторая – более редкие и с б о льшей длительностью. Отдельно стоит обозначить, что в ходе работы как синонимы использовались понятия «отходничество», «новое отходничество» и «отход», а также «вахтовые трудовые мигранты», «вахтовые работники» и «вахтовики».

Материалы и методы

К сожалению, в России не ведётся всеобщий статистический учёт вахтовых трудовых мигрантов, хотя органами статистики собирается информация о численности таких работников на предприятиях. Из-за отсутствия статданных о численности вахтовых трудовых мигрантов в стране и регионах исследователям приходится обращаться к альтернативным и зачастую косвенным источникам информации – данным социологических опросов, выборочных обследований и переписей населения. В представленном исследовании источником информации о распространённости вахтовых трудовых миграций в регионах России выступили данные Всероссийской переписи населения – 2020 (ВПН-2020) . За вахтовых трудовых мигрантов условно принимались лица, выезжающие на работу за пределы своего населённого пункта с периодичностью несколько раз в месяц или один раз в месяц и реже, что позволяет отделить их от маятниковых мигрантов, выезжающих на заработки ежедневно или несколько раз в неделю (Соколова, Калачикова, 2023, с. 314). При этом под кратковременными вахтовыми миграциями понимался выезд на заработки с периодичностью несколько раз в месяц, а под долговременными – с периодичностью один раз в месяц и реже. Такой подход соответствует авторским критериям вахтовой трудовой миграции: возвратность, краткосрочность и регулярность.

Несмотря на ограничения данных ВПН-2020 (среди лиц, выезжающих на заработки с периодичностью несколько раз в месяц и реже, могут быть маятниковые и челночные мигранты, сезонно занятые вне места проживания, а также их переходные формы; нет возможности определить регионы, принимающие вахтовых мигрантов, возраст мигрантов, уровень образования и профессию), их преимуществом выступает возможность оценить общестрановые масштабы вахтовой трудовой миграции, её региональные особенности и направления, а также выявить поселенческую специфику (Короленко, 2023, с. 196).

Для анализа распространённости вахтовой трудовой миграции среди городского и сельского населения вычислялась доля вахтовиков в общей численности занятых, работающих за предела- ми своего населённого пункта и отметивших периодичность таких поездок. Для определения вклада горожан и селян в вахтовую трудовую миграцию вычислялся их удельный вес в общем числе вахтовых трудовых мигрантов. Для выявления сельско-городских различий в региональных масштабах вахтовой трудовой миграции сначала осуществлялись группировки субъектов РФ по доле городского и сельского населения в общем числе вахтовых мигрантов, по соотношению вклада городского и сельского населения в общую, краткосрочную и долгосрочную, внутрирегиональную и межрегиональную вахтовую трудовую миграцию; затем строилась матрица соотношения типов регионов РФ по вкладу городского и сельского населения в вахтовую трудовую миграцию разной периодичности и направленности. Для визуализации результатов использовались таблично-графические методы.

Источником данных о социально-демографических характеристиках городских и сельских вахтовых трудовых мигрантов выступили результаты Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением, осуществленного в 2019 году . Индивидуальная анкета обследования содержала вопрос о графике работы4, одним из вариантов ответа на которой была «работа вахтовым методом». Респонденты, выбравшие данный вариант ответа, причислялись к вахтовым трудовым мигрантам. Несмотря на косвенность подхода к выделению исследуемой категории мигрантов (по вопросу о графике работы), он вполне согласуется с определением вахтовой трудовой миграции, поскольку, согласно Трудовому кодексу РФ, вахтовый метод подразумевает работу вне места проживания (когда не может быть обеспечено ежедневное возвращение к месту жительства), с ограниченными сроками пребывания (не более 1–3 месяцев), чередованием периодов труда и отдыха (в соответствии с графиком работы)5, что обеспечивает возвратность, краткосрочность и регулярность таких поездок.

Число вахтовых мигрантов в общей выборке составило 497 человек, или 1,3% среди работающих информантов, что соответствует данным ВПН-2020 – 2% занятого населения России (Короленко, 2023, с. 197). Анкета также содержала вопросы о поле и возрасте респондентов, регионе проживания, типе территории и населённого пункта, семейном положении и составе домохозяйства, уровне образования, особенностях занятости, уровне доходов, которые позволяют изучить социально-демографический портрет сельского и городского вахтового работника. К недостаткам данной информационной базы стоит отнести ограниченность размера выборки, не позволяющую углублять анализ (например, в разрезе регионов РФ); давность сроков проведения обследования; преобладание городских жителей над сельскими среди вахтовых работников (304 человека против 194), что расходится с результатами других исследований и во многом объясняется особенностями выборки (нерепрезентативна по типу поселения работников с вахтовым режимом труда). Тем не менее возможность изучения портрета вахтового мигранта на поселенческом уровне благодаря наличию сведений о типе населённого пункта проживания «перевешивает» методологические ограничения данных переписи.

Основные результаты

Сельская и городская вахтовая трудовая миграция: различия и региональная специфика

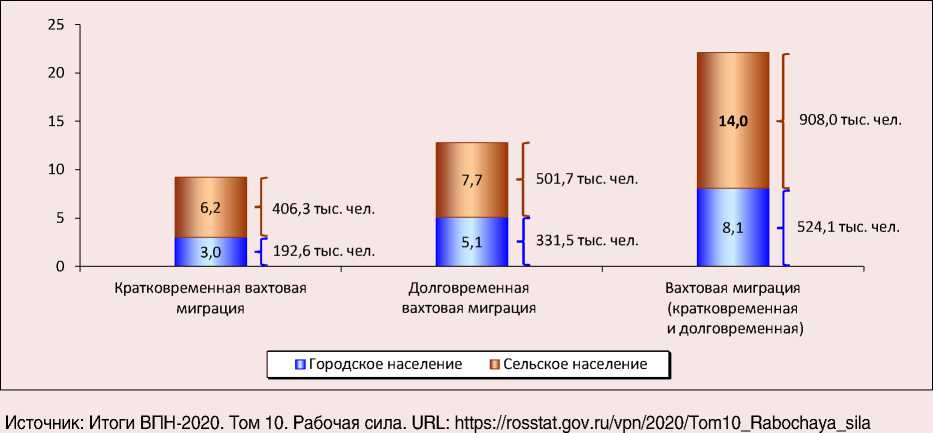

Вахтовые трудовые мигранты составляют 22% в общем числе занятого населения, работающего за пределами своего населённого пункта, из них 14% сельских и 8% городских жителей (рис. 1) . Среди вахтовых мигрантов больше распространены долговременные выезды (13% в общем числе занятого населения, выезжающего на заработки, из них 8% – сельские жители и 5% – городские). Доля кратковременных вахтовых мигрантов составляет 9%, из них 6% – сельские жители и 3% – городские.

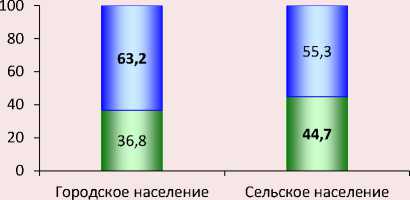

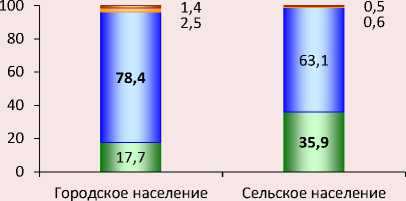

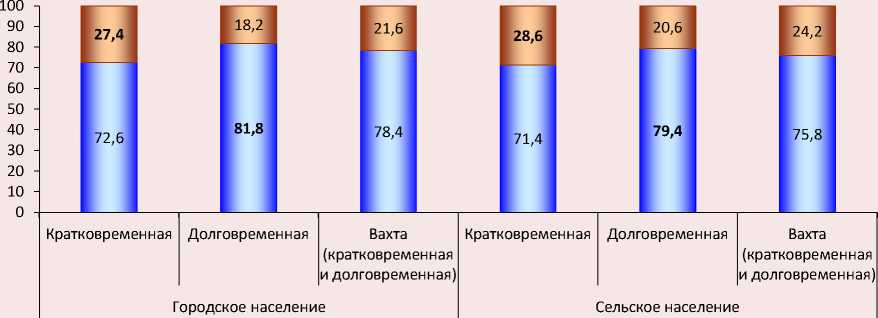

И среди городского, и среди сельского населения, выезжающего вахтой на заработки, преобладают долговременные миграции, однако среди первых их доля выше (63% против 55), тогда как среди вторых чаще встречаются краткосрочные поездки (45% против 37; рис. 2 ). Городские вахтовые мигранты по сравнению с сельскими больше вовлечены в межрегиональные перемещения (78% против 63), в то время как более трети сельских мигрантов осуществляют поездки в пределах региона проживания (36% против 18% у городских; рис. 3 ).

Рис. 1. Вахтовые трудовые миграции разной периодичности выезда на работу по представленности в них городского и сельского населения, % от числа занятого населения, работающего за пределами своего населённого пункта и указавшего периодичность выезда

Рис. 2. Вахтовые трудовые миграции городского и сельского населения по периодичности выезда на работу, % от числа занятого населения, работающего за пределами своего населённого пункта и указавшего периодичность выезда

□Долговременная вахтовая миграция

□ Кратковременная вахтовая миграция

Рис. 3. Вахтовые трудовые миграции городского и сельского населения по направлению выезда, % от числа занятого населения, работающего за пределами своего населённого пункта и указавшего периодичность выезда

□ Внутрирегиональная □ Межрегиональная

Международная________□ Не указали направление

Источник: Итоги ВПН-2020. Том 10. Рабочая сила. URL: Rabochaya_sil

Источник: Итоги ВПН-2020. Том 10. Рабочая сила. URL: Rabochaya_sil

По полу среди городских и сельских вахтовых трудовых мигрантов преобладают мужчины (78 и 76% соответственно; рис. 4). Наибольший удельный вес мужчин отмечается в категории осуществляющих долговременные выезды на заработки (82% среди городского населения и 79% среди сельского). Доля женщин несколько больше среди кратковременных вахтовых мигрантов (29% сельских и 27% городских), но всё равно уступает удельному весу мужчин.

Рис. 4. Вахтовые трудовые миграции городского и сельского населения по полу мигрантов, % от числа занятого населения, работающего за пределами своего населённого пункта и указавшего периодичность выезда

□ Мужчины □ Женщины

Источник: Итоги ВПН-2020. Том 10. Рабочая сила. URL:

Остановимся на региональных различиях сельской и городской вахтовой трудовой миграции. По соотношению городских и сельских вахтовых трудовых мигрантов регионы России были разделены на три группы (табл. 1). Более половины субъектов РФ оказались в группе регионов с преобладанием сельского населения в общем числе вахтовых мигрантов (48 из 85). Наибольший удельный вес сельских жителей, выезжающих вахтой на заработки, характерен для республик Чечня (92%), Дагестан (91%), Карачаево-Черкесия (83%), Калмыкия (81%), Алтай (79%), Тыва (78%), Липецкой (83%) и Воронежской (80%) областей. Это прежде всего регионы с высокой долей сельского населения в его общей численности: в 2021 году в Алтае она достигала 71%, в Чечне – 62%, в Карачаево-Черкесии – 57%, в Дагестане – 55%, в Калмыкии – 54%, в Тыве – 46%. Часть из них характеризуются низким уровнем жизни населения, особенно сельского, и занимают последние позиции в рейтинге субъектов РФ по уровню среднедушевых денежных доходов (Тыва, Алтай, Калмыкия)6, а также первые места по уровню безработицы (Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чечня, Алтай, Тыва, Калмыкия)7. Данный факт подтверждается результатами российских исследований, согласно которым наиболее важным выталкивающим фактором для отхода выступают низкие зарплаты или доходы населения (Аверкиева и др., 2016, с. 146). Кроме того, для регионов Северного Кавказа и Юга России свойственна высокая плотность населения в сельской местности и, как следствие, проблема перенаселённости. Т.Г. Нефёдова и Н.В. Мкртчян отмечают, что модерни-

Таблица 1. Регионы РФ по соотношению вклада городского и сельского населения в общую вахтовую трудовую миграцию

Группа Число Регионы Регионы с преобладанием СН в числе вахтовых мигрантов (60% и более) 48 Омская (60%), Амурская (60%), Архангельская (62%), Самарская (62%), Калужская (63%), Томская (63%), Новосибирская (63%), Ульяновская (63%), Нижегородская (64%), Курская (65%), Ростовская (65%), Тюменская (65%), Саратовская (66%), Орловская (66%), Астраханская (68%), Курганская (68%), Пензенская (68%), Вологодская (70%), Волгоградская (71%), Белгородская (71%), Рязанская (71%), Тамбовская (73%), Оренбургская (74%), Воронежская (80%), Липецкая (83%) обл., респ. Татарстан (65%), Кабардино-Балкария (66%), Крым (66%), Саха (Якутия) (67%), Марий Эл (71%), Адыгея (71%), Чувашия (71%), Башкортостан (72%), Северная Осетия – Алания (72%), Удмуртия (73%), Мордовия (73%), Бурятия (74%), Ингушетия (74%), Тыва (78%), Алтай (79%), Калмыкия (81%), Карачаево-Черкесия (83%), Дагестан (91%), Чечня (92%), Чукотский АО (70%), Краснодарский (70%), Алтайский (74%), Ставропольский (77%) края Регионы с преобладанием ГН в числе вахтовых мигрантов (60% и более) 10 Кемеровская (63%), Сахалинская (64%), Московская (64%), Магаданская (87%), Мурманская (88%) обл., ЯНАО (79%) и ХМАО (71%), г. Севастополь (95%), г. Москва (100%), г. Санкт-Петербург (100%) Регионы с равным вкладом ГН и СН в числе вахтовых мигрантов (от 40 до 60%) 27 Калининградская (59% и 41%), Ивановская (59% и 41%), Кировская (57% и 43%), Костромская (55% и 45%), Челябинская (54% и 46%), Ярославская (54% и 46%), Свердловская (52% и 48%), Владимирская (49% и 51%), Иркутская (48% и 52%), Ленинградская (47% и 53%), Тверская (46% и 54%), Новгородская (44% и 56%), Тульская (42% и 58%), Смоленская (42% и 58%), Брянская (42% и 58%), Псковская (40% и 60%) обл., Еврейская авт. обл. (45% и 55%), Ненецкий АО (57% и 43%), Камчатский (54% и 46%), Хабаровский (52% и 48%), Красноярский (50% и 50%), Приморский (49% и 51%), Забайкальский (45% и 55%), Пермский (41% и 59%) края, респ. Коми (52% и 48%), Карелия (51% и 49%), Хакасия (43% и 57%) Здесь и далее: ГН – городское население, СН – сельское население. Составлено по: Итоги ВПН-2020. Том 10. Рабочая сила. URL:

6 Неравенство и бедность. Уровень денежных доходов населения в целом по России и по субъектам Российской Федерации (новая методология) // Федеральная служба государственной статистики. URL: folder/13723

7 Рейтинг регионов по уровню безработицы // РИА-рейтинг. URL:

зация сельского хозяйства и превалирование нетрудоемкого растениеводства в южных регионах выявили сельскую перенаселенность и стимулировали трудовые миграции населения в города (Нефёдова, Мкртчян, 2017. с. 63). Липецкая и Воронежская области, относящиеся к Черноземным регионам Европейской части России, характеризуются повышенной долей несельскохозяйственной занятости сельского населения на отходе, что связано с неконку-рентоспособностью местных рабочих мест по сравнению с работой в столичном регионе (Нефёдова, Мкртчян, 2017, с. 65).

К числу регионов с превалированием городского населения среди вахтовиков кроме городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) были отнесены 7 субъектов – Мурманская, Магаданская, Сахалинская, Московская, Кемеровская области, ЯНАО и ХМАО. Это высокоурбанизированные регионы: доля городского населения в 2021 году в Санкт-Петербурге составляла 100%, Москве – 98%, Магаданской области – 96%, Севастополе – 94%, ХМАО – 93%, Мурманской области – 92%, Кемеровской области – 86%, ЯНАО – 84%, Сахалинской и Московской областях – по 82%. Лидерство ЯНАО и ХМАО по данному показателю объясняется отходом горожан в места нефтедобычи – на территории юга Тюменской области, в ХМАО и в южной части ЯНАО, в места газовых месторождений – северные районы Тюменской области, центральной и северной части ЯНАО, северо-запада ХМАО (Солодников, 2015, с. 51). Большая вовлечённость в вахтовую миграцию городского населения Магаданской, Сахалинской и Кемеровской областей может быть связана с высокой интенсивностью перемещений из пригородов в региональные столицы и их агломерации: Магадан, Южно-Сахалинск и Кемерово (Аверкиева и др., 2016, с. 192–193). Московская область, с одной стороны, в составе столичного региона сама является центром притяжения временных трудовых мигрантов, с другой стороны, выступает поставщиком временных возвратных трудовых мигрантов, чаще всего маятниковых, для Москвы. Преобладание городского населения региона в числе вахтовых мигрантов по аналогии с маятниковыми объясняется действием центр-стремительного факто- ра, когда в погоне за большим уровнем дохода жители городов Московской области уезжают в столицу на заработки, но из-за разрыва цен на жильё между Москвой и областью их трудовая миграция носит возвратный характер8.

В число регионов с равным вкладом городского и сельского населения в вахту попали 27 субъектов РФ. Это довольно разнородная группа, представленная регионами Центра, Северо-Запада, Урала и Дальнего Востока России.

В таблице 2 представлена матрица регионов РФ по соотношению вклада городского и сельского населения в вахтовую трудовую миграцию разной периодичности и направленности. В 31 регионе России сельское население преобладает как в кратковременной и долговременной, так и во внутрирегиональной и межрегиональной вахте (т. н. «регионы исхода сельских вахтовых мигрантов»). В 14 субъектах РФ сельское население превалирует в кратковременной и внутрирегиональной вахте и наблюдается равный вклад горожан и селян в долговременную и межрегиональную вахту. То есть трудовые миграции в пределах этих регионов осуществляют сельские жители, тогда как в поездки на заработки в другие регионы в равной степени вовлечены жители городской и сельской местности. В шести субъектах РФ (города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также ХМАО, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области) в большинство вахтовых миграций разной периодичности (кратковременные и долговременные) и направленности (внутрирегиональную и межрегиональную) вовлечены горожане. В Челябинской, Свердловской, Калининградской, Костромской и Ивановской областях долговременные и межрегиональные поездки с целью заработка в основном осуществляет городское население, а в пределах региона – сельские жители. В то же время в кратковременной вахте в равной степени задействованы выходцы из городской и сельской местности перечисленных регионов. В числе кратковременных, долговременных и межрегиональных вахтовых мигрантов из Тульской, Брянской, Тверской, Новгородской областей, Еврейской автономной области одинаково представлены горожане и селяне, тогда как во внутрирегиональные перемещения значительно чаще вовлечены сельские жители. Среди кратковременных и долговременных, внутрирегиональных вахтовых мигрантов из Северной Осетии, Томской, Ростовской, Тюменской областей, Чукотского АО преобладают сельские жители, тогда как в поездки за пределы данных регионов в равной степени вовлечены селяне и горожане. Остальные типы регионов оказались немногочисленными.

Таблица 2. Матрица регионов РФ по соотношению вклада городского и сельского населения в вахтовую трудовую миграцию разной периодичности и направленности

|

Группы регионов по соотношению вклада ГН и СН во внутрирегиональную и межрегиональную вахту |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|||

|

Преобладание ГН во внутрирегиональной и межрегиональной вахте |

Преобладание ГН в межрегиональной вахте и равный вклад ГН и СН во вну-трирегиональ-ную вахту |

Равный вклад ГН и СН в межрегиональную вахту (внутрирегиональной вахты нет) |

Преобладание СН во внутрирегиональной вахте, равный вклад ГН и СН в межрегиональную вахту |

Преобладание СН во внутрирегиональной и межрегиональной вахте |

Преобладание СН во внутрирегиональной вахте и ГН в межрегиональной вахте |

|||

|

□Q CD |

1 |

Преобладание ГН в кратковременной и долговременной вахте |

6 г. Москва, г. Санкт-Петербург, ХМАО, Магаданская, Мурманская, Сахалинская обл. |

1 г. Севастополь |

- |

- |

- |

1 ЯНАО |

|

2 |

Преобладание ГН в долговременной вахте и равный вклад ГН и СН в кратковременную вахту |

2 Сахалинская, Кемеровская обл. |

- |

- |

3 Ленинградская, Владимирская, Ярославская обл. |

- |

5 Челябинская, Свердловская, Калининградская, Костромская, Ивановская обл. |

|

|

3 |

Равный вклад ГН и СН в кратковременную и долговременную вахту |

- |

2 Камчатский, Красноярский края |

1 Ненецкий АО |

5 Тульская, Брянская, Тверская, Новгородская обл., Еврейская авт. обл. |

- |

2 Кировская обл. Хабаровский край |

|

|

4 |

Преобладание СН в кратковременной вахте и равный вклад ГН и СН в долговременную вахту |

- |

1 Респ. Коми |

- |

14 Пермский и Забайкальский края, респ. Крым, Татарстан, Хакасия, Новосибирская, Вологодская, Архангельская, Амурская, Нижегородская, Омская, Самарская, Калужская, Смоленская обл. |

1 Ульяновская обл. |

2 Респ. Саха (Якутия), Иркутская обл. |

|

Окончание таблицы 2

|

Группы регионов по соотношению вклада ГН и СН во внутрирегиональную и межрегиональную вахту |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|||

|

Преобладание ГН во внутрирегиональной и межрегиональной вахте |

Преобладание ГН в межрегиональной вахте и равный вклад ГН и СН во вну-трирегиональ-ную вахту |

Равный вклад ГН и СН в межрегиональную вахту (внутрирегиональной вахты нет) |

Преобладание СН во внутрирегиональной вахте, равный вклад ГН и СН в межрегиональную вахту |

Преобладание СН во внутрирегиональной и межрегиональной вахте |

Преобладание СН во внутрирегиональной вахте и ГН в межрегиональной вахте |

|||

|

5 |

Преобладание СН в кратковременной и долговременной вахте |

- |

- |

- |

5 Северная Осетия – Алания, Томская, Ростовская, Тюменская обл. Чукотский АО |

31 Респ. Чечня, Башкортостан, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Калмыкия, Тыва, Мордовия, Удмуртия, Кабардино-Балкария, Алтай, Бурятия, Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Чувашия, Астраханская, Воронежская, Липецкая, Волгоградская, Оренбургская, Тамбовская, Белгородская, Саратовская, Рязанская, Курганская, Пензенская, Орловская, Курская обл., Краснодарский, Алтайский, Ставропольский края |

- |

|

|

6 |

Преобладание СН в кратковременной вахте и ГН в долговременной вахте |

- |

1 Приморский край |

- |

1 Псковская обл. |

- |

1 Респ. Карелия |

|

Зелёной заливкой выделены регионы, для которых свойственна согласованность периодичности и направлений вахтовых трудовых миграций по векторам «краткосрочные – внутрирегиональные» и «долгосрочные – межрегиональные».

Составлено по: Итоги ВПН-2020. Том 10 Рабочая сила. URL:

Кроме того, стоит отметить, что для 53 субъектов России характерна согласованность периодичности и направлений вахтовых трудовых миграций по векторам «краткосрочные – внутрирегиональные» и «долгосрочные – межрегиональные», при этом либо с одинаковой вовлечённостью в них селян и/или горо- жан, либо с большей включённостью сельских жителей в вектор перемещений «краткосрочные – внутрирегиональные» и городских – в вектор «долгосрочные – межрегиональные». В остальных регионах встречаются иные вариации участия в вахте сельского и городского населения.

Социально-демографические характеристики сельских и городских вахтовых трудовых мигрантов

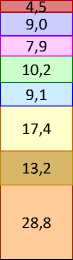

По данным выборочного наблюдения, макрорегионом исхода сельских вахтовиков более чем в трети случаев является Приволжский федеральный округ (35%; рис. 5 ), что во многом согласуется с результатами других исследований, подтверждающими его «донорскую» роль в перетоке трудовых мигрантов (Флоринская и др., 2015, с. 32). Среди городских вахтовых работников доля выходцев из Приволжья ниже (22%), чем среди сельских, но несколько выше удельный вес жителей Уральского (16%) и Сибирского (12%) макрорегионов. По сравнению с другими категориями работников среди городских и сельских вахтовых мигрантов значительно меньше представителей Центрального федерального округа (по 17% соответственно против 29% горожан и 19% селян с иными режимами работы).

Более половины городских вахтовых работников являются жителями малых городов с численностью населения менее 50 тыс. человек (58%), 45% сельских вахтовиков проживают в средних сельских населённых пунктах с численностью от 200 до 1000 человек (табл. 3) . Данный факт подтверждает выводы исследователей о б о льшей распространённости трудовой миграции среди населения малых городов, посёлков и населённых пунктов сельской местности9 (Карачурина, Мкртчян, 2012; Мкртчян, Флоринская, 2019).

Подавляющее большинство городских и сельских вахтовых работников – мужчины (89 и 94% соответственно; табл. 4 ), что также согласуется с выводами других исследователей о «мужском лице» вахтовой трудовой миграции (Туракаев, Баймурзина, 2022; Касаткина и др., 2023). Для сравнения: среди городского и сельского населения с другими режимами работы наблюдается иная ситуация (женщин больше, чем мужчин). Среди вахтовых мигрантов по

Рис. 5. Распределение городских и сельских вахтовых трудовых мигрантов по федеральным округам проживания, %

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Городские

Городское

Вахтовые трудовые мигранты

Население с другими режимами работы

-

□ Центральный ФО

-

□ Уральский ФО

-

□ Южный ФО

-

■ Северо-Западный ФО

-

□ Сибирский ФО

п Северо-Кавказский ФО

-

□ Приволжский ФО

-

□ Дальневосточный ФО

Составлено по: Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением 2019. URL:

Таблица 3. Распределение городских и сельских вахтовых трудовых мигрантов по людности населённого пункта проживания, %

|

Людность населенного пункта проживания, тыс. чел. |

Городское население |

|

|

Вахтовые трудовые мигранты |

Население с другими режимами работы |

|

|

Менее 50,0 |

58,2 |

34,1 |

|

50,0–99,9 |

11,2 |

11,0 |

|

100,0–249,9 |

9,9 |

10,7 |

|

250,0–499,9 |

8,2 |

11,2 |

|

500,0–999,9 |

5,3 |

8,6 |

|

1 млн и более |

7,2 |

24,3 |

|

Людность насел. пункта проживания, чел. |

Сельское население |

|

|

До 200 |

5,7 |

4,8 |

|

201–1000 |

45,4 |

34,3 |

|

1001–5000 |

32,0 |

37,1 |

|

Более 5000 |

17,0 |

23,9 |

Составлено по: Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением 2019. URL: free_doc/new_site/population/urov/sut_fond19/

Таблица 4. Распределение городских и сельских вахтовых трудовых мигрантов по полу и возрасту, %

|

Пол |

Вахтовые трудовые мигранты |

Население с другими режимами работы |

||

|

Городские |

Сельские |

Городское |

Сельское |

|

|

Мужчины |

89,1 |

94,3 |

44,1 |

46,9 |

|

Женщины |

10,9 |

5,7 |

55,9 |

53,1 |

|

Возраст |

Городские |

Сельские |

Городское |

Сельское |

|

До 29 лет |

12,1 |

6,7 |

12,4 |

9,6 |

|

30–39 лет |

27,2 |

30,3 |

26,5 |

22,8 |

|

40–49 лет |

25,4 |

28,4 |

22,2 |

25,0 |

|

50–59 лет |

18,5 |

24,0 |

18,2 |

24,6 |

|

60 и более лет |

4,6 |

3,8 |

8,2 |

8,4 |

|

Возрастная группа |

Городские |

Сельские |

Городское |

Сельское |

|

Моложе трудоспособного возраста |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Трудоспособного возраста |

94,1 |

94,8 |

85,2 |

84,3 |

|

Старше трудоспособного возраста |

5,9 |

5,2 |

14,8 |

15,7 |

Составлено по: Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением 2019. URL: free_doc/new_site/population/urov/sut_fond19/ сравнению с другими категориями работников выше доля трудоспособного населения: 94% городских и 95% сельских вахтовиков против 85% горожан и 84% селян с другим режимом работы.

В группах городских и сельских вахтовых работников преобладают состоящие в зарегистрированном браке (62 и 66% соответственно; табл. 5 ). При этом доля «семейных» среди вахтовиков заметно выше по сравнению с другими категориями работников. В остальном брачносемейная структура не имеет существенных различий.

Как городские, так и сельские вахтовые мигранты чаще других работников проживают в супружеской паре и имеют детей: 41% городских и 42% сельских вахтовиков против 33% горожан и 33% селян с другим режимом работы. Таким образом, вахтовые трудовые мигранты вне зависимости от территории исхода характеризуются более «семейным» образом жизни, что подтверждает тезис о превалировании стремления «прокормить семью» над другими мотивами отходничества (Аверкиева, 2016, с. 26).

Таблица 5. Распределение городских и сельских вахтовых трудовых мигрантов по брачному состоянию и типу семейной единицы, %

|

Брачное состояние |

Вахтовые трудовые мигранты |

Население с другими режимами работы |

||

|

Городские |

Сельские |

Городское |

Сельское |

|

|

Состоит в зарегистрированном браке |

61,5 |

66,0 |

56,6 |

60,3 |

|

Состоит в незарегистрированном браке |

7,2 |

6,2 |

6,1 |

5,6 |

|

Вдовец/вдова |

5,3 |

2,1 |

5,9 |

6,8 |

|

Разведен (а) |

12,2 |

12,4 |

16,9 |

13,6 |

|

Разошелся (лась) |

2,3 |

3,6 |

2,2 |

2,2 |

|

Никогда не состоял(а) в браке |

11,5 |

9,8 |

12,3 |

11,5 |

|

Тип семейной единицы |

Городские |

Сельские |

Городское |

Сельское |

|

Супружеская пара с детьми до 18 лет |

41,1 |

42,3 |

32,5 |

32,6 |

|

Одиночка |

28,9 |

26,3 |

28,9 |

26,6 |

|

Супружеская пара |

27,3 |

28,9 |

30,1 |

33,1 |

|

Одиночка с детьми до 18 лет |

2,6 |

2,6 |

8,5 |

7,8 |

Составлено по: Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением 2019. URL: free_doc/new_site/population/urov/sut_fond19/

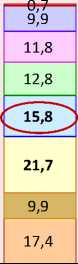

Вахтовики по сравнению с другими категориями работников чаще имеют среднее профессиональное, среднее специальное и начальное профессиональное образование, заметно реже высшее, особенно выходцы из сельской местности (рис. 6) . Среди вахтовых мигрантов из городов по сравнению с сельскими больше доля специалистов с высшим образованием (22% против 13), тогда как среди сельских – со средним общим (16% против 10) и основным общим образованием (7% против 2).

Вахтовые мигранты чаще либо трудятся на открытых объектах, вне помещения (46% городских и 50% сельских), либо имеют разъездной характер работы (15% городских и 20% сельских; табл. 6 ). Примечательно, что среди городских вахтовиков по сравнению с сельскими больше занятых в производственных, торговых и офисных помещениях (23% против 14), в то время как для сельских вахтовых работников больше свойственно работать в менее комфортных условиях – на улице или в разъезде.

Рис. 6. Распределение городских и сельских вахтовых трудовых мигрантов по уровню образования, %

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

2,0

10,2

15,8

22,4

Городские

Население с другими режимами работы

Вахтовые трудовые мигранты

-

□ Основное общее

-

□ Среднее общее

-

□ Начальное профессиональное

-

□ Среднее профессиональное, среднее специальное

-

□ Высшее и послевузовское

Составлено по: Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением 2019. URL: https:// rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/urov/sut_fond19/index.html

Таблица 6. Распределение городских и сельских вахтовых трудовых мигрантов по характеру работы и группе занятий, %

|

Характер работы |

Вахтовые трудовые мигранты |

Население с другими режимами работы |

||

|

Городские |

Сельские |

Городское |

Сельское |

|

|

Работают на открытом объекте или рынке, на улице, на стройке, в транспортном средстве и другом месте вне помещения |

46,1 |

50,0 |

9,8 |

17,7 |

|

Имеют разъездной характер работы |

15,1 |

20,1 |

4,9 |

6,6 |

|

Работают внутри специального объекта, сооружения (ангар, павильон, киоск, теплица, бытовка, автосервис и т. п.) |

15,5 |

15,5 |

10,0 |

14,3 |

|

Работают в производственном, торговом или офисном помещении внутри здания, дома у заказчика (работодателя) |

23,0 |

14,4 |

73,2 |

60,0 |

|

Работают дистанционно (с использованием сети Интернет) |

0,3 |

0,0 |

1,0 |

0,3 |

|

Работают дома (надомная работа) |

0,0 |

0,0 |

1,1 |

1,1 |

|

Группа занятий |

Городские |

Сельские |

Городское |

Сельское |

|

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин |

35,8 |

38,2 |

9,4 |

13,3 |

|

Квалифицированные работники сельского хозяйства, промышленности |

24,1 |

22,5 |

11,4 |

12,5 |

|

Работники сферы обслуживания, ЖКХ |

13,0 |

18,8 |

16,4 |

17,7 |

|

Специалисты среднего уровня квалификации |

12,4 |

8,4 |

13,7 |

12,0 |

|

Неквалифицированные рабочие |

4,3 |

8,9 |

5,7 |

12,5 |

|

Специалисты высшего уровня квалификации |

7,7 |

2,6 |

32,5 |

22,5 |

|

Руководители (представители) органов власти и управления |

2,0 |

0,5 |

5,1 |

4,4 |

|

Работники, занятые подготовкой информации, оформлением документов |

0,7 |

0,0 |

5,8 |

5,1 |

Составлено по: Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением 2019. URL: free_doc/new_site/population/urov/sut_fond19/

К сожалению, данные выборочного обследования не позволяют проанализировать отраслевую структуру занятости вахтовых работников. Однако исследование компании HeadHunter выявило тенденцию повышения востребованности вахтовых работников в тех сферах, в которых раньше такой формат работы массово не применялся. По данным за 2021 год, на 127% выросло число вахтовых вакансий в компаниях из сферы ресторанного и гостиничного бизнеса, на 149% – в компаниях из сферы ЖКХ и на 100% – в компаниях, создающих товары народного потребления. Аналитики объясняют этот тренд влиянием «кадрового голода», подтолкнувшего работодателей к расширению географии поиска вахтовых работников10.

По данным выборочного обследования, вахтовики чаще заняты на рабочих специальностях: операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин (36% городских и 38% сельских) или являются квалифицированными работниками сельского хозяйства, промышленности (24% городских и 23% сельских). Среди городских вахтовых работников несколько выше доля специалистов среднего и высшего уровня квалификации (12 и 8% соответственно), тогда как среди сельских – работников сферы обслуживания и ЖКХ (19%), неквалифицированных кадров (9%), что во многом соотносится с различиями в уровне образования. Тот факт, что почти каждый пятый вахтовый мигрант из сельской местности является работником сферы обслуживания или ЖКХ, подтверждает тенденцию изменения в отраслевой структуре спроса на работников данной категории.

Примечательно, что вахтовые мигранты по сравнению с другими категориями работников реже имеют фиксированное время начала и окончания рабочего дня: 61% городских и 67% сельских вахтовиков против 82% горожан и 79% селян с другим графиком (табл. 7). Как следствие, средняя продолжительность рабочей недели вахтовых работников превышает аналогичный показатель у населения с другим режимом работы: 50 ч у вахтовиков-горожан и 48 ч у вахтовиков-селян против 38 ч у городских и 38 ч у сельских работников с иным графиком. При этом средняя длительность отпуска у вахтовых мигрантов соответствует его продолжительности у других категорий работников. Однако среди сельских вахтовиков оказалась меньше доля тех, кто имеет оплачиваемый отпуск (75% против 82% среди городских вахтовиков и 81% сельских жителей с другими режимами работы). То есть у % вахтовых работников из сельской местности отсутствует возможность (желание) уйти в оплачиваемый отпуск.

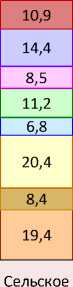

Уровень денежных доходов вахтовых трудовых мигрантов заметно выше по сравнению с другими категориями работников (табл. 8) . Так, в 2019 году чистый месячный доход вахтовиков находился в диапазоне от 30 до 50 тыс. руб. (у 42% городских и 54% сельских), тогда как у работников с другим графиком его размер чаще не превышал 30 тыс. руб. (у 55% городских и 79% сельских). Средний размер чистого месячного дохода городского вахтового работника составил 46545,0 руб., что на 67% выше, чем

Таблица 7. Характеристики режима работы городских и сельских вахтовых трудовых мигрантов

|

Характеристика |

Вахтовые трудовые мигранты |

Население с другими режимами работы |

||

|

Городские |

Сельские |

Городское |

Сельское |

|

|

Наличие фиксированного времени начала рабочего дня, % |

60,9 |

66,5 |

81,8 |

78,5 |

|

Наличие фиксированного времени конца рабочего дня, % |

60,5 |

65,5 |

80,6 |

77,1 |

|

Количество рабочих часов в неделю, в среднем |

50 |

48 |

38 |

38 |

|

Наличие оплачиваемого отпуска, % |

82,2 |

74,7 |

86,7 |

81,4 |

|

Продолжительность оплачиваемого отпуска, количество дней в среднем |

33 |

34 |

38 |

34 |

Составлено по: Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением 2019. URL: free_doc/new_site/population/urov/sut_fond19/

Таблица 8. Распределение городских и сельских вахтовых трудовых мигрантов по размеру чистого месячного дохода и среднего дохода домохозяйства, в том числе на одного члена, %

|

Интервал чистого месячного дохода |

Вахтовые трудовые мигранты |

Население с другими режимами работы |

||

|

Городские |

Сельские |

Городское |

Сельское |

|

|

До 30 тыс. руб. |

23,7 |

29,8 |

54,8 |

79,0 |

|

От 30 до 50 тыс. руб. |

41,9 |

54,4 |

28,8 |

16,3 |

|

От 50 до 70 тыс. руб. |

22,6 |

7,0 |

9,5 |

3,2 |

|

От 70 до 90 тыс. руб. |

7,5 |

5,3 |

3,9 |

1,2 |

|

От 90 тыс. руб. и более |

4,3 |

3,5 |

2,9 |

0,3 |

|

Размер среднего дохода |

Городские |

Сельские |

Городское |

Сельское |

|

Чистый месячный доход, руб. |

46545,0 |

35368,6 |

27870,9 |

20164,5 |

|

Средний доход домохозяйства, в месяц, руб. |

61266,4 |

45492,3 |

51010,4 |

36257,8 |

|

Денежный доход в среднем на члена домохозяйства, в месяц, руб. |

29770,0 |

20988,6 |

23538,5 |

15648,1 |

|

Вклад дохода работника в средний доход домохозяйства, % |

76,0 |

77,7 |

54,6 |

55,6 |

Составлено по: Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением 2019. URL: free_doc/new_site/population/urov/sut_fond19/ у горожан с другим режимом работы. У сельских вахтовиков чистый доход за месяц в среднем достигал 35368,6 руб., что на 75% больше по сравнению с другими категориями сельских работников. Разрыв в уровне дохода городских и сельских вахтовиков составляет 32%, что сопоставимо с разницей в уровне дохода горожан и селян с другими режимами работы (38%).

Средний доход домохозяйств вахтовых мигрантов больше аналогичного показателя у других категорий работников (у городских вахтовиков – на 20%, у сельских – на 26%), что отражается и в более высоком уровне душевого дохода на одного члена домохозяйства (у городских вахтовиков – на 27%, у сельских – на 34%). При этом разрыв в среднем доходе домохозяйства вахтовиков из городской и сельской местности достигает 35% (у остальных категорий работников – 41%), в среднедушевом доходе члена домохозяйства – 42% (у остальных – 50%).

Примечательно, что вклад чистого месячного дохода вахтовых мигрантов в общий доход домохозяйства в среднем на 20% выше по сравнению с другими категориями работников: у выходцев из городской местности – 76% против 55, у выходцев из сельской местности – 78% против 56. Данный факт подтверждает значение вахтовых трудовых миграций для повышения уровня благосостояния не только самого работника, но и всей его семьи.

Обсуждение результатов и выводы

Проведённое исследование позволило проверить поставленные гипотезы, выявив сельско-городские различия в распространённости вахтовой трудовой миграции и в портрете вахтовых трудовых мигрантов.

В ходе работы подтверждено, что сельское население по сравнению с городским больше вовлечено в вахтовую миграцию. Городские и сельские жители, выезжающие вахтой на заработки, в основном вовлечены в долговременные миграции. Тем не менее среди первых заметно выше доля долгосрочных отъездов, тогда как среди вторых чаще встречаются краткосрочные выезды. Эта закономерность находит отражение и в направлениях отъезда вахтовых мигрантов: большинство городских жителей уезжает на заработки в другие регионы, тогда как каждый третий вахтовый мигрант из сельской местности выезжает на работу в пределах своего региона проживания. Таким образом, можно заключить, что миграционный вектор вахтовиков-селян значительно короче по сравнению с вектором вахтовиков-горожан. С одной стороны, это может быть связано с более выраженной «привязанностью» первых к личному подсобному хозяйству, тогда как городские жители, не имея подобного «бремени», могут позволить себе отъезды на большие расстояния и на более длительные сроки. С другой стороны, вахтовые трудовые миграции сельских жителей могут быть связаны со стремлением работать в более развитых и крупных близлежащих населенных пунктах, в которых больше возможностей для трудоустройства и заработка, в то время как городскими жителями движет то же стремление, но только в отношении более развитых регионов.

Субъекты РФ заметно дифференцированы как по доле городских и сельских жителей в общем числе вахтовых трудовых мигрантов, так и по соотношению вклада горожан и селян в общую, краткосрочную и долгосрочную вахтовую трудовую миграцию, а также во внутрирегиональную и межрегиональную вахту. Построенная матрица субъектов РФ по соотношению вклада городского и сельского населения в вахтовую трудовую миграцию разной периодичности и направленности позволила установить, что для 53 регионов характерна согласованность периодичности и направлений вахтовых трудовых миграций по векторам «краткосрочные – внутрирегиональные» и «долгосрочные – межрегиональные» (либо с одинаковой вовлечённостью в них селян и/или горожан, либо с большей включённостью сельских жителей в первый вектор и городских во второй), тогда как в остальных регионах встречаются разные вариации участия сельского и городского населения в вахте.

В ходе анализа социально-демографического портрета вахтовых трудовых мигрантов были подтверждены его типичные черты: мужчина трудоспособного возраста (30–49 лет), выходец из регионов Приволжья, житель малого города или среднего сельского населённого пункта, имеющий семью, со средним специальным или средним профессиональным образованием, рабочий или квалифицированный специалист сельского хозяйства, промышленности, работающий на открытых объектах или имеющий разъездной характер работы, имеющий срав- нительно высокий уровень дохода, вносящий наибольший вклад в бюджет домохозяйства. По сравнению с другими категориями работников вахтовики реже имеют фиксированный рабочий день, продолжительность их рабочей недели больше при сопоставимой длительности отпуска. Таким образом, косвенно можно утверждать, что данная категория работников подвержена большим физическим и психическим нагрузкам.

В исследовании выявлены различия в портрете городских и сельских вахтовых мигрантов. Вахтовики-горожане обладают более высоким уровнем образования и, как следствие, чаще занимают должности специалистов среднего и высшего уровня квалификации, работают в более комфортных условиях, имеют более высокий уровень доходов. Вахтовики-селяне характеризуются более низким уровнем образования, чаще являются специалистами сферы обслуживания и ЖКХ или неквалифицированными работниками, трудятся в менее комфортных условиях, реже имеют оплачиваемый от- пуск, отличаются меньшим уровнем дохода по сравнению с городскими вахтовиками, но более высоким по сравнению с другими категориями сельских работников.

Таким образом, проведённое исследование вносит вклад в развитие представлений о поселенческих особенностях вахтовой трудовой миграции, в том числе региональных различиях и социально-демографической специфике городских и сельских вахтовых мигрантов. Выявленное разнообразие регионов по вкладу городского и сельского населения в разные виды вахтовой трудовой миграции подтверждает необходимость учёта при разработке и проведении мероприятий миграционной и социально-экономической политики. Понимание социально-демографических различий городских и сельских вахтовых мигрантов важно для управления внутренними миграционными процессами, поскольку возвратная трудовая миграция всё чаще рассматривается как инструмент поддержания занятости и благополучия населения при сохранении места жительства.

Список литературы Современная территориальная и социально-демографическая специфика вахтовой трудовой миграции в России

- Аверкиева К.В. (2013). Сельская местность Нечерноземья: депопуляция и возможные пути адаптации к новым условиям // Вопросы географии. Сб. 135: География населения и социальная география / отв. ред. А.И. Алексеев, А.А. Ткаченко. М.: Кодекс. С. 108–125.

- Аверкиева К.В. (2016). Рынки труда и роль отходничества в занятости сельских жителей российского Нечерноземья // Известия РАН. Серия географическая. № 1. С. 25–37.

- Аверкиева К.В., Антонов Е.В., Кириллов П.Л. [и др.] (2016). Между домом… и домом. Возвратная пространственная мобильность населения России / под ред. Т.Г. Нефедовой, К.В. Аверкиевой, А.Г. Махровой. М.: Новый хронограф. 504 с.

- Антонов Е.В. (2016). Трудовая мобильность населения России по данным Всероссийской переписи 2010 года // Вестник Московского университета. Серия 5: География. № 2. С. 54–63.

- Буркин С.Л. (1978). Численность отходников в России в конце XIX в. // Вопросы истории. № 9. С. 201–205.

- Валетов Т.Я. (2008). Самоогранизованные сезонные бригады (шабашники) в СССР в 1960–1980-х гг.: экономические и социальные аспекты // Экономическая история. Обозрение. Выпуск 14 / под ред. Л.И. Бородкина. М.: Изд-во МГУ. С. 203–226.

- Жидкевич Н.Н. (2016). Социальный портрет современного российского отходника // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 19. № 1. С. 73–89.

- Зайончковская Ж.А. (1991). Демографическая ситуация и расселение. М.: Наука. 132 с.

- Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. (2012). Потенциал пространственной мобильности безработных в России // Социологические исследования. № 2. С. 40–53.

- Касаткина Н.П., Кирдяшкина Т.И., Курмышкина О.Н. (2023). Вахтовые работники из Мордовии: контуры социальной группы // Вахтовая занятость жителей Республики Мордовия: бюллетень Научного центра социально-экономического мониторинга / под ред. Л.Н. Курышовой, В.П. Миничкиной. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та. № 2 (18). С. 6–9.

- Короленко А.В. (2023). Вахтовые трудовые миграции как разновидность отходничества: масштабы, причины и последствия // Проблемы развития территории. Т. 27. № 6. С. 191–212. DOI: 10.15838/ptd.2023.6.128.12

- Лексин В.Н. (2021). Новое отходничество и вахтовая организация труда в процессах депопуляции и заселения территорий // Регион: экономика и социология. № 3 (111). С. 133–153. DOI: 10.15372/REG20210306

- Махрова А.Г., Бабкин Р.А., Кириллов П.Л. [и др.] (2022). Исследования и оценки масштабов возвратной мобильности и пульсаций населения в пространстве современной России // Известия Российской академии наук. Серия географическая. Т. 86. № 3. С. 332–352. DOI: 10.31857/S2587556622030104

- Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. (2019). Жители малых и средних городов России: трудовая миграция как альтернатива безвозвратному отъезду // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (43). С. 78–94. DOI: 10.31737/2221-2264-2019-43-3-4

- Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. (2016). Социально-экономические эффекты трудовой миграции из малых городов России // Вопросы экономики. № 4. С. 103–123.

- Нефёдова Т.Г. (2015а). Занятость и отходничество населения в Ставропольском крае // Вестник Московского университета. Серия 5. География. № 2. С. 93–100.

- Нефёдова Т.Г. (2015b). Миграционная подвижность населения и отходничество в современной России // Известия РАН. Серия географическая. № 3. С. 41–56.

- Нефёдова Т.Г., Мкртчян Н.В. (2017). Миграция сельского населения и динамика сельскохозяйственной занятости в регионах России // Вестник Московского университета. Серия 5. География. С. 58–67.

- Нефёдова Т.Г., Покровский Н.Е., Трейвиш А.И. (2015). Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности // Социологические исследования. № 12. С. 60–69.

- Плюснин Ю.М., Заусаева Я.Д., Жидкевич Н.Н. [и др.] (2013). Отходники: монография. М.: Новый Хронограф. 288 с.

- Рощина Т.Г. (2007). Трудовая миграция как фактор повышения уровня жизни населения малых городов России // Вестник РАН. Т. 77. № 9. С. 827–830.

- Рындзюнский П.Г. (1983). Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века: взаимоотношение города и деревни в социально-экономическом строе России. М.: Наука. 270 с.

- Соколова А.А., Калачикова О.Н. (2023). Современное отходничество: анализ территориальной специфики по данным переписи населения России // Демографические факторы адаптации населения к глобальным социально-экономическим вызовам: сб. науч. ст. / ред. О.А. Козлова, А.П. Багирова, Г.Е. Корнилов, И.А. Кулькова, Б.Ю. Берзин, Н.П. Неклюдова, О.А. Пышминцева; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономики. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН. С. 312–322. DOI: 10.17059/udf-2023-3-7

- Солодников А.Ю. (2015). Состояние сырьевой базы нефти и газа в Тюменской области // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. Т. 1. № 2 (2). С. 50–61.

- Тихонов Б.В. (1978). Переселения в России во второй половине XIX в.: по материалам переписи 1897 г. и паспортной статистики. М.: Наука. 212 с.

- Туракаев М.С., Баймурзина Г.Р. (2022). Работа вахтовым методом глазами временных трудовых мигрантов из Башкортостана // Проблемы развития территории. Т. 26. № 6. С. 115–133. DOI: 10.15838/ptd.2022.6.122.7

- Флоринская Ю.Ф., Мкртчян Н.В., Малева Т.М. [и др.] (2015). Миграция и рынок труда. М.: Дело. 108 с.

- Фокин В.Я. (2016). Влияние ликвидации сельскохозяйственных предприятий на вахтовую миграцию сельских жителей // Дискуссия. № 6 (69). С. 84–90.

- Шабанова М.А. (1992). Современное отходничество как социокультурный феномен // Социологические исследования. № 4. С. 55–63.

- Fielding A. (1989). Migration and counter urbanization in Western Europe since 1950. Geographical Journal, 155, 60–69. DOI: 10.2307/635381

- Halfacree K. (2012). Heterolocal identities? Counter-urbanisation, second homes, and rural consumption in the era of mobilities. Population, Space and Place, 18(2), 209–224. DOI: 10.1002/psp.665

- Sheller M., Urry J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and Planning A: Economy and Space, 38(2), 207–226. DOI: 10.1068/a37268

- Swiaczny F., Graze P., Schlömer C. (2009). Spatial impacts of demographic change in Germany. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 33, 181–205. DOI: 10.1007/s12523-009-0010-9

- Zelinsky W. (1971). The hypothesis of the mobility transition. Geographical Review, 61(2), 219–249. DOI: 10.2307/213996