Современная урбанистическая структура России и ее пространственная дифференциация

Автор: Соколов Александр Андреевич, Руднева Оксана Сергеевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Города России

Статья в выпуске: 3 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

В целом новейшие тенденции урбанизации противоречивы, а в разных странах и даже регионах одной страны нередко противоположны по содержанию, количественным характеристикам и географическому рисунку. В статье представлен анализ динамики численности населения по всем городам России в период с 1989 г. по 2016 год. Установлено, что за последнюю четверть века сеть городов претерпевает структурные изменения - общее количество городов увеличилось, при этом общая численность городского населения практически не изменилась, а в подавляющем большинстве городов наблюдалось сокращение населения. В результате этого в урбанистической структуре существенно возросла роль городов-миллионников, в то время как большинство крупнейших, крупных, средних и малых городов зачастую находятся в состоянии длительной демографической стагнации. На основе оценки изменения общей численности городского населения выделены урбанизированные зоны, в которых за исследуемый период общая численность городского населения возросла или сократилась. В результате, на территории страны сформировались две крупные зоны с сокращающимся городским населением (Европейская и Азиатская) и шесть зон меньшего масштаба в которых городское население увеличилось (Юго-Западная, Центральная, Северо-Западная, Волго-Уральская, Сибирская и Якутская) выделяя в масштабах страны территории демографического роста и упадка. Выявлено, что зоны урбанизированных провалов возникли из-за одинаковых на всей территории страны причин - несбалансированное развитие экономики в регионах, прекращение функционирования целых отраслей, повлекшее депрессию, в том числе и социальной сферы, которая незамедлительно отразилась на демографии городов. В дальнейшем прогнозируется усиление концентрации населения в крупных городах, которая приведет к еще большему углублению поляризованности заселенного пространства.

Урбанизация, города, агломерации, классификация городов, концентрация населения, территориальное развитие, распределение населения, опорный каркас расселения

Короткий адрес: https://sciup.org/143173593

IDR: 143173593 | DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-3-11

Текст научной статьи Современная урбанистическая структура России и ее пространственная дифференциация

Роль городов в системе расселения как мест концентрации населения всегда была определяющей. Города рассматриваются как центры экономического, научно- технического и культурного прогресса, региональных территориальных комплексов. Современные урбани- стические процессы сделали города не только социально-экономически- ми, политическими и финансовыми, но и мощными информационными и коммуникационными структурами, которые обусловливают темп и ритм свою очередь, регионы (субъекты РФ) формируют более крупные пространственные локации, создавая различные зоны и выделяя в масштабах страны территории экономиче- ского роста и упадка.

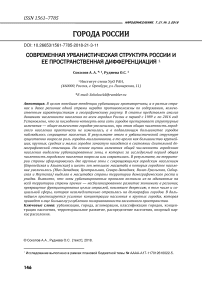

Всего на территории России выделяются 8 зон: две крупные зоны с сокращающимся городским населе- нием (Европейская и Азиатская), ко- торые чередуются шестью зонами меньшего масштаба, где городское население растет (Юго-Западная,

Центральная, Северо-Западная, Вол- развития, как прилегающих террито- го-Уральская, Сибирская и Якутская)

рий, так и целых регионов [1; 2]. В (рис. 1).

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

Рис. 1. Зоны и города с сокращающимся и растущим городским населением в период с 1989 по 2016 гг. (Зоны: I — Европейская; II — Азиатская; III — Юго-Западная; IV — Центральная; V — Северо-Западная; VI — Волго-Уральская; VII — Сибирская; VIII — Якутская)

Fig.1. Zones and cities with decreasing and growing urban population in the period from 1989 to 2016 (zones: I — European; II — Asian; III — South-Western; IV — Central; V — North-Western; VI — Volga-Ural; VII — Siberian; VIII — Yakut)

В России, помимо городов, городскими жителями являются также и жители поселков городского типа (ПГТ). По функциям ПГТ являются городскими поселениями (промыш- ленными, административными и другими центрами), но по размерам, внешнему виду, образу жизни населения, наличию социальной инфраструктуры и конкурентными пре- имуществами они зачастую находятся ближе к сельским поселениям, чем к городам, формируя квази-урбанизацию и квази-горожан. В 2016 г. таких горожан насчитывалось 7,2 млн. человек (6,6% от общего городского населения). Этот тип поселения подвергся наибольшему преобразованию и большинство ПГТ в процессе административных реформ трансформировались в сельские поселения и города. С 1989 г. статус ПГТ потеряли 1003 поселения, сокращение населения в них составило около 6,3 млн. человек.

ПГТ, занимая срединное положение между городами и сельскими поселениями, совместили в себе недостатки тех и других.

Именно с этим связано быстрое сокращение численности населения ПГТ и их значения в системе расселения России. [3] Учитывая современные тенденции в экономике и демографии, оставшиеся ПГТ играют незначительную роль в формировании ядер городской сети.

Европейская зона

В ее состав входят 31 субъекта РФ, расположенные на территории Европейской части России и Урала. Численность городского населения здесь в 2016 г. составляла 30,1 млн. человек.

За последнюю четверть века Европейская зона превратилось в демографическую яму общемирового масштаба. Общее число городского населения сократилось на 9% (3,1 млн. человек.). Количество умерших превысило число родившихся в 2-3 раза, при этом усугубляет ситуацию расположенные здесь Московская и

Санкт-Петербургская агломерации, которые буквально вытягивают оставшееся экономически активное население [4].

Всего в Европейской зоне располагается 468 городов, в 90% из них за последнюю четверть века население постоянно убывает, а в трети регионов (Республика Мордовия, Пермский край, Мурманская, Новгородская, Тверская, Орловская, Тамбовская, Курганская и Ульяновской области) не осталось ни одного города с растущим населением.

Основная причина сокращения городского населения кроется в урбанистической структуре, в которой преобладают малые города — около 76% (подавляющая часть из них составляют населенные пункты с численность жителей менее 12 тыс. человек, т.е. формально не отвечающих основным критериям города) в 92% из них население стабильно сокращается. Так, по мнению Т.Г. Нефедовой, чем меньше размер города, тем больше вероятность его социальноэкономической депрессии, которая часто связана с кризисом или отсутствием градообразующего предприятия [5]. В то же время ситуация не настолько безнадежна. Многие малые города уже не раз переживали трудные времена и восстанавливались. Главное сохранить культурноисторическое наследие многих малых городов, которое потенциально может стать привлекательным для туристической отрасли и послужить отправной точкой последующего социально-экономического роста.

Еще одна обширная категория населенных пунктов с убывающим населением — промышленные города, расположенные преимущественно в пределах индустриального пояса Урала. Еще задолго до эпохи пятилетних планов развития народного хозяйства основной административной единицей измерения Урала являлись металлургические заводы. Именно вокруг них в дальнейшем формировался опорный каркас расселения данной территории. Большинство городов Урала родственны: будь то крупнейший Екатеринбург, крупный Магнитогорск или малый Медногорск. Ведущая роль в основе хозяйства и быта данных городов отведена заводам, отсюда и схожесть многих социальных и экономических проблем. Большинство городов Урала относятся к категории монопро-фильных, и от успешности работы градообразующего предприятия зачастую зависит судьба самого населенного пункта. После распада СССР многие Уральские моногорода выделились особой остротой экономических и экологических проблем и еще больше — трудностью их решения. Они особенно болезненно реагируют на кризисные ситуации, значительная их часть с начала 1990-х годов так и не смогла выбраться из длительной экономической стагнации [6].

Азиатская зона

В ее состав входят 12 субъектов РФ, расположенных на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Численность городского населения здесь в 2016 г. составила 10 млн. человек.

Как и все города России, города Сибири и Дальнего Востока — во многом продукт бурной урбанизации ХХ века. Имел место и добровольный приток населения на восток страны, и условно-добровольный — через переселения по общественному призыву, распределение специалистов и иных организуемых государством переселений. В результате население Сибири и Дальнего Востока, и прежде всего их города, прирастали не только и не столько «своей деревней», сколько переселенцами из западных регионов страны. Даже ресурсов столь большой и быстрорастущей страны, какой был СССР, хватило только для очень дисперсного освоения огромных пространств и организации неплотной, в основном вытянутой вдоль южной границ, сети больших городов, буквально «нанизанных» на Транссиб. Совместно с ним и сформировался здесь опорный каркас расселения практически линейной формы. К закату советского периода население восточных районов России достигло своего пика и с этого времени процесс пошел вспять [7].

В период с 1989 г. по 2016 г., убыль городского населения составила 12% (1,3 млн. человек). С распадом СССР население востока стало активно переселяться на запад. Сейчас в этом регионе расположено 129 городов, в 88% из них население постоянно сокращается. Очень велика доля малых городов — 67% (86 городов) и в 95% из них (в 82-х городах) население сокращается.

Масштабы миграционного оттока и естественной убыли были максимальны на крайнем северо-востоке этой зоны. За 1989-2016 гг. городское население Магаданской области снизилось на 42%, Камчатский край потерял 33%, Сахалинская область — 24%, а Чукотский АО — 16%. В круп- ных и крупнейших городах было 2 активных периода оттока населения — в начале 1990-х и 2000-х годов. Население малых, средних и больших городов весь 25–летний период постоянно сокращалось.

Города азиатской зоны, принимая население из окружающих сельских территорий, вынуждены конкурировать не только с более успешными зонами, но и с Европейской зоной России.

Юго-Западная зона

Она охватывает равнинные и горные территории, протянувшиеся от Северного Кавказа до центральной России. Данная зона — одна из самых своеобразных в этно-демографическом отношении территория России. В ее состав входят 17 субъектов РФ — это все республики Северного Кавказа, Ставропольский, Краснодарский край, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Воронежская, Белгородская, Курская и Липецкая области. Совокупно на этой территории в 179 городах в 2016 г. проживало 16,4 млн. человек.

В период с 1989 по 2016 гг. рост городского населения составил 15% (2,1 млн. человек.). В 108 (60%) городах население увеличилось. На этой территории подавляющую долю составляют малые города — 110, или 61%, и в 53-х из них отмечается рост населения.

Юго-Западная зона — это значимая сельскохозяйственная территория страны с весьма благоприятными природными условиями. Однако и здесь имеется своя внутренняя периферия, с немалым количеством депрессивных районов, к которым можно отнести горные территории. С распадом СССР эти горные районы, по существу, стали внешней периферией страны [5]. Тем не менее, большая часть равнинной территории является наиболее освоенной и заселенной зоной России, здесь самый высокий процент сельского населения, а также более благоприятная демографическая обстановка. Процессы урбанизации в этой зоне начались намного позже других, и это существенно влияет на современную демографическую ситуацию [8]. На этой территории в республиках Северного Кавказа немалый миграционный отток населения компенсируется естественным приростом.

Центральная зона

В ее состав входят 3 субъекта РФ: город Москва, Московская и Калужская области. Численность городского населения в 2016 году составила 18,4 млн. человек. В период с 1989 г. по 2016 г. рост городского населения составил 32% (4,4 млн. человек).

Центральная зона — это союз крупного центра с городами-спутниками, наиболее удобная и взаимовыгодная форма сотрудничества. Центральный город разгружается от некоторых, становящихся для него обременительными видов деятельности и получает возможность сосредоточиться на выполнении своей главной обязанности, экономического и политического центра страны [6].

Города-спутники также извлекают многие выгоды, которые дает им близость к крупному центру. Они используют его как очень емкий рынок труда, развитую и многообразную сферу обслуживания. Это открывает населению городов-спутников большие возможности при выборе места приложения труда, учебы, проведения досуга [6].

Всего в центральной зоне располагается 96 городов, из которых 52 (54%) за последнюю четверть века увеличили свое население. На долю малых 56-ти городов приходится 58%, из которых в 34-х городах население сокращается. В городах этой зоны с положительной демографической динамикой миграционный прирост перекрывает естественную убыль населения благодаря значительному притоку мигрантов из периферии, как своего региона, так и других регионов страны.

Северо-Западная зона

В ее состав входит 3 субъекта РФ: город Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области. Численность городского населения в 2016 г. составила 7 млн. человек. В период с 1989 г. по 2016 г. городское население увеличилось на 0,3 млн. человек (рост 5%). Всего в этой зоне располагается 46 городов, в 31 (67%) из них за последнюю четверть века население сократилось.

Основу стабилизации численности городского населения создает крупный мегаполис — Санкт-Петербург. Промышленный комплекс прилегающих районов Ленинградской области направлен на обеспечение потребностей ядра агломерации, которое является главным рынком сбыта продукции. Положительная динамика численности населения большинства городов этого типа создает предпосылки для дальнейшего развития промышленного производства. При этом формируется устойчивая тенденция усиления дифференциации экономического развития между прилегающими к Санкт-Петербургу районами и периферийными территориями. При этом изменение численности населения в городах, наряду с ухудшением их транспортной доступности, во многом зависит от географического положения того или иного населенного пункта относительно Санкт-Петербурга. В городах, входящих в Санкт-Петербургскую агломерацию, увеличение численности населения происходит более динамично за счет активного жилищного строительства, а по мере удаления от центра агломерации демографические процессы протекают менее интенсивно, сменяясь на периферии незначительным сокращением населения [9].

Волго-Уральская зона

В ее состав входят 4 субъекта РФ: Республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Марий Эл. Численность городского населения в 2016 г. достигла 6,4 млн. человек. В период с 1989 г. по 2016 г. рост городского населения составил 9% (0,5 млн. человек).

Городская сеть состоит из 57-ти городов и в 41-ом (72%) городе население увеличилось. Более половины городов имеют население менее 50 тыс. человек — 32 малых города, и в 22-х (69%) из них население растет.

Это самая передовая во многих отношения зона страны, в которой большинство городов за последнюю четверть века увеличили свое население. В ее состав входят четыре национальных республики, среди которых ведущее положение занимает Республика Татарстан, имеющая высокий промышленный и технологический потенциал. В Татарстане с 2005 г. функционирует крупнейшая особая экономическая зона промышленно-производственного типа — Алабуга, также в республике активно работает центр нано-технологий, здесь же расположен самый малочисленный город России — Иннополис — центр IT-развития. Помимо этого, Казань, Альметьевск и Набережные Челны являются «точками роста», формируя ареал социально-экономической благоприятной среды для развития общества на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны [10].

Сибирская зона

В ее состав входят 11 субъектов РФ, расположенные на территории Западной и Восточной Сибири. Численность городского населения составляет 9 млн. чел. В период с 1989 г. по 2016 г. рост городского населения составил 14% (1,1 млн. человек). В Сибирской зоне 84 города, в 44-х из них население сокращается, в 38-ти из 59-ти малых городов (65%) население сокращается.

Данные регионы Сибири получали значимый демографический поток за счет западного дрейфа из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири, частично компенсируя потери в связи с выездом населения на запад. Основной прирост населения приходиться на крупнейшие города: Новосибирск, Омск, Тюмень, а также на крупные центры нефти и газодобычи в районах с экстремальными природными условиями [6].

В постсоветский период произошло усиление сырьевой направленности российской экономики, углеводороды стали обеспечивать более половины экспортных и налоговых поступлений. Это стало четко проявляться в специфики территориального развития страны — в нефтедобывающих регионах среднедушевой денежный доход населения стал выше среднего по стране. В результате, несмотря на неблагоприятные климатические условия, эти регионы стали привлекательными для трудовой миграции, которая и обеспечивает в них прирост населения.

Якутская зона

Численность городского населения составляет 0,5 млн. человек. В период с 1989 г. по 2016 г. городское население увеличилось на 22% (90 тыс. человек.). В республике всего 13 городов, и в 11-ти (85%) из них население сокращается.

Подавляющее большинство городов в Якутии относятся к категории малые, и они наиболее активно теряют население — в 91% этих городов население сокращается. Рост городского населения Якутии связан с увеличением естественного прироста и миграцией жителей в столицу региона — Якутск. Также с 2000 г. возрос поток трудовых мигрантов из Средней Азии и Китая.

Еще три субъекта РФ: Калининградская область, Республика Крым и город Севастополь необходимо рассмотреть отдельно от выделенных зон. Данные территории являются анклавами, и существенное влияние на их демографию и экономическое развитие, прежде всего, оказывают окружающие их территории.

Калининградская область

Численность городского населения в 2016 г. достигла 0,7 млн. человек. В период с 1989 г. по 2016 г. рост городского населения составил 11% (72 тыс. человек).

Городская сеть региона представлена 22-ю городами. В 13-ти (59%) население увеличилось. Все города Калининградской области (кроме столицы) — малые, с населением менее 50 тыс. человек, и в 12-ти (57%) население увеличилось. Регион является миграционно привлекательным и для жителей СНГ, и для россиян (в основном выходцев из Сибири и Дальнего Востока), что формирует увеличение городского населения.

Республика Крым и город Севастополь

Численность городского населения составляет 1,4 млн. человек. В настоящее время городская сеть представлена 17-ю городами. В период с 1989 г. по 2016 г. сокращение городского населения составило 2% (32 тыс. человек). Главными причинами депопуляции городского населения является низкая рождаемость, старение населения и высокая смертность в трудоспособном возрасте. Рост населения происходил, в основном, за счет миграционных потоков. В целом население 12-ти городов (71% от общего числа) сократилось. В регионе более половины городов (65%) отно- сятся к категории «малые», и 7 из них уменьшили свою населенность.

***

Выделенные зоны отражают в масштабах страны территории демографического роста и упадка. Наиболее активно развиваются города Московской и Санкт-Петербургской агломерации, Республики Татарстан, Краснодарского края, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Значительно теряют население города обширного пространства Европейской части страны, а также города Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Исторический процесс изменения числа городов России в последние 25 лет неотрывно связан с социальноэкономическим развитием. Население покидает неперспективные города, находящиеся или в упадке, или в состоянии застоя, и переезжает в более привлекательные и обладающие большим потенциалом. Конкурентоспособность современных городов формируется не только разнообразием их стратегий развития, но и прежде всего эффективностью городской среды, ее способностью к динамическим изменениям [10].

Модернизация как централизации производства в условиях закрытой экономики советского государства исчерпала себя. В глобальном мире наиболее успешные стратегии развития демонстрирует диверсификация ресурсов городского развития в виде сетей городов. В России в настоящее время наблюдается гипертрофированный дисбаланс в развитии городской сети на значительной территории [11]. Только сглаживание диспропорций социально-экономического пространства позволит сформировать сбалансированную ленности одних городов и массового сеть городов и избежать перенасе- оттока из других городов.

Список литературы Современная урбанистическая структура России и ее пространственная дифференциация

- Уставщикова С.В. Современные процессы урбанизации в Саратовской области // Известия Саратовского университета. Новая серия. Науки о Земле. - 2015. - № 2. - С. 27-31.

- Руденко Л.Г. Функции городов и их влияние на пространство. - Киев: Феникс, 2015. - 292 с.

- Симагин Ю.А. Социально-экономическое значение поселков городского типа в регионах России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2009. - № 20. С. 50-55.

- Атлас «Le Monde diplomatique». - М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2008. - 218 с.

- Нефедова Т.Г. Российская периферия как социально-экономический феномен // Региональные исследования. - 2008. - № 5. - С. 14-31.