Современное декоративно-прикладное и сценическое искусство коренных народов Амура и Сахалина как компоненты этнокультурной идентичности

Автор: Березницкий Сергей Васильевич

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (64), 2023 года.

Бесплатный доступ

Декоративно-прикладное искусство и сценография являются важными компонентами этнокультурной идентичности. Рассматривая данные феномены как сложные тексты, содержащие специфические этнокультурные и общекультурные смыслы, автор прослеживает на примере современного декоративно-прикладного и декорационно-сценического искусства коренных народов амуро-сахалинского региона, каким образом сегодня в условиях возрастания роли киберпространства трансформируется этническая культура и конструируется этническая идентичность.

Коренные народы амура и сахалина, этнокультурная идентичность, декоративно-прикладное искусство, театрально-декорационное искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/170199729

IDR: 170199729 | УДК: 39:930.85 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-2/55-68

Текст научной статьи Современное декоративно-прикладное и сценическое искусство коренных народов Амура и Сахалина как компоненты этнокультурной идентичности

Возрастание роли электронных средств массовой информации все настойчивее требует от современного человека максимального универсализма. Проблема этнокультурной идентичности является актуальной не только для России, но и для всего мира. В современном обществе человек оказался внутри огромного киберпространства, со множеством этносоциальных и ментальных полей, языков и культурных кодов, приводящих к усложнению этнокультурной идентичности, ее трансформации, а порой и утрате [51, с. 214].

Этнокультурная идентичность как предельно широкое понятие означает сложный процесс самоотождествления человека в окружающей среде, этнической общности, путем осознания своего места, создания этнической картины мира. В структуре этнокультурной идентичности наиболее значимыми считаются когнитивные представления об особенностях своей этнической общности и отношение к членству в ней [1; 22; 32; 33; 35; 45; 46; 50, с. 25–33 и др.].

В научный оборот термин «этничность» ввел в начале 1970-х гг. Д. Рисмен, разработавший его еще в середине 1950-х гг. [30, с. 84]. Термин «виртуальная этничность» получил широкое распространение благодаря работе М. Постера 1998 г. в значении взаимодействия реальных и виртуальных элементов в конструировании этнических групп [5, с. 27; 11, с. 13–14, 132; 53].

Культурные, языковые, территориальные, родственные, ментальные компоненты этнокультурной идентичности показывают, как именно этническая группа приобретает и сохраняет специфические признаки, отделяющие ее от других групп. Амплитуда выражения этнической идентичности широка и включает в себя как этноцентризм, так и этноиндифферентность. Даже неосознанно люди прибегают к этничности, ищут в ней ресурсы для самореализации и позиционирования [9, с. 40]. Эт-ничность может быть не только естественной, изначальной данностью индивида или группы, но и конструируемой с определенными целями в специфических этнокультурных полях под влиянием многих факторов. Этническая идентичность, сохраняя отдельные архетипы, трансформируется и заново создается в процессе эволюции этноса.

Внедрение новых технологий, стремительный процесс интернетизации общества и киберкоммуникации значительно содействуют распространению глобальной культуры, трансформации и исчезновению остатков культуры традиционной, создают условия для размывания этнической идентичности. Наблюдается также и рост новых вариантов этнического самосознания и этнокультурной идентичности.

Этничность, индивидуальная и групповая этнокультурная идентичность давно являются актуальными темами научных исследований [2; 3; 4; 6; 7, с. 11, 14, 40, 46 и др.; 12; 15; 23; 24; 25, с. 3; 28; 31; 38; 39; 42; 43; 44; 49, с. 112, 131,

182 и др.]. Однако единой концепции понимания этих культурных феноменов ученые до сих пор не выработали.

П. Бурдье рассматривал структуры, воздействующие на членов общества, внутреннюю работу человеческого сознания, изначальные, символические матрицы практической деятельности по классификации окружающего мира, механизмы, воспроизводящие и изменяющие культурные ценности, посредством габитуса, то есть опыта по усвоению знаний, модели восприятия действительности при решении конкретных задач [7, с. 11, 13, 14, 40, 46].

Ф. Барт, разрабатывая известную концепцию о соотношении этнических групп и их границ, подчеркнул, что существование этнических различий сохраняется даже в условиях межэтнических контактов, приводящих к культурным изменениям [2, с. 10–12].

Детального исследования требует вопросы о причинах устойчивости этнических границ и механизмах выработки этнокультурных отличий. Однако в последние десятилетия киберпространство все плотнее перекрывает все возможные – реальные и ментальные – культурные границы, а проявление и самопрезентация традиционных культур все больше находят место в интернете – на форумах, в социальных сетях и на сайтах этнической тематики. Виртуальная жизнь людей напрямую связана с глобальными изменениями, с новыми коммуникациями в культуре, которые открыты для дискуссий по вопросам этничности. Новое киберпространство не просто дополняет реальность, а значительно расширяет круг взаимодействий, открывает новые возможности для самовыражения этноса [10, с. 36].

Эти тенденции делают весьма актуальными исследования сложных форм киберэтнических, социальных, сложносоставных, культурных, религиозных, ментальных, профессиональных и других идентичностей. Увеличение скорости интернета и информационных киберпотоков напрямую связано с появлением новых киберсообществ, виртуальных механизмов конструирования киберидентичности, независимой от этнополитической корректности [5].

Процессы конструирования различных типов идентичности посредством киберпространства можно проследить на основе анализа произведений изобразительного и сценического искусства как сложных этносоциокультурных текстов, содержащих специфические этнокуль- турные и общекультурные смыслы. В сфере художественной культуры конструируются этнические идеалы, новые этнокультурные ценности и традиции, закрепляющиеся в форме и содержании произведений [25, с. 1–2, 4; 29].

Пример действия подобных механизмов трансформации этнической ментальности, репрезентации и форматирования этнической идентичности демонстрируют изменения декоративно-прикладного и декорационно-сценического искусства коренных народов амуро-сахалинского региона. Исследование этих процессов представляется достаточно актуальным с учетом определенной региональной специфики.

Данное исследование1 основывается на теоретическом принципе новой этнографии, согласно которому этноресурс, этническая культура коренных народов Севера в настоящее время характеризуются не столько вековыми устоями традиционных форм, сколько спецификой экологических, материальных, социальных и духовных технологий. В этом контексте наиболее перспективным становится исследование этнокультурного потенциала народа, этнически самобытных мотивационно-деятельностных, ситуационных схем, особенностей этнокультурных ценностей. Этнокультурное наследие является важной основой этнокультурной идентичности во всей сложности устойчивости и изменчивости ее компонентов [12, с. 82].

Декоративно-прикладное и декоративно-сценическое искусство коренных народов амуро-сахалинского региона является объектом исследования историков, этнографов, археологов, искусствоведов, фольклористов начиная с XIX в. В трудах Л.И. Шренка [47, с. 90], Л.Я. Штернберга [48], Б. Лауфера [52], С.В. Иванова [16; 17, с. 390–406; 18; 19; 20], Н.В. Кочешкова [26], П.Я. Гонтмахера [13], С.Ф. Карабановой [21], Ч.М. Таксами [40; 41, с. 181–182],

А.Б. Островского [34] не только представлена феноменальная по объему историографическая база, но и исследованы многие стороны этих компонентов культуры тунгусо-маньчжуров и палеоазиатов.

Современные мастера коренных народов Севера в сфере декоративно-прикладного и декорационно-сценического искусства не ставят своей целью формирование или выражение официальной идеологии, главное для них – создание этнокультурного пространства, объединяющего мастера с заказчиком, сценариста и режиссера со зрителем. Самодеятельные театральные постановки содержат в себе ментальные метафоры в качестве основы модели этнокультурной реальности. Сценические жанры и костюмы являются частью системы передачи этнических смыслов, они побуждают зрителей разделять культурные ценности своей общности [37].

Одними из первых среди амурских этносов свой народно-любительский театр создали в 1930-е гг. нанайцы. За время функционирования этого театра ярко проявили себя две основные тенденции: традиционная, связанная с обращением к этническому фольклорному и сценографическому материалу, и инновационная, возникшая под влиянием европейского, а также русского театра [27].

В советское время декоративно-прикладное искусство и концерты самодеятельных ансамблей были обязательным атрибутом повседневной и праздничной жизни коренных народов амуро-сахалинского региона. Практически в каждом селе были комбинаты бытового обслуживания, мастерские по изготовлению меховых тапочек, женских сумочек, сувениров из тканей, меха, рыбьей кожи, бересты, ивы с аппликациями, со спирально-ленточным орнаментом. Изготавливали сценические костюмы по традиционным лекалам и украшали их орнаментами. Такая деятельность не только давала заработок местным женщинам, но и позволяла передавать этнокультурные ценности новым поколениям. На праздниках не только подводили итоги социалистического соревнования, но и выясняли, кто является лучшей мастерицей в производстве сувениров, в приготовлении этнических блюд, кто лучший оленевод или охотник. Все это порождало гордость за свой род и свой народ.

Сегодня презентация этнической культуры через костюм, в том числе и театральный, так- же происходит с использованием как традиционных источников информации, так и самых современных, извлекаемых из киберпространства. Именно в нем дизайнеры ищут вдохновение и внедряют иноэтнические компоненты в комплексы народной одежды, в орнамент и колорит красок, в материалы для создания требуемого образа персонажа [14, с. 11–13; 36].

Без особого труда устроители этнических праздников, фестивалей, спектаклей находят в интернете информацию о персонажах и их внешнем облике, тексты для инсценировок, не задумываясь о последствиях в виде трансформации индивидуальной или групповой идентичности или даже этнической культуры в целом [8, с. 39].

В соответствии с традиционным мировоззрением, орнамент защищает людей от вредоносных сил. Узоры, стилизованные изображения, медные или бронзовые подвески не только служили оберегами человека, но и показывали его родовую и этническую принадлежность, социальный статус, могущество и древность рода.

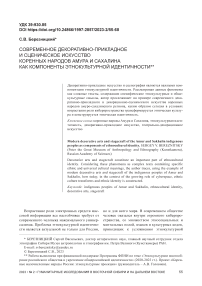

В настоящее время подавляющее большинство представителей коренных народов региона уже не могут расшифровать семантику традиционных орнаментов, за исключением зрительно читаемых рыб, птиц, других понятных образов (Рис. 1, 2, 3). Сами люди утверждают, что главная причина утраты этого навыка заключается в межэтнических браках между амурскими народами, создании семей с русскими и представителями других этносов.

Таким образом, современный процесс формирования этнокультурной идентичности подвергся ряду преобразований. Изменилось само этнокультурное поле, в котором значительную часть занимает мировое киберпространство, формирующее новые формы репрезентации общемировой культуры с образами и персонажами европейского и русского фольклора.

Современные мастера декоративно-прикладного и сценического искусства из числа коренных народов амуро-сахалинского региона пользуются полной творческой свободой в поисках сюжетов для орнаментов, узоров, вы-

Рис. 1. Лики зверей в орнаменте нивхов. Экспонат школьного музея с. Иннокентьевка (Николаевский район Хабаровского края), июнь 2022 г. Фото С.В. Березницкого

Рис. 2. Образцы нанайского орнамента. Центр нанайской культуры с. Джари (Нанайский район Хабаровского края), июнь 2021 г. Фото С.В. Березницкого

Рис. 3. Образцы современного нанайского орнамента. Центр нанайской культуры с. Джари (Нанайский район Хабаровского края), июнь 2021 г. Фото С.В. Березницкого шивок, композиций театральных постановок. В качестве источников используются любые понравившиеся образцы, которые передаются не только между бывшими родовыми подразделениями этноса, но и между отдельными народами (нанайцы, нивхи, негидальцы, ульчи, орочи).

В современных орнаментах до сих пор наиболее часто используются образы рыб, амурской волны, родового древа с ветвями и сидящими на них птичками, которое вышивалось на спинке свадебного халата невесты. Чем больше птиц, тем большей плодоносящей энергией насыщалась одежда, будущая семейная жизнь, материнство. Еще одним типом в амурской орнаментике являются образы небесных, водных драконов и драконообразных существ. Изображаемая на свадебном халате чешуя дракона осмыслялась именно в контексте характеристик этого существа – мощного, обитающего во всех стратах мирового пространства. Дракон объединяет в себе силу медведя, ловкость тигра, способность ходить по земле, летать как птица, плавать как рыба, повелевать молниями, громом и огнем. Характеристика драконообразных существ многополярная, позитивная и негативная, что зависело от соблюдения или не соблюдения родовых обычаев, законов традиционной морали, этики и промысловой жизни. Чешуя считается живой броней, защищающей невесту от стрел злых духов: наложенные друг на друга верхние фрагменты со свободными нижними концами дают свободу движения и защиту.

Негидальские произведения декоративно-прикладного искусства сохраняют свою традиционную отличительную деталь в виде трилистника, многолетнего растения Вахта трехлистная ( Menyanthes trifoliáta ), Трилистник водяной, или Трифоль. Трилистником любят лакомиться лоси, мощные животные, олицетворение Вселенной, тайги, сексуальной энергии. Добыча лося надолго обеспечивала семью мясом, а мастериц – шкурой для поделок.

У орочей в составе творческих коллективов, районных и городских этнокультурных центров на протяжении последних десятков лет работают русские, белорусы, украинцы, которые прониклись культурой этого народа, и активно производят образцы орнамента, музыкального фольклора на основе своего этнического менталитета. Однако в орочском обществе такие новшества не осуждаются, а, наоборот, приветствуются, так как большое количество детей включены в этот творческий процесс (Рис. 4).

Орочским называется «шаманский» костюм, изготовленный в первой четверти XXI в. русским краеведом, электромехаником Ванинского морского порта, который много лет по крупицам собирает все возможные остатки орочской культуры, представления о сакральных ландшафтах. Внешний вид костюма взят из интернета. На праздниках в этом костюме выступает «орочский шаман», роль которого исполняет бурят. Музыкальные номера и театральные постановки разрабатывает работник сельского дома культуры – украинка, также влюбленная в культуру орочей.

Современные нивхские мастерицы, работники этнокультурных центров активно пользуются интернет-источниками в своем творчестве. О себе они говорят, что легко идут на замену этнических образцов любыми из киберпространства. Главное для устроителей выставок и праздников – сделать так, чтобы зрителям было интересно и весело.

У коренных народов региона имеются детские и взрослые танцевальные кружки, в которых занимаются не только танцами, но и декоративным искусством, постановкой музыкальных и театрализованных сценок: «Стружки», «Водопад», «Река», «Танец огня», «Чайки», «Белая нерпа», «Танец с бубном», «Водоросли», «За ягодами», «За китайской невестой», «На рыбалке», «На охоте», «Речная русалка», «Почему у зайца уши длинные», «Почему у сороки хвост длинный» и др.

В советское время сценарии праздников, концертов и спектаклей, формы костюмов и образы персонажей рассылались на места из краевых и районных управлений культуры. Участницы ансамблей пели песни, исполняли монологи и диалоги, скороговорки на родных языках. Сегодня, напротив, обязательной рассылки сценариев практически нет, присылаются лишь указания о времени проведения мероприятий. Работники местных учреждений культуры находятся в свободном творческом поиске, который они осуществляют на просторах интернета. Театральный репертуар построен на фольклоре народов Севера и мира, который берется из интернета, как и тексты на русском языке с отдельными терминами из языков народов Севера. Актеры могут читать заранее подготовленные тексты, написанные кириллицей. Иногда это приводит к курьезным ситуациям, как, например, во время празднования юбилея одного из амурских сел. Инсценировка «По ягоды» вызвала бурный

Рис. 4. Образцы современного орочского декоративно-прикладного искусства.

Автор Л.Е. Варшавская, пгт. Ванино. Фото из архива Л.Е. Варшавской восторг у всех зрителей – местных жителей и гостей, хотя пошла не по сценарию. Участницы мини-спектакля (женщины в красивых халатах с орнаментом) изображали поездку за ягодами на лодке на другой берег Амура. На сцене четверо из них гребли веслами на муляже деревянной лодки. Еще одна играла роль мужчины на корме лодки с рулевым веслом в одной руке и курительной трубкой с длинным чубуком в другой, с помощью которой она имитировала курение табака. Традиционно женщины-гребцы сопровождали плавные движения веслами песней на родном языке – о том, как они переплывут Амур, соберут ягоды в берестяные чу-машки, вернутся домой и приготовят из ягод вкусные блюда. Однако современные участницы спектакля языка не знали и могли петь эту песню, лишь читая текст на бумаге. Рулевой дал команду, девушки дружно, но молча заработали веслами, глядя в зал. Один из зрителей прокомментировал: «Ничего, сейчас от берега отплывут и начнут петь». Лодка «плыла», но песня не начиналась. Ведущая концерта поняла, что без текстов песня не начнется и решила передать их гребцам. Однако это движение было прервано зловещим шепотом одной из гребущих: «Ты куда, утонешь, мы уже на середине Амура». Другая стала шептать рулевому, чтобы она взяла листок с текстом. На это рулевой не менее зловещим шепотом ответила: «Ты что, не видишь, у меня руки заняты. В одной весло, а в другой трубка». Тут уже зрители не смогли сдержать смеха, стали смеяться и гребцы. Затем актеры решили: лодка уже переплыла Амур, они вышли из нее, взяли в руки тексты и под аплодисменты зала спели на родном языке песню «По ягоды». Незнание родного языка артистками никому из зрителей не испортило праздничного настроения (Полевые материалы автора, далее – ПМА. 2009–2010 гг.).

В фольклорных коллективах всех амурских народов очень популярна юмористическая театрально-музыкальная постановка про молодого парня, тщеславного человека, который хотел выделиться среди сородичей и купить себе жену в Маньчжурии. Мораль спектакля заключается в том, что хитрые китайцы обманули его и подсунули старую, некрасивую, косоглазую женщину, которую скрывали под платком. Гром аплодисментов вызывает кульминационный момент спектакля, когда жених-неудачник уже на Амуре впервые видит свою невесту без покрывала.

Сегодня коренные народы Амура и Сахалина устраивают такие праздники, как «Бубен дружбы», «День рыбака», «День оленевода», «День первой охотничьей тропы», «День первой и последней воды» с ритуальным угощением духов-хозяев географической местности, с просьбами об удаче в промысле, конкурсами-продажами предметов декоративно-прикладного искусства, дегустацией блюд этнической кухни.

Квинтэссенцию современного творчества в области организации музыкально-театральной деятельности можно выявить из бесед с сотрудниками сельских и районных домов культуры, этнокультурных центров. Их работа начинается с поиска на сайтах подходящих материалов. Главный посыл: чтобы зрителям было смешно и весело. Из нескольких разных сценариев, без этнической или культурной привязки, они составляют один, оптимально подходящий для конкретной зрительской аудитории. Затем раздаются роли сотрудникам центров, создаются костюмы и декорации. Зрителей приглашают через SMS-сообщения и приложение WhatsApp. Стихотворения, тексты песен, музыкальные треки – все скачивается из интернета. При этом никто не обращает внимания на источник информации (ПМА. 2021–2022 гг.).

Подобным же образом мастерицы используют в своем творчестве искусственные материалы (дерматин, фоамиран), швейные машинки и оверлоки. Узоры для орнамента или для поделок мастерицы также берут из интернета: «Композиция узора идет из головы и интернета. Никакого канона нет. Фантазируй, как хочешь, и соединяй вместе зооморфный, геометрический или растительный орнамент, птичек, рыбок. А кто тебе что скажет? Да какая там семантика! Никто об этом даже и не думает. Это же творчество. Главное, чтобы при этом пела душа» (ПМА. 2022 г.). Тем не менее этноментальная связь мастера с материалом еще сохраняется. Если вещь сделана из рыбьей кожи, то ее образ обязательно связывается с народами Амура, то есть с нивхами, ульчами, нанайцами, для которых рыба имеет в жизни первостепенное значение. Оленья или лосиная кожа, ровдуга означают связь с тунгусским миром. Береста считается международным материалом, потому что это дерево растет по всему миру. Природа всем повелевает, в том числе и мыслями мастериц (ПМА. 2022 г.).

Сценические костюмы делаются для каждого персонажа спектакля. Например, для тан- ца «Куропатка» используется белая материя, для спектакля «Хозяин воды» – цвета морской волны. Соответствующая цветовая палитра подбирается в интернете для костюмов персонажей, изображающих нерпу, журавля, чаек, Солнце, огонь, шамана и т.п. Костюмы для отрицательных персонажей, злых духов, отличаются темными и черными оттенками. Их одеяние стараются делать максимально отталкивающими. Лица актеров прячутся под страшными масками.

В целом анализ бесед с информантами позволил классифицировать мотивацию их деятельности в сфере декоративно-прикладного и декорационно-сценического искусства. На первом месте оказалось желание работать для души с родным орнаментом и сценическими костюмами, на втором – изготовление этнических сувениров для продажи, на третьем – желание напомнить о своем этносе, прикоснуться к его корням в виде произведений искусства. При этом многие помнят, что раньше их орнамент отличался не только по этническому, но даже по родовому признаку. Теперь же они шьют халаты по одинаковому лекалу и типу. По горловине, подолу и обшлагам рукавов пришивают заготовки орнамента. Какому народу он принадлежит, уже никто не знает. Каждая мастерица уверена, что это орнамент именно ее народа. Утешением является объективная причина: длительные межэтнические контакты привели к унификации орнамента. Современные узоры на халатах, обуви, берестяной посуде и прочих предметах делаются с эстетической целью, чтобы вещь стала более красивой. Никто из мастериц не может точно объяснить, что означает узор орнамента, за исключением некоторых наиболее очевидных, реальных образов. Тайну магии орнамента им не смогли передать их бабушки, которые провели свое детство в школах-интернатах, где разговаривали на русском языке и носили европейскую одежду.

Исчезновение из быта родной одежды, обуви, поделок, сувениров из рыбьей кожи связано как с объективными, так и с субъективными причинами. К объективным относится грабительская деятельность рыбопромышленных компаний, которые в последние годы практически полностью перегораживают заездками Амурский лиман, в результате чего нерестовый лосось не поднимается выше по течению реки. Поэтому у коренных народов нет рыбьей кожи. Если же покупать ее в других регионах (на Са- халине или на Камчатке), то себестоимость продукции значительно возрастает. Немаловажным является и следующий фактор: прежние технологии обработки рыбьей кожи забыты, не у всех есть костяные ножи для снятия кожи и мездры, остатков мяса и жира, кожемялки, костный мозг диких животных, с помощью которого кожа после просушки размягчалась, и т.п. С рыбьей кожей тяжело работать, на ее обработку нужно потратить много времени и энергии. Современные мастерицы искренне удивляются тому, как справлялись их предки, когда из рыбьей кожи изготавливали не только обувь и халаты, но даже паруса для лодок.

Практические все информанты отмечали, что в настоящее время они не только активно пользуются киберпространством, социальными сетями, обмениваются фотографиями, рецептами, музыкальными треками для спектаклей и танцев, орнаментами, другими видами информации, заказывают в интернет-магазинах рыбацкие сети, лодки, крючки и блесна, смартфоны и компьютеры, но и мечтают создать сеть этнических сайтов, чтобы общаться только на родных языках и решать свои злободневные вопросы.

Жизнеспособность традиционной этнической культуры в современном обществе во многом связана с различными вариантами развития культурного наследия в новой киберкомму-никативной среде. Прежняя этническая идентичность, базовые критерии, архетипы этнического самовыражения усложняются новыми компонентами, трансформацией механизмов этнокультурной самоидентификации и появлением новых форм, которых не было ранее.

В традиционной культуре понимание принадлежности к конкретному этносу строилось на механизмах генетической близости к определенному роду, семье, на основе полноценного владения этническим языком, на специфике социальной организации, на необходимости соблюдения родовых обычаев, на авторитете стариков и шаманов. Сегодня проявления этнической идентичности в сфере декоративно-прикладного и сценического искусства еще сохраняются в специфике технологий при изготовлении предметов и произведений, знаков, образов и символов, однако все активнее происходит трансформация этих приемов, влекущая за собой размывание этничности, ее усложнение иноэтническими компонентами. Присвоение тех или иных инокультурных аспектов и технологий декоративно-прикладного искусства происходит прежде всего с помощью сети интернет и глобального киберпространства, в котором можно свободно и без труда найти ответ практически на любой вопрос, найти не только научные исследования, но и тексты, созданные неспециалистами ради развлечения публики, без учета этнокультурной направленности. Подобные киберматериалы для декоративно-прикладного и сценического искусства становятся особой культурной формой, содержание которой влияет на формирование новой этнической идентичности коренных народов Амура и Сахалина.

Список литературы Современное декоративно-прикладное и сценическое искусство коренных народов Амура и Сахалина как компоненты этнокультурной идентичности

- Ачкасов В.А. Этническая идентичность в ситуациях общественного выбора // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. 2. Вып. 2. С. 56-68.

- Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различи: сборник статей. М.: Новое изд-во, 2006. С. 9-48.

- Бахова Н.А. и др. Этнообразующие механизмы и формы самосознания коренных народов в условиях внешнего цивилизационного давления (на примере якутского этноса) // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2012. Т. 5. № 7. С. 988-1004.

- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.

- Борисова И.З. Роль киберпространства в формировании этнической идентичности // Культура и цивилизация. 2020. Т. 10. № 3А. С.26-30.

- Булгакова Т.Д. Становление этнической идентичности в Сибири: роль традиций и современных институтов // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2015. Т. 8. № S. С. 227-236.

- Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.

- Волокитина Н.А. Этническая культура и репрезентация этнической идентичности в интернет-пространстве // Человек. Культура. Образование. 2019. № 3. С. 39-45.

- Головнев А.В. Этничность и идентичность на Урале // Уральский исторический вестник. 2011. № 2. С. 40-49.

- Головнев А.В., Белоруссова С.Ю. Виртуальная этничность - новация на фоне традиции? // Сибирские исторические исследования. 2019. № 2. С. 36-40.

- Головнев А.В., Белоруссова С.Ю., Киссер Т.С. Виртуальная этничность и киберэтногра-фия. СПб.: МАЭ РАН, 2021.

- Головнев А.В., Киссер Т.С. Проекции этничности коренных малочисленных народов России (по данным веб-опроса) // Уральский исторический вестник. 2021. № 2. С. 80-89.

- Гонтмахер П.Я. Золотые нити на рыбьей коже: очерки о декоративном искусстве нивхов. Хабаровск: Кн. изд-во, 1988.

- Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения: автореф. дис. ... д. соц. н. М., 1994.

- Громов М.Н. Культурное наследие как основа национальной идентичности. М.: ГАСК, 2005.

- Иванов С.В. Архитектурный орнамент народов Нижнего Амура // Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. 15. М.; Л., 1953. С. 278-282.

- Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX - начала XX в. М.; Л., 1954.

- Иванов С.В. Медведь в религиозном и декоративном искусстве народностей Амура // Памяти В.Г. Богораза: сборник статей. Л., 1937. С.1-45.

- Иванов С.В. Орнамент // Историко-эт-нографический атлас Сибири. М.; Л., 1961. С.369-435.

- Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX - начала XX). М.; Л., 1963.

- Карабанова С.Ф. Танцы малых народов юга Дальнего Востока СССР как историко-эт-нографический источник. М., 1979.

- Кессиди Ф.Х. Глобализация и культурная идентичность // Вопросы философии. 2003. № 1. С. 76-79.

- Кистова А.В., Кушнарева А.В. Формирование общероссийской национальной идентичности в процессе развития художественного образа. Анализ живописного произведения Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова» // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2011. Т. 4. № 12. С. 1669-1683.

- Копцева Н.П., Кистова А.В. Конструирование этнокультурной и общенациональной идентичности как философская проблема // Философия и культура. 2015. № 1. С. 12-19.

- Копцева Н.П., Неволько Н.Н., Резникова К.В. Формирование этнической культурной идентичности в современной России с помощью произведений национального искусства (на примере эвенкийского эпоса и декоративно-прикладного искусства) // Педагогика искусства. 2013. № 1. С. 1-15.

- Кочешков Н.В. Декоративное искусство народов Нижнего Амура и Сахалина XIX-XX вв.: проблемы этнических традиций. СПб.: Наука, 1995.

- Крыжановская Я.С. Нанайский любительский театр и его место в историко-культурном процессе юга Дальнего Востока // Вестник Бурятского государственного университета. 2010. № 6. С. 252-259.

- Латур Б. Надежды конструктивизма // Социология вещей: сборник статей. М.: Территория будущего, 2006. С. 365-389.

- Либакова Н.М. Формирование позитивной этнической идентичности индигенных народов посредством декоративно-прикладного искусства (резьба по кости) // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. Ч. 1. С. 1887-1894.

- Макарова И.А. Социально-философские подходы к определению понятия «этнос» // Вестник Забайкальского государственного университета. 2013. № 9. С. 84-92.

- Малахов В.С. Неудобства с идентичностью // Вопросы философии. 1998. № 2. С. 43-53.

- Михайлова М.А. Этнокультурная идентичность в условиях культурной глобализации // Вестник Бурятского государственного университета. 2013. № 14. С. 191-196.

- Монаков А.М. Этнос и этническая идентичность // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2008. № 1. С. 72-91.

- Островский А.Б. Ритуальная скульптура народов Амура и Сахалина. Путеводная нить чисел. СПб.: Нестор-История, 2009.

- Попова М.К. Национальная идентичность и ее отражение в художественном сознании. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004.

- Рябова О.Н., Михайлов А.А. Этнический костюм как способ обретения идентичности // Построение систем управления устойчивым развитием территории: аспекты цифровизации. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции (г. Иваново, 22 июня 2021 г.). Вып. I. Иваново, 2021. С. 50-55.

- Садыхова Л.Г. «Народный театр» как программа формирования национально-культурной идентичности // Ценности и смыслы. 2015. № 5. С. 80-88.

- Смирнова Н.М. Когнитивные основания феноменологического конструктивизма // Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. М.: «Канон+», 2009. С. 141-168.

- Стенищева А.А. Этнокультурная идентичность: возникновение и становление // Сборник статей XIV Международной научно-практической конференции «Шамовские педагогические чтения» (г. Москва, 22-25 января 2022 г.): в 2-х ч. Ч. 2. М., 2022. С. 896-900.

- Таксами Ч.М. Одежда нивхов // Одежда народов Сибири. Л., 1970. С. 166-195.

- Таксами Ч.М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов (сер. XIX - нач. XX в.). Л., 1975.

- Тишков В.А. О феномене этничности // Этнографическое обозрение. 1997. № 3. С. 3-21.

- Тишков В.А. Идентичность и культурные границы // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М.: Московский центр Карнеги, 1997. С. 15-43.

- Тишков В.А. Российская идентичность: внутренние и внешние вызовы // Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 4. С.408-412.

- Шарапова С.М. Феномен идентичности в истории профессиональной художественной культуры коми (зырян) ХХ в.: автореф. дис. ... к. культурологии. СПб., 2005.

- Широкогоров С.М. Этнос: исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. М.: Либроком, 2012.

- Шренк Л.И. Об инородцах Амурского края. Т. 2. СПб., 1899.

- Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Хабаровск: Дальгиз, 1933.

- Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003.

- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996.

- Юань Цзяли, Лях В.И. К вопросу о характеристике этнокультурной идентичности современного общества // Культура и цивилизация. 2022. Т. 12. № 1а. С. 214-220.

- Laufer, В., 1902. The decorative art of the Amur tribes. Memoirs of American Museum of Natural History. Vol. 7. New York.

- Poster, M., 1998. Virtual ethnicity: tribal identity in an age of global communications. In: Jones, S. ed., 1998. Cybersociety 2.0: revisiting computer-mediated communication and community. London: Sage, pp. 184-211.