Современное комплексное лечение раненых и пострадавших с боевыми повреждениями конечностей

Автор: Брижань Л.К., Давыдов Д.В., Хоминец В.В., Керимов А.А., Арбузов Ю.В., Чирва Ю.В., Пыхтин И.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучены результаты лечения 117 раненых с изолированными огнестрельными переломами костей конечностей. В тактике ведения раненых применены подход «damage control» и последовательный остеосинтез отломков. Выполнено сравнение результатов применения аппарата из комплекта стержневого военно-полевого и вакуумных аспирационных повязок у 58 раненых и другого стержневого аппарата с обычным лечением ран у 59 раненых на первом этапе хирургического лечения. Полученные результаты демонстрируют возможность аппарата из комплекта стержневого военно-полевого быстрее и эффективнее выполнить наружную фиксацию отломков длинных костей. Применение аппарата из комплекта стержневого военно-полевого в сочетании с вакуумными аспирационными повязками на первом этапе позволяет в ранние сроки перейти на использование внутреннего остеосинтеза и получить хорошие функциональные и анатомические результаты.

Аппарат внешней фиксации, комплект стержневой военно-полевой, огнестрельные ранения конечностей, вакуумные аспирационные повязки, последовательный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/140188528

IDR: 140188528 | УДК: 617.57/58:61:355.588.2

Текст научной статьи Современное комплексное лечение раненых и пострадавших с боевыми повреждениями конечностей

Боевые повреждения костей конечностей зачастую несут в себе угрозу жизни пострадавшему, являясь особой клинической проблемой в военно-полевой хирургии и травматологии. Доля таких травм в общей структуре относительно невелика и колеблется от 3,7 до 11,2%, но при этом частота повреждений костей конечностей и таза достигает 85–90% [6, 8, 9].

Массивное повреждение тканей, хирургическая агрессия, инфицирование, гемотрансфузии у таких пострадавших ведут к нарушению кровообращения в системе микроциркуляции, что затрудняет действие медиаторов воспаления и приводит к извращению ответного защитного системного воспалительного синдрома [1, 5]. Описанный синдромокомплекс патогенетических и клинических явлений отечественные специалисты объединяют в понятие «травматическая болезнь». Важным звеном травматической болезни является синдром взаимного отягощения, связанный с гиповолемией, повреждением мягких тканей и костей различных сегментов. Кроме того, очаги некроза тканей могут явиться источником нарастающей интоксикации с грубыми нарушениями функции почек, электролитного состава [2, 12]. Хотя повреждения от огнестрельных снарядов имеют некоторые особенности, основные патофизиологические механизмы течения раневого процесса и принципы лечения, по мнению многих ученых, сопоставимы с таковыми у пострадавших с политравмой [11, 13].

В последние десятилетия для лечения раненых и пострадавших со множественной и сочетанной травмой успешно применяют концепцию «damage control». В числе мероприятий по поводу ведущих повреждений также проводят борьбу с шоком, иммобилизацию отломков поврежденных сегментов аппаратами наружной фиксации (АНФ), профилактику инфекционных осложнений со стороны мягких тканей и последовательное ортопедическое пособие для восстановления опорно-двигательного аппарата пострадавшего [4, 10].

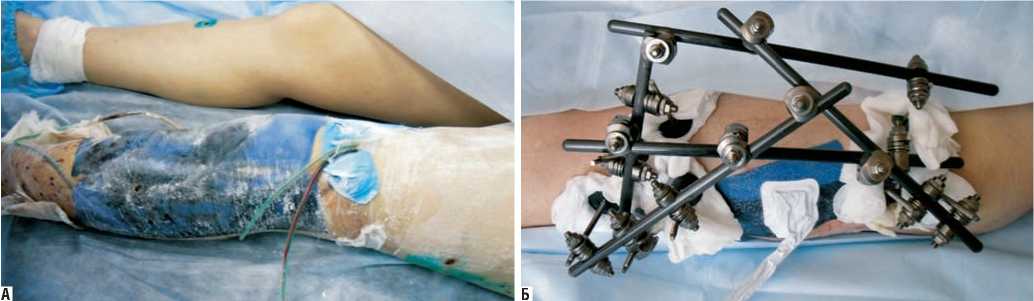

В настоящее время вопрос оптимизации и улучшения оказания медицинской помощи таким раненым и пострадавшим крайне актуален. Так, в период с 2013 по 2014 гг., коллективом авторов разработан и внедрен в клиническую практику новый современный стержневой аппарат внешней фиксации с комплектом инструментов и расходного имущества для использования в полевых условиях – КСВП [3] (рис. 1, 2).

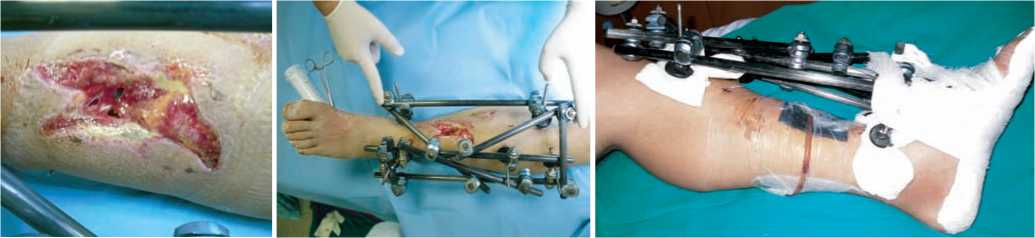

Еще одним обязательным элементом, применяемым в комплексном лечении раненых и пострадавших с боевой хирургической травмой конечностей, являются вакуумные аспирационные повязки (ВАП) [7, 14] (рис. 3).

Ранняя и надежная фиксация отломков костей и таза при их переломах, сберегательная хирургическая обработка ран с активной профилактикой местных инфекционных осложнений позволили активно применить тактику последовательного двухэтапного остеосинтеза и добиться хороших результатов лечения раненых и пострадавших [11, 13].

Целью нашего исследования было изучить и сравнить результаты лечения раненых с боевыми поврежде-

Рис. 1. Внешний вид комплекта стержневого военно-полевого (КСВП)

Рис. 2. Применение стержневого аппарата из комплекта КСВП при массовом поступлении пострадавших и их эвакуации авиационным транспортом

Рис. 3. Применение вакуумной аспирационной повязки (ВАП) в комплексном лечении обширных ран мягких тканей – А и огнестрельных ранений – Б

ниями длинных костей конечностей при использовании разработанного стержневого аппарата и метода вакуумных аспирационных повязок как этапа лечения при последовательном остеосинтезе.

Материалы и методы

В центре травматологии и ортопедии Главного военно-клинического госпиталя им. акад. Н.Н. Бурденко в период с 2009 по 2014 гг. находилось на лечении

117 раненых с боевыми повреждениями конечностей. Количественную оценку тяжести общего состояния раненых и пострадавших проводили при помощи шкалы ВПХ-СП (1997). Характеристика переломов костей конечностей осуществлялась по наиболее широко распространенной классификации АО/ASIF (2014). Для определения тяжести открытых переломов мы пользовались классификацией Gustilo-Anderson (1984). К лечению всех раненых применен подход «damage control», на первом этапе которого использованы стержневые аппараты. Все раненые были мужского пола, средний возраст – 27,7 лет. В зависимости от вида аппарата и метода лечения раны мягких тканей все раненые разделены на две группы. В первую группу (основную, 58 человек), включены раненые, в лечении которых на первом этапе хирургической тактики были использованы предложенный нами стержневой аппарат наружной фиксации в сочетании с вакуумными аспирационными повязками. ВАП использовалась с 3–5 суток с разряжением 125 мм рт. ст. в течение 8,5 ± 4 суток. Во второй группе (контрольной, 59 человек) для фиксации отломков был применен аппарат наружной фиксации из комплекта КСТ-1, лечение огнестрельной раны проводилось согласно общепринятым рекомендациям с использованием мазевых повязок.

Второй этап лечения у всех раненых характеризовался применением различных методов чрескостного или погружного остеосинтеза как метода окончательной стабилизации отломков. При этом виды и количество операций на втором этапе были сопоставимы в обеих группах и, соответственно, допустимы для статистического сравне- ния. Результаты лечения изучены на момент окончания первого этапа хирургического лечения (этап первичной стабилизации отломков в АНФ) и через 1 год после окончания лечения у 78% раненых. Оценку результатов лечения проводили по следующим критериям. После первого этапа лечения: длительность этапа, количество операций на одного раненого, время наложения аппарата наружной фиксации, модель компоновки аппарата наружной фиксации, репозиция отломков, средняя масса конструкции, рентгенпрозрачность конструкции. После окончания лечения оценивали: длительность госпитализации, общий срок лечения, количество осложнений, функциональный результат, экспертный результат. Использовали рентгенологический метод, статистический, анкетирование, тестирование по шкалам, весовое измерение и военноврачебную экспертизу результата лечения.

Распределение раненых по типу перелома, повреждения мягких тканей, характеру ранящего снаряда, локализации и виду примененного остеосинтеза на этапах хирургического лечения отражены в таблицах 1, 2, 3, 4. Большинство раненых и пострадавших в обеих группах (58,6 ± 13,3%) имели сложные и клиновидные переломы (тип В и С по классификации АО/ASIF) с наличием раны более 10 см с размозженными краями и сильным загрязнением.

Результаты и обсуждение

В результате исследования выявлены особенности лечения в группах у раненых на первом этапе последовательного остеосинтеза. Лечение раненых в первой группе

Табл. 1. Распределение раненых по типу и локализации перелома

|

Тип Сегмент |

Первая группа |

Вторая группа |

Σ |

||||||||||||||||

|

Тип А |

Тип В |

Тип С |

Тип А |

Тип В |

Тип С |

||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

||

|

Плечо |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

3 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

2 |

1 |

1 |

3 |

20 |

|

Предплечье |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

3 |

1 |

3 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

4 |

1 |

2 |

1 |

20 |

|

Бедро |

2 |

2 |

0 |

5 |

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

3 |

1 |

4 |

2 |

1 |

2 |

2 |

2 |

36 |

|

Голень |

6 |

3 |

0 |

3 |

3 |

1 |

1 |

1 |

1 |

6 |

2 |

1 |

3 |

2 |

2 |

3 |

2 |

1 |

41 |

|

ВСЕГО |

9 |

7 |

1 |

10 |

7 |

6 |

6 |

7 |

5 |

8 |

6 |

3 |

8 |

4 |

9 |

7 |

7 |

7 |

117 |

|

17 |

23 |

18 |

17 |

21 |

21 |

||||||||||||||

|

58 |

59 |

||||||||||||||||||

Табл. 2. Распределение раненых по типу повреждения мягких тканей в соответствии с классификацией Gustilo-Anderson (1984)

|

Тип Сегмент |

Первая группа |

Вторая группа |

||||||||

|

Тип 1 |

Тип 2 |

Тип 3а |

Тип 3b |

Тип 3с |

Тип 1 |

Тип 2 |

Тип 3а |

Тип 3b |

Тип 3с |

|

|

Плечо |

1 |

2 |

7 |

1 |

0 |

1 |

1 |

6 |

1 |

0 |

|

Предплечье |

2 |

2 |

4 |

3 |

0 |

2 |

2 |

4 |

1 |

0 |

|

Бедро |

1 |

5 |

7 |

4 |

0 |

1 |

5 |

9 |

4 |

0 |

|

Голень |

3 |

3 |

9 |

4 |

0 |

2 |

4 |

10 |

6 |

0 |

|

ВСЕГО |

7 |

12 |

27 |

12 |

0 |

6 |

12 |

29 |

12 |

0 |

|

58 |

59 |

|||||||||

Табл. 3. Распределение раненых по локализации и характеру ранящего снаряда

|

Характер Сегмент |

Первая группа |

Вторая группа |

||||||||||

|

пулевые |

осколочные |

Σ |

пулевые |

осколочные |

Σ |

|||||||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

Плечо |

5 |

8,6 |

6 |

10,3 |

11 |

19 |

4 |

6,8 |

5 |

8,5 |

9 |

15,3 |

|

Предплечье |

4 |

6,9 |

7 |

12,1 |

11 |

19 |

2 |

3,3 |

7 |

11,9 |

9 |

15,3 |

|

Бедро |

8 |

13,8 |

9 |

15,5 |

17 |

29 |

9 |

15,3 |

10 |

16,9 |

19 |

32,2 |

|

Голень |

9 |

15,5 |

10 |

17,3 |

19 |

33 |

9 |

15,3 |

13 |

22 |

22 |

37,2 |

|

ВСЕГО |

26 |

44,8 |

32 |

55,2 |

58 |

100 |

24 |

40,7 |

35 |

59,3 |

59 |

100 |

Табл. 4. Распределение раненых по локализации повреждения и виду примененного остеосинтеза на этапах хирургического лечения

|

Этапы Сегмент |

1-ый этап |

2-ой этап |

|||||

|

наружный |

внутренний |

||||||

|

КСВП |

КСТ-1 |

спицевой |

стержневой |

комбинированный |

LCP |

штифт |

|

|

Плечо |

11 |

9 |

2 |

– |

7 |

10 |

1 |

|

предплечье |

11 |

9 |

2 |

– |

– |

15 |

3 |

|

Бедро |

17 |

19 |

– |

3 |

11 |

4 |

18 |

|

Голень |

19 |

22 |

19 |

– |

1 |

2 |

19 |

|

ИТОГО |

58 |

59 |

23 |

3 |

19 |

31 |

41 |

характеризовалось снижением длительности первого этапа в среднем в 2,5 раза (до 7 ± 3 дней) и длительности стационарного пребывания в среднем в 1,5 раза у военнослужащих с ранением костей нижней конечности (до 24,3 ± 11 дней). Отмечено уменьшение общего срока лечения раненых основной группы в среднем на 33,1%.

При анализе полученных данных (табл. 5) применения КСВП на первом этапе последовательного остеосинтеза выявлены преимущества предложенной системы, заложенные в её конструктивных особенностях. Затягивание фиксационного узла (зажима) осуществляется путем закручивания одной гайки (концепция «один узел – один ключ»). Стрежни Шанца имеют самосверлящую самонарезающую резьбовую часть. Указанные особенности позволяют сократить длительность наложения АНФ в среднем на 18 ± 3 мин. Возможность регулировки по окружности местоположения элементов фиксационного узла (зажима) обеспечивает быстрое выполнение одномоментной репозиции отломков, а также проведение стержней Шанца в любых плоскостях без предварительной сборки аппарата. При этом количество операций первого этапа сократилось в 2 раза, а первичную репозицию отломков удалось выполнить на 83,8% чаще, чем в контрольной группе. За счет рентгенпрозрачных и легких штанг из углепластика сложная, часто многоярусная по-липлоскостная конструкция КСВП при рентгенографии сегмента на 22 ± 9% информативнее и легче в среднем на 173 ± 35 г.

При наличии дефекта кожи на втором этапе выполняли ушивание раны или пластические операции по его замещению. Следует отметить, что в первой группе 96% ран не имели признаков воспаления и заживали в течение

Табл. 5. Особенности лечения раненых на первом этапе последовательного остеосинтеза в разных группах

|

Критерий оценки |

Первая группа |

Вторая группа |

|

Количество операций на одного раненого (ед.) |

1 |

1,9 |

|

Длительность наложения АНФ (мин.) |

13 ± 5 |

31 ± 10 |

|

Модель компоновки аппарата (%): – одноплоскостной – двухплоскостной – полиплоскостной |

27,8 ± 4 72,2 ± 9 |

74,6 ± 11 25,6 ± 8 – |

|

Воспаления мягких тканей вокруг стержней (%) |

5,5 ± 1 |

25,4 ± 3 |

|

Репозиция отломков (%) |

98 ± 12 |

14,2 ± 5,5 |

|

Средняя масса конструкции (гр.) |

461 ± 42 |

634 ± 58 |

|

Рентгенпрозрачность (%) |

67 ± 11 |

48 ± 10 |

Табл. 6. Сроки заживления раны мягких тканей (без учета закрытия дефекта кожи)

Количество осложнений в группе применения КСВП зарегистрировано в 1,4 раза меньше аналогичного показателя второй группы. Основные осложнения первого этапа связаны с инфекцией мягких тканей вокруг стержней (в основной группе 1,9%, в группе сравнения – 20,6%) и возникновением флеботромбозов вен нижних конечностей (11% и 13%, соответственно). Осложнения, изученные нами через 1 год после окончания лечения, выявлены у 19,5% раненых. Б о льшая часть этих осложнений относилась к раннему периоду исследования (до 2011 г.) и была связана, по нашему мнению, с применением на втором этапе последовательного остеосинтеза внешних фиксаторов в качестве окончательного вида лечения огнестрельного перелома. В их структуре преобладали контрактуры смежных суставов – у всех раненых с выявленными осложнениями. Нарушения процесса консолидации (ложные суставы) отломков костей верхней и нижней конечностей в основной группе составили 9,3% и 2,3%, в контрольной группе – 20,8% и 4%, соответственно, от всех раненых, обследованных через 1 год после окончания лечения. Остеомиелит в области ранения развился у 1,7% раненых первой и 10,2% раненых второй группы.

При изучении анатомо-функциональных и рентгенологических результатов лечения получено 84,5% отличных и хороших результатов в основанной группе и 67,8% – в контрольной группе. При экспертной оценке результатов проведенного лечения годными к военной службе признаны 80,5% раненых первой группы, что на 23,5% военнослужащих больше аналогичного показателя группы сравнения.

Применение КСВП и вакуумных аспирационных повязок на первом этапе многоэтапной хирургической тактики при двухэтапном последовательном остеосинтезе иллюстрирует следующий клинический пример.

Клинический пример

Раненый В., 37 лет, поступил в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко через 1,5 часа после ранения с диагнозом: огнестрельное пулевое ранение левой нижней конечности с оскольчатым переломом большеберцовой кости в нижней трети (Тип перелома: 42.С3 (АО/ASIF), 3а (Gustilo-Anderson). Состояние раненого средней степени тяжести (24 балла по шкале ВПХ-СП). Через 3 часа после ранения выполнена операция: ПХО огнестрельной раны, остеосинтез отломков стержневым аппаратом наружной фиксации из комплекта КСВП (рис. 4). Длительность наложения аппарата КСВП составила 14 мин. При измерении рент-генпрозрачности конструкции абсолютное число полей визуализации составило 78,5%. С третьих суток в лечении огнестрельной раны мягких тканей голени использовали вакуумно-аспирационную повязку (рис. 5). Длительность первого этапа – 9 суток. На девятые сутки выполнен второй этап последовательного остеосинтеза: демонтаж АНФ, интрамедуллярный остеосинтез штифтом с блокированием, наложение вторичных швов на огнестрельную рану (рис. 6). Проведено взвешивание демонтированной системы наружной фиксации – масса использованного аппарата составила 380 г. Послеоперационный период протекал благоприятно, раны зажили первичным натяжением. Через 4,5 месяца после ранения перелом консоли-

Рис. 4. Рентгенограммы раненого В. до фиксации КСВП – А, после выполнения ПХО и наложения АНФ – Б

Рис. 5. Раненый В., внешний вид огнестрельной раны голени на третьи сутки применения ВАП (6 сутки после ранения), сегмент фиксирован в АНФ КСВП

дирован, опороспособность конечности восстановлена, получен хороший клинико-функциональный результат. По данным опросника LEFS (Binkley M. и соавт., 1999) функциональный результат оценен как хороший (72 балла из 80) (рис. 7). Военнослужащий продолжил службу в рядах ВС РФ без изменения категории годности.

Вывод

Конструктивные особенности комплекта стержневого военно-полевого (КСВП) по сравнению с КСТ-1 позволяют быстрее и эффективнее выполнить наружную фиксацию костей конечностей, а в сочетании с вакуумными аспирационными повязками в условиях двухэтапного остеосинтеза – существенно сократить продолжительность первого этапа оперативного лечения. Таким образом, комплексное использование КСВП и вакуумных аспирационных повязок в клинической практике с применением тактики «damage control» позволяет значимо улучшить результаты лечения раненых и пострадавших.

Рис. 6. Рентгенограммы раненого В. после выполнения операции второго этапа – интрамедуллярного остеосинтеза отломков большеберцовой кости, наложение вторичных швов на огнестрельную рану (9 сутки после ранения)

Рис. 7. Рентгенограммы (слева) и функциональный результат лечения (справа) раненого В. через 4,5 месяца после ранения

Список литературы Современное комплексное лечение раненых и пострадавших с боевыми повреждениями конечностей

- Гуманенко Е.К. Актуальные проблемы сочетанных травм: Клинические и патогенетические аспекты/Е.К.Гуманенко//Клиническая медицина и патофизиология. -1995. -№1. -С. 9-21.

- Гуманенко E.K. Сочетанные травмы с позиций объективной оценки тяжести травм: автореф. дисс.. д-ра. мед наук/Е.К.Гуманенко. -Санкт-Петербург, 1992. -50 с.

- Заявка на патент РФ № 2015117572.

- Колтович А. Хирургический метод «damage control» в мирных и военных условиях/А. Колтович, Р. Пфейфер, Д. Ивченко, Х. Алмахмауд, Г.К. Папе//Политравма. -2014. -№4. -С. 6-15.

- Литвина Е.А. Современное хирургическое лечение множественных и сочетанных переломов костей конечностей и таза: автореф. дис.. д-ра мед. наук/Е.А. Литвина. -Москва, 2010. -39 с.

- Нечаев Э.А. Опыт медицинского обеспечения Советских войск в Афганистане (сообщение второе)/Э.А.Нечаев//Военн.-мед. журн. -1992. -N 5. -С.7-19.

- Оболенский В.Н. Метод локального отрицательного давления в профилактике и лечении гнойно-септических осложнений в травматологии и ортопедии/В.Н.Оболенский, А.А.Ермолов, Д.В.Сычев, А.Ю.Семенистый, Г.В.Родоман, П.Ш.Леваль, С.Н.Голев, Н.В.Загородний, А.А.Лака, М.Т.Сампиев, Т.В.Семенова//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. -2013. -№ 2. -С. 3-11.

- Политравма/В.В. Агаджанян, . -Новосибирск, 2003. -492 с.

- Санникова Е.В. Эпидемиология травм и пути повышения качества и эффективности лечения пострадавших: автореф. дис.. канд. мед. наук./Е.В. Санникова. -СПб., 1999. -158 с.

- Соколов В.А. -Множественные и сочетанные травмы/В.А.Соколов. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. -510 с.

- Указания по военно-полевой хирургии/Под ред. С.А. Бельских, И.М. Самохвалова. -М.:ГЭОТАР, 2013. -474 с.

- Чеснокова И.Г. Диагностика, прогнозирование и лечение иммуногемостазиологических нарушений при травматической болезни: автореф. дисс.. д-ра мед. наук/И.Г.Чеснокова. -Москва, 2000. -47 с.

- Шаповалов В.М. Возможности последовательного остеосинтеза при лечении раненых с огнестрельными переломами длинных костей конечностей/В.М.Шаповалов, В.В.Хоминец//Гений ортопедии. -2010. -№3. -С. 5-11.

- Pollak A.N. The relationship between time to surgical debridement and incidence of infection after open high-energy lower extremity trauma/A.N.Pollak, A.L.Jones, R.C.Castillo, M.J.Bosse, E.J.MacKenzie//J. Bone Joint Surg. Am. -2010. -Vol. 92. -Р. 7-15.

- Zalavras C.G. Open fractures: evaluation and management/C.G.Zalavras, M.J. Patzakis//J. Am. Acad. Orthop. Surg. -2003. -Vol. 11. -P. 212-219.