Современное концептуальное видение проблем экологии человека сквозь призму духовности и культуры

Автор: Карякина Т.Н.

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14974039

IDR: 14974039

Текст статьи Современное концептуальное видение проблем экологии человека сквозь призму духовности и культуры

К началу третьего тысячелетия человечество подошло в состоянии глобального кризиса цивилизации, который складывается из экологического, социального, демографического и экономического кризиса. Этот комплексный кризис можно назвать эколого-социальным.

Современная цивилизация из осколков независимых культур превратилась в единую высокоинтегрированную систему, эффективно уничтожающую среду своего обитания. Скорость научно-технического прогресса в тысячи раз превышает скорость естественных процессов в биосфере, а направляемая по преимуществу силами рынка экономика воплощает новые природоразрушающие технологии в хозяйственной практике. Столкновение цивилизации с биосферой — результат противоречия между долгосрочными процессами, протекающими в биосфере, и краткосрочными интересами современной цивилизации

Если в 1900 году естественные экосистемы были разрушены на 20 % суши, то к концу XX века — на 63 % суши, и человек все активнее вторгается в естественные экосистемы океана, разрушая их в первую очередь в полузамкнутых морях и в прибрежной зоне.

Современное состояние цивилизации может характеризоваться следующими положениями:

-

- Жестокий экологический кризис, который осознают еще далеко не все люди и политики.

-

- Нарастающий социальный кризис со всеми его атрибутами: рост числа бедных и голодных, рост разрыва между

богатыми и бедными, рост безработицы и т. д.

-

- Демографический кризис, в результате которого поддерживается социальный кризис. На арену жизни выходит огромная масса молодых людей, требующих своего места и своей доли благ.

-

- Экономический кризис, который время от времени проявляется как локальные финансовые кризисы.

Все вышесказанное справедливо и для России, как части цивилизованного мира. Большинство проблем, указанных выше, не менее, а в некоторых случаях и более остро стоит и для России.

Экологические, демографические, экономические индикаторы, применяемые для оценки состояния государства, свидетельствуют о том, что в начале 90-х годов Россия вступила в фазу системного кризиса, из которой, по самым оптимистическим оценкам, она выйдет не раньше 2010—2020 годов.

За время реформ, начиная с 1991 года, произошли достаточно серьезные изменения практически во всех сферах жизни населения.

В период 1991—2001 годов производство промышленной продукции снизилось по параметру производства в 5 раз. Снизились и показатели топливно-энергетического комплекса на 30 %. Душевое потребление высококачественных продуктов питания (мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, фрукты и ягоды и целый ряд других необходимых продуктов питания) стало сокращаться. Их место стали занимать менее качественные продукты питания. Реальные доходы населения снизились. Их мож- но рассчитать делением номинальных денежных расходов на сводный индекс потребительских цен. Эти расчеты показывают, что среднедушевой доход в России за 1980— 2000 годы вырос в 363 раза, а сводный индекс потребительских цен, — по меньшей мере, в 780 раз. Таким образом, реальные доходы населения в 2000 году снизились по сравнению с 1983 годом в 2,15 раза. Калорийность питания в 1980 году составляла 3085 ккал, в 1995 году — 2310 ккал, а в 2001 году составила около 2100 ккал. Вот лишь некоторые факты, которые, мягко говоря, настораживают.

Состояние окружающей среды предопределено в России процессами, развивавшимися на протяжении нескольких десятилетий: экстенсивное развитие сельского хозяйства и сверхмилитаризации промышленности, игнорирование экологических последствий, что привело Россию на грань экологической катастрофы. На поля высыпалось огромное количество пестицидов, опасные отходы деятельности военных предприятий закачивались под землю или сливались без очистки в водоемы. Чернобыльская катастрофа стала страшным символом безответственности государства по отношению к своему народу.

Выбросы в воздушную среду в России составляют 130 кг на душу населения, общий их объем не меньше, чем 60 % от бывшего СССР. В списке самых загрязненных городов лидируют по двуокиси серы: Норильск (2,4 млн т в год), Мончегорск, Никель, Орск — центры цветной металлургии, а по загрязнению СО2 — города мощной черной металлургии: Новокузнецк, Магнитогорск, Липецк, Череповец, Нижний Тагил.

Мрачны не только констатации, но и сам прогноз. Экологические издержки от ведения производства в кризисных условиях могут усилиться под влиянием следующих факторов:

-

- учащение аварий, обусловленных износом технологического, транспортного и очистного оборудования;

-

- нарушения технологической дисциплины;

-

- снижение затрат на строительство, реконструкцию и эксплуатацию природоохранного оборудования (средств не хватает на более «горящие» нужды — экономику, социальную сферу).

Корни многих актуальных проблем, возникающих перед человечеством сегодня, уходят в биологию, в область основных феноменов живой матери. В течение миллионов лет эволюционного развития шел процесс непрерывного усложнения и совершенствования структурной организации живых систем. Адаптация организма к постоянно меняющимся условиям окружающей среды обеспечивалась не отдельными органами, а скоординированными функциональными системами.

Физиологические свойства организма, сформированные в течение тысячелетий, не могут меняться так же стремительно, как темпы развития научно-технического прогресса. Результатом такого развития может стать проблема возникновения конфликта между биологической природой человека и окружающей его средой. И порою трудно провести границу между социальным компонентом и биологическими закономерностями, говоря о связях человеческой популяции со средой. Сегодня человечество в целом представляет мощную силу, и перед ним, по словам В.И. Вернадского, «перед его мыслью и трудом возникает проблема преобразования биосферы в интересах свободномыслящего человечества как единого целого».

По мере развития научно-технического прогресса в обществе нарастает экологическая и социальная напряженность, что отрицательно влияет на индивидуальное и общественное здоровье.

Не вызывает сомнения тот факт, что такие показатели, как продолжительность жизни, рождаемость, смертность, младенческая смертность определяются целым комплексом причин, среди которых отчетливо выделяются природная и социальная (в свою очередь, достаточно сильно привязана к экономическому благополучию) среды обитания. Многими учеными доказано, что большинство из распространенных ныне болезней человека являются результатом воздействия современной жизни и сложной окружающей среды, включая социально-экономические факторы: условия труда и быта, качество и количество питания, уровень экологической культуры населения, стрессовые ситуации на работе, в семье, в обществе.

Активным изучением последствий взаимодействия «человек — природа» ученые начали заниматься после того, как антро- погенные изменения окружающей среды достигли критической точки, после чего природа стала наносить ответные удары. Экстенсивное развитие промышленности без учета экологической ситуации, игнорирование экологических последствий и практически отсутствовавшая законодательная база в области природоохранных мероприятий привели к тому, что система саморегуляции природных комплексов начала работать против человека. Если раньше природная среда рассматривалась как некий постоянный фактор по отношению к развитию цивилизации, то теперь подобная точка зрения уступила место положению о решающей роли антропогенного фактора в модификации природной среды.

В мировых классификаторах на сегодняшний день насчитывается около 10 000 форм болезней, причем более 80 % из них являются следствием экологического напряжения. Также показано, что отрицательные факторы антропогенного воздействия опасны не только для экосистемы, но и определяют снижение резервов здоровья на индивидуальном и популяционном уровнях, нарастание степени психофизического и генетического напряжения, рост специфических патологий и проявление новых форм экологических болезней.

В реальной жизни нарушения тонких механизмов адаптации и их синхронизации проявляются в глобальных эффектах организма, к числу которых относится функция воспроизводства.

Функция воспроизводства популяции отражает интегральный статус здоровья человека, и любые изменения в его структуре и функции служат проявлением изменений в биосистеме, стремящейся к равновесию и обеспечению целей заданной функции во что бы то ни стало. Низкая рождаемость и стабильно высокая смертность ведут к снижению естественного прироста населения. Существуют большие региональные различия в темпах прироста и воспроизводства населения, что может привести у некоторых народов к серьезным социальным и биологическим последствиям.

Вопрос о влиянии окружающей среды на развитие человека и его здоровье не однозначен и достаточно сложен. В практическом плане особое внимание привлекает ухудшение общественного здоровья в результате концентрации в атмосфере, воде и почве вредных для человека веществ, прежде всего отходов материального производства.

Естественная антропогенная деятельность человека шаг за шагом приближала к экологическому кризису. Согласно Л.Н. Гумилеву, человек входит в биоценоз ландшафта как верхнее завершающее звено. В подобном качестве он «подвластен эволюции природы»1. Следует подчеркнуть, что человек является частью экологической системы, преобразующей ее частью, главным фактором достижения и сохранения равновесного состояния. При этом между человеком и элементами геосистемы складывается сложная и упорядоченная совокупность прямых и обратных связей, образующих особую целостность. Усиление антропогенного давления нарушает сложившееся равновесие и ведет к деградации геосистем и, следовательно, к ухудшению условий жизнедеятельности населения.

Подавляющая часть населения России проживает в пределах главной полосы расселения, где располагаются основные транспортные линии и промышленные центры, индустриальные комплексы и крупные агломерации.

Каждый крупный город, а в России 16 поселений имеют численность жителей более 1 млн чел., превратился в узел острых экологических противоречий, где здоровье жителей постоянно подвергается опасности. В таком случае город-гигант превращается в пространственного носителя ноосферизации. «С христологических позиций ноосфероге-нез это не что иное, как процесс воспроизводства необузданного человеческого разума. К тому же этот процесс содействует разламыванию хозяйственной основы самого существования человека, ибо внутрь ценностей дословного и неречевого привносится сциентическое воззрение, то есть сущность подменяется формой, что напрямую ведет к посяганию на Тайну Жизни»2.

Планету Земля надо рассматривать как организм, здоровье которого зависит от здоровья всех его частей. По своему интеллекту человечество подошло к черте перехода в сферу разума, ноосферу. Готов ли человек к этому переходу в духовно-нравственном отношении? Равнодушие и безответственность могут привести к необратимым последствиям, девальвации морали как ценностного качества человеческого духа.

Реалии современной жизни таковы, что системный кризис, охвативший страну, дик- тует необходимость комплексного исследования человека в контексте общих тенденций устройства общества, затрагивая фундаментальные категории развития, такие как духовность, культура, этнос, экология, экономика и политика3. Принципиально важными становятся проблемы внутренней организации человека, связанные с духовными и социальными аспектами, то есть с формированием идеи и образа, отражающих сущностную основу и целевые установки жизнедеятельности природного человека. И в этой связи во главу угла ставится Человек во всем многообразии своего проявления.

С древних времен мыслители старались разгадать тайну человека. Догадки их шли к пониманию уникальности этого существа. Еще древнегреческий философ Протагор (490—420 гг. до н. э.) писал: «Мера всех вещей — человек...» Далее образ человека стал раздваиваться: биологическое, телесное, животное начало свидетельствовало о его природном происхождении, а культурное, духовное, сознательное начало говорило о чем-то сверхприродном, таинственном. В настоящее время понимание сущности человека сводится к тезису о биосоциальной природе человека, в котором игнорируется третий существенный аспект человеческой деятельности — культурный. Как отмечает Ричард Нибур, «культура есть “вторичная, искусственная окружающая среда”, которую человек налагает на первичную природу. Она включает язык, обычаи, идеи, верования, привычки, социальную организацию, унаследованные от прошлого создания материальной культуры, технологические процессы, системы оценок»4. Культура родилась из культа, и она сопричастна и соприродна духовности. Культура несет в себе весьма существенный отпечаток региональности, то есть является общественным достоянием конкретного расселения людей. Именно культура выступает в качестве целостного адаптивно-адаптирующего механизма человеческой деятельности и потому имеет прямое отношение к экологической практике людей 5 .

Экология человека опирается в первую очередь на методы нравственности и духовного воспитания человека на основе перестройки его мышления для осознания своей роли в природе.

Диалектика культурных традиций и инноваций такова, что в сфере социопри-родных отношений рельефно проявляется существенная особенность человеческой деятельности — адаптация к природе посредством постоянного и универсального по своим потенциям преобразования природной среды, формируя глобальную теорию самоорганизации жизни.

Влияние традиций и культуры на нормы поведения, на оценки жизненных стандартов, на цели, достижение которых определяет стремление людей, а следовательно, и на выбор способов действий, трудно переоценить. Культура и традиции выступают как специальные формы самоорганизации, определяющие те или иные формы отбора, регламентирующие жизнь и деятельность организационных структур, иерархическую обусловленность системы власти 6.

Если цивилизация характеризует степень развитости общества со стороны общественной целостности, в том числе и глобальной, то культура характеризует меру развития общества со стороны личностной, то есть развитости социального в индивидуальном, и как категория связана с человеческой деятельностью. Культура опосредует отношение человека к природной среде наряду с данной системой общественных отношений.

Проблема потенциала есть проблема перспективы, эвальвации возможностей человеческого развития и управления им, одна из оценочных и прогностических характеристик конкретного типа личности, в частности региона Поволжья. Личностный потенциал связан с движущими силами духовного развития, с мотивацией и самооценкой, с потребностями и способностями человека. Человек способен воспроизводить свою целостность за счет формирования духовно-нравственных принципов и идеалов, отработанных жизненных стратегий, относительно устойчивых индивидуальных типажей поведения. Человек является одновременно и предпосылкой, и результатом самого себя, поэтому он способен выражать свои внутренние качества и скрытые потенции, многомерное и непрестанно изменяющееся богатство собственных виртуальных содержаний, личностных возможностей и энергий. Целостность личности и как процесс, и как структура формируется в ходе процесса познания, деятельности, общения, и по мере развития сама определяет специфику того, что ее формирует. Взятые в целом, они создают для индивида ши- рокое поле, в котором он осваивает мировой порядок бытия.

Тело человека уникально тем, что локализует предрасположенность к активности, отражению и сознанию, продуцирующим не свойственную природе орудийную и духовную самореализацию человека; в нем проявляются такие критерии жизни, как обмен с окружающей средой веществом, энергией и информацией, которые являются обязательным условием самоорганизующейся системы. Тело есть естественное образование, подчиняющееся законам жизни (наследственность, инстинкт самосохранения), природным законам, циклам развития и гибели организмов. Оно обживается человеком, становится близким ему через целенаправленную волевую энергию, осуществляющую его культурную проработку и всестороннее освоение. Фундаментальным качеством телесного человека как природного существа является безудержный и непознанный избыток жизненных потенций, обилие чувственных впечатлений. Это отличает человека от животного и является антропологическим источником его творческой сущности.

Согласно А. Гелену, человек, в отличие от животного, в силу своей биологической неспециализированности и открытости миру, оказывается в состоянии необычной перегруженности обилием чувственных впечатлений, которые ему необходимо упорядочить и организовать для своей успешной жизнедеятельности. Перед человеком ставится задача «разгрузить» себя, то есть, проявляя пластичность своей натуры, переработать недостаточные и неспециализированные предпосылки своего существования в факторы саморазвития. Незамкну-тость и неприспособленность человека открывают ему некое поле непредусмотренных структур, которые должны быть им впервые исследованы и оформлены, что делает его, с одной стороны, свободным и пластичным, а с другой — незащищенным и беспомощным. Противоречие между свободой и потребностью в защищенности, которая является одним из важнейших условий сохранения человеческого бытия, решается через создание человеком особого мира — мира культуры. «...Там, где у животного мыслится окружающий мир, у человека располагается сфера культуры...»7.

В процессе приспособления живой системы к изменяющимся условиям бытия происходит накапливание ею полезной для себя информации и через это повышение уровня самоорганизации. В антропогенетическом процессе становления и развития человеческий род сохраняет все критерии жизни, основанные в процессе длительной эволюции на самоорганизации системы: пространственно-временная определенность, тенденция к изменчивости, активность, рефлексивность, экспансивность, репродуктивность, избирательность, способность к адаптации.

Конечной целью всех многосложных реакций человека является самостабилиза-ция или гомеостазис, достигаемый посредством обратных связей, которые элиминируют возмущения среды. Этот принцип, свойственный всем саморегулирующимся системам (какой является и психофизическая система человека), заключается в поддержании существенно важных для сохранения системы параметров в допустимых пределах через абсорбирование возмущений среды, а также в противодействии поступающей из нее информации, нарушающей устойчивость основных элементов человеческого организма. Степень сложности организации гомеостазиса определяется сложностью системы, но во всех случаях в ее основе лежит совокупность отрицательных обратных связей, имеющих стабилизирующие воздействия. Биосистемы способны противостоять возмущениям со стороны внешней среды за счет автономности и стабильности их внутренней цивилизации. Поддержание гомеостазиса происходит посредством удовлетворения природных потребностей и обеспечения психофизиологического благополучия, с которыми человек так или иначе соотносит свою деятельность и исходя из которых формирует свою социальную жизнь.

Мозг человека, в отличие от животного, смог расщепить единую целостную реальность надвое, войдя в поток дихотомич-ности, отделив форму от вещи, тем самым открыв для себя возможность анализа, обобщения, познания и искусственного изображения действительности. Со временем природная предрасположенность человека к целостному отражению мира и себя в нем в процессе формирования техногенной цивилизации была утрачена. Дифференцированное отражение мира предполагает дифференциацию знаний о природе, космосе, человеке. Психически образная функция человека как микрокосма строить по законам космоса и природной красоты позволяет перенести ее из уровня подсознания (система «глаз — мозг») в дело рук человеческих, а через них — в пространственную структуру архитектурного сооружения. Это свидетельствует о том, что человек, находящийся в стадии информационно-закодированной целостности «Я», предрасположен, как всякая другая жизнь, к упорядоченности и самоорганизации.

Таким образом, для комплексного анализа человека и его ценностных проявлений можно использовать понятие «антропосинергетика», согласно которому человек предстает в качестве целостной самоорганизующейся системы с реверсивной связью, выступающей как органическое единство отношений структурно-смысловых, функциональных пластов (природного, социального и индивидуального) и определяющейся через конгруэнтные им познавательные, деятельностные и коммуникативные способы самореализации человека.

Соответственно интегральной природе человека, его отношения со средой обитания следует рассматривать как ее освоение, то есть единство взаимопроникающих и дополняющих процессов адаптации и преобразования. Дифференцированной оказывается и среда человеческого существования (хозяйственной деятельности): изначальная природная среда бытует и как биосферное условие жизни, и как место социальной формы материи; социальная среда образуется всесторонним взаимодействием населения данной территории; культурная среда представлена материальными, экологическими и духовными ценностями как плодами преобразовательной деятельности прошлого и средствами приспособительной деятельности будущего.

Чрезвычайно сложно определиться в системе ценностных ориентиров вне метафизических представлений. Следует четко осознавать, что социальные науки имеют дело с субъективными волевыми конструктами. В этой связи очевидна собственно значимость самого человека в результатах и последствиях своей деятельности. То, что нас окружает, имеется в виду формируемое пространство, есть не что иное, как сам человек, его внутреннее состояние. Наука как форма личностной оценки деятельности также содержит в себе методологические стереотипы оценки эффективности поведения, отображающие мировоззренческие установ ки. Следовательно, выходит за рамки человеческой системы. В данном случае объективный критерий находится по ту сторону бытия, проблема переходит в плоскость трансцендентального, где самоопределение человека по выбору духовного пространства самореализации становится неизбежным.

Потребность в самореализации — первая потребность собственно личности. Чтобы личность состоялась, общество должно обеспечить ее бытие — возможность выбирать и решать, определенную свободу, поприще и обновление. Для этого нужны: определенное образование и воспитание, гуманистическая направленность социальных институтов, посредством которых человек связан с обществом.

Проблема социальной адаптации — одна из сложнейших в сфере человековедения, и ее место определяется сущностным аспектом бытия человека — его способностью к социализации, ассимиляции форм и способов приспособления к условиям жизни в обществе.

Подавляющее большинство проблем частной и общественной жизни связано с дезадаптацией человека в социуме, его неспособностью приспособиться к жестким и определенным требованиям общественных норм поведения. Дезадаптация в социальной среде тормозит развитие способностей и, главное, создает проблемы оптимальной реализации личности. В большинстве случаев социальная дезадаптация обусловливается деструкцией биологического и социального путей развития человека, проявляется в стрессовых условиях дестабилизации общества на этапах его трансформации. Так произошло в России в период ломки традиционных условий советского строя, сопровождающийся резким срывом экономических основ жизни, сменой системы ценностных императивов, затянувшейся ситуацией неопределенности выхода из кризиса, охватившего все сферы жизни человека, семьи, общества.

Кризисному состоянию нашего общества предшествовали десятилетия дегуманизации социальных институтов и организаций, которые вместо того, чтобы соединять людей с обществом, разъединяли, отторгали, потому то утратили человека как цель и смысл собственного функционирования.

Существо происходящих в обществе перемен состоит в переориентации государства, милитаризованной экономики, всех социальных институтов на воспитание этического, совестливого Человека.

Преодоление кризиса — это, прежде всего, преодоление всеобщего отчуждения, возвращение высокого смысла труда и достоинства человека. Духовность, мораль и культура по сей день рассматриваются в отрыве от практической деятельности.

Спасительной является идея экософии развития, отражающая единство Человека и Природы в его хозяйственной деятельности. По определению философа Ф.И. Гирен-ка, «экософия — любовь к дому, к тому, что является и хранит дословность человека и этим сохранением делает возможным подлинность человека»8. Эффективное развитие может быть осуществлено только в том случае, если наряду с материальными задачами обеспечения благосостояния населения будут ставиться и утверждаться в первую очередь духовные основания.

Исходя из того, что как бы ни изменялся социальный калейдоскоп, в его основе всегда будет человек. В этой связи целесообразно исследовать систему, определяющую трансформацию культурной среды его обитания, институтов управления и в конечном итоге даже взглядов на смысл и цели своего существования.

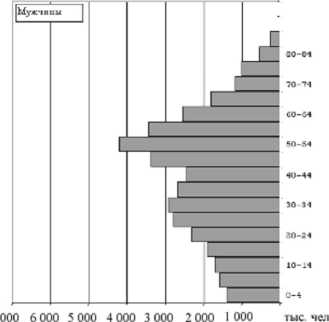

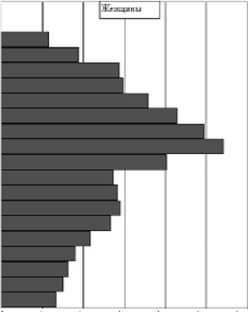

На основе существующих тенденций возможно прогнозировать характерные черты гипотетического населения России 2040 года:

-

- доля детей до 15 лет уменьшится вдвое, а доля пожилых возрастет в полтора раза;

-

- воспроизводственный потенциал населения будет практически исчерпан;

-

- экономическая нагрузка на трудоспособное население значительно вырастет;

-

- демографическая пирамида будет выглядеть примерно так, как изображено на рисунке.

Несложно показать, что при сохранении нынешних тенденций население большинства территорий России будет уменьшаться вдвое через каждые 28—30 лет.

В условиях усиливающихся тенденций разложения эколого-социальной целостности общества нельзя более питаться иллюзиями относительно того, что все само собой поправится, а необходимо принимать самые решительные меры по исправлению критической ситуации, имеющей место быть в настоящее время. Социально-экологическая ситуация требует рациональной оптимизации деятельности человека, поскольку именно от этого зависят и качество жизни, и здоровье людей, экономическое благополучие общества.

Естественной обязанностью государства, которую только оно и может выполнить, является обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. В этой связи возникает вопрос: не пора ли сменить приоритеты проводимой социальной, экономической и экологической политики? Не пора ли человеку, с его возможностями и потребностями, превратиться из винтика в государственной машине в главную цель? Сила государства состоит в умении сконцентрировать ограниченные ресурсы на ключевых звеньях социального, экономического и, как следствие, человеческого развития, и, тем самым, стимулировать возрождение России как государства.

Демографическая пирамида, соответствующая прогнозу на 2040 г.

Численность населения по возрастным группам

Рис.

Список литературы Современное концептуальное видение проблем экологии человека сквозь призму духовности и культуры

- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. С. 40.

- Быстряков И.К. Современные проблемы управления развитием крупнейшего и крупного города//Философия хозяйства. М., 1999. № 6. С. 134. 3

- Исследовательский проект РГНФ №02-06-20002 а/В «Региональный образ человека Поволжья. Методологические принципы комплексного изучения». 4

- Христос и культура. Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. М., 1996. С. 35.

- Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука: Логико-методологический анализ. М.: Мысль, 1983. С. 143.

- Моисеев Н.Н., Александров В.В., Матко А.М. Человек и биосфера. М., 1988. С. 27.

- Гелен А. О систематике антропологии//Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 170.

- Гиренок Ф.И. Патология русского ума (картография дословности). М., 1998. С. 171.