Современное состояние елово-пихтовых насаждений на опытных объектах постепенных рубок

Автор: Краснобаева С.Ю., Ахметзянов М.Т.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные обследований 3-х стационарных опытных объектов в плюсовых насаждениях ели и пихты в ГКУ «Сабинское лесничество» Республики Татарстан. Установлено, что постепенные рубки на селекционно-экологической основе (куртинно-котловинно-выборочные рубки возобновления и ухода) с учетом внутренней структуры насаждений способствуют формированию смешанного разновозрастного насаждения с преобладанием ели и пихты, устойчивого к климатическому и антропогенному прессам.

Елово-пихтовые леса, постепенные рубки, селекционная основа, таксационные показатели, категории санитарного состояния

Короткий адрес: https://sciup.org/14336593

IDR: 14336593 | УДК: 630.9

Текст научной статьи Современное состояние елово-пихтовых насаждений на опытных объектах постепенных рубок

В Республике Татарстан елово-пихтовые леса произрастают на климатическом рубеже их распространения. Они характеризуются высокой требовательностью к почвенно-гидрологическим условиям, разновозрастностью, мозаичностью структуры насаждений, ритмичностью ростовых и возобновительных процессов. Исследования К. В. Краснобаевой в зоне хвойно-широколиственных лесов Среднего Поволжья показали, что прирост и распространение ели и пихты на границе ареала ограничивают летние засухи, особенно повторяющиеся несколько лет подряд [1].

Экстремальная засуха 2010 г. вызвала сильное ослабление еловых насаждений, произошло массовое заселение древостоя такими стволовыми вредителями, как короед-типограф, большой еловый лубоед, короед шестизубчатый. По нашим данным, степень поражения древостоя составляет от 10 до 80 %, в зависимости от состава и возраста насаждений, характера проведенных в них лесохозяйственных мероприятий [2].

Ведущими учеными Восточно-европейской лесной опытной станции (ранее – Татарской ЛОС) А. И. Мурзовым, Ф. В. Аглиуллиным и К. В. Красно-баевой была разработана и внедрена в производство технология постепенных рубок [3, 4]. При использовании данной технологии после 1-го и 2-го приемов рубки значительно увеличивается текущий прирост оставленного древостоя, естественным путем восстанавливаются коренные породы, сокращается оборот рубки (по сравнению с оборотом рубки при искусственном лесовосстановлении) и в целом повышается производительность насаждений. При постепенных рубках в елово-лиственных насаждениях обеспечивается дополнительный прирост древесины, составляющий от 20 до 50 % первоначального запаса [5]. Метод был широко внедрен в производство, на его основе восстановлены сотни гектаров коренных формаций лесов не только в Татарстане, но и в республиках Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Удмуртия.

Цель настоящей работы: оценить состояние насаждений на объектах постепенных рубок через 10 лет после проведения последнего приема, показать, что в результате примененной технологии формируется насаждение, устойчивое к антропогенному и экологическому прессам.

Объекты и методика исследования

Объекты изучения – стационарные опытнопроизводственные участки постепенных рубок в хвойно-лиственных насаждениях в типе леса ельник липовый в ГКУ «Сабинское лесничество» Республики Татарстан. Насаждения сформировались из подроста и второго яруса после постепенных рубок 1960–1970-х гг. В 1989–1990 и в 2004–2005 гг. на этих объектах проведено 2 заключительных приема системы куртинно-котловинно-выборочных рубок возобновления и ухода [6]. Основные положения системы заключаются в следующем:

-

1 – ландшафтно-участковый способ лесоустройства;

-

2 – выделение лесохозяйственных категорий насаждений;

-

3 – расшифровка внутренней микроценоти-ческой структуры насаждений;

-

4 – селекционная оценка насаждения с выделением генетико-селекционной основы;

-

5 – проведение всего комплекса мер в несколько приемов в соответствии со стадиями роста и развития насаждений;

-

6 – дифференциация рубок и мер по возобновлению в насаждениях по микроценозам;

-

7 – учет природной цикличности климатических условий.

На всех объектах, наряду с проведением комплекса мер по системе куртинно-котловинно-выборочных рубок, в 1990 г. изучалась изменчивость разных форм ели по типу ветвления. Установлено, что в составе древостоя преобладают деревья щетковидной формы (55–65 %), доля деревьев плосковетвистой формы составляет 10–15 %. Предварительно были выделены формы ели по типу коры, а также отобраны и оформлены в натуре семенные и плюсовые деревья ели и пихты (в среднем 44 шт./га).

Основные таксационные показатели получены на основе сплошного перечета деревьев на пробных площадях и учетных площадках и измерения модельных и учетных деревьев по стандартным методикам [7, 8]. Характер распределения деревьев ели по категориям санитарного состояния и частоту встречаемости отдельных вредителей определяли согласно опубликованному методу [9]. Лесоводственно-таксационная характеристика и санитарное состояние опытных объектов приведены в таблице.

Результаты исследования и обсуждение

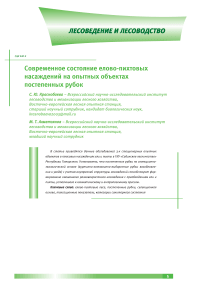

Опытный объект № 1. Заложен в кв. 296 (выдел 28) Мешебашского лесничества в 1989 г. на площади 3,3 га. Возраст ели и пихты – 15, 50–60, 80 лет. Согласно результатам обследования объекта в 2014 г. (см. таблицу, рис. 1) в составе древостоя преобладает ель, 74,8 % деревьев ели и пихты отнесены к 1-й категории санитарного состояния (здоровые), 9,7 % – к 5-й (сухостойные), 8,7 % деревьев поражены стволовыми вредителями.

В составе подроста – береза, липа, вяз, т. е. формируется смешанное разновозрастное елово-пихтово-лиственное насаждение (рис. 2). Встречаются куртины благонадежного подроста и самосева пихты и ели, особенно в возобновительных котловинах, а также обильно плодоносящие деревья ели (рис. 3).

В литературе есть указания на то, что разновозрастные ельники, даже разреженные интенсивными рубками обновления, сохраняют свою устойчивость. Интенсивный рост ели по диаметру, обильное смоловыделение при попытках заселения стволов короедом-типографом препятствуют образованию очагов этого вредителя [10].

Опытный объект № 2. Заложен в кв. 261 (выдел 3) Сабабашского лесничества в 1989 г. на площади 6,3 га. Возраст ели и пихты – 15, 50, 70 лет. В 2014 г. в составе насаждения (см. таблицу, рис. 4) преобладает ель, 61,5 % деревьев ели и пихты отнесены к 1-й категории санитарного состояния, 15,5 % – к 5-й категории, 15,4 % деревьев поражены стволовыми вредителями.

В составе подлеска – рябина, бересклет, в подросте – липа (1,2 тыс. шт./га, Н – 4,5 м), встречаются куртины подроста и самосева ели и пихты (3,6 тыс. шт./га, Н – до 2 м) (рис. 5).

9,7 %

11,2 %

2,2 %

2,1 %

74,8 %

2 категория

1 категория

3 категория

4 категория

5 категория

Рис. 1. Санитарное состояние древостоя ели на объекте № 1

Лесоводственно-таксационная характеристика и санитарное состояние опытных объектов

|

по запасу Состав по кол-ву деревьев |

Запас, м3/га |

Средние для ели |

Полнота |

Количество деревьев ели, тыс. шт./га |

||

|

H, м |

D, см |

здоровые |

сухостойные |

|||

|

Опытный объект № 1 |

||||||

|

9Е1Б+П, Лп 9Е1П+Б, Ос |

287 |

22 |

20 |

0,84 |

0,61 |

0,07 |

|

Опытный объект № 2 |

||||||

|

6Е2Д1Лп1Кл+П 4Е3Лп2Кл1Д+П |

237 |

28 |

28 |

0,56 |

0,13 |

0,03 |

|

Опытный объект № 3 |

||||||

|

7Е2П1Б+Кл, Лп 3Е3Б2П2Кл+Лп |

392 |

32 |

39 |

0,83 |

0,14 |

0,03 |

Рис. 2. Смешанное насаждение, формирующееся в возобновительной котловине на объекте № 1

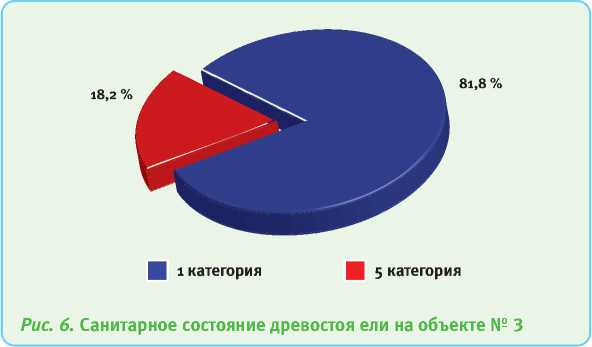

В составе смешанного насаждения, сформировавшегося к настоящему времени, преобладает ель, 81,8 % деревьев ели и пихты отнесено к 1-й категории санитарного состояния, 18,2 % – к 5-й, 18,2 % деревьев поражено стволовыми вредителями (см. таблицу, рис. 6).

В составе подлеска – рябина, в подросте – ель (3,6 тыс. шт./га, H – до 1,5 м), пихта (1,6 тыс. шт./га, H – до 2 м), липа (2,4 тыс. шт./га, H – до 2 м), клен, вяз.

* *

*

Рис. 3. Плодоношение ели на опытном объекте № 1

Анализ данных обследования опытных объектов через 10 лет после проведения на них последнего приема рубок показывает, что щадящий режим постепенных рубок на селекционноэкологической основе (постепенные куртинно-котловинно-выборочные рубки) с учетом внутренней структуры насаждений способствует формированию смешанного устойчивого разновозрастного насаждения с преобладанием ели и пихты. Санитарное состояние всех объектов на настоящий момент удовлетворительное, количество здоровых деревьев ели и пихты в среднем составляет 75 %.

Опытный объект № 3. Заложен в кв. 261 (выдел 27) Сабабашского лесничества в 1989 г. на площади 4,2 га. Возраст ели и пихты – 15, 60, 80 лет.

Благонадежный подрост и самосев в возобновительных котловинах, созданных при последнем приеме постепенных рубок, а также обильно плодоносящие ель и пихта свидетельствуют о том, что у этого леса есть будущее. Возобновительные процессы (особенно плодоношение), как и ростовые, имеют циклический характер и обусловлены цикличностью климатических факторов. На основе дендроклиматологического анализа елово-пихтовых древостоев в динамике их роста и возобновления выявлен ритмический характер, соответствующий 11- и 22-летним климатическим циклам. В каждом 11-летнем цикле только один период (2–3 года) является благоприятным для роста и репродукции леса. Он наступает сразу после 1–3-летнего экстремально неблагоприятного периода [11].

В связи с этим считаем, что в ближайшее время на объектах следует запланировать и про-

Рис. 5. Подрост и подлесок на опытном объекте № 2

вести очередной прием постепенных рубок с селекционной оценкой насаждения и мерами содействия естественному возобновлению. Экстремальная засуха 2010 г. стала сильным фактором естественного отбора, поэтому на данном этапе необходима инвентаризация переживших засуху семенных и плюсовых деревьев ели и пихты (рис. 7), отбор и оформление в натуре новых деревьев из числа здоровых высшей селекционной категории. Их семенное и вегетативное потомство можно в дальнейшем использовать для создания культур и лесосеменных плантаций в регионе.

Рис. 7. Плюсовые деревья пихты на селекционном опытном объекте № 3

Вывод

Обследованные опытные объекты постепенных рубок имеют огромное научное и историческое значение как школа передового отечественного опыта ведения лесного хозяйства в Республике Татарстан в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Объекты необходимо восстановить, сохранить и продолжить их изучение.

Результаты проведенного в 2014 г. исследования были использованы при составлении рекомендаций по повышению устойчивости еловых насаждений к неблагоприятным факторам, за что авторы выражают благодарность А. Д. Маслову [12].

Список литературы Современное состояние елово-пихтовых насаждений на опытных объектах постепенных рубок

- Краснобаева, К. В. Динамика прироста в толщину древостоев ельника-кисличника в зависимости от климатических факторов/К. В. Краснобаева//Лесоведение. -1972. -№ 4. -С. 51-56.

- Краснобаева, С. Ю. Состояние еловых насаждений особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан/С. Ю. Краснобаева//Экологические проблемы промышленных городов: сб. науч. тр. 7-й Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием; 8-10 апреля, 2015. -Саратов: СГТУ им. Ю. А. Гагарина, 2015. -С. 257-259.

- Мурзов, А. И. Некоторые результаты первого приема постепенных рубок в лиственно-еловых и сосновых насаждениях/А. И. Мурзов//Сб. тр. по лесн. хоз-ву. -Вып 17. -Казань, 1967. -С. 29-53.

- Аглиуллин, Ф. В. Постепенные рубки в сосняках Среднего Поволжья/Ф. В. Аглиуллин, Н. С. Леонтьев//Лесн. хоз-во. -1969. -№ 5. -С. 81-83.

- Краснобаева, К. В. Лесоводственная и экономическая эффективность постепенных рубок в елово-широколиственных и сосновых лесах Татарской АССР/К. В. Краснобаева, А. И. Мурзов//Рубки и восстановление леса в Среднем Поволжье. -Пушкино, 1976. -С. 124-145.

- Краснобаева, К. В. Системный подход в исследовании, организации и ведении хозяйства в лесах хвойно-широколиственной подзоны и лесостепи на примере лесов Татарстана/К. В. Краснобаева//Проблемы лесного хозяйства Среднего Поволжья и пути их решения. -Пушкино, 2001.-С. 10-19.

- Полевой справочник лесоустроителя. -Волго-Вятское кн. изд-во, 1966. -172 с.

- Массовые таблицы обьёмов и сортиментов для лесов Татарской АССР. -Казань: Татполиграф, 1938. -60 с.

- Маслов, А. Д. Короед-типограф и усыхание еловых лесов/А. Д. Маслов. -М.: ВНИИЛМ, 2010. -138 с.

- Тихонов, А. С. Устойчивые ельники против короеда-типографа в хвойно-широколиственной подзоне/А. С. Тихонов, Р. В. Мусин//Лесн. хоз-во. 2003. -№ 1. -С. 36-38.

- Краснобаева, К. В. Дендроклиматологический анализ елово-пихтовых древостоев на южной границе их распространения в Европейской части СССР/К. В. Краснобаева//Тез. докл. III Всесоюзн. конф. по дендроклиматологии. -Архангельск, 1978. -С. 132-133.

- Маслов, А. Д. Повышение устойчивости еловых насаждений к неблагоприятным факторам/А. Д. Маслов, И. А. Комарова, С. Ю. Краснобаева. -Пушкино: ВНИИЛМ, 2015. -28 с.