Современное состояние непрерывного образования в Российской Федерации

Автор: Суворова А.О., Хусаинова С.В.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 5 (46), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена суть непрерывного образования и его актуальность в современном мире. А так же представлена модель непрерывного профессионального образования в РФ.

Образование, педагогика, педагогическое образование, непрерывное образование, обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/140287866

IDR: 140287866 | УДК: 37

Текст научной статьи Современное состояние непрерывного образования в Российской Федерации

Современное общество живет в эпоху модернизации образовательной системы и появления новых информационных технологий, в связи с чем непрерывное повышение квалификации и профессиональное развития педагога в настоящее время является особо актуальным. Активное инновационное развитие образовательной среды определяет необходимость развития модели непрерывного образования.

В современных социально-экономических условиях происходит, и развитие непрерывного образования и в его содержание добавляется активная форма практической деятельности педагога и самообразование, которое приобретает формы многоплановости, в то время как принцип непрерывности предусматривает качественно новый тип взаимодействия личности и общества.

Система педагогического образования РФ представляет собой [6, с.32]:

-

• совокупность преемственных профессиональных образовательных программ среднего, высшего и послевузовского педагогического образования;

-

• сеть взаимодействующих между собой учебных заведений и организаций среднего, высшего и послевузовского педагогического образования;

-

• федерально-региональную систему управления педагогическим образованием.

Перечисленные особенности позволяют считать ее системой непрерывного педагогического образования.

Под непрерывным педагогическим образованием понимается последовательное прохождение цепочки учреждений педагогического образования с целью подготовки к конкретной педагогической деятельности, а также реализация индивидуальных образовательных траекторий конкретной личностью с целью удовлетворения её образовательных потребностей.

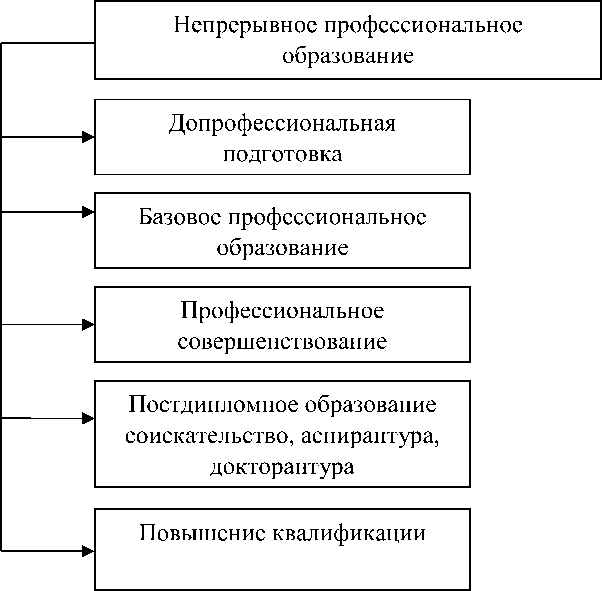

Схематично систему непрерывного профессионального образования педагога показана на рисунке 1. [5, с.29].

Рисунок 1 - Система непрерывного профессионального образования педагога

Состояние системы непрерывного профессионального образования может быть представлено следующим образом:

-

• допрофессиональная подготовка (школы, педагогические классы, педагогические лицеи);

-

• базовое профессиональное образование (педагогическое училище, педагогический колледж, педагогический институт, педагогический университет);

-

• профессиональное совершенствование (институт (факультет) повышения квалификации, учебные заведения, стажировка, методическая работа, самообразование и пр.);

-

• постдипломное образование соискательство, аспирантура, докторантура.

Российская система непрерывного педагогического образования — это динамично развивающаяся система, которую отличает открытость, многоступенчатость, многоуровневость, многофункциональность и гибкость.

Внутри системы непрерывного педагогического образования имеют место интеграционные процессы, проявляющиеся в создании учебно-научнопедагогических комплексов, которые объединяют дошкольные образовательные учреждения, школы, образовательные учреждения начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования.

Остановимся более подробно на получении базового профессионального образования, которое можно получить, обучаясь в педагогических учебных заведениях.

Пути получения педагогического образования различны [4, с.57]:

-

1. среднее специальное педагогическое образование – в педагогических училищах и педагогических колледжах;

-

2. высшее педагогическое образование – в вузах: пединститутах, педуниверситетах, педакадемиях.

Возможны варианты получения высшего педагогического образования: это традиционная моноуровневая система, готовящая дипломированного специалиста и многоуровневая система высшего образования, включающая в себя бакалавриат и магистратуру. Эта система впервые в нашей стране была введена в 1992 году, и сейчас прочно вошла в нашу систему образования.

Многоступенчатая схема подготовки представляет собой: первые два года – неполное высшее образование; 4 года обучения по определенному направлению – квалификация (степень) бакалавр; еще 2 года специализированной подготовки – квалификация (степень) магистр.

Если специалистов готовили для профессиональной деятельности в отдельной отрасли, то магистров – для научной работы.

Формы получения педагогического образования также вариативны: очная, очно-заочная, заочная, вечерняя, экстернат [6, с.35].

Показателем развития системы служит постоянное обновление содержания и структуры педагогического образования на всех ступенях и уровнях, совершенствование Классификатора специальностей среднего профессионального педагогического образования и Перечня направлений подготовки и специальностей высшего педагогического образования. В последние годы в этом направлении велась большая работа.

Многое сделано в последнее время по обновлению содержания педагогического образования. Созданы и внедрены государственные образовательные стандарты среднего профессионального педагогического образования, разработаны и утверждены государственные образовательные стандарты второго поколения по специальностям и направлениям высшего педагогического образования. Их структура и содержание отражают специфику подготовки кадров для сферы образования с учетом новейших достижений науки и технологии обучения. Впервые были созданы и утверждены 2 варианта государственных образовательных стандартов по «педагогическим специальностям». Это, в свою очередь, позволило сохранить практику подготовки учителей для малокомплектной и сельской школ по основной и дополнительной специальностям без увеличения срока обучения.

Повышение требований к качеству педагогического образования становится насущной проблемой и условием развития системы непрерывного педагогического образования, стимулом обновления содержания педагогического образования на основе принципов фундаментальности, универсальности, интегративности, вариативности, преемственности и его практической направленности [3, с.47].

Высокое качество предметной, психолого-педагогической, социогуманитарной и общекультурной подготовки невозможно без усиления роли фундаментальной составляющей, обеспечивающей интеграцию научных достижений из разных областей знаний в образование, при формировании содержания педагогического образования.

Под универсальностью педагогического образования подразумевается полнота набора дисциплин, составляющих базовую подготовку в единстве профессионального и общекультурного компонентов.

Реализация принципа интегративности обеспечивает междисциплинарные связи, ориентацию на формирование целостной картины мира, создаваемой комплексом базовых дисциплин на основе взаимодополнительности содержания и единства цели и требований.

Вариативность образовательных программ, которая позволяет оперативно реагировать на запросы заказчика, учитывать адресность подготовки специалистов для системы образования, достигается за счет гибкого сочетания дисциплин федеральной составляющей с дисциплинами национально-регионального (вузовского) компонента, курсов по выбору и дисциплин специализаций.

Принцип преемственности предполагает достижение общей для всех уровней педагогического образования цели - качественную подготовку кадров на основе согласования концептуальных подходов при определении требований к уровню и содержанию теоретической и практической подготовки специалистов для сферы образования. Реализации принципа преемственности обучения способствует принятая модель стандарта.

Соблюдение всех вышеперечисленных принципов будет иметь смысл в том случае, если они будут соотнесены с запросами рынка образовательных услуг, заказчика и потребителя, а это возможно при условии соблюдения принципа практической направленности педагогического образования.

Базовым нормативным документом, определяющим структуру и содержание высшего педагогического образования и создающим основы для обеспечения необходимого качества обучения, сохранения единого образовательного пространства на всей территории России, является Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования» (далее ФГОС ВПО) [1, с.770].

Системообразующим фактором вузовской подготовки современного учителя выступает квалификационная характеристика выпускника, содержащаяся в разделе «Общая характеристика специальности».

Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра педагогики, должен быть готов решать образовательные и исследовательские задачи, ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы в области образования; использовать современные технологии сбора и обработки экспериментальных данных в соответствии с проблемой исследования в области образования; конструировать содержание обучения на разных ступенях образования; способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; систематически повышать свою профессиональную квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности различных профессиональных объединений педагогов, осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими).

Выпускник, получивший квалификацию учителя, должен знать [2, с.115]:

-

• Конституцию Российской Федерации;

-

• законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования;

-

• Конвенцию о правах ребенка;

-

• основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационноуправленческих задач;

-

• педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену;

-

• методику преподавания предмета и воспитательной работы;

-

• программы и учебники;

-

• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;

-

• средства обучения и их дидактические возможности;

-

• основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;

-

• основы права, научную организацию труда;

-

• правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

Выпускники по направлению «Педагогика» должны быть подготовлены к выполнению следующих видов профессиональной деятельности в соответствии с уровнем своей квалификации: научно-исследовательской; организационно-воспитательной; коррекционно-развивающей;

преподавательской; культурно-просветительной; консультативной. Кроме того, ФГОС ВПО содержат требования к профессиональной подготовленности специалиста.

Для более глубокого усвоения теоретических знаний, формирования умений и навыков, осуществления связи теории с практикой важно систематически подкреплять полученные знания, постоянно анализировать на основе теоретических знаний явления и факты педагогической практики.

Педагогическая практика выполняет важнейшие функции в системе профессиональной подготовки учителя [7, с.49]:

-

• обучающую (актуализация, углубление и расширение теоретических знаний, их применение в решении конкретных педагогических задач, формирование педагогических умений и навыков);

-

• развивающую (развитие познавательной и творческой активности будущих учителей, развитие педагогического мышления);

-

• воспитывающую (формирование социально-активной личности учителя, устойчивого интереса и любви к профессии учителя);

-

• диагностическую (проверка уровня профессиональной

направленности будущих учителей, степени профессиональной подготовленности и пригодности к педагогической деятельности).

Педагогическая практика студентов играет важную роль в учебновоспитательном процессе. Благодаря непрерывности и постоянному усложнению ее содержания от младших курсов к старшим она является связующим звеном между теоретической и практической подготовкой будущего учителя.

После прохождения обучения и поступления на работу в образовательную организацию, педагоги продолжают свое обучение, как правило таким обучением является повышение квалификации.

Повышение квалификации – это обновление теоретических и практических знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно повышающимися требованиями к их квалификации. Это один из видов профессионального обучения сотрудников.

Цель данного вида обучения — повышение уровня теоретических знаний сотрудников, а также совершенствование практических навыков и умений, повышающихся в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

Повышение квалификации направлено на последовательное совершенствование профессиональных и экономических знаний, умений и навыков, рост мастерства работников по имеющимся профессиям.

Основные цели повышения квалификации педагогических работников:

-

• развитие их профессиональной компетентности;

-

• формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов;

-

• формирование структурной целостности педагогической

деятельности каждого работника.

Все эти цели вместе обеспечивают выполнение требований по достижению современного качества образования.

К задачам повышения квалификации педагога можно отнести:

-

1. Совершенствование педагогического мастерства способом внедрения современных педагогических технологий и передовых методик.

-

2. Поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех педагогов с учетом достижений научной и практической деятельности.

-

3. Создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной деятельности.

-

4. Апробация в процессе обучения новых технологий и прогрессивных форм подготовки и повышения управленческих и педагогических кадров.

-

5. Предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов.

Таким образом, под содержанием непрерывной общепедагогической подготовки учителя подразумевается система педагогических знаний, практических умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональных функций учителя.

Система Российского образования на современном этапе развития общества претерпевает существенные изменения, но какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге. Именно педагог является основной фигурой при реализации на практике основных нововведений. И для успешного введения в практику различных инноваций, для реализации в новых условиях поставленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым уровнем профессионализма. В связи с чем, педагог на протяжении всей своей профессиональной деятельности должен непрерывно развиваться и здесь важное значение приобретает его непрерывное повышение квалификации.

Список литературы Современное состояние непрерывного образования в Российской Федерации

- Пережовская А. Н. Непрерывное образование: цели, задачи, содержание, функции, перспективы развития [Текст] // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). - Пермь: Меркурий, 2015. - с. 38-41

- Алексеев А.В. Новая Экономика - новое образование? / А.В. Алексеев, О.В. Бауск // Эко. - 2006. - № 6. - С.81-87.

- Андреев В. Н. Система непрерывного образования как ключевая составляющая обеспечения инновационного развития региона / В. Н. Андреев // Псковский региональный журнал.-2013.- № 15.-С.167-172.

- Власова Л. Работодатель недоволен/ Л. Власова // Экономика и жизнь. - 2008. - № 4. - С.31.

- Гордеева М. В поисках новых путей развития/ М. Гордеева // Экономика и жизнь. - 2009. - № 26. - С.17.

- Гордеева М. Образовательный микс/ М. Гордеева // Экономика и жизнь. - 2009. - № 17. - С.17.

- Дмитриева, Л.Ф. Образовательные методики и технологии ХХI века как фактор внедрения ФГОС общего образования // Методист. - 2013. - № 10. - С.57-60.