Современное состояние популяции канюка ( Buteo buteo) в Витебской области Белоруссии

Автор: Ивановский Владимир Валентинович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучение популяции канюка в Витебской обл. в 2000-2014 гг. показало, что ширина частных экологических ниш по параметрам «гнездовой участок», «архитектоника гнезда», «питание» несколько сузилась, но расширилась по параметру «порода гнездового дерева». Структурного изменения питания практически не произошло: индекс Мориситы (перекрытие трофических ниш) для двух сравниваемых периодов равен 0,958. Оказались стабильными практически все основные популяционные параметры: величина кладки, размеры яиц, количество слётков на каждую приступившую к размножению пару. Успех размножения составил 95,5%.

Канюк, основные популяционные характеристики, ширина частных экологических ниш, успех размножения

Короткий адрес: https://sciup.org/146116582

IDR: 146116582 | УДК: 598.279.23

Текст научной статьи Современное состояние популяции канюка ( Buteo buteo) в Витебской области Белоруссии

Введение. Мониторинг популяции канюка, наиболее многочисленного и широко распространенного вида хищных птиц Витебской обл. Белоруссии, осуществляется непрерывно с 1973 г (Ивановский, 1991, 2012; Ивановский, Башкиров, 2000). Это позволяет судить о возможных изменениях его биологии и экологии во времени. В настоящем сообщении анализируются данные, полученные в ходе наблюдений в 2000-2014 гг.

Методика. Материал собран на шести стационарах, площадью 700 кв. км, а также при посещении других точек области. Гнезда посещались 1-3 раза за сезон. Применялись стандартные методики (Методы изучения и охраны, 1990; Ивановский, Башкиров, 2002). Для анализа использован 141 случай гнездования канюка в Витебской обл. Статистические вычисления осуществлялись с помощью пакета анализа для MS Excel ПК. Для определения достоверности различий некоторых параметров использовался критерий Стьюдента t=(Mi-M2)/(A/mi2+m22). Для характеристики ширины частных экологических ниш мы выбрали индекс полидоминантности Симпсона B=(Xpi) \ где pi - доли соответствующих ресурсов; в качестве показателя структурного сходства питания в разные периоды (перекрытие трофических ниш) использован индекс Мориситы Сц=2Хру*р1к / (£p2ij+£p2ik), где рц и рш -

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 2 доли соответствующих кормовых объектов в сравниваемых рационах (Krebs, 1998). Индекс Мориситы изменяется от 0 до 1.

Результаты и обсуждение. В Витебской обл. Белоруссии канюки появляются у гнёзд в первую декаду марта. Токующие птицы отмечены между 9 и 30 марта, лотки гнёзд в это же время выстилаются зелёными веточками ели и сосны, но кладок ещё нет. На некоторых гнездовых участках птицы появляются парой; очевидно, это -прошлогодние партнёры, потому что на других участках, где, по всей видимости выжила только одна птица, идёт активное формирование пар. Так, 01.04.2006 г. и 09.04.2008 г. в районе гнезд парили, конфликтовали в воздухе и активно вокализировали сразу по 3-5 канюков. Интересный случай отмечен в урочище Полигон, где 20.04.2002 г. под гнездом найден мёртвый взрослый канюк, а над этим местом токовало сразу 5 птиц. Свежие кладки отмечены с 20.04 по 29.04 (п=3). Кладки разной степени насиженности (n=l 1) отмечены в период с 1 по 23 мая. Вылупление птенцов начинается со второй декады мая: птенцы в первом или втором пуховом наряде (п=7) встречены в период с 10.05 по 02.06, причём ещё 29.05.2011 г. в урочище Бол. Черница в гнезде находился маленький птенец в первом пуховом наряде и яйцо, в котором слышался писк второго птенца. Такую растянутость можно объяснить не только климатическими условиями весны конкретного года, но и возрастом партнеров, если речь идёт о вновь образовавшихся парах. Птенцы разной степени развития оперения (п=58 случаев) встречаются в период с 31.05 по 02.07, причём старшие птенцы иногда уже планируют на землю, как это случилось, например, 20.06 и 24.06. Способные к полёту, но ещё находящиеся в гнезде, а также молодые птицы, держащиеся на соседних к гнезду деревьях (п=34 случая), встречаются в период с 27.06 по 31.07. Ещё 02.08 державшийся вместе выводок, докармливаемый взрослыми птицами, встречен в 1 км от гнезда на опушке леса, граничащего с полем. Покидать гнездовые участки и постепенно смещаться на юг птицы северо-белорусской популяции канюков начинают с середины августа и заканчивают этот процесс к концу октября (Ивановский, 2012).

Гнездовые биотопы канюка в Белорусском Поозерье представлены следующими типами леса (на основе анализа биотопа в радиусе 50 м вокруг 141 гнезд): смешанный лес - 48,9%, мелколиственный лес - 10,6%, еловый лес - 9,9%, сосновый лес по суходолу - 8,5%, сосняк сфагновый - 5,0%, березовый лес - 4,3%, выработанные и зарастающие торфокарьеры - 4,3%, черноольховый лес - 4,3%, суборь (сосна и ель) - 1,4%. По 0,7% приходится соответственно на елово-широколиственный (ель и ясень), с одной стороны, и широколиственный леса, отдельные группы деревьев среди агроландшафта и заброшенный плодовый сад, с другой. В целом же по региону соотношение типов леса несколько иное. Ситуация с канюком говорит не столько о его избирательности, сколько об уровне беспокойства. Так, например, в мелколиственном лесу и сфагновом сосняке мало деревьев удобной архитектоники для постройки гнезд канюка, но эти биотопы, как правило, заболочены и труднодоступны для лесохозяйственных рубок, а в черноольховых лесах канюк испытывает сильную конкуренцию со стороны малого подорлика (Aquila pomarina).

Анализ гнездовых деревьев, напротив, избирателен. На елях (Picea abies) было построено 33,3% от всех гнезд (п=141), на березе (Betula sp.) - 22,7%, на сосне (Pinas silvestris) - 21,3, на чёрной ольхе (Ainas glutinosa) - 14,9, на осине (Populus tremula) - 6,4%, на дубе (Quercus robur) и яблоне (Malas domestical) - по 0,7%. Высота расположения гнезд при этом колебалась от б-и до 22-х м и в среднем составляла 12,3±0,35 м.

Гнезда почти в одинаковой пропорции строятся на боковых ветвях у ствола и в развилке главного ствола: 52,48% против 41,13% соответственно. В равном соотношении (по 1,42%) гнезда строятся на «чёртовых мётлах», на изгибе ствола, на боковой ветви вдали от ствола и в верхней мутовке ствола. Значительно реже (0,71%) гнезда устраиваются в месте соединения двух деревьев, когда одно падает на другое и «зависает» на нем. Не всегда удается установить, кто первоначально построил гнездо: канюк, осоед или тетеревятник (такие незанятые гнезда мы так и помечаем, как «КОТ»). Канюки охотно занимают искусственные гнездовья, которые мы строятся для «КОТ» в молодых лесах. Из всех занятых канюками гнезд (п=141) 14,9% были искусственными, изначально построенными человеком. Эти гнезда прочнее и долговечнее построенных самими канюками. В единичных случаях (1,4%), как основание для постройки своего гнезда, канюки используют старые гнезда серой вороны (Corvus cornix).

Мониторинг использования пищевых объектов канюком, как птицей, играющей значительную роль в экосистемах, также важен. При обследовании гнезд этого вида было зарегистрировано 100 экз/ добытых им животных. Основу питания канюков в Витебской обл. составляют две группы жертв: мелкие млекопитающие - около 58% и птицы - 23%. Полный список зарегистрированной добычи выглядит следующим образом: жаба серая (Bufo bufo) - 2%, лягушки бурые (Rana temporaria, R. terrestris) - 8, веретеница (Anquis fragilis) - 2, змеи (Vipera berus, Natrix natrix) - 5, рябчик (Tetrastes bonasia) - 1; голубь сизый (Columba livia) - 2, дятловые (Picidae) - 1, галка (Corvus monedula) - 3, сорока (Pica pica) - 1, сойка (Garrulus glandarius) - 3, конёк лесной (Anthus trivialis) - 1; дрозды (Turdus sp.) - 2, другие мелкие воробьиные (Passeriformes) - 9, крот (Talpa europaea) -15, бурозубки (Sorex sp.) - 1, заяц-русак (Lepus europaeus) - 1, заяц-беляк (L. timidus) - 1, полёвка рыжая (Clethrionomys glareolus) - 1, полевка обыкновенная (Microtus arvalis) - 30, полёвка водяная (Arvicola terrestris) - 1, мышевидные грызуны (Muridae) - 9, ласка (Mustela nivalis) - 1%.

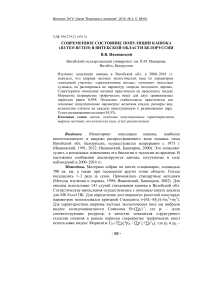

Чтобы понять, как изменились некоторые популяционные параметры за период 1990-1999 гг. (Ивановский, Башкиров, 2000) и 2000-2014 гг. мы рассчитали ширину ниши по каждому из них (таблица).

Таблица

Ширина ниши по некоторым частным экологическим параметрам популяции канюка Витебской обл. в разные периоды

|

Параметры |

Ширина ниши в 1990-1999 гг. |

Ширина ниши в 2000-2014 гг. |

|

Гнездовой участок |

2,648 |

3,625 |

|

Порода гнездового дерева |

3,942 |

4,270 |

|

Архитектоника гнезда |

2,299 |

2,241 |

|

Питание |

11,658 |

7,042 |

Хищных птиц, у которых ширина трофической ниши превышает 6 единиц, относят к генералистам (Sidorovich, 2011). В оба рассматриваемых периода канюк в Витебской обл. выступал именно как генералист. Сужение трофической ниши канюка за рассматриваемые периоды можно предположительно объяснить уменьшением реальной лесистости области. Это произошло в результате интенсификации рубок главного пользования, что обеднило охотничьи биотопы канюка, который добывает пищу не только на открытых участках, но и в лесах различных типов. Несмотря на кажущееся большое различие в ширине трофических ниш в сравниваемые периоды, показатель сходства питания - индекс Мориситы (перекрытие трофических ниш), оказался очень близким к 1 и составил Сн=0,958. Собственно, этого и следовало ожидать, так как суммарная роль млекопитающих и птиц, основных компонентов питания канюка, оставалась практически неизменной -82% против 83%; как только увеличивалась роль млекопитающих - тут же, практически настолько же, уменьшалась роль птиц и наоборот.

Величина кладки канюка в Витебской обл. варьирует от 1 до 4 яиц; в среднем приходится (п=2б) 2,8±0,18 яйца на кладку. Размеры яиц (п=8) варьируют в пределах 52,5-56,6 х 40,9-47,7 мм, в среднем -54,5±0,43 х 43,2±0,85 мм. Количество слетков на каждую приступившую к размножению пару (отложившую хотя бы 1 яйцо) колеблется в пределах от 0 до 4; в среднем на одну пару приходится (n=89) 2,1±0,11 слётка, а на каждую успешную пару (п=85) - от 1 до 4, в среднем - 2,2±0,10, слётков.

Успех размножения за 2000-2014 гг., рассчитанный по 89 парам, результаты размножения которых были известны, составил 95,5%. Если успех размножения считать отдельно для гнёзд, построенных на хвойных и на лиственных деревьях, то для хвойных (п=53) успех составляет 94,3%, а для лиственных (п=34) - 97,1%. Это соотношение для Витебской обл. является отражением конкретной ситуации: наиболее интенсивно рубятся и посещаются человеком именно хвойные леса, тогда как мелколиственные леса не столь ценны для лесного хозяйства и, в силу своей заболоченности, труднодоступны. Рассмотренный в разрезе архитектоники мест постройки гнезд, успех размножения получается также практически одинаковый: для гнезд, построенных на боковых ветвях у ствола (п=42), он равен 85,7%, а для гнезд в развилке главного ствола (п=37) он равен 86,5%. Возможные причины неудачного гнездования (п=12) распределяются следующим образом: истинные причины не установлены в 58,4%, гнездо разорено куницей {Martes martes) - 16,7%, хищничество тетеревятника {Accipiter gentilis), ворона {Corvus corax) и рубка леса у гнезда - по 8,3% соответственно.

По сравнению с 1990-1999 гг. (Ивановский, Башкиров, 2000) канюки реже стали гнездиться в смешанных, еловых и сосновых лесах, что, по-видимому, связано с интенсификацией рубок именно в таких, более доступных для техники типах леса. По всей видимости, по этой же причине канюки реже стали строить гнезда на елях и соснах, чаще предпочитая для этих целей берёзу. Величина кладки увеличилась с 2,52±0,069 (п=23) до 2,769±0,178 (п=2б) яиц. Увеличилось и количество слетков на успешное гнездо: с 1,78=1=0,08 (п=91) до 2,1±0,14 (п=48). Успех размножения возрос с 82,6% до 95,5%.

Используя критерий достоверности Стьюдента, мы сравнили ряд популяционных параметров за периоды 1990-1999 и 2000-2014 гг. Недостоверными оказались различия по величине кладки и размерам яиц. Достоверным оказалось (при р=0,01) количество слётков на успешное гнездо: оно изменилось с 1,78=1=0,08 до 2,2±0,1. Это, однако, отражает не столько фактическую ситуацию, сколько недостатки методики. Слётками считаются и молодые птицы незадолго до вылета, и молодые птицы уже покинувшие гнездо, которых не всегда в этих условиях удаётся учесть полностью.

Заключение. Подводя итоги, следует констатировать, что основные популяционные характеристика канюка в Витебской обл. Белоруссии стабильны. В ближайшие годы вряд ли стоит ожидать резких колебаний численности северо-белорусской популяции канюков - этого обычного для Витебской обл. Белоруссии вида, численность которого на данный момент составляет около 5400-5500 гнездящихся пар.

За помощь в полевых исследованиях искренне благодарю моих учеников Игоря Башкирова и Дмитрия Шамовича.

MODERN DATA ON THE POPULATION OF THE COMMON BUZZARD

OF VITEBSK, BELORUSSIA

Ивановский В.В. Современное состояние популяции канюка (Buteo buteo) в Витебской области Белоруссии / В.В. Ивановский // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2015. №2. С. 58-64. ‘

Список литературы Современное состояние популяции канюка ( Buteo buteo) в Витебской области Белоруссии

- Ивановский В.В. КАНЮК В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ / Ивановский В.В. // Материалы 10-й Всесоюзной орнитологической конференции 1991. С. 237-238.

- Ивановский В.В. 2012. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ: Монография. Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова. 209 с.

- Ивановский В.В., Башкиров И.В. 2000. Гнездовая экология канюка в условиях северной Беларуси//Фауна и экология птиц бассейна реки Западная Двина. Материалы международной науч. конф. Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова. С. 38-41.

- Ивановский В.В., Башкиров И.В. ЧИСЛЕННОСТЬ ГНЕЗДОВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ БОЛЬШОГО И МАЛОГО ПОДОРЛИКОВ В СЕВЕРНОЙ БЕЛОРУССИИ / Ивановский В.В., Башкиров И.В. // Беркут. 2002. Т. 11. № 1. С. 34-47.

- Методы изучения и охраны хищных птиц (Методические рекомендации). 1990/ред. С.Г. Приклонский, В.М. Галушин, В.Г. Кревер. Москва: ЦНИЛ Главохоты РСФСР. 315 с.

- Krebs J.K. 1998. Ecological Methodology. New York: Addison-Welsey Education Publishers Inc. 620 p.

- Sidorovich V.E. 2011. Analysis of vertebrate predator-prey community. Minsk. 734 p.