Современное состояние проблемы эндопротезирования плечевого сустава при последствиях повреждений проксимального отдела плечевой кости

Автор: Мурылев В.Ю., Иваненко Л.Р., Куковенко Г.А., Елизаров П.М., Рубин Г.Г., Сорокина Г.Л.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 1 (39), 2020 года.

Бесплатный доступ

Переломы и переломовывихи проксимального отдела плечевой кости - одна из самых частых травм по статистике, и их количество продолжаетрасти. Описана наиболее распространенная классификация последствий повреждения проксимального отдела плечевой кости, предложенная Boileau в 2001 году, и позволяющая выбрать тактику хирургического лечения. Реверсивные эндопротезы произвели революцию в лечении сложных патологий плечевого сустава, в первую очередь последствий его повреждения.Появляются исследования, в которых расширяются показания к применению реверсивной конструкции, в то время как частота осложненийуменьшается по мере освоения методики. Специфичным противопоказанием к эндопротезированию плечевого сустава реверсивным протезомсчитается атрофия и дисфункция дельтовидной мышцы. Среди факторов, ухудшающих прогноз операции, разными авторами выделены: число предыдущих вмешательств, мужской пол, депрессия,количество сопутствующих заболеваний, несостоятельность вращательной манжеты плеча, дисфункция дельтовидной мышцы, гипотрофия мышцплечевого пояса, поражения плечевого сплетения, а также костный дефект проксимального отдела плечевой кости. Наиболее распространенные осложнения реверсивного эндопротезирования составляют: вывихи и нестабильность, перипротезная инфекция,асептическое расшатывание компонентов, лопаточный нотчинг и перипротезные переломы. Можно выделить следующие направления дальнейших исследований в области эндопротезирования плечевого сустава при последствиях егоповреждений: 3D планирование, использование индивидуальных инструментов и индивидуальных компонентов, определение оптимальногонатяжения мышц плеча и положения компонентов эндопротеза, изучение необходимости и способов остеотомии бугорков и фиксации сухожилий,особенности выбора оптимального доступа в разных ситуациях, а также изучение отдаленных результатов лечения.

Эндопротезирование плечевого сустава, реверсивное эндопротезирование плечевого сустава, переломы проксимального отделаплечевой кости, последствия травм плечевого сустава

Короткий адрес: https://sciup.org/142226462

IDR: 142226462 | УДК: 616.727.2 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2020.1.38-49

Текст научной статьи Современное состояние проблемы эндопротезирования плечевого сустава при последствиях повреждений проксимального отдела плечевой кости

На переломы проксимального отдела плечевой кости (ПОПК) приходится 4,7—8,8% всех переломов костей и до 70% переломов плечевой кости 1,2. Переломы ПОПК являются третьими по частоте после переломов бедра и дистального отдела лучевой кости у пациентов старше 65 лет, с отношением женщин к мужчинам почти 2:13, 4. Эти переломы особенно типичны для женщин в постменопаузе с остеопорозом5.

Интересно, что частота переломов ПОПК возрастает с увеличением возраста. Доля низкоэнергетических многооскольчатых переломов головки плечевой кости у пожилых пациентов составляет 30—45% от всех переломов ПОПК1. Напротив, у молодых людей такие травмы происходят при воздействии высокой энергии и составляют около 17—20% всех переломов плечевой кости1, 6. Застарелые переломы и вывихи плеча составляют от 10 до 23,7% случаев, а рецидивы вывиха плеча после открытого вправления происходят нередко – в 5,8–12,1% случаев7, 8. Поскольку ожидается, что частота этих травм значительно возрастет с ростом сегмента пожилых людей с остеопорозом в течение следующих десятилетий, частота последствий переломов также должна вырасти9.

Несмотря на то, что консервативное лечение переломов ПОПК может давать удовлетворительные результаты у пациентов старшего возраста и пациентов с низкими функциональными потребностями в отношении боли и качества жизни, результаты значительно ухудшаются по мере увеличения сложности перелома9, 10.

Лечение ложных суставов и посттравматических деформаций ПОПК остаётся особенно трудной проблемой даже для самого опытного плечевого хирурга. Неправильное сращение, формирование ложных суставов и деформаций ПОПК происходит нередко, независимо от исходного метода лечения (оперативного или консервативного). Результаты оперативного лечения грубых последствий травм ПОПК часто не устраивают хирургов из-за выраженного ограничения функции плечевого сустава и снижения трудоспособности пациентов1.

Нарушения обмена веществ и метаболические заболевания костей (например, диабет, ожирение, остеопороз) признаются в качестве факторов, приводящих к замедленной консолидации и формированию ложных суставов, и должны быть идентифицированы с помощью соответствующих лабораторных маркеров11.

Классификация последствий повреждения проксимального отдела плечевой кости

Как классически описал Neer, ПОПК может быть условно разделен на четыре части: суставной сегмент (головка), большой и малый бугорки с вращательной манжетой, и диафиз плечевой кости. Смещение каждого сегмента на 1 см и более или угловое смещение более 45 градусов считается значительным, независимо от количества линий перелома12. Подавляющее большинство (до

85%) переломов ПОПК имеют незначительное смещение и хорошо поддаются консервативному лечению. Неоднократно в литературе был подтвержден успех нехирургического лечения таких переломов10. В то же время, у пациентов с ложными суставами и грубыми деформациями может сохраняться инвалидизирующая боль и недопустимое функциональное ограничение 9,13,14.

Beredjiklian и др. предложили систему классификации последствий переломов ПОПК, основанную на нарушении анатомии с использованием простых рентгенограмм. Тип I включал смещение бугорков более чем на 1 см от анатомического положения. Тип II определялся по несоответствию суставных поверхностей вследствие внутрисуставного характера перелома, посттравматического артроза или асептического некроза головки плечевой кости. Тип III был описан как более чем 45 градусов ротационного смещения суставного сегмента относительно диафиза в любой из трех плоскостей13.

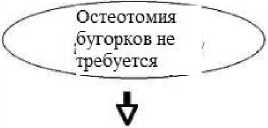

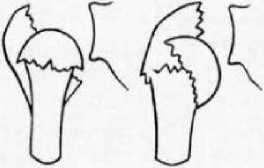

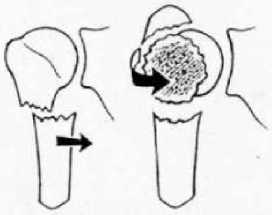

Наиболее распространена классификация, описанная Boileau и соавт. (Рис. 1). Она разделяет последствия повреждений ПОПК на две категории и четыре типа для выбора хирургической тактики. Категория 1 включает последствия внутрикапсульных вколоченных переломов, которые разделены на тип 1 (коллапс или некроз головки плечевой кости) и тип 2 (вывихи и переломовывихи). В этом случае не требуется остеотомия большого бугорка. Напротив, последствия переломов категории 2 включают значительные смещения и ложные суставы, что, по мнению автора классификации, требует выполнения остеотомии бугорков. Эта категория разделена на ложные суставы шейки плечевой кости (тип 3) и грубые деформации со значительным смещением бугорков (тип 4)15.

Последствия внутрикапсульных вколоченных переломов

Небольшая деформация Бугорки сращены с диафизом

Хорошие и предсказуемые результаты с несвязанным протезом

Последствия внекапсульных невколоченных переломов

Грубое нарушение анатомии Бугорки не сращены с диафизом

Тип 1:

Коллапс или некроз головки

Тип 3:

Ложный сустав шейки плеча

Тип 2:

Застарелый вывих или перломовывих

Тип 4:

Выраженное смещение бугорков

Требуется остеотомия большого бугорка

Плохие и непредсказуемые результаты с несвязанным протезом

Рис.1. Иллюстрация схематически изображает хирургическую классификацию последствий повреждений плечевой кости по Boileau и соавт. 14multicenter study of 42 patients (42 shoulders

Особенности и распространенность эндопротезирования плечевого сустава

По данным австралийского регистра за 2018 год, количество операций эндопротезирования плечевого сустава за год возросло на 10%, а за 10 лет на 141,4%. Доля тотального реверсивного эндопротезирования среди всех случаев эндопротезирования составила 58,9%. Причем на женщин пришлось 65% первичного тотального эндопротезирования, а средний возраст больных составил 74 года16.

Всё большую популярность набирает реверсивный эндопротез плечевого сустава. Так, доля реверсивных конструкций в тотальном эндопротезировании плечевого сустава в Австралии возросла за 10 лет с 43.3% до 73.6%16. Доля реверсивных конструкций в тотальном эндопротезировании в США на базе Washington University Medical Center за 10 лет возросла с 27% до 52%17.

Реверсивное эндопротезирование было впервые предложено для пожилых людей с низкими функциональными запросами и дисфункцией вращательной манжеты. Анатомические протезы позволяют достигнуть отличных результатов при артрозе плечевого сустава с интактной манжетой, однако, при дисфункции вращательной манжеты возникают проблемы, такие как сохранение болевого синдрома, расшатывание гленоида и непредсказуемый функциональный результат.

Наиболее распространенные показания к эндопротезированию реверсивными конструкциями в Австралии в 2018 году составили остеоартроз (44.9%), несостоятельность вращательной манжеты (34.5%) и переломы (15.3%). По способу фиксации 75,8% от общего числа пришлось на бесцементные конструк-ции 16 .

Новые показания к реверсивному эндопротезированию включают, помимо артропатии на фоне дисфункции вращательной манжеты, также невосстановимые разрывы вращательной манжеты, остеоартроз плечевого сустава, переломы проксимального отдела плечевой кости, отдаленные последствия переломов и переломовывихов плечевой кости, новообразования, неблагоприятные исходы после установки тотальных анатомических и гемипротезов18,19.

Проблема специализации на эндопротезировании плечевого сустава

Использование тотальной артропластики плечевого сустава значительно увеличилось за последнее десятилетие. Такое увеличение, вероятно, является вторичным по отношению к стареющей популяции, повышенному комфорту во время процедуры и принятию расширенных показаний для реверсивного эндопротезирования, особенно при переломах проксимального отдела плечевой кости и их последствиях.

Предыдущие обзоры продемонстрировали тесную связь между объемом операций у хирурга и результатами процедуры. По данным одного из американских исследований, с 2012 по 2014 год в США количество хирургов, выполняющих не менее 10-ти ЭПС в год, увеличилось с 834 до 1078, а количество артропластик плечевого сустава увеличилось с 21137 (25,3 на одного хирурга) до 26765 (24,9 на одного хирурга). Многие из этих хирургов имели разнообразную хирургическую практику: почти половина выполняла тотальное эндопротезирование коленного сустава, одна треть выполняла не-артропластические операции на колене и >80% выполняли не-артропластические операции на плечевом суставе. Только одна треть из этих хирургов прошла формальное обучение по хирургии плечевого и локтевого суставов 20.

Во многих исследованиях продемонстрировано влияние кривой обучаемости на результаты операций эндопротезирования суставов. Эндопротезирование плечевого сустава не имеет такого широкого распространения, как эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. В свою очередь, каждый хирург, занимающийся этой проблемой, имеет свои подходы и наработки, что затрудняет стандартизацию методики.

Показания к эндопротезированию при последствиях переломов ПОПК

Первоначально описанные Neer, последствия переломов ПОПК представляют одну из самых сложных пространственных деформаций. Небольшие деформации большого бугорка и хирургической шейки можно лечить с помощью комбинации артроскопической декомпрессии, релиза капсулы, дебридмен-та, в то время как более значительные деформации с конгруэнтными суставными поверхностями успешно исправляются с помощью остеотомии бугорка или шейки плечевой кости 9,13,14. В литературе описано лечение ложных суставов хирургической шейки плечевой кости с открытой репозицией и внутренней фиксацией с интрамедуллярной костной пластикой или без нее. Это может быть разумным вариантом для молодых пациентов без значительного разрушения сустава и потери костной ткани в условиях, предрасполагающих к сращению перелома 9,11,21.

Эндопротезирование плечевого сустава (ЭПС) при последствиях повреждений ПОПК или суставной поверхности лопатки часто сопровождается техническими трудностями, среди которых: наличие выраженной контрактуры плечевого сустава, имеющиеся грубые рубцовые изменения в окружающих мягких тканях, грубые анатомические нарушения структуры ПОПК (прежде всего большого и малого бугорков и прикрепляющихся к ним сухожилий вращательной манжеты), а также возможно присутствующие неврологические осложнения вследствие первоначальной травмы или операции.

Реверсивный эндопротез незаменим у большинства пациентов с последствиями травм плечевого сустава. Его биомеханические возможности позволяют не задействовать для поднятия руки мышцы вращательной манжеты. У больных с травмами ПОПК, а особенно с последствиями травм, где наблюдается выраженная атрофия и дистрофия мышц вращательной манжеты с отсутствием возможности их восстановления, данный факт представляется важным. При сохранной дельтовидной мышце и достаточном мягкотканном релизе имеются предпосылки для хороших и удовлетворительных функциональных результатов операции у таких больных 3,22.

Поскольку показания к эндопротезированию плечевого сустава реверсивным эндопротезом расширились, многие авторы выступают за использование этого протеза для лечения последствий переломов ПОПК в случаях, где иначе использовалась бы остеотомия или анатомическое эндопротезирование 23–25. Ранние результаты являются многообещающими, но пациенты должны быть проинформированы о типично худших результатах по сравнению с реверсивным эндопротезированием плечевого сустава при артропатии вследствие разрыва вращательной манжеты 26,27 .

В исследовании Boileau, из 203 случаев, 19 случаев были отнесены к 4-му типу деформации. Ранее авторы отмечали, что применение анатомической конструкции эндопротеза при 3-м и 4-м типах возможно только с выполнением остеотомии бугорков плечевой кости. В то же время, часто отмечалось несращение отсеченных бугорков и неудовлетворительный функциональный результат. Осложнения в группе больных с деформациями, отнесенными ко второй категории, составили 32%, а частота ревизий 16%, что позволило им сделать вывод, что в этой группе пациентов, особенно с 4-м типом деформации, анатомическое эндопротезирование относительно противопоказано и предпочтение следует отдать реверсивным конструкциям, стремительно набирающим популярность 14,15.

Всё чаще хирурги выбирают реверсивный эндопротез и для более простых деформаций. Например, Raiss и соавт. опубликовали хорошие результаты применения реверсивного эндопротеза у больных с 1-м типом деформации после травмы плеча, ассоциированной с несостоятельностью вращательной манжеты или с выраженной контрактурой, хотя эти признаки и являются по мнению авторов факторами ухудшения клинического результата 28.

Противопоказания к реверсивному эндопротезированию

Как и в любых случаях эндопротезирования, основными противопоказаниями являются активная инфекция и тяжелое состояние больного с декомпенсацией соматических заболеваний. Возрастного ограничения для эндопротезирования пле- чевого сустава не существует, хотя при необходимости следует рассмотреть более щадящие варианты лечения у молодых пациентов. Кроме того, к артропластике следует подходить с осторожностью, если пациент не способен самостоятельно пройти полный курс реабилитации для достижения оптимального результата 9.

Специфичным противопоказанием к эндопротезированию плечевого сустава реверсивным эндопротезом считается атрофия, дисфункция дельтовидной мышцы, особенно её передней порции вследствие прямого повреждения либо неврологического дефицита 8,9,29. В этом случае, прогноз для восстановления функции конечности неблагоприятный, а вероятность осложнений высокая, несмотря на потенциальную возможность избавления от болевого синдрома.

Поражение плечевого сплетения часто осложняет травмы плеча, вызывая атрофию мышц плеча и предплечья, отеки мягких тканей, что в итоге на фоне продолжительной иммобилизации приводит к контрактурам. Поражения нервно-мышечного аппарата и травмы плечевого сплетения на фоне свежих переломов и вывихов плеча часто остаются незамеченными из-за грубых проявлений травм и малой настороженности в этом вопросе. На основании этого, некоторые авторы рекомендуют в рамках предоперационного обследования и планирования рутинно проводить электромиографию и на основании её результатов решать вопрос о целесообразности реверсивного ЭПС для улучшения функции руки, а не только для облегчения болевого синдрома 8.

Результаты

Множество исследований описывают результаты лечения ложных суставов ПОПК с помощью анатомических эндопротезов 15,30, демонстрирующие уменьшение боли и улучшение функции. Однако, обращает на себя внимание высокая частота не-сращения остеотомий бугорков и относительно высокая частота осложнений у пациентов со сложными деформациями (3-4-й типы по Boileau). Исследования с использованием реверсивных эндопротезов у таких пациентов представлены на небольших выборках и с разными дизайнами, что затрудняет сравнение результатов. Некоторые исследования демонстрируют относительно высокую частоту осложнений и неудовлетворенности лечением (до 13,6%). Другие же показывают отличные результаты с частотой осложнений лишь 9,5%, что можно считать адекватным, учитывая сложность патологии 14.

Среди факторов, ухудшающих прогноз, выделены число предыдущих вмешательств и дегенеративные изменения малой круглой мышцы. При этом значимых различий между результатами при дефектах 1-й категории (типы 1 и 2) и 2-й категории (типы 3 и 4) по Boileau не было. Наилучший результат получен у больных, проходивших сразу после травмы консервативное лечение, по сравнению с оперативным лечением 31,32.

В другом исследовании предполагается, что фактором незначительного улучшения функции при эндопротезировании реверсивной конструкцией являются интактная вращательная манжета или изначально хорошая функция плечевого сустава. Факторами риска худшего результата также оказались мужской пол, депрессия и количество сопутствующих заболеваний, в то время как возраст и показание к операции не оказали влияния на результат 33. Также факторами риска неудовлетворительного результата указывают несостоятельность вращательной манжеты плеча, дисфункцию дельтовидной мышцы, гипотрофию мышц плечевого пояса, поражения плечевого сплетения травматического или центрального генеза 8.

В одном из исследований, среди прогностических факторов, влияющих на функциональный результат реверсивного эндопротезирования, самым значимым оказался костный дефект проксимального отдела плечевой кости . Дефекты плечевой кости более 3 см (при измерении от самой верхней части плечевого компонента эндопротеза на рентгенограмме до проксимального конца плечевой кости вдоль оси плечевой кости) привели к значительно более низким функциональным результатам со значимой обратной корреляцией 31.

Осложнения после реверсивного эндопротезирования

По данным австралийского регистра за 2018 год, частота ревизий для реверсивных эндопротезов в первые три месяца превышает, а затем становится ниже таковой для анатомических конструкций. В первые три месяца ревизии после первичного эндопротезирования по поводу переломов проводились чаще, затем без разницы между первичными диагнозами. Частота ревизий за пять лет составила от 4 до 7%. Основные причины ревизий составили: 1) вывихи 34,5%, 2) инфекция 19,9%, 3) асептическое расшатывание 18,3%, 4) перипротезные переломы 13,3% 16.

По данным Boileau и соавт. наиболее частыми причинами ревизий после реверсивной тотальной артропластики плеча в порядке убывания являются: нестабильность протеза (38%), инфекция (22%), проблемы с плечевым компонентом (21%), включая расшатывание и перелом плечевой кости, и, наконец, проблемы расшатывания гленоида (13%). Осложнения часто бывают множественными, и их связь недооценивается. Часто пациенты могут быть повторно оперированы несколько раз из-за возникновения одного и того же осложнения, неспособности диагностировать сопутствующие осложнения или появления дополнительного осложнения 34.

-

1) вывихи и нестабильность эндопротеза

Нестабильность после реверсивного эндопротезирования плечевого сустава остается одним из наиболее распространенных осложнений. Факторы, ассоциированные с нестабильностью, включают дефицит мягких тканей, потерю костной массы, ожирение, ревизионный статус операции, конструкцию имплантата, технические факторы и факторы, специфичные для пациента 35.

Натяжение мышц и фасций, окружающих плечевой сустав и образующих своеобразную оболочку из мягких тканей, является ключевым фактором для предотвращения нестабильности. Это натяжение можно условно представить в двух направлениях: медиально-латеральном и верхне-нижнем. Увеличение сил компрессии между компонентами эндопротеза часто имеет решающее значение для достижения стабильности при первичном и ревизионном реверсивном ЭПС 36,37. Оценка этого натяжения представляет сложности при наличии вывиха или нестабильности. Проще производить оценку уже во время операции после вправления. Методы оценки и измерения оптимального натяжения мягких тканей находятся в процессе постоянного изучения и разработки 9,36,38.

-

2) инфекция

Инфекция после реверсивного эндопротезирования плечевого сустава остается сложной проблемой. Особую проблему представляют вялотекущие инфекции, ассоциированные с Propionibacterium acnes, характерным именно для эндопротезов плечевого сустава. Клиническое обследование и лабораторные исследования часто не позволяют выявить инфекцию P. acnes, что затрудняет диагностику и лечение 39,40.

Двухэтапное ревизионное эндопротезирование с установкой спейсера является золотым стандартом лечения. Однако, одноэтапная ревизия эндопротеза плечевого сустава и другие стратегии лечения могут быть использованы в некоторых случаях 40.

Использование комплексного протокола профилактики инфекции может помочь предотвратить разрушительные осложнения инфекции после реверсивного эндопротезирования плечевого сустава.

-

3) асептическое расшатывание компонентов

Основным фактором риска расшатывания плечевого компонента считается величина костного дефекта ПОПК 41. Для рентгенологического описания нестабильности ножки эндопротеза предложено использовать классификацию, аналогичную с таковой для тазобедренного сустава, предложенную Gruen и соавт. и адаптированную к плечу по Melis и соавт. Анализируются рентген-прозрачные линии вокруг ножки эндопротеза в 7-ми зонах. Нестабильность устанавливается при изменении положения имплантата или при обнаружении рентген-прозрачных линий >2 мм в 3-х и более зонах 42.

Главным фактором, влияющим на расшатывание лопаточного компонента после реверсивного эндопротезирования, считается неправильное позиционирование, приводящее к механически невыгодному распределению сил в конструкции. В частности, наклон гленоида кверху приводит к увеличению вырывающих сил и ассоциирован с расшатыванием последнего 43. По мнению многих авторов, оптимальным является расположение гленоида максимально латерально и вертикально, либо с наклоном вниз до 10-15 гр., что позволяет избежать лопаточного нотчинга и расшатывания, а также обеспечить необходимое плечо силы для сгибания и отведения плеча 9,44–46.

-

4) нотчинг

Лопаточный «нотчинг» обнаруживается в исследованиях с частотой до 52% случаев. В то же время, часто не удается связать его обнаружение с плохим функциональным результатом. На практике его потенциальное значение в повышении риска нестабильности и расшатывания лопаточного компонента, как правило, требует только продленного рентгенологического наблюдения 14,47,48 .

Проблема доступа

Описаны два основных доступа для эндопротезирования плечевого сустава: дельтопекторальный и верхнелатеральный (трансдельтовидный) 49,50.

Верхнелатеральный доступ обеспечивает хорошую визуализацию гленоида и упрощает обработку лопатки. Дельтопекто-ральный доступ, в свою очередь, обеспечивает хороший обзор нижнего края гленоида, и позволяет установить гленосферу максимально низко и с нужным наклоном, что может быть затруднено из верхнелатерального доступа.

Главным недостатком верхнелатерального доступа считается прямое повреждение дельтовидной мышцы и риск повреждения подмышечного нерва или его ветвей, иннервирующих дельтовидную мышцу. Так как нерв идет сзади-наперед, возможно выключение из иннервации передней порции дельтовидной мышцы с ее последующей атрофией, что может потенциально ухудшить функциональный результат.

Дельтопекторальный доступ проходит спереди от дельтовидной мышцы и позволяет сохранить её иннервацию. Однако, при ретроверсии гленоида, установка лопаточного компонента может быть затруднена и сопряжена с механическим повреждением дельтовидной мышцы, либо установкой гленосферы в антеверсии. В таких случаях следует отдать предпочтение верхнелатеральному доступу.

Что касается вращательной манжеты, то основные её повреждения локализованы в задне-верхней области, а отсечение оставшейся подлопаточной мышцы при дельтопекторальном доступе может ослабить поддерживающий мышечный аппарат плеча и потенциально повысить риск нестабильности.

Ревизионные операции обычно проводятся через дельтопек-торальный доступ (при условии первичной операции этим доступом), так как он позволяет расширить разрез дистально при трудностях с удалением ножки эндопротеза.

Остеотомия бугорков и фиксация сухожилий мышц вращательной манжеты

Необходимость и потенциальные преимущества транспозиции и фиксации бугорков вокруг реверсивных имплантатов остаются спорными. Низкие показатели срастания бугорков (всего 40%) были зарегистрировано в некоторых опубликованных исследованиях для переломов у пожилых людей. Более того, поскольку реверсивное ЭПС может преодолеть дефицит вращательной манжеты, некоторые авторы рекомендуют не фиксировать или даже удалять бугорки при реверсивном эндопротезировании 51. В частности, Bonneviale и др. не получили доказательств преимущества восстановления надостной мышцы при реверсивном эндопротезировании с реконструкцией бугорков после перелома ПОПК 52.

По данным других авторов, даже когда повторно имплантированные бугорки не заживают в анатомическом положении, общий функциональный результат, хотя и хуже, чем после ана-томичного заживления, тем не менее, значительно лучше, чем после удаления бугорков. Восстановление бугорков связано со снижением риска послеоперационной нестабильности, наиболее распространенного осложнения. Долгосрочный риск расша- тывания плечевого компонента также потенциально снижается путем восстановления метафизарной кости с помощью фиксации бугорков 53.

Таким образом, многие авторы считают, что транспозиция бугорков с использованием костной пластики оправдана, а восстановление бугорков при эндопротезировании улучшает функциональные результаты и удовлетворенность пациентов. Однако, эта проблема нуждается в дальнейшем изучении.

Индивидуальные инструменты и имплантаты, ЗD планирование

Правильное расположение лопаточного компонента для анатомического и реверсивного эндопротезирования плечевого сустава может быть сложной задачей даже для опытных плечевых хирургов. По этой причине была разработана относительно недавняя инновация – индивидуальные инструменты, специфичные для каждого пациента, для подготовки и установки лопаточных компонентов при эндопротезировании плечевого сустава.

Есть три основных условия достижения оптимального результата после реверсивного ЭПС. Во-первых, хирург должен оценить уникальную анатомию лопатки каждого пациента. На нее могут влиять как врожденные факторы, такие как длина шейки лопатки, так и приобретенные факторы, такие как потеря костной ткани. Во-вторых, хирург должен понимать особенности конструкции выбранной системы имплантатов. Различные изменения размера, формы и положения гленосферы, а также шеечно-диафизарного угла плечевого компонента приводят к различной биомеханике сустава. В-третьих, хирург должен определить идеальное расположение компонентов эндопротеза относительно анатомии пациента. Это значит разместить имплантаты так, чтобы максимизировать диапазон движений и стабильность, при этом минимизируя импинджмент и нотчинг.

Необходимо адаптировать свой хирургический план как к анатомии пациента, так и к особенностям дизайна выбранной системы имплантатов. У пациентов с костным дефектом или врожденной короткой шейкой лопатки можно использовать костную пластику или более латерализованную конструкцию, чтобы уменьшить импинджмент и оптимизировать биомеханику сустава. Этому могут способствовать трехмерное предоперационное планирование, создание шаблонов имплантатов и использование индивидуальных инструментов 9.

Программное обеспечение для планирования и индивидуальные инструменты успешно используются в течение многих лет при артропластике тазобедренного и коленного суставов. Аналогичные работы были опубликованы для реверсивного ЭПС 54. Venne и др. продемонстрировали улучшенную точность расположения лопаточного компонента и винтов на моделях в лабораторных условиях 55. Stubig и др. опубликовали аналогичные результаты. С помощью трёхмерной (3D) навигации, позиционирование лопаточного компонента было улучшено, со средним отклонением в 1,6 градуса по сравнению с 11,5 градуса без использования навигации 56. Iannotti и др. продемонстрировали, что одно только предоперационное 3D-планирование без использования индивидуальных инструментов улучшило точность установки направителя. Хотя Iannotti и соавт. действи- тельно обнаружили значимое улучшение точности при использовании индивидуальных инструментов в лопатках с большими дефектами, они не обнаружили существенного улучшения при легкой (менее 7 градусов ретроверсии) деформации 57.

В то же время, в систематическом обзоре, включающем более 500 случаев ЭПС, Cabarcas и соавт. не обнаружили статистически значимого улучшения точности позиционирования по сравнению со стандартным инструментарием и сделали вывод о невозможности рекомендовать рутинное использование этой технологии 58.

Учитывая, что это относительно новая методика, нет долгосрочных исследований экономической целесообразности, соотношения пользы и затрат. Безусловно, со временем стоимость оборудования будет снижаться. Кроме того, нет никаких сомнений в том, что ревизионные операции стоят дорого, а если индивидуальные инструменты помогут предотвратить будущие ревизии, то их использование, вероятно, вполне оправдано. Многочисленные исследования подтвердили, что трехмерная визуализация и индивидуальные инструменты улучшают точность позиционирования лопаточных компонентов при тотальной артропластике плечевого сустава, но ни одно исследование пока не продемонстрировало улучшенных функциональных результатов или долговечности компонентов, связанных с этим повышением точности. Необходимы дальнейшие среднесрочные и долгосрочные исследования, чтобы определить, приводит ли улучшенная точность позиционирования лопаточного компонента, обеспечиваемая индивидуальными инструментами, к лучшим функциональным результатам и увеличенной долговечности эндопротеза 9,58–60.

Заключение

Переломы и переломовывихи ПОПК – одна из самых частых травм по статистике, и их количество продолжает расти.

ЭПС при последствиях травм – непростая задача для хирурга, и сопряжено с множеством проблем: выраженная контрактура, грубые рубцовые изменения, грубые деформации и анатомические нарушения, костные дефекты, а также нередко присутствующие неврологические осложнения. Анатомическая реконструкция плечевой кости часто невозможна, и, даже когда технически возможна, результаты остаются неудовлетворительными. Реверсивные эндопротезы произвели революцию в лечении сложных патологий плечевого сустава, в первую очередь последствий его повреждения.

Можно выделить следующие направления дальнейших исследований в области эндопротезирования плечевого сустава при последствиях его повреждений: 3D планирование, использование индивидуальных инструментов и индивидуальных компонентов, определение оптимального натяжения мышц плеча и положения компонентов протеза, изучение необходимости и способов остеотомии бугорков и фиксации сухожилий, особенности выбора оптимального доступа в разных ситуациях, и, конечно, изучение отдаленных результатов лечения на больших выборках.

Одна из сложностей в проведении исследований заключается в относительно небольшой распространенности этой опера- ции и, соответственно, недостаточной специализации хирургов, малому количеству пациентов в исследованиях и отсутствию стандартизации. Необходимо накопить большое количество опыта и информации в этом вопросе, особенно с длительным периодом наблюдения.

Уменьшение количества осложнений Роль бугорков и мышц, особенно подлопаточной мышцы, после реверсивного эндопротезирования, их влияние на функциональный результат и удовлетворенность лечением, также нуждается в дальнейшем изучении.

И, пожалуй, самыми интересными для исследования являются индивидуальные инструменты и 3D планирование. Они без сомнения повышают точность установки компонентов эндопротеза, особенно в случаях тяжелых деформаций и костных дефектов. Дальнейшее исследование воспроизводимости этих результатов в клинических исследованиях, влияния опыта хирурга на результат, степени точности, необходимой для улучшения клинических результатов, а также, в конечном счете, экономической целесообразности, является оправданным.

Мурылев В.Ю., Иваненко Л.Р., Куковенко Г.А., Елизаров П.М., Рубин Г.Г., Сорокина Г.Л., Современное состояние проблемы эндопротезирования плечевого сустава при последствиях повреждений проксимального отдела плечевой кости // Кафедра травматологии и ортопедии. 2020. №1. С. 38—49. [Murylev V.Y., Ivanenko L.R., Kukovenko G.A., Elizarov P.M., Rubin G.G., Sorokina G.L., The Review of the Current State of Shoulder Arthroplasty for Proximal Humerus Fracture Sequelae. Department of Traumatology and Orthopedics . 2020. №1. pp. 38—49]

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки

Funding: the study had no sponsorship

Список литературы Современное состояние проблемы эндопротезирования плечевого сустава при последствиях повреждений проксимального отдела плечевой кости

- Загородний Н.В., Федоров С.Е., Абакиров М.Д., Смирнов А.В., Аль Баварид О.А. Выбор оптимального метода хирургического лечения сложных переломов и переломовывихов проксимального отдела плечевой кости. Вестник Российского Университета Дружбы Народов Серия Медицина. 2018,22(2):159-164. DOI: 10.22363/2313-0245-2018-22-2-159-164

- Майков С.В. Пути повышения эффективности эндопротезирования плечевого сустава. 2012.

- Длясин Н.Г. Результат тотального эндопротезирования плечевого сустава реверсивной конструкцией delta XtendTM. Травматология И Ортопедия России. 2011,(4).

- Launonen A.P., Lepola V., Saranko A., Flinkkila T., Laitinen M., Mattila V.M. Epidemiology of proximal humerus fractures. Arch Osteoporos. 2015,10:209. DOI: 10.1007/s11657-015-0209-4

- Malik A.T., Bishop J.Y., Neviaser A.S., Beals C.T., Jain N., Khan S.N. Shoulder Arthroplasty for a Fracture Is Not the Same as Shoulder Arthroplasty for Osteoarthritis: Implications for a Bundled Payment Model. J Am Acad Orthop Surg. 2019,27(24):927-932. DOI: 10.5435/JAAOS-D-18-00268

- Гиршин С.Г. Клинические лекции по неотложной травматологии. Москва: Азбука, 2004.

- Афанасьев Д.С. Лечение больных с закрытыми костно-суставными травмами плеча, осложненными повреждениями нервных стволов. 2004.

- Зубарева Т.В., Гюльназарова С.В., Мамаев В.И. Стабилизирующая роль мышц плечевого пояса при эндопротезировании плечевого сустава. Гений Ортопедии. 2015,(2).

- Dines D.M., Dines J.S., Edwards T.B. Reverse Shoulder Arthroplasty: A Practical Approach. New York Stuttgart Delhi Rio de Janeiro: Thieme, 2018.

- Iyengar J.J., Devcic Z., Sproul R.C., Feeley B.T. Nonoperative treatment of proximal humerus fractures: a systematic review. J Orthop Trauma. 2011,25(10):612-617.

- DOI: 10.1097/BOT.0b013e3182008df8

- Gumma S., Grassi F.A., Paladini P. Reverse Shoulder Arthroplasty Current Techniques and Complications., 2019.

- Neer C.S. Displaced proximal humeral fractures: part I. Classification and evaluation. 1970. Clin Orthop. 2006,442:77-82. 10.1097/01. blo.0000198718.91223.ca

- DOI: 10.1097/01.blo.0000198718.91223.ca

- Beredjiklian P.K., Iannotti J.P., Norris T.R., Williams G.R. Operative treatment of malunion of a fracture of the proximal aspect of the humerus. J Bone Joint Surg Am. 1998,80(10):1484-1497. 10.2106/00004623-199810000- 00010

- DOI: 10.2106/00004623-199810000-00010

- Raiss P., Edwards T.B., Collin P. et al. Reverse Shoulder Arthroplasty for Malunions of the Proximal Part of the Humerus (Type-4 Fracture Sequelae). J Bone Joint Surg Am. 2016,98(11):893-899.

- DOI: 10.2106/JBJS.15.00506

- Boileau P., Chuinard C., Le Huec J-C., Walch G., Trojani C. Proximal humerus fracture sequelae: impact of a new radiographic classification on arthroplasty. Clin Orthop. 2006,442:121-130.

- DOI: 10.1097/01.blo.0000195679.87258.6e

- Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry (AOANJRR). Hip, Knee &, Shoulder Arthroplasty: 2018 Annual Report. Adelaide: AOA, 2018.

- Chalmers P.N., Salazar D.H., Romeo A.A., Keener J.D., Yamaguchi K., Chamberlain A.M. Comparative Utilization of Reverse and Anatomic Total Shoulder Arthroplasty: A Comprehensive Analysis of a High-volume Center. J Am Acad Orthop Surg. 2018,26(24):e504-e510.

- DOI: 10.5435/JAAOS-D-17-00075

- Jauregui J.J., Nadarajah V., Shield W.P., Henn R.F., Gilotra M., Hasan S.A. Reverse Shoulder Arthroplasty: Perioperative Considerations and Complications. JBJS Rev. 2018,6(8):e3.

- DOI: 10.2106/JBJS.RVW17.00152

- Chalmers P.N., Keener J.D. Expanding roles for reverse shoulder arthroplasty. Curr Rev Musculoskelet Med. 2016,9(1):40-48. 10.1007/s12178-016- 9316-0

- DOI: 10.1007/s12178-016-9316-0

- Zmistowski B., Warrender W., Livesey M., Girden A., Williams G.R., Namdari S. The Characteristics of Surgeons Performing Total Shoulder Arthroplasty: Volume Consistency, Training, and Specialization. Am J Orthop Belle Mead NJ. 2018,47(12).

- DOI: 10.12788/ajo.2018.0111

- Badman B.L., Mighell M., Kalandiak S.P., Prasarn M. Proximal humeral nonunions treated with fixed-angle locked plating and an intramedullary strut allograft. J Orthop Trauma. 2009,23(3):173-179. 10.1097/ BOT.0b013e31819b0bdc

- DOI: 10.1097/BOT.0b013e31819b0bdc

- Boileau P., Watkinson D.J., Hatzidakis A.M., Balg F. Grammont reverse prosthesis: design, rationale, and biomechanics. J Shoulder Elbow Surg. 2005,14(1 Suppl S):147S-161S.

- DOI: 10.1016/j.jse.2004.10.006

- Raiss P., Edwards T.B., da Silva M.R., Bruckner T., Loew M., Walch G. Reverse shoulder arthroplasty for the treatment of nonunions of the surgical neck ofthe proximal part ofthe humerus (type-3 fracture sequelae). J Bone Joint Surg Am. 2014,96(24):2070-2076.

- DOI: 10.2106/JBJS.N.00405

- Hattrup S.J., Waldrop R., Sanchez-Sotelo J. Reverse Total Shoulder Arthroplasty for Posttraumatic Sequelae. J Orthop Trauma. 2016,30(2):e41-47.

- DOI: 10.1097/BOT.0000000000000416

- Alentorn-Geli E., Guirro P., Santana F., Torrens C. Treatment of fracture sequelae of the proximal humerus: comparison of hemiarthroplasty and reverse total shoulder arthroplasty. Arch Orthop Trauma Surg. 2014,134(11):1545-1550.

- DOI: 10.1007/s00402-014-2074-9

- Wall B., Nove-Josserand L., O'Connor D.P., Edwards T.B., Walch G. Reverse total shoulder arthroplasty: a review ofresults according to etiology. J Bone Joint SurgAm. 2007,89(7):1476-1485.

- DOI: 10.2106/JBJS.F.00666

- Wellmann M., Struck M., Pastor M.F., Gettmann A., Windhagen H., Smith T. Short and midterm results of reverse shoulder arthroplasty according to the preoperative etiology. Arch Orthop Trauma Surg. 2013,133(4):463-471.

- DOI: 10.1007/s00402-013-1688-7

- Raiss P., Alami G., Bruckner T. et al. Reverse shoulder arthroplasty for type 1 sequelae of a fracture of the proximal humerus. Bone Jt J. 2018,100- B(3):318-323.

- DOI: 10.1302/0301-620X.100B3.BJJ-2017-0947.R1

- Schwartz D.G., Kang S.H., Lynch T.S. et al. The anterior deltoid's importance in reverse shoulder arthroplasty: a cadaveric biomechanical study. J Shoulder Elbow Surg. 2013,22(3):357-364.

- DOI: 10.1016/j.jse.2012.02.002

- Jacobson J.A., Duquin T.R., Sanchez-Sotelo J., Schleck C.D., Sperling J.W. Cofield R.H. Anatomic shoulder arthroplasty for treatment of proximal humerus malunions. J Shoulder Elbow Surg. 2014,23(8):1232-1239. 10.1016/j. jse.2013.11.015

- DOI: 10.1016/j.jse.2013.11.015

- Greiner S., Uschok S., Herrmann S., Gwinner C., Perka C., Scheibel M. The metaphyseal bone defect predicts outcome in reverse shoulder arthroplasty for proximal humerus fracture sequelae. Arch Orthop Trauma Surg. 2014,134(6):755-764.

- DOI: 10.1007/s00402-014-1980-1

- Santana F., Alentorn-Geli E., Guirro P., Torrens C. Reverse shoulder arthroplasty for fracture sequelae: How the initial fracture treatment influences the outcomes of joint replacement. Acta Orthop Traumatol Turc. 2019,53(4):278-

- DOI: 10.1016/j.aott.2019.03.010

- Werner B.C., Wong A.C., Mahony G.T. et al. Causes of poor postoperative improvement after reverse total shoulder arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg. 2016,25(8):e217-222.

- DOI: 10.1016/j.jse.2016.01.002

- Boileau P. Complications and revision of reverse total shoulder arthroplasty. Orthop Traumatol Surg Res OTSR. 2016,102(1 Suppl):S33-43.

- DOI: 10.1016/j.otsr.2015.06.031

- Chalmers P.N., Rahman Z., Romeo A.A., Nicholson G.P. Early dislocation after reverse total shoulder arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg. 2014,23(5):737-

- DOI: 10.1016/j.jse.2013.08.015

- Lädermann A., Williams M.D., Melis B., Hoffmeyer P., Walch G. Objective evaluation oflengthening in reverse shoulder arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg. 2009,18(4):588-595.

- DOI: 10.1016/j.jse.2009.03.012

- Cheung E.V., Sarkissian E.J., Sox-Harris A. et al. Instability after reverse total shoulder arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg. 2018,27(11):1946-1952.

- DOI: 10.1016/j.jse.2018.04.015

- Lädermann A., Edwards T.B., Walch G. Arm lengthening after reverse shoulder arthroplasty: a review. Int Orthop. 2014,38(5):991-1000. 10.1007/ s00264-013-2175-z

- DOI: 10.1007/s00264-013-2175-z

- Rao A.J., Chalmers P.N., Cvetanovich G.L., et al. Preoperative Doxycycline Does Not Reduce Propionibacterium acnes in Shoulder Arthroplasty. J Bone JointSurgAm. 2018,100(11):958-964.

- DOI: 10.2106/JBJS.17.00584

- Marcheggiani Muccioli G.M., Guerra E., Roberti di Sarsina T., et al. Diagnosis and Treatment of Infected Shoulder Arthroplasty: Current Concepts Review. Joints. 2018,6(3):173-176.

- DOI: 10.1055/s-0038-1675800

- Ascione F., Domos P., Guarrella V., Chelli M., Boileau P., Walch G. Long-term humeral complications after Grammont-style reverse shoulder arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg. 2018,27(6):1065-1071. 10.1016/j. jse.2017.11.028

- DOI: 10.1016/j.jse.2017.11.028

- Melis B., De Franco M., Lädermann A., et al. An evaluation of the radiological changes around the Grammont reverse geometry shoulder arthroplasty after eight to 12 years. J Bone Joint Surg Br. 2011,93(9):1240-1246.

- DOI: 10.1302/0301-620X.93B9.25926

- Tashjian R.Z., Martin B.I., Ricketts C.A., Henninger H.B., Granger E.K., Chalmers P.N. Superior Baseplate Inclination Is Associated With Instability After Reverse Total Shoulder Arthroplasty Clin Orthop. 2018,476(8):1622-1629.

- DOI: 10.1097/CORR.0000000000000340

- Boileau P., Moineau G., Roussanne Y., O'Shea K. Bony increased-offset reversed shoulder arthroplasty: minimizing scapular impingement while maximizing glenoid fixation. Clin Orthop. 2011,469(9):2558-2567. 10.1007/ s11999-011-1775-4

- DOI: 10.1007/s11999-011-1775-4

- Kelly J.D., Humphrey C.S., Norris T.R. Optimizing glenosphere position and fixation in reverse shoulder arthroplasty, Part One: The twelve-mm rule. J Shoulder Elbow Surg. 2008,17(4):589-594.

- DOI: 10.1016/j.jse.2007.08.013

- Humphrey C.S., Kelly J.D, Norris T.R. Optimizing glenosphere position and fixation in reverse shoulder arthroplasty, Part Two: The three-column concept. J Shoulder Elbow Surg. 2008Humphrey C.S.,17(4):595-601.

- DOI: 10.1016/j.jse.2008.05.038

- Friedman R.J., Barcel D.A., Eichinger J.K. Scapular Notching in Reverse Total Shoulder Arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2019Humphrey C.S.,27(6):200-209.

- DOI: 10.5435/JAAOS-D-17-00026

- Kolmodin J., Davidson I.U., Jun B.J. et al. Scapular Notching After Reverse Total Shoulder Arthroplasty: Prediction Using Patient-Specific Osseous Anatomy, Implant Location, and Shoulder Motion. J Bone Joint Surg Am. 2018,100(13):1095-1103.

- DOI: 10.2106/JBJS.17.00242

- Gillespie R.J., Garrigues G.E., Chang E.S., Namdari S., Williams G.R. Surgical exposure for reverse total shoulder arthroplasty: differences in approaches and outcomes. Orthop Clin North Am. 2015,46(1):49-56. 10.1016/j. ocl.2014.09.015

- DOI: 10.1016/j.ocl.2014.09.015

- Molé D., Wein F., Dézaly C., Valenti P., Sirveaux F. Surgical technique: the anterosuperior approach for reverse shoulder arthroplasty. Clin Orthop. 2011,469(9):2461-2468.

- DOI: 10.1007/s11999-011-1861-7

- Boileau P., Alta T.D., Decroocq L. et al. Reverse shoulder arthroplasty for acute fractures in the elderly: is it worth reattaching the tuberosities? J Shoulder Elbow Surg. 2019,28(3):437-444.

- DOI: 10.1016/j.jse.2018.08.025

- Bonnevialle N., Ohl X., Clavert P. et al. Should the supraspinatus tendon be excised in the case of reverse shoulder arthroplasty for fracture? Eur J Orthop Surg Traumatol Orthop Traumatol. 2020,30(2):231-235. 10.1007/s00590- 019-02572-7

- DOI: 10.1007/s00590-019-02572-7

- Gallinet D., Cazeneuve J.-F., Boyer E. et al. Reverse shoulder arthroplasty for recent proximal humerus fractures: Outcomes in 422 cases. Orthop Traumatol Surg Res OTSR. 2019,105(5):805-811.

- DOI: 10.1016/j.otsr.2019.03.019

- Wylie J.D., Tashjian R.Z. Planning software and patient-specific instruments in shoulder arthroplasty Curr Rev Musculoskelet Med. 2016,9(1):1-9.

- DOI: 10.1007/s12178-016-9312-4

- Venne G., Rasquinha B.J., Pichora D., Ellis R.E., Bicknell R. Comparing conventional and computer-assisted surgery baseplate and screw placement in reverse shoulder arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg. 2015,24(7):1112-1119.

- DOI: 10.1016/j.jse.2014.10.012

- Stübig T., Petri M., Zeckey C. et al. 3D navigated implantation of the glenoid component in reversed shoulder arthroplasty. Feasibility and results in an anatomic study. Int J Med Robot Comput Assist Surg MRCAS. 2013,9(4):480- 485.

- DOI: 10.1002/rcs.1519

- Iannotti J., Baker J., Rodriguez E. et al. Three-dimensional preoperative planning software and a novel information transfer technology improve glenoid component positioning. J Bone Joint Surg Am. 2014,96(9):e71. 10.2106/ JBJS.L.01346

- DOI: 10.2106/JBJS.L.01346

- Cabarcas B.C., Cvetanovich G.L., Gowd A.K., Liu J.N., Manderle B.J., Verma N.N. Accuracy of patient-specific instrumentation in shoulder arthroplasty: a systematic review and meta-analysis. JSES Open Access. 2019,3(3):117-129.

- DOI: 10.1016/j.jses.2019.07.002

- Levy J.C., Everding N.G., Frankle M.A., Keppler L.J. Accuracy of patientspecific guided glenoid baseplate positioning for reverse shoulder arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg. 2014,23(10):1563-1567.

- DOI: 10.1016/j.jse.2014.01.051

- Heylen S., Van Haver A., Vuylsteke K., Declercq G., Verborgt O. Patientspecific instrument guidance of glenoid component implantation reduces inclination variability in total and reverse shoulder arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg. 2016,25(2):186-192.

- DOI: 10.1016/j.jse.2015.07.024