Современные аспекты распространенности синдрома механической желтухи

Автор: Натальский А.А., Тарасенко С.В., Зайцев О.В., Песков О.Д., Левитин А.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.9, 2014 года.

Бесплатный доступ

Приведен ретро- и проспективный анализ клинических данных 2612 больных с механической желтухой доброкачественной и опухолевой этиологии. Отражены основные этапы диагностики и методики хирургической коррекции холестатического синдрома: миниинвазивные чрескожные чреспеченочные вмешательства, би-, три, тетрагепатикоеюностомии и панкреатодуоденальные резекции в различных модификациях. Изложены тенденции изменения распространенности, структуры, основных причин и осложнений подпеченочного холестаза.

Механическая желтуха, холангит, билиарная декомпрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/140188337

IDR: 140188337 | УДК: 616.36-008.5

Текст научной статьи Современные аспекты распространенности синдрома механической желтухи

За последние пятнадцать лет отмечается выраженный рост заболеваемости желчнокаменной болезнью и опухолями гепатопанкреатодуоденальной зоны. Желчнокаменной болезнью (ЖКБ) страдает около 10–15% населения развитых стран, и за последние десятилетия численность заболевших удваивается каждое десятилетие [1, 5]. По мнению отечественных и зарубежных исследователей холелитиаз является доминирующей патологией желчного пузыря и желчных протоков [2, 9, 10, 11, 12, 17]. Распространённость ЖКБ составляет от 5–15% [8, 21, 22] до 10–40% [15]. В Москве распространенность патологии желчевыводящих протоков за 10 лет стала выше, чем в России почти в 2 раза и составила 45,5 на 1000 населения (Гальперин Э.И. и др., 2006).

Злокачественные опухоли органов гепатопанкреа-тобилиарной зоны составляют 5,4% в структуре онкологической заболеваемости России. При опухолях этой области механическая желтуха встречается у 60–80% пациентов [15]. По данным М.В. Данилова и др. (1997), Савельева В.С. (2008), Guschieri A., Buess G., Perissat J. (1993) синдром подпеченочного холестаза возникает у 15–40% больных с желчнокаменной болезнью и у всех больных, имеющих опухолевое поражение желчных путей. Ряд авторов считает, что частота развития механической желтухи при заболеваниях гепатопанкреатобилиарной зоны составляет от 12,0 до 45,2% (Зверев Д.В.,1989; Дедерер Д.М. и др, 1990; Воробьев Г.И. и др., 2004). Причем при доброкачественных заболеваниях этот уровень колеблется от 4,8 до 22,5%, а при злокачественных поражениях – от 36,6 до 47,0% (Ившин В.Г., 1991; Шалимов А.А. и др., 1993; Скипенко О.Г. и др., 2004).

В настоящее время большинство зарубежных и отечественных авторов считают оптимальным проведение лечения больных холестазом в два этапа [6, 7, 13, 18, 19, 20]. На первом этапе выполняют временную декомпрессию билиарных путей, а на втором – стараются устранить причину, вызвавшую холестаз.

Всё вышеизложенное побудило нас провести собственный анализ синдрома механической желтухи: уточнить причины, структуру, тенденции распространенности, частоту осложнений, а также факторы, влияющие на течение и исход подпеченочного холестаза с целью совершенствования алгоритма и тактики хирургического лечения.

Материал и методы исследования

Был проведен ретро- и проспективный анализ клинических данных больных с механической желтухой как доброкачественного, так и опухолевого генеза. Всем больным, поступившим с синдромом холестаза, проводились стандартные общеклинические и биохимические анализы. Больным с подозрением на опухолевый генез механической желтухи определяли уровень специфического онкомаркера – карбангидразного антигена СА-19-9. Верификацию диагноза механической желтухи проводили с использованием общепринятых методов инструментальной диагностики: ультразвукового исследования (УЗИ), фиброгастродуоденоскопии (ФГДС), прямых методов рентгеноконтрастного исследования желчевыводящих путей, компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Разработан метод формирования видеолапароско-пической холецистостомы баллонным катетером, позволяющий выполнить одновременно декомпрессию, адекватную ревизию органов брюшной полости, при необходимости – биопсию. Внедрен в практику способ

формирования тетрагепатикоеюноанастомоза (патент на изобретение № 2506055 от 10.02.14) в воротах печени при высоких блоках желчных путей, особенность которого заключается в отсутствии швов внутренних стенок протоков. Статистическая обработка проводилась при помощи программы Microsoft Excel 7.0.

Результаты и обсуждение

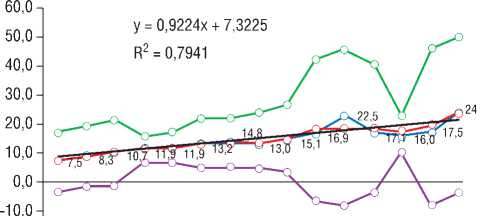

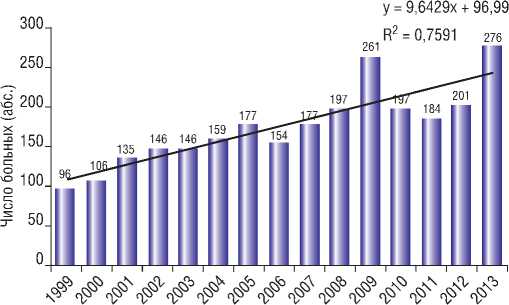

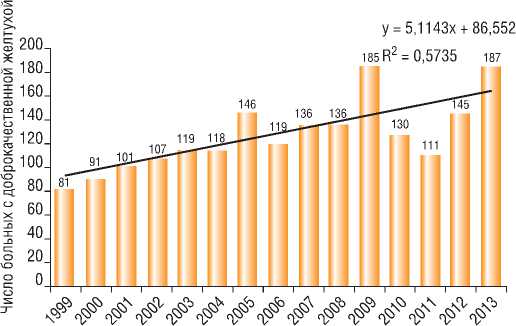

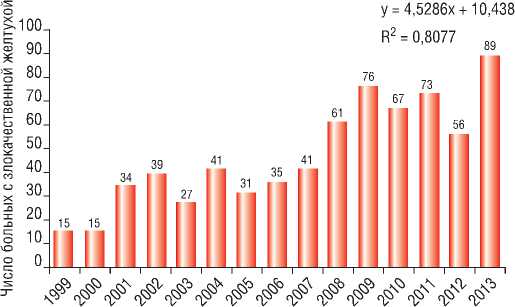

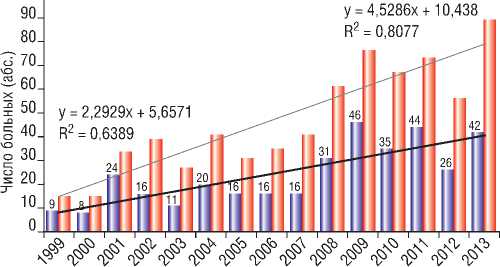

С 1999 по 2013 г. на базе центра хирургии печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей г. Рязани проходили лечение 2612 больных с синдромом механической желтухи. В целом отмечается тенденция роста распространенности синдрома механической желтухи. Сведения о распространенности синдрома внепеченочного холестаза за период 1999–2013 год представлены на рисунке 1. В 2013 году распространенность синдрома подпеченочного холестаза, по сравнению с 1999 годом, увеличилась на 221,4%. Также неуклонно растет абсолютное число госпитализаций по поводу холестатического синдрома (рис. 2). Значительные росты госпитализаций зарегистрированы в 2000–2001 гг. – 27,4%, в 2008–2009 гг. – 32,5% и 2012–2013 гг. – 37,3% (р < 0,01). Использовав метод скользящей средней, можно отметить преобладание распространенности механической желтухи доброкачественной этиологии над злокачественной, однако, очевидны более высокие темпы роста холестатического синдрома злокачественного генеза. Сравнивая 1999 год и 2013 год, рост числа госпитализаций по поводу неопухолевой желтухи (рис. 3) составил 81 случай против 187–230,8%. Наиболее высокие темпы роста произошли за 2004–2005 гг – 23,7% и в 2008–2009 гг. – 18,6%. Частота холестатического синдрома онкологического генеза (рис.

■20,0 A41 VVVVVVV’V’VVVVV'V

-о- Фактическое значение

-о- Скользящее средние

—'— Верхний доверительный интервал а>- Нижний доверительный интервал --- Линейная (фактическое значение)

Рис. 1. Изменение распространенности синдрома механической желтухи в Рязанской области за 1999–2013 гг. По оси абсцисс – год наблюдения, по оси ординат – распространенность синдрома механической желтухи (на 100 000 населения)

-

4) в 1999–2013 годы увеличилась на 593,3%, с 15 госпитализаций до 89.

Проведен анализ возрастного состава пациентов с механической желтухой в зависимости от этиологии за каждый год периода наблюдения. Выяснилось, что в группе больных с доброкачественной этиологией имеется слабовыраженная тенденция уменьшения среднего возраста пациентов.

Так в 1999 году средний возраст составил 67,9 года и имел максимальное значение за 15 лет, а в 2013 году -64,9 года. Практически такой же тренд выявлен в группе больных с холестазом опухолевой этиологии. В 1999 году средний возраст составил 68,5 лет, в 2013 – 65,1 года. Наибольшую долю госпитализированных пациентов (около 2/3) составили лица пенсионного возраста – старше 61 года. Вторая по численности доля, которая составила примерно одну треть, была представлена больными трудоспособного возраста до 61 года. Трудоспособных лиц в группе больных с доброкачественной механической желтухой было 33,1% . Прослеживается тенденция увеличения доли работающего населения в группе больных с неопухолевым холестазом. В 1999 году трудоспособных было 18,5%, а в 2013 уже 30,5%. Значительно сильнее наблюдается тенденция роста численности и доли трудоспособных больных в группе больных опухолевым холестатическим синдромом. Общая доля таких пациентов с злокачественной обструкцией желчных протоков за 15 лет равна 25,3%. В 1999 году доля составила 13,3%, а в 2013 – 26,9%. В целом во всех группах госпитализированных больных отмечено преобладание женщин. Данная закономерность сильнее представлена в группе больных с доброкачественной желтухой, где за 15-летний период наблюдения женщин было 1525, что составило 60,2%. Так, в 1999 году женщины составляли 50,6%, а в 2013–62,57%. Женщины среди больных опухолевым холестазом составили 53,4% (374 пациентки). Существенно выраженной тенденции изменения полового соотношения за период

Рис. 2. Динамика численности больных механической желтухой в Рязанской области за 1999–2013 гг.

Рис. 3. Динамика численности больных с доброкачественной механической желтухой в Рязанской области за 1999–2013 гг.

Рис. 4. Динамика численности больных с злокачественной механической желтухой в Рязанской области за 1999–2013 гг.

наблюдения не наблюдается, хотя и отмечено, что в 1999 году доля женщин – 53,3%, а в 2013 – 61,8%.

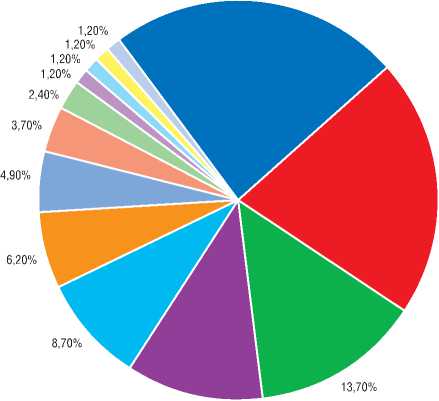

За пятнадцатилетний период наблюдения изменилась этиологическая структура развития синдрома механической желтухи. Так, в 1999 году основные причины доброкачественной желтухи (рис. 5), доля которой составила 84,4% (81 пациент) были следующие: ЖКБ в сочетании с острым холециститом – у 19 (23,6%) больных, холедохолитиаз – у 17 (20,9%), ЖКБ в сочетании с острым холециститом и холедохолитиазом – у 11 (13,7%), ЖКБ – у 9 (11,1%), острый панкреатит – у (8,7%), ЖКБ в сочетании со стенозирующим папиллитом – у 5 (6,2%), ЖКБ в сочетании с острым панкреатитом – у 4 (4,9%), другие причины (постхолецистэктомический синдром, стриктура холедоха, стенозирующий папиллит, деструктивный холецистит, аденома большого дуоденального сосочка (БДС), дивертикул 12-перстной кишки) – у 9 (10,9%).

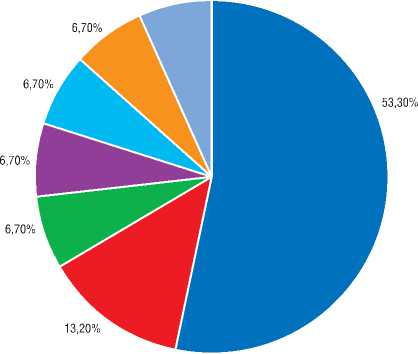

Доля холестаза, обусловленного злокачественными новообразованиями (рис. 6) составила 15,6% (15 больных). Рак поджелудочной железы выявлен у 8 пацентов (53,3%), рак желудка – 2 (13,2%), а также рак ворот печени, холедоха, желчного пузыря, Фатерова соска – у остальных 5 пациентов (33,5%).

Классическую клинику холангита как осложнение внутрипротокового холестаза (триаду Шарко) наблюдали у 9 пациентов (11,1%). Другие осложнения, куда вошли острый панкреатит – 8 больных (9,9%), гнойный перитонит – 3 (3,7%), перипузырный абсцесс – 2 (1,9%), па-пиллит – 2 (1,9%), пузырнотолстокишечный свищ, асцит, реактивный гепатит отмечены у 17 человек (20,9%).

Диагностический алгоритм в настоящее время состоит из трех основных шагов: 1) УЗИ, при необходимости выполнение чрескожно-чреспеченочной холангиостомии, чрескожной холесцистостомии, эндоскопической папиллосфинктеромии с литоэкстракцией; 2) эндоскопическая ретрогадная халангиопанкреато- графия (ЭРХПГ), проведение эндоскопической папил-лосфинктеротомии, литоэкстрации, стентирования билиарного тракта. Неоднократно на данном этапе удавалось выявить холедохолитиаз. Также выполняется допплерография с уточнением резектабельности опухоли. В случае ранее выполненного наружного дренирования – контрольная холангиография с целью определения локализации блока, оценки декомпрессии желчевыводящих путей; 3) МРХПГ для уточнения причины поражения билиарного тракта, его локализации, протяженности, соотношения к чревному стволу, воротной вены, мезентериальных сосудов. Нередко обнаруживается недиа-гносцированный холедохолитиаз, рак желчных протоков (опухоль Клатскина).

Хирургическая тактика при синдроме механической желтухи на сегодняшний день состоит из двух этапов: на первом – выполняется декомпрессия билиарного дерева с использованием миниинвазивных методик и в случае запущенного онкологического заболевания может быть окончательной. Это важно, поскольку явления печеночной недостаточности I и II стадии обратимы, а значит, своевременное желчеотведение позволяет нормализовать основные функции печени; на втором – выполнение хирургических вмешательств, которые могут быть как радикальными, так и паллиативными.

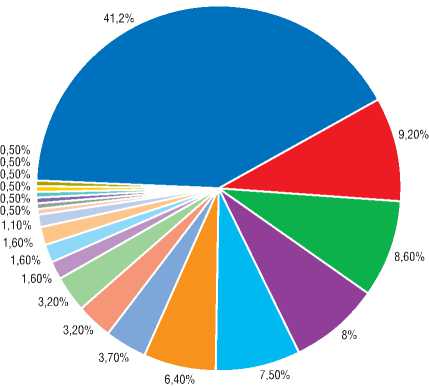

Сравнивая 2013 год с 1999 годом, следует отметить, что на фоне абсолютного роста числа госпитализированных с синдромом механической желтухи доля доброкачественного холестаза снизилась до 67,8% (187 больных). Также существенно изменилась структура его причин (рис. 7): на первое место вышел холедохолитиаз – 41,2%, затем острый холецистит в сочетании с холедохолитиазом – 9,2%, ЖКБ в сочетании с острым панкреатитом – 8,6%, острый панкреатит – 8%, стриктура холедоха – 7,5%, ЖКБ в сочетании с острым холециститом – 6,4%, увеличилась доля стенозирующего папиллита до 5,3%.

20,90%

11,10%

Рис. 5. Причины доброкачественной механической желтухи в 1999 г.

^^В ЖКБ. Острый холецистит

^^в ЖКБ. Холедохолитиаз

^М ЖКБ.Острый холецистит. Холедохолитиаз

^™ ЖКБ

^м Панкреатит (острый и индуративный)

^м ЖКБ.Стенозирукиций папиллит

^М ЖКБ. Острый панкреатит

^™ пхэс

Стриктура холедоха

^М Стенозирующий папиллит

Деструктивный холецистит

Дивертикул ДПК

Аденома БДС

6.70%

^м Рак поджелудочной железы

^М Рак желудка

^М Рак Фатерова соска

^^В Рак желчного пузыря

^^в Рак печени

^^в Рак общего печеночного протока

^м Рак ворот печени

Рис. 6. Причины злокачественной механической желтухи в 1999 г.

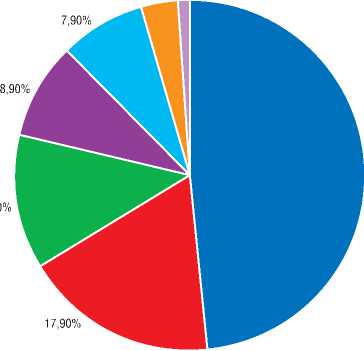

Синдром механической желтухи злокачественной этиологии в 2013 году выявлен у 89 (32,3%) пациентов, что отражает рост по сравнению с 1999 годом в абсолютных значениях - почти в 6 раз, а в относительных – вдвое. Рак поджелудочной железы (рис. 8) развился у 43 (48,4%) больных, рак общего печеночного протока – у 16 (17,9%), метастатическое поражение ворот печени

– у 11 (12,4%), рак Фатерова соска – у 8 (8,9%), рак ворот печени – у 7 (7,9%), рак желчного пузыря – у 3 (3,4%), рак печени – у 1 (1,1%). Все вышеперечисленные изменения в структуре злокачественного холестаза наблюдаеются на фоне роста распространенности рака поджелудочной железы в Рязанской области (рис. 9).

Холангит в 2013 году выявлен у 59 пациентов (21,4%). По сравнению с 1999 годом, наблюдается увеличение доли холангита среди прочих осложнений билиарного блока более чем в 2 раза.

У 62 (22,5%) больных отмечены следующие осложнения: острый панкреатит – 20 (7,3%), стриктура терминального отдела холедоха – 10 (3,6%), папиллит – 7 (2,5%), асцит – 6 (2,2%), печеночная недостаточность – 5 (1,8%), синдром Миризи – 4 (1,5%), наружный желчный свищ – 4 (1,5%), реактивный гепатит – 3 (1,1%), билома поддиафрагмального пространства – 1 (0,4%), абсцесс печени – 1 (0,4%), обтурация эндопротеза гепатикохоледоха – 1 (0,4%). Таким образом, доля прочих осложнений обтурационного синдрома не претерпела существенных изменений.

Существенные изменения претерпела оперативная активность при синдроме обтурационного холестаза. В 1999 году она составляла 67,7%, а в 2013 – 90,9%. Спектр оперативной активности в 1999 году представлен следующими вмешательствами: эндоскопическая папиллосфин-ктеротомия – 17 (26,2%), холецистэктомия – 9 (13,9%), холецистэктомия в сочетании с холедоходуоденоана-стомозом – 8 (12,4%), холецистэктомия с наружным дренированием холедоха – 6 (8,2%), эндоскопическая папиллосфинктеротомия с литоэкстракцией – 5 (7,7%), холецистоэнтеростомия – 4 (6,2%), холецистэктомия с холедохолитотомией и холедоходуоденоанастомозом – 3 (4,6%), холецистостомия – 3 (4,6%), холедоходуоде-ноанастомоз – 3 (4,6%), остальные (куда вошли пан-

^^в ЖКБ. Холедохолитиаз

^™ ЖКБ. Острый холецистит. Холедохолитиаз

^^В ЖКБ. Острый панкреатит

^м Острый панкреатит

^™ Стриктура холедоха

^^В ЖКБ. Острый холецистит

^^В ЖКБ. Стенозирующий папиллит

^™ ЖКБ

Индуративный панкреатит

^М Холедохолитиаз. Стриктура холедоха

Стенозирующий папиллит

Ятрогенное повреждение холедоха

Дивертикул ДПК

Аденома БДС

^М ЖКБ. Хронический холецистит

^м Острый панкреатит+папиллит

^м Абсцесс печени

Первичный склерозирующий холангит

^м Цистаденома головки поджелудочной железы

Рис. 7. Причины доброкачественной механической желтухи в 2013 г.

3,40%

Рак поджелудочной железы

^м Рак общего печеночного протока 4 стадии

^м Метастатическое поражение печени

^М Рак фатерова соска

^м Рак ворот печени

^М Рак желчного пузыря

Рак печени

100_,

I ■ Рак поджелудочной железы, осложненный механической желтухой

I ■ Злокачественная механическая желтуха

— Линейная (рак поджелудочной железы, осложненный механической желтухой)

-

- Линейная (злокачественная механическая желтуха)

Рис. 8. Причины злокачественной механической желтухи в 2013 году

Рис. 9. Динамика численности больных с раком поджелудочной железы, осложненным механической желтухой, в Рязанской области за 1999–2013 гг.

креатодуоденальные резекции, гепатикоеюностомии и наружное дренирование печеночных протоков) – 10,6%. В 2013 году доля эндоскопических папиллосфинктеро-томий при абсолютном росте вмешательств снизилась до 19,6% (n = 57), также как и холецистэктомий – 12,7% (n = 37), холецистэктомий в сочетании с холедоходу-оденоанастомозом – 4,5% (n= 13), холецистэктомий с наружным дренированием холедоха – 3,8% (n = 11), холедоходуоденостомий – 2,8% (n = 8). Увеличилась доля следующих операций: на первое место вышла чрескожная чреспеченочная холангиостомия под контролем УЗ-ап-парата с долей в 20,3% (n = 59), эндоскопическая папил-лосфинктеротомия с литоэкстракцией – 9,6% (n=28), холецистостомия (под контролем УЗА и видеолапароско-пическая) – 7,1% (n = 21), гепатикоеюностомия в различных вариантах (би-, три- и тетрагепатикоеюноанастомоз) – 6,5% (n = 19), панкреатодуоденальные резекции – 5,5% (n = 16), эндопротезирование гепатикохоледоха – 4,1% (n = 12). Считаем, что разработаннный способ формирования тетрагепатикоеюноанастомоза при высоких блоках желчных путей позволяет выполнить надежное формирование билиодигестивного соустья, уменьшает травматизм оперативного вмешательства и упрощает технику самой операции.

Заключение

За последний 15-летний период наблюдается тенденция роста распространенности синдрома механической желтухи. Причем, заболеваниями гепатопанкреатоду-оденальной зоны, осложненными подпеченочным холестазом, чаще страдают женщины, преимущественно пенсионного возраста. Из года в год растет доля лиц трудоспособного возраста. Произошли выраженные изменения в структуре причин механической желтухи: вдвое увеличилась доля опухолевых заболеваний, среди причин доброкачественного холестаза лидирует холедохолитиаз, затем острый холецистит в сочетании с холедохолитиазом и острый панкреатит, выросла доля стенозирующего папиллита. Более половины опухолевых поражений желчевыводящих путей составляет рак поджелудочной железы, что подтверждается выраженной тенденцией роста распространенности рака поджелудочной железы в Рязанской области. Нередко пациенты имеют одновременно несколько причин и/или осложнений внутрипротоковой гипертензии: стриктура, стеноз, папиллит, панкреатит, киста, абсцесс, холангит. Нельзя не отметить увеличение доли холангита среди прочих осложнений билиарного блока более чем в 2 раза. Возросла оперативная активность, основными видами вмешательств на сегодняшний день являются миниин-вазивные (чрескожные чреспеченочные холангиостомии, холецистостомии, эндопротезирования гепатикохо-ледоха) и высокотехнологичных операции: би-, три- и тетрагепатикоеюноанастомии и панкреатодуоденальные резекции в различных модификациях.

Список литературы Современные аспекты распространенности синдрома механической желтухи

- Борисов А.Е. Руководство по хирургии печени и желчевыводящих путей. -СПб.: Скифия, 2003. -С. 2.

- Гребенев А.Л. Опыт консервативного лечения желчнокаменой болезни препаратами хено-и уроодезоксихолевой кислотами//Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. -1994. -Т. 4, N 4. -С. 58-83.

- М.В. Данилов, В.Д. Федоров. Хирургия поджелудочной железы: руководство для врачей. М., 1995. -512 c.

- Данилов М.В., Глабай В.П., Кустов А.Е. и др. Хирургическое лечение больных механической желтухой опухолевой этиологии//Анналы хир. гепатол. -1997. -Т. 2. -С. 110-116.

- Иванченкова Р.А. Хронические заболевания желчевыводящих путей/Р.А. Иванченкова. -М.: Атмосфера, 2006.

- В.Г. Ившин, А.Ю. Якунин, Ю.И. Макаров. Чрескожные чреспеченочные диагностические и лечебные вмешательства у больных с механической желтухой//Анналы хирургической гепатологии. -1996. -Т. 1. -С. 121-131.

- Каримов Ш.И. Эндобилиарные вмешательства в диагностике и лечении больных с механической желтухой. -Ташкент: Изд-во им. Ибн Сины, 1994. -239 с.

- Л.Б. Лазебник, A.A. Ильченко. Желчнокаменная болезнь. Пути решения проблемы//Терапевт. арх. -2005. -№ 2. -С. 5-10.

- Лейшнер У. Практическое руководство по заболеваниям желчных путей. -М.: Геотар-Мед, 2001. -264с.

- Максимов В.А., Каратаев С.Д., Чернышев А.Л. Применение озона в лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки//Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. -1997. -Т. 7, № 4. -С. 50-53.

- Максимов В.А. и др. Билиарная недостаточность//Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. -2004. -№ 1. -61 с.

- Орлова Ю.Н. Холестероз желчного пузыря. Клинико-сонографическое исследование: дис.. канд. мед. наук. -М., 2004. -188 с.

- Данилов М.В. и др. Хирургическое лечение больных механической желтухой опухолевой этиологии//Анналы хирургической гепатологии. -1997. -Т. 2. -С. 110-116.

- Савельев В.С. и др. Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных путей при механической желтухе//Хирургия. -1988. -№ 1. -С. 3-7.

- Свиридов A.B. Холестероз желчного пузыря (патогенез, лечение): автореф. дис.. канд. мед. наук. -М., 2001. -30 с.

- Таразов П.Г., Козлов Л.В.,Олещук Н.В., Поликарпов Л.Л. Роль методов интервенционной радиологии в лечении больных раком гепатопанкреатодуоденальной зоны, осложненным механической желтухой//Вопр. онкологии.-2002. -№ 2. -С. 238-243.

- Ильченко A.A. Желчнокаменная болезнь. -М., 2004. -199 с.

- Шаповальянц С.Г., Цкаев А.Ю., Грушко Г.В. Выбор метода декомпрессии желчных путей при механической желтухе//Анналы хирургической гепатологии. -1997. -Т. 2. -С. 117-122.

- Guschieri A., Buess G., Perissat J. Operative manual of endoscopic surgery. Berlin;New York: Springer-Verlag, 1993. -Vol. 2. -273 р.

- R. Murai, Ch. Hashig, A. Kusujama. Percutaneus stenting for malignant biliary stenosis//Surgical endoscopy. -1991. -Vol. 5. -P. 140.

- Murray F.E., Smith B.F. Non-mucin proteins in the organic matrix of cholesterol gallstones//Gastroenterology. -1987. -Vol. 92,N 2 (Pt. 2). -P. 1758-1766.

- Zahor Z. Atherosclerosis in relation to cholelithiasis and cholesterolosis//Bull. Wld.Hlth. Org. -1976. -Vol. 53, № 5-6. -P. 5311.