Современные исследования техники спусков в горнолыжном спорте и их перспективы в XXI веке

Автор: Лисовский А.Ф.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (8) т.4, 2000 года.

Бесплатный доступ

Существующие методы оценки техники спусков основываются на данных видеозаписи, проводимые в течение многих лет тензометрические исследования находятся на стадии экспериментов. Разработанная и реализованная автором на практике комплексная методика оценок технической и тактической подготовленности представила возможность изучения ее уровня у большого контингента горнолыжников. Установлены значения корреляционных связей между результатами соревнований и уровнем технической подготовленности горнолыжников. Представлены соображения автора в виде прогноза о развитии методов исследований техники спусков горнолыжников в XXI веке.

Биомеханика спорта, горнолыжный спорт, техника спортсменов- горнолыжников, критерий качества

Короткий адрес: https://sciup.org/146215731

IDR: 146215731 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Современные исследования техники спусков в горнолыжном спорте и их перспективы в XXI веке

Горнолыжный спорт предъявляет сложные двигательные задачи при спуске спортсмена на лыжах вследствие необходимости сохранения им равновесия на скользящей опоре, движения общего центра масс системы «лыжи-человек» по криволинейным траекториям переменного радиуса в условиях дефицита времени, различного рельефа склона и непостоянного состояния снега. При учете всех этих условий горнолыжник должен при спусках формировать специальную систему двигательных действий. Такую систему обычно именуют техникой вида спорта [4] и ее совершенство определяет возможности легкого, изящного, уверенного спуска на лыжах без трасс или по размеченным трассам с задачей развития максимальной скорости. Такая видимая со стороны система действий является предметом изучения техники сильнейших спортсменов мира с помощью кино- и видеосъемки, результаты представлены в многочисленных работах [16, 17, 20-22].

Однако кинематика действий горнолыжника не позволяет выявлять главное – причину движения всей системы именно по необходимым лыжнику траекториям и увеличения или уменьшения скорости спуска. Поэтому в уходящем веке неоднократно проводились попытки определения сил, действующих на означенную выше систему при спуске. Так, в работах M. Přibramsky [23, 24] впервые представлена тензометрическая система для исследования сил, действующих на горные лыжи. Г. Варошкин [19] использовал тензометрическую систему для изучения динамики действующих сил в поворотах на лыжах.. Г.Г. Ощепков с соавторами [13,14] проводил исследования загрузок лыж в поворотах с помощью тензометрической системы при передаче сигналов по проводам. Б.М. Миненков, Т.Б. Миненкова, С.Ф. Николенко занимались исследованием взаимодействия лыж и ботинка при спуске горнолыжника [12]. Изучением сил, действующих на горнолыжника в поворотах, занимались В. Хеллебрандт и М. Сламка [18]. Комплексное изучение действий горнолыжников на основе методов видеозаписи и тензометрии непосредственно на трассе выполнено в работе [11]. Единственные исследования по изучению воздействия воздушного потока на горнолыжника в аэродинамической трубе были проведены в нашей стране в 1971 году [3]. Большинство таких разработок не вышло за пределы лабораторного эксперимента. Их реализация на практике затруднительна вследствие высоких требований к надежности работы тензометрических устройств в условиях спуска, трудностей передачи снимаемых сигналов на усилительную и регистрирующую аппаратуру. Зимние условия с низкими температурами воздуха, необходимость теплых помещений вблизи горнолыжных трасс успеху в подобных исследованиях также не способствовали.

Вследствие сказанного возникает проблема, основанная на наличии противоречий между необходимостью анализа и оценок уровня техники горнолыжников на основе знания величин, характера и динамики внешних по отношению к рассматриваемой системе сил при ее контакте с другими системами (снежный покров, шесты для разметки трасс, воздушная среда) и отсутствием соответствующих научно обоснованных методик.

Выдвинутая нами гипотеза предполагала возможность массовых и индивидуальных оценок уровня технической (и тактической) подготовленности спортсменов-горнолыжников непосредственно в условиях тренировок и соревнований на основе комплексной методики c использованием методов экспертизы и хронометража.

Цель работы состояла в научной разработке и практической реализации комплексной методики, основанной на анализе и оценке видимых двигательных действий горнолыжников при прохождении спортивных трасс с помощью экспертов и хронометрирования отдельных участков трассы.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов служили спортсмены-горнолыжники в возрасте от 13 до 24 лет, всего 443 человека, по спортивной квалификации мастера спорта международного класса, мастера спорта, кандидаты в мастера, спортсмены первого и второго разрядов. Обследования проходили непосредственно во время крупнейших соревнований России: Спартакиад народов РСФСР, юношеских первенств РСФСР (Олимпийские надежды России), летних первенств РСФСР по горнолыжному спорту, а также в тренировочном процессе сборных команд РСФСР по горнолыжному спорту и студентов Чайковского государственного института физической культуры. Использовался метод экспертных оценок [8], в качестве экспертов привлекались самые опытные тренеры России, экспертные группы по численности состояли из 7-9 человек. Всем экспертам давались инструкции, в которых определялся предмет экспертизы и система оценок. Оценки давались по 10-бальной шкале, высшая оценка соответствовала идеальному варианту двигательных действий наилучшего горнолыжника (чемпиона мира или Олимпийских игр) или собирательного образа по признаку эффективности техники. Эффективной понималась техника горнолыжного спорта в виде системы двигательных действий спортсмена, направленная на управление спуском по размеченной трассе, при которой создается минимум работы тормозящих сил в разнообразных условиях спуска и которая наиболее полно позволяет реализовать его двигательные возможности [6]. Экспертиза проводилась по методу «Делфы» в два этапа с оценкой согласованности и надежности мнений экспертов [2]. При массовых обследованиях спортсменов в условиях соревнований использовалась комплексная методика, при которой эксперты оценивали только призеров соревнований [9]. При обработке отбрасывались наибольшая и наименьшая величины, по остальным оценкам определялась средняя величина. Максимальное расхождение мнений от средней не должно было превышать 1 балл. Для остальных участников оценки находились путем регистрации времени прохождения технически сложных участков первой половины трассы с помощью формулы:

O i = ( T 1 ∗ O 1 ) / T i , (1) где О i , T i - оценка и время на отрезке любого участника; О 1 и T 1 - оценка и время на участке спортсмена с лучшей на данных соревнованиях технической подготовленностью.

Результаты и обсуждение

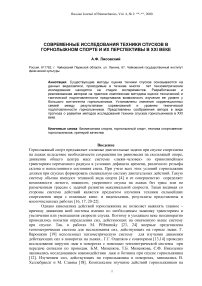

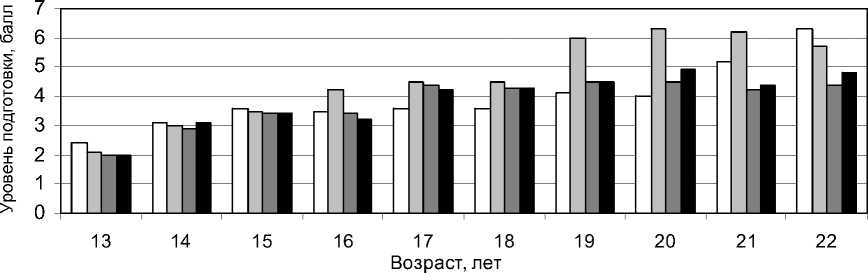

В результате обследований получены оценки технической и тактической подготовленности горнолыжников разных возрастов и региональной принадлежности по всем видам горнолыжного спорта. На рис. 1 и 2 представлены сводные данные в виде диаграмм, где по оси ординат отложены уровни подготовленности спортсменов в виде средних групповых оценок по видам горнолыжного спорта, а по оси абсцисс – возраст участников соревнований. По рис. 1 и 2 можно отметить лучшую возрастную динамику оценок по скоростным видам - (скоростной спуск и супер-гигант), особенно заметна она у горнолыжниц. Технические виды (слалом и слалом-гигант) имеют более слабую интенсивность роста оценок для всех контингентов. Это подтверждает мнение

□ Скор. спуск □ Супер-гигант □ Слалом-гигант ■ Слалом

Рис. 1. Оценки технической подготовленности горнолыжников разного возраста по видам горнолыжного спорта, юноши, мужчины.

□ Скор. спуск □ Супер-гигант □ Слалом-гигант ■ Слалом

Рис. 2. Оценки технической подготовленности горнолыжниц разного возраста по видам горнолыжного спорта, девушки, женщины.

об этих видах как трудных для совершенствования вследствие необходимости для спортсмена выполнять сложные по структуре двигательные действия (серия непрерывных поворотов) за короткое время. Кроме средних групповых оценок были получены индивидуальные для горнолыжников и горнолыжниц - мастеров спорта международного класса, они зарегистрированы на уровне 7.5-8.5 балла.

Нами были также установлены корреляционные связи между величинами оценок технической подготовленности спортсменов по возрастам и результатами соревнований, рассчитанные по коэффициенту Бравэ-Пирсона [10] и представленные как статистически значимые в таблице 1 (R). Здесь также помещены величины коэффициентов детерминации (В),представляющие собой квадраты коэффициентов корреляции.

Таблица 1. Значимость технической подготовленности для достижения результатов в горнолыжном спорте.

|

Вид горнолыжного спорта |

Коэффи -циенты |

Мужчины 17 лет и старше |

Юноши 14-16 лет |

Женщины 17 лет и старше |

Девушки 14-16 лет |

|

|

Скоростной спуск |

R |

- 0.79 |

- 0.72 |

- 0.83 |

- 0.62 |

|

|

D |

0.62 |

0.52 |

0.69 |

0.38 |

||

|

Супер-гигант |

R |

- 0.71 |

- 0.69 |

- 0.88 |

- 0.70 |

|

|

D |

0.50 |

0.48 |

0.77 |

0.49 |

||

|

Слалом-гигант |

R |

- 0.70 |

- 0.65 |

- 0.87 |

- 0.89 |

|

|

D |

0.40 |

0.42 |

0.76 |

0.79 |

||

|

Слалом |

R |

- 0.85 |

- 0.71 |

- 0.84 |

- 0.87 |

|

|

D |

0.72 |

0.50 |

0.71 |

0.76 |

||

По данным таблицы следует, что спортивные результаты горнолыжников и горнолыжниц старшего возраста и более высокой квалификации определяются в среднем за некоторыми исключениями 60-70% уровнем их технической подготовленности. Это подтверждает известное мнение о горных лыжах как «техническом» виде спорта [4], при этом имеется ввиду сложность применяемых двигательных действий в нестандартной обстановке при дефиците времени на их выполнение [2]. Для юношей возраста 14-15 лет результаты представляют более слабые детерминации для всех видов на уровне 40-50%, что объясняется эффектом не закончившегося у них полового созревания [5]. Девушки 14-15 лет в скоростных видах могут иметь хорошие результаты, слабо зависящие от уровня технической подготовленности (40-50%), что подтверждается существующими данными о достижениях лучших отечественных горнолыжниц С. Гладышевой и В. Зеленской. Однако для слалома и слалома-гиганта в женском горнолыжном спорте проявляется сильная зависимость результатов от уровня технической подготовленности (около 80%).

Заключение

Таким образом, нам удалось решить задачу массовых и индивидуальных оценок технической подготовленности отечественных горнолыжников на основе методов квалиметрии с основным условием экспертизы: главное - это минимум торможений при взаимодействии лыж со снежным покровом при выполнении технических приемов.

Что ждет горнолыжный спорт в XXI веке? Каким образом можно использовать существующие инструментальные методики для исследования специфических двигательных действий горнолыжника при спуске на лыжах? По нашему мнению, это будущее связано с наметившимся уже сейчас в ряде стран распространением сооружений для катания на горных лыжах под крышей – «снежных дворцов». При наличии искусственного снега в стандартных условиях возможно не только производить все виды съемок действий спортсменов, но и регистрировать усилия взаимодействия системы «человек-лыжи» с опорой с помощью серии тензодинамометрических платформ, что уже неоднократно проводилось для других видов спорта [15]. В таких условиях окажется возможным и применение регистрационно-вычислительных комплексов на основе ЭВМ, что позволит не только регистрировать параметры движений человека на лыжах, но и находить наилучшие их варианты в зависимости от его антропометрических, морфологических и психологических особенностей.