Современные методы лечения вертельных переломов и переломов шейки бедра (обучающая лекция)

Автор: Stefan Cristea

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Лекция

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142121741

IDR: 142121741 | УДК: [616.718.42+616.718.43/.44]-001.5-089.227.843-77

Текст статьи Современные методы лечения вертельных переломов и переломов шейки бедра (обучающая лекция)

Стефан Кристеа

Current methods of treatment for trochanteric and femoral neck fractures (A training lecture)

Stefan Cristea

St. Panteleimon Hospital for Emergency Medical Care, Bucharest, Romania

В этом исследовании мы вернемся к анатомическим характеристикам переломов, которые иногда трудно поддаются лечению, и остановимся на методиках лечения, до настоящего времени вызывающих много дискуссий. Существует множество классификаций, однако прогресс в области обследования больных с помощью сканеров и МРТ вновь обусловливает постановку этой проблемы в разряд актуальных.

Переломы проксимального конца бедренной кости чаще встречаются у пожилых людей, страдающих остеопорозом. Систематизированное хирургическое лечение позволяет быстро вертикализировать пациента и вернуть ему возможность самообслуживания.

У пациентов старше 70 лет осложнения после таких переломов в виде пролежней и послеоперационного синдрома нарушения психики объясняют смертельные исходы в 20 – 30 % случаев в год.

В этом возрасте переломы проксимального конца бедренной кости определяют вопрос прогнозирования жизни. При этом женщин это касается больше, чем мужчин, поскольку у них при статистически большей продолжительности жизни остеопороз наступает в более раннем возрасте. Переломы в вертельной области случаются несколько чаще, чем переломы шейки бедра, но происходят в более позднем по сравнению с переломами шейки бедра возрасте по причине появления остеопороза.

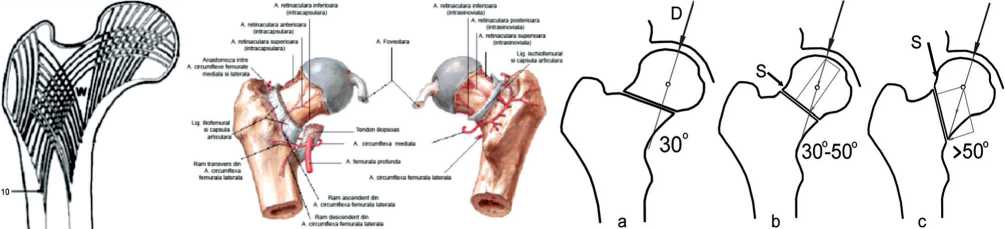

Экскурс в анатомию

Проксимальный отдел бедра имеет шеечно-диафизарный угол от 125 до 130° и антеверсию от 10 до

15°. При синтезе таких переломов нужно учитывать биомеханическую резистентность структур зоны перелома, предопределяющую локализацию медиальных переломов шейки, области треугольника Варда (Ward), а также качество внутреннего сопротивления шейки или шпоры/гребня Меркеля (Merckel), на который приходится большая часть компрессионного напряжения.

Головка бедра

Кровоснабжение головки бедра осуществляется, главным образом, за счет ветвей задней огибающей артерии и артерии круглой связки, которые могут повреждаться при смещении отломков после перелома шейки бедра. С этим связан риск развития посттравматического некроза головки бедра. Все это должно учитываться при выборе тактики лечения перелома шейки бедра у молодых людей.

Шейка бедра

При повреждении кости, в зависимости от направления линии перелома, шейка бедра находится под действием сил в условиях растяжения или компрессии, что способствует сращению или смещению, что негативно влияет на консолидацию (по классификации Pauwels).

Перелом шейки бедра представляет проблему биологического порядка (кровоснабжение, остеопороз, внутрисуставной перелом) и в то же время биомеханического (несоответствие размера проксимального фрагмента, маленького, как теннисный мячик, и остальной части сегмента нижней конечности).

Структура кости

Васкуляризация

Классификация по Pauwels

Область вертела характеризуется хорошим кровоснабжением, так как представлена губчатой костью и мягкими тканями зоны прикрепления мышц. Большое механическое напряжение при сгибании оправдывает применение адаптированных и биомеханически резистентных типов остеосинтеза.

Факторы риска

-

1. Остеопороз

-

2. Повторные падения

Наличие в анамнезе больного предшествующих переломов, отсутствие профилактического лечения.

В течение одного года у 50 % лиц в возрасте старше 85 лет случаются многочисленные падения. Классическими факторами риска падений являются нарушение зрения, препятствия бытового плана (ковры, электрические провода, неадаптированное жилище, отсутствие вспомогательных средств при ходьбе), мышечная атрофия, нарушения неврологического статуса (болезнь Паркинсона, последствия инсультов), ятрогенные факторы (применение лекарств со снотворным/ гипнотическим действием, низкое ортостатическое давление и т.д.), нарушения обмена веществ.

Прогностические факторы

Возраст больного, степень самообслуживания до падения и наличие сопутствующих патологий являются самыми важными факторами возможного летального исхода после перелома проксимального конца бедра у пожилых людей. От 20 до 30 % пациентов старше 70 лет погибают в течение года после перелома, к тому же 50 % пациентов до момента перелома были зависимыми от окружающих в плане самообслуживания, и у 50 % пациентов имелось по 2-3 патологических состояния, представляющих угрозу для жизни.

Механизм и анатомическая классификация

А – переломы шейки бедра

Смещение является основным фактором стабильности. Классификация медиальных переломов шейки по Garden основана на ориентации элементов зоны перелома губчатой кости.

-

1 степень – перелом с зубчатым сцеплением отломков и вальгизирующим смещением (элементы зоны перелома располагаются вертикально относительно наружного края вертлужной впадины), сохраняющий способность к рассоединению отломков (20 % случаев);

-

2 степень – перелом без смещения (линия перелома проходит между головкой и шейкой соответственно);

-

3 степень – перелом со смещением в сторону варуса (фрагмент головки имеет горизонтальную направленность, образуя с фрагментом шейки форму готической арки);

-

4 степень – перелом со смещением в сторону валь-гуса (ориентация головки нормальная, она полностью разъединена с низведенной шейкой).

Классификация Pauwels может использоваться для прогнозирования последствий переломов шейки: при 1-й степени консолидация возможна, при переломах 3-й степени (соответствует 3-4 степени по Garden) имеется предрасположенность к возникновению псевдоартроза.

Лечение переломов шейки бедра

-

1. Цель

-

1.1. В молодом возрасте следует попытаться сохранить тазобедренный сустав, предупредить некроз головки бедра и восстановить анатомическую стабильность проксимального конца бедра.

-

1.2. У пожилых людей – обеспечить возможность более ранней нагрузки, чтобы избежать осложнений в виде пролежней.

-

-

2. Методики

-

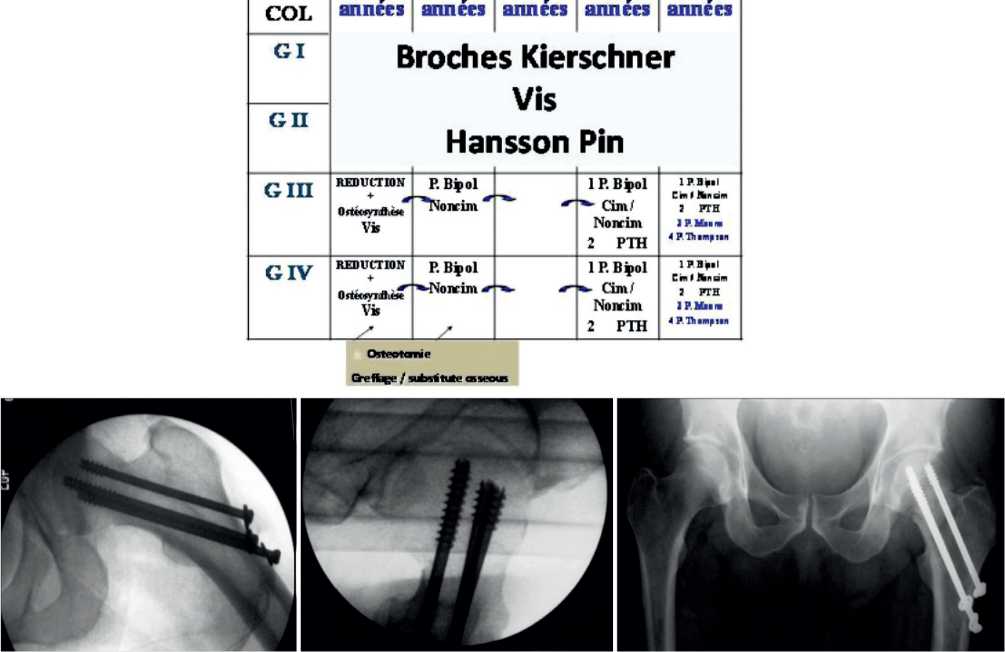

2.1. Остеосинтез может быть выполнен с использованием 2-х, реже 3-х винтов, установленных параллельно оси шейки, или стержней Хансона (Hansson pin), адаптированных к переломам I-II степени по Garden. У пациентов в молодом возрасте с переломами III или IV степени по Garden нужно попытаться выполнить репозицию, а при переломе II-й степени по Garden устранить ротацию путем остеосинтеза с использованием винтов. У молодых пациентов с переломами III или IV степени по Garden и III степени по Pauwels после достижения сопоставления путем остеосинтеза винтами можно дополнительно выполнить вальгизирующую остеотомию для устранения ротации при переломе 1 степени по Pauwels, зона благоприятна для компрессии. В этих случаях можно микрохирургическим способом использовать васкуляризированный трансплантат или биологические факторы, такие как BMP (костный морфогенетический белок).

-

2.2. Протезирование может выполняться с установкой протезов головки и шейки (цементная или бесце-ментная ножка, головка имеет размер головки бедра), биполярных протезов (бедренный компонент, головка небольшого диаметра, соединяющаяся с помощью вкладыша, размер которого идентичен размеру головки бедра), тотального протеза (установка бедренного компонента и чашки как при каксартрозе). Выбор типа протеза зависит от жизненного прогноза пациента и степени его самообслуживания. Учитывая износ хрящевого покрытия вертлужной впадины при установке протеза головки, у более молодых пациентов отдается предпочтение биполярному бесцементному протезу.

-

-

3. Показания

-

3.1. При переломах 1-й и 2-й степени по Garden показано использование винтов, стержней (штифтов) Хансона.

-

3.2. При переломах со смещением (3-й и 4-й степени по Garden) в возрасте старше 80 лет показано протезирование.

-

3.3. При переломах со смещением (3-й и 4-й степени по Garden) в возрасте менее 35-40 лет показан остеосинтез.

-

3.4. При переломах со смещением (3-й и 4-й степени по Garden) в возрасте от 40 до 80 лет показания зависят от величины смещения и стабильности перелома, общего состояния, степени самообслуживания до операции. Делают выбор между протезированием с установкой биполярного протеза или тотального протеза, цементного или бесцементного.

-

3.5. Показания к тотальному протезированию тазобедренного сустава - переломы на фоне коксартроза.

FR. <35 35-45 45-55 55-65 65-75

Рентгенологический контроль проведения стержней с винтовой нарезкой в прямой и боковой проекции

-

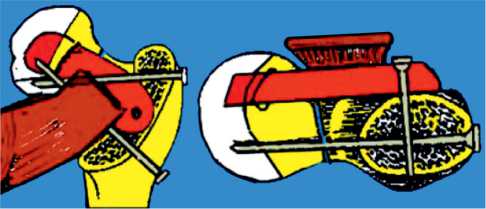

Лечение переломов шейки бедра (даже III или IV степени по Garden) у молодых людей для улучшения биологических свойств зоны перелома может быть дополнено применением трансплантата на ножке, фикси- руемого на очаге в виде подковы или седла.

Использование у пожилых людей тотальных протезов с чашкой с удвоенной подвижностью для исключения вывиха

Переломы основания шейки похожи на переломы вертельной области

В – переломы вертельной области

В литературе существует множество классификаций переломов вертельной области: AO, Kyle, Evans, Delcoux-Lavarde и др. Наиболее существенный прогностический фактор переломов вертельной области – это стабильность.

Переломы шейки и вертельной области

Сложные чрезвертельные переломы

Диафизарные переломы вертела

Подвертельные переломы

Различают:

– стабильные переломы: шеечно-вертельные, простые чрезвертельные переломы с двумя фрагментами;

– нестабильные переломы: сложные чрезвертельные переломы более чем с двумя фрагментами, подвертельные переломы, диафизарные переломы вертела.

Учитывая шоко- и тромбогенный характер переломов вертельной области, их лечение следует осуществлять в ургентном порядке.

-

1. Цели

-

1.1. У людей молодого возраста – выполнение анатомической реконструкции и стабилизации проксимального конца бедра.

-

1.2. У пожилых людей речь идет о разрешении нагрузки в кратчайшие сроки, чтобы избежать осложнений, связанных с лежачим положением.

-

-

2. Методы

-

2.1. Остеосинтез винтовой пластиной для компрессии типа DHS, экстраканальная установка.

-

2.2. Остеосинтез шеечно-медуллярным gamma-стержнем, PFN, Intertagen. Интрамедуллярная установка: используются интрамедуллярные стержни, вводимые через вершину большого вертела, внутри стержня передвигается винт, обеспечивающий якорное сцепление головки и шейки. Операция малоинвазивная, выполняется закрытым доступом.

-

-

3. Показания

-

3.1. Для лечения более стабильных переломов можно применять винтовую компрессионную пластину DHS.

-

3.2. Лечение нестабильных подвертельных или вертельно-диафизарных переломов возможно с помощью шеечно-медуллярных стержней.

-

3.3. Реже показаны наружные фиксаторы, при множественной травме или имеющихся общих противопоказаниях.

-

3.4. Еще реже показана тотальная артропластика тазобедренного сустава при переломах, произошедших на фоне имеющегося коксартроза или при ложных суставах вертельной зоны.

-

3.5. При крайне выраженной степени остеопороза, характеризующейся пустотами в головке, на проксимальный фрагмент можно добавить акрилового це-

-

- мента, чтобы обеспечить первичную стабильность при выполнении остеосинтеза. В превентивных целях во время операции по выполнению остеосинтеза или протезирования при переломе тазобедренного сустава в интактный тазобедренный сустав можно ввести профилактическую дозу биологического цемента.

Стабильные переломы – DHS

Нестабильные переломы – Gamma-стержень

Нестабильные переломы – длинный Gamma-стержень

Осложнения

-

1. В основном осложнения являются общими для всех переломов проксимального конца бедра у пожилых людей: особо следует отметить осложнения, развитию которых благоприятствует лежачее положение больного и госпитализация.

-

1.1. Тромбоэмболические нарушения, легочный тромбоз.

-

1.2. Бронхо-легочная инфекция.

-

1.3. Спутанность сознания: инсульт, синдром нарушения психики, дезориентация во времени и пространстве, синдром скольжения, развитию которых способствует потеря автономии до перелома.

-

1.4. Сердечнососудистые осложнения: сердечная недостаточность, коронарная недостаточность.

-

1.5. Декомпенсация органной недостаточности, компенсированной ранее: инфекция мочевыводящих путей, диабет. Осложнения, развившиеся вследствие длительного лежачего положения, и спутанность сознания объясняют высокий процент смертельных исходов в течение года после перелома. Потеря возможности самообслуживания в период, предшествующий перелому, является предрасполагающим фактором смертности в течение года.

-

-

2. Местные осложнения при переломах шейки бедра.

-

2.1. Посттравматический некроз головки бедра возникает в течение двух лет после перелома и нарушения кровоснабжения головки бедра. Он выражается в болях в паховой области и постепенном угасании функции, рентгенологическая картина показывает потерю сферичности головки бедра. Лечение заключатся в артропластике с установкой биполярного или тотального цементного или бесцементного протеза.

-

2.2. Развитие ложного сустава связано с недостаточной редукцией и стабильностью, требует проведения повторного остеосинтеза для вальгизации или протезирования.

-

2.3. Коксартроз и состояние после протезирования: инфекция, вывих, расшатывание.

-

-

3. Осложнения после переломов вертела.

-

3.1. Формирование несостоятельной мозоли.

-

3.2. Ложный сустав.

-

3.3. Неудачный остеосинтез: чем больше число проводимых процедур по демонтажу конструкций для остеосинтеза, тем больше вероятность перфорирования головки стержнем-шурупом, винтом «шейка-головка».

-

-

3.4. Перипротезные переломы.

-

3.5. Расшатывание протеза.

Такие осложнения требуют повторной хирургической реконструкции либо ревизионного протезирования.

Примеры из личной практики

В период 1993-2013 гг. мы пролечили 10022 пациента, среди них 8762 – хирургическим путем. Остальные пациенты были неоперабельны, их лечили консервативно. Средний возраст пациентов был 72 года. У 3784 пациентов были переломы шейки бедра, но только у 854 был использован стержень с винтовой нарезкой, выполнено 5 остеотомий у более молодых пациентов, остальным 2925 пациентам проведено протезирование. К сожалению, по финансовым причинам 1515 больным установлен протез типа Moore. Послеоперационные исходы были отнесены к различ- ным категориям: одни пациенты были функционально адаптированы в течение нескольких лет, а некоторым вскоре потребовалась замена на тотальный протез тазобедренного сустава.

Из 4978 переломов вертела только в 160 случаях проведена операция протезирования, при нестабильных переломах в 2630 случаях установлен Gamma-стержень, в 2118 случаях стабильных переломов – DHS, в 50 – PFN и в 10 – Intertagen, у остальных 10 больных для консолидации использован наружный фиксатор. С 1992 г. из-за частых осложнений мы не применяем стержень Ender, поскольку он не обеспечивает достаточной стабильности монтажа.

Подвертельные переломы происходят при коксартрозе и располагаются ниже зоны ригидного тазобедренного сустава – выполнялось тотальное протезирование и серкляж

Для клинической оценки состояния своих пациентов до и после операции мы использовали критерии Merle D’Aubigne – Postel.

Для профилактики тромбоэмболии применялся гепарин, а после 1999 года – низкомолекулярный гепарин в течение 35 дней.

Заканчивая тему, скажу, что иногда данный вид переломов трудно поддается лечению, а используемые методики все еще являются предметом дискуссий, их выбор зависит от технического и финансового обеспечения, возраста пациента и типа перелома, особенно, от степени его стабильности. Переломы проксимального конца бедра происходят чаще у пожилых, страдающих остеопорозом людей. Хирургическое лечение проводится для обеспечения пациенту быстрой верти-кализации и возможности самообслуживания.

Переломы у больных в возрасте старше 70 лет, осложнения от лежачего положения и послеоперационного синдрома спутанности сознания объясняют смертельный исход до 20-30 % в течение года после травмы.

Переломы вертельной области происходят несколько чаще, чем переломы шейки бедра. В будущем, учитывая тенденцию старения народонаселения, когда происходит увеличение числа людей с остеопорозом, профилактика становится необходимой мерой. Возможно, что введение с профилактической целью путем инъекции биологического цемента в интактный тазобедренный сустав при имеющемся контролатеральном переломе вследствие остеопороза станет методом выбора.

Результат профилактического введения биоцемента в синтез-интактный тазобедренный сустав при наличии контролатерального перелома – отдаленный период 4 года