Современные методы объективной оценки эффективности лечения больных с внутрибрюшными кровотечениями генитального происхождения

Автор: Назаренко О.Я., Тимофеева С.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 1 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: исследовать особенности современных методов объективной оценки эффективности лечения значительного контингента больных с внутрибрюшными кровотечениями генитального происхождения. Материал и методы. Представлены и анализируются результаты эффективности интра- и послеоперационных лечебных мероприятий у 78 пациенток, которые были оперированы лапароскопически вследствие внутрибрюшных кровотечений объемом до 500 мл крови. Состояние организма и реабилитационный процесс оценивали, анализируя показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР). Результаты. Показано, что изменения ВСР происходили в организме пациентов в зависимости от объема кровопотери. У женщин с острой внутрибрюшной кровопотерей более 500 мл, в течение месяца после миниинвазивного оперативного вмешательства отмечается активация симпатического отдела и угнетение активности парасимпатического отдела регуляции при некоторой нормализации степени напряжения. Заключение. Анализ данных ВСР позволяет объективно оценить эффективность лечения женщин с острыми внутрибрюшными кровотечениями генитального генеза с объемом гемоперитонеума более 500 мл.

Апоплексия яичника, вариабельность сердечного ритма, внематочная беременность, гемоперитонеум, кардиоинтервалометрия, компенсаторно-адаптационные механизмы

Короткий адрес: https://sciup.org/14917929

IDR: 14917929

Текст научной статьи Современные методы объективной оценки эффективности лечения больных с внутрибрюшными кровотечениями генитального происхождения

состояния больной и тактику диагностических и лечебных мероприятий.

Внедрение в последние годы новых, преимущественно миниинвазивных, медицинских технологий в повседневную практику способствовало возрастанию эффективности комплексных диагностико-лечебных мероприятий в случаях гемоперитонеума у женщин. Тем не менее большое значение приобретает вопрос определения эффективности проведенного лечения, а именно объективизации клинического состояния пациентки, функционального состояния ее нейроэндокринной системы и организма в целом после проведенных лечебных мероприятий. На продолжительность стационарного лечения пациенток с нарушенной внематочной беременностью и апоплексией яичника влияет величина внутрибрюшной кровопотери [3]. Очевидно, что и продолжительность восстановления функций регуляторных систем организма до физиологических показателей у таких паци- енток, при прочих равных условиях, будет зависеть от объема гемоперитонеума.

С учетом изложенного мы решили применить методику кардиоинтервалометрии (КИМ) с целью анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) у пациенток с внутрибрюшным кровотечением до и после оперативного лечения. Анализ ВСР — это интегральный метод оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций организма человека, с помощью которого можно охарактеризовать состояние нейрогуморальной системы регуляции, определить соотношение между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы (ВНС) [4, 5]. Указанная методика позволяет оценить состояние механизмов регуляции в организме и определить степень их изменения по сравнению с состоянием до лечения и у здоровых женщин, что в целом даст возможность оценить эффективность и достаточность лечебных мероприятий [6, 7].

Цель: объективная оценка эффективности лечения женщин, оперированных по поводу нарушенной внематочной беременности и апоплексии яичника, в зависимости от объема гемоперитонеума, с помощью применения метода оценки ВСР.

Материал и методы. Исследование носило ретроспективный характер. Оно базируется на анализе результатов лечения 78 женщин, ургентно оперированных по поводу острой гинекологической патологии, которые проходили лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (ВМКЦ ЮР) в 2006–2007 гг. Критерий включения пациентов в группы исследования — наличие внутрибрюшного кровотечения генитального происхождения.

Общеклинические анализы крови и мочи проводили в ургентном порядке. Предоперационный алгоритм инструментальной диагностики включал ультразвуковое трансабдоминальное и/или трансвагинальное сканирование органов малого таза, уротест на беременность. В 9 случаях прибегали к пункции брюшной полости через задний свод влагалища.

Всем пациенткам внутривенно интраоперационно проводили антибиотикопрофилактику. Лапароскопию выполняли по общепринятой методике под эн-дотрахеальним наркозом с использованием моно- и биполярной электрохирургической техники.

Средний возраст пациенток составлял 30±4 года лет с охватом возрастного интервала от 17 до 45 лет. С учетом объема внутрибрюшного кровоизлияния было выделено 3 группы больных. В І группу вошли 37 пациенток, у которых объем внутрибрюшной кровопотери не превышал 150 мл. В ІІ группе было 24 пациентки с объемом гемоперитонеума от 150 до 500 мл. К ІІІ группе отнесены 17 больных, у которых объем внутрибрюшного кровотечения был больше 500 мл. Контрольные показатели ВСР определяли у 20 здоровых женщин в возрасте от 17 до 45 лет, проходивших диспансеризацию во ВМКЦ ЮР.

Анализ изменений ВСР у больных до и после лечебных мероприятий проводили по методу КИМ [8, 9]. Исследование осуществляли по стандартной методике, созданной разработчиками программы (АОЗТ «Сольвейг», Украина). Измерения проводили в течение первых двух часов с момента поступления пациенток в клинику; через сутки после оперативного вмешательства; на 7-е сутки послеоперационного периода (во время снятия кожных швов); на 14–15-е сутки послеоперационного периода (время восстановления активной трудовой деятельности у большинства женщин) и через месяц после опера- ции (во время контрольного осмотра). Средняя продолжительность измерений составляла 2 мин, что, согласно регламентирующим положениям, является достаточным для получения объективных данных. Согласно указаниям авторов методики, никакие нагрузочные пробы не проводились [8, 9].

Для анализа изменений ВСР применяли следующие показатели:

SDNN — показатель суммарной вариабельности, характеризующий степень адаптивности вегетативной нервной системы;

-

RMSSD — показатель активности парасимпатического звена вегетативной регуляции;

-

LF — мощность симпатичных волн (высокочастотной составляющей спектра);

-

HF — мощность парасимпатичних волн (низкочастотной составляющей спектра);

-

LF/HF — индекс соотношения симпатичных и па-расимпатичних волн;

ИБ (индекс Баевского) — показатель степени напряжения систем регуляции, который характеризует активность механизмов симпатичной регуляции [9].

Все полученные данные обрабатывали с помощью общепринятых в медико-биологических исследованиях параметрических и непараметрических методов статистического анализа. Статистическую обработку полученного материала проводили с использованием Statistica 6.1. Также были применены критерии Стьюдента и ANOVA (для двух и нескольких независимых групп соответственно), а для оценки данных с ненормальным распределением (номинальные и порядковые переменные) — непараметрические методы, критерии Манна — Уитни, Вилкоксона и медианный тест. Минимальные возможные отличия принимали при Р<0,05.

Результаты. Внутрибрюшное кровотечение у 48 (61,5%) пациенток вызвала нарушенная внематочная беременность, у 29 (37,2%) женщин — апоплексия яичника и в 1 (1,3%) случае — перфорация полости матки во время внутриматочной манипуляции.

У больных с гемоперитонеумом, распределенных на три группы согласно объему кровопотери, происходили изменения ВСР. Так, у всех женщин зарегистрировано снижение показателя SDNN, который у женщин I — Ill групп был соответственно на 40%, в 2 и в 2,6 раза меньше по сравнению с соответствующим показателем при контрольных наблюдениях (P<0,05; табл. 1–3). Индекс напряжения (Баевского) также был значительно больше у пациенток всех групп — соответственно на 78%, в 3,1 и в 2,6 раза (P<0,01) по сравнению с контрольными наблюдениями (см. табл. 1–3, где М±m — средняя и ошибка средней).

Следует отметить, что у женщин І группы уже на 1-е сутки после оперативного вмешательства отмечалась тенденция к нормализации показателей ВСР. Это связано с тем, что кровопотеря до 150 мл гемодинамически мало значима для организма. Однако стресс, вызванный госпитализацией, вызывает изменения показателей. На 7-е сутки после лечения величины SDNN и ИБ не имели статистического расхождения по сравнению с соответствующими показателями до начала лечения (P<0,05; см. табл. 1). Отмечена тенденция к нормализации показателей RMSSD, LF и HF. Указанные изменения ВСР наблюдались в течение дальнейшего исследования женщин на протяжении послеоперационного периода (см. табл. 1).

-

У пациенток ІІ группы в течение 2 недель после лечения величины исследуемых показателей имели

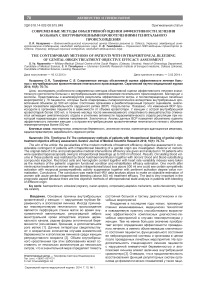

Таблица 1

Показатели вариабельности сердечного ритма у пациенток с внутрибрюшной кровопотерей до 150 мл

|

Исследуемые показатели |

Условнонормальные данные, n=20 |

На момент госпитализации, n=37 |

Показатели ВСР у больных І группы (n=37) на протяжении послеоперационного периода, M±m |

|||

|

1-е сутки |

7-е сутки |

14–15-е сутки |

28-е-33-и сутки |

|||

|

1. SDNN, мс |

144±17 |

102±10# |

126±11 |

134±10* |

139±12* |

141±16* |

|

2. RMSSD, мс |

26±3 |

37±4 |

33±4 |

29±3 |

28±4 |

26±5 |

|

3. LF, мс2 |

1200±280 |

1620±350 |

1450±320 |

1280±300 |

1220±320 |

1190±250 |

|

4. HF, мс2 |

980±107 |

1012±110 |

1000±100 |

990±100 |

970±100 |

960±110 |

|

5. LF/HF, усл. ед. |

1,2–1,6 |

1,6±0,2 |

1,5±0,2 |

1,3±0,2 |

1,3±0,2 |

1,2±0,2 |

|

6. ИБ, усл. ед. |

70±10 |

131±14# |

108±12 |

88±10* |

80±11* |

72±10** |

Список литературы Современные методы объективной оценки эффективности лечения больных с внутрибрюшными кровотечениями генитального происхождения

- Веропотвелян П.Н. Апоплексия яичника: новый взгляд на старую проблему. Здоровье женщины 2011;(5): 144-147

- Kyчерина H.C., Козуб M.I., Фттцов B.I. Удосконалення лапароскотчного лкування хворих з апоплекс1ею яечниюв. Проблеми сучасноТ медичноТ науки та ocei™ 2009;(2): 90-92.

- Tep-Овакимян А.Э., Оразмурадова Л.Д. Репродуктивное здоровье женщин, перенесших апоплексию яичника. Российский вестник акушера-гинеколога 2008; 8 (2): 41-43

- Гладчук I.3., ГПщук В.Д., Кожаков В.Д., Якименко О. В. Оптим1зац1я метод1в д1агностики i xipypri4Horo лкування внутршньочеревних кровотеч яечникового гене-зу. В кн.: Cy4acHi аспекти вмськовоТ медицини: зб1рник на-укових праць Головного вшськового ключного госпггалю МО УкраТни. Киев: МВЦ «Медшформ», 2006; с. 113-116

- Шитова А. В., Якименко А. В. Лапароскопия при внутрибрюшных кровотечениях в гинекологии с умеренной, большой и массивной кровопотерей. В кн.: Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: труды Крымского государственного университета им. С. М. Георгиевского 2007. Т. 143, ч. Ill: 179-182

- Гладчук 1.3., Вастьянов PC. Стан регулятор-них систем оргажзму у пациенток, як1 перенесли пом1рну, велику i масивну внутр1шньочеревну крововтрату гениального походження, залежно вщ cnoco6ie вщшкодування дефщиту об'ему циркулюючоТ кровк Одеський медичний журнал 2009;(1): 50-54

- Swire MN, Castro-Aragon I, Levine D. Varioussonographic appearances of the hemorrhagic corpus luteum cyst. Ultrasound Q 2004; 20 (2): 45-58

- Vandermeer FQ, Wong-You-Cheong JJ. Imaging of acute pelvic pain. Clin Obstet Gynecol 2009; 52 (1): 2-20

- Гладчук I.3., Вастьянов PC, Розмош Г. В. Застосування оцшки вар1абельност1 серцевого ритму як неспецефично! д1агностики функционального стану регуляторних систем оргаызму при апоплексм яечника. В кн.: Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: труды Крымского государственного университета им. С. М. Георгиевского 2008. Т. 144, ч. N1:45-47.