Современные особенности проявления экономических интересов в фазе обмена

Автор: Головина Юлия Евгеньевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Молодые исследователи

Статья в выпуске: 4 (12), 2010 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях развитие розничной торговли как ключевой составляющей фазы обмена воспроизводственного процесса является одним из приоритетных направлений экономического развития. В то же время увеличение объёмов товаропотоков, связанное с экономической привлекательностью отрасли, всё чаще начало приводить к обострению противоречий между производителями, крупными дистрибьюторскими сетями и конечными потребителями. В статье даётся анализ основных сфер проявления экономических интересов участников дистрибуции и их противоречий.

Фаза обмена, розничная торговля, дистрибутивные процессы, торговая сеть, экономические интересы, разрешение противоречий

Короткий адрес: https://sciup.org/147109230

IDR: 147109230 | УДК: 339.37(470)

Текст научной статьи Современные особенности проявления экономических интересов в фазе обмена

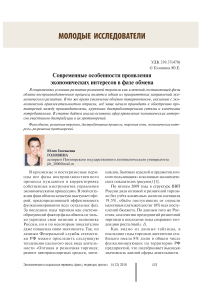

В кризисные и посткризисные периоды все фазы воспроизводственного процесса нуждаются в корректировке собственных инструментов управления экономическими процессами. В этой ситуации фаза обмена зачастую выступает сферой, предопределяющей эффективность функционирования всех остальных фаз. За последние годы торговля как системообразующий фактор фазы обмена не только укрепила свои позиции в экономике России, но и по некоторым показателям даже повысила свою значимость. Так, по данным Федеральной службы статистики РФ можно проследить следующую тенденцию удельного веса вида деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото- циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» в основных экономических показателях (рисунок) [1].

По итогам 2009 года в структуре ВВП России доля оптовой и розничной торговли без учёта косвенных налогов составила 19,5%, объём поступивших от отрасли налоговых платежей достиг 10% всех поступлений бюджета. По данным того же Росстата, количество предприятий розничной торговли в последние годы сохраняет тенденцию роста (табл. 1) .

Как видно из данных таблицы, в последние годы торговля достаточно стабильно имела 8% долю в общем числе функционирующих на территории РФ предприятий, что подчёркивает высокую значимость данной сферы деятельности.

Удельный вес вида деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» в основных экономических показателях, в %

2000 г.

2006 г.

2008 г.

Таблица 1. Численность предприятий розничной торговли и их доля в общем числе предприятий (организаций) России (на 1 января)

|

Показатели |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

|

Численность предприятий торговли, тыс. ед. |

366,1 |

369,6 |

378,9 |

375,4 |

|

Их удельный вес в общем числе предприятий, % |

7,7 |

8,2 |

8,1 |

7,9 |

Незначительное снижение наблюдалось в 2009 году, что связано с кризисными явлениями 2008 – 2009 гг.

Немаловажно отметить, что в феврале 2010 г., как и в феврале 2009 г., оборот розничной торговли на 86,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществлявшими деятельность в рамках стационарных торговых предприятий; доля розничных рынков и ярмарок составляла 13,5% [3]. К торгующим организациям традиционно относят дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, магазины «у дома» (магазины шаговой доступности), специализированные магазины («Рыба», «Овощи» и т.д.).

Сегодня одной из самых распространённых форм торговли являются торговые сети, формирующиеся на базе любой из перечисленных выше форм. Тенденция укрупнения бизнеса, которая начала отчётливо проявляться в нашей стране четыре – пять лет назад, сегодня прослеживается особенно явно. Стремление небольших компаний слиться в одну крупную структуру, работающую по общим принципам и стандартам, вполне обосновано показателями надёжности и выгоды. Вместе с тем растущие масштабы функционирования торговых сетей и их увеличивающаяся брендовая стоимость позволяют данному виду торговых организаций самим диктовать условия и выбирать поставщиков

Таблица 2. Рыночное выражение экономических интересов участников дистрибутивных процессов

|

Цена |

Качество |

Ассортимент |

|

|

Производитель |

Высокая |

Заниженное ради экономии |

Концентрированный |

|

Дистрибьютор |

Покупка – по низкой, продажа – по высокой |

Такое, какое хочет потребитель |

Отсортированный |

|

Потребитель |

Низкая |

Высокое |

Широкого варьирования |

(производителей) продукции, тем самым затрудняя «доступ» поставщика в сферу обмена, а значит, и к конечному потребителю. Таким образом, злободневность проблемы «производитель – торговая сеть» очевидна.

Корни глубоких изменений, которые сегодня полновластно захватили российский торговый рынок, уходят в европейский рынок начала 90-х годов прошлого века. Объединяясь и сливаясь, расширяясь и углубляясь, торговые сети стали доминировать над остальной розницей. На их долю приходится большая часть денежного потока. Их представители получают сверхдоходы, что нельзя оправдать логикой конкурентной рыночной экономики. Эти проблемы, уже решённые в Европе, в России находятся на пике своего развития. Современная нормативно-правовая база, и в частности вступивший в силу 1 февраля 2010 г. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ [4], не способствует разрешению проблемных ситуаций торговой сферы, так как в ней не решается вопрос сбалансированности интересов производителей, продавцов и потребителей. Их структуру в сфере обмена можно кратко обозначить следующим образом: экономические интересы производителя выражаются в цене, качестве, ассортименте производимых товаров. Экономические интересы дистрибьютора выражаются в сокращении логистических издержек, а значит, и цены на товар, а также в повышении качества сбываемой продукции, потому как от данных показателей напрямую зависит конечный объём продаж товаров потребителям, а в итоге – скорость и масштабы фазы обращения и всего воспроизводственного процесса.

Экономические интересы потребителей преломляются также в цену, качество, ассортимент готовой продукции. В отдельных случаях, как, например, в ситуации сезонности потребления того или иного товара, к области интересов потребителя можно отнести и сроки поставки товара. Ещё одним немаловажным аспектом являются доступность торговой точки и сервис при осуществлении покупки.

Несмотря на категориальное сходство интересов участников дистрибутивных процессов, существуют значительные различия в их специфике (табл. 2) .

В работе «Становление эффективных форм собственности в современной экономике России» А.Г. Авшаров справедливо отмечает, что неудовлетворённость потребностей различных участников торговли связана с противоречивостью их экономических интересов и отсутствием экономико-правовых способов их согласования, проистекающим из неадекватности правового института собственности в российской экономической реальности [5, с. 42].

Очевидно, причина противоречий экономических интересов связана с их множественностью, определяемой многообразием их субъектов и сфер проявления. Однако одно из определений противоречия состоит в его характеристике как отношения между сторонами, свойствами, тенденциями предмета, которые взаимно предполагают и взаимно отрицают друг друга. Таким образом, можно сказать, что, будучи в конечном счёте едиными, эти интересы в каждый данный момент взаимно противоречивы. Общность экономических интересов является настолько глубокой, что, в известном смысле, даёт основание для утверждения об их взаимопроникновении.

Необходимо отметить, что согласно основным идеям Пятигорской научной школы «Экономические интересы и стимулирование в условиях становления рыночных отношений» и «сама возможность разрешения противоречий существует по той причине, что, наряду с ними, существует единство интересов» [6, с. 93], о чём будет сказано далее.

Итак, сила воздействия на рынок быстрыми темпами переходит от производителя к продавцу. Розница диктует свои условия, поскольку у торговых полок супермаркетов происходит встреча «лицом к лицу» товара и потребителя. К тому же сейчас главная беда многих производителей в том, что они недостаточно хорошо знают тенденции рынка и недостаточно быстро реагируют на изменения потребительского спроса [7, с. 34].

Исследования тенденций развития розничной торговли в России показывают, что число торговых объектов крупного формата будет возрастать. Максимальная доля торговых сетей будет ближе к американской модели – 75-80% всего рынка розничной торговли. Это приведёт к ещё большему вытеснению средних и малых торговых точек. Данный процесс в дальнейшем выразится в олигополистическом влиянии крупных торговых сетей на рынке, что неизбежно помешает реализации экономических интересов конечных потребителей как в аспекте цен, так и с точки зрения ассортимента. Более того, на макроуровне подобный вариант развития событий противопоставлен приоритетам государственной власти в сфере развития малого и среднего бизнеса, который призван обеспечить повышение занятости населения, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также рост уровня конкуренции, приводящий к максимизации удовлетворения потребностей потребителей. Но, несмотря на бурное развитие розничного рынка, по размеру товарооборота на душу населения Россия ещё далеко позади западноевропейских стран. По данным исследования компании «АМИКО», к середине 2010 года этот показатель достигнет 70% от нынешнего уровня Великобритании.

Очевидно, что дистрибьютор лучше, чем производитель или поставщик, отслеживает реальные потребности и предпочтения покупателей. Именно торговые сети знают, как быстрее и более полно можно удовлетворить потребителей. По сути это и является основанием для утверждения о преобладании так называемой «тянущей системы» в сегодняшней дистрибуции, когда розничная торговля, исследуя потребительский рынок и делая заказ поставщику или непосредственно производителю, во многом определяет объёмы и темпы производства. А поскольку такие инструменты, как дисконтные программы, бонусы, специальные предложения и грамотное построение торгового пространства, доступны по большей части крупным торговым сетям, то можно говорить о доминирующей роли сетевой торговли.

Однако для российской экономики кризисного периода характерна и следующая тенденция, о которой не следует забывать ритейлерам: в 2009 году на фоне снижения покупательского спроса наблюдалась переориентация населения с магазинов на розничные рынки. Несмотря на то, что в целом за январь – ноябрь 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года произошло снижение объёма продажи, его темпы на розничных рынках значительно ниже темпов снижения оборота розничной торговли в целом (на 1,8 и 5,7%). Доля розничных рынков в обороте розничной торговли составила в январе – ноябре 2009 года 13,7% против 13,2% в январе – ноябре 2008 года.

На розничных рынках население покупало в 2009 году более 10% продовольственных товаров, по непродовольственным товарам эти рынки формировали около 17% общего объёма продажи указанных товаров. По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения мясом и птицей, плодоовощной продукцией, одеждой, обувью, чулочно-носочными изделиями, коврами и ковровыми изделиями. Вместе с тем удельный вес розничных рынков в общем объёме продажи аудио- и видеоаппаратуры, бытовых электротоваров не превышал 4% [8]. Таким образом, особенности российского менталитета формируют в условиях нестабильности тенденцию к традиционному совершению покупок на розничных городских и сельских рынках.

На 1 января 2009 года на территории Российской Федерации функционировало 3682 розничных рынка. За 2008 год (по сравнению с 1 января 2008 г.) их число сократилось на 217 (5%; табл. 3 ). В основном рынки были трансформированы именно в торговые центры, супермаркеты и другие современные форматы торговли [8].

Таблица 3. Число розничных рынков в Российской Федерации (на 1 января)

|

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

|

5 831 |

5 892 |

3 899 |

3 682 |

В феврале 2010 г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 31,4% оборота розничной торговли торгующих организаций (в феврале 2009 г. – 30,6%) и 16,1% общего объёма оборота розничной торговли (15,8% соответственно).

В 34 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в обороте розничной торговли торгующих организаций превышала среднероссийский уровень. В то же время в 9 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в феврале 2010 г. обеспечивали менее 10% оборота розничной торговли торгующих организаций, что более подробно отражено в таблице 4 .

Однако в 2009 году на фоне сложной экономической ситуации в стране состояние торговой отрасли характеризовалось

Таблица 4. Группировка субъектов Российской Федерации по удельному весу оборота розничной торговли торговых сетей в обороте розничной торговли торгующих организаций в декабре 2009 года [9]

Таким образом, сфера современной торговли в России является нестабильной. Она подвержена влиянию различных негативных факторов, в частности таких, как недостаточный платёжеспособный спрос населения, высокий уровень налогов, высокая арендная плата [3]. Это даёт основание говорить о необходимости совершенствования государственного регулирования торговли: хотя государство и не может управлять потребительскими ценами, самоустраняться от контроля за торговлей и в целом сферой обмена оно не должно.