Современные подходы, используемые в процессе формирования готовности будущих инженеров к исследовательской деятельности

Автор: Горшкова Оксана Олеговна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Инновационная волна

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

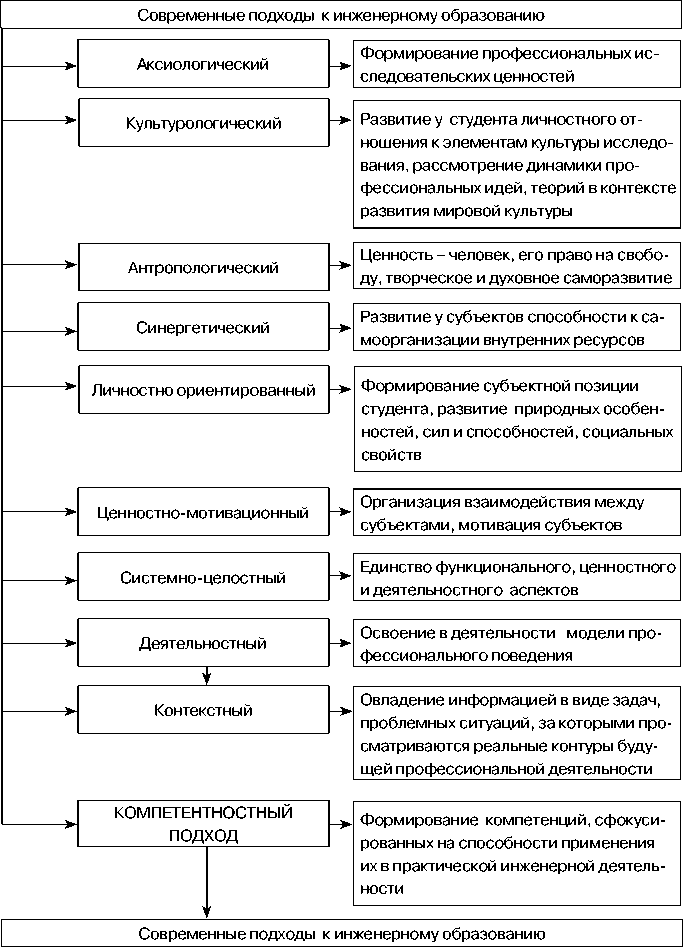

Рассматривается комплекс современных подходов, применяемых в образовательном процессе инженерного вуза с целью формирования готовности будущего инженера к исследовательской деятельности.

Готовность к исследовательской деятельности, инженер, подход, деятельностный подход, компетентностный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/148320912

IDR: 148320912 | УДК: 378

Текст научной статьи Современные подходы, используемые в процессе формирования готовности будущих инженеров к исследовательской деятельности

турологический подход предполагает переосмысление концептуальных основ инженерного образования, приобщение студентов к общечеловеческой культуре, рассмотрение динамики профессиональных идей, теорий в контексте развития мировой культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого человека и, во-вторых, становление его как творческой личности, готовой к исследовательской деятельности.

Антропологический подход дает возможность рассматривать инженерное образование как объективный процесс, детерминированный, с одной стороны, биологической природой самого человека, а с другой – образовательным идеалом. Он основывается на идеях философской антропологии, которая представляет собой учение о природе (сущности) человека, являющегося исходной точкой и центральным предметом рассмотрения. Антропологический подход позволяет рассматривать процесс обучения, воспитания в инженерном вузе как социально-педагогический феномен, который находит свое отражение в таких гуманистических идеалах и ценностях, как сам человек, его право на свободу, творческое и духовное саморазвитие.

Синергетический подход . Синергетика как наиболее общая теория самоорганизации имеет непосредственное отношение к формированию нового результата инженерного образования. Открытость, диалогичность, свойственные синергетическому пониманию мира, являются значимыми факторами развития инженерного образования. В рамках этого подхода ведущим принципом инженерного образования выступает развитие у субъектов способности к самоорганизации своих внутренних ресурсов с целью подготовки к исследовательской деятельности – «личностных структур сознания» (С.В. Кульневич). Синергетический подход позволяет представить инженерное образование в целом, его объекты и субъекты – как сложные самоорганизующиеся системы, основным свойством которых является внутренняя способность «выращивать» в себе, надстраивать новые качества, необходимые для ее существования.

Современные требования к высшему инженерному образованию обусловливают необходимость специальной организации профессионального обучения будущего инженера с использованием технологий, обеспечивающих субъектную позицию его развития. Это предполагает реализацию личностно ориентиро- ванного подхода, позволяющего развивать личность студента как субъекта исследовательской деятельности. Последний рассматривается при этом как уникальная личность, что объясняется персонализацией профессиональной подготовки, включением в педагогическое взаимодействие личностного опыта преподавателей и студентов.

Реализация личностного подхода в системе высшего инженерного образования предусматривает преобразование позиции преподавателя и студента, что связано с изменением ролей и функций в процессе профессиональной подготовки и с утверждением субъект-субъектных отношений, построенных на основе принципа полисубъектного (диалогического) подхода. Последний требует применения системы форм учебно-профессионального сотрудничества, их определенной последовательности, учитывающей динамику нарастания собственной активности студентов в процессе профессиональной подготовки. При этом используется рефлексивный тип управления учебно-воспитательным процессом, то есть целью совместной деятельности преподавателей и студентов является развитие у будущих инженеров способности к саморегуляции, самоорганизации, самоконтролю.

Ценностно-мотивационный подход предусматривает организацию взаимодействия между субъектами образовательного процесса, способствующего формированию системы ценностей-целей, и наличие соответствующих мотиваторов, поддерживающих сознательное принятие и реализацию этих ценностей-целей, устанавливающих соответствие между результатами труда и статусной позицией участников образовательного процесса, способствующих непрерывному росту качества образования [4]. В исследовательской подготов-

ке использование ценностно-мотивационного подхода будет способствовать совершенствованию качества исследовательской деятельности за счет гармонизации целей вузовского сообщества в целом и каждого отдельного студента и преподавателя, формирования коллективных субъектов деятельности, мотивированного участия субъектов в достижении новых результатов.

Системный подход. Для решения задач нашего исследования важнейшее значение имеет понятие «педагогическая система». Проанализировав различные трактовки понятия системы вообще и педагогической системы в частности, мы будем понимать ее как целостность, компоненты которой связаны и взаимодействуют между собой так, что целое приобретает способность осуществлять функцию образования и достигать его желаемых результатов, а в контексте нашей работы подготавливать будущего инженера к исследовательской деятельности. При этом в качестве компонентов педагогической системы выделяем: цели обучения, педагогические задачи, содержание обучения, образовательные процессы, студентов и преподавателей, технические средства обучения, формы организации образования, педагогические технологии.

При разработке концепции профессиональной подготовки будущего инженера к исследовательской деятельности одним из ориентиров на методологическом уровне для нас выступает деятельностный подход к рассмотрению явлений педагогической действительности. Только в непосредственной деятельности студент может освоить различные модели профессионального поведения, оценить их потенциальные возможности и перспективы применения. Основное преимущество этого подхода заключается в том, что он включает в себя идею развития процесса качественного преобразования внутреннего мира человека, приводяще- го к принципиально новому его строению и способу функционирования.

В аспекте подготовки будущего инженера к исследовательской деятельности особую значимость приобретает контекстный подход , который дополняет деятельностный применительно к потребностям профессионального образования. Для достижения целей формирования готовности будущего инженера к исследовательской деятельности необходимо «организовать такое обучение, которое обеспечивает трансформацию учебно-познавательной деятельности в профессиональную с соответствующей с меной потребностей и мотивов, целей, действий, средств и результатов» [3].

Компетентностный подход выступает как одна из основ инновационного преобразования всех структурных компонентов современного образовательного процесса. У специалистов в области техники осуществляется формирование не только определенных знаний и умений, но и особых компетенций, сфокусированных на способности применения их на практике, в реальном деле при создании новой конкурентоспособной продукции [1, с. 12].

Компетентностный подход является важным связующим звеном между образовательным процессом и рынком труда, определяемым экономической конъюнктурой и конкретными интересами работодателей. Инженерное образование, интегрируясь с наукой и производством, инициирует интеграцию традиций и инноваций как основу формирования и развития компетенций будущих инженеров в контексте наукоемкого производства и современного бизнеса [2, с. 74]. Компетентностный подход в методологическом плане опирается на современные подходы к организации образовательного процесса в вузе и рассматривается

Рис. Современные подходы к инженерному образованию, ориентированному на подготовку студента к исследовательской деятельности

«как современный коррелят множества более традиционных подходов» (А.Г. Бермус). В то же время он выступает своеобразным мостом между теорией и практикой и способен выполнять роль механизма связи между образовательными учреждениями и рынком труда, так как определяет результативно-целевую направленность образования, имея практическую и прагматическую.

Таким образом, рассмотренные подходы находятся в «условиях паритетной комплементарной оппозиции, взаимодополняя и обогащая идею эффективной социализации личности» (рис.) [4, с. 53]. Взаимодействие ком-петентностного подхода с другими существующими подходами создает оптимальные возможности для подготовки будущего инженера к исследовательской деятельности, развития личности студента в целом, овладения теми качественными характеристиками, без которых невозможно становление современного инженера.