Современные подходы к диагностике и оперативному лечению синдрома латеральной гиперпрессии надколенника

Автор: Тарабарко И.Н., Лычагин А.В., Бобров Д.С.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 1 (31), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен анализ публикаций, посвященных проблеме диагностики и лечения синдрома латеральной гиперпрессии надколенника (СЛГН). Эта патология составляет весомую долю в структуре обращаемости по поводу боли в коленном суставе. До 15 % обращений по поводу болей в коленном суставе, связанных с заболеваниями ортопедического профиля, вызваны синдромом латеральной гиперпрессии надколенника (СЛГН) [1]. В статье описана эволюция диагностики и оперативного лечения СЛГН. За последние годы в литературе появилось больше материа- лов, посвященных СЛГН, в том числе исследований in vivo и клинических исследований, выполненных по правилам доказательной медицины. В диагностике заболевания все большую роль занимают инструментальные исследования, особенно МРТ и фМСКТ. В то же время в медицинском сообществе нет единого алгоритма диагностики СЛГН. Применяемые методы оперативного лечения и оценки его результатов отлаются большим разнообразием, что затрудняет сравнение публикуемых данных.

Чрезмерный синдром бокового давления, выравнивание надколенника, нестабильность коленной чашечки, боковое высвобождение, еxcessive lateral pressure syndrome

Короткий адрес: https://sciup.org/142212812

IDR: 142212812 | УДК: 617.583.1 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2018.1.46-51

Текст научной статьи Современные подходы к диагностике и оперативному лечению синдрома латеральной гиперпрессии надколенника

Синдром латеральной гиперпрессии надколенника составляет от 7 до 15 % от общего количества обращений к травматологу-ортопеду пациентов с патологией коленных суставов [1]. Примечательно, что консервативное лечение пациентов с болевыми синдромами в области переднего отдела коленного сустава, к которым относится и СЛГН, часто не дает ожидаемого эффекта [2]. Это обусловлено как минимум двумя причинами. Во-первых, оптимальные алгоритмы диагностики боли в коленном суставе до сих пор не отработаны, что значительно затрудняет выбор правильной методики лечения. Во-вторых, при консервативном лечении зачастую невозможно длительно создавать условия функционального покоя для области суставного хряща, испытывающей наибольшее давление. Наиболее наглядно это демонстрирует ретроспективное исследование Блонда и Хансена [3], показавшее что даже после полного курса консервативного лечения болевых синдромов, локализованных в переднем от- деле коленного сустава, пациенты часто не избавляются от боли полностью.

Возможно, это обусловлено биомеханикой надколенника, который служит блоком для увеличения эффективности квадрицепса, т.е. он остается функционально нагруженным при каждом шаге. Во время каждого шага дистальный край суставной поверхности начинает контактировать с суставным концом трохлеарного желобка при уже сгибании колена в 10°-15°. В положении сидя, при согнутых до 90° коленях с блоком контактирует и проксимальная часть суставной поверхности. При полном разгибании коленного сустава надколенник обычно находится лате-рально по отношению к блоку и опущен квадрицепсом, вплоть до прямого контакта суставными поверхностями [4].

Основной жалобой пациентов с СЛГН является механическая постоянная ноющая боль в переднем отделе коленного сустава, усиливающаяся при сгибании. Субстратом боли явля-

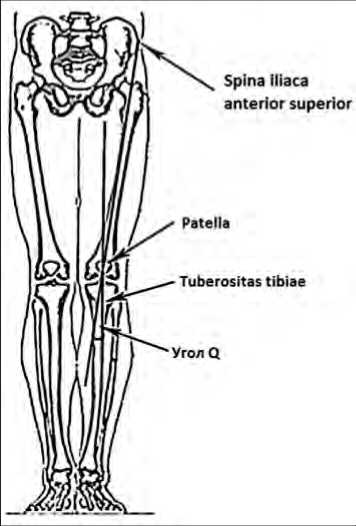

ется хондропатия и реактивное воспаление латерального удерживателя надколенника [5]. В ряде случаев присутствует отек. Рецидивирующие синовиты и хруст при движениях, присущие гонартрозу, также характерны для СЛГН. При длительно существующем СЛГН пациенты могут отмечать чувство неустойчивости, исходящее из коленного сустава, и предъявлять жалобы на блок коленного сустава. Следует отметить, что блок коленного сустава при СЛГН имеет свою специфику. Он обусловлен невозможностью безболезненно преодолеть давление, которое оказывают друг на друга латеральная фасетка надколенника и суставная поверхность бедра. Несмотря на специфичность блока коленного сустава, сами симптомы неспецифичны и могут указывать в том числе на нестабильность надколенника. В случае провоцирующих травму событий СЛГН может осложниться остеохондральными переломами наружного мыщелка бедра, медиальной и латеральной фасеток надколенники, а также привычными вывихами надколенника [6]. Очевидно, что успешное лечение выше названных осложнений будет сильно затруднено без устранения первопричины – гиперпрессии. В силу низкой специфичности жалоб при диагностике СЛГН особое значение приобретают диагностические пробы и инструментальные методы. Наиболее простая диагностическая проба, осуществляемая врачом при клиническом осмотре, – поднятие латерального края надколенника при выпрямленной нижней конечности. Невозможность поднять латеральный край надколенника свидетельствует о чрезмерном сокращении или укорочении короткого латерального удерживателя. Укорочение может быть обусловлено врожденной аномалией или иметь дегенеративную природу. В обзоре литературы, выполненном Постом [2], можно найти подтверждение, что значение угла Q (угол между осью квадрицепса бедра и осью сухожилия надколенника, рис. 1), указывающего вектор латеральных сил, воздействующих на надколенник, – имеет ограниченное диагностическое значение. Диагностическое значение может иметь попытка латерально сместить надколенник при согнутом под углом в 30° коленном суставе. Тест считается положительным при возникновении болевых ощущений. Однако данный тест также не является специфичным, и его результаты должны оцениваться в совокупности с данными других диагностических проб [8].

Общепринятым стандартом обследования пациентов с болью в коленном суставе являются аксиальные и боковые рентгенограммы. В оценке положения надколенника помогают аксиальные рентгенограммы, выполненные при сгибании коленных суставов на 20°, 30° или 45° [9,10]. Однако при оценке таких рентгенограмм врач должен быть уверен, что рентген-лаборант не нарушил технику исследования. Дело в том, что чрезмерное сгибание коленных суставов может дать ложноотрицательный результат [9,10]. Грэлсеймер и соавт. [11] считают, что вращение надколенника на аксиальных рентгенограммах легко выявить следующим способом: нужно провести линию от медиального до латерального края надколенника и оценить насколько она параллельна горизонтальной плоскости. Ряд авторов считает, что латеральные рентгенограммы имеют особое значение при выявлении патологического положения надколенника [12,13]. Очевидно, для получения хороших рентгенограмм нужно чет- кое соблюдение техники рентгенологического исследования, а для их правильной оценки нужен определенный опыт, что в ряде случаев снижает ценность метода.

Рис. 1. Схема измерения угла Q: одна линия проводится от верхней передней подвздошной ости ( Spina iliaca anterior superior ) через центр надколенника, вторая – от центра надколенника к бугристости большеберцовой кости ( tuberositas tibiae ).

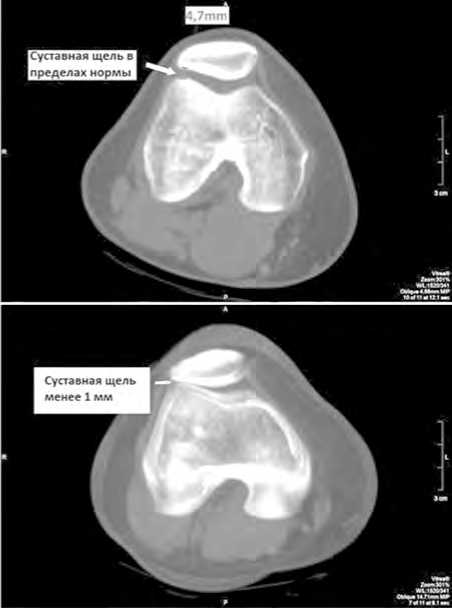

Рис. 2. КТ коленного сустава. Сверху: коленный сустав разогнут, квадрицепс расслаблен.

Снизу: колено согнуто под углом 60°, квадрицепс частично напряжен.

Для оценки положения надколенника также можно использовать компьютерную томографию. Во время исследования коленный сустав может находиться под углом 0°, 15°, 30°, и 45° [14], однако для вычисления индексов Катон-Дешампса и Инсол-Сальвати оптимальным считается угол в 30°. Преимуществом метода является возможность получения поперечных срезов при любом угле сгибания [15,16]. Байдерт и Грул [16] выяснили, что наибольшую диагностическую ценность имеют снимки, полученные при расслабленной четырехглавой мышце бедра (рис 2). Изображения КТ оказывают большую помощь в понимании пателлофеморального скольжения при различных углах сгибания колена. В норме надколенник должен быть расположен центрально при сгибании колена на 15-20°, без всякого наклона, и оставаться в таком положении на протяжении всего сгибания. Патологическая латерализация или подвывих, а также ротация и наклон надколенника могут быть выявлены при сгибании на любом отрезке сгибания [4].

По мнению ряда авторов, магнитная резонансная томография (МРТ) при СЛГН имеет небольшую диагностическую ценность, однако функциональная МРТ может оказать значимую помощь, особенно в сложных случаях [17-19], поскольку с помощью данного метода можно выявить повреждения суставного хряща и мышц бедра ( m.vastus medialis, m.obliquus ).

Отдельно следует упомянуть функциональную мультиспи-ральную компьютерную томографию (фМСКТ). С помощью этого метода можно с большой точностью определить следующие параметры: латеральное смещение надколенника, латеральный наклон надколенника, наклон латерального мыщелка бедренной кости, расстояние от бугристости большеберцовой кости до места прикрепления задней крестообразной связки коленного сустава и индекс Катона-Дешампса (Caton-Deschamps; рис. 3). Элиас и соавт. [20-26] при обследовании пациентов с нестабильностью надколенника с помощью фМСКТ выявили ряд закономерностей:

-

1) индекс Катона-Дешампса коррелирует с латерализацией надколенника в большей степени, чем индекс Инсол-Сальвати (Insall-Salvati; рис. 4) [20,21];

-

2) латеральные смещение и наклон надколенника наиболее выражены при малых углах сгибания коленного сустава [21-23];

-

3) латерализация надколенника при его нахождении в межмыщелковой борозде может значительно повысить давление на латеральную фасетку надколенника [24,25]. H. Conchie et al. в исследовании случай-контроль установили, что у подростков, страдающих от болей в результате латерализации надколенника, в 7,5 раз чаще развивается пателлофеморальный артроз [26].

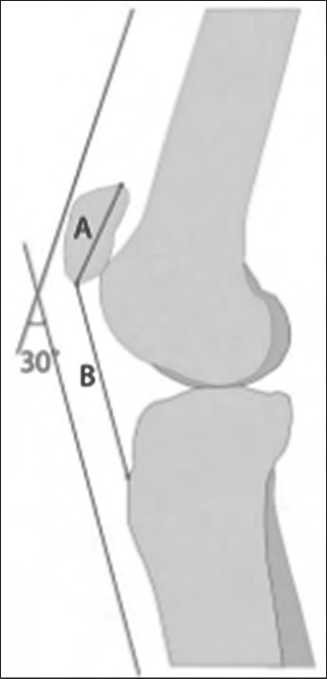

Рис. 4. Определение индекса Инсалл-Сальвати: отношение длина собственной связки надколенника (прямая линия от нижнего полюса надколенника к месту ее прикрепления в области бугристости большеберцовой кости, В) к длине надколенника (наибольшее расстояние между полюсами надколенника, А). В идеальных условиях измерения проводят при сгибании колена под углом 30˚.

Оперативные вмешательства при СЛГН могут преследовать следующие цели:

-

1) коррекция чрезмерной латерализации надколенника;

-

2) стабилизация надколенника;

-

3) увеличение компрессии медиальной группы разгибателей коленного сустава.

До внедрения артроскопии для достижения указанных целей широко применялись открытые вмешательства: модификации операции по Roux (медиализация бугристости большеберцовой кости) и по Krogius (медиализация надколенника). После внедрения в хирургическую практику артроскопии S.C. Chen и E.B. Ramanathan предложили выполнять латеральный релиз надколенника из артроскопического доступа. Примечательно, что данная методика отличалась достаточно высокой эффективностью – 86 % клинически отличных и хороших результатов в течение 6 лет после операции [27]. Такие результаты значительно превосходили открытые оперативные методики, при которых отличные и хорошие результаты достигались лишь в 59 % [28]. В 1995 г. J.E.Henry и F.A. Pflum Jr. опубликовали опыт применения модифицированной в 1988 г. методики –латеральный релиз из артроскопического доступа дополнялся наложением швов на медиальный удерживатель надколенника [29]. В настоящее время в литературе можно найти самые разные артроскопические методики, используемые для лечения СЛГН.

Некоторые хирурги используют латеральную фасетэктомию как метод лечения СЛГН. McCarroll et al. в 1983 г. сообщили о почти 4-летнем наблюдении за группой пациентов, перенесших данную операцию. 75 % наблюдаемых субъективно оценили результаты лечения как удовлетворительные [30]. Yercan et al. приводят результаты латеральной фасетэктомии, проведенной на 11 коленях у пациентов. Авторы указывают, что в течение 8 лет наблюдения у всех пациентов было отмечено снижение боли без увеличения функциональных показателей [31].

Rosales-Varo A.P. et al. описывают релиз латерального удерживателя надколенника, дополненный коронарной остеотомией латеральной фасетки надколенника. Исследователи в течение двух лет наблюдали две группы пациентов. Первой группе выполняли обе названные манипуляции, а пациентам второй группы выполнялся только латеральный релиз. Кроме боли, крепитации и субъективных ощущений нестабильности, оценивались функциональные возможности пациентов (ходьба на 2 км, подъ-ем/спуск по лестнице, сидение с согнутыми коленями в течение 30 минут, сидение на корточках). Авторы отмечают, что в обоих группах максимальные клинические результаты были отмечены через год после оперативного вмешательства, а затем болевая симптоматика постепенно нарастала, а функциональные результаты ухудшались. В то же время авторы отметили, что весь период наблюдения пациенты первой группы демонстрировали большую эффективность комбинированного метода лечения, чем пациенты второй группы [32].

Paulos L.E. et al. опубликовали результаты лечения 63 пациентов с СЛГН, которых прооперировали в период с 1992 по 2005 гг. В среднем период наблюдения составил 60 месяцев. Обычно пациентам выполнялись латеральный релиз и резекция латеральной фасетки надколенника. Состояние пациентов до и после операции оценивались по шкале Kujala. В среднем улучшение по данной шкале составило 26,5 пунктов (от -9 до 58). Выборка прооперированных пациентов на была однотипной, что затрудняет не дает возможность применить выше указанный результат ко многим из наблюдавшихся пациентов. Так, многим пациентам выполнялись дополнительные манипуляции, на- пример, резекция латерального мениска, резекция медиального мениска, удаление свободных внутрисуставных тел, иссечение кисты подколенной ямки, хондропластика различных суставных поверхностей и т.п. Кроме того, 3 из наблюдаемых пациентов перенесли операции на двух коленях. Примечательно, что 9 пациентам в период от 3 до 65 месяцев с момента первичной операции выполнено тотальное эндопротезирование коленного сустава. Перечисленные выше дополнительные манипуляции и число пациентов, перенесших протезирование коленных суставов косвенно может свидетельствовать, что Paulos оперировал пациентов с выраженными изменениями в коленных суставах. Несмотря на разнообразие пациентов в выборке авторам удалось сделать ряд интересных выводов. Так, более низкие результаты были связаны со степенью латерализации и гиперпрессии надколенника, частотой выпота в сустав в послеоперационном периоде и сужением межсуставных щелей во всех трех отделах [33].

Заключение

В настоящий момент нет общепринятых методов диагностики СЛГН, однако акценты в диагностике сместились с клинических методов к инструментальным. В инструментальной диагностике также есть определенная тенденция – больший удельный вес в диагностическом поиске приобретают новые методики: МРТ, фМСКТ. При этом роль классического рентгенологического исследования не уменьшается, хотя данный метод для большей эффективности требует присутствия специалистов со значительным опытом.

Применяемые методики оперативного лечения также отличаются разнообразием. К сожалению, полноценно сравнить их эффективность очень сложно, поскольку разные авторы используют разные операционные техники и методики оценки результата. Группы пациентов у разных авторов сильно отличаются. Несмотря на сложность анализа, некоторые выводы относительно лечения можно сделать. Во-первых, артроскопические методики показывают большую эффективность, чем операции из открытого доступа. Во-вторых, комбинированные оперативные техники, когда латеральный релиз дополнялся манипуляциями на латеральной фасетке надколенника, более эффективны, чем вмешательства с целью выполнить лишь латеральный релиз. В-третьих, данные об эффективности оперативного лечения не отличаются постоянством, что в сочетании с распространенностью патологии и грозящими в отдаленном периоде достаточно тяжелыми нарушениями функции является поводом для активизации исследований в этой области.

Список литературы Современные подходы к диагностике и оперативному лечению синдрома латеральной гиперпрессии надколенника

- Novak D.J., Fox J.M. Operative arthroscopy, third edition. 2002. P. 265-285

- Post W.R., Fulkerson J.P. Knee pain diagrams: Correlation with physical examination findings in patients with anterior knee pain. Arthroscopy. 1994. Vol. 10. P. 618-623

- Blond L., Hansen L. Patellofemoral pain syndrome in athletes: A 5.7-year retrospec-tive follow-up study of 250 athletes. Acta Orthop Belg. 1998. Vol. 64. P. 393-400

- Герасименко Н.А., Белецкий А.В., Жук Е.В., Залепугин С.Д. Диагностика ортопе-дической патологии пателлофеморального сустава. Современныйвзгляднапроблему//Медицинскийжурнал.2007.Т.3. С.16-19.

- Fulkerson J.P., Tennant R., Jaivin J.S., Grunnet M. Histologic evidence of Retinacular Nerve Injury Associated with Patellofemoral Malalign-ment. Clin. Orthop. 1985. Vol. 197. P. 196-205

- Герасименко М.А. Синдром латеральной гиперпрессии надколенника./М. А. Герасименко, А. В. Белецкий, Е. В. Жук//Меди-цинский журнал. 2008. T. 4. С. 18-21.

- Post W.R. Clinical evaluation of patients with patellofemoral disorders . Arthroscopy. 1999. Vol. 15. P. 841-851

- Герасименко М.А., Жук Е.В., Шалатонина О.И. Диагностика и лечение пателлофеморального сустава у детей и подростков//Ars Medica. 2012. Т 4. С. 70-75.

- Merchant A.C., Mercer R.L., Jacobsen R.H., et al. Radiographic analysis of patellofemoral congruence. J Bone Joint Surg. 1974. Vol. 56A. P. 1391-1396

- Laurin C.A., Dussault R., Levesque H.P. The tangential x-ray investigation of the patellofemoral joint: x-ray technique, diagnostic criteria and their interpretation. Clin Orthop. 1979. Vol. 144. P. 16-26

- Grelsamer R.P., Bazos A.N., Proctor C.S. Radiographic analysis of patellar tilt. J Bone Joint Surg. 1993. Vol. 75B. P. 822-824

- Dejour H., Walch G., Nove-Josserand L, et al. Factors of patellar instability: An anatomic radiographic study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1994. Vol. 2. P. 19-26

- Malghem J., Maldague B. Le profil du genou. Anatomie radiologique differentielle des surfaces articulaires. J Radiol. 1986. Vol. 67. P. 725-735

- Schutzer S.F., Ramsby G.R., Fulkerson J.P. Computed tomographic classification of patellofemoral pain patients. Orthop Clin North Am. 1986. Vol. 17. P. 235-248

- Schutzer S.F., Ramsby G.R., Fulkerson J.P. The evaluation of patello-femoral pain us-ing computerized tomography: A preliminary study. Clin Orthop. 1986. Vol. 204. P. 286-293

- Biedert R.M., Gruhl C. Axial computed tomography of the patellofemoral joint with and without quadriceps contraction. Arch Orthop Trauma Surg. 1997. Vol. 116. P. 77-82

- Shellock F.G., Mink J.H., Deutsch A.L., et al. effect of patellar realignment brace on patellofemoral relationships: evaluation with kinematic MR imaging. J Magnet Res Imaging. 1994. Vol. 4. P. 590-594

- Staubli H.U., Porcellini B., Rauschning W. Anatomy and surface geometry of the patellofemoral joint in the axial plane. J Bone Joint Surg. 1999. Vol. 81B. P. 452-458

- Witonski D., Goraj B. Patellar motion analyzed by kinematic and dynamic axial magnetic resonance imaging in patients with anterior knee pain syndrome. Arch Orthop Trauma Surg. 1999. Vol. 119. P. 46-49

- Elias J.J., Soehnlen N.T., Guseila L.M., Cosgarea A.J. Dynamic tracking influenced by anatomy in patellar instability. Knee. 2016. Vol. 23(3). P. 450-455 DOI: 10.1016/j.knee.2016.01.021

- Elias J.J., Carrino J.A., Saranathan A., Guseila L.M., Tanaka M.J., Cosgarea A.J. Variations in kinematics and function following patellar stabilization including tibial tuberosity realignment. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014. Vol. 22. P. 2350-2356. DOI: 10.1007/s00167-014-290

- Elias J.J.,Kirkpatrick M.S.,SaranathanA.,ManiS.,Smith L.G.,Tanaka M.J. Hamstrings loading contributes to lateral patellofemoral malalignment and elevated cartilage pressures: an in vitro study. Clin Biomech. 2011. Vol. 26. P. 841-846 DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2011.03.016

- Saranathan A., Kirkpatrick M.S., Mani S., Smith L.G., Cosgarea A.J., Tan J.S., et al. The effect of tibial tuberosity realignment procedures on the patellofemoral pressure distribution. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012. Vol. 20. P. 2054-2061 DOI: 10.1007/s00167-011-1802-8

- Tanaka M.J., Elias J.J., Williams A.A., Carrino J.A., Cosgarea A.J. Correlation between changes in tibial tuberosity-trochlear groove distance and patellar position during active knee extension on dynamic kinematic computed tomographic imaging. 2015. Vol. 31. P. 1748-1755 DOI: 10.1016/j.arthro.2015.03.015

- Biyani R., Elias J.J., Saranathan A., Feng H., Guseila L.M., Morscher M.A., et al. Anatomical factors influencing patellar tracking in the un-stable patellofemoral joint. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014. Vol. 22. P. 2334-2341 DOI: 10.1007/s00167-014-3195-y

- Conchie H., Clark D., Metcalfe A., Eldridge J. Whitehouse M. Adolescent knee pain and patellar dislocations are associated with patellofem-oral osteoarthritis in adulthood: A case control study. Knee. 2016. Vol. 23(4). P. 708-11 DOI: 10.1016/j.knee.2016.04.009

- Chen S.C., Ramanathan, E.B.S. The treatment of patellar instability by lateral release. J Bone Joint Surg. 1984. Vol. 66-B. P. 344-348

- Crosby E.B., Insall J. Recurrent dislocation of the patella. Relation of treatment to osteoarthritis. J Bone Joint Surg Am. 1976. Vol. 58. P. 9-13

- Henry J.E., Pflum F.A.Jr. Arthroscopic proximal patella realignment and stabilization. Arthroscopy. 1995. Vol. 11(4). P. 424-425

- McCarroll J.R., O’Donoghue D.H., Grana W.A. The surgical treatment of chondromalacia of the patella. Clin Orthop Relat Res. 1983. P. 130-134

- Yercan H.S., Ait Si Selmi T., Neyret P. The treatment of patellofemoral osteoarthritis with partial lateral facetectomy. Clin Orthop Relat Res. 2005. P. 14-19

- Rosales-Varo A.P., Roda-Murillo O., Prados-Olleta N., García-Espona M.A. Coronal patellar osteotomy of the external facet combined with the release of the lateral reti-naculum improves the clinical outcomes of isolated lateral release in lateral knee compartment syndrome. Rev esp Cir Ortop Traumatol. 2016. Vol. 60(5). P. 296-305 DOI: 10.1016/j.recot.2016.06.002

- Paulos L.E., O’Connor D.L., Karistinos A. Partial Lateral Patellar Fac-etectomy for Treatment of Arthritis Due to Lateral Patellar Compression Syndrome. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 2008. Vol. 24(5). P. 547-553 DOI: 10.1016/j.arthro.2007.12.004