Современные представления о частоте встречаемости полиморфизма генов ESR1 и PRG при гиперплазии эндометрия у женщин репродуктивного возраста

Автор: Ордиянц Ирина Михайловна, Куулар Аида Алексеевна, Ямурзина Анастасия Александровна, Базиева Таиса Абурашидовна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

Актуальность проблемы пролиферативных процессов связана с высокой частотой распространения и высоким риском их трансформации в злокачественный процесс. В настоящее время до конца не изучен патогенез гиперплазии эндометрия (ГЭ). Причиной формирования гиперпластического процесса в гормонально-зависимых тканях может быть дисбаланс эстрогенов и прогестерона, а также эстрогеновых и прогестероновых рецепторов. В настоящее время отсутствуют маркеры, которые могли бы служить объективными предикторами развития ГЭ в направлении трансформации в рак или, наоборот, спонтанной ее регрессии. Цель исследования. Определить частоту встречаемости полиморфизмов генов ESR1 и PRG у пациенток репродуктивного возраста с различными вариантами гиперплазии эндометрия. Материалы и методы. Все обследованные женщины (143 чел.) были поделены на три группы: I группу составили 53 пациентки с железистой и железисто-кистозной ГЭ без атипии; II группу - 34 пациентки с атипической гиперплазией эндометрия; III группа стала контрольной. Молекулярно-генетическое исследование локусов проведено методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК. Статистический анализ полученных данных выполнен в программах SAS JMP 11 и Statistica 10. Результаты. Мутантный аллель СС полиморфизма PvuII гена ESR1 обнаружен у каждой четвертой женщины с железистой гиперплазией эндометрия и у каждой третей пациентки с атипической гиперплазией эндометрия. Частота встречаемости генотипа GG полиморфизма XbaI гена ESR1 в сравнении с группой контроля не имела статистически значимых различий. Мутантный аллель ТТ полиморфизма Val660Leu гена PRG при железистой гиперплазии эндометрия встречался в 1,8 раза чаще, чем в группе контроля. Гомозиготный генотип АА полиморфизма 331G/A гена PRG у женщин с гиперплазией эндометрия выявлен не был. Выводы. При гиперплазии эндометрия преобладание мутантного аллеля CC полиморфизма PvuII C/T гена ESR1 приводит к снижению чувствительности ERa, а преобладание мутантного аллеля TT полиморфизма Val660Leu гена PRG - к нарушению чувствительности и снижению скорости биосинтеза прогестероновых рецепторов. Предметом исследований по-прежнему остается концепция этиологии и патогенеза ГЭ у женщин репродуктивного возраста, что требует дальнейшего научного поиска.

Эстрогеновые рецепторы, прогестероновые рецепторы, железистая гиперплазия эндометрия, атипическая гиперплазия эндометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14117574

IDR: 14117574 | УДК: 618.14-006.5 | DOI: 10.34014/2227-1848-2020-3-112-120

Текст научной статьи Современные представления о частоте встречаемости полиморфизма генов ESR1 и PRG при гиперплазии эндометрия у женщин репродуктивного возраста

Введение. С пролиферативными процессами связывают высокую частоту распространения заболеваний эндометрия и высокий риск трансформации в злокачественный процесс. По данным различных источников, гиперплазия эндометрия (ГЭ) встречается у женщин репродуктивного возраста в 5–55 % случаев [1–3]. Железистая гиперплазия эндометрия диагностируется у 6,1 % женщин в возрасте до 45 лет, атипическая – у 6,6 %. По данным литературы, ГЭ с атипией является предшественником рака эндометрия (РЭ), состав- ляющего 80 % всех злокачественных заболеваний эндометрия [4, 5]. В 25 % случаев РЭ развивается на фоне доброкачественных изменений эндометрия.

В 30–35 % случаев ГЭ сочетается с миомой матки, в 15–25 % – с аденомиозом [6]. Пик заболеваемости ГЭ приходится на поздний репродуктивный возраст, поэтому актуальность исследования заболевания в репродуктивном возрасте не вызывает сомнений [7]. До 40 % женщин репродуктивного возраста подвергаются хирургическому лечению, что непосредственно сказывается на их репродуктивной функции [8].

До сих пор патогенез ГЭ до конца не раскрыт, мнения разных авторов на этот счет разделяются. Доказательным является увеличение содержания эстрогенов, в частности эстрадиола, для запуска процессов пролиферации в ткани эндометрия [5]. Некоторые авторы описывают развитие гиперпластических процессов эндометрия как при нормальном двухфазном менструальном цикле, так и при отсутствии каких-либо гормональных нарушений. Последние исследования демонстрируют, что ГЭ без атипии является результатом относительной или абсолютной гиперэстроге-нии, а ГЭ с атипией представляет собой прогрессирующее моноклональное мутационное повреждение в эпителиальных клетках с независимым от системного гормонального влияния локальным ростом [3]. Также до конца не изучены маркеры прогнозирования развития ГЭ, отсутствуют сведения об эпигенетической регуляции данного процесса [9].

Рецепторы к эстрогенам (ER) и прогестерону (PG) являются внутриклеточными рецепторами стероидных гормонов. Они присутствуют в тканях-мишенях (молочной железы и матки), где принимают участие в механизмах гормональной индукции синтеза матричной РНК, белков, высвобождении цитокинов и факторов роста. Исследование ER и PG используют в диагностике и в прогнозе развития патологических состояний, в частности гиперплазии эндометрия, злокачественных заболеваний тела матки и бесплодия.

Присутствующие внутри клеток ER являются членами ядерных транскрипционных факторов, проявляющих как лигандзависи-мую, так и лиганднезависимую транскрипционную активность. ER связываются с G-белковыми рецепторами и активируются гормонами эстрогена, особенно 17β-эстрадиолом (E2) [10, 11]. Действия E2 опосредуются в основном двумя подтипами ER, т.е. рецепторами эстрогена -α (ERα) и -β (ERβ), которые кодируются соответственно генами ESR1 и ESR2 .

При активации рецептора, который транслируется в ядро и связывается с дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК), происходит модуляция транскрипции клеточных генов. Раз- ные гены, расположенные на разных хромосомах, кодируют рецепторы эстрогена. Например, хромосома 6 указывает на присутствие ERα, в то время как хромосома 14 – на ERβ. Есть опубликованные экспериментальные исследования, подтверждающие связь развития гормонозависимых опухолей (молочной железы и эндометрия) с особенностями аллельного полиморфизма генов эстрогеновых рецепторов (ESR1) и эпигенетическими нарушениями [12, 13].

Известно, что при полиморфизме PvuII идет замена нуклеатида тимина на цитозин (T397C) в первом интроне гена, а при полиморфизме Xbal – замена аденина на гуанин (A351G) в интронной области гена. Изменения в гене ESR1 приводят к нарушениям и полной утрате чувствительности рецепторов к гормонам. С полиморфизмом PvuII гена ESR1 повышается риск развития доброкачественной дисплазии молочных желез, миомы матки, эндометриоза и пролапса гениталий [14].

Основным фактором, регулирующим уровень PR в клетках и тканях, является 17β-эст-радиол, связанный с ER, при этом эстрогены контролируют экспрессию PR во всех тканях, их уровень зависит от циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). Выделяют две формы рецептора прогестерона: А и В. В определенных условиях форма А может ингибировать активность формы В. Синтез двух форм PR обеспечивается инициацией транскрипции гена PRG , которая контролируется двумя промоторами [8]. Ген рецептора прогестерона PRG расположен на хромосоме 11q22. Наличие этого полиморфизма приводит к возникновению неполноценных форм PR с нарушением лиганд- и гормонсвязывающих зон, что подтверждается нарушением действия прогестерона в тканях.

Известно, что к замене аминокислот Val660Leu , расположенных в шарнирном участке между лигандсвязывающими доменами рецептора прогестерона и ДНК, приводит полиморфный локус rs1042838 (замена G/T) в 4-м экзоне гена PRG. Он играет ключевую роль в димеризации рецепторов, взаимодействии с корепрессорами и связывании лиганд [15].

Нуклеотидный полиморфизм +331G/A, участвующий в увеличении транскрипции изоформы PR-B, был идентифицирован в про-моторной области [16]. Генетические изменения приводят к изменениям функции PR, что обусловливает восприимчивость к раку эндометрия [17, 18].

Причиной формирования гиперпластического процесса в гормонально зависимых тканях может быть нарушение баланса эстрогенов и прогестерона, а также соотношения ERa и PR [14, 19]. На данный момент маркеры развития ГЭ в направлении спонтанной регрессии или, наоборот, прогрессирования в рак не обнаружены [4, 19, 20].

Цель исследования. Определить частоту встречаемости полиморфизма генов ESR1 и PRG у пациенток репродуктивного возраста с различными вариантами гиперплазии эндометрия.

Материалы и методы. В исследование вошли 143 пациентки в возрасте от 18 до 49 лет с подтвержденным гистологически диагнозом ГЭ. Критериями исключения явились острые воспалительные заболевания органов малого таза, беременность, злокачественные образования в анамнезе, отказ от участия в исследовании. Пациентки были распределены по группам: I группу составили 53 пациентки с железистой ГЭ без атипии (ЖГЭ), II группу – 34 пациентки с атипической ГЭ (АГЭ), контрольную группу – 56 женщин с аномальными маточными кровотечениями, у которых исключены аденомиоз, миома матки, гиперплазия и рак эндометрия.

Всем пациенткам проводилось молекулярно-генетическое исследование. Для этого было произведено взятие венозной крови из локтевой вены в пробирки с 0,5 М раствора ЭДТА (рН=8,0). С помощью фенольно-хлороформной экстракции в два этапа осуществлялось определение геномной ДНК. Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводилась амплификация полиморфных локусов ДНК. Последовательность олигонуклеотидов для гена ESR1 ( ERa ) представлена как F-CTCAAACTACAGGGCTTAAAC,

R-GGTGTTGCCTATTATATTACCCTT;

для гена PRG – F-GCC

TCTAAAATGAAAGGC AGAAAGC, R-GTATTTTCTTGCTAAATGTCTG. ПЦР осуществлялась на амплификаторе CFX96 (Bio-Rad) real-time при помощи реактивов ФГУП «ГосНИИ генетика».

Статистический анализ полученных данных выполнялся в программах SAS JMP 11 и Statistica 10. Оценка показателей всех групп проводилась при помощи непараметрического критерия Краскела–Уоллиса по количественной шкале. Для количественных показателей использовались среднее значение и стандартное отклонение в формате M±S. Анализ различий в связанных выборках проводился на основе непараметрического критерия Вилкоксона. В качестве критерия достоверности использовалась величина р<0,05. Для определения достоверности непараметрических количественных данных применялся критерий Манна–Уитни. Статистическая значимость для номинальных показателей оценивалась при помощи критерия χ2.

Результаты и обсуждение. Обследуемые женщины находились в возрасте от 18 до 49 лет. Средний возраст пациенток контрольной группы составлял 34,9±4,5 года. Средний возраст пациенток с ЖГЭ – 36,0±6,3 года (p=0,418), среди них 50,9 % женщин находились в возрастной группе 40–44 лет. Средний возраст пациенток с АГЭ – 39,9±5,7 года (p=0,069), из них 47 % женщин имели возраст 35–39 лет, что подтверждает литературные данные о частоте встречаемости ГЭ в различные возрастные периоды [2, 5].

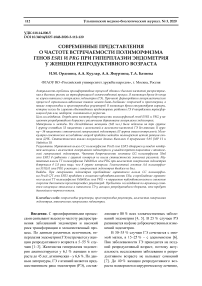

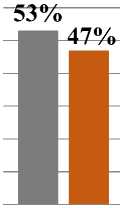

Было установлено, что частота встречаемости гомозиготного мутантного аллеля СС полиморфизма PvuII C/T гена ESR1 в группе с АГЭ в 1,5 раза выше, чем в группе контроля (p=0,288) (рис. 1). Гетерозиготный генотип TC был выявлен у каждой второй женщины с ГЭ, однако статистически значимых различий с группой контроля не выявлено (р=0,469).

Рис. 1. Анализ частоты встречаемости аллелей полиморфизма PvuII C/T гена ESR1 у женщин репродуктивного возраста с гиперплазией эндометрия

Fig. 1. Prevalence of PvuII C/T ESR1 polymorphism in women of reproductive age with endometrial hyperplasia

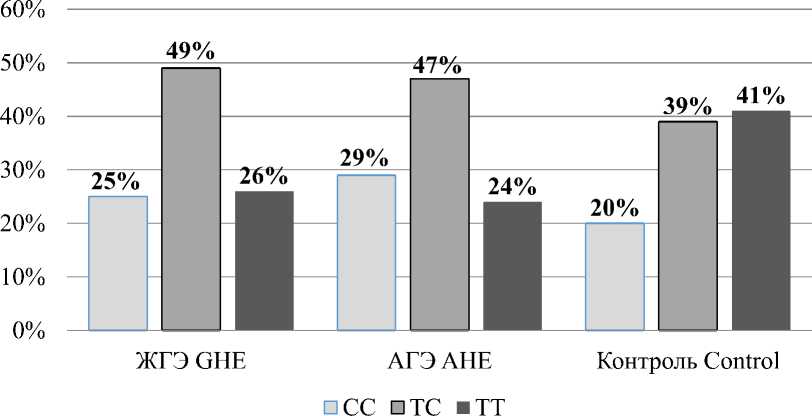

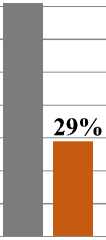

Полиморфизм XbaI гена ESR1 представляет собой однонуклеотидную замену аденина на гуанин (A351G) в интронной области гена ESR1. При изучении частоты встречаемости полиморфизма XbaI статистически значимых различий с группой контроля по мутант- ному аллелю GG выявлено не было (р=0,07). Гетерозиготный генотип AG наиболее часто встречался при ЖГЭ, наименее – при АГЭ, статистически значимых различий с группой контроля не получено (р=0,226) (рис. 2).

Рис. 2. Анализ частоты встречаемости аллелей полиморфизма Xbal A/G гена ESR1 у женщин репродуктивного возраста с гиперплазией эндометрия

Fig. 2. Prevalence of Xbal A/G ESR1polymorphism in women of reproductive age with endometrial hyperplasia

Среди женщин с ГЭ обнаружена высокая частота встречаемости гетерозиготных (TC) и гомозиготных (CC) вариантов полиморфизма PvuII C/T гена ESR1 по сравнению с группой контроля. У каждой пятой женщины с АГЭ встречался мутантный аллель (GG) полиморфизма XbaI A/G гена ESR1.

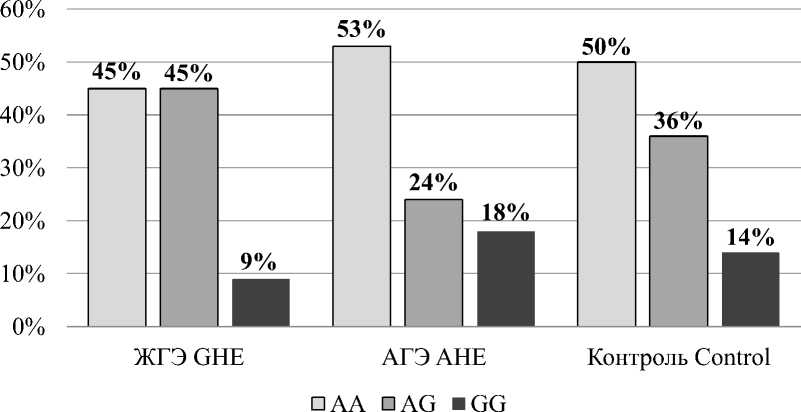

Рис. 3. Анализ частоты встречаемости аллелей полиморфизма Val660Leu гена PRG у женщин репродуктивного возраста с гиперплазией эндометрия

Fig. 3. Prevalence of Val660Leu PRG polymorphism in women of reproductive age with endometrial hyperplasia

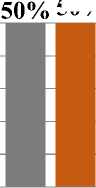

Мутантный генотип TT полиморфизма Val660Leu гена PRG в 1,8 раза чаще наблюдался у женщин с ГЭ, чем в контрольной группе (рис. 3). Наиболее высокая частота встречаемости аллеля ТТ отмечалась в группе женщин с ЖГЭ – 64,2 % (p=0,003). При этом гетерозиготный вариант GT встречался у каждой третьей женщины с ЖГЭ (р=0,564) и у лишь у каждой десятой пациентки с АГЭ (р=0,005).

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

71%

50%

ЖГЭ GHE

АГЭ AGE

Контроль Control

-

■ GG ■ GA ■ AA

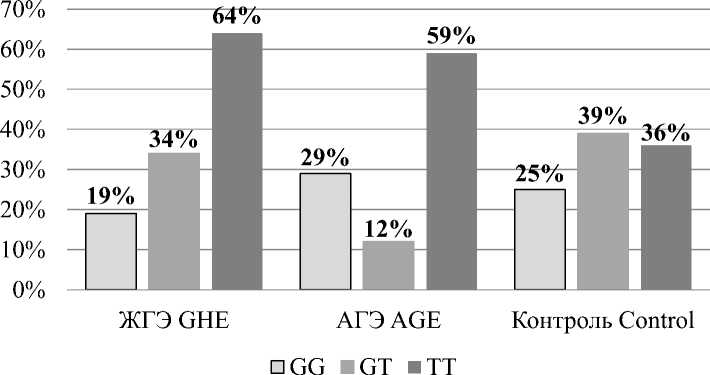

Рис. 4. Анализ частоты встречаемости аллелей полиморфизма +331G/A гена PRG у женщин репродуктивного возраста с гиперплазией эндометрия

Fig. 4. Prevalence of +331G/A PRG polymorphism in women of reproductive age with endometrial hyperplasia

Гомозиготный мутантный аллель АА полиморфизма +331G/A гена PRG у обследованных пациенток не выявлен, гетерозиготный тип GА данного полиморфизма обнаружен у каждой второй женщины (р=0,768) (рис. 4). Полученные данные совпадают с данными литературы [17, 18].

Заключение. Мутантный аллель СС полиморфизма PvuII гена ESR1 обнаружен у каждой четвертой женщины с железистой гиперплазией эндометрия и у каждой третей пациентки с атипической гиперплазией эндометрия. Статистически значимых различий по мутантному генотипу GG полиморфизма XbaI гена ESR1 с группой контроля не выявлено. Частота встречаемости мутантного аллеля ТТ полиморфизма Val660Leu гена PRG при железистой гиперплазии эндометрия в 1,8 раза превышала аналогичный показатель в группе контроля. Гомозиготный генотип АА поли- морфизма +331G/A гена PRG у женщин с гиперплазией эндометрия не выявлен.

Таким образом, триггером риска озлока-чествления гиперплазии эндометрия может быть наличие полиморфизмов PvuII C/T и Xbal A/G гена ERS1 . Под действием PTEN, HIF-1 и пируваткиназы М2 идет влияние на экспрессию гена ESR1 ( PvuII ), опосредованно регулирующего экспрессию гена PRG ( Val660Leu ). Увеличение экспрессии мутантных вариантов полиморфизмов Pvull (СС), XbaI (GG) гена ESR1 и мутантного генотипа TT полиморфизма Val660Leu гена PRG приводит к развитию гиперплазии эндометрия в репродуктивном возрасте. Однако предметом исследований по-прежнему остается этиология развития гиперплазии эндометрия у женщин репродуктивного возраста, что требует дальнейшего научного поиска.

Список литературы Современные представления о частоте встречаемости полиморфизма генов ESR1 и PRG при гиперплазии эндометрия у женщин репродуктивного возраста

- Григоренко А.Н., Гордийчук А.Б. Гиперплазия эндометрия: вопросов больше, чем ответов. Репродуктивная эндокринология. 2017; 3 (35): 31-43.

- Табакман Ю.Ю., Солопова А.Г., Биштави А.Х., Идрисова Л.Э. Гиперплазия эндометрия: спорные вопросы патогенеза и терапии. Акушерство, гинекология и репродукция. 2016; 3: 5-10.

- Gallos I.D., Alazzam M., Clark T.J., Faraj R., Rosenthal A., Smith P.P., Gupta J.K. Management of endometrial hyperplasia. Green-top Guideline № 67. RCOG/BSGE Joint Guideline. 2016; 31.

- Табакман Ю.Ю., Солопова А.Г., Биштави А.Х., Идрисова Л.Э. Предрак эндометрия: определения понятия, тактика. Акушерство, гинекология и репродукция. 2016; 10 (2): 32-36.

- Унанян А.Л., Сидорова И.С., Коган Е.А., Бабурин Д.В. Клинико-патогенетические особенности ги-перпластических процессов эндометрия у женщин перименопаузального возраста. Русский медицинский журнал. 2018; 1 (1): 67-71.

- Simpson A.N., Feigenberg T., Clarke B.A., Gien L. T., Ismiil N., Laframboise S., Massey C., Ferguson S.E. Fertility sparing treatment of complex atypical hyperplasia and low-grade endometrial cancer using oral progestin. Gynecologic Oncology. 2014; 133 (2): 229-233.

- Татарчук Т.Ф., Калугина Л.В., Тутченко Т.Н. Гиперпластические процессы эндометрия: что нового? Репродуктивная эндокринология. 2015; 5 (25): 7-13.

- Горных О.А., Табакман Ю.Ю., Биштави А.Х., Гоголадзе Х.Т., Чабров А.М., Костин А.Ю. О тактике ведения больных с атипической гиперплазией эндометрия. Проблемы репродукции. 2014; 1: 20-23.

- Wise M.R., Jordan V. Obesity and endometrial hyperplasia and cancer in premenopausal women: A systematic review. American Journal Obstetrics and Gynecology. 2016; 214 (6): 689.

- Saha T., Makar S., Swetha R., Gutti G., Singh S.K. Estrogen signaling: An emanating therapeutic target for breast cancer treatment. European Journal of Medicinal Chemistry. 2019; 177: 116-143.

- Machado F.J., Silva R.D., Melo R., G. Correia J.D. Less Exploited GPCRs in Precision Medicine: Targets for Molecular Imaging and Theranostics. Molecules. 2018; 24 (1): 49.

- Boggess J.F., Kilgore J.E. Uterine cancer. Abeloffs Clinical Oncology. 2014; 5: 1575-1591.

- Javed Z., Ullah M., Ashfaq H.A., Shah A.H., Shahzad M., Bilal M., Sumrin A., Bashir H., Siddiqi M.H., Sadia H. Role of MicroRNA in Endometrial Carcinoma. Advancements in life sciences. 2016; 4 (1): 8-13.

- Nyante S.J. Genetic variation in estrogen and progesterone pathway genes and breast cancer risk: an exploration of tumor subtype-specific effects. Cancer Causes Control. 2015; 26: 121-131.

- Ordi J., Bergeron C., Hardisson D., McCluggage W.G., Hollema H., Felix A., Soslow R.A., Oliva E., Tavassoli F.A., Alvarado-Cabrero I., Wells M., Nogales F.F. Reproducibility of current classifications of endometrial endometrioid glandular proliferations: further evidence supporting a simplified classification. Histopathology. 2014; 64: 284-292.

- Yang C.H., Almomen A., Wee Y.S., Jarboe E., Peterson C.M., Janat-Amsbury M.M. An estrogen-induced endometrial hyperplasia mouse model recapitulating human disease progression and genetic aberrations. Cancer Medicine. 2015; 4 (7): 1039-1050.

- Patel B. Role of nuclear progesterone receptor isoforms in uterine pathophysiology. Human Reproduction Update. 2015; 21 (2): 155-173.

- Xing-ling Q. No association between the progesterone receptor gene polymorphism (+331G/A) and the risk of breast cancer: an updated meta-analysis. BMC Medical Genetics. 2017; 18: 123.

- Zhang Y., Zhao D., Gong C., Zhang F., He. J., Zhang W., Zhao Y., Sun J. Prognostic role of hormone receptors in endometrial cancer: a systematic review and meta-analysis. World Journal of Surgical Oncology. 2015; 13: 208.

- Бабурин Д.В., Унанян А.Л. Тактика ведения пациенток с атипической гиперплазией эндометрия. Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. 2016; 3 (4): 188-191.