Современные представления о морфологии сонного гломуса

Автор: Ганина Е.С., Григорьева Ю.В., Суворова Г.Н., Корнилов В.Д., Темников В.И., Севрюкова В.Н.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Научные обзоры

Статья в выпуске: 4 т.32, 2024 года.

Бесплатный доступ

Каротидный гломус glomus caroticum- хеморецепторный орган параганглионарной системы, функционально стимулируемый гипоксией, гиперкапнией и ацидозом. Актуальность его изучения обусловлена его способностью регулировать уровень артериального давления и частоту сердечных сокращений. Значимость изучения структуры этого органа обусловлена каротидной эндартерэктомии при атеросклерозе внутренней сонной артерии с ее стенозом в сочетании с симптомами нарушений мозгового кровообращения. Значительная анатомическая вариабельность его иннервации и кровоснабжения, быстрые посмертные патоморфологические изменения и предрасположенность тканей к появлению артефактов при изготовлении гистологических препаратов усложняют интерпретацию результатов морфологических исследований. Цель обзора - представить материал, объединяющий сведения о строении каротидного клубочка на органном, тканевом, клеточном и субклеточном уровнях его организации. Для поиска информации использовались следующие научные базы данных PubMed, Scopus, Web of Science, Europe PubMed Central, HubMed, eLibrary.ru, КиберЛенинка, Google Академия. Ключевыми словами в поиске выступали такие как каротидное тело, каротидный гломус, сонный гломус, carotid body, carotid glomus. Из 44 валидных научных публикаций 9 написано российскими учеными, 35 - зарубежными авторами. Анализ строения гломуса на макроскопическом уровне свидетельствует о вариабельности числа, симметричности расположения, а также формы этого органа. Световая микроскопия позволила отнести его к органам паренхиматозного типа строения с наличием структурно-функциональной единицы - гломерулы. Иммуногистохимическое исследование помогло верифицировать клетки паренхимы и классифицировать их на два типа, а ультраструктурный анализ помог сформировать представление о содержимом этих клеток и их межклеточных взаимодействиях. На основе полученных данных обосновывается актуальность дальнейшего изучения возрастных и реактивных изменений каротидного гломуса, а также его роли в развитии артериальной гипертензии, бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, опухолей головы и шеи и других, связанных с его функцией, патологических процессов. Морфологические исследования каротидного гломуса могут предоставить новые факты для развития морфологии человека, повысить эффективность терапии пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем. Для этого необходимо уточнить некоторые ключевые моменты, в частности, морфологию поддерживающих клеток второго типа, более детально определить типы межклеточных контактов в гломеруле, решить классификационные проблемы в описании главных клеток гломуса.

Сонный гломус, анатомия, топография, гистология, структурно-функциональная единица, гломерула

Короткий адрес: https://sciup.org/143184759

IDR: 143184759 | DOI: 10.20340/mv-mn.2024.32(4).834

Текст обзорной статьи Современные представления о морфологии сонного гломуса

Немаловажное значение в изучении гломуса имеет его реакция на изменения pH крови и газового состава крови, которая напрямую отражается на работе дыхательной системы, а именно, на частоте и глубине дыхания, тонусе гладкой мускулатуры бронхов. Эти морфофункциональные изменения особо важны педиатрам, пульмонологам и терапевтам для того, чтобы установить какова роль каротидного тела в развитии синдрома внезапной детской смерти [9-12], бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких [13-15].

Также актуальность изучения строения гломуса обусловлена частотой встречаемости опухолей данной структуры -каротидной хемодектомы, которая состав- ляет 65% от всех параганглиом головы и шеи [16]. Повышение уровня визуализации, достоверной верификации и лечения опухоли гломуса, являются не до конца решенными задачами для онкологов и неврологов [17-19].

Толчком к решению поставленных задач может стать исследование базовых аспектов морфологии сонного гломуса, его нормальной топографической анатомии, гистологического строения, физиологии, биохимических процессов и возрастных особенностей. Все сказанное выше отражает актуальность рассматриваемой темы не только для клиницистов, но и для членов всего научного биомедицинского сообщества.

Значительная вариативность иннервации и кровоснабжения, стремительное нарастание посмертных изменений и предрасположенность его ткани к появлению артефактов при изготовлении гистологических препаратов усложняют интерпретацию результатов морфологического исследования [20]. Скудный интерес к тематике отражается в малочисленности публикаций о каротидном гломусе, в том числе и на русском языке. Данных же по эмбриональному развитию и возрастным изменениям сонного клубочка немного и на иностранных языках. Указанные факты послужили основой более детального исследования литературных источников по морфологии строения каротидного клубочка.

Цель исследования - поиск и систематизация информации, ставшей результатом научных изысканий сонного гломуса, ее анализ и представление нового взгляда авторов на ранее описанные явления, переосмысление и поиск новых подходов к их трактовке.

Материалы и методы исследования: Нами были проанализированы 44 источника, 3 книги (атласы, монографии) и 41 научная статья по областям морфологии человека и животных: гистологическое строение человека и животных, анатомия человека, топографическая анатомия и оперативная хирургия, кардиология, педиатрия, пульмонология, терапия, оториноларингология, онкология, патологическая анатомия. Из 44 научных публикаций

9 написано российскими учеными, 35 - зарубежными авторами. Исследуемые источники датируются промежутком времени от 1929 до 2023 гг. включительно. Для поиска информации использовались следующие научные базы данных: PubMed, Scopus, Web of Science, Europe PubMed Central, HubMed, eLibrary.ru, КиберЛенинка, Google Академия. Ключевыми словами в поиске выступали: каротидное тело, каротидный гломус, сонный гломус, carotid body, carotid glomus. Согласно международной анатомической номенклатуре, предметом настоящего исследования является морфология glomus caro-ticum. Однако этот термин (название) используются лишь в 70% источников, в остальных же публикациях можно встретить следующие термины: каротидный гломус (употребляется в отечественных литературных источниках наиболее часто), каротидный клубочек, каротидное тело, carotid glomus, carotid gland, intercarotid ganglion, paraganglion caroticum, ganglion exiguum, ganglion intercarotidicum, ganglion intercaroticum, ganglion minutum, ganglion parvum, glomeruli arteriosi intercarotici, glomus caroticum, glandula carotica, nodulus intercaroticus. Дополнительным условием отбора источников выступало то, что приоритет отдавался публикациям, освещающим гистологическое и ультраструктур-ное строение. Изучались как терминология каротидного клубочка, так и его морфологические особенности на разных уровнях организации, от макроскопического до гистологического и ультраструк-турного строения как морфофункциональной единицы, так и отдельных клеток, в меньшей степени иннервация, кровоснабжение и функция.

Результаты и обсуждение. Каротидный гломус представляет собой парный хеморецепторный орган серого, серокоричневого или красно-коричневого цвета, расположенный в обильно васкуляризированной рыхлой соединительной ткани, чаще всего, в углу, образованном при разделении общей сонной артерии на внутреннюю и наружную ветви [21-22]. Его усредненные размеры у взрослого человека составляют 5х2,5х1,5 мм [23]. Сред- няя масса правого каротидного тела чуть больше левого и составляет - 12,9 мг, в то время как, левого - 11,3 мг. Общая масса каротидных телец варьируют от 1,9 до 47,4 мг, в среднем составляет 24,2 мг. Исследователями была выявлена высокая степень корреляции между массой правого и левого сонных клубочков (r=0,78; p<0,01) [24]. Чаще всего сонный гломус — это парное образование, но может встречаться его удвоенная вариация (имеется в виду расположение двух каротидных телец с одной стороны), либо одностороннее отсутствие органа. Что касается анатомической формы, то наиболее часто сонный клубочек имеет овоидную форму, но в литературе встречаются и следующие вариации: двудольная овоидная, в форме буквы «V», листовидная и узловатая, которая, однако, по мнению Khan и соавт. (1988) не может быть внесена в классификацию, т.к., скорее всего, обусловлена недостаточно тщательными выделением и препаровкой этого образования [25-26].

В большинстве литературных источников указывается на расположение каротидного гломуса в адвентиции, рядом с бифуркацией сонной артерии, однако, по мнению Maxwell et al. (цит. по Дружинину и Пизовой, 2012), а также некоторых хирургов, он расположен на периферии в тканях, примыкающих к адвентиции [27]. Волокна соединительной ткани, в которой располагается каротидный клубочек, формируют связку Майера, которая фиксирует его на сонной артерии, а также обеспечивает кровоснабжение и иннервацию органа, благодаря проходящим в связке гломусной артерии и нерву Геринга - ветви языкоглоточного нерва [2, 4, 2830].

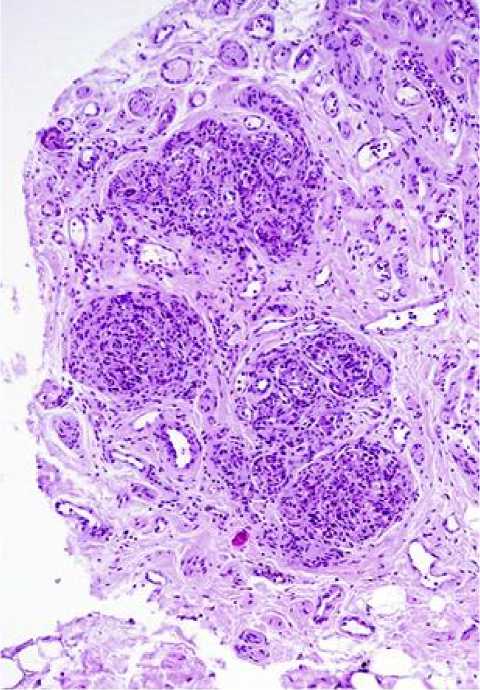

Гистологическое строение сонного гломуса Каротидный клубочек относится к органам паренхиматозного типа. Его микрофотографию можно увидеть ниже (рис. 1). Большинство авторов сходятся во мнении, что сонный гломус имеет собственную соединительную капсулу, тяжи которой разделяют орган на дольки [26, 28, 3132]. В некоторых источниках отмечается, что из-за тесной связи капсулы с окружающей соединительной тканью ее сложно идентифицировать [4]. В тяжах залегают сосуды и нервные пучки, являющиеся источниками кровоснабжения и иннервации долек органа. Дольки паренхимы сонного клубочка имеют округлую, овальную или слегка вытянутую форму в поперечном сечении, их средняя величина у человека по данным литературы составляет 400 мкм [4, 26, 28, 31-32]. Схематичное изображение представлено ниже (рис. 2).

Рис. 1. Микропрепарат каротидного гломуса человека. Окр. гематоксилином и эозином. Ув.: х100

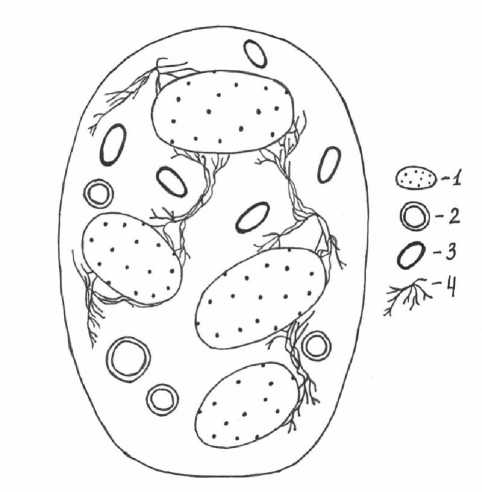

Каждая отдельно взятая долька сонного гломуса состоит из клеток двух типов: I тип, или главные клетки, II тип – поддерживающие. Кластер из нескольких клеток I типа, окруженных клетками II типа, является структурно-функциональной единицей органа и носит название «гло-мерула» [4, 33-35]. Между гломерулами в большом количестве располагаются нервные волокна, выходящие из междолевой стромы. Как правило, границы гломерулы четко определяются благодаря находящемуся на ее периферии слою удлиненных клеток II типа [4, 33]. Однако, имеются публикации, опровергающие легкую идентификацию структурно-

Рис. 2. Схема строения каротидного тела с изображением его составляющих. Обозн.: 1 - дольки органа 2 - междольковые клубочковые артерии 3 - тонкостенные вены 4 -пучки миелинизированных нервов функциональной единицы по причине слабой эозинофилии цитоплазмы поддерживающих клеток [34]. Тонкие концевые разветвления нервных пучков проникают непосредственно в структурнофункциональную единицу, но перед входом они теряют свою миелиновую оболочку, что доказывается методом импрегнации серебром [34]. Так же в каротидном клубочке вне долек обнаруживаются ганглионарные нейроны и тучные клетки [35].

Клетки I типа в количестве 4-8 штук сплетены в клубок с переплетающимися нервными волокнами и тонкими капиллярными ветвями. При этом главные клетки отделены от стенки капилляра отростками перицитов и поддерживающими клетками. При изучении клеток I типа на малом увеличении создается впечатление, что они имеют правильную округлую форму, но при дополнительном исследовании на большом увеличении становится понятно, что они имеют отростки, которые перекрываются телами других, окружающих их клеток, что и затрудняет интерпретацию [36]. Тела главных клеток удлиненной формы, их отростки могут превосходить по своей длине диаметр тела до трех раз. Клетки I типа характеризуются относительно крупными яйцевидной формы ядрами с хорошо выраженными 13 ядрышками, а также обильной светлой цитоплазмой. Отличительной особенностью клеток данного типа является наличие цитоплазматических гранул двух типов: регулярных и нерегулярных. Регулярные имеют одинаковую сферическую форму и, в среднем, диаметр 0,13 мкм [32, 35-36]. Для сравнения, авторы, изучавшие гранулы клеток у животных, пишут о значительной вариабельности их размеров: от 0,035 до 0,19 мкм [37-39]. Установлено, что они содержат дофамин и несколько других нейротрансмиттеров, что дает возможность идентифицировать клетки I типа с помощью иммуногистохимического исследования антителами тирозингидрок-силазы [22]. В цитоплазме главных клеток также обнаруживаются нерегулярные включения диаметром от 0,5 до 1 мкм. Наиболее вероятно, некоторые из этих включений являются производными липидов. Такие нерегулярные включения однородны и плохо отграничены от цитоплазмы. Другие нерегулярные включения, состоящие из плотных комочков и пластинок, хорошо отграничены от цитоплазмы, представляют собой производные липофусцина. Главные клетки имеют хорошо развитые комплекс Гольджи и эндоплазматический ретикулум, который может напоминать вещество Ниссля в ганглиозных клетках, в них обнаруживается большое количество митохондрий размером 0,2 х 1,3 мкм [36]. Клетки I типа контактируют друг с другом посредством синапсов. Эти клетки ведут себя как преси-наптические нейросекреторные элементы, содержащие широкий спектр нейротрансмиттеров и нейромодуляторов (АТФ, аденозин, дофамин, ацетилхолин, серотонин, ГАМК, гистамин, опиоиды, вещество Р, вазоактивный интестинальный пептид, эндотелин-1 и ангиотензин II), которые хранятся в основном в секреторных везикулах и высвобождаются в результате эк-зоцитоза [22, 40].

Среди главных клеток каротидного гломуса человека принята классификация, разделяющая их на «темные», или D-субтип, и «светлые» - L-субтип. Это разделение основано на том, что темные клетки имеют более электронноплотную гиалоплазму, большее количество рибосом и секреторных гранул. D-субтип составляет около 5-20% от общего числа клеток дольки каротидного гломуса [32, 35-36]. Однако, следует отметить, что такое разделение оспаривалось некоторыми исследователями. Это связано со взглядами о ненадежности оценки электронной плотности гиалоплазмы из-за, как уже указывалось, большой склонности ткани к появлению артефактов при изготовлении препарата [40], а также обнаружения того факта, что, например, темные клетки могут содержать меньше секреторных гранул, чем светлые. Этот факт был установлен при изучении клеток гломуса у кошек [41]. В литературе встречается попытка классификации клеток первого типа на А и В субтипы, опирающаяся на диаметр секреторных гранул [28].

Клетки II типа имеют неправильную, уплощенную или иногда треугольную форму и располагаются, преимущественно, на периферии гломерулы, хотя некоторые из них и обнаруживаются в ее центре. Они меньшего размера чем клетки I типа, их также меньше и по количеству. Своими длинными, тонкими, ветвящимися отростками поддерживающие клетки окружают главные, а иногда сдавливают своим телом их цитоплазму. Отростки клеток по длине значительно превышают размер клетки. Следует отметить, что клетки II типа не полностью окружают клетки I типа, имеются промежутки для прямого их контакта с базальной мембраной капилляра. Размер ядра вариабелен, в среднем составляет 13x4 мкм, его форма может быть овоидной, палочковидной или треугольной. Из-за тонкости и слабой эозинофилии цитоплазма трудно определяется, сливаясь с окружающей соединительной тканью. В цитоплазме отмечается малое количество органелл: немногочисленные митохондрии и рибосомы, преимущественно расположенные рядом с ядром, слаборазвитый аппарат Гольджи, редкие трубочки шероховатого эндоплазматического ретикулума, а также более заметный, принимающий завитую конфигурацию «отпечатка пальца» гладкий ретикулум [36]. В большинстве источников указывается, что клетки II типа между собой и с другими клетками соединены контактами по типу десмосом [4, 22, 26, 35-36], однако существуют публикации, авторы которых пишут об отсутствии между клетками десмосомоподобных соединений [39]. Поддерживающие клетки идентифицированы как мультипотентные стволовые клетки, которые поддерживают регенерацию каротидного клубочка в условиях хронической гипоксии [42]. Клетки II типа можно иммунногистохимически окрашивать антителами к глиальному фибриллярному кислому белку (GFAP) [35-36, 39], использование этих антител позволяет их достоверно отдифференцировать от главных клеток.

В литературе встречаются данные о третьем типе клеток - «пикнотических» или «прогениторных». Первый термин был введен в употребление по причине наличия у этих клеток маленького, темного ядра, напоминающего таковое при пикнозе. Однако его ошибочность стала ясна после применения электронной микроскопии, которая показала, что эта клетка несмотря на то, что и имеет плотное ядро, но еще содержит большое количество везикул и митохондрий, а следовательно, далека от истощения [4].

По отношению в этому типу клеток, как было указано ранее, также использован термин «прогениторная» или «клетка-предшественник». Термин был введен в 1990 году Heath и отражал теорию о том, что этот вариант клетки является молодой незрелой формой главных клеток, дающей начало главным и поддерживающим [4]. Ядро прогениторной клетки маленькое, в среднем 4 мкм в диаметре, интенсивно и равномерно окрашивается гематоксилином. Оно чаще всего располагается на одном из полюсов цитоплазмы. Цитоплазма этого субтипа клеток менее объемна, чем у главных клеток. Прогени-торные клетки, чаще всего, имеют овальную форму, но могут быть и уплощенными. Редко встречающиеся цитоплазматические вакуоли в них маленького размера, они практически незаметны [4, 43]. Однако в дальнейшем исследователи обратили внимание на тот факт, что данный тип клеток обнаруживается только у человека и может быть результатом посмертных изменений. В этих же работах указывается, что выделение светлых, темных и пикно-тических подтипов клеток сонного клубочка у человека являются артефактом и они не могут быть использованы в клинической практике для изучения характеристик различных заболеваний [44].

Сонный клубочек очень хорошо кровоснабжается, капилляры в его составе имеют просвет около 7 мкм в диаметре. На поперечном срезе они выстланы тремя и более эндотелиальными клетками. Некоторые сосуды частично покрыты перицитами, тогда как более крупные сосуды окружены слоем гладкомышечных волокон. Слой уплощенного эндотелия переменной толщины. У перицитов обнаруживаются отростки, которые выступают из эндотелиальной части клеток. Факт наличия фенестр размером 400-700 А у выстилающих капилляры эндотелиальных клеток свидетельствует о сходном его строении с органами эндокринной системы. Следовательно, между просветом капилляра и главной клеткой существует барьер из фенестрированного эндотелия, базальной мембраны, перицитов, соединительной ткани [35-36]. Можно предположить, что местно происходить регулирование проницаемости данного барьера с участием тучных клеток. Об этом свидетельствует факт обнаружения этих клеток в около-сосудистом интерстиции [34].

Данные о гистологических возрастных изменениях в каротидном гломусе малочисленны. Отмечается, что у лиц детского возраста дольки гломуса одинакового размера, расположены близко друг к другу, в то время как с возрастом становится тяжелее дифференцировать стромальную оболочку органа от окружающей его соединительной ткани. Также отмечается увеличение объема соединительной ткани в теле сонного клубочка. Чем старше человек, тем более широкими становятся коллагеновые бесклеточные пучки между дольками, отдаляя их друг от друга, дольки приобретают неправильные очертания, их разница по величине и форме увеличивается, появляется большая размерная вариабельность. Это объясняется процессом компенсаторной гипертрофии одних долек в ответ на атрофию других [4, 22].

Заключение. Несмотря на то, что впервые каротидный гломус был описан Hartvig Taube в 1743 году, его гистологическое строение остается актуальной темой для дальнейших исследований и требует большего внимания со стороны научного биомедицинского сообщества. Необходимо отметить, что среди отечественных исследователей каротидный гломус вызывает больший интерес лишь у клиницистов, а публикации о гистологическом строении были написаны уже много лет назад и преимущественно иностранными авторами.

Анализ литературных данных о строении сонного гломуса на макроскопическом уровне предоставил возможность описать вариабельность числа, симметричность расположения, а также формы данного органа. Световая микроскопия позволяет отнести его к органам паренхиматозного типа строения с наличием структурно-функциональной единицы -гломерулы. Описание иммунногистохимических исследований помогло верифицировать клетки паренхимы и классифицировать их на два типа, а данные уль-