Современные представления о структуре биологической индивидуальности

Автор: Горст Н.А.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 3-4 (48-49), 2007 года.

Бесплатный доступ

Работа выполнена на основе изучения проявлений у астраханских студентов морфофункциональ-ных и неиродинамических различий в переходный период онтогенеза от юности к ранней взрослости. Предложены две современные конструктивные модели структуры биологической индивидуальности, использующиеся в практической деятельности.

Короткий адрес: https://sciup.org/147136379

IDR: 147136379

Текст краткого сообщения Современные представления о структуре биологической индивидуальности

Работа выполнена на основе изучения проявлений у астраханских студентов морфофункциональных и нейродинамических различий в переходный период онтогенеза от юности к ранней взрослости. Предложены две современные конструктивные модели структуры биологической индивидуальности, использующиеся в практической деятельности.

В настоящее время наука рассматривает биологическую индивидуальность как часть индивидуальности человека, представляющей собой уникальное сочетание всех его свойств как индивида и личности. Существует несколько концепций целостной (интегральной) индивидуальности. Последователь школы В. С. Мерлина В. В. Белоус на основе обобщения этих концепций и положений многоуровневости и многомерности развивает идею конструирования Всеобщей индивидуальности и отстаивает необходимость построения Всеобщей модели индивидуальности1.

В течение многих столетий и до настоящего времени внимание ученых привлекают биологические проблемы индивидуальных различий человека. Это приобретает сейчас особую актуальность в связи с возрастанием роли экстремальных экологических и социально-экономических условий жизни. В то же время данные вопросы имеют исключительно

важное значение в психологическом плане. Правильная самооценка и управление собственной познавательной деятельностью должны учитываться в образовательном процессе.

Целью нашей работы являлось углубление современных представлений о структуре биологической индивидуальности посредством морфофункциональных и нейродинамических характеристик астраханских студентов. Работа выполнена на основании изучения более 2 000

студентов, которые обследовались в один из критических периодов онтогенеза, связанный с переходом от юности к ранней взрослости. При этом принималась во внимание существующая сейчас возрастная периодизация развития ребенка2.

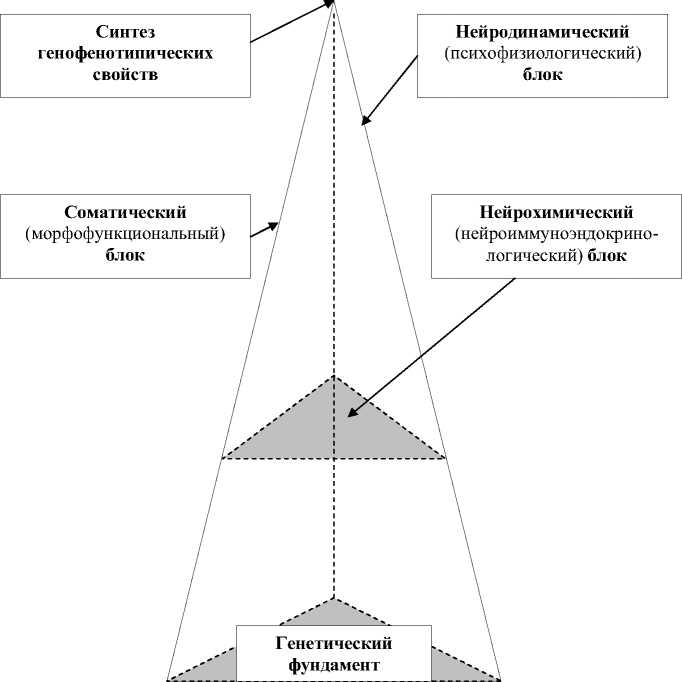

На основании собственных исследований и литературных материалов3 нами разработаны две конструктивные модели, отражающие структуру биологической индивидуальности (рис. 1, 2).

Р и с. 1. Концептуальная модель индивидуально-типологического биопрофиля человека

«Концептуальная модель индивидуально-типологического биопрофиля человека» включает в себя три основных функциональных блока. На рис. 1 они изображены в виде трехгранной пирамиды, основанием которой служит характеристика генома. От данного основания (генетический фундамент) отходят три соединяющиеся друг с другом гра ни: соматическая, нейрохимическая и нейродинамическая. Интеграция указанных блоков представлена вершиной пирамиды, которая является синтезом всех генофенотипических свойств индивидуума. Эти свойства формируют индивидуально-типологический биопрофиль, или общую конституцию, человека.

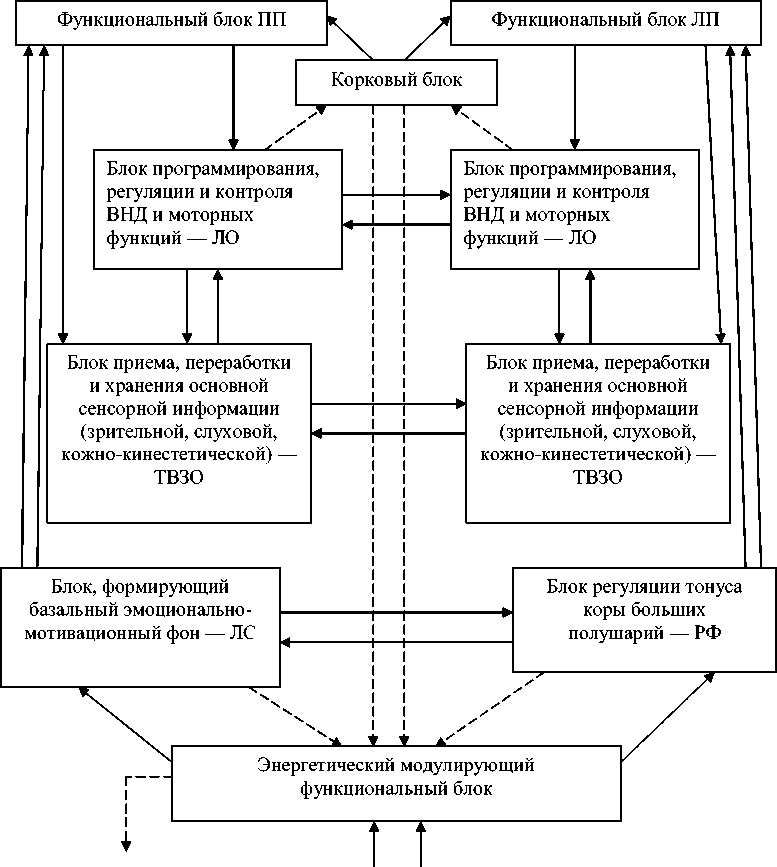

Р и с. 2. Гипотетическая модель интегративных взаимосвязей между структурно-функциональными блоками мозга: ПП — правое полушарие; ЛП — левое полушарие; ЛО — лобная область; ТВЗО — теменно-височно-затылочная область; ЛС — лимбические структуры; РФ — активирующая ретикулярная формация ствола мозга ----► Афферентные пути

Прямые и обратные пути

------► Эфферентные пути

С помощью различных современных методик нами проведено исследование ряда морфофункциональных и нейроди-намических характеристик биологической индивидуальности, которые соответствуют соматической (морфофункци ональной) инейродинамической(психофизиологической) граням концептуальной модели. Материалы этих наблюдений опубликованы в ряде изданий4.

Вторая модель отражает ряд нейро-динамических характеристик биологи- ческой индивидуальности. Она обозначена нами как «гипотетическая модель интегративных взаимосвязей между структурно-функциональными блоками мозга» (см. рис. 2).

Ведущими структурно-функциональными блоками мозга являются корковый, который формирует функциональные блоки левого и правого полушарий, и энергетический модулирующий функциональный. Последний, в свою очередь, представлен двумя блоками. Один из них регулирует тонус коры больших полушарий и образован ретикулярными активирующими структурами ствола мозга. Второй блок формирует базальный эмоционально-мотивационный фон и связан с деятельностью лимбических структур мозга.

В соответствии с представленной гипотетической моделью ретикулярная формация оказывает более выраженное активирующее влияние на левое (речевое) полушарие по сравнению с правым. Лимбическая модулирующая система, напротив, имеет более тесную связь с правым полушарием, обеспечивая его преимущественную эмоциогенную стимуляцию.

Функциональный блок каждого из полушарий включает в себя два взаимосвязанных структурно-функциональных звена:

-

а) блок приема, переработки и хранения основной сенсорной (зрительной, слуховой, кожно-кинестетической) информации (задний блок);

-

б) блок программирования, регуляции и контроля ВНД и моторных функций (передний блок).

Согласно приведенной модели обработка информации в правом и левом полушариях мозга может происходить параллельно. При этом каждое из полушарий реализует свою деятельность на основе свойственных ему принципов. Ле вое полушарие обеспечивает последовательный анализ поступающей информации. Правое полушарие использует целостный принцип обработки данных на основе сравнения образа действующего сигнала с хранящимися в памяти эталонами.

В целом приведенная гипотетическая модель дает общее представление о взаимодействии левого и правого полушарий головного мозга и энергетическом обеспечении их деятельности, подчеркивая единство и сложность реализации функциональной межполушарной асимметрии.

Человек обладает уникальным набором асимметрий, которые дают ему возможность адаптироваться к конкретным условиям среды — природным и социальным, а также сознательно участвовать в формировании индивидуальной стратегии поведения и эффективного стиля деятельности.