Современные представления о влиянии техногенеза на геохимические особенности почв: обзор

Автор: Дзюба Екатерина Алексеевна

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Трансформация природной среды

Статья в выпуске: 2 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен научный обзор современных представлений о геохимических исследованиях в России и мире. Отдельно представлены известные данные о влияние техногенеза на геохимические особенности почв. Представлены основные теоретические представления в области геохимических исследований территорий с упоминанием В.И. Вернадского, В.М. Гольдшмидта, А.Е. Ферсмана, А.А. Саукова, Ф.У. Кларка, А. Кабаты-Пендиас, А.И. Перельмана, А.П. Виноградова, М.А. Глазовской, Н.С. Касимова, Б.Б. Полынова, А.Б. Ронова, Ю.Е. Саета. Описаны основные классификации макро- и микроэлементов, которые применяются в геохимии. Проанализированы данные об общем влиянии техногенеза на распределение химических элементов в окружающей среде. Отдельно дан анализ влиянию нефтяного загрязнения на распределение химических элементов почв; влиянию добычи калийных солей; влиянию добычи каменного угля и ликвидации угольных шахт. Приведены данные о характерных химических элементах, которые накапливаются в почвах в зонах влияния добычи нефти, калийных месторождения и добычи угля. Описаны подходы по эколого-геохимическому районированию территорий и проведен обзор геохимических исследований в Пермском крае.

Геохимия, добыча калийных солей, добыча нефти, добыча угля, кизеловский угольный бассейн, пермский край, почва, районирование, региональный геохимический фон, техногенез, тяжелые металлы

Короткий адрес: https://sciup.org/147246126

IDR: 147246126 | УДК: 550.42 | DOI: 10.17072/2410-8553-2024-2-20-41

Текст обзорной статьи Современные представления о влиянии техногенеза на геохимические особенности почв: обзор

EDN IXEVYW

Гм

BY

Несмотря на достаточно молодой возраст геохимии как науки, в ней накоплен большой объем данных фундаментальных и прикладных исследований. Отдельное место занимает изучение геохимических особенностей почв. Далее более подробно будут описаны актуальные теоретические представления о геохимических исследованиях территорий, представления о геохимии макро- и микроэлементов, о влияние техногенных процессов на распределение элементов. Отдельно будут выделены добыча нефти, калийных удобрений и каменного угля, и их влияние на геохимические особенности почв. Будут описаны подходы к эколого-геохимическому районированию территорий и обзор исследований на территории Пермского края.

Теоретические основы геохимических исследований территорий

Большой вклад в развитие геохимии принесли такие ученые, как В.И. Вернадский, В.М. Гольдшмидт, А.Е. Ферсман, А.А. Сауков, Ф.У. Кларк, А. Кабата-Пендиас, А.И. Перельман, А.П. Виноградов, М.А. Гла-зовская, Н.С. Касимов, Б.Б. Полынов, А.Б. Ронов, Ю.Е. Сает и другие. Основной проблемой исследования в геохимии была и остается проблема миграции химических элементов, изучение закономерностей аккумуляции и рассеивания веществ. В ходе изучения факторов, которые оказывают влияние на геохимические процессы, высокую роль играет учет кларков элементов.

А.И. Перельман [82] выделяет основные направления геохимии, к которым относится геохимия процессов, геохимия систем и геохимия элементов. Е.П. Янин [108] выделяет установление закономерностей поведения химических элементов в геосферах Земли, как основную теоретическую проблему геохимии, которая решается выполнением следующих задач [108]:

-

- исследование распространенности химических элементов и определение среднего состава земной коры;

-

- установление закономерностей распределения элементов и их изотопов в Земле в целом, ее геосферах, горных породах, рудах, минералах, почвах, водах, живых организмах;

-

- изучение миграции химических элементов, приводящей к их концентрированию или рассеянию, образованию горных пород и минералов, геохимических провинций, месторождений полезных ископаемых и связанных с ними геохимических ореолов и потоков рассеяния;

-

- установление закономерностей изменения химического состава окружающей среды (биосферы и ее составных частей) в условиях техногенного воздействия.

Принцип историзма, который основан на изучении эволюции миграции элементов за период геологической истории, особенностей состава геосфер Земли прошлых геологических эпох, геохимических факторов возникновения и развития жизни и среды ее обитания, является важнейшим методологическим принципов в геохимии [108].

Фактический материал геохимии – это количественные данные о содержании и распределении хими- ческих элементов и их изотопов в различных компонентах, о формах нахождения элементов и их поведении в природных и техногенных системах [108].

Методической основой геохимических исследований являются проведение природной характеристики территории и ее компонентов, применение современных физических, физико-химических и химических методов (в том числе для определения содержания элементов), а также математические и статистические методы обработки данных [108]. Несмотря на то, что приведенные методы стали основой для проведения геохимических исследований, данные методы не являются собственно геохимическими, геохимия заимствует их из других наук. В рамках развития научного знания и подходов по изучению геохимических особенностей территории в геохимии были выработаны и собственные методы исследования [108]:

-

- метод глобальных геохимических констант (кларков химических элементов);

-

- изучение механизма формирования и химической эволюции земной коры на основе представлений о геохимических циклах с учетом принципиальной роли живого вещества;

-

- геохимическое картирование и районирование;

-

- методы физико-химического анализа парагенезиса химических элементов;

-

- метод анализа изменений в геологических процессах соотношений содержания близких по геохимическим свойствам элементов и особенно изотопов.

Во многом геохимия изучает именно распределение химических элементов в компонентах природной среды. Изучение микроэлементов в почвах имеет длительную историю. Появление сведений о микроэлементах в природных средах относится к концу XIX в. – началу ХХ в. В 1872 г. К.А. Тимирязев впервые доказал необходимость цинка для высших растений, в 1897 г. французский ученый Г. Бертран определил микроэлементы как химические элементы, которые необходимы для живых организмов и присутствуют в природных средах в микроколичествах. К середине XX столетия биохимиками и физиологами были получены экспериментальные доказательства участия микроэлементов в важнейших ферментативных и обменных процессах в живых организмах, в том числе и человека [1, 107].

В 1889 г. Ф.У. Кларком впервые было сделано обобщение данных по химическому составу горных пород. Позже, собственные кларки были предложены А.Е. Ферсманом [99], В.М. Гольдшмидтом [120], А.П. Виноградовым [19], С.Р. Тейлором [145], К.Г. Ведепо-лем [148], А.А. Беусом и др. [8], Д.М. Шоу и др. [142], С. Гао и др. [118, 122], Р.Л. Рудник и С. Гао [139], Н.А. Григорьев [33].

Исследования в области геохимии и почвоведения [17-23, 29-31, 38-41, 47, 48, 52-54, 96] выявили географические закономерности и региональные особенности изменения содержания микроэлементов в горных породах, почвах, растениях [51].

Г.В. Мотузова [69] обобщая современные знания о микроэлементах, выделяет ряд сформированных в эко- логической геохимии парадигм. Ее обобщение заключается в том, что, во-первых, самым значимым фактором в накоплении элементов в почвах является элементный состав пород. Относительно верхнего почвенного горизонта, в частности органогенного, помимо состава подстилающих пород, влияние оказывают биогеохимические процессы. При условии техногенеза на конкретной территории именно он становится преобладающим по влиянию фактором. Миграция в радиальном и латеральном направлениях является причиной дифференциации почвенного профиля и геохимических ландшафтов. Микроэлементы, находящиеся в почвах, входят в состав различных соединений, и могут быть изучены в валовой и подвижных формах. Изучение подвижных форм актуально при изучении миграции элементов в сопредельные среды, при изучении же средних содержаний актуально изучение валовой формы.

Геохимия микро- и макроэлементов

Почвы являются природными накопителями тяжелых металлов в окружающей среде и основным источником загрязнения сопредельных сред, включая высшие растения. Тяжелые металлы находятся в почве в виде различных химических соединений. В почвенном растворе они присутствуют в форме свободных катионов и ассоциатов с компонентами раствора. В твердой части почвы они находятся в форме обменных катионов и поверхностных комплексных соединений, в виде примесей глинистых минералов, в форме собственных минералов, устойчивых осадков малорастворимых солей [50].

Аккумуляция и миграция тяжелых металлов в почвах естественных ландшафтов определяется типом почвообразования. А.П. Виноградов [22] и Г.В. Добровольский [40] утверждают, что около 50% всего количества тяжелых металлов, находящиеся в твердой фазе почвы, связаны гидроксидом железа. Часть тяжелых металлов прочно связана с глинистыми минералами, а обменные формы, связанные как с минералами, так и с органическим веществом, составляют малую часть от общей массы тяжелых металлов в профиле почв.

К тяжелым металлам относятся свыше 40 химических элементов таблицы Менделеева с атомными массами, превышающими 50 атомных единиц, или химические элементы с удельным весом выше 5 г/см3. Не все тяжелые металлы представляют одинаковую опасность для живых организмов. По токсичности и способности накопления более десяти элементов признаны приоритетными загрязнителями биосферы. Среди них выделяют: ртуть, свинец, кадмий, медь, олово, цинк, молибден, кобальт, никель [50].

К циклическим элементам В.И. Вернадский относит те, которые участвуют в различных геохимических циклах. Выделение группы циклических элементов удобно в рамках исследований по экологической геохимии [2].

Основными источниками загрязнения почв опасными тяжелыми элементами являются [24]:

-

1) аэральные выпадения из стационарных источников и средств передвижения;

-

2) гидрогенное загрязнение при поступлении промышленных сточных вод в водоемы;

-

3) осадки сточных вод;

-

4) отвалы золы, шлака, руд, шламов и т.п.;

-

5) разливы нефти и солевых растворов в местах нефтедобычи.

Классификации химических элементов проводились многими учеными. Одной из наиболее известных является классификация В.М. Гольдшмидта. Выделенные им группы элементов в значительной мере отражают их преимущественное накопление в определенных слоях (сферах) Земли. Ученый установил связь элементов, преобладающих в каждой из выделенных им геосфер, с величинами атомных объемов элементов [2].

Элементы, характеризующие каждую из сфер, располагаются в определенных частях кривой атомных объемов (восходящие и нисходящие ветви, вершины и т.д.). В.М. Гольдшмидтом были выделены элементы [2]:

-

- атмофильные (благородные газы, N);

-

- литофильные (Na, Mg, Al, Si, K, Ca и др.);

-

- халькофильные (Cu, Zn, Ag, Pb, Hg, As и др.);

-

- сидерофильные (Fe, Co, Ni, платиноиды).

Первые концентрируются преимущественно в атмосфере, вторые – в каменной оболочке, третьи подобны меди и образуют сульфиды, четвертые подобны железу. Предполагаемая первоначально связь элементов с определенными сферами не имеет четких закономерностей, однако названия групп элементов сохранились. Стоит отметить, что многие элементы могут относиться сразу к нескольким группам [2].

Более дробное и обоснованное разделение элементов на отдельные группы характеризует классификацию В.И. Вернадского (табл. 1 / tabl. 1), в которой элементы разделены на шесть групп. В первую (благородные газы) и вторую (благородные металлы) группы объединены 12 элементов, для которых характерно существование преимущественно в самородном состоянии, а, следовательно, они не характерны для целого ряда геохимических циклов. К третьей группе (циклические элементы) отнесено наибольшее число элементов – 44, все они участвуют в различных геохимических циклах. В четвертую группу объединены 11 элементов, для которых в литосфере наиболее характерно состояние рассеяния. В пятой группе находятся 7 сильно радиоактивных элементов, в шестой – 15 элементов редких земель [2].

Таблица 1

Геохимические группы элементов (по данным В.И. Вернадского) [2]

Table 1

Geochemical group of elements (by V.I. Vernadsky) [2]

|

Геохимическая группа // Geochemical group |

Элементы // Elements |

n |

|

Благородные газы // Noble gases |

He, Ne, Ar, Kr, Xe |

5 |

|

Благородные металлы // Noble metals |

Ru, Rh, Pb, (Os), Ir, Pt, Au |

7 |

|

Циклические элементы // Cyclic elements |

H, Be, B, C, N, O, F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, (Cr), Mn, Fe, Co, (Ni), Cu, Zn, (Ge), As, Se, Sr, (Zr), Mo, Ag, Cd, (Sn), Sb, (Te), Ba, (Hf), (W), (Re), (Hg), (Tl), (Pb), (Bi) |

44 |

|

Рассеянные элементы // Trace elements |

Li, Sc, Ga, Br, (Rb), Y, (Nb), In, I, Cs, Ta |

11 |

|

Радиоактивные элементы // Radioactive elements |

Po, Rn, Ra, Ac, Th, Pa, U |

7 |

|

Редкоземельные элементы // Rare-earth element |

La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu |

15 |

Классификация В.И. Вернадского более удобна, чем ранее рассмотренная, для использования в экологической геохимии. Этому особенно способствует выделение групп циклических, радиоактивных и рассеянных элементов [2].

Еще более применимой должна стать при изучении биосферы и ноосферы классификация элементов А.И. Перельмана, по особенностям гипергенной миграции. В основу этой классификации положены наиболее характерные особенности миграции химических элементов в биосфере и их способность концентрироваться на определенных геохимических барьерах [2].

В геологии довольно часто также используют классификации химических элементов А.Е. Ферсмана и А.Н. Заварицкого, которые приводятся в большинстве учебников по геохимии [2].

Влияние техногенеза на распределение макро- и микроэлентов

В понимании А.Е. Ферсмана [108] техногенез является полиэлементным источником загрязнения и приводит к формированию в окружающей среде аномальных геохимических полей (техногенных геохимических аномалий), фиксируемых для химических элементов с высокой технофильностью, повышенной токсичностью, высоким уровнем биопоглощения и обладающих выраженной биоактивностью [108].

По данным Ю.Е. Саета и др. [87] ежегодно со всеми видами отходов в крупных городах в природную среду попадают около 5 тыс. т Zn, по 2 тыс. т Cu и Cr, 1100 т

Pb, по 300 т Ni, Sb, W, около 50 т Cd и Mo, около 50 т Cd и Mo, около 50 т Ag и др. [87].

По В.И. Вернадскому (положение о ведущей геохимической роли живого вещества) критерием загрязненности или незагрязненности территории является состояние живых организмов, а в частности территория не загрязнена, если [30]:

-

- Не нарушаются газовые, концентрационные и окислительно-восстановительные функции живого вещества системы, регулирующие геохимическое самоочищение системы;

-

- Биохимический состав первичной и вторичной продукции не изменяется настолько, чтобы вызвать нарушение жизненных функций в каком-либо из звеньев пищевых цепей не только данной системы, но и за ее пределами (при отчуждении биологической продукции);

-

- Не понижается биологическая продуктивность системы;

-

- Не понижается информативность системы: сохраняется необходимый для существования системы генофонд;

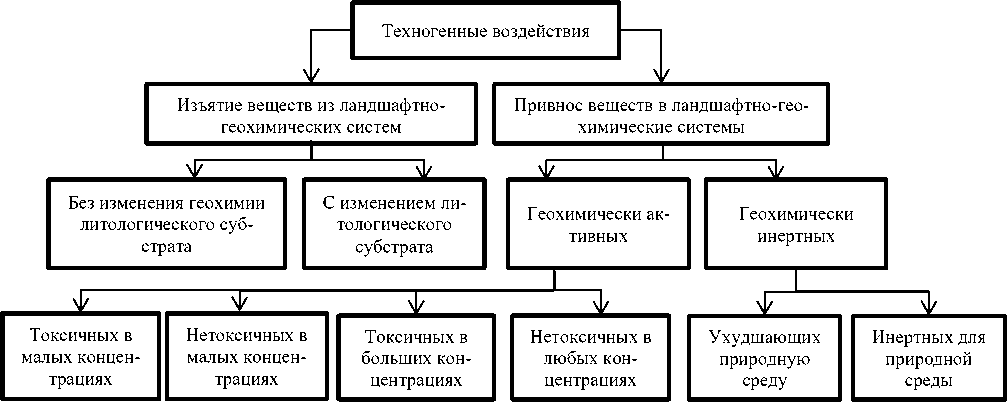

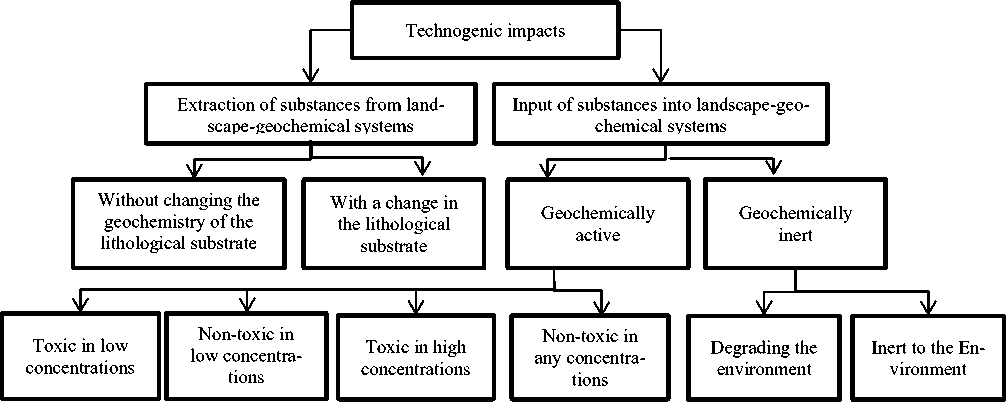

При нарушении приведенных выше параметров, согласно В.И. Вернадскому, происходит техногенная трансформация природной среды, вплоть до разрушения [30]. С целью оценки влияния техногенеза на изменение геохимических свойств территорий Н.П. Солнцевой была составлена классификация техногенных факторов [30], представленная на рис. 1 / fig. 1.

Рис. 1. Классификация техногенных факторов по Н.П. Солнцевой [30]

Fig. 1. Classification of technogenic factors by N.P. Solntseva [30]

Влияние нефтяного загрязнение на распределение макро- и микроэлементов

Загрязнение тяжелыми металлами происходит в ходе попадания в почву вместе с разлитой нефтью и солевыми растворами в местах нефтедобычи. Кроме прямого поступления нефти и солевых растворов, рассматривают загрязнение сопутствующими тяжелыми металлами. Их попутное поступление в почву усугубляет негативное влияние углеводородов и минеральных солей, тормозя процесс естественного самовосстановления почвы [24]. В результате освоения нефтяных месторождений происходит геомеханическое воздействие на почвы и растений [74]. Под влиянием объектов инфраструктуры нефтегазовых промыслов наблюдается локальное загрязнение поверхностных горизонтов почв [78].

Основная проблема при загрязнении нефтью – развитие «битумогенеза», то есть образование на поверхности торфа битумной корки, блокирующей произрастание растительности. Применяемое при ремедиации искусственное окисление нефти часто бывает малоэффективным в силу различных причин, в том числе из-за токсического действия компонентов нефти (тяжелых металлов и других веществ), попадающих на поверхность вблизи мест нефтедобычи [24]. При этом увеличивается биологическая доступность ряда тяжелых металлов [131].

На территориях нефтяных месторождений преобладающими веществами группы полиароматических углеводородов являются низкомолекулярные соединения – нафталин (12%), фенантрен (23%) и флуорантен (16%), что связано с загрязнением легкой нефтью в результате бурения скважин [79]. Основными показателями загрязнения отходами бурения при нефтедобыче являются высокие концентрации Sr, Ba, нефтяных углеводородов и ионов Cl [132].

Установлено, что в составе нефти всегда присутствуют два тяжелых металла: Ni и V [81]. Так же выявляются и другие тяжелые металлы: Cr и Zn [83]. В местах добычи нефти почвы загрязняются также компонентами минерализованных промысловых стоков, буровых растворов и шламов [49]. В шламовые амбары поступают хлоридно-кальциевые рассолы, обогащенные Fe, Mn, Pb, Sn, Zn, Cu, Ba [42, 106].

Загрязнение в районах нефтедобычи зависит от типа почв. В минеральных почвах с высоким фоновым содержанием металлов превышение фона, часто, оказывается незначительным [117], но торфяные почвы с низким фоновым содержанием тяжелых металлов загрязняются гораздо сильнее. С нефтью, пластовыми водами и буровыми растворами в торфяные почвы могут поступать V, Ba, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr, Zn [4]. Содержание многих из них многократно увеличивается в золе выживших растений [92]. По данным М.Г. Опеку-новой и др . [76] основными индикаторами нефтяного загрязнения являются повышенные концентрации в почвах Ba, Hg, Zn, Cu, Pb и нафталина одновременно в торфянистых и минеральных горизонтах. Для территорий в зоне влияния нефтедобычи характерно накопление Mn, Ni, Sr, Pb и Zn [35, 37].

С течением времени органические компоненты нефти окисляются, и их доля в почве снижается (хотя часто очень медленно, возможно, из-за влияния сопутствующих тяжелых металлов). Если они не вымываются и не поступают в водотоки и водоемы, то могут подавлять развитие биоты и ингибировать рост растительности неопределенно долго [25]. Наиболее чутко на воздействие со стороны объектов добычи углеводородов реагирует растительность, в противопоставление почве и водным объектам [80].

В Пермском крае выделяют несколько источников заполнения карстовых полостей нефтью [61, 62, 65, 68, 72, 73, 83, 84]: аварийные разливы нефти на поверхности с последующим стоком углеводородной жидкости в карстовые воронки, захоронение отходов в виде слива нефтепродуктов и сточных вод в карстовые воронки. Крупным источником поступления нефти в зону открытого карста является подъем пластовой жидкости по трещинам в горных породах из нефтяной залежи при повышении давления в пласте, а также при разгерметизации обсадных колонн в скважинах [85].

Установлено, что районы развития карстовых образований и присущие им водотоки обладают спецификой, способствующей более интенсивному распространению загрязнения [135, 146]. Доказано, что в случае нефтяного загрязнения, ситуация усложняется меняющимся в ходе миграции составом компонентов нефти, растворимостью и адгезией к породам [91]. Районы развития карста отличаются существенным снижением степенью защищенности подземной гидросферы [67] и имеют ряд особенностей, которые создают особые условия для распространения нефтяного загрязнения. Зона аэрации в таких районах отличается крайне высокой проницаемостью из-за значительной трещиноватости, наличия поноров, воронок, котловин и других карстовых форм. Пустотность массива может достигать 30% и более. Поверхностный сток и, соответственно, загрязнители в таких случаях практически беспрепятственно инфильтруются в массив, загрязняя подземные воды. При значительных утечках нефти трещиноватые зоны и полости могут являться коллекторами нефти и способствовать формированию своеобразных техногенных месторождений [68]. При отсутствии покровных отложений, роль которых в предотвращении загрязнения подземных вод весьма высока, атмосферные осадки, а также проливы, разливы, в том числе нефти практически беспрепятственно поглощаются поверхностными карстовыми формами [68].

Выделяются элементы, содержание которых обусловлено именно нефтяным загрязнением. В данном случае достаточно универсальным для всех природных зон считается Sr [132], а также говорят о загрязнении почв V, Ni, Cr, As, Ti [7, 24] (условно к ним добавляют Pb и Zn). При оценке распространения загрязнения вокруг месторождения актуальным является содержание Zn и Pb [28]. Ni и Cd относят к металлам, которые присутствуют в составе нефти, а значит являются важными для мониторинга нефтезагрязненных территорий [97].

Влияние добычи калийных солей на распределение макро- и микроэлементов в почвах

Россия, наряду с Канадой, Белоруссией, Китаем и Германией, является лидером по добыче и производству калийных солей, доля в мировых запасах составляет 22%. В промышленных объемах добыча калийных солей в Российской Федерации ведется только на ВКМС, в Пермском крае.

Добыча и производство калийных солей оказывает негативное воздействие на окружающую природную среду. Это воздействие проявляется в нарушении геолого-структурного строения подрабатываемой территории [5], образовании большого объема отходов [103], загрязнении поверхностных и подземных вод [111], трансформации почвенно-растительного покрова [100], вплоть до образования солончаков [43].

Образование отходов в ходе разработки месторождений ведет к образованию солеотвалов (терриконов) с рассолосборниками и шламохранилищ, которые, в свою очередь, являются нестационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также загрязняющие вещества поступают в поверхностные и подземные воды [60] (со стоками с со-леотвалов), в почвы [124] (в результате чего происходит засоление почв). Отходы представлены легкорастворимыми компонентами (хлоридами калия, натрия и магния) и содержат большое количество потенциально токсичных элементов (Sr, Mn, Ni, Co, Cr, Zn и др.), а также реагентов, используемых для обогащения полезных ископаемых [60]. В работе [11, 37] приведены данные о том, что в почвах территорий, находящихся в зоне влияния добычи калийных солей, происходит накопление Co, Zn, Mn, Sr, V, Cr и Fe.

Помимо загрязнения, актуальной для данной территории является воздействие на недра [130]. Из-за большого объема изъятия пород возникают пустоты и происходят провалы, которые представляют опасность для людей, проживающих на данной территории. Суммируя все проблемы, возникающие при добыче калийных солей, можно сделать вывод, что в результате происходит антропогенная трансформация природной среды, которая ведет к значительному ухудшению состояния окружающей среды.

Важной частью антропогенной трансформации природной среды является изменение геохимических свойств почвенного покрова [3]. Оно выражается в аккумуляции элементов в концентрациях, превышающих фоновое содержание, и в рассеивании элементов, содержание которых естественно для данной территории. Изменение геохимических особенностей территории в результате добыче калийных солей, подверженной засолению, отмечаются в долине Верхнего Рейна и в целом характерны для стран Европы [114]. Наибольший интерес, в данном случае, представляют потенциально токсичные элементы, загрязнение которыми в конечном итоге влияет на здоровье населения.

Влияние добычи каменного угля и ликвидации добычи на распределение макро- и микроэлементов

Для многих стран горнодобывающая промышленность и переработка полезных ископаемых имеют важное значение. Но в то же время эти отрасли хозяйственной деятельности связаны с огромными проблемами управления потенциально разрушительными воздействиями на окружающую среду [140]. Горнодобывающая деятельность вносит серьезные изменения в ландшафты, следовательно, и в землепользование [137]. Помимо негативного воздействия на окружающую среду, в ряде исследований отмечают серьезное влияние на здоровье населения [121, 129].

Известно, что территории месторождений полезных ископаемых являются геохимическими аномалиями. Это относится и к месторождениям каменного угля. Проявление техногенеза свойственно и для угольных месторождений. В процессе добычи угля оказывается воздействие на поверхностные и подземные водные объекты, почвы, растительные сообщества [112], происходит изменение ландшафтов и экосистем [137], то есть происходит техногенная трансформация природной среды.

Воздействия на окружающую среду происходят, как во время эксплуатации месторождений, так и после их ликвидации [125]. В период эксплуатации месторождений проводится контроль состояния окружающей среды, многие процессы зарегулированы. В результате данных действий оказываемое воздействие становится более предсказуемым. После ликвидации месторождения увеличивается риск возникновения неконтролируемых процессов, которые обуславливают посттехногенную трансформацию природной среды [137].

Проблема техногенеза на территориях, функционирующих и заброшенных угольных шахт актуальна для многих регионов мира. Большая часть исследований в этой области акцентирована на негативное воздействие относительно поверхностных и подземных водных объектов. Именно этим проблемам посвящены исследования в Словакии [116], Зимбабве [140], Испании [137], Марокко [121, 129], Китае [150], России [115].

Больший интерес для нас представляют исследования геохимических особенностей почв в районах воздействия заброшенных горнодобывающих районов. Для Донецкого угольного бассейна остро стоит проблема загрязнения почв металлами с терриконов [46, 104]. Это является результатом происходящей ветровой и водной эрозии. Но помимо воздействия функционирующих угольных шахт, в Донецком угольном бассейне существует проблема последствий ликвидации части шахт [32]. Основными факторами негативного воздействия на окружающую среду, в результате ликвидации ряда месторождения авторы считают [32]: подтопление, обрушение земной поверхности, деградацию земель (засоление, заболачивание, загрязнение металлами). Но самое серьезное последствие – это наличие хранилищ отходов угледобычи. Проблема заключается в том, что они являются причиной газопылевого загрязнения окружающей среды.

По данным А.Ю. Опекунова и др. [75] горнопромышленное производство приводит к существенному загрязнению окружающей среды рудными (Cu, Zn) и сопутствующими (Cd, Fe, Pb) металлами.

В некоторых регионах имеется опыт рекультивации территорий влияния посттехногенной трансформации природной среды в результате ликвидации угольных месторождений. В Бразилии имеется довольно успешный опыт рекультивации таких территорий [113]. Но, по словам авторов, полное восстановление компонентов природной среды остается невозможным.

Проблема изучения последствий ликвидации угольных месторождения актуальна и для России. На территории Западного Урала расположен Кизеловский угольный бассейн (далее – КУБ), который эксплуатировался с 1797 г. Сейчас наблюдается техногенная и посттехногенная трансформация природной среды, возникшая в последствие ликвидации угольных шахт [63]. Несмотря на то, что добыча угля прекращена, на территории КУБа сложилась ситуация, которую считают региональной экологической катастрофой [125].

В изучении данной территории сохранился мировой тренд, связанный с большей изученностью влияния на водные объекты. Имеется достаточное число исследований, связанных с оценкой влияния на подземные и поверхностные водные объекты [64, 125, 136]. А также работы, посвященные разработке путей решения проблем загрязнения вод [64]. Загрязнение подземных и поверхностных вод произошло по причине затопления шахт [65]. Реки, подвергнутые загрязнению, имеют ярко оранжевый цвет, что можно увидеть на спутниковых снимках. В химическом составе рек присутствует разбавленная серная кислота. Ранее геохимические особенности ландшафтов на территории влияния КУБа изучали Н.П. Солнцева и Е.М. Никифорова [70, 71, 93, 94]. В своих исследованиях они изучали техногенные потоки, формируемые в результате угледобычи.

Геохимическим особенностям почвенного покрова не уделялось такого внимания со стороны научного сообщества. Процессы, происходящие сейчас на территории КУБа, значительно влияют на все компоненты природной среды, и, это влияние отражается в изменении распределения элементов в почве. В данном случае, наибольшее значение будут иметь следующие виды негативного воздействия: атмосферный перенос полютантов, создание терриконов, механогенез, перемещение грунтов.

Почвенная среда оказывает большое влияние на здоровье человека [121], что в свою очередь определяет важность исследования загрязнения почв. Почва является буферной средой, принимая в себя потоки миграции из других компонентов природной среды: атмосферного воздуха, водных объектов, растительности и животного мира. Геохимический состав почв на конкретной территории отражает природные особенности и техногенную нагрузку [3, 98]. Изучение валового содержания макро- и микроэлементов позволяет выявить особенности накопления и рассеивания элементов [36, 115], которые были сформированы в результате техногенной и постехногенной нагрузки, и, оценить степень загрязнения почв. При оценке рассеивания и накопления элементов необходимо учитывать кларки [51] и региональное фоновое содержание химических элементов. В работе [37, 115] приведены данные, что для таких территорий характерно накопление Co, Ni, Mn, Cr, As, Zn, V, Ti и Pb.

При изучении влияния техногенеза актуально использование ГИС-технологий [15, 89], в том числе для выявлений пространственных последствий добычи угля. Так ученые из Китая провели оценку последствий экстенсивной добычи угля на природную среду города Цзяванг, в котором на протяжении многих десятилетий ведется добыча угля [112]. Применение ГИС-техноло-гий позволяет проводить анализ пространственного распределения химических элементов [121], оценивать степень трансформации природной среды [89] и выявлять риски для здоровья населения [141, 149]. Например, для изучения загрязнения металлами в районе заброшенных угольных шахт в США исследователи применили методы кокринга и крининга для пространственной интерполяции содержания металлов в почве [127] . Они пришли к выводу, что разработка моделей пространственной регрессии и учет физико-химических свойств почв повышает точность пространственной интерполяции металлов. Изучение пространственного распределения металлов в Китае сопровождалось применением ГИС [121], которые использовали индекс Немерова, индекс геоаккумуляции и индекс оценки риска. Авторы пришли к выводу, что интерполяция в основе с индексом геоаккумуляции больше всего подходит для изучения источников загрязнения почв металлами.

Обобщая вышесказанное, можно говорить о недостаточной изученности геохимических особенностей почв на территории КУБа. Исследования этого вопроса в других странах показало, что изучение загрязнения почв металлами крайне важно и необходимо, в том числе для оценки влияния его на здоровье населения. Несомненно, важно в ходе проведения таких исследования применять современные методы обработки и представления данных, таких как ГИС.

Подходы по эколого-геохимическому районированию территорий

Элементный состав почв формируется под влиянием ряда факторов, из которых большую роль оказывает состав подстилающих горных пород [143]. Но часто высокие концентрации элементов связывают именно с влиянием антропогенной деятельности [133, 138]. Особенно актуальна эта проблема для горнодобывающих районов, где, из-за высокого загрязнения, возможно рассеивание опасно потенциальных элементов на большие расстояния [128].

В рамках прикладных исследований важную роль занимает изучение геохимической специализации отдельных регионов [110]. Значение фоновых содержаний на определенной территории позволяет изучать возможные экологические риски [126, 144, 149], причем в данном случае актуальнее всего после изучения фоновых территорий, выявлять территории, испытывающие высокую антропогенную нагрузку. Изучение геохимических особенностей территории возможно с целью ее рационального зонирования, как это было сделано в прибрежной зоне Южной Кореи [123], территории с высоким содержанием селена и кадмия в Китае [147] или для геоэкологического районирования в целом [109, 134] .

Основными причинами, определяющими изменчивость химического состава компонентов природной среды, служат литологический и химический составы почвообразующих пород и зонально-азональная ландшафтно-геохимическая дифференциация, выражающаяся в интенсивности торфонакопления [77].

В основе ландшафтно-геохимического районирования территорий по М.А. Глазовской [30] лежат территориальные различия современных условий миграции элементов, сформированные в результате природных и техногенных процессов. В основу районирования закладываю литогеохимические особенности территории, и в соответствии с ними выделяются [30]:

-

- Ландшафтно-геохимические пояса;

-

- Ландшафтно-геохимические области;

-

- Ландшафтно-геохимические зоны;

-

- Ландшафтно-геохимические провинции.

В основе эколого-геохимического районирования, чаще всего, лежат принципы системного анализа и положения о геосистемах, разработанные В.Б. Сочавой [95]. В основу ландшафтно-геохимического районирования по М.А. Глазовской [29] положены следующие критерии [29]:

-

- территориальные различия современных условий водной и биогенной миграции элементов, определяющих миграционную способность поступающих в ландшафты химических веществ;

-

- комплексы ландшафтно-геохимических процессов, в результате которых накопились те или иные органические и минеральные соединения;

-

- литогеохимические особенности территории.

В результате, можно сделать вывод, что при проведении районирования территории необходимо учиты- вать дифференциацию природной среды и техногенную нагрузку, в результате которой происходит влияние на процессе миграции элементов.

Геохимические исследования в Пермском крае

Во многом изучение геохимических особенностей территории Пермского края проводилось в аспекте поиска месторождений полезных ископаемых [55], в рамках которого проводилось изучение почвенных горизонтов B и C, и сильно реже исследовалось содержание в горизонте А. Геохимическим картированием занимались Г.А. Вострокнутов, Г.П. Гапонцев, В.И. Демидов, В.А. Чувилин, И.С. Копылов, Л.В. Алексеева. Геологосъемочными и поисковыми работами занимались А.М. Кропачев, Б.М. Осовец-кий, Р.Г. Ибламинов, А.М. Чумаков, И.А. Эсмонто-вич, Б.Д. Аблизин, И.Б. Попов, В.Я. Алексеев, Б.В. Клименко, В.М. Бабенышев, Т.В. Харитонов, В.В. Оборин, А.Г. Попов, С.Б. Суслов и др., различными специализированными исследованиями, особенно нефтепоисковыми А.А. Оборин, Б.А. Бачурин и экологическими С.М. Блинов, Е.А. Ворончихина, Н.Г. Максимович. В результате проведения данных исследований на территории региона были выделены различные геохимические аномалии [57]. По заключению И.С. Копылова [55] общая геолого-геохимическая изученность территории довольно высока, но крайне неравномерна. Отдельный интерес представляют палеоэкологические исследования [66, 90], которые также проводятся на территории региона, особенно в рамках изучение особенностей болотных экосистем. Помимо исследования содержания элементов в почвах, проводится масштабное изучение накопление элементов в мхах [119].

М.А. Глазовская территорию Пермского края относила к Верхнекамской ландшафтно-геохимической области [29]. А.М. Кропачев и Е.А. Белозерова [59] позднее определили геохимические районы на территории региона, выделив следующие [59]:

-

- элювиально-трансэлювиальный район Урала;

-

- элювиально-субэлювиальный район с подрайонами:

-

о Верхнекамской водно-ледниковой равнины;

-

o Предуральского прогиба;

-

- субэлювиально-трансэлювиальный район на приподнятом пенеплене Уфимского плато.

Изучая литогеохимические особенности территории Пермского Приуралья и Урала, И.С. Копыловым были предложены средние содержания некоторых элементов [56], и создано ландшафтно-геохимическое районирование Пермского края [58]. В рамках проведенного исследования были выделены следующие элементарные ландшафты [58]: трансэлювиальные (верхние части склонов), элювиально-аккумулятивные (нижние части склонов) и аккумулятивно-элювиальные (местные депрессии). В таблице 2 / table 2 показаны средние содержания элементов, предложенные И.С. Копыловым [56].

Таблица 2

Средние содержания элементов (мг/кг) по И.С. Копылову [56]

Mean contents of the elements (mg/kg) by I.S. Kopylov [56]

Table 2

|

Sr |

Pb |

Zn |

Cu |

Ni |

Co |

Mn |

Cr |

V |

Ti |

|

86 |

29 |

82 |

66 |

37 |

17 |

1280 |

290 |

99 |

3520 |

|

Mo |

Sn |

Cd |

Ga |

Hg |

Zr |

Be |

Ba |

P |

|

|

1,3 |

13 |

3 |

12 |

0,005 |

380 |

7 |

333 |

660 |

Ранее, изучая геохимические особенности территории региона, А.М. Кропачевым и Е.А. Белозеровой [59] были выделены следующие районы: элювиально-трансэлювиальный район Урала, элювиально-субэлю-виальный район (с подрайонами Верхнекамской водно-ледниковой равнины и Предуральского прогиба) и субэлювиально-трансэлювиальный район на приподнятом пенеплене Уфимского плато.

В последних работах [34, 36, 37] было получено природно-техногенное геохимическое районирование

Таблица 3

Региональное фоновое содержания макро- и микроэлементов на территории Пермского края

Пермского края, где исследовался верхний почвенный горизонт, с самыми активными геохимическими процессами. В результате были получены средние содержания элементов в почвах всего Пермского края, в 6 природных районах Пермского края и выделено для природно-техногенных района. По результатам исследований зарегистрирована база данных [13]. В таблице 3 / table 3 представлены данные о региональном фоновом содержании в почвах Пермского края.

в гумусовом горизонте [37]

Table 3

Regional background content of macro- and microelements in the humus horizon of the Perm region [37]

|

к £ £ |

л ^ ? £ § § 2 в £ г |

« к 1^ |

S |

§ ^ g S3 |

S й § 2 5 § |

oU,o 7 g й g ? |

§ g 1 |

|

|

n |

300 |

35 |

40 |

44 |

50 |

45 |

86 |

|

|

Sr |

Х± Р |

238±10 |

85±14 |

186±25 |

229±23 |

290±22 |

229±23 |

239±12,3 |

|

Pb |

Х±Р |

15±1 |

18±3 |

17±2 |

16±2 |

15±1 |

12±1 |

15±1 |

|

As |

Х±Р |

7,5±1 |

6,9±1 |

7±1 |

5,8±1 |

7,8±1 |

8,4 ±1 |

7,7±1 |

|

Zn |

Х±Р |

59±2 |

55±8 |

67±9 |

47±5 |

65±5 |

62±5 |

56±3 |

|

Ni |

Х±Р |

41±2 |

31±3 |

40±5 |

16±2 |

35±3 |

52±5 |

46±2 |

|

Co |

Х±Р |

14±1 |

11±1 |

8 ±1 |

6±1 |

9±1 |

8±1 |

24±1 |

|

Fe |

Х±Р |

24 500 ±700 |

29 200 ±3400 |

29 800 ±3600 |

22 300 ±1800 |

23 600 ±1400 |

25 200 ±2300 |

23 400 ±1000 |

|

Mn |

Х ±Р |

762±27 |

376±35 |

517±61 |

828±52 |

768±61 |

866±68 |

796±41 |

|

Cr |

Х ±Р |

127±3 |

141±7 |

135±6 |

105±8 |

124±6 |

148±10 |

126±4 |

|

V |

Х ±Р |

65±3 |

87±14 |

100±13 |

60±6 |

60±4 |

57±5 |

63±4 |

|

Ti |

Х±Р |

4 200 ±100 |

5 200 ±600 |

4 900 ±500 |

4 100 ±300 |

4 000 ±200 |

4 000 ±300 |

4 200 ±200 |

В результате исследования территории Пермского края были выделены следующие районы [37]:

-

1. Северный Урал лито-сидеро-халькофильной специализации с ванадий-цинково-полиметалличе-ской ассоциацией.

-

2. Западный Урал лито-сидеро-халькофильной специализации с ванадий-полиметаллической ассоциацией.

-

3. Кизеловский угольный бассейн сидеро-халько-литофильной специализации с кобальт-мар-ганцево-полиметаллической ассоциацией.

-

4. Средняя тайга сидеро-халькофильной специализа

-

5. Южная тайга лито-халькофильной специализации

-

6. Верхнекамское месторождение калийных солей сидеро-лито-халькофильной специализации с кобальт-по-лиметаллической ассоциацией.

-

7. Хвойно-широколиственных лесов сидеро-литохалькофильной специализации с никелево-полиметаллической ассоциацией.

-

8. Кунгурская лесостепь сидерофильной специализации с кобальт-никелевой ассоциацией.

ции с марганцево-свинцовой ассоциацией.

со стронций-цинковой ассоциацией.

Особое внимание в рамках геохимических особенностей территорий посвящено изучению заповедных территорий региона, что является важным как для сохранения уникальных природных сообществ [88], так и является обоснованным для установление фоновых содержаний элементов. Приведенное выше районирование [34, 36, 37], так же было получено посредством изучения геохимических свойств почв особо охраняемых природных территорий (для установления регионального геохимического фона), была зарегистрирована база данных о геохимических свойствах почв заказника «Предуралье» [12]. Была проведена оценка влияния на загрязнение почв металлами территории заповедников «Басеги» и «Вишерский» в результате трансграничного переноса [6, 101]. В результате исследования сделан вывод, что, несмотря на значительную удаленность от объектов хозяйственной деятельности на территориях заповедников фиксируется влияние антропогенной деятельности, выраженное в накопление техногенных элементов. Вследствие чего, можно говорить о том, что в целом в процессе антропогенной деятельности изменяется и общее фоновое содержание на территориях.

Полученные результаты по изучению заповедных территорий легки в основу изучения влияния антропогенной деятельности на территории крупных промышленных городов: Пермь, Березники, Красновишерск, Соликамск [26]. В результате, для данных городов как приоритетные загрязнители были выявлены Co, Zn, Pb, As, Ni, Cr, V, Mn. О.З. Еремченко и др. [45] получили данные по средним содержаниям металлов в крупных городах Пермского края, разделяя городские территории на природно-рекреационные, промышленные, селитебные зоны и зоны жилой застройки. В результате чего, они пришли к выводу, что ведущими факторами, ведущими к накоплению элементов, являются химизм пород и техногенная нагрузка.

А.А. Васильев и А.Н. Чащин [16] оценивали содержание тяжелых металлов в городе Чусовом, который в большой степени испытывает антропогенное воздействие в результате металлургического производства. В результате они выявили, что геохимические особенности почв исследуемой территории определяются как естественными, так и техногенными факторами. Причем, они выявили, что техногенный фактор преобладает в техноземах, а антропогенный – в агроземах. Металлургическое производство, по их данным, является причиной накопления в почвах Fe 2 O 3 , TiO 2 , SO 3 , CaO в поверхностных горизонтах почв.

Е.А. Ворончихина и В.И. Ждакаев [27] изучали содержание As в естественных и техногенных ландшафтах Пермского края. В результате они выявили, что в почвенном покрове региона As накапливается на территориях техногенного влияния (в частности на территориях добычи нефти и калийных солей). Такое накопление As объясняется изначально ее свойствами к активной миграции благодаря высокой водорастворимо-сти, атмосферной летучести, химическое взаимодействие со многими металлами и серой, высокой сорбционной и биохимической активности.

Изучая техногенные ландшафты в Пермском крае, многие ученые исследуют нефтезагрязненные территории [7, 10, 15, 34, 35, 37, 61, 62, 68, 72, 73, 86, 105].

В работах [35, 37] приведены данные о среднем содержание ряда химических элементов в почвах территорий, находящихся в зоне влияния нефтедобычи. Показано, что для таких территорий характерно накопление Mn, Ni, Sr, Pb и Zn.

На территории Верхнекамского месторождения солей проводилось отдельное изучение накопления микроэлементов в техногенных поверхностных образованиях и растениях [44]. В техногенных поверхностных образованиях, в результате данного исследования, было выявлено высокое накопление Cu, Mn, Pb и Co. В растениях было отмечено повышенное содержание Ba, Cd, Ni, Cr, Cu, Zn и Li. Так же геохимические особенности территории Верхнекамского месторождения калийных солей исследовались и другими учеными [11, 34, 37, 43, 100, 102, 103]. В работах [11, 37] приведены данные о среднем содержание ряда химических элементов в почвах территорий, находящихся в зоне влияния добычи калийных солей. Показано, что характерным является накопление Co, Zn, Mn, Sr, V, Cr и Fe.

Отдельно изучают геохимические особенности Ки-зеловского угольного бассейна [9, 34, 37, 63, 64, 115]. В работах [37, 115] приведены данные о среднем содержание ряда химических элементов в почвах Кизе-ловского угольного бассейна. Показано, что для таких территорий характерно накопление Co, Ni, Mn, Cr, As, Zn, V, Ti и Pb.

Выводы

-

1. Основной проблемой исследования в геохимии была и остается проблема миграции химических элементов, изучение закономерностей аккумуляции и рассеивания веществ. В ходе изучения факторов, которые оказывают влияние на геохимические процессы, высокую роль играет учет кларков элементов.

-

2. Выделяются элементы, содержание которых обусловлено нефтяным загрязнением. В данном случае достаточно универсальным для всех природных зон считается Sr, так же говорят о загрязнении почв V, Ni, Cr, As, Ti. При оценке распространения загрязнения вокруг месторождения актуальным является содержание Zn и Pb. Ni и Cd относят к металлам, которые присутствуют в составе нефти, а значит, являются важными для мониторинга нефтезагрязненных территорий.

-

3. При добыче калийных солей происходит антропогенная трансформация природной среды, которая ведет к значительному ухудшению состояния окружающей среды, в том числе выражающемуся в загрязнение территории химическими элементами.

-

4. Можно говорить о недостаточной изученности геохимических особенностей почв на территории КУБа. На данным момент проведено исследование верхнего горизонта, но остается актуальным изучение потоков миграции в радиальном и латеральном направлениях. Исследования этого вопроса в других странах показало, что изучение загрязнения почв металлами крайне важно и необходимо, в том числе для оценки влияния его на здоровье населения.

-

5. В процессе разработки геохимического районирования территории необходимо учитывать дифференциацию природной среды и техногенную нагрузку, в результате которой происходит влияние на процессе миграции элементов.

Список литературы Современные представления о влиянии техногенеза на геохимические особенности почв: обзор

- Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементозы человека. М.: Медицина, 1991.

- Алексеенко В.А., Бузмаков С.А., Панин М.С. Геохимия окружающей среды: учеб. Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь. 2013. 359 с.

- Андреев Д.Н., Бузмаков С.А. Антропогенная трансформация лесных экосистем по геохимическим и фотосинтетическим параметрам // Антропогенная трансформация природной среды. 2021. Т. 7. № 2. С. 49-57.

- Арестова И.Ю., Опекунова М.Г., Опекунов А.Ю., Кукушкин С.Ю. Эколого-геохимическая оценка состояния природной среды в районах нефтедобычи // Геохимия биосферы. М.; Смоленск. 2006. С. 41-42.

- Батурин Е.Н., Меньшикова Е.А., Блинов С.М., Наумов Д.Ю., Белкин П.А. Проблемы освоения крупнейших калийных месторождений мира // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=7513 (дата обращения: 09.10.2024).

- Бахарев П.Н., Ворончихина Е.А., Ильиных С.И., Лоскутова Н.М. Технофильные элементы в особо охраняемых экосистемах Западноуральской тайги // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1-8. С. 2136-2139.

- Бачурин Б.А. Эколого-геохимическая оценка продуктов деградации нефти в условиях гипергенеза // Антропогенная трансформация природной среды. 2019. № 5. С. 8-14.

- Беус А.А., Грабовская Л.И., Тихонова Н.В. Геохимия окружающей среды. М.: Недра, 1976. 248 с.

- Блинов С.М., Максимович Н.Г., Меньшикова Е.А. Современное техногенное минералообразование в аллювии рек Кизеловского угольного бассейна // Минералогия техногенеза. 2003. Т. 4. С. 20-38.

- Бузмаков С.А., Андреев Д.Н., Дзюба Е.А. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021620097 РФ. Геоинформационная база данных «Миграция углеводородов в водоохранной зоне Камского водохранилища». № 2020622892. 2021.

- Бузмаков С.А., Дзюба Е.А. Оценка загрязнения почв потенциально токсичными элементами в зоне влияния добычи калийных солей // Экология и промышленность России. 2023. Т. 27, № 5. С. 46-50. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-5-46-50

- Бузмаков С.А., Дзюба Е.А., Сивков Д.Е. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021620098 РФ. Геоинформационная база данных геохимических свойств почв ландшафтного заказника Предуралье. № 2020622893. 2021.

- Бузмаков С.А., Дзюба Е.А., Сивков Д.Е. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021620099 РФ. Геоинформационная База данных геохимических свойств почв на территории Пермского края: № 2020622894. 2021.

- Бузмаков С.А., Санников П.Ю., Сивков Д.Е., Дзюба Е.А., Хотяновская Ю.В., Егорова Д.О. Разработка геоинформационных систем для управления окружающей средой и экологической безопасностью в районах эксплуатируемых нефтяных месторождений // Антропогенная трансформация природной среды. Vol. 10, No. 2 2021. Т. 7. № 1. С. 102-127. https://doi.org/10.17072/ 2410-8553-2021-1-102-127

- Бузмаков С.А., Хотяновская Ю.В., Андреев Д.Н. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021621102 РФ. Техногенная трансформация природной среды в карстовом районе. № 2021620770. 2021.

- ВасильевА.А., Чащин А.Н. Тяжелые металлы в почвах города Чусового: оценка и диагностика загрязнения. Пермь: ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. 2011. 188 с.

- Вернадский В.И. Об анализе почв с геохимической точки зрения // Почвоведение. 1936. № 1. С. 8-16.

- Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения (Серия «Библиотека трудов академика В.И. Вернадского»). М.: Наука. 2001. 376 с.

- ВиноградовА.П. Средние содержания химических элементов в главных типах изверженных горных пород земной коры // Геохимия. 1962. Вып. 7. С. 555571.

- Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. М.: Изд-во АН СССР. 1953. 237 с.

- Виноградов А.П. О генезисе биогеохимических провинций // Труды Биогеохимической лаборатории АН СССР. 1960. Т. 11.

- Виноградов А.П. Основные закономерности распределения микроэлементов между растениями и средой // Микроэлементы в жизни растений и животных. Изд-во АН СССР. 1952.

- Виноградов А.П. Среднее содержание химических элементов в главных типах изверженных горных пород земной коры // Геохимия. 1962. № 7.

- Водяницкий Ю.Н. Загрязнение почв тяжелыми металлами и металлоидами и их экологическая опасность (аналитический обзор). Почвоведение. 2013. № 7. С. 793801. https://doi.org/10.7868/S0032180X13050171

- Водяницкий Ю.Н. Современные тенденции загрязнения почв тяжелыми металлами // Агрохимия. 2013. № 9. С. 88-96.

- Ворончихина Е.А., Блинов С.М., Меньшикова Е.А. Технофильные металлы в естественных и урбанизированных экосистемах Пермского края // Экология урбанизированных территорий. 2013. № 1. С. 103-108.

- Ворончихина Е.А., Ждакаев В.И. Мышьяк в естественных и техногенных геосистемах Пермского края // Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии. Под ред. В.И. Осипова, Н.Г. Максимовича, А.А. Баряха, Е.В. Булдаковой, А.Д. Деменева, О.Н. Ереминой, В.Г. Заиканова, В.Н. Катаева, Ю.А. Мамаева, О.Ю. Мещеряковой. 2019. С. 278-283.

- Гамм Т.А., Гамм А.А. Исследование закономерностей распространения от источника загрязнения тяжелых металлов и нефтепродуктов на месторождении нефти // Наука и мир. 2015. № 2-1(18). С. 109-112.

- ГлазовскаяМ.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: Высшая шк., 1988. 326 с.

- Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов: учеб. Пособие. М.: Географический факультет МГУ. 2007. 305 с.

- Глазовская М.А. Содержание металлов в почвах различного типа. Геохимические поиски рудных месторождений в СССР. М.: Росгеолтехиздат, 1957.

- Голик В.И., Заалишвили В.Б., Разоренов Ю.И. Проблемы региональной экологии Восточного Донбасса // Проблемы региональной экологии. 2014. № 3. С. 55-59.

- Григорьев Н.А. Распределение химических элементов в верхней части континентальной коры. Екатеринбург: УрО РАН. 2009. 382 с.

- Дзюба Е.А. Геохимическая идентификация антропогенной трансформации природной среды на территории Пермского края: дис. канд. геогр. наук: 1.6.21. Пермь, 2022. 235 с.

- Дзюба Е.А. Загрязнение почв потенциально токсичными элементами при эксплуатации нефтяных месторождений // Современные направления развития геохимии: материалы Всероссийской конференции (с участием зарубежных ученых), посвящённой 65-летию Института геохимии им. А.П. Виноградова и 105-летию со дня рождения академика Л.В. Таусона, Иркутск, 21 -25 ноября 2022 года. Иркутск: Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. 2022. С. 160-162.

- Дзюба Е.А. Определение местного фонового содержания некоторых макро- и микроэлементов в почвах Пермского края // Географический вестник = Geographical bulletin. 2021. № 1(56). С. 95-108. https://doi.org/10.17072/2079-7877-2021-1-95-108

- Дзюба Е.А. Природно-техногенное геохимическое районирование Пермского края // Географический вестник = Geographical bulletin. 2024. № 3(70). С. 139151. https://doi.org/10.17072/2079-7877-2024-3-139-151

- Добровольский В.В. Биогеохимические циклы тяжелых металлов // Геохимия. 1988. № 2.

- Добровольский В.В. География микроэлементов. Глобальное рассеяние. М.: Мысль. 1983.

- Добровольский В.В. Распределение рассеянных химических элементов между почвообразующей породой, почвой и растительностью в условиях Подмосковья // Науч. доклады высшей школы. Биол. науки. 1963. № 3.

- Добровольский В.В. Химия Земли. М.: Просвещение, 1980.

- Дорожукова С.Л., Янин Е.П. Буровые амбары как источники загрязнения природных вод в нефтедобывающих районах // Геохимия биосферы. 2006. С. 123-125.

- Еремченко О.З., Митракова Н.В., Шестаков И.Е. Природно-техногенная организация почвенного покрова территории воздействия солеотвалов и шла-мохранилищ в Соликамско-Березниковском экономическом районе // Вестник Пермского университета. Серия Биология. 2017. Вып. 3. С. 311-320.

- Еремченко О.З., Москвина Н.В., Шестаков И.Е., Швецов А.А. Использование тест-культур для оценки экологического состояния городских почв // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2014. Т. 19. № 5. С. 12801284.

- Еремченко О.З., Шестаков И.Е., Москвина Н.В. Почвы и техногенные поверхностные образования урбанизированных территорий Пермского Прикамья. Пермь: ПГНИУ, 2016. 252 с.

- Закруткин В.Е., Зубова Л.Г., Гибкое Е.В., Зубов А.Р., Воробьев С.Г. Терриконы углепромышленных районов Донбасса как источник воздействия на окружающую среду // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. 2017. № 3-1(195-1). С. 69-75.

- Зырин Н.Г. Распределение и варьирование содержания микроэлементов в почвах русской равнины // Почвоведение. 1968. № 7.

- Зырин Н.Г., Белицина Г.Д., Брысова Н.П. Содержание микроэлементов семейства железа в некоторых почвах СССР // Вестник МГУ. Сер. 6. 1961. № 5.

- Иларионов С.А. Экологические аспекты восстановления нефтезагрязненных почв. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 192 с.

- Казакова Н.А. Загрязнение почвы тяжелыми металлами // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2009. № 1. С. 29-31.

- КасимовН.С., ВласовД.В. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в экогеохимии // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2015. № 2. С. 7-17.

- Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974.

- Ковальский В.В., Андрианова Г.А. Микроэлементы в почвах СССР. М.: Наука. 1973.

- Ковда В.А., Якушевская И.В., Тюрюканов А.Н. Микроэлементы в почвах Советского Союза. М.: Изд-во МГУ, 1959.

- Копылов И.С. Концепция и методология геоэкологических исследований и картографирования платформенных регионов // Перспективы науки. 2011. № 8(23). С. 126-129.

- Копылов И.С. Литогеохимические аномальные зоны Западного Урала и Приуралья // Вестник Пермского университета. Геология. 2012. 2(15). С. 1634.

- Копылов И.С. Особенности геохимических полей и литогеохимические аномальные зоны Западного Урала и Приуралья // Вестник Пермского университета. Геология. 2011. 1(10). С. 26-37.

- Копылов И.С., Даль Л.И. Типизация и районирование ландшафтно-геохимических систем // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2. С. 772.

- Кропачев А.М., Белозерова Е.А. Ландшафтно-геохимическое районирование территории Пермской области // Проблемы геологии Пермского Урала и Предуралья. 1998. С. 26-27.

- Лискова М.Ю. Негативное воздействие, оказываемое на окружающую среду предприятиями по добыче и обогащению калийно-магниевых солей. Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2017. Т.16, № 1. С.82-88. https://doi.org/10.15593/2224-9923/2017.1.9

- Максимович Н.Г., Казакевич С.В., Никифоров В.В. Роль карста в формировании нефтяного загрязнения гидросферы в районе п. Полазна // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: материалы рег. научно-практ. конференции. 2005. С. 290-295.

- Максимович Н.Г., Мещерякова О.Ю. Методы борьбы с нефтяным загрязнением на закарстованных берегах водохранилищ // Экология урбанизированных территорий. 2009. № 4. С. 55-58.

- Максимович Н.Г., Мещерякова О.Ю., Пьянков С.В., Хайрулина Е.А. Эколого-геохимические проблемы угольных месторождений и пути их решения // Геология и минерально-сырьевые ресурсы запада Восточно-Европейской платформы: проблемы изучения и рационального использования. Материалы Международной научной конференции, посвященной 215-летию со дня рождения И. Домейко. Под редакцией А.К. Карабанова. 2017. С. 291-294.

- Максимович Н.Г., Пьянков С.В. Кизеловский угольный бассейн: экологические проблемы и пути решения. Пермь. гос. нац. исслед. ун-т., 2018. 288с.

- Максимович Н.Г., Хайрулина Е.А. Геохимические барьеры и охрана окружающей среды. Пермь: Изд-во ПГУ, 2011. 248 с.

- Мехоношина Е.А., Копытов С.В., Санников П.Ю., Шумиловских Л.С. База данных палеоархивов позднего плейстоцена и голоцена Пермского Прикамья - Ра1еоРегт // Антропогенная трансформация природной среды. 2022. Т. 8. № 1. С. 58-77. Шр8:/Мо1.оге/10.17072/2410-8553-2022-1-58-77

- Мещерякова О.Ю. Зонирование закарстован-ных территорий по степени устойчивости к нефтяному загрязнению // Геология и полезные ископаемые западного Урала. 2015. № 15. С. 136-139.

- Мещерякова О.Ю., Максимович Н.Г. Особенности нефтяного загрязнения карстовых районов // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. 2011. № 11. С.188-190.

- Мотузова Г.В. Соединения микроэлементов в почвах: системная организация, экологическое значение, мониторинг. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2013. 168 с.

- Никифорова Е.М., Солнцева Н.П. Геохимия техногенных потоков и ореолов загрязнения в районах угледобычи (на примере Кизеловского бассейна). Геохимия ландшафтов и географии почв. М.: Изд-во МГУ. 1982.

- Никифорова Е.М., Солнцева Н.П., Сорокина Н.А. Геохимия тяжелых металлов в природных и техногенных ландшафтах. М.: Изд-во МГУ. 1983.

- Оборин А.А., Хмурчик В.Т., Иларионов С.А. Макарова М.Ю., Назаров А.В. Нефтезагрязненные биоценозы. Пермь: Изд-во ПГУ. 2008. 511 с.

- Оборин А.А., Шишкин М.А., Одинцова Т.А. О природе нефтяного загрязнения Камского водохранилища в районе Полазненского нефтепромысла // Факторы и механизмы регуляции развития бактериальных популяций. Сборник научных трудов. 1990. С. 7073.

- Опекунов А.Ю., Опекунова М.Г., Кукушкин С.Ю., Ганул А.Г. Оценка экологического состояния природной среды районов добычи нефти и газа в ЯНАО // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология. География. 2012. № 4. С. 87-101.

- Опекунов А.Ю., Опекунова М.Г., Сомов В.В., Митрофанова Е.С., Кукушкин С.Ю. Влияние разработки Сибайского месторождения (Южный Урал) на трансформацию потока металлов в подчиненных ландшафтах // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2018. № 1. С. 14-24.

- Опекунова М.Г., Опекунов А.Ю., Кукушкин С.Ю., Арестова И.Ю. Индикаторы антропогенной нагрузки на природно-территориальные комплексы нефтегазоконденсатных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология. География. 2007. № 1. С. 124-127.

- Опекунова М.Г., Опекунов А.Ю., Кукушкин С.Ю., Ганул А.Г. Фоновое содержание химических элементов в почвах и донных осадках севера Западной Сибири // Почвоведение. 2019. № 4. С. 422-439. https://doi.org/10.1134/S0032180X19020114

- Опекунова М.Г., Опекунов А.Ю., Кукушкин С.Ю., Лисенков С. Результаты комплексных эколого-биогеохимических исследований ландшафтов в районах нефтегазодобычи Арктики // Комплексные исследования природной среды Арктики и Антарктики: Тезисы докладов международной научной конференции, Санкт-Петербург, 02-04 марта 2020 года. Санкт-Петербург: Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. 2020. С. 122-125.

- Опекунова М.Г., Опекунов А.Ю., Кукушкин С.Ю., Лисенков С.А., Власов С.В., Сомов В.В. Загрязнение почв севера Западной Сибири нефтяными и полициклическими ароматическими углеводородами: распределение и оценка экологического риска // Почвоведение. 2022. № 11. С. 1442-1460. https://doi.org/10.31857/S0032180X22110107

- Опекунова М.Г., Опекунов А.Ю., Арестова И.Ю., Кукушкин С.Ю., Спасский В.В., Никитина М.А., Елсукова Е.Ю., Шейнерман Н.А., Недбаев И.С. Использование методов биоиндикации и биотестирования в оценке экологического состояния территории газоконденсатных месторождений севера Западной Сибири // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2018. Т. 63. № 3. С. 326-344. https://doi.org/10.21638/spbu07.2018.305

- Органическая геохимия / Под ред. Дж. Эглин-тона, М.Т.Дж. Мерфи. Л.: Недра. 1974. 487 с.

- Перельман А.И. Геохимия. М.: Высшая школа. 1989.407 с.

- Пиковский Ю.И., Геннадиев А.Н., Краснопеева А.А. Пузанова Т.А. Углеводородные геохимические поля в почвах района нефтяного промысла // Вестник Московского ун-та. Серия 5 География. 2009. № 5. С. 28-34.

- Пиковский Ю.И., Геннадиев А.Н., Оборин А.А. Углеводородное состояние почв на территории нефтедобычи с карстовым рельефом // Почвоведение. 2008. № 11. С. 1314-1323.

- Пиковский Ю.И., Смирнова М.А., Ковач Р.Г., Пузанова Т.А., Хлынина А.В., Хлынина Н.И. Поведение углеводородов в карстовых ландшафтах // Естественные и технические науки. 2014. № 9-10. С. 133-143.

- Порозова А.С., Санников П.Ю. Оценка влияния сжигания попутного газа на радиальный прирост Pinus sylvestris (Озёрное месторождение нефти, Пермский край, Россия) // Антропогенная трансформация природной среды. 2021. Т. 7. № 2. С. 58-74.

- Сает Ю.Е., Раевич Б.А., Смирнова Р.С., Сорокина Е.П., Саркисян С.Ш. Город как техногенный субрегион биосферы // Биогеохимическое районирование и геохимическая экология. М.: Наука. 1985. С. 133-166.

- Санников П.Ю. Сохранение степных сообществ Прикамья: приоритетные объекты // Вопросы степеведения. 2019. № 15. С. 295-299. https://doi.org/10.24411/9999-006A-2019-11545

- Санников П.Ю., Андреев Д.Н., Бузмаков С.А. Выявление и анализ сухостоя при помощи беспилотного летательного аппарата // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 3. С. 103-113.

- Санников П.Ю., Копытов С.В., Игошева Е.А., Мехоношина Е.А., Новикова Е.А., Пехтерева М.К., Соловьева Е.Е., Самаркина А.А. Оценка морфометриче-ских параметров озер болотных котловин севера пермского Прикамья // Географический вестник = Geographical bulletin. 2024. № 2(69). С. 109-123. https://doi.org/10.17072/2079-7877-2024-2-109-123

- Соколов Э.М., Максимович Н.Г., Мещерякова О.Ю. Формирование нефтяного загрязнения сульфатного массива в карстовых районах и методы его ликвидации // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2015. № 2. С. 79-89.

- Солнцева Н.П. Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов. М.: Изд-во МГУ. 1998. 369 с.

- Солнцева Н.П., Никифорова Е.М. Влияние угледобычи на геохимию ландшафтов (на примере Подмосковного и Кизеловского бассейнов). Охрана геологической среды от отрицательного влияния предприятий горнодобывающего профиля. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 189-192.

- Солнцева Н.П., Никифорова Е.М. Кадмий, свинец и цинк в почвах Кизеловского угольного бассейна. Геохимия тяжелых металлов в природных и техногенных ландшафтах. М.: Изд-во МГУ. 1983. С. 150-167.

- Сочава Б.В. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. 319 с.

- Троицкий Е.Я. Основные проблемы учения о микроэлементах в системе почва-растение // Вестник МГУ. Сер. Биология. № 5. 1960.

- Турковская О.В., Муратова А.Ю., Дубровская Е.В., Бондаренкова А.Д., Любунь Е.В. Фиторемедиаци-онный потенциал сорго веничного для очистки земель от углеводородов нефти и тяжелых металлов // Аграрный научный журнал. 2020. № 12. С. 50-54. https://doi.org/10.28983/asi.v2020i12pp50-54

- ФедоровЮ.А., Сухоруков В.В., ТрубникР.Г. Аналитический обзор: эмиссия и поглощение парниковых газов почвами. Экологические проблемы // Антропогенная трансформация природной среды. 2021. Т. 7. № 1. С. 6-34. https://doi.org/10.17072/2410-8553-2021-1-6-34

- Ферсман А.Е. Геохимия. Т.1.Л.: Госхимтехиз-дат. 1933. 328с.

- Хайрулина Е.А., Митракова Н.В., Новоселова Л.В., Порошина Н.В. Трансформация почвенно-растительного покрова в результате влияния изливающихся древних рассолоподъёмных скважин на территории Пермского края // Географический вестник = Geographical Bulletin. 2021. № 4(59). С. 113-129.

- Хайрулина Е.А., Никифорова Е.М., Ворончи-хина Е.А. Влияние регионального переноса загрязнителей на трансформацию биогеохимических параметров горнотаёжных ландшафтов // Теоретическая и прикладная экология. 2011. № 1. С. 61-68.

- Хайрулина Е.А., Новоселова Л.В., Порошина Н.В. Природные и антропогенные источники водорастворимых солей на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей // Географический вестник. 2017. № 1(40). С. 93-101. https://doi.org/10.17072/2079-7877-2017-1-93-101

- Хайрулина Е.А., Новоселова Л.В., Шестаков И.Е., Богуш А.А. Формирование природно-техноген-ных ландшафтов при разработке месторождения калийных солей // Новые методы и результаты исследований ландшафтов в Европе, Центральной Азии и Сибири. 2018. С. 220-223.

- Хорошевская В.О. Закономерности миграции биометаллов на геохимических барьерах «суша - вода» в районах залегания угольных пластов и их промышленной разработки (на примере Донецкого угольного бассейна) // Естественные и технические науки. 2012. № 1(57). С. 206-213.

- Хотяновская Ю.В., Бузмаков С.А., Кучин Л.С. Геоэкологические закономерности трансформации природной среды при эксплуатации нефтяного месторождения в карстовом районе // Географический вестник. 2023. № 1(64). С. 127-138. https://doi.org/10.17072/ 2079-7877-2023-1-127-138

- Черников А.А. Особенности формирования геохимических барьеров в приповерхностной и глубинной зонах гипергенеза // Геохимические барьеры в зоне гипергенеза. М.: Изд-во МГУ, 2002. С. 154-161.

- Школьник М.Я. Значение микроэлементов в жизни растений и в земледелии. М.: Изд-во АН СССР, 1950.

- Янин Е.П. Основные обобщения геохимии как теоретической базы и методологические принципы изучения техногенного загрязнения биосферы (к 155-летию со дня рождения В.И. Вернадского) // Научные и технические аспекты охраны окружающей среды. 2018. № 4. С. 2-24.

- Ahmadi M., Jorfi S., Azarmansuri A., Jaafarzadeh N., Mahvi A.H., Darvishi Cheshmeh Soltani R., Akbari H.R., Akhbarizadeh R. Zoning of heavy metal concentrations including Cd, Pb and As in agricultural soils of Aghili plain, Khuzestan province, Iran // Data in Brief. 2017. Vol. 14. P. 20-27. https://doi.org/10.1016/i.dib.2017.07.008

- Ayari J., Barbieri M., Barhoumi A., Belkhiria W., Braham A., Dhaha F., Charef A. A regional-scale geo-chemical survey of stream sediment samples in Nappe zone, northern Tunisia: Implications for mineral exploration // Journal of Geochemical Exploration. 2022. Vol. 235(4). https://doi.org/10.1016/i.gexplo.2022.106956

- BaureM., Eichinger L., ElsassP., Kloppmann W., Wirsing G. Isotopic and hydrochemical studies of groundwater flow and salinity in the Southern Rhine Graden // Int. J. Earth Sci. 2005. 94. P. 565-579. https://doi.org/10.1007/s00531-005-0500-5

- Bian Z., Lu Q. Ecological effects analysis of land use change in coal mining area based on ecosystem service valuing: A case study in Jiawang // Environmental Earth Sciences. 2013. № 68(6). https://doi.org/10.1007/s12665-012-1855-0

- Cardoso A., Mainardi F.F. A first evaluation of water resource conditions after an environmental reclamation effort at a former degraded coal mining area in Southern Brazil // Environmental Monitoring and Assessment. 2021. № 193(10). https://doi.org/10.1007/s10661-021-09393-4

- Daliakopoulosa I.N., Tsanisab I.K., Koutroulisa A., Kourgialasa N.N., Varouchakisa A.E., Karatzasa G.P., Ritsemac C.J. The threat of soil salinity: A European scale review // Science of The Total Environment. Vol. 573. P. 727-739. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.177

- Dziuba E., Buzmakov S., Khotyanovskaya Yu. Study of geochemical features of soils on the territory of an abandoned coal mining area using geoinformation technologies // Environmental Geochemistry and Health. 2023. Vol. 45, № 12. P. 9135-9155. https://doi.org/10.1007/s10653-023-01534-7

- Fazekasova D., Fazekas J., Stofejova L. Metal pollution assessment of surface water in the emission field of the slovinky tailing impoundment (Slovakia) // Water. 2021. № 13(3143). https://doi.org/10.3390/w13213143

- Fiedler S., Siebe C., Herre A., Roth B., Cram S., Stahr K. Contribution of oil industry activities to environmental loads of heavy metals in the Tabasco lowlands, Mexico // Water Air Soil Pollut. 2009. Vol. 197. P. 35-47.

- Gao S., Luo T.-C., Zhang B.-R. Chemical composition of the continental crust as revealed by studies in East China // Geochim. Cosmochim. Acta. 1998. Vol. 62, Iss. 11. P. 1959-1975.

- Gatina E., Zinicovscaia I., Yushin N., Chaligava O., Frontasyeva M., Sharipova A. Assessment of the Atmospheric Deposition of Potentially Toxic Elements Using Moss Pleurozium schreberi in an Urban Area: The Perm (Perm Region, Russia) Case Study // Plants. 2024. Vol. 13(17). 2353. https://doi.org/10.3390/plants13172353

- Goldschmidt V.M. Grundlagen der quantitativen Geochemie // Fortschr. Mineral. Kirst. Petrogr. 1933.

- Hu H., Han L., Li L., Wang H., Xu T. Soil heavy metal pollution source analysis based on the land use type in Fengdong District of Xi'an, China // Environmental Monitoring and Assessment. 2021. 193(10). https://doi.org/10.1007/s10661-021-09377-4

- Hu Z., Gao S. Upper crustal abundances of trace elements: A revision and update // Chem. Geol. 2008. Vol. 253, Iss. 3-4. P. 205-221.

- Jung H.S., Lim D., Xu Z., Kim J., Lee J., Jeong D. Zoning of coastal environments based on sediment textural and geochemical characteristics and their major oceano-graphic constraints: A case study in South Korea // Journal of Asian Earth Sciences. 2021. 218, 104883. https://doi.org/10.1016/jjseaes.2021.104883

- Khayrulina E., Bogush A., Novoselova L., Mitra-kova N. Properties of Alluvial Soils of Taiga Forest under Anthropogenic Salinisation // Forests. 2021. Vol. 12. P. 321. https://doi.org/10.3390/f12030321

- Khayrulina E.A., Khmurchik V.T., Maksimovich N.G. The Kizel Coal Basin (The Western Urals, Russia): Environmental problems and Solutions // Mining Meets Water - Conflicts and Solutions. Proceedings IMWA 2016 Annual Conference. P. 761-767.

- Long J., Tan D., Deng S., Lei M. Pollution and ecological risk assessment of antimony and other heavy metals in soils from the world's largest antimony mine area, China // Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. 2018. 25(3), pp. 602-613. https://doi.org/10.1080/10807039.2017.1396531 Vol. 10, No. 2

- Magno M., Luffman I., Nandi A. Evaluating spatial regression-informed cokriging of metals in soils near abandoned mines in bumpus cove, Tennessee, USA // Ge-osciences. 2021. Vol. 11(11), 434. https://doi.org/10.3390/geosciences11110434

- Martínez-Lopez S., Martínez-Sanchez M.J., Gomez-Martínez M.D., Perez-Sirvent C. Arsenic zoning in a coastal area of the Mediterranean Sea as a base for management and recovery of areas contaminated by old mining activities // Applied Clay Science. 2020. Vol. 199, 105881. https://doi.org/10.1016/j.clay.2020.105881

- Nassiri O., Láarabi E.L. Hachimi M., Ambrosi J.P., Rhoujjati A. Contamination impact and human health risk in surface soils surrounding the abandoned mine of Zei'da, High Moulouya, Northeastern Morocco // Environment Development and Sustainability. 2021. 23(1). https://doi.org/10.1007/s10668-021-01380-6

- Nitzsche N., Siebel W., Stober I. Geologische, hy-drogeologische und anthropogene Einflüsse auf die Wasserchemie der Möhlin, Schwarzwald - eine Momentaufnahme // Grundwasser Zeitschrift der Fachsektion Hydrogeologie. 2021. 26. P.175-189. https://doi.org/10.1007/s00767-021-00480-4

- Ogbo E.M., Okhuoya J.A. Bioavailability ofsome heavy metals in crude oil contaminated soils remediated with Pleurotus tuber-regium Fr. Singer // Asian J. Biol. Sci. 2011. Vol. 4. P. 53-61.

- Opekunov A., Opekunova M., Kukushkin S., Lisenkov S. Impact of drilling waste pollution on land cover in a high subarctic forest-tundra zone // Pedosphere. 2022. Vol. 32, P. 414-425. https://doi.org/10.1016/S1002-0160(21)60083-8

- Pashkevich M.A., Bech J., Matveeva V.A., Ale-kseenko A.V. Biogeochemical assessment of soils and plants in industrial, residential and recreational areas of Saint Petersburg // Journal of Mining Institute. 2020. Vol. 241(1). P. 125-130. https://doi.org/10.31897/ pmi.2020.1.125

- Podlipskiy I.I., Dubrova S.V., Zelenkovskiy P., Lebedev S.V., Izosimova O.S., Chernova E.N., Nesterov E., Egorov P. Geoecological zoning of modern geological objects composed of technogenic soils. Distribution of Zn, Cu, Pb, Fe, Hg and As in technogenic dispersed soils and bottom sediments // IOP Conference Series Earth and Environmental Science. 2020. 579(1):012016. https://doi.org/10.1088/1755-1315/579/1/012016

- Polemio M., Dragone V., Limoni P. Monitoring and methods to analyse the groundwater quality degradation risk in coastal karstic aquifers (Apulia, Southern Italy) // Environmental Geology. 2009. Vol. 58. P. 299-312.

- PyankovS. V., Maximovich N.G., KhayrulinaE.A., Berezina O.A., Shikhov A.N., Abdullin R.K. Monitoring Acid Mine Drainage's Effects on Surface Water in the Ki-zel Coal Basin with Sentinel-2 Satellite Images // Mine Water and the Environment. 2021. Vol. 40(3). https://doi.org/10.1007/s10230-021-00761-7

- Redondo-Vega J.M., Melon-Nava A., Pena-Perez S.A., Santos-Gonzalez J., Gomez-Villar A., Gonzalez-Gutierrez R.B. Coal pit lakes in abandoned mining areas in León (NW Spain): characteristics and geoecological significance // Environmental Earth Sciences. 2021. Vol. 80(24). https://doi.org/10.1007/s12665-021-10037-6

- Rezaei H., Mehrabi B., Khanmirzaee A., Shahbazi K. Arsenic heavy metal mapping in agricultural soils of Alborz province, Iran // International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 2019. Vol. 101. P. 127-139. https://doi.org/10.1080/03067319.2019.1661398

- Rudnick R.L., Gao S. Composition of the continental crust // Treatise on Geochemistry. 2003. Vol. 3. P. 1-64.

- Ruppen D., Chituri O.A., Meck M.L., Pfenninger N., Wehrli B. Community-Based Monitoring Detects Sources and Risks of Mining-Related Water Pollution in Zimbabwe // Frontiers in Environmental Science. 2021. Vol. 9. https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.754540

- Rustamov G., ismaylova L. Geochemistry landscape classification: toxicity of chemical elements and their impact on human health // Environmental Geochemistry and Health. 2022. Vol. 44(1). P. 1-13. https://doi.org/10.1007/s10653-020-00747-4

- Shaw D.M., Dostal J., Keays R.R. Additional estimates of continental surface Precambrian shield composition in Canada // Geochim. Cosmochim. Acta. 1976. Vol. 40. Iss. 1. P. 73-83.

- Silva R.J., Silva Y.J., Straaten P., Nascimento C.W., Biondi C.M., Silva Y.J., Araújo Filho, J.C. Influence of parent material on soil chemical characteristics in a semi-arid tropical region of Northeast Brazil // Environmental Monitoring and Assessment. 2022. Vol. 194(5). https://doi.org/10.11137/2018 2 397 409

- Solgi E., Jalili M.J. Zoning and human health risk assessment of arsenic and nitrate contamination in ground-water of agricultural areas of the twenty two village with geostatistics (Case study: Chahardoli Plain of Qorveh, Kurdistan Province, Iran) // Agricultural Water Management. 2021. Vol. 255. 107023. https://doi.org/10.1016/J.AGWAT.2021.107023

- Taylor S.R., McLennan S.M. The continental crust: Its composition and evolution // Oxford: Blackwell Sci. Publ. 1985. 330 p.