Современные принципы в образовании архитектора-дизайнера

Автор: Ковалв Дмитрий Владимирович

Рубрика: Научно-методический раздел

Статья в выпуске: 3 т.17, 2017 года.

Бесплатный доступ

Современное прогрессивное общество ставит новые актуальные задачи перед архитектором-дизайнером нового поколения, поэтому в статье сформулированы современные принципы образования: принцип целостности, принцип последовательности, принцип комплементарности знаний, принцип наглядности, принцип коллективности и преемственности, принцип персонализации. Выделены подходы к саморазвитию, а также сформированы рекомендации для организации самостоятельной деятельности студентов. Раскрыт термин «фасилитация». Правильно организованный образовательный процесс оказывает положительное воздействие на учащихся, развивает самостоятельность получения знаний и опыта, повышает независимость, инициативность и раскрывает творческий потенциал.

Принципы, подходы, саморазвитие, образование, студент

Короткий адрес: https://sciup.org/147154497

IDR: 147154497 | УДК: 72.01 | DOI: 10.14529/build170308

Текст научной статьи Современные принципы в образовании архитектора-дизайнера

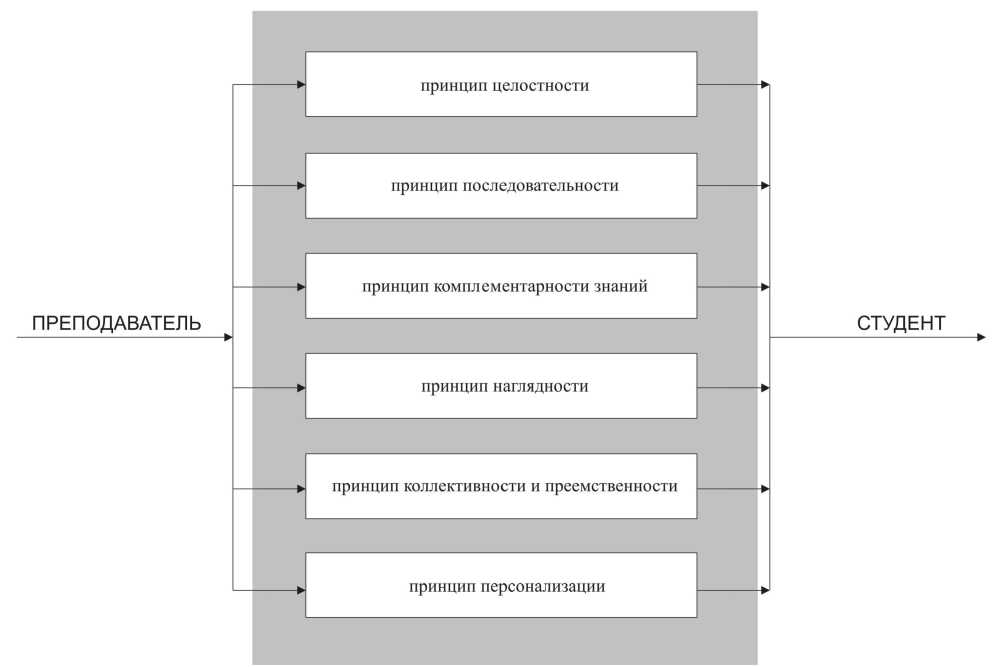

Сегодня российское образование, а в частности обучение архитектурно-дизайнерской деятельности, динамично развивается и переходит на иную систему функционирования. Образовательный процесс изменяется, на замену традиционными способам и методами обучения приходят новые. Компьютерное проектирование становится неотъемлемым элементом при реализации проекта, поэтому владение компьютерными программами, а также навыками двухмерного и трехмерного моделирования, визуализации объектов становится обязательной частью обучения. Но зачастую профессиональные качества педагога не отвечают современным методам образования, и эта проблема прослеживается во многих высших и средних учебных заведениях страны. Сложность процесса обучения состоит в том, что преподавателю помимо владения традиционными знаниями необходимо уметь пользоваться несколькими компьютерными программами одновременно, следить за их обновлениями, быть опытным пользователем интернета. Современное прогрессивное общество ставит новые актуальные задачи перед архитектором-дизайнером нового поколения, поэтому и принципы образовательного процесса должны быть пересмотрены и актуализированы. В процессе изучения вышеизложенной проблемы автором использованы эмпирические и теоретические методы исследования, позволившие всесторонне рассмотреть вопрос и на основе полученных исследований предложить современные принципы архитектурно-дизайнерской деятельности в практике и образовании (см. рисунок).

Принцип целостности. Этот принцип построен на слиянии теоретических и практических знаний. Взаимосвязь считается завершенной, если в результате взаимного действия теоретических и практических знаний студентов происходит «пе- реплетение» этих знаний с возможностью последующего их использования как в теории, так и на практике [1]. Синтез знаний может применяться и в гуманитарных, и в технических дисциплинах. В архитектурно-дизайнерской деятельности принцип целостности может использоваться при комплексном проектировании с внедрением элементов практического проектирования.

Принцип последовательности. Он выражается в логической очередности заданий и тем архитектурно-дизайнерского проектирования. Поэтапное усложнение образовательной программы подразумевает, что студент должен осваивать каждое последующее задание, основываясь на уже ранее полученных знаниях. С переходом от курса к курсу у учащегося увеличиваются самостоятельная способность получения знаний и использование их в решении проектных задач.

Принцип комплементарности знаний. В образовательном процессе для студента принципиально важно владеть разными тематическими знаниями, но не менее важно уметь применять полученные знания в сходных или иных тематических заданиях. Это принцип построен на многократном и вариантном применении теоретических и практических знаний на разных уровнях образовательного процесса.

Принцип наглядности. Он построен на внедрении в учебное проектирование наглядного объемного моделирования. В традиционной системе образования он строился на создании макетов, в современных условиях он применяется при 3d-моделировании и визуализации. Принцип наглядности играет важную роль в образовательном процессе, так как позволяет студентам реализовать свой творческий замысел с учетом всех объемнопланировочных особенностей объекта.

Современные принципы в образовании архитектора-дизайнера

Принцип коллективности и преемственности. Групповое архитектурно-дизайнерское проектирование позволяет студентам перенимать опыт согруппников и более эффективно работать над объектом. А посещение авторских мастерских и ди-зайн-студий поможет студентам расширить кругозор и перенять знание практикующих дизайнеров и архитекторов.

Принцип персонализации. Личностный процесс обучения направлен на раскрытие индивидуальных особенностей каждого студента. Архитектурно-дизайнерское образование должно строиться на персональных консультациях учащегося, самостоятельной работе студента под контролем педагога, индивидуальных заданиях или заданиях для малых групп со схожим научно-творческим потенциалом.

Профессиональное обучение архитектора-дизайнера будет успешным, если оно построено на вышеизложенных принципах. Правильно организованный образовательный процесс оказывает положительное воздействие на учащихся, развивает самостоятельность получения знаний и опыта, повышает независимость, инициативность и раскрывает творческий потенциал.

Но изменения, протекающие в современном обществе, отводят роль педагога в развитии профессиональных навыков у студента на второй план, смещая тем самым приоритет в строну личностной организации профессионала, делая упор на саморазвития учащегося. В толковом словаре русского языка С.А. Кузнецова саморазвитие понимается как развитие собственными силами, без влияния каких-либо внешних сил, а в философском словаре саморазвитие приравнивается к самодвижению личности. Поэтому на площадке вуза педагог должен создать среду, способствующую личностному и профессиональному саморазвитию, раскрывающую творческий подход и сильные стороны студента.

Опираясь на исследования М.Г. Гарунова, можно сделать вывод, что у студентов архитектурно-дизайнерского профиля необходимо формировать следующие подходы к саморазвитию:

-

- планировать самостоятельную работу;

-

- использовать современный справочнобиблиотечный аппарат, библиографические и источниковедческие справочники, в том числе и компьютерные банки данных;

-

- пользоваться методикой партитурного, ознакомительного чтения и скорочтения;

-

- составлять рефераты и обзоры по разнообразным информационным материалам;

-

- составлять планы, конспекты и тексты публичных выступлений;

-

- осуществлять самоконтроль за работой, объективно оценивать результат;

-

- пользоваться основами гигиены умственного труда, необходимой для повышения эффективности самообразовательной деятельности [2].

Стоит отметить, что применение подходов к саморазвитию не сводится к их восприятию, запоминанию и механическому воспроизведению. Знания и навыки, приобретенные на основе этих подходов, будут являться достоянием личности, а так же итогом ее самостоятельной интеллектуальной

Научно-методический раздел деятельности. На основе собственного опыта и опираясь на исследования Т.С. Федоровой, сформированы рекомендации для организации самостоятельной деятельности студентов.

-

1. Переход от обучения в аудитории к обучению в малых группах по 2–4 человека в лабораториях [2]. Так студенты архитектурнодизайнерского профиля смогут полностью раскрыть свой творческий потенциал и личностные особенности. Малая группа эффективнее применяет метод «мозгового штурма» и быстрее справляется с решением поставленных задач.

-

2. Работа в режиме самостоятельного поиска знаний и кооперирования усилий для достижения групповых целей . Каждый член группы ищет материал по своей части проекта, затем они собираются и обмениваются информацией. Студенты добросовестно выполняют свою часть работы, так как итоговая оценка зависит от того, как команда в целом решила задачу.

-

3. Замена текущего контроля знаний, умений, навыков на тестирование промежуточных этапов работы [2]. Промежуточное тестирование поможет выявить пробелы в знаниях и восполнить их в текущем процессе образования.

-

4. Высокий уровень самостоятельности . Студенты самостоятельно выполняют весь проект, преподаватель же руководит поиском нужной информации, консультирует, направляет.

-

5. Переход от усвоения всеми студентами одного и того же материала к овладению различными материалами и разными способами учения . В процессе взаимодействия студенты обучают друг друга, что хорошо развивает у них навыки кооперации и сотрудничества [2], повышает навыки работы в коллективе, развивает лидерские качества.

-

6. Педагогическое взаимодействие между студентом и преподавателем выстраивается в фасилитационном режиме . Преподаватель

изменяет свою позицию информатора, транслятора знаний, контролера на позицию фасилитатора. Только в этом случае студенты воспринимают цели преподавателя как свои собственные, что существенно влияет на успех, обеспечивает высокий уровень активности, осознанности и мотивированности их действий [2].

Термин «фасилитация» восходит к латинскому «упрощать, способствовать, ускорять, стимулировать». В современных европейских языках однокоренной глагол означает – облегчать, помогать и способствовать, причем почти всегда в переносном, психологическом значении [3]. Поэтому фасилитация в образовательном процессе направлена на усиление эффективности обучения и воспитания, на раскрытие истинных качеств студентов.

Подводя итог, стоит отметить, что остро стоит необходимость улучшения качества образовательного процесса с помощью современных принципов обучения. А саморазвитие студентов посредством актуальных подходов образования значительно расширяет возможности учебного процесса и развивает личностные и профессиональные навыки.

Список литературы Современные принципы в образовании архитектора-дизайнера

- Пидкасистый, П.И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы/П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман, М.Г. Гарунов. -М.: Педагогическое общество России, 1999. -354 с.

- Федорова, Т.С. Использование современных образовательных технологий при подготовке слушателей по модульным программам дополнительного профессионального образования/Т.С. Федорова//Ползуновский вестник. -2011. -№ 2-2. -С. 346-351.

- Чуева, М.Ю. Педагогическая фасилитация. Опыт применения в высшей школе/М.Ю. Чуева//Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. -2013. -№ 33. -С. 109-115.