Современные проблемы адаптационных процессов и экологии человека в приполярных и арктических регионах России: концептуальные подходы их решения

Автор: Максимов Аркадий Леонидович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Нормальная и патологическая физиология

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности адаптационных перестроек у современных аборигенов, аборигенов 70-80 гг. прошлого столетия и уроженцев Севера из числа европеоидов. Показано, что у молодых современных аборигенов и укорененных популяций из числа европеоидов по многим морфофункциональным показателям происходит сближение абсолютных значений. Рассматривается необходимость районирования территории РФ на основании индекса дискомфортности, который, наряду с климатогеографическими и социально-экономическими показателями, должен учитывать и медико-биоло- гическую составляющую.

Крайний север, аборигены, укорененные европеоиды, адаптация, районирование, the аborigines

Короткий адрес: https://sciup.org/14113048

IDR: 14113048 | УДК: 612.821+612.172.2+612.017(571.

Текст научной статьи Современные проблемы адаптационных процессов и экологии человека в приполярных и арктических регионах России: концептуальные подходы их решения

С начала 90-х гг. прошлого столетия и по настоящее время произошло резкое изменение ситуации, связанной с освоением северных и арктических территорий РФ. Особенно ярко негативные демографические процессы проявились на северо-востоке России, где население в ряде административных образований уменьшилось более чем в 2 раза. В связи с этим актуальность проблемы изучения физиологических механизмов адаптации мигрантов из более комфортных зон РФ на Север практически себя исчерпала. Отметим, что за предыдущие годы учеными различных научных учреждений РАН и РАМН достаточно всесторонне были исследованы особенности адаптационных процессов организма мигрантов и аборигенов на различных системно-функциональных уровнях, включая тонкие генетические и молекулярные механизмы.

Подчеркнем, что за последние 20 лет в структуре молодого населения северных ре- гионов, особенно среди детей и подростков, произошли серьезные изменения, характеризующиеся увеличением популяции жителей из числа лиц – уроженцев Севера в первом и последующих поколениях, которых мы предлагаем определять термином «укорененные лица». Оказалось, что особенности адаптивных перестроек физиологических систем укорененных европеоидов оставались практически неизученными, что и составило основную задачу наших исследований в последние 15 лет.

Необходимо подчеркнуть, что в период рыночных реформ сформировался целый ряд негативных социально-экономических последствий, которые наиболее остро проявились на дальневосточном Севере, где преференции, действовавшие в Советском Союзе, в виде районных коэффициентов и северных надбавок к заработной плате в значительной степени потеряли свою значимость как фактор привлечения и удержания населения в этом регионе. В значительной степени это связано и с тем, что до настоящего времени отсутствует закон о районировании территорий РФ с неблагоприятными природноклиматическими условиями и единая научно обоснованная методика расчета интегрального индекса дискомфортности окружающей среды. В этой сфере жизнедеятельность северян продолжает регулироваться целой совокупностью архаичных и зачастую логически не связанных между собой подзаконных и ведомственных актов, положения которых нередко противоречат друг другу.

Отметим, что 18 ноября 2015 г. исполнится 70 лет с момента официального опубликования СНК СССР постановления, определяющего районы Крайнего Севера и местности, к ним приравненные, перечень которых был позднее закреплен Указом Президиума Верховного Совета СССР в феврале 1960 г. Нужно отметить, что в этих документах не раскрывались принципы, на основе которых проводилось районирование. Попытки государства научно обосновать подходы к районированию территорий с экстремальными условиями проживания активизировались в начале 90-х гг. прошлого столетия. Для этого с 1991 по 1994 г. принимается более 15 соответствующих документов, однако основным действующим документом, регламентирующим жизнедеятельность населения в северных регионах, остается принятый 19 февраля 1993 г. закон РФ № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

За год до этого Распоряжением Правительства РФ от 18.01.1992 № 100-р Государственный комитет по делам Севера и малочисленных народов поручает Институту экономических проблем Кольского научного центра РАН приступить к разработке методики районирования северных территорий, которая могла бы составить основу будущего закона. Такая работа была закончена к 1996 г., и разработан проект закона «О районировании Севера Российской Федерации», где впервые было дано определение понятию «Север» как «части территории РФ, располо- женной выше 60° с.ш., а также других, примыкающих к ней районов, природно-климатические условия в которых соответствуют установленным в настоящем законе критериям». Этот проект закона был направлен для обсуждения в центральные и региональные правительственные учреждения страны, но до принятия Государственной Думой так и не дошел.

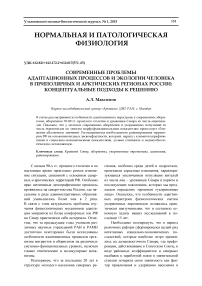

В начале 2000 г. бывший губернатор Магаданской области В.И. Цветков обратился в Правительство страны и Федеральное собрание с инициативой разработки концепции федерального закона «Об основах государственной политики Российской Федерации в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», которая была поддержана, а ее разработка была поручена целому ряду научных учреждений РАН, включая все 3 академические организации, находящиеся в г. Магадане. Уже в середине 2002 г. концепция закона, включая план ее реализации и дополнительно целый пакет необходимых документов, была разработана и направлена в Правительство РФ. Но после различных этапов согласований, уточнений и обсуждений она так и не была внесена в Государственную Думу. В рамках этой разработанной концепции впервые рассматривались подходы к оценке экстремальности северных территорий на основе интегрального индекса дис-комфортности, где наряду с природно-климатическими, экономико-географическими и социально-экономическими факторами предлагались и биомедицинские. В дальнейшем методика расчета индекса дискомфортности окружающей среды и перечень информативных биомедицинских критериев были подробно изложены в ряде специальных публикаций [9, 14]. В частности, в баллах были определенны диапазоны величины индекса диском-фортности, позволяющие выделять конкретные зоны, определяющие степень негативного воздействия на организм основной совокупности ведущих экстремальных факторов, ограничивающих в той или иной степени жизнедеятельность человека в конкретном месте его проживания или трудовой деятельности (рис. 1).

Условные зоны дискомфортности северных территорий

Пребывание связано с высокой угрозой потери здоровья. Необходимы специальные средства и условия жизнеобеспечения. Промышленное освоение нецелесообразно. Вахтовый режим присутствия в основном с научными и специальными задачами

Угроза здоровью крайне велика. Формирование пришлого населения нецелесообразно. Промышленное освоение в основном краткосрочной вахтой с использованием специальных условий жизнедеятельности

Риск развития краевой патологии и дизадаптаций при кратковременном и длительном пребывании сохраняется. Основной упор при промышленном освоении на вахтовый труд. Активная протекционистская политика (патернализм) по отношению к аборигенному и укорененному населению со стороны государства

Угроза здоровью при краткосрочном проживании незначительна. Возможно длительное проживание пришлого населения. Промышленное освоение при сочетании вахтового и постоянного населения. Социальноэкономические мероприятия по закреплению укорененного и пришлого населения

Угроза здоровью при длительном проживании незначительна. Освоение преимущественно постоянным населением и его активное закрепление на территории

Рис. 1. Характеристики зон дискомфортности территорий Российской Федерации

На основании многочисленных исследований пришлых и аборигенных популяций жителей Севера было показано, что в этих условиях у человека формируется целый комплекс негативных синдромов и состояний. К таким синдромам можно отнести: полярное напряжение, полярную одышку, полярный метаболический тип (переход с углеводного на жировой обмен), задержку в онтогенезе функционального развития, преждевременное старение, сенсорную депривацию, гиподинамию, северную артериальную гипертензию малого круга, а к негативным состояниям относят: сезонные аффективные расстройства, десинхроноз, гиповитаминозы, микроэлемен-тозы, гиперлипедемию, гипергликемию, тиреоидную гиперплазию, снижение репродуктивной функции у мужчин и женщин [2, 4, 5, 8, 13]. Естественно, что не все перечисленные синдромы и состояния являются исчерпывающими и строго специфичными, они встречаются и в других климатических регионах, но в условиях Севера они проявляются более ярко и встречаются значительно чаще. При этом психологи выделяют у северян-мигрантов характерные для них состояния:

«отложенной жизни» и «чувства временщика», «незавершенной адаптации» [6, 12].

Подчеркнем, что в абсолютном большинстве все перечисленные синдромы и состояния в значительной степени касаются пришлого населения из числа мигрантов, а среди лиц укорененной европеоидной популяции они встречаются значительно реже. Более того, по целому ряду морфофункциональных показателей современные уроженцы Севера из числа европеоидов и аборигенов начинают сближаться. Среди аборигенов Магаданской области на эти процессы в значительной мере начинают оказывать явления метисации, ассимиляции, отход от традиционного образа жизни, включая структуру питания.

В табл. 1 представлены некоторые морфофункциональные показатели молодых аборигенов – жителей 70–80-х гг. прошлого столетия, их современных сверстников и укорененных европеоидов – уроженцев Севера в 1–3-м поколениях. Стрелками показан вектор изменений изученных показателей современных аборигенов относительно их сверстников 70-х гг.

Таблица 1

Некоторые морфофизиологические показатели мужчин из числа аборигенов и укорененных европеоидов северо-востока России в возрасте 17–21 года

|

Наименование показателей |

Обследуемые группы и численность контингента |

||

|

Аборигены (1971–1981 гг.) |

Аборигены (2002–2013 гг.) |

Укоренные (2002–2013 гг.) |

|

|

Возраст, лет |

19,60±0,62 |

20,60±0,65 |

19,4±0,7 |

|

Рост, см |

168,40±0,45 |

172,1±0,8 |

177,4±0,55 |

|

Масса тела, кг |

63,3±0,7 |

65,6±0,6 |

67,80±0,65 |

|

Индекс Пинье, ед. |

6,0±2,5 |

14,0±3,0 |

18,0±2,5 |

|

Частота пульса, уд./мин |

63,5±1,6 |

69,0±1,5 |

73,0±2,5 |

|

Сист. артер. давление, мм рт. ст. |

113,0±2,5 |

123,0±2,8 |

128,0±1,9 |

|

Диаст. артер. давление, мм рт. ст. |

68,0± 3,0 |

75,0 ± 2,5 |

78,0±2,0 |

|

Ударный объем кровотока, мл |

- |

62,5±1,2* |

66,0±1,3 |

|

Минутный объем кровотока, мл/мин |

- |

4,50±0,25 |

4,9±0,3 |

|

Потребление кислорода, мл/(кг·мин) |

- |

4,90±0,15 |

5,30±0,09 |

|

Общее периферич. сопротив., дин·с/см5 |

- |

1578,0±43,0 |

1689,0±32,0 |

|

Индекс напряжения, усл. ед. |

- |

95,0±16,0 |

113,0±18,0 |

Примечание. * – среднестатистические данные отсутствуют.

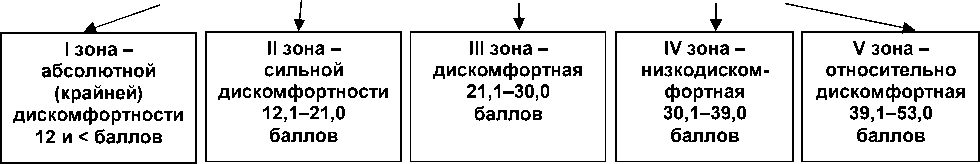

В этом аспекте весьма наглядна динамика изменений таких важных показателей кровообращения, как систолический (СОК) и минутный (МОК) объемы кровообращения, у современных молодых юношей – аборигенов и укорененных лиц (рис. 2). На первый взгляд видно, что по СОК между обследуемыми группами лиц отсутствует динамика эффекта сближения показателя, но по МОК она хорошо выражена и вызвана тем, что у современных аборигенов произошел сдвиг в сторону активации симпатического звена вегетативной нервной системы (ВНС) и на этом фоне возросла частота сердечных сокращений, которая приблизилась к этому показателю у европеоидов, что и определило увеличение минутного кровообращения. Подчеркнем, что у аборигенных популяций 70–80 гг. преобладала выраженная парасимпатическая активность ВНС и частота пульса была достоверно ниже, чем у их современных сверстников.

Учитывая, что исследования в авиакосмической и экологической физиологии, спортивной и клинической медицине подтвердили высокую информативность использования математических показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) для оценки и прогноза функционального состояния человека при его адаптации к различным экстремальным факторам, нами было уделено особое внимание изучению регуляторных перестроек кардиоритма у молодых жителей Севера. При этом нашими исследованиями и другими авторами было показано, что корректное сравнение полученных на основе ВСР результатов особенностей регуляторных перестроек кардиоритма и тем более объективная оценка на этой основе функциональных резервов возможны только после процедуры предварительной типизации обследуемых контингентов по их исходному состоянию активности ВНС [7, 15].

6,00

5,00

4,00

МОК, мл/мин

3,00 Т--------------1---------------1---------------1---------------1-----------

1981 2002 2005 2009 2012

годы

– аборигены

– укорененные европеоиды

Рис. 2. Динамика показателей кровообращения у аборигенов и укорененных европеоидов

Для выяснения степени влияния предварительной типизации лиц в зависимости от состояния ВНС у европеоидов и аборигенов на показатели значений ВСР нами было проведено специальное исследование на группе подростков мужского пола – уроженцев Магаданской области в 1–3-м поколениях (табл. 2).

Из таблицы хорошо видно, что в случае отсутствия типизации показатели кардиоритма указывают, что лица группы 4 характеризуются нормотоническим типом регуляции ритма сердца, так как значения в ней достоверно не отличаются от показателей группы 2, где находились действительные нормотоники.

Таблица 2

Типизированные и обобщенные показатели кардиоритма из случайной выборки подростков 15–16 лет – уроженцев Магаданской области, Md (25; 75)

|

Показатели кардиоритма |

Обследуемые группы лиц |

4 – общая группа, n=390 |

||

|

1 – ваготоники, n=129 |

2 – нормотоники, n=167 |

3 – симпатотоники, n=94 |

||

|

Mean, мс |

899 (838; 955) |

813 (761; 875) |

711 (661; 771) |

821 (751; 898) |

|

Mx, мс |

1094 (1051; 1178) |

948 (892; 1015) |

809 (753; 863) |

975 (876; 1078) |

|

Mn, мс |

704 (653; 754) |

673 (625; 728) |

622 (577; 698) |

677 (617; 732) |

|

MxDMn, мс |

381 (357; 419) |

282 (247; 305) |

180 (147; 206) |

291 (220; 360) |

|

Мо, мс |

902 (826; 979) |

816 (764; 879) |

712 (651; 764) |

818 (738; 904) |

|

АМо50, % |

27 (24; 30) |

38 (34; 43) |

59 (52; 69) |

37 (29; 47) |

|

SDNN, мс |

75 (67; 84) |

53 (50; 60) |

34 (28; 39) |

55 (42; 69) |

|

RMSSD, мс |

73 (60; 84) |

50 (38; 56) |

25 (19; 31) |

51 (34; 65) |

|

pNN50, % |

48 (40; 59) |

29 (18; 40) |

4 (1; 10) |

31 (12; 46) |

|

SI, усл. ед. |

39 (33; 49) |

83 (63; 108) |

223 (174; 314) |

74 (49; 137) |

|

TP, мс2 |

4086 (2876; 5380) |

2076 (1404; 3060) |

900 (553; 1266) |

2154 (1216; 3530) |

|

HF, мс2 |

1877 (1397; 2428) |

900 (600; 1270) |

350 (179; 436) |

960 (506; 1652) |

|

Показатели кардиоритма |

Обследуемые группы лиц |

4 – общая группа, n=390 |

||

|

1 – ваготоники, n=129 |

2 – нормотоники, n=167 |

3 – симпатотоники, n=94 |

||

|

LF, мс2 |

1512 (1044; 1908) |

766 (520; 1222) |

332 (234; 502) |

790 (463; 1309) |

|

VLF, мс2 |

697 (435; 1044) |

410 (284; 560) |

215 (140; 328) |

404 (247; 571) |

|

IC, усл. ед. |

1,1 (0,9; 2,0) |

1,4 (1,0; 2,0) |

2,0 (1,3; 3,1) |

1,4 (1,0; 2,1) |

Примечание. Mean – медиана длительности RR-интервалов всей записи кардиоритма; Мх – максимальное значение кардиоинтервалов; Mn – минимальное значение кардиоинтервалов; MxDMn – разность между максимальным и минимальным значениями кардиоинтервалов; Мо – мода; АМо50 – амплитуда моды, количество кардиоинтервалов (%), где между близлежащими интервалами временной период отличается на 50 мс и более; SDNN – стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов; RMSSD – квадратный корень суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов; pNN50 – число пар кардиоинтервалов, отличающихся более чем на 50 мс, в % к общему числу кардиоинтервалов в массиве; SI – стресс-индекс (индекс напряжения регуляторных систем); IC – индекс централизации; HF – мощность спектра высокочастотного компонента кардиоритма; LF – мощность спектра низкочастотного компонента кардиоритма; VLF – мощность спектра очень низкочастотного компонента кардиоритма; TP – суммарная мощность всех составляющих частот спектра.

Однако на то, что группа 4 отражает не действительные значения, характерные для лиц с нормотонией, а чисто математический феномен усреднения обследуемых с различными типами вегетативной регуляции, указывают крайне высокие значения дисперсий изучаемых показателей, которые превышают величины в группе 2 от 1,5 до 17 раз при том, что выборка в этом случае была существенно меньше (табл. 3).

Функциональные резервы организма наиболее полно можно оценивать, только предъ- являя организму различного рода функциональные нагрузки, а в этом аспекте активная ортостатическая проба (АОП) является весьма информативной, что обусловило ее широкое применение в авиакосмической, спортивной и экологической физиологии не только для характеристики текущих резервов организма, но и для прогнозирования их изменений в случае воздействия на человека различных экстремальных факторов окружающей среды.

Таблица 3

Значения дисперсии (δ2) показателей в типизированной группе 2 нормотоников и в общей группе 4, объединяющей лиц со всеми типами вегетативной нервной регуляции

|

Показатели кардиоритма |

Величина дисперсии |

Отношение значений дисперсии группы 4 к группе 2 |

|

|

2 – нормотоники (n = 167) |

4 – общая группа (n = 390) |

||

|

Mean, мс |

6074 |

13066 |

2,2 |

|

Mx, мс |

6752 |

22132 |

3,3 |

|

Mn, мс |

5716 |

9878 |

1,7 |

|

MxDMn, мс |

2076 |

8891 |

4,3 |

|

Мо, мс |

7248 |

14778 |

2,0 |

|

AМo50, % |

35 |

281 |

8,1 |

|

SDNN, мс |

71 |

377 |

5,3 |

|

RMSSD, мс |

157 |

508 |

3,2 |

|

pNN50, % |

181 |

392 |

2,2 |

|

SI, усл. ед. |

668 |

11345 |

17,0 |

|

Показатели кардиоритма |

Величина дисперсии |

Отношение значений дисперсии группы 4 к группе 2 |

|

|

2 – нормотоники (n = 167) |

4 – общая группа (n = 390) |

||

|

TP, мс2 |

703994 |

3714114 |

5,3 |

|

HF, мс2 |

204497 |

767564 |

3,8 |

|

LF, мс2 |

172311 |

488751 |

2,8 |

|

VLF, мс2 |

68049 |

145587 |

2,1 |

|

IC, усл. ед. |

1 |

2 |

2,0 |

С учетом этого была использована специальная методика количественной оценки вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения организма на основе центильно-го распределения ряда показателей ВСР при сопоставлении изменения их величин при АОП и фоновых значений, предложенная С.Г. Эштрековой, Л.А. Сабанчиевой [17].

Как следует из табл. 4, показатели нормального уровня реактивности вегетативной нервной системы (в диапазоне 25–75-го процентилей) у лиц с различным исходным тонусом вегетативной регуляции отличаются, что позволило определить для них диапазоны значений, характерные для лиц с хорошими функциональными резервами системы кардиогемодинамики, а также выделить границы значений, которые характерны для обследуемых с низкими резервами и высокой степенью риска развития дезадаптационных нарушений.

Таблица 4

Значения процентильных диапазонов разницы показателей ВСР при АОП и их фоновых величин у обследуемого контингента юношей

|

Процентили, % |

Разница в значениях показателей ВСР до и после АОП у лиц с различным исходным типом вегетативной регуляции |

||||||||

|

Ваготония |

Нормотония |

Симпатикотония |

|||||||

|

ΔАМо |

ΔХ |

SI н /SI ф |

ΔАМо |

ΔХ |

SI н /SI ф |

ΔАМо |

ΔХ |

SI н /SI ф |

|

|

3 |

–2 |

–274 |

+1,1 |

–14 |

–182 |

+0,6 |

–34 |

–121 |

+0,3 |

|

10 |

+2 |

–209 |

+1,3 |

–9 |

–134 |

+0,8 |

–18 |

–90 |

+0,6 |

|

25 |

+6 |

–173 |

+1,9 |

–1 |

–94 |

+1,2 |

–6 |

–54 |

+0,8 |

|

50 |

+13 |

–131 |

+3,0 |

+12 |

–60 |

+1,8 |

+7 |

–21 |

+1,4 |

|

75 |

+28 |

–87 |

+5,8 |

+23 |

–6 |

+2,8 |

+25 |

+19 |

+2,2 |

|

90 |

+36 |

–36 |

+6,4 |

+38 |

+53 |

+4,5 |

+50 |

+56 |

+4,1 |

|

97 |

+48 |

+1 |

+9,1 |

+46 |

+110 |

+7,1 |

+69 |

+92 |

+6,0 |

Примечания: 1. Полужирным шрифтом выделены значения процентильных диапазонов для лиц, попадающих в группы риска развития дезадаптационных состояний. 2. ΔХ – разница в значениях вариационного размаха кардиоритма до и в процессе ортостаза, SIн /SI ф – отношение стресс-индекса нагрузки (ортостаза) к этой же величине фона.

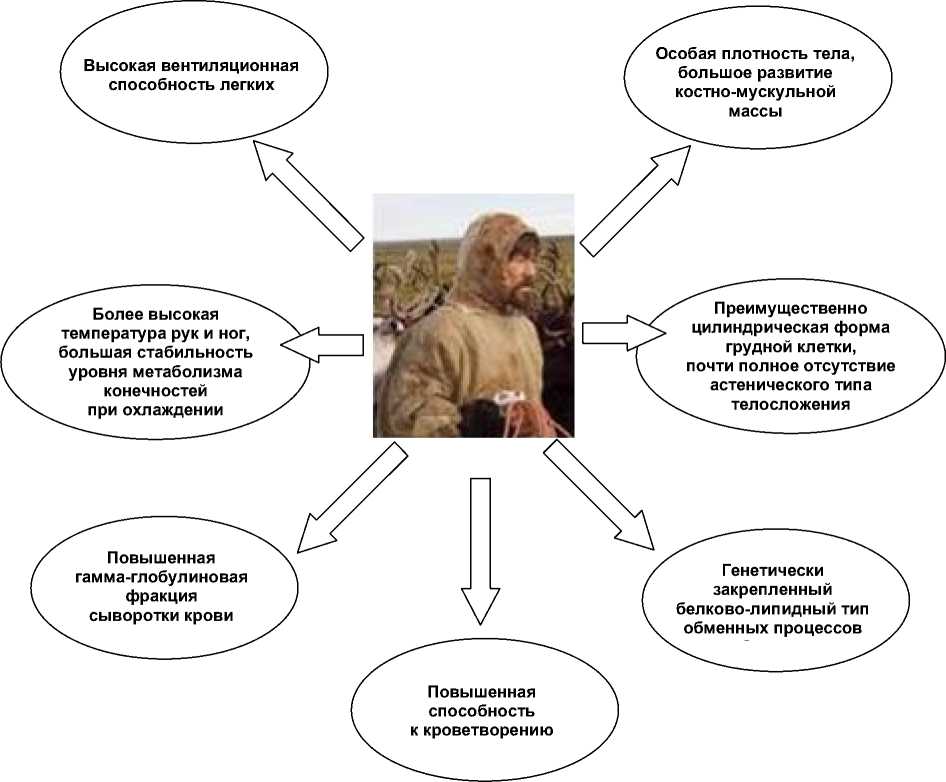

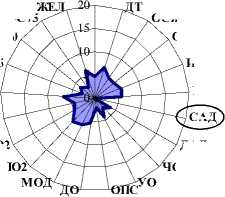

Исходя из научно доказанных фактов о генетически закрепленных морфофункциональных признаках и показателях адаптиро-ванности аборигенных популяций к природно-климатическим факторам Крайнего Севе- ра (рис. 3) составлена принципиальная схема формирования ряда негативных физиологических процессов при переезде человека в высокие широты [3, 13, 14, 16].

Рис. 3. Морфофункциональные этнические особенности аборигенов Севера

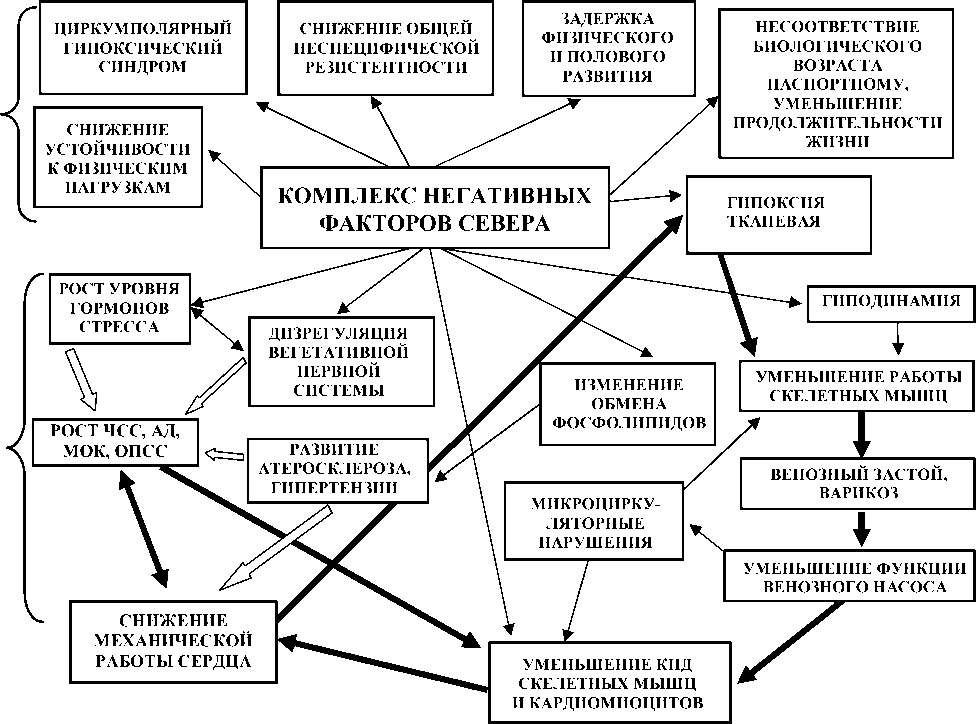

На рис. 4 схематически представлены некоторые процессы, происходящие в организме лиц, впервые пребывающих в условия высоких широт. Подчеркнем, что в течение определенных адаптационных периодов у мигрантов развивается ряд устойчивых специфических состояний, в патофизиологической основе генеза которых лежит влияние на организм сочетанного длительного воздействия не только низких температур, но и всего экстремального природно-климатического комплекса. Такой комплекс состоит из выраженных сезонных изменений светопериодики, гелиогеомагнитных флюктуаций, резких градиентов атмосферного давления, способствующих формированию состояния полярного напряжения с проявлениями циркуляторной и тканевой гипоксии, явлениями одышки и утомляемости. При этом формирующиеся в организме одни неблагоприятные процессы по принципу синергизма начинают усиливать действие других, которые в свою очередь создают условия для возникновения и устойчивого поддержания дезрегуляторных и патологических процессов по типу «порочного круга» (рис. 4).

1 – организменный уровень; 2 – системный уровень

Рис. 4. Формирование негативных процессов у человека на Севере (полужирные стрелки указывают на «порочные круги», толстые контурные стрелки – направление эффекта синергизма)

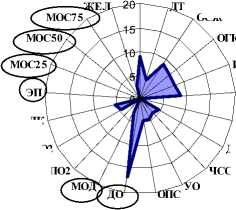

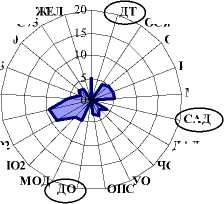

Учитывая поливалентность действия факторов Севера на организм различных групп лиц, постоянно там проживающих, мы с помощью математического аппарата многофакторного анализа, обработали имеющиеся в нашем распоряжении массивы данных однотипных морфофункциональных показателей организма у следующих контингентов северян: аборигенов, мигрантов, уроженцев Севера 1-го и 2-го поколений из числа европеоидов (укорененные лица). Оказалось, что структура факторов, представленная в виде лепестковой диаграммы, наглядно демонстрирует особенности адаптивных профилей, построенных с использованием более чем 20 различных морфофункциональных показателей. При этом адаптивный профиль наиболее отличался у мигрантов, а у последую- щих поколений укорененных популяций приближался к профилю аборигенов, указывая на формирование эффективных долговременных адаптационных перестроек по конвергентному типу (рис. 5).

Таким образом, проведение комплексных исследований жителей северных и приарктических регионов показывает, что стратегия развития этих территорий должна опираться на закрепление на них популяций из числа укорененных европеоидов, что будет постепенно снижать необходимость организации трудового процесса при добыче углеводородов и других полезных ископаемых вахтовым способом с упором на вахту длинного плеча как наиболее стрессогенную и разрушительную для здоровья человека.

М

МТ

МОС7 5

ОСЖ

МОС50

МОС2 5

ЭП

ИП

МТ/S

САД

ДАД

ДК

КИО2

У 1

МТ

МОС75

ОСЖ

ОГК

ИП

МТ/S

МОС50

МОС25

ЭП

ДК

КИО2

САД

ДАД

СС

МТ

У 2

ЖЕ

МОС75

ОСЖ

А

ЭП

МТ/S

САД

ПО2

ДАД

ЧСС

МО

Д

ПС

МТ

МОС75

ОСЖ

ОГК

ИП

МТ/S

МОС50

МОС25

ЭП

ДК

КИО2

САД

ДАД

СС

Рис. 5. Адаптивные профили (экологические портреты) мигрантов (М), уроженцев Севера 1-го (У1), 2-го (У2) поколений и аборигенов (А) (размерность диаграмм дана в %; функциональные показатели, имеющие в структуре факторного анализа нулевое процентное значение, выделены овалом)

Освоение Севера в нашей стране с ориентацией на массовое привлечение мигрантов в стратегическом и геополитическом аспектах должно постепенно отходить на 2-й и 3-й план, так как физиологическими и медико-биологическими исследованиями показано, что в 4-й и 5-й зонах с уровнем диском-фортности территорий от 30 до 55 баллов (рис. 1), где сосредоточены основные запасы полезных ископаемых, возможно постоянное и безопасное проживание населения при современном уровне развития надлежащей социально-экономической инфраструктуры, в создании которой не заинтересованы фирмы, ориентированные на организацию вахтового труда.

Если исходить из диктуемых принципов глобализации и долговременных военных, экономических и демографических интересов, то для России XXI в. важнейшей составляющей устойчивого развития должно стать закрепление населения в северных регионах, а не ориентация на вахтовые схемы органи- зации жизнедеятельности человека. Об этом же еще 20 лет назад писали в своей монографии Н.А. Агаджанян и В.И. Торшин: «Освоение и обживание Севера возможно только при неуклонном его заселении. В этом и только в этом может состоять основная стратегия освоения северных районов. Вахтенный метод можно считать лишь временным тактическим вариантом практического претворения этой стратегии в жизнь» [1].

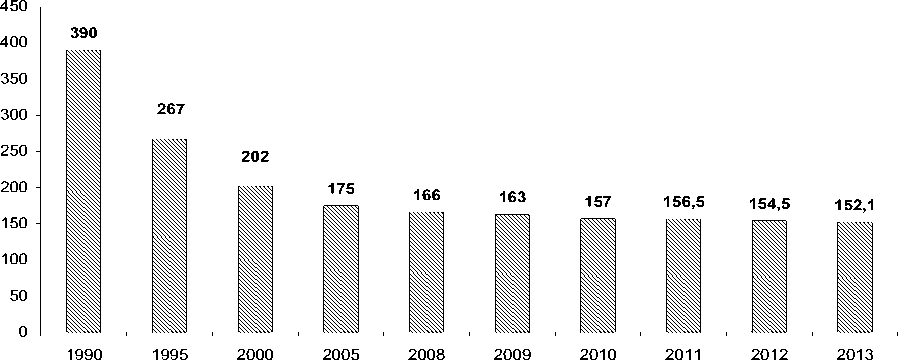

По этому пути активно идет Аляска, которая увеличила свою численность по сравнению с 80-ми гг. в 1,8 раза и где в настоящее время проживает около 735 тыс. чел. За этот же период времени население Магаданской области уменьшилось более чем в 2 раза (рис. 6).

В настоящее время Аляска считается одним из самых богатых штатов, при этом стоимость жизни в Анкоридже по отношению к столицам северо-западных штатов Америки, таких как Вашингтон (столица Сиэтл), Айдахо (столица Бойсе), неуклонно снижается.

Рис. 6. Динамика численности населения Магаданской области, тыс. чел.

В связи с этим необходимо создание для северян из числа укорененных лиц устойчивых преференций, стимулирующих не отъезд, а закрепление населения в приарктической зоне. Одной из составляющих таких преференций должна стать новая парадигма организации северного здравоохранения, основанная не на подушевом планировании обеспечения медицинской помощью жителей Крайнего Севера, а на безусловной возможности получения ее в полном объеме и в кратчайшие сроки. Это потребует создания и поддержания в хорошем состоянии наземной, водной и воздушной транспортной сети, создаст условия как для развития промышленности, так и для появления уверенности населения в своем будущем, исчезнет синдром «отложенной жизни» и чувство «временщика».

Необходимо под эгидой РАН (с учетом вхождения в ее состав академий медицинских и сельскохозяйственных наук) развернуть комплексные исследования по изучению региональных особенностей обеспечения жизнедеятельности и определению на различных структурных и функциональных уровнях физиологических границ нормы реакции среди различных поколений укорененных северян. Это позволит разработать объективные критерии количественной оценки влияния экстремальных природно-климатических, техногенных и социальных факторов на здоровье человека не только в конкретный текущий момент времени, но и в плане долговременного прогнозирования.

Проводимые в последние годы на северо-востоке РФ комплексные исследования в области экологии и физиологии человека показали, что соматоморфофизиологические показатели и функциональные резервы у юношей из числа укорененных европеоидов 1-го и последующих поколений и аборигенов имеют тенденции к сближению и идут по пути так называемой конвергентной адаптации [10]. Однако подчеркнем, что среди укорененных европеоидов проживание на Севере не имеет прямой зависимости с положительными адаптационными эффектами и расширением гомеостатических возможностей организма. В связи с этим изучение вклада различных экстремальных факторов окружающей среды, влияющих на количественную характеристику «цены адаптации» и структуру показателей, определяющих экологический портрет популяций, является одной из фундаментальных проблем физиологии человека, которая может быть решена нашим научным сообществом уже в первой половине этого столетия при условии политической воли и государственного заказа на такие исследования.

К сожалению, в Государственной Думе уже более 10 лет отложены в долгий ящик все научные материалы по обоснованию концепции федерального закона «О районировании территорий РФ», учитывающего методику расчета интегрального индекса диском-фортности, включающего медико-биологические критерии адаптации. Учитывая сильно возросший в последние годы интерес всех экономически развитых (и не только) государств к арктическим территориям, России необходимо создать долгосрочную комплексную междуведомственную программу по развитию своих циркумполярных регионов. В этой программе, помимо социальноэкономических вопросов, должна быть всесторонне отражена роль человеческого фактора в устойчивом развитии северных территорий. Оптимальной юридической основой для реализации такой программы мог бы стать свод законов, логически объединенных в Северный кодекс (по аналогии с Трудовым кодексом). Однако это потребует от руководства страны не только проявления воли, но и признания ведущей роли при долгосрочном освоении арктических регионов общечеловеческих и экологических интересов по сравнению с конъюнктурой рынка и текущим политическим моментом. По всей видимости, в стране необходимо восстановить специальное ведомство (по типу существовавшего Госкомсевера), в котором объединить все задачи и функции по развитию северных территорий, которые в настоящее время распределены между более чем 10 различными ведомствами.

В заключение отметим, что решение проблемы долгосрочного освоения арктических территорий России невозможно без пересмотра парадигмы отношения к Северу только как к стратегическому запаснику полезных ископаемых, где превалируют взаимоотношения по типу «метрополия – колония».

В связи с чем необходимо проведение следующих мероприятий:

OF ADAPTATION PROCESSES AND HUMAN ECOLOGY

IN THE POLAR AND ARCTIC REGIONS OF RUSSIA: CONCEPTUAL APPROACHES TO SOLVE THEM

Research Center «Arktika» FEB RAS

The article discusses the features of adaptive reconstraction in modern aborigines, aborigines 70 – 80 years of the last century and the natives of the North from the Europeoids. It has been shown that young modern aborigines and rooted populations among Europeoids, there is many morphofunctional parameters a convergence of their absolute values. Addresses the need for zoning of the Russian Federation on the basis of discomfort index, which along with climatic and geographic and socio-economic indicators must be taken into account and biomedical component.

Keywoords: Far North, the аborigines, rooted populations among Europeoids, adaptation, zoning.

Список литературы Современные проблемы адаптационных процессов и экологии человека в приполярных и арктических регионах России: концептуальные подходы их решения

- Агаджанян Н. Н. Экология человека: избранные лекции/Н. Н. Агаджанян, В. И. Торшин. -М.: КРУК, 1994. -256 с.

- Агаджанян Н. Н. Экологический портрет человека на Севере/Н. Н.Агаджанян, Н. В. Ермакова. -М.: КРУК, 1997. -208 с.

- Авцын А. П. Введение в географическую патологию/А. П. Авцын. -М.: Медицина, 1972. -338 с.

- Алексеева Т. И. Географическая среда и биология человека/Т. И. Алексеева. -М.: Мысль, 1977. -302 с.

- Бойко Е. Р. Физиолого-биохимические основы жизнедеятенльности человека на Севере/Е. Р. Бойко. -Екатеринбург: УрО РАН, 2005. -190 с.

- Кривощеков С. Г. Психофизиологические аспекты незавершенных адаптаций/С. Г.Кривощеков, В. П. Леутин, М. Г. Чухрова. -Новосибирск: Изд-во СО РАМН, 1998. -100 с.

- Лоскутова А. Н. Возрастные перестройки вариабельности сердечного ритма и гемодинамики у аборигенов Севера в зависимости от ведущего типа вегетативной нервной регуляции/А. Н. Лоскутова, А. Л. Максимов//Российский физиологический журн. им. И. М. Сеченова. -2014. -Т. 100, № 5. -С. 634-647.

- Максимов А. Л. Влияние холодового закаливания на щитовидную железу и параметры липидного обмена у лиц длительно проживающих в условиях Северо-Востока России/А. Л. Максимов, А. Л. Горбачев//Физиология человека. -2003. -Т. 29, № 2. -С. 62-66.

- Максимов А. Л. Концептуальные и методические подходы к комплексному районированию территорий с экстремальными условиями проживания/А. Л. Максимов. -Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2006. -54 с.

- Максимов А. Л. Тенденции и вектор адаптивных перестроек у современных аборигенных и укорененных популяций Северо-Востока России/А. Л. Максимов//Вестн. Уральской медицинской академической науки. -2014. -№ 2 (48). -С. 73-75.

- Методические подходы к районированию Севера России/М. П. Рощевский . -Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2004. -С. 3-23.

- Серкин В. П. Невроз отложенной жизни (НОЖ)/В. П. Серкин//Вестн. Северного Международного ун-та. -2003. -Т. 1. -С. 131-136.

- Современный взгляд на народную медицину Севера/В. Д. Хаснулин . -Новосибирск: СО РАМН, 1999. -281 с.

- Степанова Г. К. Морфологические и функциональные признаки адаптированности муж-чин различных этносов республики Саха (Якутия): автореф. дис. … д-ра мед. наук/Г. К. Степанова. -М., 2005. -51 с.

- Типологические особенности функционального состояния регуляторных систем у школьников и юных спортсменов (по данным анализа вариабельности сердечного ритма)/Н. И. Шлык //Физиология человека. -2009. -Т. 35, № 6. -С. 85-93.

- Экология человека: учебник для вузов/под. ред. А. И. Григорьева. -М.: Гэостар Медицина, 2008. -240 с.

- Эштрекова Л. А. Автономный гомеостаз у детей младшего школьного возраста/Л. А. Эштрекова, С. Г. Сабанчиева//Бюл. ВСНЦ СО РАМН. -2007. -№ 3 (55). -С. 53-57.