Современные проблемы российского уголовного права, связанные с квалификацией преступлений против свободы в рыночных условиях

Автор: Нащекин Е.Е.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Статья в выпуске: 6-1 (12), 2016 года.

Бесплатный доступ

Свобода личности, преступления против прав и свобод личности, рамки квалификаций преступлений, баланс "индивидуум-общество"

Короткий адрес: https://sciup.org/140269319

IDR: 140269319

Текст статьи Современные проблемы российского уголовного права, связанные с квалификацией преступлений против свободы в рыночных условиях

Свобода является ядром развития личности и эта парадигма положена в основу ущемления свободы в качестве наказания за преступления в последние 400 лет развития нашей цивилизации1. При этом совершенно свободной индивидуум может быть только в полном одиночестве, вне общества, так как любые социальные связи- это ограничения на действия (сознательные, бессознательные, задокументированные, или просто существующие в виде традиций). И по отношению к себе личность может совершать любые действия (например: отказ от еды по религиозным мотивам и пр.) и невозможно это квалифицировать как преступление. Действующий правовой механизм в границах конкретного исторического цикла функционирует в соответствии с принципами правового государства, нормативно закрепленными.

Автором представлено только узко-практическое исследование проблем в рамках действующего законодательства РФ, содержащего понятие «свобода»- как объект посягательства и имеющих признаки насильственного ограничения субъекта третьими лицами (главы 17,18,19 УК РФ). При этом важно отметить, что Россия, как субъект международного права, строго выполняет условия международных документов, защищающих свободу человека [2].

Эволюция общественных отношений привела к тому, что важнейшими признаками в плане уголовно-правовой защиты свободы личности являются честь, достоинство и репутация человека, которые взаимосвязаны и характеризуют личность. Также выделяют три направления, дифференцированные по критериям преобладания признака: во-первых - преступления против политических прав и свобод; во-вторых -преступления против личных прав и свобод; в-третьих, преступления против социально-экономических прав и свобод.

Совокупность трех вышеуказанных направлений правового регулирования представлена далее на рис.1.

Рис.1. Уголовный Кодекс РФ- комплекс правового регулирования преступлений против прав и свобод личности.

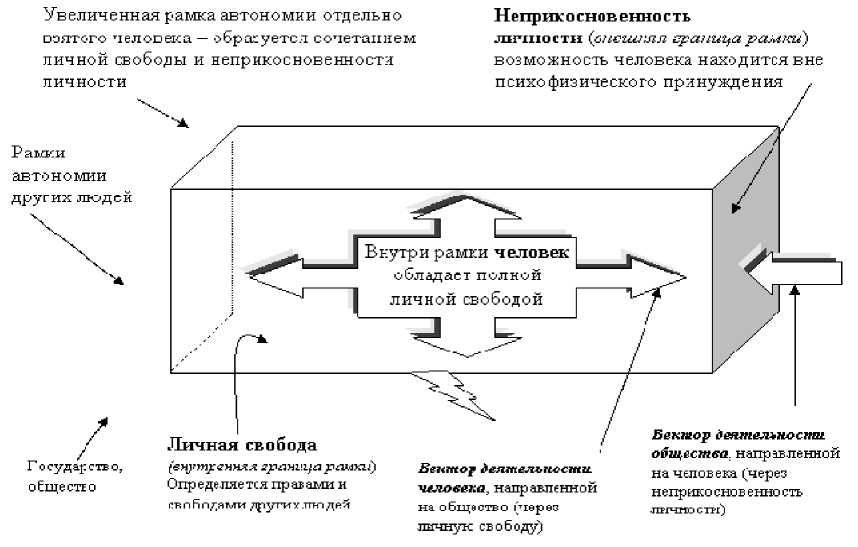

В системе целей и задач уголовного права РФ «охрана прав и свобод человека и гражданина» имеет приоритетное значение ввиду социального императива личности и гражданина в фундаментальном документе нашей страны - Конституции РФ (2-я глава Конституции РФ, в общей совокупности 48 статей). [1] А на рис. 2 показано визуально -что существуют рамки свободы, за которыми начинают возникать правоотношения в результате взаимосвязей с другими субъектами.

Внутри рамки человек обладает полной личной свободой

Увеличенная рамка автономии отдельно взятого человека — образуется сочетанием личной свободы и неприкосновенности личности

Неприкосновенность jnnirotiH (з/<ем^з?л ера; тг^а рам;ти'} возможность человека находится вне психофизического принуждения ,

Г о сударе те о, а Еще стеш

Р амии автономии других людей

Личная свобода

(в>угнуггмнял зр я ми у я ^ямхы) Определяется правами и пв n К пдями други y .тттл дей

Бекмор ^еятпвл^мости ойщ бсмва; наир эвленной на человека (через н епр ико ено в е нно сть лично стм)

5г?<ж»^ ^елтети кс-сжи. ч^-ч^бгуко, направленной на общество гтерез ПКЧЩ.ГК СБ о б оду)

Рис.2. Рамки квалификации действий субъектов внешней среды по отношению к свободе человека.

Исторически сложился парадокс для рассматриваемого в настоящей статье явления: для обеспечения своего благополучного существования общество вынуждено сдерживать активность (включая и социальнонегативную) своих граждан, а сделать это возможно, лишь ограничивая до некоторой степени свободу всех граждан. И этот парадокс разрешался только путем смены общественного строя - когда удалялись прежние условия и создавались новые - более адекватные. Меры, обеспечивающие защиту общества от преступных посягательств, могут сами стать реальной угрозой правам человека - «если будут нарушены условия», при которых ограничение прав всех граждан остается допустимым и даже необходимым элементом демократического правопорядка. Поэтому необходимы широкая дискуссия среди специалистов теории и истории уголовного права в определении основных проблем и направлений их решения, формируя специфические организационно-правовые средства (правовая культура, правовое сознание, законность, правопорядок). В, частности в 2012-2015 гг. в своих научных публикациях Киричек Е.В. обобщает методологические признаки структуры правового механизма формирования баланса свободы «индивидуум-общество»: системности, интегративности, полиструктурности, многосторонности, многоуровневости, иерархичности, целенаправленности [4,5].

Исследование юридической теории и практики позволяет выделить состав совокупности разнообразных действий (актов). П ринимая во внимание исключительность ограничения прав для гражданина и личности, и вместе с тем насущная общественная необходимость такого ограничения для решения задач уголовного права и создания условий социальной справедливости, представляется, что одномоментный баланс (то есть для каждого уголовного дела) будет найден лишь при соблюдении группы критериев (см.Табл. 1)

Таблица 1.

Критерии задач уголовного права по делам, связанным с преступлениями против свободы

|

Критерий 1 |

наличие оснований и условий, предусмотренных законом; |

|

Критерий 2 |

достижение общественных целей, ради которых неприкосновенность личности частично ограничивается; |

|

Критерий 3 |

наличие законно и обоснованно возбужденного уголовного дела; |

|

Критерий 4 |

применение ограничения только к лицам, процессуальный статус которых прямо установлен действующим законом страны; |

|

Критерий 5 |

соразмерность объема ограничений прав лица с действительной необходимостью (социальной, политической, экономической, безопасности и пр.), диктуемой обстоятельствами дела |

С позиций системного подхода важно сделать вывод об отсутствии единообразного трактования свойств свободы как в современном международном правовом поле, так и в процессе общественных преобразований в РФ в период 1991-2015 гг., что позволяет выделить группу проблем российского уголовного права [5,6,7,8], связанных с квалификацией преступлений против свободы в виде взаимосвязанных проблем (от общего к частному):

-

1 - проблема разночтений в международном и российском уголовном законодательстве понятия «свобода личности»

-

2 - проблема коллизий правового регулирования соотношения свободы и ее ограничений в целях обеспечения общественной безопасности и устойчивости;

-

3 - проблема взаимосвязи трех векторов системы уголовного права в части гарантий прав и свобод человека: личной свободы, политической свободы и экономический свободы;

-

4 - проблема однозначно-объективной доказуемости мотивов правонарушителей в рамках судебной практики в РФ в отношении преступлений, квалифицированных по статьям глав 17,18,19 УК РФ.

Список литературы Современные проблемы российского уголовного права, связанные с квалификацией преступлений против свободы в рыночных условиях

- Конституция Российской Федерации: (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ): [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справочная правовая система. - Электрон. данные. - Режим доступа: http: www.consultant.ru.

- Философия: Учебное пособие для поступающих в аспирантуру. - СПб.: Издательство РХГА, 2015. - 188 с.

- Киричёк, Е.В. Конституционные права и свободы человека и гражданина в России: теория и практика, история и современность, проблемы и перспективы: монография / Е.В.Киричёк. Тюмень: Филиал Московского института государственного управления и права в Тюменской области, 2012.

- Киричёк, Е.В. Некоторые аспекты правоохранительной деятельности по охране и зашиты прав и свобод человека и гражданина в РФ / Е.В. Киричёк // Права человека и правоохранительная деятельность: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. (13.12.2013 г.) / Академия МВД Республики Беларусь. -Минск, 2013. С. 96-99.

- Кириенко, М.С. Внутренняя среда системы Особенной части УК РФ / М. С. Кириенко, А. Н. Классен // Проблемы права. - 2012. - № 5. - С. 113-120.

- Черепенникова, Ю.С. Проблемы в особенной части уголовного кодекса Российской Федерации и способы их восполнения: автореферат дис.. кандидата юридических наук: 12.00.08 / Ю.С.Черепенникова; [Место защиты: Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина].- Москва, 2010.

- Дрожжина, Е.А. Объект преступления в уголовно-правовых доктринах зарубежных стран / Е.А.Дрожина // Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен: Материалы IX Российского Конгресса уголовного права, 29-30 мая 2014 г. - М., 2014. С. 410 - 413.