Современные проблемы устойчивого экономического развития региона

Автор: Осипов Вячеслав Львович

Журнал: Экономический журнал @economicarggu

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 2 (38), 2015 года.

Бесплатный доступ

Теоретически обосновано, что в настоящее время формируется новая концепция региональной политики «регионального саморазвития на базе учета интересов регионов и возложения ответственности за развитие регионов на местные органы власти». Реализация данной концепции рассматривается как необходимое условие придания динамизма и устойчивости социально экономическому развитию стран и сообществ государств.

Регион, региональная политика, потенциал, система, региональное образование, экономическая устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/14915244

IDR: 14915244

Текст научной статьи Современные проблемы устойчивого экономического развития региона

Динамичность рационального знания приводит к существованию различных трактовок одних и тех же понятий, определяющих явления действительности с той или иной степенью приближенности к реальности. Особенно серьезные теоретические и практические трудности возникают при изучении сложных систем, характеризующихся неоднозначностью, противоречивостью, многоаспектностью, мобильностью протекающих в них процессов. Именно к таким системам относится регион, являясь по этой причине, объектом изучения различных отраслей социальных знаний.

Основные отличительные признаки региона были сформулированы еще в рамках общей теории экономической географии, где понятие «регион» используется как синоним понятия «район». Применение термина считается правомерным при наличии у территории следующих признаков:

специфики данной территории, обусловленной насыщающими ее элементами (что отличает данную территорию от других);

единства, взаимосвязанности (целостности) этих элементов.

В качестве методологической основы изучения такого территориального образования и управления его развитием признается необходимым рассматривать все насыщающие территорию элементы не изолированно, а в их единстве, с применением системного подхода.

Исследованиям проблем развития экономически-устойчивого потенциала региона посвящены работы В.Д. Андрианов 1 , A.M. Бабашкина 2 , Л.Н. Бул-гакова 3 , В.И. Бувальцева 4 , В.И. Видяпина 5 , А.В. Дорждеев 6 , П.А. Ибрагимо-ва 7 , Е. Коваленко 8 , Г. Зинчук., С. Кочеткова, А.Р. Сафиуллин 9 , И.В. Фролова 10 .

Регион предстает как многофункциональная и многоаспектная система. Являясь, прежде всего, территорией, по каким-либо признакам отличающейся от сопредельных территорий, он характеризуется доминированием внутренних связей над внешними, что придает ему целостность. Регион выполняет функцию координации развития достаточно большого количества местных объектов в соответствии с законами и интересами того пространства, частью которого он является. Признавая необходимость применения системного подхода к изучению закономерностей развития региональных образований, современные исследователи используют различные методологические принципы.

Признавая высокую научную значимость работ вышеперечисленных авторов, следует отметить, что в имеющихся исследованиях недостаточно изученной остается проблема выявления приоритетов устойчивого развития, которые требуют изменения методологической основы изучения региона и рассмотрения регионального образования как единой природнообщественной системы, имеющей собственные цели развития и некоторый порог устойчивости, определяемый сбалансированностью взаимодействующих факторов регионального развития: социальных потребностей, технологических возможностей, экономической целесообразности и экологических императивов жизнедеятельности что обусловливает актуальность поведенного исследования.

Вместе с тем, принципиально важным в современной концепции региона является объединение его территориальной сущности с функциональной ролью, которую играет региональный уровень в общей системе государственного управления. Являясь посредником между центральным уровнем и большим количеством местных получателей или объектов, регион выступает в роли института, которому предоставляются полномочия планирования и программирования собственного развития.

Цель статьи – на основе подходов к оценке потенциала региона выявить современные проблемы устойчивого экономического развития.

Помимо этого, объективной необходимостью данного процесса является наличие определенных базовых элементов и обоснованию критериев оценки экономически – устойчивого потенциала региона

По нашему мнению, в современных условиях, когда региональные образования становятся активными участниками международно-экономических отношений, рассматриваемую категорию можно определить следующим образом: регион – территория, объединяющая проживающее население, природную среду, созданные человеком объекты, взаимодействие которых определяет ее целостность и обеспечивает процесс жизнедеятельности населения, а устойчивое развитие требует координирующих действий органов управления .

В дальнейшем в советской региональной науке трактовки понятия «регион» трансформировались в зависимости от теоретических и практических задач, возникающих перед исследователями. Выделяются три основных подхода к объяснению сущности этого понятия.

Первый – административно-территориальный, основан на том, что «как хозяйственная система, регион представляет собой неразрывное единство экономического и административно-территориального деления страны, отражающее единство экономики и органов управления ею».

Второй – экономико-географический, при котором регион формируется на основе регионального разделения труда. «Под регионом, – указывает Некрасов Н.Н., – понимается крупная территория страны с более или менее однородными природными условиями, а главным образом харак- терной направленностью производительных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной материально-технической базой, производственной и социальной инфраструктурой».

Третий подход – воспроизводственный – в систему факторов, образующих регион, включает всю сферу социально-экономических отношений: «Регион – это совокупность самых различных отраслей хозяйства рассматриваемой территории, охватывающих производство, распределение, обмен и потребление материальных благ и услуг. Таким образом, в рамках региона осуществляется весь процесс воспроизводства совокупного общественного продукта».

Не останавливаясь на преимуществах и недостатках перечисленных подходов, отметим, что каждое из них было правомерно в контексте проводимого авторами исследования. На наш взгляд, наиболее верную методологическую основу для изучения такого образования, как регион, предложил Я.Е. Месхия: «понятие региона должно указывать на особенность местных условий, не выделяя один какой-либо аспект, а комплексно объединяя все вместе взятые». И далее: «регион – это обособленная часть единого глобального народнохозяйственного комплекса, по каким-либо признакам (территориальным, географическим, административным и экономическим) объединяющая конкретную территорию и комплекс отраслей материального производства и социальной инфраструктуры».

Сходное с этим определение дает М.В. Никитенко, определяя регион как «территориально-локализованную часть экономического пространства общества (целого)». Однако здесь регион выходит за рамки «глобального народно-хозяйственного комплекса», т. к. «экономическое пространство» существенно шире данного понятия. Вместе с тем, регион является частью не только экономического, но и социо-культурного, информационного и других пространств общества. Не случайно Хартия регионализма, принятая Европарламентом в 1988 году, определяет регион как однородную территорию, которая имеет физико-географическую, этническую, культурную, языковую общность, а также общие хозяйственные структуры и общую историческую судьбу.

Стремясь разработать универсальное определение понятия «регион», современная региональная экономика осуществляет поиск общих критериев, присущих всему многообразию конкретных регионов. Так под регионом понимается образуемая силами внутреннего сцепления территория, «которая является однородной по избранному ряду критериев-определителей и по этим же критериям отличается от сопредельных территорий». Гранберг А.Г. трактует понятие «регион», как определенную территорию, «отличающуюся от других территорий рядом признаков и обладающую некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов». Таким образом, исходные критерии: 1) соотнесения с определенной территорией,

-

2) индивидуальной специфики и 3) взаимосвязанности элементов признаются важнейшими признаками регионального образования.

Утверждение императива перехода регионов на модель устойчивого (эколого-социо-экономического) развития привело к дальнейшей эволюции теорий региона. Современными исследователями осознается тот факт, что в регионе соединяются не просто территория и отрасли, а непосредственно взаимодействуют человек, общество и природа. Так, В.А. Поповкин считает, что регион образует целостность природной среды, материальной, созданной людьми среды, а также социума. По мнению Фатеева В.С. «под регионом понимается выделенная по каким-либо критериям часть страны, представляющая собой совокупность расположенных на данной территории населения и окружающей среды (природных и созданных трудом человека объектов), обладающая относительно устойчивыми естественными, историческими, социальными, экономическими и иными особенностями».

Вместе с тем, принципиально важным в современной концепции региона является объединение его территориальной сущности с функциональной ролью, которую играет региональный уровень в общей системе государственного управления. Являясь посредником между центральным уровнем и большим количеством местных получателей или объектов, регион выступает в роли института, которому предоставляются полномочия планирования и программирования собственного развития. Ряд авторов подчеркивают значимость функциональной роли регионального уровня управления. В.В. Маслаков, К.И. Зубков, В.Ю. Пленкин выделяют в качестве дополнительных признаков регионального образования наличие:

«соответствующего экономического и социального объекта, в отношении которого возникает необходимость не просто текущего управления, но координации развития»;

«того уровня или масштаба территории, на котором начинают проявляться признаки конкуренции за капиталовложения между отдельными местностями, что, естественно рождает потребность в создании специальной властно-управленческой инстанции, на которую возлагаются функции координации и определения инвестиционных приоритетов».

В настоящее время формируется новая концепция региональной политики «регионального саморазвития на базе учета интересов регионов и возложения ответственности за развитие регионов на местные органы власти». Реализация данной концепции рассматривается как необходимое условие придания динамизма и устойчивости социально-экономическому развитию стран и сообществ государств. Мощное региональное (или локальное) движение становится доминирующей тенденцией развития во всем мире. При этом наличие местных органов управления, объем властных полномочий и средств, имеющихся в их распоряжении, во многом определяет динамику и перспективы развития региональных образований различного уровня.

С финансовой точки зрения эффективность решения проблем устойчивого экономического развития региона заключается не только в изыскании необходимых для этого денежных ресурсов и их эффективном инвестировании, но и, в первую очередь, в выявлении региональной специфики выделенной проблемы (сравнение изменений индикаторов со среднереспубликанскими значениями в статике и динамике) с целью определения приоритетности осуществляемых для ее решения действий. Для этого нужно определить комбинацию проблемных факторов региона: угроз устойчивому экономическому развитию (болевых точек) и соответственно преимуществ (точек роста).

Сущность региональной специфики проявляется в том, что процессы воспроизводства осуществляются в конкретных условиях, т.е. на уровне региона моделируются основные макропроцессы, которые влияют на стратегию позиционирования страны в мировом сообществе. Обоснуем нашу точку зрения на следующем примере. Выявленная проблема – процесс депопуляции. Если принять ее к решению в целом по стране и обозначить одинаковые для всех регионов меры с выделением денежных средств, то получится, что для г. Севастополь они не будут являться целевыми, поскольку для данного региона проблема не актуальна, а значит затраты принесут меньший эффект по сравнению с проведением мероприятий по профилактике заболеваний. Отслеживать и выявлять приоритетность проблем следует местным органам власти. Данный подход позволяет определить группы проблемных факторов, структурировать возникающие дисбалансы в экономическом развитии региона (табл. 1) и целенаправленно воздействовать на их устранение.

Таблица 1. Схема структурирования факторов по группам

|

Воздействие фактора на развитие экономической системы страны |

Региональное значение фактора в сравнении со среднереспубликанским |

Группы проблем |

|

Дестабилизирующее (–) |

Хуже среднего по стране (–) |

«Угроза» (–; –) |

|

Дестабилизирующее (–) |

Лучше среднего по стране (+) |

«Опасность» (–; +) |

|

Стабилизирующее (+) |

Хуже среднего по стране (–) |

«Благоприятствование» (+; –) |

|

Стабилизирующее (+) |

Лучше среднего по стране (+) |

«Преимущество» (+; +) |

Источник: разработка автора.

В частности, по итогам оценки устойчивого экономического развития г. Севастополь за период 2008-2013 гг. определена комбинация проблемных факторов по взаимосвязям, формирующим экономическое пространство региона. В качестве примера рассмотрим группу «угроз» устойчивому экономическому развитию – это те региональные проблемы, которые дестабилизируют развитие национальной экономики:

-

• «население – экономика»:

-

1) сокращение населения региона по демографическим и социальным причинам (непривлекательность условий проживания, более низкое качество жизни, чем в целом по стране, в первую очередь связанное с недостатками системы здравоохранения, образом жизни);

-

2) уменьшение численности населения, обеспечивающего предложение рабочей силы для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), способствующее увеличению доли неработоспособного населения (рост расходов на социальную помощь), возникновению демографической нагрузке на экономическую систему;

-

3) снижение числа потенциальных потребителей рынка товаров и услуг по причине сокращения периода послепенсионного возраста;

-

• «население – природа»: рост отходов потребления способствует загрязнению окружающей среды и увеличению расходов на их утилизацию;

-

• «экономика – население»:

-

1) высокая степень износа основных фондов при недостаточных объемах инвестиций, обусловливающая снижение эффективности работы организаций, повышение риска аварийности, ухудшение имиджа региона;

-

2) низкий уровень инновационного развития организаций г. Севастополь (за период с 2008 по 2013 г. в целом по Севастополю уровень инновационной активности промышленных организаций вырос с 5 до 12%.;

-

3) уменьшение конкурентоспособности продукции (работ, услуг);

-

4) сокращение мотивации производительности труда;

-

5) снижение эффективности использования капитала организаций региона;

-

6) низкий уровень развития сферы услуг и строительства, отрасли сельского хозяйства;

-

• «экономика – природа»:

-

1) потребность в принятии защитных мер по нивелированию последствий загрязнения атмосферного воздуха, создающего угрозу здоровью населения, качеству жизни в целом;

-

2) недостаточное использование резервов экономики в области лесопереработки, при выявлении которых следует учитывать критерии теории устойчивого развития;

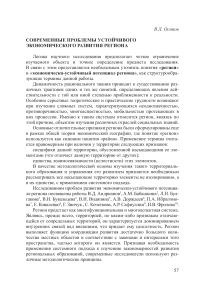

I. Оперативное сравнение устойчивого экономического развития

регионов любого уровня

- оценка процесса развития экономической системы (сопоставление

прироста величины входящих в систему индикаторов);

- сравнительная оценка с применением рейтингового

метода (значения

индикаторов)

Объем промышленного производства на душу населения

|

Средняя заработная плата на одного работника |

Объем выбросов от стационарных источников на душу населения , |

|

II. Мониторинг взаимосвязей, формирующих экономическое пространство |

|

|

региона, на основании матрицы вариантов развития экономической системы |

|

|

(целесообразно использовать системы индикаторов) |

Определение комбинации проблемных факторов, развитие которых:

-

1) не соответствует средней по стране тенденции и является ей прямо противоположным, усугубляя или нивелируя;

-

2) соответствует общенациональной тенденции, но с большим негативным эффектом, т.е. проблема остро проявляется на региональном и усугубляется на национальном уровне;

-

3) соответствует тенденции, но с меньшим негативным или более позитивным эффектом, т.е. исследуемое явление имеет преимущества в развитии, которые необходимо реализовывать и укреплять

Структурирование по группам в зависимости от оказываемого воздействия на экономические системы региона и страны

|

______ ♦ |

♦ |

___________t__________ |

|

|

«Угроза» |

«Опасность» |

«Благоприятствование» |

«Преимущество» |

|

f Латентная угроза f |

|||

Цель: диагностирование проблем воспроизводственных взаимосвязей экономической системы региона, понимание причинно-следственных связей для обоснованного осуществления управленческих мер, достижения их максимальной результативности посредством целенаправленных адресных решений по формированию устойчивого экономического развития

Рис. 1. Алгоритм комплексной оценки устойчивого экономического развития региона ( Источник: разработка автора)

-

• «природа – экономика:

-

1) необходимость устранения воздействия долговременного радиоактивного загрязнения на все сферы жизнедеятельности человека, в том числе исключения из оборота земель, загрязненных радионуклидами;

-

2) необходимость оптимизации землепользования и, соответственно, совершенствования АПК региона;

-

3) нарушение экологического равновесия, снижение эффективности мероприятий по сохранению биоразнообразия;

-

4) потребность в совершенствовании инфраструктуры водообеспече-ния, повышении уровня применяемых технологий;

-

• «природа – население»:

-

1) влияние долговременного радиоактивного загрязнения на здоровье человека, в том числе его репродуктивное качество;

-

2) рост уровня заболеваемости населения новообразованиями, в том числе злокачественными, свидетельствующий о недостаточной эффективности мероприятий по снижению данного вида заболеваемости.

Таким образом, мы предлагаем комплексный подход к оценке устойчивого экономического развития региона на основе алгоритма, представленного на рис. 1, согласно которому устойчивое экономическое развитие региона анализируется в зависимости от цели исследования.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов вопросы определения направленности расходов становятся чрезвычайно актуальными. Необходим метод поддержки принятия решений, суть которого заключается в установлении степени приоритетности проблем. В качестве критериев выявления приоритетности проблем устойчивого экономического развития региона в рамках каждой из групп, в том числе взаимосвязей, предлагаем использовать: количество системных связей каждой проблемы с другими внутри взаимосвязи, группы; сроки ожидаемого эффекта от решения.

Другими словами, необходимо определение проблем, решение которых позволит устранить дестабилизацию в более короткие сроки, чем решение других (не менее важных, также требующих тщательной проработки). Так, решение проблемы депопуляции займет в любом случае более долгий срок, чем воздействие с этой же целью (увеличение числа работоспособного населения) на уровень экономической активности. Это не означает, что долгосрочные проблемы не должны решаться. Наоборот, они требуют разработки долгосрочных программ и прогнозов.

Приоритетные проблемы – это те, которые возникли в настоящий момент, в том числе и за счет проблем, требующих «долгосрочного» решения, воздействие на которые уже сегодня принесет положительный эффект, включая экономический, но для закрепления которого в будущем необходимы долгосрочные программы, учитывающие все дестабилизирующие факторы.

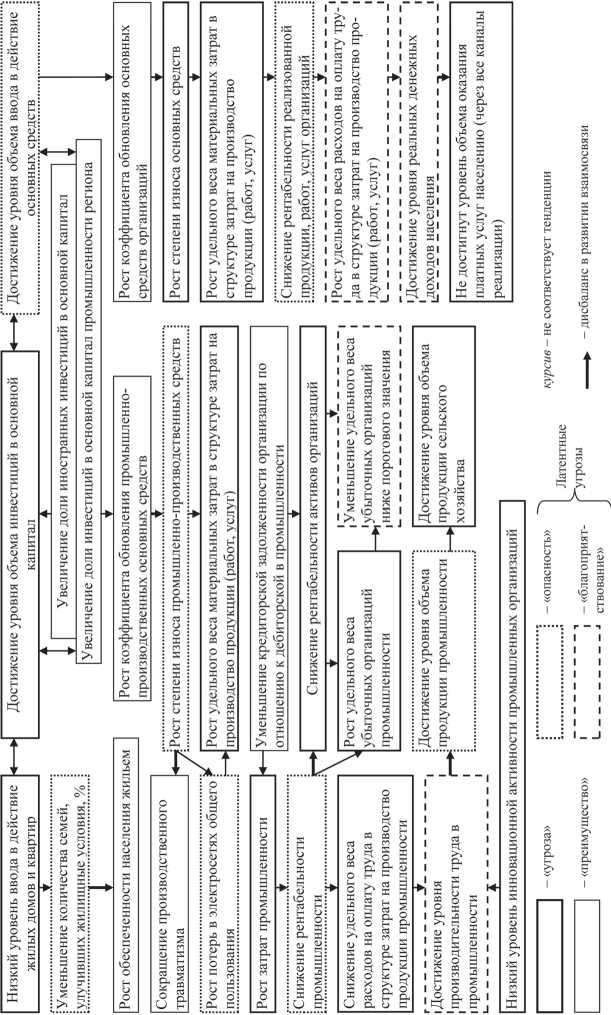

Рис 2. Структурная схема проблем взаимосвязи «экономика – население» Севастополя

Очередность решения проблем группы «угроза» как предпосылок дестабилизации устойчивого экономического развития Севастополя определена следующим образом:

-

1) увеличение объемов инвестиций в основной капитал;

-

2) нивелирование последствий радиоактивного загрязнения территории для проживающего населения;

-

3) обеспечение экологического равновесия.

Результаты применения данного подхода в рамках отдельной взаимосвязи показаны на рис. 2.

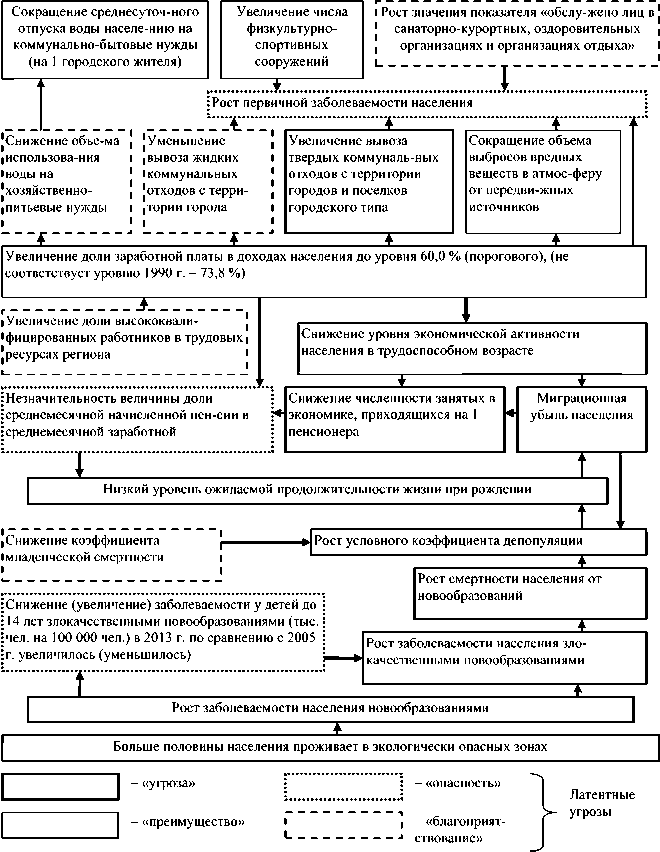

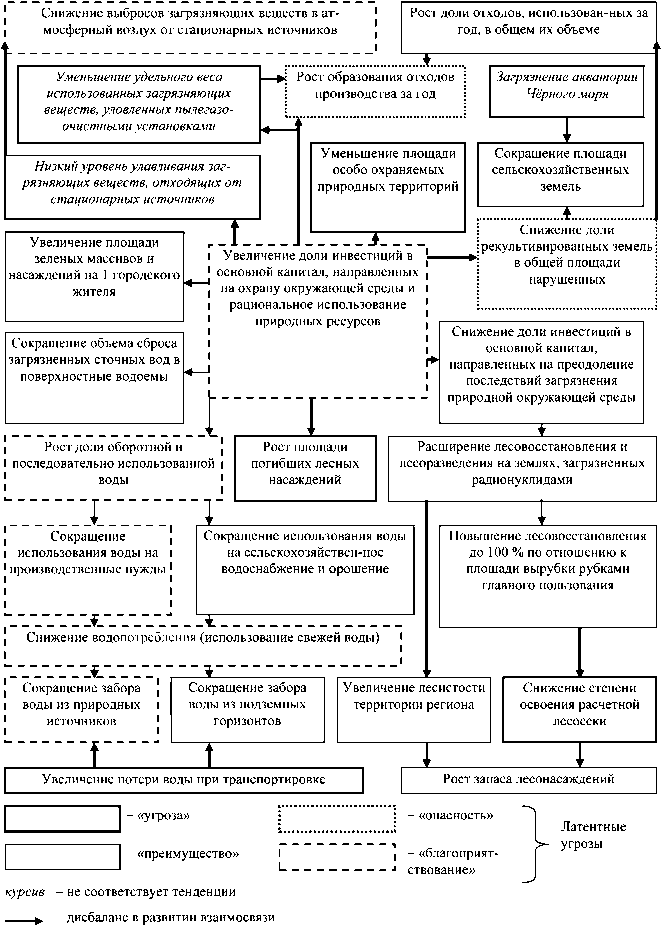

Структурные схемы проблем других взаимосвязей, формирующих экономическое пространство Севастополя, представлены на рисунках 3-4.

Существующая на сегодняшний день политика принятия решений по направлениям воздействия на устойчивое экономическое развитие региона, устранению системных проблем прослеживается при рассмотрении расходной части бюджета г. Севастополь.

Таким образом, «реакция» органов местной власти в денежной интерпретации (расходы регионального бюджета) на выявленные проблемы в развитии г. Севастополь состояла в следующем: бюджетное финансирование области в 2008-2013 гг. было ориентировано в основном на покрытие текущих затрат; капитальные (долгосрочные) вложения в основные фонды экономической сферы были минимальны, недостаточно высоки и имели тенденцию к снижению в социальной сфере, не прослеживались целевые вложения в экологическую составляющую (например, распределение экологического налога, поступающего в региональный бюджет).

Для определения финансовой реакции местных органов власти (посредством бюджета) считаем необходимым ввести в статистическую отчетность регионального бюджета позицию «инвестиционные расходы» – денежные средства, которые они инвестируют в развитие региона (капитальные затраты на инфраструктурные отрасли) и целевые расходы на реальный сектор экономики (всех форм собственности) на оговоренных условиях использования (возвратности, срочности, закрепления соответствующей части акций и т.д.). Это позволит рассматривать индикаторы «реакции» в разрезе не только покрытия текущих затрат, поддержания достигнутых позиций, но и перспективного развития региона, способствующего расширенному воспроизводству экономической системы и отвечающего требованиям устойчивого развития, определить соответствие расходов «приоритетным» проблемами, т.е. целевую направленность.

Реакцию органов власти, отражающую организационно-экономическую деятельность не только по определению направлений расходов бюджета региона, но и привлечению в него инвестиций, созданию условий для накопления сбережений у населения, можно рассмотреть на основании изменения ряда показателей, подтверждающего выводы об уменьшении

курсив - не соответствует тенденции

____► - дисбаланс в развитии взаимосвязи

Рис. 3. Структурная схема проблем взаимосвязей «население – экономика», «население – природа», «природа – население» г. Севастополь роли органов местной власти в достижении устойчивого экономического развития подведомственной территории.

Принимая во внимание существующую региональную специфику проблем, связанных с устойчивым экономическим развитием, ограниченность денежных средств бюджета, в том числе концентрацию на текущих затратах, можно сказать, что определение приоритетов регионального развития – первостепенная цель, достижение которой крайне важно для устойчивого экономического развития. В качестве инструментов для их соблюдения необходимо использовать различные целевые программы. Поскольку основная идея устойчивого развития состоит в достижении паритета экономических, социальных и экологических интересов общества, необходимо отслеживать, чтобы принципы устойчивого развития учитывались в любой деятельности по разработке планов и стратегий.

Существенный момент – связь деятельности по разработке местной повестки с уже ведущейся деятельностью местных органов власти, поскольку, как показал анализ, многие компоненты данного процесса не новы, они уже часто применяются. В г. Севастополь ежегодно местными органами власти представляется Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год, который содержит отчет о выполнении основных прогнозно-целевых показателей, прогноз и проект бюджета. Данный документ нельзя признать определяющим цели социально-экономической в целом и бюджетной политики региона в частности, так как цель предполагает наличие некой программы действий для достижения конкретного результата, в то время как прогноз включает лишь наиболее вероятный сценарий развития событий.

Считаем целесообразным предложить ввести в местное законодательство такой документ, как Долгосрочная программа социальноэкономического развития территории (или Местная повестка дня), утверждаемый и ежегодно корректируемый на законодательном уровне и содержащий количественные и качественные характеристики основных социально-экономических показателей, которые государственная власть предполагает обеспечить в результате своей деятельности, и мероприятия по их достижению. Конкретные программы действий на ближайшую и отдаленную перспективу позволят местным властным структурам не только оперативно решать неотложные проблемы (текущие), но и координировать работу всех органов и лиц, заинтересованных в развитии региона, обеспечивать его целенаправленность. На наш взгляд, первоочередной целью на региональном уровне должна стать подготовка концепции развития региона как системы представлений о стратегическом выборе, целях и приоритетах развития, основных положений в разрезе ее отдельных составляющих и средств реализации указанных целей.

Концепция развития региона, рассматривающая в качестве основных приоритетов те характеристики и стороны жизнедеятельности региона,

Рис. 4. Структурная схема проблем взаимосвязей «экономика-природа», «природа-экономика» г. Севастополь которые определяют его конкурентоспособность, является основанием для разработки: стратегического плана развития региона как средства координации усилий и достижения взаимопонимания всех заинтересованных сторон; программы – прогнозно-аналитического документа, реализующего концепцию и содержащего совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам проведения мероприятий, направленных на достижение намеченных целей устойчивого экономического развития региона; доктрины регионального развития Севастополя, определяющей направления региональных политики и развития.

Таким образом, механизм устойчивого экономического развития региона в условиях экономической трансформации представляет собой систему мер, обеспечивающих стабильное развитие экономики системного воспроизводства.

Список литературы Современные проблемы устойчивого экономического развития региона

- Андрианов В.Д. Россия: экономика и экономический потенциал/В.Д. Андрианов, A.M. Яковлев. М.: Экономика, 2009. 248 с.

- Булгакова Л.Н. Управление экономикой предприятий и отраслей регионов: теория и практика принятия финансово-инвестиционных решений. М.: МИСОН, 2008.

- Бувальцева В.И., Соколовский М.В. Неравномерность регионального развития: особенности проявления и направления преодоления//Экономика. 2008. № 3. С. 44.

- Бабашкина A.M. Государственное регулирование национальной экономики: Учебн. пособие. М.: Финансы и статистика, 2007. 480 с.

- Региональная экономика/Под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. М.: Инфра-М, 2009. 666 с.

- Дорждеев А.В. Теоретико-методологические основы устойчивого развития экономики регионов . URl: http://www.msiu.ru/conference/section_1/.

- Ибрагимова П.А. Оценка экономического потенциала региона//Региональный менеджмент. 2006. № 9. С. 72.

- Коваленко Е., Зинчук Г., Кочеткова С. и др. Региональная экономика и управление. СПб.: Питер, 2008.

- Сафиуллин А.Р. Инвестиционная привлекательность территории как фактор ее конкурентоспособности//Экономические стратегии. 2009. № 8. С. 34.

- Фролова И.В. Теоретические основы и практические приемы рейтинговой оценки инвестиционного потенциала регионов Южного Федерального округа//Финансы и кредит. 2009. № 24. С. 41.