Современные технологии лечения больных с деформирующим артрозом коленного сустава

Автор: Шевцов Владимир Иванович, Карасева Татьяна Юрьевна, Карасев Евгений Анатольевич, Карасев Анатолий Григорьевич, Коркин Анатолий Яковлевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2009 года.

Бесплатный доступ

С 2000 по 2009 г. в ортопедическом отделении № 6 хирургическое лечение деформирующего артроза коленных суставов с использованием видеоартроскопической техники прошли 30 пациентов (35 наблюдений) в возрасте от 21 до 69 лет. Лечебно-диагностическая артроскопия с последующей вальгизирующей подмыщелковой остеотомией большеберцовой кости произведена 27 пациентам, двум пациентам произведена артроскопия коленного сустава с последующей надмыщелковой вальгизирующей остеотомией бедренной кости, одному пациенту произведена артроскопия с последующей варизирующей подмыщелковой остеотомией. Отдаленные результаты прослежены у 29 (96,7 %) больных, в 100 % случаев отмечены хорошие результаты лечения.

Артроскопия, коленный сустав, деформирующий артроз, аппарат илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142121224

IDR: 142121224 | УДК: 616.728.3-007.248-089.84

Текст научной статьи Современные технологии лечения больных с деформирующим артрозом коленного сустава

Дегенеративно-дистрофические поражения коленных суставов, характеризирующиеся нарушением конфигурации сочленяющихся суставных концов костей, снижением высоты и изменением формы суставной щели, вышли на одно из первых мест среди заболеваний опорнодвигательного аппарата.

Гонартроз в 86 % случаев поражает лиц трудоспособного возраста, а в 6,5-14,6 % приводит к инвалидности [15].

Распространённость гонартроза в России составляет у взрослых жителей 112,7 на 1000 населения. Частота заболеваний остеоартрозом нарастает с возрастом и среди лиц старше 60 лет достигает 97-100 % [5, 6, 8, 13].

Для деформирующего артроза характерна полиэтиологичность и прогрессирующее течение. В результате повреждения суставного хряща, последующей его отслойки и обнажения субхондрального слоя кости образуются очаги кистовидной перестройки и реактивного склероза сочленяющихся поверхностей коленного сустава с последующим нарушением биомеханической оси конечности [3, 12, 17, 19].

Деформация коленного сустава и смежных сегментов конечности травматического, диспла-стического либо идиопатического генеза приводит к отклонению оси нагрузки от анатомического центра коленного сустава и нестабильности коленного сустава и как следствие – ухудшение состояния внутрикостного кровотока, развитие венозного застоя с внутрикостной гипертензией, что является причиной постоянных болей в коленном суставе [4]. Мучительный болевой синдром и нарушение биомеханики движений в суставе приводят к ограничению функциональных возможностей пациента и снижению качества его жизни [6].

В настоящее время разработано большое количество различных методик консервативного и оперативного лечения пациентов с гонартрозом в зависимости от стадии заболевания в соответствии с классификацией Н.С. Косинской [2] и J. Kellgren et J. Lawrence [21].

В основу данных классификаций положена группировка рентгенологических признаков (форма суставной щели, состояние хрящевого покрытия и субхондральной кости) и выделение от трёх до пяти степеней тяжести заболевания.

Для лечения ранних стадий дефартроза без нарушения биомеханической оси применяется консервативная терапия. При тяжёлых степенях артроза с нарушенной биомеханической осью пораженной конечности показано оперативное вмешательство.

Для декомпрессии, реваскуляризации и стимулирования регенерации хрящевого покрытия суставных концов широко применяются различные виды остеоперфорации субхондральных суставных отделов и костномозговой полости трубчатых костей [5, 11, 22, 24].

Данные методики малотравматичны, дают хороший анальгезирующий эффект, воздействуя непосредственно на этиопатогенетические звенья заболевания.

С развитием эндоскопической техники широкое распространение получают санационные артроскопические операции на коленных суста- вах при лечении деформирующего артроза [14].

При лечении больных гонартрозом с нарушением биомеханической оси конечности применяются различные виды остеотомий большеберцовой кости [7, 16, 23] с последующей фиксацией различными накостными и внутрикостными металлоконструкциями [9, 18]. Применение аппарата Илизарова как средства фиксации костей голени после корригирующей остеотомии позволяет не только снижать процент осложнений во время лечения, но и корректировать положение остеото-мированных фрагментов костей голени, стимулируя процесс регенерации [1, 5, 10, 20].

Тотальное или одномыщелковое эндопротезирование показано при лечении пациентов с тяжёлой степенью гонартроза в позднем возрастном периоде. Данное оперативное вмешательство, избавляя пациента от мучительного болевого синдрома, отличается травматичностью и связанными с этим возможными осложнениями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 2000 по 2009 г. в ортопедическом отделении № 6 было выполнено хирургическое лечение 30 пациентов (35 наблюдений) в возрасте от 21 до 69 лет (средний возраст составил 50,62 1,5 года).

Большую часть прооперированных больных (46,7 %) деформирующим артрозом коленных суставов составили лица предпенсионного и пенсионного возраста (табл. 1)

Таблица 1

Распределение больных по возрасту и полу

|

Пол |

Возраст больных (в годах) |

|||||

|

21-30 |

31-40 |

41-50 |

51-60 |

61-69 |

Всего |

|

|

М |

0 |

2 |

2 |

6 |

2 |

12 |

|

Ж |

1 |

2 |

2 |

9 |

4 |

18 |

Данное распределение по возрастным группам является следствием медленно прогрессирующего характера течения деформирующего артроза, который клинически наиболее ярко проявляется на фоне возрастных изменений в организме пациентов.

Женщин (18 – 60 %) было в 1,5 раза больше, чем мужчин (12 – 40 %). Наиболее многочисленную группу составили пациенты, занимающиеся интеллектуальным трудом – 12 (40 %), рабочие промышленных предприятий и сельхозрабочие – 6 (20 %), пенсионеры – 7 (23,3 %), безработные – 5 (16,7 %).

Основными причинами развития гонартроза в 86,7 % случаев (26 больных) были обменнодистрофические возрастные изменения сустава, у 4 больных (13,3 %) – различные травмы коленного сустава. У большинства пациентов (76,7 %) была III ст. деформирующего артроза, а у 23,3 % – III – IV ст. деформирующего артроза.

Сопутствующая соматическая патология встретилась у 18 пациентов (60 %). Из них 78 % страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца).

Инвалидность имели 6 (20 %) пациентов, из них инвалиды II группы были 4 (66,7 %), III группы – 2 (33,3 %) больных.

Все больные (100 %) предъявляли жалобы на выраженный болевой синдром, усиливающийся во время и после физической нагрузки. Средняя выраженность болей в покое по шкале NRS-5 составила 1,42±0,08, боли при движении в суставе – 3,42±0,08, ночные боли – 1,48±0,08.

При поступлении в клинику жалобы на хромоту предъявляли 74,3 % больных, на уменьшение толерантности к нагрузке – 100 %. Нарушение функции коленных суставов встретилось в 100 % случаев (сгибание в среднем – 68,28±2,56º, разгибание в среднем – 178,85±0,33º). Варусная деформация встретилась в подавляющем большинстве случаев – 96,7 % (средний варусный угол – 164,55±0,49º), в одном случае (3,3 %) встретилась вальгусная деформация оси конечности (170º). Атрофия мягких тканей нижней конечности была в 76,7 %. Дополнительными средствами опоры пользовались 8 (26,7 %) пациентов: из них использовали костыли – 2 (25 %), трость – 5 (62,5 %). Одна пациентка передвигалась в кресле-каталке (12,5 %). При анкетировании снижение качества жизни отмечали 100 % больных.

Ранее по месту жительства консервативно лечились с кратковременным положительным эффектом (от 1 до 3 месяцев) 20 (66,7 %) больных, 10 (33,3 %) пациентов лечились самостоятельно со слабоположительным эффектом.

Оперативное лечение осуществлялось в два этапа: первый – выполнение диагностической лечебно-санационной артроскопии коленного сустава, второй – коррекция биомеханической оси конечности.

Артроскопический этап выполнялся с использованием оборудования фирмы «Karl Storz» либо «Stryker» при жидкостном заполнении сустава с использованием стандартных доступов: антерола-терального и антеромедиального. По показаниям использовали дополнительные доступы: верхнепателлярный латеральный и верхнепателлярный медиальный. Способ укладки больных стандартный (рис. 1).

При осмотре сустава определяли не только степень повреждения хрящевого покрытия, но и выявляли сопутствующую патологию мягкотканных структур коленного сустава, которая диагностирована в 53,3 % случаев. Так, повреждения внутреннего мениска отмечены у 12 (40 %) больных, наружного – у 2 (6,7 %). Различная степень повреждений передней крестообразной связки была диагностирована у 4 (13,3 %) больных, хон-дромные тела – у 2 (6,7 %) пациентов.

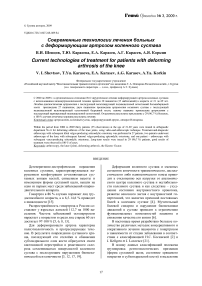

У всех больных отмечена гиперплазия синовиальной оболочки и различная степень выраженности гипертрофии синовиальных сосочков. При II степени повреждения хрящевого покрытия артроскопический этап заключался в удалении отслоенных его фрагментов с последующей механиче- ской хондропластикой шейвером, парциальной резекции мениска с формированием сферы и выполнении различных видов остеоперфораций субхондральной кости (рис. 2).

При выполнении артроскопии коленного сустава пациентов с II-III степенью дегенеративнодистрофического процесса коленного сустава диагноcтирована значительная степень гипертрофии синовиальной оболочки. Синовиальные сосочки выполняли полость коленного сустава. В медиальном отделе коленного сустава определялось значительное повреждение хрящевого покрытия вплоть до обнажения субхондральной кости. В латеральном отделе коленного сустава изменения хрящевого покрытия менее выражены – хондромаляция II степени. Мениски дегенеративно изменены, изменения наиболее выражены в медиальном мениске и у 76,5 % больных мениск был представлен в виде культи (рис. 3).

Артроскопический этап состоял из абразивной шейверной артропластики, абляции, микрофрак-туринга, фенестрации, парциальной менискэктомии и синовэктомии и удаления хондромных тел (рис. 4).

Рис. 1. Классический способ укладки больного при выполнении артроскопии коленного сустава

Рис. 2. Артроскопический вид коленного сустава больного К., 59 лет

а б в г

Рис. 3. Артроскопический вид коленного сустава больной Б., 57 лет: а – область верхнего заворота; б – медиальное плато большеберцовой кости; в – латеральный отдел коленного сустава; г – медиальный мениск

а б

в

Рис. 4. Артроскопия коленного сустава больной Б., 57 лет:

а, б – этапы парциальной менискэктомии; в – удаление хон-

дромного тела

Туннелизацию суставных поверхностей коленного сустава выполняли соответственно распространенности и степени повреждения хряща. Артроскопический этап завершали промыванием сустава физиологическим раствором.

Через 10-14 дней выполняли второй этап – корригирующие (над-, подмыщелковые) остеотомии бедренной, большеберцовой и малоберцовой костей (в нижней ее трети). Три пары взаимоперекрещивающихся спиц, как правило, проводили на трех уровнях. Монтировали аппарат Илизарова из трех колец.

Остеотомию производили при помощи долота через разрез кожи 0,5 см по передней поверхности сегмента в месте предполагаемого сечения кости. После коррекции оси конечности кольца аппарата Илизарова соединяли при помощи резьбовых стержней, проксимальное и среднее кольца – при помощи шарнирных узлов.

В послеоперационном периоде проводили курс консервативного лечения, включающий нестероидные противовоспалительные препараты, хондропротекторы, физиолечение, ЛФК. На наш взгляд, применение хондропротекторов, в том числе и их внутрисуставное введение является целесообразным. При II степени гонартроза внутрисуставно вводили Zeel – T – 2,0 № 5, через день. С целью уменьшения болевого синдрома путем восполнения естественных смазывающих и амортизационных функций синовиальной жидкости при II – III степени остеоартроза один раз в неделю внутрисуставно вводили ферматрон – 2,0, № 3 или однократно дьюралан - 2,0.

Для демонстрации эффективности комбинированной методики лечения представляем клинический пример.

Больная Л., 46 лет, поступила в клинику Центра с жалобами на интенсивные боли в области коленного сустава, резко усиливающиеся после незначительной физической нагрузки, хромоту, ограничение движений в коленном суставе, деформацию правой нижней конечности. При поступлении на стандартных рентгенограммах отмечается неравномерность суставной щели коленного сустава, равномерное усиление субхондрального склероза большеберцовой кости в медиальном и латеральном отделах сустава до 4 мм. Определяются небольшие остеофиты по боковым краям суставной поверхности мыщелков бедренной и большеберцовой костей до 1-2 мм. В боковой проекции – суставная поверхность надколенника неровная, незначительные заострения (энтезофиты величиной 1-2 мм) верхнего и нижнего краев его суставной поверхности (рис. 5, а). На функциональных рентгенограммах правого коленного сустава с голенью: в прямой проекции – уменьшение высоты суставной щели в медиальном отделе до 1 мм (в латеральном – 8 мм), варусная деформация 170º (10º) (рис. 5, б).

а б

Рис. 5. Рентгенограммы больной Л. до операции: а – стандартные рентгенограммы, б – функциональные рентгенограммы с осевой нагрузкой

Первым этапом была выполнена санационная артроскопия: парциальная резекция внутреннего и наружного менисков, дебридмент медиального мыщелка бедренной кости и медиального плато большеберцовой. Очаговая туннелизация медиального мыщелка бедренной кости выполнена под контролем артроскопа. Через 14 дней была выполнена корригирующая остеотомия верхней трети большеберцовой и нижней трети малоберцовой кости с последующим остеосинтезом правой голени аппаратом Илизарова.

На второй день после смены повязок и инфузионной терапии больная приступила к ходьбе при помощи двух костылей с безболезненной нагрузкой на правую нижнюю конечность, на третий день – к ЛФК коленного сустава. Срок фиксации правой голени аппаратом Илизарова составил 40 дней. После снятия аппарата больная прошла курс реабилитации.

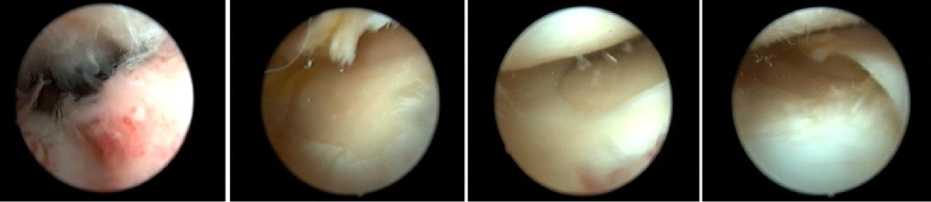

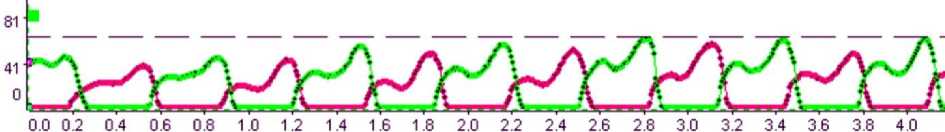

На контрольном осмотре через 5 лет больная жалоб не предъявляет. Ходит без дополнительных средств опоры, хромоты нет (рис. 7).

Функция коленного сустава в полном объеме, пациентка работает по специальности (рис. 8).

На стандартных и функциональных рентгенограммах правого коленного сустава с голенью осевой угол между механическими осями бедренной и большеберцовой костей – 180º, угол наклона плато большеберцовой кости – 10º (рис. 9).

б

Рис. 6. Больная Л. (а) и ее рентгенограммы (б) в процессе лечения

Рис. 7 Подограмма1 Больной Л. Симметричность ходьбы не нарушена. При ходьбе коэффициент асимметрии нагружения – 2,4 % (норма - до 10 %.). Продолжительность переката через стопу D=S. Плавность графика суммарной нагрузки на правой, левой стопах сохранена

-

1 Исследование выполнено вед. н.с. д.м.н. Т.И. Долгановой.

Рис. 8. Больная Л. и ее функциональный результат через 5 лет после оперативного лечения

Рис. 9. Стандартные и функциональные рентгенограммы больной Л. через 5 лет после оперативного лечения

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Из пролеченных с использованием комбинированной методики лечения 30 больных (35 суставов) в послеоперационном периоде осложнения отмечены у пяти пациентов: воспаление мягких тканей вокруг спиц (2), тромбофлебит глубоких вен голени (1), замедленная консолидация (1) и стойкая разгибательная контрактура коленного сустава (1). Следует отметить, что вышеуказанные осложнения не оказали существенного влияния на окончательный результат лечения.

Среднее время фиксации аппаратом составило – 66,1±2,78 дня. В 33,3 % случаев (11 суставов) достигнуто положение нормокоррекции биомеханической оси конечности, гиперкоррекция угла деформации от 1 до 5 отмечена в 67,7 % наблюдений (24 сустава).

Выраженность болевого синдрома по шкале

NRS-5 до лечения оценена у 100 % больных, в ближайшие сроки после оперативного лечения – у 100 % больных, в отдалённые сроки – у 96,7 %. Сравнительная оценка средних значений болевого синдрома по рейтинговой аналоговой шкале до лечения, в ближайшие и отдалённые сроки представлена в таблице 2.

Из представленных данных видно, что после проведённого лечения в ближайшие сроки болевой синдром значительно снижался в покое (до 19,6 % от исходной величины) при движении (до 22,5 %) и в ночное время (до 22,9 %). В отдалённые сроки отмечали незначительное усиление болевого синдрома по сравнению с ближайшими результатами (в покое увеличение болевого синдрома на 2,9 %, при движении на 1,8 %, в ночное время на 2,8 %), что связано с медленным прогрессированием выраженности деформирующего артроза.

Рентгенологически уменьшение субхондрального склероза в сочленяющихся поверхностях коленного сустава отмечено у 25 пациентов (30 суставов – 85,7 %), некоторое его увеличе- ние – у 5 больных (5 суставов – 14,7 %). У одного больного был выраженный субхондральный склероз плато большеберцовой кости. Рецидива варусной деформации коленного сустава отмечено не было. Улучшение качества жизни констатировали 96,7 % пациентов.

Таблица 2

Выраженность болевого синдрома по шкале NRS-5

|

Болевой синдром |

Период лечения |

Выраженность болей |

Болевой синдром в % |

|

Боли в покое |

До лечения |

1,43±0,08 |

100 % |

|

Ближайший результат |

0,28±0,06 |

19,6 % |

|

|

Отдалённый результат |

0,35±0,07 |

22,5 % |

|

|

Боли при движении |

До лечения |

3,43±0,08 |

100 % |

|

Ближайший результат |

1,2±0,05 |

34,9 % |

|

|

Отдалённый результат |

1,26±0,06 |

36,7 % |

|

|

Боли ночью |

До лечения |

1,48±0,08 |

100 % |

|

Ближайший результат |

0,34±0,07 |

22,9 % |

|

|

Отдалённый результат |

0,35±0,08 |

23,6 % |

|

|

Общее значение NRS |

До лечения |

6,34±0,08 |

100 % |

|

Ближайший результат |

1,82±0,05 |

28,7 % |

|

|

Отдалённый результат |

1,96±0,05 |

30,9 % |

ВЫВОДЫ

-

1. Артроскопическая санация коленного сустава является составляющей современных технологий лечения больных с гонартрозом.

-

2. Различные виды туннелизаций (очаговые, выполняемые под контролем артроскопа, и субхондральные тотальные туннелизации суставных отделов костей коленного сустава) показаны при лечении пациентов с деформирующим артрозом коленного сустава.

-

3. Коррекцию биомеханической оси пораженной конечности с целью центрации артикулирующих поверхностей коленного сустава целесообразно выполнять посредством корригирующей

-

4. Патогенетическая фармакологическая терапия, в том числе и применение хондропротекторов, является составляющей частью комплексного лечения больных с гонартрозом.

-

5. Рациональное сочетание артроскопии и метода закрытого чрескостного остеосинтеза позволяет решать поставленные лечебные задачи в достаточно короткие сроки и с большим положительным эффектом, в том числе и косметическим, что немаловажно для пациентов женского пола.

остеотомии костей голени с последующей фиксацией аппаратом Илизарова.