Современные технологии удаления биогенных элементов на очистных сооружениях

Автор: Балтрунайте О.Ю.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 12 (40), 2019 года.

Бесплатный доступ

загрязнение водных объектов различных районов Российской Федерации вызывает всё большие опасения. Состояние пресных источников, рек и озер ежегодно ухудшается от сброса сточных вод различного происхождения. Поэтому очистка и утилизация сточных вод от загрязнений составляет одну из самых важных экологических проблем настоящего времени и в этом направлении наработано множество разнообразных технологических приемов, в основе которых лежат физико-химические и биохимические процессы деградации вредных компоненттов сточных вод. В данной статье рассмотрены применяемые в настоящее время наиболее известные схемы биологической очистки сточных вод.

Биологическая очистка сточных вод, схемы биологической очистки, нитрификация, денитрификация

Короткий адрес: https://sciup.org/140285437

IDR: 140285437 | УДК: 004.02:004.5:004.9

Текст научной статьи Современные технологии удаления биогенных элементов на очистных сооружениях

Во второй половине ХХ века началось интенсивное развитие методов биологической очистки сточных вод. Возможность контролировать и регулировать степень очистки привела к созданию многообразных технологических методов, основанных на экономических и экологических критериях. Вначале преимущественное развитие получили биологические фильтры с щебеночной загрузкой, обладающие надежным технологическим режимом работы и низкой энергозатратой. Однако, как показала практика, наиболее стабильно они работают с эффектом окисления органических веществ 50 - 70 %. В 80-х годах 20 века в Европе изготавливались установки с биофильтрами и стабилизаторами, но из-за недостаточного качества очистки, «вспухания» биомассы и выноса ее из зоны отстаивания, эти сооружения не получили широкого распространения.

Рост городов, недостаток чистых природных вод и высокая потребность промышленности в воде привели к ужесточению нормативов по сбросу очищенной воды в водоемы. В связи с чем возникла необходимость изучения способов удаления биогенных элементов (азота и фосфара), что определило направление по дальнейшему совершенствованию систем очистки.

Процесс биологической очистки

Процесс биологической очистки основан на жизнедеятельности микроорганизмов, которые минерализуют растворенные органические соединения, являющиеся источниками питания. В обычном процессе реакции биокисления активного ила, нитрификации и денитрификации протекают в трех отдельных биореакторах, соединенных последовательно. Каждый биореактор имеет свой собственный тип микроорганизмов (т. е. активный ил), и каждый биореактор имеет свой собственный осветлитель для микроорганизмов-разделение воды. В единой осадочной биологической системе смешанные микроорганизмы используются по всему биореактору, который разделен на анаэробную, аэробную и аноксическую зоны для удаления биогенных веществ. По мере того как в различных частях мира все более широко распространялись ограничения на содержание азота в сточных водах, предпринимались все более активные усилия по разработке новых или модифицированных схем очистки. В результате в настоящее время существует большое разнообразие конфигураций системы с различными комбинациями однократных или многократных аноксидных зон, окислительных каналов, последовательных реакторов периодического действия и циклических систем аэрации.

Рассмотрим и сравним применяемые в настоящее время наиболее известные схемы реализации технологий нитриденитрификации и биологической дефосфотации.

Схема №1

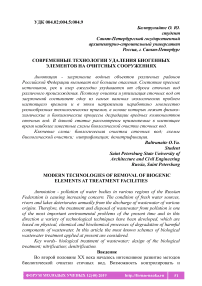

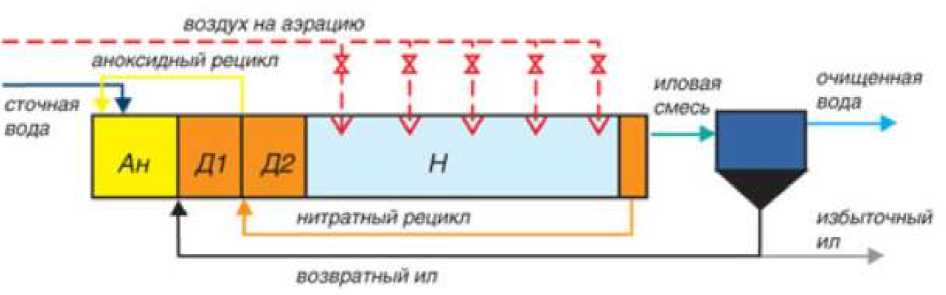

ПРОЦЕСС - ANAEROBIC / ANOXIC / OXIC

Условные обозначения: Н — зона нитрификации (аэробные условия: есть нитраты и растворенный кислород); Д — зона денитрификации (аноксидные условия: есть нитраты, растворенногокислороданет); Ан — анаэробнаязона

Процесс А 2 / О был разработан в Соединенных Штатах Америки и основан на чередовании пребывания микроорганизмов в анаэробных и аэробных условиях. Необходимая для денитрификации аноксидная зона, в которой время пребывания около одного часа, была введена между анаэробными и аэробными зонами при которой химически связанный кислород в форме нитратов и нитритов поступает при возврате сточной воды и ила из аэробной секции.

Анаэробные секции используются для контроля и поддержания необходимых условий для жизнедеятельности микроорганизмов, при этом подавляется рост нитчатых оргазмов в остальных секциях. Повторение цикла смены анаэробно–аэробных условий приводит к устойчивому повышенному содержанию фосфора в иле, и если выводить его из аэротенка в таком виде, то содержание фосфора в очищенной воде снизится до 1 – 1,5 мг/л и эффект биологического удаления фосфора возрастет до 60 – 70 %.

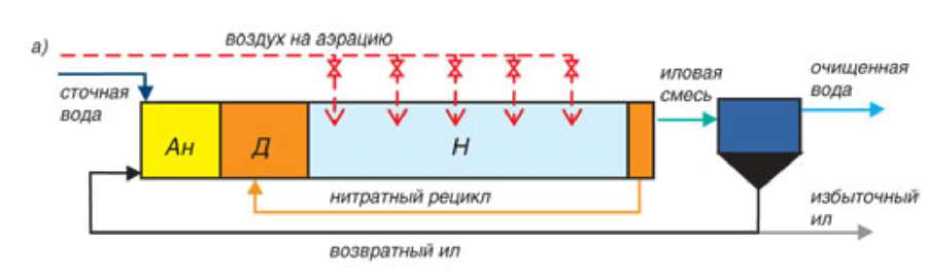

ПРОЦЕСС БАРДЕНФО

Схема №4

Процесс Барденфо является пятиступенчатым процессом, достигнутым путем установки анаэробного реактора в начало очистной схемы, в которой осущетсвляется процесс денитрификации. Вторая аноксидная зона обеспечивает дополнительную денитрификацию с потреблением нитрата в качестве акцептора электронов, продуцированного в аэробной секции и органический углерод в качестве донора для электронов в ходе окислительно – овсстановиительной реакции. В конечной аэробной стадии газообразный азот уходит в атмосферу. Эта же стадия обеспечивает минимальный выход фосфора во вторичный отстойник. Смесь ила и сточной воды рециркулирует из первой аэробной зоны в аноксидную зону.

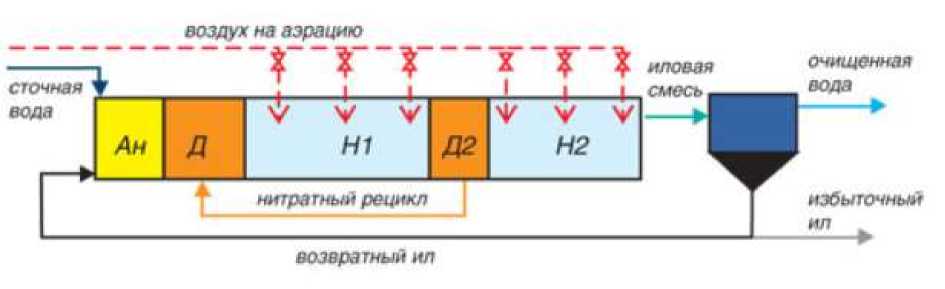

ТЕХНОЛОГИЯ КЕЙПТАУНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИЛИ

ПРОЦЕСС UCT (University of Cape Town)

Схема №2

Процесс UCT был разработан в Университете Кейптауна в Южной Африке, главной зачачей которого было преодолеть одно из неотъемлемых ограничений процесса A2/O - вмешательство нитратов в процессы удаления фосфора. Это было достигнуто путем:

-

- возвращения активного ила в аноксическую зону вместо анаэробной зоны

-

- обеспечения дополнительного рециркулирования из аноксической зоны в анаэробную зону. Целью этих модификаций является денитрификация нитратов, возвращаемых по линии возвратного активного ила, перед их рециркуляцией в анаэробную зону.

Возвратный ил сначала направляется в аноксидную зону для денитрификации, далее подается в анаэробную зону биоблока, где происходит вытеснение фосфатов в иловую смесь, затем потребление фосфора илом в аноксидных и аэробных зонах. Для данной схемы очистки характерно наличие маневренной зоны с мешалками и аэраторами, которая может служить продолжением денитрификатора, либо началом аэробной зоны в зависимости от условий протекания процесса (усиления денитрификации или для глубокой нитрификации). Таким образом, не осуществляется подача нитратов в анаэробную зону, улучшая выделение фосфора в анаэробной зоне. Внутренний рецикл улучшает утилизацию органики в анаэробной стадии. Рецикл из аноксидной зоны обеспечивает оптимальные условия для ферментации.

Процесс UCT, описанный ранее, также был дополнительно модифицирован путем обеспечения двух аноксических зон (вместо одной, как в исходном UCT) и двух отдельных внутренних линий рециркуляции.

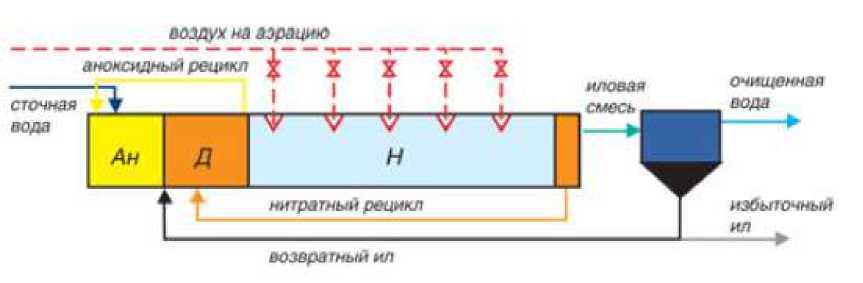

Схема №5

Вывод

Цель этой модификации должна была контролировать возврат активного ила и обеспечение отдельной рециркуляциинитратов. Хотя модифицированный процесс UCT использует двойные аноксические зоны, вторая аноксическая зона не является вторичной зоной денитрификации, как было описано для процесса Барденфо. Вместо этого вторая аноксическая зона в модифицированном UCT используется только для денитрификации рециркулированных нитратов из аэробной зоны, а первая аноксическая зона используется исключительно в качестве экзогенного реактора денитрификации микроорганизмов перед рециркуляцией в анаэробную зону. Это позволяет увеличить скорость рециркуляции во вторую аноксическую зону для денитрификации и уменьшает нитратное вмешательство удаления фосфора в анаэробном реакторе.

Как показали исследования при совместном удалении фосфора и азота процессы А2/О и Барденфо имеют ряд недостатков. Эффективность процесса биологической дефосфотации падает, так как возвратный ил, в котором содержится нитратный азот, подается в анаэробную зону.

Наиболее перспективными а распространеными являются процессы VIP и UCT. Данные процессы имеют меньшие объемы сооружений, имеют высокую эффективность удаления фосфора и являются более энергоэффективными.

Список литературы Современные технологии удаления биогенных элементов на очистных сооружениях

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

- Швецов В.Н., Морозова К.М. Расчет сооружений биологической очистки сточных вод с удалением биогенных элементов.

- Хенце М. Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы / М., Мир. - 2004.

- Мишуков Б.Г., Соловьёва Е.А. Удаление азота и фосфора на очистных сооружениях городской канализации. Вода и экология, 2004.