Современные тенденции построения системы отбора на различных этапах многолетней спортивной подготовки

Автор: Вершинин М.А., Вандышев С.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (15), 2016 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа научно-методической и специализированной литературы в статье представлены тенденции построения и реализации системы спортивного отбора и ориентации спортсменов в многолетнем процессе спортивной подготовки. В работе изложены теоретические положения, учет которых необходим при реализации спортивного отбора на различных этапах спортивной подготовки.

Спортивный отбор, многолетний тренировочный процесс, этапы многолетней спортивной подготовки

Короткий адрес: https://sciup.org/140125696

IDR: 140125696

Текст научной статьи Современные тенденции построения системы отбора на различных этапах многолетней спортивной подготовки

Прогнозирование индивидуальной успешности в спорте на всех этапах многолетнего тренировочного процесса осуществляется преимущественно с учетом имеющихся фенотипических свойств организма спортсменов, что снижает точность составляемых прогнозов. Низкая результативность прогнозов индивидуальной успешности соревновательной деятельности спортсменов объясняется двумя причинами. С одной стороны, она связана с недостаточной разработанностью сведений о наследственных спортивных задатках, необходимых для развития способностей в отдельных видах спорта. С другой стороны, она объясняется малой осведомленностью основной части тренерского состава об уже имеющихся данных спортивной генетики [1].

На начальных этапах спортивного отбора и ориентации прогнозирование будущей успешности спортсмена считается невозможным, так как игнорируются генетические маркеры, позволяющие оценить природные задатки спортивных способностей в любом возрасте.

На этапе специализации при составлении прогнозов учитываются главным образом показатели тренировочной эффективности и успешность соревновательной деятельности за последние 2–3 года. Однако этого недостаточно, так как игнорируются особенности генетической нормы реакции, ограничивающие возможный будущий уровень спортивных достижений каждого отдельного спортсмена.

На этапе спортивного совершенствования в большей мере учитываются унаследованные индивидуально-типологические особенности спортсменов, но не оценивается характер тренируемости спортсменов, лимитирующий сроки и степень адаптации к избранной спортивной специализации.

По мнению К.Н. Степина [7], современная система отбора, неразрывно взаимосвязанная с многолетним тренировочным процессом, должна подразделяется на три этапа. Первый из них относится к начальному отбору для занятий спортом вообще, и поэтому вполне можт именоваться всесторонним. Его цель - определение уровня двигательной подготовки всех здоровых детей, желающих заниматься спортом, и антропометрических показателей строения их тела, в том числе определение отклонений от возрастной нормы. Акцент занятий в данный период должен делаться на всестороннее развитие всех двигательных способностей; заботу о всестороннем физическом развитии; улучшение здоровья и ограничение или устранение отклонений от нормы. Ранее о начальном этапе отбора высказались Г.Н. Ковальчук [5] и И.Ю. Рад-чич [6], утверждая, что на начальном этапе спортивного отбора, в первую очередь, нужно ориентироваться на стабильные признаки. В большей мере этим требованиям отвечают морфологические характеристики. Научные исследования [4; 8] показали, что отбор, проведенный в период набора в группы начальной подготовки, а также после одного года занятий не дает необходимого эффекта. Только после 1,5–2 лет разносторонней предварительной подготовки начинает повышаться эффективность отбора.

Второй этап связан с соответствующим отбором. Он направлен на определенную группу спортивных дисциплин (отбор с позиций выявления приоритетных спортивных специализаций). Его цель - обеспечение отбора самых талантливых в двигательном отношении детей для соответствующих групп спортивных дисциплин на основе выявленных во время занятий (тренировок) различных способностей: двигательных (координационных и кондиционных), соматических, функциональных, психических и состояния здоровья. На этом этапе занятия должны быть направлены на дальнейшее развитие всех двигательных способностей, необходимых в данной группе спортивных дисциплин (специализаций).

На третьем этапе осуществляется специализированный отбор (конкретизация спортивной специализации). Его цель - определение специфических предрасположенностей, необходимых для конкретного вида спорта. Тренировочные занятия, проводимые в рамках этого этапа, должны учитывать соответствующие пропорции упражнений, направленных на развитие общей и специальной подготовки

Для систематизации критериев и унификации подхода к разработке системы отбора и ориентации подготовки спортсменов в многолетнем процессе определены теоретические положения [10]:

-

• одаренность определяется наследственно обусловленными задатками, которые касаются структурных, функциональных и психологических особенностей, определяющих деятельность и поведение человека;

-

• генетически обусловленные задатки характеризуются относительно малой изменчивостью, что повышает их прогностическую ценность. С другой стороны, тренировка и воспитательная работа способствуют их своевременному выявлению и целенаправленному совершенствованию. Таким образом, наследственный фонд функциональных возможностей организма может быть расширен в процессе многолетней подготовки спортсмена при надлежащей организации процесса тренировки, особенно в конкретном возрастном периоде развития;

-

• показателем одаренности является не только абсолютный исходный уровень развития того или иного качества, но и темпы прироста его под влиянием факторов внешней среды и правильной ориентации тренировки;

-

• на разных этапах многолетнего формирования спортивного мастерства изменяется значимость различных свойств и особенностей морфологического и функционального состояния спортсмена, определяющих его одаренность и успехи спортивного совершенствования. В связи с этим информативность отдельных критериев спортивного отбора и методов его проведения на разных этапах изменяется.

В настоящее время совершенствование спортивного мастерства в большей степени связано с решением проблемы эффективного управления тренировочным процессом [2; 3; 5; 6]. Для эффективного управления процессом подготовки спортсменов целесообразно построение моделей состояния спортсменов на этапах подготовки, в частности, моделей того состояния, которое позволяет добиваться высоких результатов и повышает врожденные возможности организма.

Некоторые авторы считают, что от возраста начала занятий зависит развитие потенциальных возможностей организма спортсмена, а на сроки формирования спортивного мастерства момент начала специализированной подготовкой. Чем раньше она начинается, тем дольше формируются качества, определяющие спортивное мастерство. Несмотря на неуклонное повышение уровня спортивных достижений, в настоящее время средние темпы освоения спортивного мастерства ускоряются [4].

Обосновать сроки спортивного отбора, спортивной ориентации и своевременной спортивной специализации, а также наметить эффективный прогноз и рационально спланировать процесс спортивного совершенствования позволяют исследования возрастных этапов спортивного мастерства. В дополнение к этому знание возрастных особенностей на каждом этапе позволяет уберечь юных спортсменов от форсированной подготовки и чрезмерной интенсификации тренировочных и соревновательных нагрузок. Теория и практика спортивной науки показывает нам, что очень многие из тех, кто достиг высоких результатов, уже, будучи взрослым, не демонстрировали одаренности в юном возрасте. Таким образом, чем тщательнее изучаются факторы, способствующие достижению спортсменами высоких результатов, тем в большей мере ученые убеждаются, в том, что каждый незаурядный спортсмен – это яркая индивидуальность. Да и к результатам одного и того же уровня они приходят разными методическими путями при различной, характерной только для них структуре подготовленности [6; 7; 8].

В данном аспекте интересными представляются исследования О.А. Шинкарук [10], в которых проводится анализ отбора и ориентации спортсменов в олимпийских видах спорта. Автор утверждает, что при построении подготовки, отбора спортсменов ближайшего резерва и их ориентации одним из критериев является оптимальный возраст демонстрации первых спортивных успехов на международной арене и достижения наивысших результатов. Во многих видах спорта именно возрастная зона данного уровня охватывает подростковый период, сопровождающийся диспропорцией в разви- тии органов и систем, перестройкой эндокринного аппарата, что приводит к ухудшению протекания адаптационных процессов, снижению работоспособности, замедлению восстановительных реакций после тренировочных и соревновательных нагрузок.

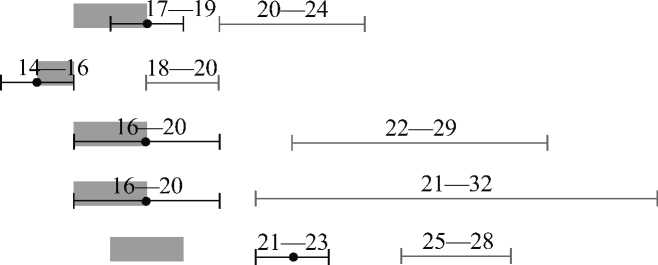

В связи с проведением Первых Юношеских Олимпийских игр, которые прошли в 2010 г в Сингапуре, где в большинстве видов спорта возрастной диапазон участников приходился на 16–17 лет, обоснование данного критерия было актуальным. Анализ возраста спортсменов, принимавших участие в Первых Юношеских Олимпийских играх, и возраста начала демонстрации наивысших достижений спортсменами, которые уже достигли успеха в спорте и являются чемпионами или призерами Олимпийских игр, свидетельствует о несоответствии возрастной зоны участников Юношеских Олимпийских игр и начала демонстрации первых успехов в спорте высших достижений (рис. 1).

Гимнастика спор- 13—15 15—17 тивная (женщины) * * Гимнастика спортивная (мужчины) Гимнастика художественная Гребля на байдарках и каноэ (мужчины)

Гребля на байдарках и каноэ (женщины)

Гребля академическая (мужчины)

Гребля академическая (женщины)

Велоспорт шоссе (мужчины)

Велоспорт шоссе (женщины) Фехтование (мужчины) Фехтование (женщины)

24—27

рО—22!

21—24

26—33

23—32

, 20—2^

24—28

18—21 ,

-•--------1

24—31

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Возраст спортсменов, лет

Примечание: — зона Юношеских Олимпийских игр;

I--•—I — зона первых успехов; I------1

— зона наивысших результатов.

Рис. 1. Возрастные зоны демонстрации первых спортивных успехов и наивысших достижений спортсменами высокой квалификации и участников Первых Юношеских Олимпийских игр

Кроме гимнастики, демонстрация первых серьезных спортивных результатов приходится на возраст 18–24 года, который не попадает в возрастную зону Юношеских Олимпийских игр. Это, в свою очередь, может привести к тому, что тренеры, форсируя подготовку юных спортсменов к этим соревнованиям, ставят под сомнение успешность и длительную карьеру спортсмена на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей. Правильный отбор и ориентация подготовки позволит тренеру рационально построить тренировочный процесс и обеспечить эффективное выступление на соревнованиях с учетом индивидуальных особенностей спортсмена.

Наши наблюдения позволили установить, что более ярко выше упомянутая проблема выражена в восточных единоборствах, в частности, в тхэквондо. Анализ итоговых протоколов Первенств России среди юношей 12–14 лет десятилетней давности выявил, что лишь 20% спортсменов, из числа участников соревнований тех лет, в настоящее время активно выступает на Чемпионатах страны и лишь 5% из них входят в состав сборной России. Этот факт говорит о том, что в погоне за медалями юношеских первенств тренеры готовы выводить на поединок спортсменов, начиная с достижения ими 7-летнего возраста. Спектр причин столь негативной ситуации может быть достаточно широк, начиная от банальных тренерских амбиций до достаточно жестких и порой завышенных требований ДЮСШ и СДЮШОР к выполнению спортивных разрядов и завоеванию призовых мест на уровне страны. Дальнейшие исследования проблемы спортивного отбора должны быть акцентированы на решении вышеуказанных проблем многолетней спортивной подготовки в единоборствах.

Список литературы Современные тенденции построения системы отбора на различных этапах многолетней спортивной подготовки

- Бакулев, С. Е. Повышение эффективности прогнозирования успешности спортсменов-единоборцев с учетом генетических основ родовой, межвидовой и внутривидовой ориентации/С. Е. Бакулев, В. В. Кузьмин//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. -2009. -№ 11 (57). -С. 35-39.

- Булгакова, Н. Ж. Проблема отбора в процессе многолетней подготовки: автореф. дис.. д-ра пед. наук/Булгакова Н. Ж. -М., 1977. -64 с.

- Германов, Г. Н. Построение тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки прыгунов 4-го года обучения учебно-тренировочных групп СДЮШОР (тройной прыжок): автореф. дис.. канд. пед. наук/Германов Г. Н. -М., 1988. -25 с.

- Дворкин, Л. C. Научно-педагогические основы системы многолетней подготовки тяжелоатлетов: автореф. дис.. д-ра пед. наук/Дворкин Л. С. -М., 1992. -48 с.

- Мартынов, А.А. Методика проведения занятий по фитнесс-аэробике в школе/А.А. Мартынов//Успехи современной науки. -2016. -№ 3. Том 1. -С. 46-48.

- Радчич, И. Ю. Современная система подготовки высококвалифицированных прыгунов в высоту/И. Ю. Радчич. -М.: ВНИИФК, 1993. -105 с.

- Степин, К. Н. Гибкость основы развития/К. Н. Степин. -Днепропетровск: Арт-пресс, 2003. -175 с.

- Таймазов, В. А. Индивидуальная подготовка боксеров в спорте высших достижений: автореф. дис.. д-ра пед. наук/Таймазов В. А. -СПб., 1997. -48 с.

- Фатьянов, И.В. Проблема эффективности отбора юных легкоатлетов на этапе предварительной подготовки/И. В. Фатьянов, В. В. Чёмов, О. Е. Семенцова//Физическое воспитание и спортивная тренировка. -2014. -№1 (7). -С. 41-45.

- Шинкарук, О. А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта): автореф. дис.. д-ра пед. наук/Шинкарук О. А. -Киев, 2011. -42 с.