Современный химический состав вод озер Мазуевской карстовой депрессии

Автор: Крутик И.А., Килин Ю.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ современного гидрохимического состояния вод Мазуевской карстовой депрессии, расположенной в Кишертско-Суксунском карстовом районе. Район является зоной разгрузки карстовых вод Уфимского вала (брахиантиклина-ли). Полученные данные позволяют проследить изменения химического состава карстовых озер во времени, а также дополнить гидрохимическую модель этого района.

Карст, карстовые озера, химический состав

Короткий адрес: https://sciup.org/147245007

IDR: 147245007 | УДК: 556.314 | DOI: 10.17072/psu.geol.17.3.245

Текст научной статьи Современный химический состав вод озер Мазуевской карстовой депрессии

Карстовые озера - уникальные водные объекты, отличающиеся от других генетических типов озер большим разнообразием условий питания и стока, морфометрическими и генетическими характеристиками озерных котловин, водным и гидрохимическим режимом. Эволюция их протекает достаточно быстро, часто рядом располагаются озера на различных стадиях развития, что позволяет охарактеризовать процессы формирования озерных котловин и химического состава их вод.

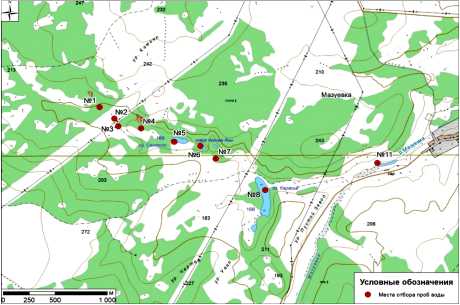

Согласно карстологическому районированию, Мазуевская карстовая депрессия является частью Кишертского (Кишерт-ско-Суксунского) района преимущественно гипсового и карбонатно-гипсового карста, включает в себя карстовую р. Мазу-евку и Мазуевскую озерную депрессию. Депрессия протягивается с северо-запада на юго-восток почти на три километра и имеет ширину около 400 м. В районе Ма-зуевской депрессии насчитывается большое количество карстово-спелеологических объектов. Впервые депрессия обследована В.А. Варсанофьевой в 1911 г. Кафедра динамической геологии и гидро

геологии Пермского государственного университета изучает депрессию с 1957 г. Последние обследования проводились в 2014 и 2017 гг. Схема отбора проб представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема опробования озер Мазуевской депрессии

Геологические, гидрогеологические и карстологические условия территории

Кишертско-Суксунский карстовый район расположен в зоне сочленения Уфимского вала и Юрюзано-Сылвенской депресии (Горбунова, 1965; Горбунова и др., 1992).

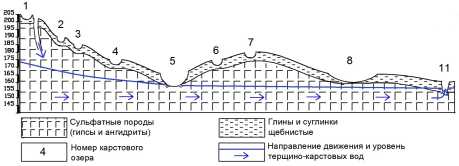

Мазуевская озерная карстовая депрессия образовалась на восточном крыле Уфимского вала за счет выщелачивания сульфатных отложений (гипсов и ангидритов) поповской свиты и частично филипповского горизонта кунгурского яруса пермской системы. Формирование депрессии продолжается в настоящее время, об этом свидетельствуют свежие провалы.

Исходя из особенностей геологического строения, в пределах Мазуевской депрессии выделяются следующие подразделения:

-

• сульфатно-карбонатные отложения кунгурского яруса (Р 1 kg);

-

• терригенные породы соликамской свиты уфимского яруса – (Р 2 u sl ),

-

• карстово-обвальные (N-Q) и элювиально-делювиальные отложения (edQ).

Кунгурский ярус сложен мергелями, доломитизированными мергелями, глинами, глинистыми известняками, песчаниками с прослоями и линзами гипса и ангидрита. В терригенном комплексе уфимской свиты распространены мергели с прослоями алевролитов, аргиллиты с прослоями песчаников. Карстово-обвальные и элювиально-делювиальные отложения представлены глиной щебнистой с прослоями суглинка щебнистого.

Исследуемая территория расположена в зоне разгрузки карстовых вод Уфимского вала. Воды, сформированные в его пределах, образуют единый водоносный горизонт пресных, гидрокарбонатно-кальциевых вод. Сток подземных вод сконцентрирован в наиболее закарстован-ных и трещиноватых зонах, а также по литологическим контактам пород. Разгрузка вод горизонтальной и сифонной циркуляции Уфимского вала осуществляется в виде нисходящих и восходящих источников, фильтрации в аллювий и карстовые брекчии, а также в выветрелые гипсы, что создает условия для образования сульфатно-кальциевых вод с минерализацией до 3 г/дм3.

В районе преобладают закрытый и подаллювиальный типы карста, который характеризуется разнообразными формами проявления. Мазуевский участок относится ко второй стадии развития гипсового карста – это озерная депрессия с сульфатными источниками. Морфометрические параметры озерных котловин представлены в табл. 1.

Таблица 1. Морфометрические характеристики озерных котловин

|

Номер озера (название) |

Форма в плане |

Морфометрические характеристики, м |

Примечание |

||

|

длина |

ширина |

глубина |

|||

|

№1 |

круг |

34,0 |

34,0 |

4,0 |

Озеро в карстовом чашеобразном понижении. Борта умеренно пологие, заросли кустарником |

|

№2 |

эллипс |

30,0 |

60,0 |

0,8 |

Карстовое озеро в блюдцеобразном понижении. Борта пологие, дно плоское |

|

№3 |

круг |

30,0 |

30,0 |

0,5 |

Карстовое озеро в блюдцеобразном понижении. Борта заросли кустарником, сглаженные, дно плоское |

|

№4 |

круг |

50,0 |

50,0 |

1,5-2 |

Озеро в карстовом чашеобразном понижении. К.А. Горбуновой (1957 г.) отмечено как озеро Малое |

|

№5 |

эллипс |

215,0 |

80,0 |

6,0 |

Озеро в карстовом чашеобразном понижении. К.А. Горбуновой в 1958 г. отмечено как озеро Большое. В 2014 г. экспедицией кафедры отмечено как Светлое |

|

№6 (Черная Яма) |

овал |

60,0 |

50,0 |

4,5 |

Дно плоское, северный и северо-восточный склоны крутые, южный – пологий |

|

№7 (Озеро со сплавиной) |

круг |

65,0 |

65,0 |

- |

Озеро затянуто сплавиной, заросло молодым лесом |

|

№8 (Карасье) |

400 |

до 110 |

4,5 |

Озеро полностью затянуто сплавиной, открытые участки имеются у северо-западного и частично восточного берега |

|

Рис. 2. Схема движения подземных вод и расположения карстовых озер

Депрессия протягивается с северо-запада на юго-восток почти на три километра и имеет ширину около 400 м. В ней развиты такие поверхностные формы карста, как воронки, карстовые озера, поно-ры, восходящий сульфатный источник.

Сток подземных вод внутри депрессии направлен с северо-запада от зоны поглощения к зоне восходящей сифонной разгрузки в долине р. Мазуевка, являющейся притоком основной дрены – р. Сылвы (рис. 2).

По гидрологической классификации р.Сылва относится к транзитным нейтральным рекам. Соотношение дождевого и подземного питания 85 и 15% соответственно (без учета талых вод) (Максимович, 1969). Пересекая различные районы и участки, сложенные карстующимися сульфатными и карбонатными породами, р. Сылва имеет сбалансированное и стабильное содержание основных макрокомпонентов, что позволяет использовать химический состав речных вод как «эталон» для определения преобладающего источника питания (атмосферного, поверхностного, подземного) для различных водо-проявлений района (Катаев, 2017). Химический состав и минерализация р.Сылва по результатам опробования в 2014 г. выше и ниже впадения р. Мазуевка следующие: минерализация 332 и 379 мг/дм3 соответственно, содержание НСО 3 - – 180 и 210 мг/дм3, SО 4 2- – 103 и 131 мг/дм3, Ca2+ – 80 и 93 мг/дм3.

Характеристика вод покровных отложений

Верховодка и грунтовые воды в тонких проницаемых прослоях на водоразделах и их склонах формируются только в корот- кие периоды интенсивного снеготаяния и при продолжительных обильных ливнях. По фондовым данным воды верховодки гидрокарбонатно-кальциевые, магниевые, с минерализацией от 0,1 до 1,0 г/л. Глубина залегания верховодки в д. Мазуевка, выявленная скважинами и колодцами, колеблется от 0,2 до 7,0 м, чаще всего составляет 1-3 м.

Характеристика вод коренных отложений

Высокая водообильность закарстован-ных пород поповской свиты объясняется благоприятными условиями питания подземных вод за счет инфильтрации и ин-флюации атмосферных осадков через трещины, поноры и воронки. Коэффициент фильтрации достигает 100-200 м/сут.

Химический состав подземных вод кунгурской карбонатно-сульфатно-терригенной свиты характеризуется разнообразием и пестротой. По анионному составу выше вреза эрозионной сети формируются гид-рокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфат-ные, сульфатно-гидрокарбо-натные, реже сульфатные воды с различным сочетанием катионов. Ниже уровня местных дрен получили развитие сульфатные, сульфат-но-хлоридные и хлоридные воды. Режим подземных вод свиты тесно связан с выпадением атмосферных осадков, амплитуда колебания УГВ не превышает 3-4м (Килин и др., 2015).

Химический состав озерных вод

По результатам экспедиции кафедры в 2014 и 2017 гг. было опробовано восемь карстовых озер, а также восходящий сульфатный карстовый источник подземных вод. Опробование проводилось с целью выявления изменений в химическом составе вод. Пробы отбирались как с поверхности озер, так и с глубины (о. Карасье). Химический состав озерных вод определяется тремя гидрохимическими фациями: гидрокарбонатно-кальциевой, гидрокарбонатно-кальциево-сульфатной и сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевой (Крутик, 2016). Сравнение данных о современном фациальном составе с данными прошлых лет приведено в табл. 2.

Таблица 2. Фациальный состав озерных вод Мазуевской депрессии (по Г.А. Максимовичу)

|

Год |

Источник |

Номер и название озера |

|||||||

|

№1 |

№2 |

№3 |

№4 |

№5 Большое/ Светлое |

№6 Черные ямы |

№7 Озеро со сплавиной |

№8 Карасье |

||

|

1958 |

Максимович, 1969 |

- |

- |

- |

- |

SO 4 2--Са2+-HCO 3 - |

HCO 3 - -Ca2+-Mg2+ |

HCO 3 -- Na+-Ca2+ |

HCO 3 --SO 4 2--Ca2+ |

|

1969 |

Ященко, 1973 |

- |

- |

- |

- |

SO 4 2--Са2+-HCO 3 - |

HCO 3 --Са 2+ |

HCO 3 --Са2+ |

HCO 3 --Са2+ |

|

2006 |

фонды |

HCO 3 --Са2+ |

HCO 3 -- SO 4 2--Na+- Са2+ |

HCO 3 --SO 4 2--Ca2+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

2007 |

фонды |

HCO 3 --Са2+ |

HCO 3 --Са2+-Mg2+ |

HCO 3 --Ca2+-Na+ |

- |

SO 4 2--HCO 3 --Са2+ |

- |

- |

- |

|

2008 |

фонды |

HCO 3 --Са2+ |

HCO 3 --Ca 2+ (Na+) |

- |

- |

HCO 3 --SO 4 2- -Ca2+ |

- |

- |

- |

|

2009 |

фонды |

HCO 3 --Са2+- SO 4 2- |

HCO 3 --Ca 2+ (Na+) |

HCO 3 --SO 4 2--Na+ |

- |

HCO 3 - SO 4 2- -Са2+ |

- |

- |

- |

|

2010 |

фонды |

HCO 3 --Ca2+-Na+ |

HCO 3 --Ca 2+ (Na+) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

2014 |

фонды кафедры |

HCO 3 --Са2+ |

HCO 3 --Са2+ |

HCO 3 --Са2+ |

HCO 3 --Са2+-SO4 2- |

SO 4 2--Са2+-HCO 3 - |

HCO 3 --Са2+-SO4 2- |

HCO 3 --Са2+ |

HCO 3 --Са2+ |

|

2017 |

фонды кафедры |

HCO 3 --Са2+ |

HCO 3 --Са2+ |

HCO 3 --Са2+ |

- |

SO 4 2--Са2+-HCO 3 - |

- |

HCO 3 --Са2+ |

HCO 3 --Са2+ |

По генетической классификации (Максимович, 1969) на исследуемой территории выделены два типа озер – карстовые озера зоны вертикальной нисходящей циркуляции , озера зоны горизонтальной циркуляции карстовых вод .

По характеру питания (Катаев, 2000) все исследованные озера относятся к двум типам: озера-воронки поверхностного питания , озера-воронки со смешанным питанием .

Карстовые озера зоны вертикальной нисходящей циркуляции (область поглощения) формируются в коррозионных и коррозионно-суффозионных воронках и котловинах, днища которых находятся выше уровня карстовых вод.

Постепенно гидродинамическая связь с горизонтом карстовых вод исчезает в результате кольматации трещин и поноров на дне озерной котловины, и она заполняется талыми, дождевыми и отчасти грунтовыми водами. По условиям питания такие озера относятся к типу озера-воронки поверхностного питания и характеризуются содержанием основных анионов и катионов в следующих диапазонах значений: HCO3- (50–180 мг/дм3), SO42- (1–160 мг/дм3), Ca (25 –70 мг/дм3) и низкой минерализацией (150–350 мг/дм3) (Катаев, 2017).

Карстовые озера-воронки поверхностного питания водами атмосферных осадков и поверхностного стока

Озеро №3 (период исследований 20062017) – воды от ультрапресных до пресных, с 2006 г. минерализация уменьшается, в 2010 г. озеро полностью пересохло, а в последующие годы наблюдается очень низкая минерализация – 97–113 мг/дм3, что говорит о преимущественном питании талыми и дождевыми водами.

Озеро №4 (период исследований 2014). Воды озера пресные, в химическом составе преобладают гидрокарбонат-ионы и катионы кальция.

Озеро №6 (Черные ямы) (период исследований 1958, 1969, 2014) – воды от ультрапресных до пресных, с преоблада- нием гидрокарбонат-ионов и катионов кальция.

Озеро №7 (Озеро со сплавиной) (период исследований 1958, 1969, 2014, 2017) – воды от ультрапресных до пресных, в 2017 г. зафиксирована минерализация 74 мг/дм3, а в предыдущие годы она составляла не менее 170 мг/дм3.

Озеро №8 (Карасье) (период исследований 1958, 1969, 2014, 2017) – самое большое озеро депрессии. Является геологическим памятником природы, входит в список ООПТ регионального значения. Расположено в юго-восточной части, замыкая собой цепочку озер. Практически полностью затянуто сплавиной. В 2014 г. проведено опробование в южной оконечности озера на открытом участке воды с трех глубин – 1,5; 2 и 4,5 м, изменений химического состава с глубиной не зафиксировано. Воды за весь период опробования ультрапресные, с преобладанием гидрокарбонат-ионов и катионов кальция.

Среднее содержание Mg2+ для всех озер этого типа 12,8 (5,1-46,2) мг/дм3, Cl- – 6,5 (0,5-10) мг/дм3.

Стоит отметить, что высокое содержание катионов натрия и калия характерно для периода с 2006 по 2010 г., а в последующие годы не превышает 5 мг/дм3. Повышенное содержание Mg2+ встречается спорадически.

Карстовые озера зоны горизонтальной циркуляции карстовых вод (область подземного стока) формируются в воронках и котловинах различного генезиса, представляют собой гидрогеологические окна. Дно этих озер вскрывает горизонт подземных карстовых вод. В таких условиях основное питание озер осуществляется за счет подземных и грунтовых вод, в меньшей степени за счет атмосферных осадков. Химический состав озер определяется характером доминирующего питания. Так для озер с преобладающим питанием водами покровных отложений характерны следующие диапазоны содержаний основных анионов и катионов: HCO3- (250– 600 мг/дм3), SO42- (1–150 мг/дм3), минерализация от 350 до 1100 мг/дм3. Для озер с доминирующим питанием водами коренных карстующихся сульфатных отложений характерно преобладание SO42- (300– 700 мг/дм3) при невысоком содержании HCO3-(50–150 мг/дм3) (Катаев, 2017).

Карстовые озера-воронки смешанного питания с доминирующим питанием водами покровных отложений

Озеро №1 – за весь период исследований (2006-2017) воды пресные, в химическом составе преобладают гидрокарбонат-ионы и катионы кальция.

Озеро №2 (период исследований 20062017) – воды от пресных до пресных с относительно повышенной минерализацией. В 2007 г. зафиксирована наибольшая минерализация за весь период наблюдений – 1012 мг/дм3 (в остальные годы не более 630 мг/дм3) за счет гидрокарбонат-ионов (750 мг/дм3) и катионов кальция (152 мг/дм3).

Озера-воронки с доминирующим питанием водами коренных карстующихся сульфатных отложений

Озеро №5 (Большое/Светлое) на протяжении всего периода исследований (1958, 1969, 2007-2009, 2014, 2017) имеет относительно стабильный химический состав, гидрохимическая фация определяется сульфат-ионами, гидрокарбонат-ионами и катионами кальция. Однако в 2008–2009 гг. зафиксировано снижение содержания сульфат-ионов и катионов кальция, в результате чего произошла смена формации с сульфатной на гидро-карбонатную.

Источники зоны горизонтальной циркуляции разгружаются в аллювий речных долин или подрусловые пустоты.

Родниковая яма с грифонами (№11) Относится к типу расширенных устьев восходящих карстовых источников, питающихся напорными пластовыми водами (Горбунова, 1968). Расположена в пойме р. Мазуевка, западнее оз. Карасье. Воды родника солоноватые, с сульфатно-кальциевой фацией. Содержание основных компонентов за 2014-2017 гг. колеблется в следующих пределах: НСО 3 - – 284–311 мг/дм3, SО 4 2- – 939-1032 мг/дм3,

Ca2+ – 404–449 мг/дм3, Na+K – 1–4,5 мг/дм3, Mg2+ – 29–35 мг/дм3. Минерализация – 1669–1695 мг/дм3, жёсткость – 25,3

мг-экв/дм3, водородный показатель – 7,3. Содержание основных макрокомпонентов представлено в табл. 3.

Таблица 3. Содержание основных макрокомпонентов в озерных водах Мазуевской депрессии

|

Озеро |

Среднее содержание основных анионов и катионов (Min-Max значение), мг/дм 3 |

|||

|

НСО 3- \ |

SO 42- \ |

Са 2+ \ |

Минерализация |

|

|

Карстовые озера-воронки поверхностного питания водами атмосферных осадков и поверхностного стока |

||||

|

№3 |

146 (70–220) |

46 (1–120) |

35 (18–84) |

267 (97–468) |

|

№4 |

285 |

165 |

49 |

58 |

|

№6 |

159 (134–183) |

8,5 (1–16) |

40 (28–53) |

226 (200–264) |

|

№7 |

124 (54–172) |

3,5 (0,7–9) |

27 (16–45) |

165 (74–229) |

|

№8 |

109 (85–140) |

17 (1–33) |

25 (16–32) |

167 (143–180) |

|

Карстовые озера-воронки смешанного питания с доминирующим питанием водами покровных отложений |

||||

|

№1 |

316 (268–366) |

15,5 (1,2–52) |

67 (54–82) |

449 (386–531) |

|

№2 |

390 (262–750) |

27 (0,6–115) |

81 (60–152) |

562 (368-1012) |

|

Озера-воронки с доминирующим питанием водами коренных карстующихся сульфатных отложений |

||||

|

№5 \ |

221 (119–373) \ |

360 (110–778) \ |

181 (60–435) \ |

813 (514–1600) |

Выводы

Таким образом, по результатам исследований воды озерных котловин Мазуев-ской депрессии характеризуются двумя гидрохимическими формациями – гидро-карбонатной и сульфатной. Формационный состав на протяжение всего периода наблюдений практически не изменялся.

Фациальный состав вод более изменчив, он находится в прямой зависимости от количественного содержания основных компонентов – HCO 3 -, SO 4 2- и Ca2+, а также связан с эпизодическим увеличением таких элементов, как Mg2+ и Na+K. Это в основном обусловлено эволюцией озерных котловин, дно которых со временем заполняется осадками, происходит коль-матация придонных трещин, в результате чего уменьшается подток карстовых вод и усиливается влияние состава атмосферных осадков и сезонных вод поверхностного стока. Кроме того, фациальная изменчивость может быть связана с годовым ходом осадков в регионе, уменьшение которых способствует снижению уровня подземных вод и, как следствие, – сокращению их доли в питании озер.

Полученные данные позволили уточнить характер питания озер, а также до- полнить гидрохимическую модель указанного района.

Кроме того, авторами были исследованы ранее не изученные озера в северозападной части депрессии, что позволило более полно охарактеризовать химизм и морфологию карстовых озер.

Список литературы Современный химический состав вод озер Мазуевской карстовой депрессии

- Горбунова К.А. Особенности гипсового карста: путеводитель по Кишертско-Суксунскому карстовому району. Пермь, 1965.119с.

- Горбунова К.А. Гидрогеологическая классификация карстовых озер // Карст Урала и Приуралья. Пермь, 1968.

- Горбунова К.А., Андрейчук В.Н., Костарев B. П., Максимович Н.Г. Карст и пещеры Пермской области. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1992. 200 с.

- Катаев В.Н. Гидрогеологические условия Красноясыльского полигона: типы вод, водопроявления и их химизм // Гидрогеология и карстоведение: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2000. Вып. 13. C. 127-136.

- Катаев В.Н. Современный химический состав вод озер зоны сочленения Уфимского вала и Предуральского прогиба // Вестник Пермского университета. Геология. 2017. Т. 16, вып 3. С. 332-346.

- Килин Ю.А., Минкевич И.И., Клецкина О.В. Кишертский карстовый район - зона разгрузки карстовых вод // Экологическая безопасность и строительство в карстовых районах: матер. Междунар. симпозиума / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2015. С. 312-316.

- Крутик И.А. Фациальный состав озерных вод Мазуевской карстовой депрессии // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сб. ст. юбил. конф., посвящ. 100-летию Перм. ун-та и 85-летию геол. ф-та/ Перм. гос. ун-т. Пермь, 2016. С. 159-161.

- Максимович Г.А. Основы карстоведения. Т.2: Вопросы гидрогеологии карста, реки и озера карстовых районов, карст мела, гидротермокарст: учеб. пособие / Геогр. о-во СССР; Ин-т карстоведения и спелеологии; Перм. гос. ун-т. Пермь, 1969. 529 с.

- Ященко Р. В. Генезис котловин и химическая география карстовых озер равнинной части Пермской области: дис.. канд. геогр. наук / Перм. гос. ун-т. Пермь,1973. Т. 1. 280 с.