Современный этап развития волонтёрства в России: динамика и ресурсы социального капитала

Автор: Агафонова Д.Ю., Ромашкина Г.Ф.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 3 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу динамики и ресурсов волонтёрской деятельности в России за период 2016–2024 гг. Актуальность исследования обусловлена ростом интереса к волонтёрству, особенно в период пандемии COVID-19, а также активной государственной поддержкой, включая федеральный проект «Социальная активность». Цель работы – изучить вовлеченность граждан в добровольческую деятельность и выделить основные ресурсы ее развития, учитывая демографические и социальные изменения. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе волонтёрства через призму ресурсного подхода, включая социальный капитал. Показана трансформация форм волонтёрства от традиционных к цифровым и эпизодическим, что отличает работу от предыдущих исследований. Особое внимание уделено гендерному и территориальному дисбалансам. Методика включает анализ результатов обследования рабочей силы Росстата (2016–2024 гг.) и социологического исследования в Тюменской области (N = 1430). Применены методы структурно-динамического анализа, кластеризации, а также статистические критерии (χ², t-критерий Стьюдента). Численность волонтёров в России выросла втрое, несмотря на сокращение населения. Преобладают такие виды деятельности, как фандрайзинг, социальная помощь и помощь животным, но охват их не превышает 3% населения. Выявлен гендерный перекос: женщины составляют 72% от числа волонтёров и тратят больше времени на добровольчество. Социальный капитал (доверие, членство в организациях) значимо влияет на вовлеченность. Ограничения исследования связаны с неполной репрезентативностью данных и преобладанием государственных источников. Перспективы дальнейших исследований включают изучение мотивации мужчин, эффективности цифровых форматов волонтёрства и разработку программ для молодежи и пенсионеров.

Волонтёрство, социальный капитал, динамика, ресурсы, гендерный дисбаланс

Короткий адрес: https://sciup.org/147250924

IDR: 147250924 | УДК: 316.35 | DOI: 10.15838/esc.2025.3.99.13

Текст научной статьи Современный этап развития волонтёрства в России: динамика и ресурсы социального капитала

Многочисленные наблюдения и статистические данные последних десятилетий демонстрируют неуклонный рост интереса к волонтёрству в России, что обычно связывают с активизацией волонтёрства в период пандемии, развитием цифровых способов вовлечения в эту деятельность. Государственные инициативы, такие как объявление 2018 Годом добровольца1, реализация федерального проекта «Социальная активность»2 в 2019–2024 гг., способствовали повышению узнаваемости волонтёрской деятельности в общественном мнении. По данным Минпросвещения РФ, только в 2020 году было организовано 320 новых волонтёрских центров, 2,5 млн человек приняли участие в акции «МыВместе»3. Согласно тем же источникам, к 2025 году более 7,4 млн человек используют информационную систему развития добровольчества, всего 13% граждан РФ вовлечены в добровольческую деятельность центрами (сообществами, объединениями) поддержки волонтёрства. Также отмечается, что среди компаний с госучастием рост волонтёрства превысил 40% в год4. Крупные компании стараются освещать проявление своего внимания к волонтёрской деятельности, но содержание таких публикаций носит скорее рекламный характер в ущерб объективной аналитике. Эти данные вступают в некоторое противоречие с результатами массовых обследований трудовой силы, проводимых Росстатом ежегодно с 2006 года, итогами исследований российских ученых. Однако и сами ученые не достигли консенсуса в части выявления объёмов волонтёрской активности в России. Данное противоречие и определило постановку проблемы и научных задач нашего исследования.

В целом подавляющее большинство российских граждан одобряют такую деятельность. Однако ответ на вопрос об их вовлечении в практики волонтёрства не так позитивен. В открытом доступе имеется обширная база обследований рабочей силы (ОРС) Росстата, результаты социологических исследований, в которых были заданы вопросы об участии респондентов в добровольческой деятельности. Представляется важным провести анализ данных о ресурсах участия граждан России в добровольческой деятельности, так как это позволяет оценить потенциал социальной мобилизации населения.

Задачи исследования: 1) оценить уровень и динамику вовлечённости россиян в волонтёрскую деятельность в 2016–2024 гг. с учётом социально-демографических характеристик; 2) выделить значимые ресурсы развития волонтёрства в условиях меняющейся демографической структуры.

Анализ научных источников

Исторически волонтёрство изучалось скорее в зарубежной, чем в русскоязычной литературе. Кроме того, очевидное отставание развития системы поддержки такой деятельности в современной России требует исследования международного опыта. В одной из классических работ Р. Кнаан и соавторов выделены четыре ключевых признака волонтёрства: добровольность участия (свобода выбора, отсутствие принуждения, личная мотивация), отсутствие или минимальность вознаграждения, контекст деятельности (формальный и неформальный), а также характер бенефициаров (от помощи незнакомцам до участия в группах самопомощи, где сам доброволец также является выгодополучателем) (Cnaan et al., 1996). В таком определении волонтёрство выступает одним из видов экономической деятельности и варьируется от строгой альтруистической деятельности без вознаграждения до более гибких форм, включая самопомощь и поддержку близких. Феноменологически волонтёрство рассматривается как осознанное и спланированное действие, предполагающее предварительное обдумывание, долгосрочность и организованную форму помощи (Wilson, 2000; Penner, 2004).

М.Л. Саламон и соавторы заметили, что, несмотря на осуществление деятельности в свободное время и без денежного вознаграждения, волонтёрство является формой работы, приносящей как материальные, так и нематериальные выгоды не только получателям помощи, но и самим волонтёрам (Salamon et al., 2003, р. 222). Волонтёрская деятельность часто мотивируется чувством личного, культурного, религиозного или нравственного долга и определяется такими личностными чертами, как альтруизм, потребность в обучении и ориентация на настоящее, но не потребностью в активности. Она также обусловлена рядом функциональных мотивов, включая помощь другим, обучение, социальные связи, самоутверждение, карьерный рост и самозащиту (Mowen, Sujan, 2015). Начало 2000-х гг. отмечено переходом от коллективного к рефлексивному стилю волонтёрства (Hustinx, Lammertyn, 2003). Если первый характеризуется стабильностью, долгосрочной вовлеченностью лю- дей в волонтёрскую деятельность, то второй отражает индивидуализированный, гибкий подход, основанный на личных интересах и стремлении к самореализации. Современный стиль волонтёрства приобретает спорадический и фрагментарный характер: участие всё чаще носит временный, проектный формат с акцентом на видимые результаты и свободу выбора задач. Онтология волонтёрства, как добровольной, осознанной и длительной помощи, осуществляемой без ожидания вознаграждения, часто в рамках официальных организаций и направленной на благо других, опирается на организационные и личностные ресурсы (Snyder, Omoto, 2008, р. 3).

В российской научной традиции волонтёрство рассматривается как социальный феномен с выраженными институциональными, управленческими и социокультурными характеристиками (Мерсиянова, Якобсон, 2009; Холина, 2011; Певная, 2016). Исследователи подчеркивают связь волонтёрства с историческими моделями: благотворительной (дореволюционной), государственно-организованной (советской) и демократической (постсоветской) (Хворостья-нова, 2017). Современное российское волонтёрство развивается на фоне активного участия государства, что способствует его институционализации (Зборовский и др., 2018; Ульянова, 2019). Исследования коллег уральской научной школы показывают, что наибольшая готовность к добровольчеству наблюдается у людей с выраженной альтруистической ориентацией и установкой на социальное действие (активизм) (Певная, Тарасова, 2024).

В познание волонтёрства важный вклад внесли (Wilson, Musick, 1997), предложив интегрированную модель, объединяющую три ключевых ресурса активности: человеческий, социальный и культурный капитал. Влияние этих факторов на вовлечение в волонтёрство подчеркивалось как в ранних, так и в современных исследованиях (Smith, 1994; Bekkers, 2003; Taniguchi, 2013). В данном случае необходимо уточнить, что волонтёрская деятельность представляет собой не только форму продуктивной работы, но и разновидность коллективного действия, этически ориентированного и социально регулируемого. В такой постановке важным ресурсом выступает социальный капитал.

Социальный капитал в концепции Р. Патнэма включает сети, нормы и социальное доверие (Putnam, 1995). По определению П. Бурдье, социальный капитал может способствовать координации и сотрудничеству для получения взаимной выгоды и таким образом способствовать коллективным действиям (Bourdieu, 1986). Позднее исследования подтвердили положительное влияние социального капитала на волонтёрскую деятельность через гражданские сети и обобщенное доверие (Forbes, Zampelli, 2014; Wang, Graddy, 2008).

Одним из наиболее устойчивых онтологических наблюдений является положительное влияние широты социальных сетей на склонность к формальному и неформальному волонтёрству. Более крупные сети способствуют вовлечённости, поскольку увеличивают доступ к информации о волонтёрских возможностях (Musick, Wilson, 2008). Эти же механизмы распространяются на благотворительность: люди с широкой социальной вовлечённостью чаще откликаются на просьбы о помощи и включаются в практики жертвования (Schervish, Havens, 1997). Широкие социальные связи не только информируют, но и формируют нормы участия, создавая ожидания взаимной поддержки и обязательства.

Наряду с социальными сетями обобщённое доверие рассматривается как важный компонент, формирующий мотивационную базу для социально ориентированного поведения. По определению (Gambetta, 1988; Hardin, 2002), доверие выступает фундаментом для совместных действий и координации усилий, особенно в условиях неопределённости. Оно формирует ожидание, что другие члены общества также будут действовать в интересах общего блага, что повышает вероятность участия в волонтёрских инициативах. Высокий уровень обобщённого доверия способствует формированию чувства взаимозависимости и готовности к сотрудничеству (Neilson, Paxton, 2010). Это подтверждается экспериментальными и полевыми исследованиями, где доверие коррелирует с волонтёрством (Bekkers, 2012) и с пожертвованиями (Brooks, 2005).

По данным З. Ву и соавторов, институциональное доверие оказывает значительное влияние на участие в добровольчестве и пожертво- ваниях, особенно в политически централизованных системах, таких как Китай (Wu et al., 2018). Китайские исследователи полемизируют Р. Беккерсом, согласно позиции которого поведенческие различия в благотворительности в большей степени связаны с индивидуальными характеристиками доноров, нежели макро-социальными или региональными условиями (Bekkers, 2016). Более того, исследование (Wu et al., 2018) показало, что высокое доверие к знакомым, вопреки ожиданиям, негативно связано с пожертвованиями, хотя и не оказывает значимого влияния на волонтёрскую активность. Это может свидетельствовать о том, что ориентация исключительно на ближний круг снижает значимость обобщённых норм социальной ответственности и участия в более широком общественном контексте. Волонтёрство может способствовать расширению горизонтальных и вертикальных социальных связей и росту социального капитала на индивидуальном и коллективном уровнях (Телепаева и др., 2018; Сухарькова, 2021; Ярская-Смирнова и др., 2024).

Методология и данные

Исследование включало два массива эмпирических данных. Первый источник – микроданные обследования рабочей силы (ОРС) Росстата за 2016–2024 гг.5 Эта крупномасштабная выборка домохозяйств содержит информацию о лицах в возрасте 15 лет и старше по всей России. Например, в 2024 году получены данные о 4366 тыс. чел., занимающихся волонтёрством. Для анализа использовались следующие переменные из блока добровольческой активности: выполнение волонтёрской деятельности в последний месяц; количество часов, затраченных на нее за последний месяц; частота участия в течение года; вид деятельности; форма участия (индивидуально или через организацию); тип организации, в интересах которой осуществлялась добровольческая деятельность. Дополнительно учитывались социально-демографические характеристики респондентов: пол, возраст, тип поселения (город/село).

Второй источник – база данных «Социокультурный портрет Тюменской области 2023»6 (N = 1430) (Агафонова, Ромашкина, 2024). Выборка районированная, репрезентативная по половозрастной структуре, образованию и типу поселения, ошибка выборки по одному признаку не превышает 1,5%. Основной изучаемой (зависимой) переменной выступает участие респондента в волонтёрстве неполитического характера в виде бинарного индикатора. Респонденту присваивалось значение один, если он участвовал хотя бы в одном из шести видов волонтёрской активности за год, и ноль – в противном случае. В число независимых переменных включены ресурсы социального капитала. Для дальнейших расчетов все шкалы были пересчитаны по шкале от 0 (минимум) до 1 (максимум). Социальный капитал включал доверие и коммуникативный ресурс. Обобщённое доверие измерялось по ответу на вопрос «В целом считаете ли Вы, что большинству людей можно доверять или, напротив, нужно быть острожными, имея дело с людьми?» по десятибалльной шкале. Индекс институционального доверия вычислялся как среднее значение оценок доверия к десяти ключевым общественным и государственным институтам по пятибалльной шкале. Участие в общественных организациях представлено в виде дихотомической переменной: 1, если респондент состоит в какой-либо организации, и 0 – если нет. Коммуникативный ресурс определяется по ответу на вопрос «Среди каких людей Вы встречаете наибольшее взаимопонимание?». Вариант «в семье» соответствует значению 0 (основной ресурс взаимопонимания ограничен семейным кругом). Другие ответы (друзья, соседи, коллеги, единоверцы, люди моей национальности) соответствуют 1, отражая расширение коммуникационного ресурса.

В анализ включена информация Министерства экономического развития РФ, аналитический обзор действующих государственных программ поддержки волонтёрской деятельности, в т. ч. реализации федерального проекта «Соци- альная активность»7 (2019–2024 гг.), и институциональных мер, направленных на развитие инфраструктуры добровольчества. Выделялись виды волонтёрства, произведена классификация и периодизация видов волонтёрской деятельности. При анализе данных использовались методы структурно-динамического анализа, расчет коэффициентов вариации, факторный анализ, кластеризация методом k-средних, сравнение средних по критерию F Фишера, t-критерия Стьюдента, а также критерий Пирсона х2 (хи-квадрат). Анализ данных осуществлялся в IBM SPSS Statistics 26, Python Data Analysis Library.

Динамика волонтёрской активности в России (2016–2024 гг.)

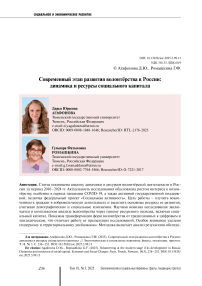

На рисунке 1 показана динамика вовлеченности населения в волонтёрскую деятельность за 2016–2024 гг., экстраполированная по данным всероссийских выборочных исследований рабочей силы.

За восемь лет произошло качественное изменение структуры волонтёрства. Социальные работы (помощь социально уязвимым группам) с первого места спустились на второе место рейтинга волонтерской активности, в 2024 году охватив около 1% населения. Пережив всплеск в период пандемии, этот вид деятельности вернулся на «допандемийный» тренд устойчивого роста.

Наиболее распространенный вид деятельности в 2024 году – это сбор средств на благотворительность или социальные проекты (фандрайзинг). В нем приняли участие около 1% населения РФ, наиболее часто граждане поддерживали государственные или муниципальные социальные проекты (25% от числа волонтёров). В 2016 году лишь порядка 7% волонтёров упоминали участие в фандрайзинге. За восемь лет их количество выросло в 10 раз. Именно здесь в наибольшей степени проявились результаты государственной поддержки и продвижение социально значимых проектов. С 2017 года в России действует Фонд президентских грантов, за всё время работы профинансировавший 32 115 проектов на общую сумму

Рис. 1. Динамика волонтёрской активности в России (2016–2024 гг.), численность волонтёров по видам деятельности, тыс. чел.

п Социальные работы

□ Благоустройство

■ Сельскохозяйственные работы

■ Организация мероприятий

□ Помощь местной школе

□Участие в работе НКО

□ Другое

□ Сбор средств

□ Оказание помощи животным

■ Экологические проекты

□ Строительные работы

□ Поиск пропавших людей

□ Бесплатная профессиональная помощь

Рассчитано по: первичные микроданные обследования рабочей силы Росстата за 2024 г. URL: labour_force (дата обращения 22.05.2025).

свыше 71 млрд рублей. Параллельно развиваются региональные грантовые программы и субсидирование на уровне местных властей.

Сегодня основными источниками доходов НКО являются частные пожертвования (38%), субсидии и гранты региональных органов власти (37%), гранты Фонда президентских грантов (37%)8. Отдельно стоит отметить социальный налоговый вычет для благотворителей, действующий с 2000 года: физическим лицам предоставляется вычет по НДФЛ на сумму пожертвований в НКО. В России активно развиваются эндаументы (фонды целевого капитала): по данным на конец 2023 года зарегистрировано более 300 таких структур, преимущественно при образовательных и социальных организациях9. С 2023 года действует Институт развития фандрайзинга при Агентстве социальной информации, который предлагает комплексные программы подготовки специалистов по привлечению средств, что способствует дальнейшей профессионализации сектора. Все эти меры совместно создали благоприятные условия, чтобы волонтёрский фандрайзинг превратился из редкой практики в один из ключевых инструментов гражданской активности. Кроме того, появление онлайн-платформ, краудфандинга, благотворительных марафонов в соцсетях, формирование новых методов совершения транзакций (перечисление кешбэка, баллов, округление суммы, процентов в пользу организации, QR-код) значительно упростили сбор средств.

Нельзя исключать и изменение целей сбора средств. Начиная с 2022 года появились различные виды помощи, связанные напрямую или косвенно со специальной военной операцией (СВО), такие как адресная помощь российским военнослужащим, добровольцам, участвующим в СВО, и членам их семей, помощь пострадавшим и беженцам10.

Благоустройство территорий (субботники, городские проекты по улучшению среды) в первую очередь осуществляется через муниципальные органы управления, охват этого направления увеличился в три раза. Такой вид самостоятельного волонтёрства, как помощь животным (работа в приютах, зоозащитные акции), вырос в объёме в четыре раза, находясь на третьем месте в рейтинге 2024 года (см. рис. 1).

В целом динамика 2016–2024 гг. показывает переход от трудоёмких, офлайн-ориентирован-ных форм волонтёрства к более гибким, опосредованным и цифровым форматам. Место традиционных видов, требующих физического участия и длительной отдачи (социальная и тем более физически тяжёлая работа), снижается в рейтинге участия. На первый план выходят направления, позволяющие широкому кругу людей участвовать с меньшим порогом входа:

перечисление средств, онлайн-активность или эмоционально привлекательные акции. Это соответствует общемировым изменениям в природе добровольчества – отмечается рост эпизодического волонтёрства и микротрудоучастия через интернет. Пандемия COVID-19 ускорила эти процессы, сделав дистанционную помощь и виртуальные площадки общей реальностью. Такой сдвиг порождает дискуссию о качестве и устойчивости волонтёрской деятельности. С одной стороны, вовлечение множества людей хотя бы в краткосрочные акции позитивно, поскольку расширяет базу добровольцев и общую культуру благотворительности. С другой стороны, огромное внимание к волонтёрской деятельности со стороны государства вытесняет НКО, деятельность которых требует регулярности и высокой квалификации.

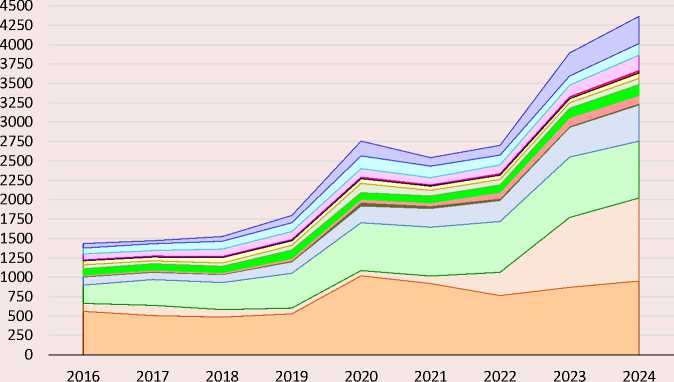

В итоге численность волонтёров увеличилась практически в три раза, с 1,435 млн до 4,366 млн человек. Этот рост произошел на фоне сокращения численности населения России, кризисных явлений, как внешних, так и внутренних ( рис. 2 ).

Динамика волонтёрской активности может быть разделена на три периода. В первый период, с 2016 по 2019 год, наблюдался стабильный умеренный рост при среднем годовом темпе при-

Рис. 2. Динамика численности волонтёров и населения России в 2016–2024 гг.*

Всего волонтёров (тыс. человек) —•— Численность населения России (тыс. человек)

* Левая ось (столбцы) – численность волонтёров; правая ось (линия) – общая численность населения России. Рассчитано по: первичные микроданные обследования рабочей силы Росстата за 2024 год.

мерно 8%. Во втором периоде, 2020–2021 гг., произошел скачок численности волонтёров на 53% из-за кризиса с дальнейшей стабилизацией. Третий период, с 2022 по 2024 год, обеспечил высокий темп прироста с последующей стабилизацией на новом уровне (+44% в 2023, +12% в 2024 году).

Эти данные отличаются от сведений в отчетности государственных информационных ресурсов, которые мы привели выше. Скорее всего, большие цифры Минпросвещения отражают использование информационных ресурсов, в первую очередь государственных образовательных организаций, а не собственно волонтёрскую активность, поэтому они завышены. Тем не менее наличие значительной положительной динамики волонтёрства в России отмечают практически все исследования, что подтверждается не только данными Росстата, но и нашими региональными данными.

Анализ нагрузки по видам волонтёрской деятельности показывает, что наибольшее количество человеко-часов затрачено на социальные работы (6596 тыс. часов), а также на сбор средств (3760) и благоустройство территорий (2343). По средней нагрузке на одного волонтёра лидируют мало распространённые, но трудоёмкие виды, такие как поиск пропавших людей (10,6 часа в неделю) и участие в работе НКО (9,9 часа в неделю).

Отметим основные эффекты, важные для дальнейшего анализа. Во-первых, наблюдается обратная корреляция между численностью населения и волонтёрской активностью, подтверждая существенный рост доли волонтёрского участия. Во-вторых, пандемия COVID-19 стала катализатором гражданской мобилизации и привела к формированию устойчивых моделей добровольческой активности, требующих дальнейшего изучения в контексте демографических изменений. Третий эффект имеет институциональную природу и объясняется усилением государственной поддержки волонтёрства, особенно в кризисные периоды, а также развитием инфраструктуры добровольческих организаций.

Социальные ресурсы волонтёрской активности

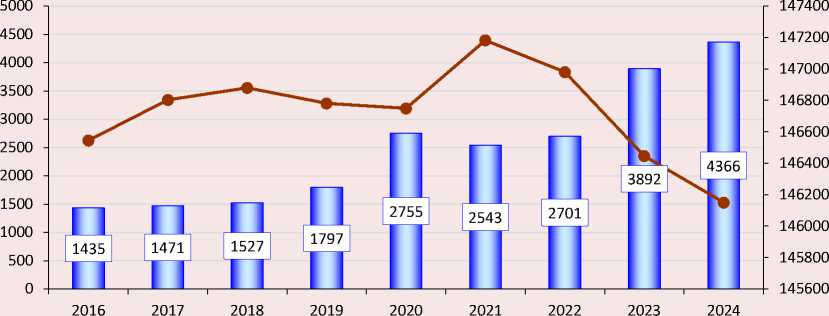

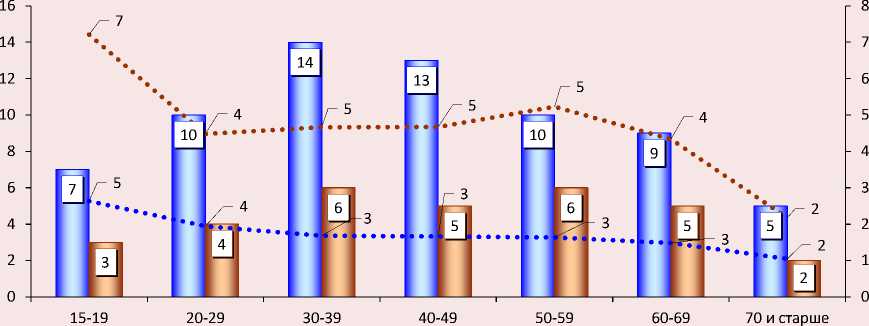

Анализ демографической структуры во-лонтёрcкой активности показал значительный гендерный и возрастной перекос ( рис. 3 ). Значимые различия подтверждаются статистическими тестами (х2 = 119,2; p < 0,001). Женщины не только чаще вовлекаются в добровольческую деятельность, но и обеспечивают большую продолжительность участия.

Рис. 3. Структура волонтёрской активности за 2024 г.*

Мужчины (% от численности волонтеров) Женщины (% от численности волонтеров)

Мужчины (удельный вес) Женщины (удельный вес)

* Левая ось (столбцы) – % от общей численности волонтёров; правая ось (линии) – удельный вес волонтёров от общей численности опрошенных, %.

Рассчитано по: первичные микроданные обследования рабочей силы Росстата за 2024 год.

Доля волонтёров в России, по данным обследования 2024 года, среди женщин составляет 4,2%, среди мужчин – 2,9%. Гендерный дисбаланс в динамике нарастает. Международные сравнения показывают, что Россия относится к странам с так называемым «обратным гендерным разрывом» в сфере добровольчества, когда женщины тратят на волонтёрскую работу значительно больше времени, чем мужчины. Например, по данным World Value Survey, в России женщины совокупно отрабатывают примерно на 14% больше добровольческих часов, чем мужчины, тогда как в более гендерно-равноправных обществах эта разница составляет 0–3%11. В 2024 году женщины в России выполнили около 72% всех совокупных человекочасов волонтёрского труда, тогда как мужчины 28%. В среднем женщина отдаёт волонтёрству 8,3 часа в месяц, что существенно больше, чем мужчина (6,5 часа в месяц). Причины гендерного разрыва объяснялись российскими социологами через традиционные гендерные роли, ценностные различия, большую ориентацию женщин на социальную помощь и уход за уязвимыми группами, организационные асимметрии (Ермилова, Исакова, 2021).

Распределение форм волонтёрской активности по возрастным когортам отражает как жизненный цикл индивида, так и социокультурные особенности возрастных групп. Молодёжные когорты (15–29 лет) преимущественно вовлечены в события краткосрочного, проектного и инициативного характера. Волонтёры в возрасте 20–29 лет чаще участвуют в организации мероприятий и экологических проектах, также возрастает их вовлечённость в более трудоёмкие виды деятельности. Когорта 30–39 лет в наибольшей степени вовлечена практически во все виды волонтёрства. Вероятно, пик вовлечённости связан с устойчивым положением на рынке труда, накопленным социальным капиталом, появлением семьи, определяющими более высокий уровень ответственности и мотивации к системному вкладу в общественно значимую деятельность. Представители поколения от 40 до 59 лет относительно равномерно участвуют в волонтёрстве с ориентацией на социальную помощь, но активность снижается. Обращает на себя внимание относительная стабильность участия в работе НКО (13–18%) в течение всей жизни. В целом возрастная структура волонтёрства демонстрирует закономерный переход от событийных и активистских форм в молодости к институционализированным и устойчивым практикам в зрелом возрасте, с последующим смещением в сторону индивидуализированных и менее интенсивных форм участия у пожилых.

По итогам микронаблюдений Росстата мы делаем вывод о различиях волонтёрского участия у жителей городских и сельских территорий ( рис. 4 ). В городах живет больше волонтёров, чем в селах. Однако пересчет по общей численности населения показал, что доля волонтёров среди сельского населения выше, чем среди городского (3,3% против 4,5). Особенно значителен поселенческий разрыв в группе молодежи до 20 лет и предпенсионных возрастах 50–69 лет. При закреплении трех признаков: возраст, гендер и тип поселения – выделяется значительное превышение доли волонтёров среди женщин предпенсионного или раннепенсионного возраста, проживающих в сельской местности, над средним распределением рабочей силы (см. линии на рис. 4). Этот вывод отличается от привычного мнения, что в городах волонтёрство более развито, чем в сёлах, поскольку там более развита инфраструктура (Холина, 2011; Хворостьянова, 2017; Ермилова, Исакова, 2021).

Индивидуальная нагрузка волонтёров не зависит от типа поселения, в среднем городской волонтёр тратит около 7,7 часа в месяц, сельский – 7,6 часа. Вероятно, когда человек уже вовлёкся в волонтёрскую деятельность, его личный вклад по времени не зависит от места проживания. В целом структура волонтёрской активности не определяется ролью человека на рынке труда, но сохраняется гендерный перекос. Мужчины чаще совмещают общественную деятельность с основной работой. Среди женщин-добровольцев более заметную часть составляют неработающие женщины (например, пенсионерки или временно не работающие в связи с уходом за членами семьи).

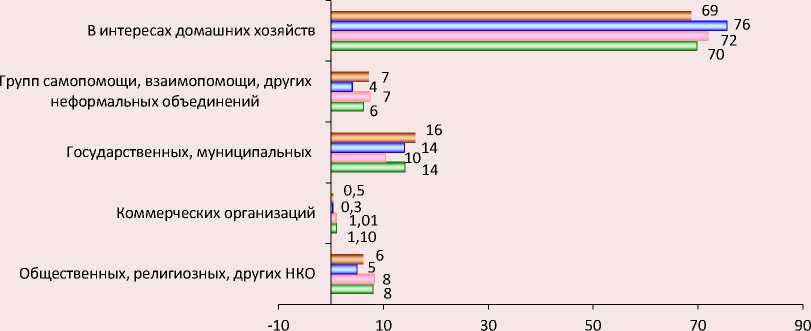

Рассмотрим структуру волонтёрского участия в интересах конкретных экономических единиц: формальных (государственные, муни-

Рис. 4. Поселенческая структура волонтёрского участия за 2024 год*

■ ■ Город ■ ■ Село Город Село

* Левая ось (столбцы) – % от численности волонтёров, правая ось (линии) – удельный вес волонтёров от общей численности опрошенных, %.

Рассчитано по: первичные микроданные обследования рабочей силы Росстата за 2024 год.

ципальные, коммерческие, общественные организации) и горизонтальных (домашние хозяйства, группы взаимопомощи, рис. 5). Формальные организации ориентированы на масштабные, коллективные акции, они занимают наибольшее время участия, но по совокупной доле вовлеченности людей их доля не достигает 20%. Неформальные организации реализуют личностные, эмоционально мотивированные инициативы, которые охватывают около 80% от численности гендерно-поселенческих социальных групп волонтёров.

Рис. 5. Структура участия в волонтёрской деятельности в интересах экономических единиц в 2024 г., % от участия по категориям гендер и тип поселения

Сельские женщины □ Сельские мужчины □ Городские женщины □ Городские мужчины

Рассчитано по: первичные микроданные обследования рабочей силы Росстата за 2024 год.

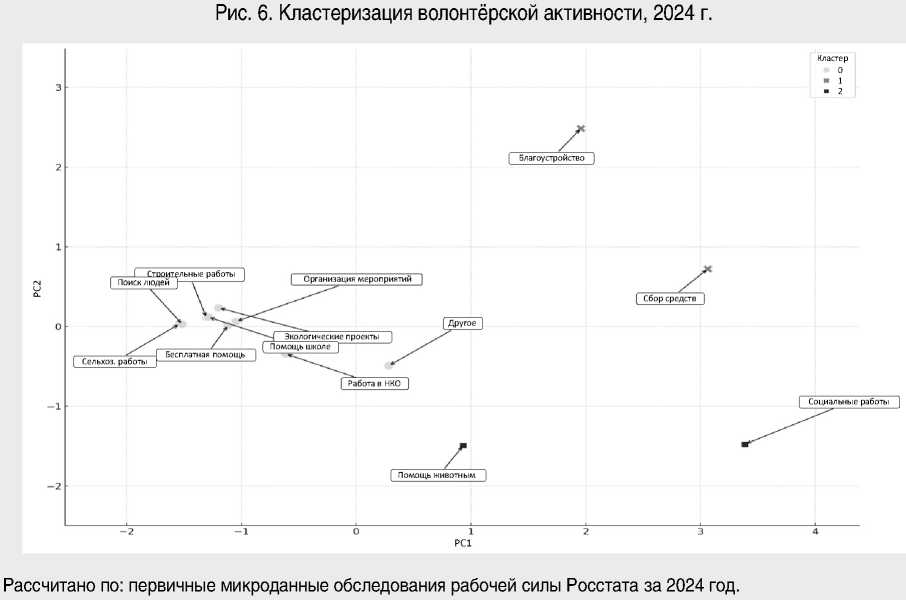

Модели волонтёрства: кластерный анализ вовлечённости

Чтобы выявить структуру волонтёрства, мы применили кластерный анализ к данным об интенсивности участия в различных видах добровольчества. В анализ включены сведения об участии населения в 13 видах волонтёрства по четырём категориям: «еженедельно», «ежемесячно», «несколько раз в год / время от времени» и «один раз в год» ( рис. 6 ).

Каждый вид деятельности был представлен в виде четырёхмерного вектора, отражающего количественные параметры вовлечённости. Для обеспечения сопоставимости переменных все значения стандартизированы методом Z-преобразования, что позволило исключить влияние различий в масштабах измерений. В качестве метода кластеризации выбран алгоритм k-средних (K-Means). Эмпирически обоснованным оказалось разбиение на три кластера, обеспечивающее интерпретируемую структуру данных. Оценка качества кластеризации выполнена с использованием силуэт-коэффициента, который составил 0,59, что свидетельствует о достаточно чётком разделении групп.

Для целей интерпретации использовано снижение размерности методом главных компонент (PCA). Первые две компоненты объяснили основную часть дисперсии и позволили наглядно представить расположение кластеров в двухмерном пространстве. Каждая точка на диаграмме – это отдельный вид деятельности, окрашенный в цвет соответствующего кластера (см. рис. 6).

В результате были выделены три модели вовлечённости.

Кластер 0: эпизодическая вовлечённость. Сюда вошли виды деятельности с низкой регулярностью. Участие осуществляется преимущественно «несколько раз в год» либо эпизодически. Включает такие виды, как экологические проекты, строительные работы, сельскохозяйственные работы, организация мероприятий, помощь школе, поиск людей, участие в НКО, бесплатная профессиональная помощь (медицинская помощь, юридическая консультация, проведение неоплачиваемого занятия, тренировки, консультирование) и другое. Характеризуется ситуативностью и слабой привязкой к постоянному расписанию. Отдельного пояснения требует «участие в работе НКО»,

где большинство респондентов указали, что участвуют не регулярно, а скорее как волонтёры на отдельных проектах, мероприятиях или акциях. Это отражает не институциональную суть НКО, а поведение опрошенных – они сотрудничают с НКО от случая к случаю, а не на постоянной основе.

Кластер 1: массовая краткосрочная вовлечённость. Этот кластер объединяет работы с участием большого числа добровольцев в ограниченные периоды. Примеры – благоустройство территорий, сбор средств. Ориентированы на широкий охват, часто проводятся как акции, субботники, кампании.

Кластер 2: регулярная (системная) вовлечённость. Представлены виды работ с высоким уровнем еженедельной и ежемесячной активности, например социальные работы и помощь животным. Такие формы требуют постоянной включённости и долгосрочной мотивации со стороны участников. Наши результаты свидетельствуют о наличии устойчивых моделей участия в зависимости от типа деятельности.

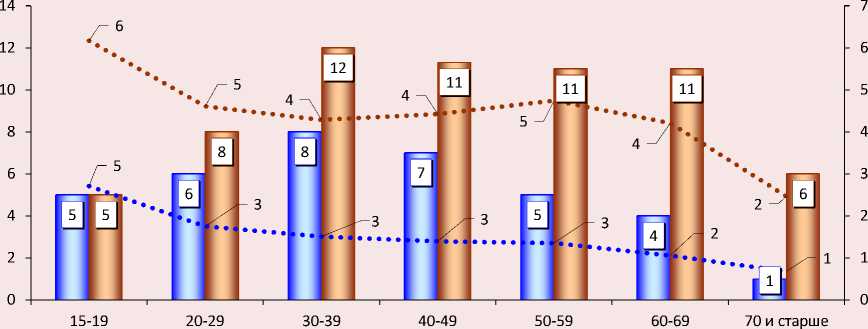

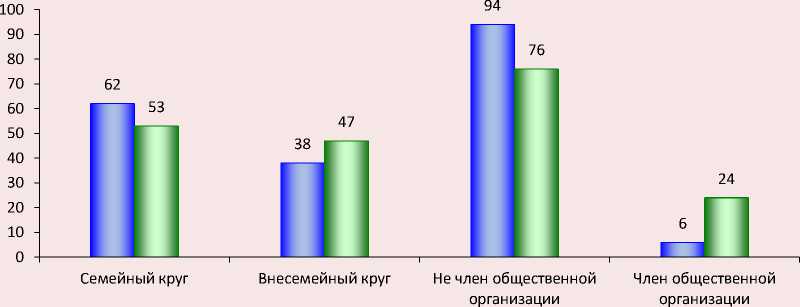

Социальный капитал как ресурс волонтёрства

Такие характеристики, как возраст, пол, оказывают влияние на волонтёрскую деятельность не напрямую, а опосредованно, через объем доступного капитала (Wilson, 2000). Для того чтобы оценить влияние социального капитала на участие в различных видах волон- тёрской активности, мы выделили две группы респондентов, участвовавших или не участвующих в ней. По результатам регионального исследования в 2023 году, в волонтёрской деятельности в течение прошлого года приняли участие 655 респондентов, что составляет 45,8% от общего числа опрошенных. Эти данные демонстрируют высокий уровень участия, но, в отличие от ОРС, нет расшифровки частоты и форм участия, поэтому непосредственно численность и виды волонтёрства здесь сравнивать нельзя. Однако более широкий инструментарий позволяет изучить социальные ресурсы. Далее были построены перекрестные таблицы и оценены различия в средних по степени активности по критериям х2, Стьюдента и Фишера. Первые две группы на рисунке 6 отражают ответы на вопрос «В каком кругу Вы находите наибольшее взаимопонимание?»: в семье (семейный круг), все остальные варианты (внесемейный круг). Можно рассмотреть эти два варианта как проксиоценки коммуникативного ресурса. Приоритетность коммуникаций вне семейного круга повышает вероятность участия в волонтёрстве на 9% (х2 = 10,5; p = 0,001). Участие респондентов в общественных организациях раскрывает организационный ресурс. Наличие организационного ресурса общественной активности в четыре раза повышает вероятность волонтёрской активности (х2 = 86,3; p < 0,001; рис. 7).

Рис. 7. Социальные ресурсы волонтёрской активности, % от соответствующей группы по столбцу

Не участвовал Участвовал

Рассчитано по: данные авторского социологического исследования.

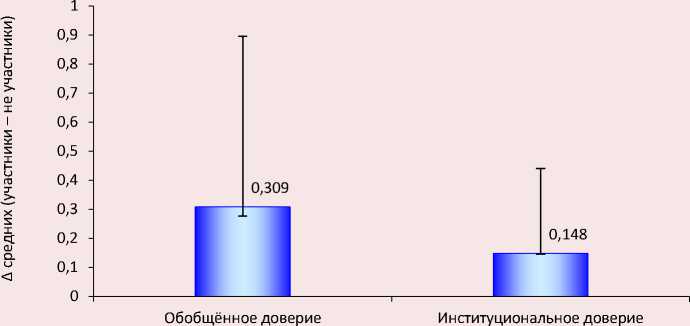

Рис. 8. Разница средних значений доверия (с 95%-ми доверительными интервалами) между участниками и не участниками волонтёрских мероприятий

Рассчитано по: данные авторского социологического исследования.

Участие в волонтёрстве ассоциировано с более высоким уровнем доверия. После учета социально-демографических факторов (возраста, уровня образования и типа населённого пункта) нормированные различия в средних значениях индексов обобщенного доверия составляет 0,309 (p = 0,029), а институционального 0,148 (p = 0,045). Разница невелика, но статистически значима. Вывод согласуется с концепцией социального капитала: вовлечённость в коллективную деятельность способствует укреплению доверия к другим людям и расширяется коммуникативными ресурсами. Наиболее выраженное влияние на институциональное доверие оказывает уровень образования (p < 0,001), что подчёркивает важность образовательных различий при интерпретации доверия к институциям ( рис. 8 ).

Основные выводы и заключение

В ходе исследования выявлено, что за 2016– 2024 гг. численность волонтёров в России возросла более чем в три раза, несмотря на снижение общей численности населения. Наибольший рост наблюдался в период пандемии COVID-19 (+53% в 2020 году) и далее продолжался после 2022 года, что подчеркивает роль кризисов как катализаторов гражданской мобилизации. Однако этот рост не достигает значительных объёмов инициативного, личного участия в добровольческой деятельности. Основные виды волонтёрства – фандрайзинг, социальная помощи и помощь животным. Тем не менее, по данным мониторинга Росстата, в целом в этих видах деятельности участвует не более 3% населения, а структура отражает противоречия и барьеры вовлеченности. Региональное исследование показывает значительно более широкий охват волонтёрства. Все данные подтверждают рост волонтёрского участия в России, подкрепляемый ресурсами социального капитала.

Произошел переход от традиционных, трудоемких форм (офлайн-помощь) к цифровым и эпизодическим: фандрайзинг (вырос в 10 раз), другие онлайн-активности. Пандемия ускорила развитие дистанционных форматов, сделав их частью повседневной практики.

Были выделены внешние и внутренние ресурсы волонтёрства. Внешние ресурсы, такие как государственная поддержка, участие в работе НКО и волонтёрских центров, доступ к информационным ресурсам, вхождение в организационные структуры поддержки, членство в организациях, таких как профсоюзы, оказали наиболее сильное влияние на рост волонтёрской активности за последние 8 лет. Внутренние (личностные) ресурсы определяют социальный капитал индивидуума. Например, обобщенное доверие и институциональное доверие являются внутренними ресурсами, а пол, возраст способствуют накоплению и проявлению этих ресурсов. В целом влияние внутренних ресурсов оказалось значимо снижено по сравнению с внешними. Институциональные и инфраструктурные лакуны определяют структурные перекосы в волонтёрской активности.

В российском волонтёрском движении наблюдаются гендерный и межпоколенческие перекосы. Женщины и люди среднего возраста составляют основу волонтёрского движения. Городские жители чаще участвуют в институционализированных формах волонтёрства, а сельские – в локальных инициативах. По доле участия жители сельских территорий относительно чаще участвуют в волонтёрстве, чем горожане.

В результате трансформации волонтёрского движения сформировались три основные модели участия. Первая модель – это эпизодическая или нерегулярная (экологические проекты, помощь НКО). Вторая – массовая краткосрочная (субботники, сбор средств). Третья проявляется как регулярная и системная (социальная помощь, помощь животным).

Волонтёрство в интересах формальных экономических единиц (государственные, муниципальные, коммерческие, общественные организации) занимает наибольшее время участия, но по совокупной доле вовлеченности людей их доля не достигает 20%. Доминирование помощи в интересах домашних хозяйств подчёркивает потребность общества в развитии механизмов поддержки личного, повседневного волонтёрства, не требующего формального статуса или институционального признания. Исчезающе малое участие коммерческих организаций (<1%) может рассматриваться как потенциал развития корпоративного волонтёрства.

Сформулируем некоторые рекомендации по итогам нашего анализа. Необходимо развивать гибкие форматы участия, включая цифровые платформы для вовлечения граждан в общественную деятельность. Кроме того, при разработке программ поддержки волонтёрства полезно учитывать возрастные и гендерные особенности. Потенциал включает корпоративные программы, основанные на профессиональных навыках (врачи, учителя, просветительские программы, гражданская наука) (Romashkina et al., 2024).

Данное исследование открывает новые вопросы, такие как мотивация мужчин к участию в волонтёрстве, оценка эффективности различных форм вовлечения, которые требуют дальнейшего рассмотрения. Ограничения исследования включают неполную репрезентативность данных, преобладание государственных источников. Наблюдаются противоречия между официальной статистикой и результатами исследований. Волонтёрство в России демонстрирует устойчивый рост и трансформацию, но остается неравномерным по демографическим и территориальным признакам. Развитие социального капитала и адаптация институтов поддержки могут усилить его потенциал.