Современный подход к диагностике бурсита в области заплюсневого сустава у крупного рогатого скота

Автор: Позябин С.В., Филиппов Ю.И., Шарыкина К.И.

Статья в выпуске: 2 т.246, 2021 года.

Бесплатный доступ

Диагностика и лечение асептического и гнойного бурсита заплюсневого сустава у крупного рогатого скота остается важной задачей для ветеринарных специалистов. Общепринятые методы диагностики не позволяли выявлять животных с данной патологией на ранних стадиях, что приводило к ухудшению клинического состояния животного, потере продуктивности и выбраковке.

Бурсит, заплюсневый сустав, современные методы диагностики бурсита, бурсоцентез

Короткий адрес: https://sciup.org/142229527

IDR: 142229527 | УДК: 619:635.8:616-003.725:581.4 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-246-2-166-171

Текст научной статьи Современный подход к диагностике бурсита в области заплюсневого сустава у крупного рогатого скота

Диагностика и лечение асептического и гнойного бурсита заплюсневого сустава у крупного рогатого скота остается одной из важных задач для ветеринарных специалистов, задействованных в обслуживании сельскохозяйственных предприятий. Общепринятые методы диагностики не позволяли выявлять животных с данной патологией на ранних стадиях, что приводило к ухудшению клинического состояния животного, потере продуктивности и выбраковке.

Снижение продуктивности приводили к экономическим потерям, которые в свою очередь не позволяли в полной мере выполнять программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы, принятую правительством Российской Федерации [1, 2, 3].

На отдельных молочных фермах у 10-90 % дойных коров отмечают поражения конечностей различной степени тяжести. Коровы с больными конечностями меньше потребляют корма, практически лишены моциона и соответственно, их молочная продуктивность снижается. Поражения конечностей у коров приводят к снижению уровня воспроизводства стада (на 17-20 %), молочной продуктивности (на 20-65 %) массы тела и увеличению продолжительности сервис-периода [2, 3].

Однако, несмотря на широту распространения, диагностика и лечение данной патологии остается нерешенной до конца. Диагностика бурсита является приоритетной задачей при разработке методов ортопедической диспансеризации крупного рогатого скота. Не решен вопрос о ранней диагностике, что приводит к переходу патологического процесса в хроническую и осложненную стадию, и очень часто врачам приходится сталкиваться с гнойным бурситом, который возможно предотвратить на более ранней стадии развития патологии [1, 2, 3].

Диагностика бурсита у мелких домашних животных осуществляется с применением современных инструментальных методов диагностики, таких как рентгенография, МРТ, КТ, УЗИ-диагностика. Однако не все сельскохозяйственные предприятия по разведению и содержанию крупных животных могут позволить себе приобретение такой аппаратуры для диагностики данной патологии.

По нашему мнению, остается актуальным использование широко доступных методов клинической диагностики, таких как: клинический осмотр, пальпация, микроскопия синовиальной жидкости, определение чувствительности к антибиотикам.

Асептический и гнойный бурсит в области заплюсневого сустава имеет характерную клиническую картину, но при этом заболевании применяются и дополнительные методы исследования. Кроме общеклинических анализов крови и мочи это исследования на маркеры ревматоидного артрита, С-реактивный белок, дифениламиновая проба, антистрептолизин-О, ревматоидный фактор и др. Синовиальная жидкость исследуется на содержание белка, количество лейкоцитов, соотношение нейтрофилов лимфоцитам [4, 5].

В последнее время, кроме рентгенографии, при диагностике ортопедических патологий крупного рогатого скота получила широкое применение УЗИ-диагностика, которая с успехом применяется и при обследовании бурситов. В норме стенка синовиальной сумки при УЗИ не визуализируется, так как она микроскопически тонка. Визуализируется лишь полоска жидкости в сумке толщиной 1 мм. В норме её толщина не более 2 мм. При воспалении стенка сумки утолщается, полость её расширяется, эхогенность её зависит от консистенции содержимого: если оно становится неоднородным, то появляются гиперэхогенные включения [9, 10].

Бурситы заплюсневого сустава действительно являются основной и часто встречающейся хирургической патологией при стойловом содержании крупного рогатого скота. Однако, несмотря на распространенность заболевания, лечению бурсита в хозяйствах, занимающихся разведением крупного рогатого скота, не уделяется должного внимания. Ветеринарный врач хозяйства должен решить экономическую эффективность затрат на лечение.

При определении метода лечения необходимо учитывать ценность продуктивного животного, показатели молочной и мясной продукции, возможное недополучение приплода. [6, 7, 8].

Лечение бурсита консервативным и оперативным методами требует больших физических и материальных затрат, является длительным и не всегда имеет благоприятный исход. Поэтому остается актуальным разработка современного комплексного подхода к диагностике, лечению и профилактике бурситов крупного рогатого скота.

Материал и методы исследований. Исследование проводилось в 20132019 годах на кафедре ветеринарной хирургии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина на базе ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево». Проводили хирургическую диспансеризацию крупного рогатого скота с целью выявления животных с клинической картиной асептического и гнойного бурсита заплюс-невого сустава. Для анализа использовали данные собственные исследований и отчеты хозяйств.

При проведении комплексной хирургической диспансеризации животных, содержащихся в ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево», определяли при ортопедическом исследовании наличие травматических повреждений открытого и закрытого характера, гнойных и гнойнонекротических поражений, заболеваний кожного покрова, ротовой полости и зубов, глаз, заболеваний конечностей.

Рисунок 1 – Проведение бурсоцентеза под контролем конвексного датчика UST-9137 УЗИ аппарата Aloca prosound 2

Для диагностики бурсита применяли комплексный подход, который включал в себя: 1) оценку условий содержания и норм кормления; 2) клинический осмотр; 3) УЗ-диагностика пораженных бурс; 4) бурсоцентез под контролем конвексного датчика (Частота 2-7,5, глубина до 25 см.); 5) цитологическое и бактериологическое исследование проб синовиальной жидкости; 6) постановка диагноза.

Проводили ультрасонографические исследования пораженных бурс на ультразвуковом аппарате ALOKA Prosound 2, и под контролем конвексного UST-9137 (2.5/3.75/5.0/6.0MHz) (Частота 2.5-6.0 MHz, глубина до 25 см.) проводился бурсоцентез и отбор проб синовиальной жидкости, которую в последующем подвергали цитологическому и бактериологическому исследованию (Рисунок 1).

Пробы отобранного биологического материала были направлены в ветеринарную лабораторию ГУВМО Ленинского района Московской области для бактериологического исследования и определения чувствительности к антибиотикам. Кроме того, вышеуказанные пробы исследованы с помощью цитологических методов в ГБУ

«Мосветобъединение» СББЖ ТиНАО ВУ «Щербинка». Гистологические препараты окрашивали гематоксилином и эозином, а также по Маллори и пикрофуксином по Ван-Гизону

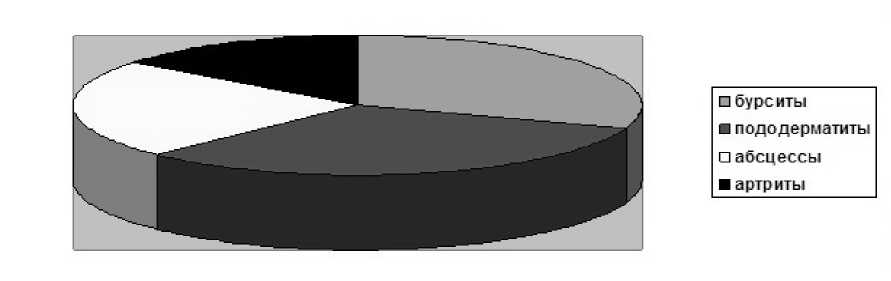

Результат исследований. Всего в указанный период было выявлено 457 голов крупного рогатого скота с выраженными хирургическими патологиями. В результате обследования установили, что из 457 голов крупного рогатого скота 138 голов коров имеют бурситы в области заплюсневого сустава, 115 голов коров и 32 головы нетелей имеют пододерматиты и травматические поражения копытец, 106 голов телок 2013 года имеют абсцессы в области крупа, 66 голов коров имеют артриты в области заплюсневого сустава. Согласно проведенной диспансеризации бурситы занимают 30 % от общего числа хирургических заболеваний, и занимают второе место среди хирургических патологий, как представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Хирургические болезни, диагностируемые в области конечностей при проведении комплексной хирургической диспансеризации на базе ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево»

При остром асептическом серозном, серозно-фибринозном воспалении подкожной слизистой сумки пяточного бугра пальпацией в области его вершины обнаруживалось флюктуирующее, болезненное, горячее на ощупь шаровидное припу-хание. Кожа при этом сохраняла свою нормальную подвижность. При переходе процесса в хроническую форму болезненная реакция во время пальпации отсутствует. Припухлость вследствие скопления в полости бурсы большого количества серозной жидкости бывает значительно увеличенной, флюктуирует и имеет тестова- тую консистенцию. Расстройство функции конечности обычно отсутствовала. При проведении сонографического исследования пяточная бурса визуализируется в виде гипоэхогенного образования по контуру пяточного бугра.

При асептическом воспалении подсухожильной сумки поверхностного пальцевого сгибателя в случаях острого воспаления пальпацией обнаруживали в области пяточного бугра и сбоку его продолговатоовальную, болезненную, уплотненную припухлость. Во время движения у животного отмечалась хромота опирающейся конечности. При проведении сонографического исследования подсухожильная бурса визуализируется в виде гипоэхогенного образования в области пяточного бугра.

При остром гнойном воспалении, особенно подсухожильной бурсы, у животного наблюдалась хромота опирающейся конечности. На месте расположения воспалившейся бурсы пальпацией обнаруживали горячую, сильноболезненную, диффузную припухлость, которая иногда распространялась далеко за пределы анатомического расположения ее.

В случаях подострого и хронического течения болезни при запоздалом хирургическом лечении происходило самопроизвольное вскрытие бурсы, при этом образуются свищевые ходы, из которых выделяется гнойный экссудат.

На основании результатов бактериологических исследований выделены следующие культуры бактерий: проба № 1,5,6,4, (гнойный бурсит) – выделены бактерии Staphylococcus chromogenes; проба № 2,3,7 (катаральный бурсит) – выделены бактерии Staphylococcus lentus; проба № 8,9,10 (серозно-фибринозный бурсит) – выделены бактерии Micrococcus spp. Выделенные микроорганизмы проявили чувствительность к следующим антибиотикам: цефазолин, канамицин, ципрофлоксацин, цефалексин, гентамицин, эритромицин, ванкомицин. Наибольшая чувствительность отмечена к цефалексину – антибиотику цефалоспоринового ряда, как представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Чувствительность выделенных культур микроорганизмов к антимикробным препаратам

|

Наименование антимикробного средства |

Staphylococcus chromogenes |

Staphylococcus lentus |

Micrococcus spp. |

|

Цефазолин |

++ |

++ |

++ |

|

Канамицин |

+ |

+ |

+ |

|

Ципрофлоксацин |

+/- |

+ |

+ |

|

Цефалексин |

+++ |

+++ |

+++ |

|

Гентамицин |

- |

- |

+ |

|

Эритромицин |

+/- |

+/- |

+ |

|

Ванкомицин |

- |

- |

- |

Где, «+++» – чувствительны > 90 % штаммов, «++» – чувствительны > 75 % штаммов, «+» – чувствительны > 50 % штаммов, «+/-» – чувствительны больше > 40 % штаммов, «-» – чувствительны < 40 % штаммов

Заключение. Исходя из полученных результатов можно утверждать, что второе место среди хирургических патологий в области конечностей занимают бурситы в области заплюсневого сустава. По результатам проведенных исследований было установлено, что для наиболее точной постановки диагноза необходим комплексный подход к диагностике.

Нами был усовершенствован современный алгоритм диагностики бурсита в области заплюсневого сустава, который включал в себя: оценку условий содержания и норм кормления; клинический осмотр; УЗ-диагностику пораженных бурс; бурсоцентез под контролем конвексного датчика; цитологическое и бактериологическое исследование проб синовиальной жидкости; постановка диагноза. Вышеописанный алгоритм позволяет наиболее точно установить диагноз и начать своевременное лечение, что положительно влияет на увеличение вырабатываемых объемов мясной и молочной продукции за счет развития современных животноводческих хозяйств с интенсивным производством.

Резюме

Диагностика и лечение асептического и гнойного бурсита заплюсневого сустава у крупного рогатого скота остается важной задачей для ветеринарных специалистов. Общепринятые методы диагностики не позволяли выявлять животных с данной патологией на ранних стадиях, что приводило к ухудшению клинического состояния животного, потере продуктивности и выбраковке.

Список литературы Современный подход к диагностике бурсита в области заплюсневого сустава у крупного рогатого скота

- Борисов, М.С. Повреждения суставов и сухожилий у животных / М.С. Борисов // Диагностика, лечение и профилактика. - 2012. - 205 с.

- Борисов, М.С., Функциональная морфология капсулы сустава у животных / М.С. Борисов, Р.Р. Лазутина, Н.С. Крюкова // Ветеринария. - 2010. - № 11. - С. 5457.

- Мищенко, В.А. Проблема сохранности высокопродуктивных коров / B.А. Мищенко, Н.А. Яременко, Д.К. Павлов, А.В. Мищенко // Вет. патол. - 2005. -№ 3. - С. 95-99.

- Матвеева, Е.Л. Понятие нормы в исследовании синовиальной жидкости / Е.Л. Матвеева, В.Д. Макушин, О.К. Чегу-ров, Ю.П. Солдатов // Клиническая лабораторная диагностика. - 2002. - № 10. - C.18

- Тимофеев, С.В. Применение специализированных лазерных ветеринарных аппаратов «Скаляр» при лечении животных / С.В. Тимофеев. - М.: Изд. «ФГУП ВПО МГАВМ и Б имени К.И. Скрябина», 2001. - 23 с.

- Тимченко, Л.Д. Морфологические изменения в тканях локтевой слизистой бурсы под воздействием циклофос-фана / Л.Д. Тимченко // ВГАУ имени К.Д. Глинки. Актуальные проблемы ветеринарной хирургии. - Воронеж. - 1999. -С. 94-96.

- Тимченко, Л.Д. Комбинированный метод лечения посттравматического бурсита / Л.Д. Тимченко // ВГАУ имени К.Д. Глинки. Актуальные проблемы ветеринарной хирургии. - Воронеж. - 1999. -С. 96-98.

- Трояновская, Л.П. Лечение бурсита у лошади / Л.П. Троянская // ВГАУ имени К.Д. Глинки. Актуальные проблемы ветеринарной хирургии. - Воронеж. -1999. - С. 33-34.

- Ультразвуковая диагностика в травматологии / А.В. Зубарева [и др.]. -М.: Изд. ООО Фирма «Стром», 2003. -С. 88.

- Филиппов, Ю.И. Клинические испытания препарата «Энрофлокс 5 %» при бурситах у крупного рогатого скота / И.Ю. Филиппов, К.И. Шарыкина // Ветеринария и зоотехния. -2018. - № 2 (32) -С. 38-41.

- Филиппов, Ю.И. Результаты изучения микроорганизмов синовиальной жидкости и их чувствительности к антибиотикам при бурситах у крупного рогатого скота / И.Ю. Филиппов, К.И. Шарыкина // Вестник Рязанского государственного аграрного университета им. П.А. Костыче-ва. - 2016. - № 4 (32). - С. 61-64.