Современный подход к изучению интенсивности дыхания зерна

Автор: Станкевич Г.Н., Бабков А.В., Кизатова М.Ж.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 2 (103), 2014 года.

Бесплатный доступ

Разработан способ и прибор для определения интенсивности дыхания зерна в виде ком-пактной установки, позволяющей исследовать аэробное, анаэробное и смешанное дыхание зерно-вой массы. Конфигурация стенда позволяет проводить исследования интенсивности дыхания зерна по комплексу показателей. Полученные результаты позволяют сделать корректные расчеты характеристик интенсивности дыхания зерна, базирующихся на комплексной оценке - кинетике изменения выделения углекислого газа, поглощения кислорода и их соотношения.

Зерно, интенсивность дыхания, биохимические исследования, прибор, способ

Короткий адрес: https://sciup.org/140204723

IDR: 140204723 | УДК: 577.1.017.7-047.37:633.1

Текст научной статьи Современный подход к изучению интенсивности дыхания зерна

Зерно - это живой организм. Выдающийся биолог и селекционер И.В. Мичурин писал: «В организме каждого семени, даже тогда, когда оно находится в состоянии покоя, т.е. в сухом виде, процесс жизнедеятельности не останавливается, происходит постоянный, хотя и медленный обмен веществ, который поддерживает жизнь в зародышевой клетке» [1]. Из этого следует то, что медленно, но постоянно, в зерне происходят сложные биохимические превращения, и источником постоянной энергии этих процессов является дыхание зерна. Таким образом, интенсивность дыхания зерна является показателем биологической активности хранящейся зерновой массы. Изучение этого процесса имеет непосредственное отношение к теории и практике хранения зерна, поскольку связано с определением расхода сухих веществ семян при их хранении, а также с определением условий влияния внешней среды, что характеризуют оптимальные режимы хранения [2].

К начальным веществам, которые принимают участие в процессе дыхания, например, зерновых культур, относятся углеводы зерна (в частности, глюкоза) и кислород из атмосферного воздуха, к конечным продуктам этого процесса — углекислый газ, вода и спирт. Таким образом, в процессе дыхания, клетки семян используют энергию за счет расщепления своих органических веществ, т.е. дыхание зерна во время хранения сопровождается потерей сухих веществ, которую, в свою очередь, относят к естественной убыли массы зерна при хранении. В зависимости от условий, в которых находится зерно, процесс дыхания может идти в трех направлениях: по аэробному типу (с участием кислорода), анаэробному (без доступа кислорода к зерну) и смешанному. Чаще всего смешанное дыхание возникает тогда, когда в зерновой насыпи у одной части семян нет доступа к кислороду и, соответственно, зерно дышит по анаэробному типу, а в другой части, где происходит обновление воздушных потоков, проходит аэробный процесс дыхания [3]. Вопрос о величине потерь, обусловленных дыханием, является особенно важным потому, что они при хранении могут изменяться в зависимости от состояния зерна и от условий его хранения (влажности, температуры, степени аэрации и т.п.). При анализе этого процесса необходимо учитывать не только сложный комплекс биохимических превращений в самом зерне, обусловленных их интенсивностью, но и тип дыхания. Интенсивность процесса дыхания зерна в зависимости от различных условий хранения, можно характеризовать убылью массы зерна, выделением теплоты, поглощением кислорода и выделением углекислого газа [1-4].

Наиболее распространенные способы определения интенсивности дыхания зерна базируются на различных физических и химических методах, в каждом из которых, в основу метода положен один показатель, определив который, в дальнейшем производят расчет всех составляющих процесса дыхания зерна. Примерами этого могут быть способы и средства, на базе которых производят определение процесса дыхания зерна: по накоплению углекислого газа; по снижению содержания кислорода, по убыли сухой массы зерна; по изменению давления в емкости, наполненной зерном (манометрические методы); по определению количества теплоты, которая выделилась на протяжении исследования [4, 5].

Общим недостатком этих способов является то, что при использовании каждого из них определяется только один из показателей процесса дыхания зерна, и, исходя из расчета и последующего анализа численных значений этого показателя, найденных прямым или косвенным путем, делают выводы о всех сложных биохимических процессах, протекающих в зерновой массе при ее дыхании. Кроме того, использование этих методик не позволяет изучать по одной схеме все три типа дыхания, т.е. аэробное дыхание изучают по одной схеме, а анаэробное — по другой. Вследствие этого значительно возрастает ошибка в результатах, как самого исследования по одной из схем, так и соотношения результатов исследований проведенных разными методами, а, иногда, вообще теряется возможность сопоставить результаты, полученные разными способами.

Объекты и методы исследования

Целью работы является разработка способа, компактного прибора и методик для изучения и повышения точности определения показателей, характеризующих интенсивность биохимических процессов, проходящих в зерне при его дыхании, в частности, интенсивности выделения углекислого газа, поглощения кислорода зерном и их соотношение.

Объектами исследования являются биохимические процессы дыхания зерновой массы, кинетика изменения характеристик процесса дыхания.

На основании анализа существующих конструктивных решений реализации различных способов определения интенсивности дыхания зерна, был разработан способ и сконструирован опытный стенд, базирующийся на анализе кинетики изменения компонентов воздушной газовой смеси, соприкасающейся или проходящей через слой зерна по замкнутому контуру прибора. Это позволило одновременно отслеживать количество выделяемого зерном при дыхании углекислого газа, и, соответственно, количество поглощенного при этом кислорода в единицу времени, а также определять их соотношение.

Результаты и их обсуждение

Согласно разработанной методике изучение интенсивности дыхания зерна на предложенном приборе состоит в определении кинетики изменения массы кислорода и углекислого газа в замкнутом контуре прибора. На основании этого, учитывая, что процессы дыхания и брожения тесно связаны между собой, определяют тип дыхания (аэробное, анаэробное или смешанное) по коэффициенту дыхания, определяемому как отношение объема выделенного углекислого газа к объему кислорода, поглощенного в процессе дыхания. Кроме того, для получения более корректных характеристик процесса дыхания, конструкция прибора предусматривает реализацию двух конфигураций, позволяющих конструктивносхематическим путем отделить изучение процесса дыхания по аэробному типу от смешанного и анаэробного дыхания.

Прибор для изучения интенсивности дыхания зерна (рис. 1 и 2) состоит из четырех основных частей, соединенных между собой в единый комплекс, и имеет две конфигурации, каждая из которых позволяет исследовать соответствующий тип дыхания. Первая конфигурация прибора позволяет исследовать анаэробный и смешанный тип дыхания (рис. 1), а вторая — аэробной (рис. 2). Обе конфигурации отличаются только схемой подключения трубок, соединяющих емкость с исследуемым зерном (1) и анализатор газов (4).

Рисунок 1 - Конфигурация стенда для исследования анаэробного и смешанного дыхания

Рисунок 2 - Конфигурация стенда для исследования аэробного дыхания

Возможность изменения конфигурации прибора позволяет моделировать различные условия хранения зерна. Например, при моделировании условий хранения зерна в металлических силосах, для которых характерен анаэробный или смешанный тип дыхания зерна, используют конфигурацию, представленную на рис. 1. В этом случае к емкости с исследуемым зерном (1), через отверстие (1.3) подключается зонд (3) газоанализатора (4), а соответствующий выход прибора (4) соединяется с отверстием (1.2) емкости с исследуемым зерном (1). При этом, неиспользуемые отверстия (1.1 и 1.4) емкости для исследуемого зерна (1) герметично закрыты. Такая конфигурация позволяет анализировать изменения химического состава воздушной прослойки, которая находится между верхней частью насыпи исследуемого зерна и верхней частью емкости (1). Компрессор, вмонтированный в анализатор газов (4), всасывает через отверстие (1.3) емкости (1) газовую смесь, находящуюся над поверхностью зерновой насыпи и, соответственно, выталкивает газовую смесь с уже определенными характеристиками, возвращая ее через отверстие (1.2) в емкость (1), в эту же воздушную прослойку.

Во втором случае, при необходимости моделирования условий хранения, при которых возникает аэробный тип дыхания, используют конфигурацию, отображенную на рис. 2. В этом варианте к емкости с исследуемым зерном (1) через отверстие (1.3) подсоединяют зонд (3) газоанализатора (4), соответствующий выход прибора (4) соединяют с отверстием (1.4), расположенным в нижней части емкости с зерном (1), а другие, неиспользуемые отверстия (1.1 и 1.2) емкости (1), герметично закрыты. Такая конфигурация позволяет организовать искусственное вентилирование зерновой массы, при котором стимулируется процесс аэробного дыхания зерна — с поверхности насыпи зерна всасывается поток газовой смеси, анализируется прибором (4) и из него опять возвращается в емкость с зерном (1).

Следует отметить, что в обе конфигурации прибора (рис. 1 и 2) могут быть включены аналитические весы (2), которые позволят контролировать на протяжении всего исследования общую массу зерна и воздушной газовой смеси, находящихся в замкнутой системе прибора, т.е. помогут контролировать герметичность системы в процессе исследования.

Ключевым элементом исследовательского стенда для определения интенсивности дыхания зерна (рис. 1 и 2) является газоанализатор (4), который позволяет количественно определять концентрацию углекислого газа и кислорода в воздушной газовой смеси, циркулирующей в стенде по описанным выше схемам. Следует отметить, что в конструкции прибора могут быть использованы разные конфигурации и модификации газоанализаторов любых производителей, но при определенных условиях. Газоанализаторы должны иметь вмонтированный компрессор со стабильной производственной мощностью, необходимой для принудительного отбора газовой смеси на анализ и создания соответствующей циркуляции воздуха внутри исследовательского стенда; должны быть приспособлены к анализу газовых смесей со значительным количеством мелкодисперсных частиц (пыли); должны иметь входные и выходные отверстия, через которые можно подключится к предложенной схеме прибора; должны иметь соответствующий класс точности, позволяющий использовать такой прибор в научноисследовательской работе.

Примером такого газоанализатора может быть многокомпонентный индивидуальный сигнализатор-анализатор газов «ДОЗОР-С-М», произведенный на научно-производственном предприятии «ОРІОН» (г. Харьков, Украина) [6], который позволяет с высокой точностью определять количественные показатели концентрации углекислого газа и кислорода в многокомпонентной газовой смеси, в воздухе рабочей зоны или на открытых пространствах. Сигнализатор-анализатор газов «ДОЗОР-С-М» работает на основе принудительного способа отбора газовой смеси, которая подлежит анализу, благодаря работе вмонтированного в прибор микрокомпрессора, работающего с постоянной производительностью, а также позволяет определять массовую долю тех или иных компонентов газовой смеси в пределах диапазона измерения и, соответственно, с допустимыми и абсолютными ошибками, позволяющими его использовать в научноисследовательских работах.

Таким образом, в результате применения предложенной конструкции стенда и метода определения интенсивности дыхания зерна, основанном на его применении, появляется возможность отслеживать кинетику выделения углекислого газа и, соответственно, поглощения кислорода на протяжении общего временного интервала исследования, а также на основании этих значений рассчитывать коэффициент дыхания зерна. Коэффициент дыхания зерна, в свою очередь, позволит определить соотношение аэробного и анаэробного типов дыхания при смешанном дыхании, и даст возможность рассчитать корректные значения расхода сухих веществ и выделения тепловой энергии зерном при его дыхании в тех или иных условиях. На основании подобных исследований в дальнейшем появляется возможность прогнозировать стойкость хранения зерновых масс, возможные потери сухих веществ, и, соответственно, тепловыделение зерновой массы при ее хранении в различных условиях.

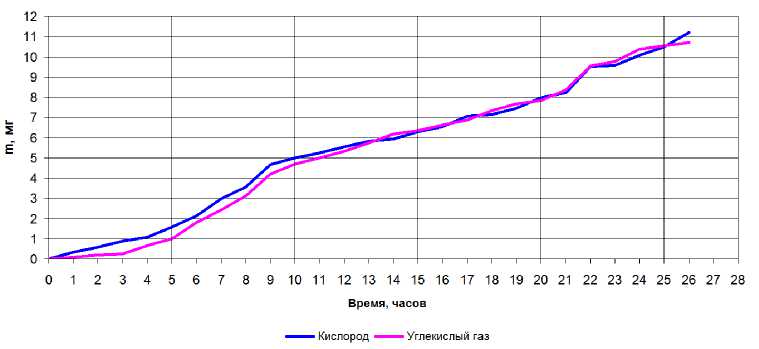

Примером полученных конечных результатов исследования интенсивности дыхания зерна пшеницы на предложенном стенде, с использованием предложенного способа, конфигурации стенда направленного на изучение аэробного дыхания зерна пшеницы (рис. 2), является график кинетики процесса выделения углекислого газа и поглощения кислорода (рис. 3), построенный с учетом традиционного для отрасли пересчета на 100 г сухих веществ зерна. Числовые значения, на основании которых построен график (рис. 3), получены в результате изучения интенсивности дыхания зерна мягкой пшеницы влажностью 16,5% при общей продолжительности исследования, равной 26 часам. Кроме того, согласно разработанной методике, в конечных расчетах основных и дополнительных параметров, характеризующих протекание процессов дыхания, учитывается также температура окружающей среды и атмосферное давление, при которых проводилось исследование. В данном случае исследование проводили при температуре окружающей среды 20 °С, атмосферном давлении 758 мм рт. ст. Еще одной особенностью использования предложенного способа на базе описанного выше исследовательского стенда, является возможность выбора исследователем, в соответствии с потребностями работы, периода дискретизации, т.е. заданного интервала времени, через который производится фиксация промежуточных значений: от начальной точки (начала эксперимента) до конечной точки (конец эксперимента). В данном случае была принята дискретизация опыта в один час.

Рисунок 3 - Кинетика процессов поглощения кислорода и выделения углекислого газа 100 граммами сухих веществ навеской зерна пшеницы влажностью 16,5 % при аэробном дыхании зерна в течение 26 часов

Как видно из графика (рис. 3), кинетика соответствует известной суммарной зависи- выделения углекислого газа и поглощения мости, описывающей этот процесс [3]:

кислорода при аэробном дыхании, в целом

C6H12O6 + 6O2 ^ 6H2O + глюкоза кислород вода

Согласно уравнению (1) количество поглощенного зерном кислорода соответствует количеству выделенного углекислого газа.

6CO2 + Q (1)

углекислый тепловая газ энергия

Однако данная зависимость является суммарным балансовым выражением, которое описывает соотношение начальных и конечных веществ процесса, но не показывает весь спектр сложных биохимических превращений и промежуточных ферментативных реакций, происходящих в зерне при аэробном дыхании согласно цикла Кребса [7]. Именно поэтому интересным является тот факт, что, согласно данным исследования, визуализированным графиком (рис. 3), в начале эксперимента четко прослеживается разница между поглощенным кислородом и выделенным углекислым газом. Следует отметить, что на момент написания этой статьи, авторы не сталкивались в классических и современных литературных источниках с каким-либо описанием динамики процесса дыхания зерна. Исходя из этого, мы считаем закономерным выдвинуть гипотезу, что на начальных этапах аэробного дыхания зерна количество поглощенного кислорода в единицу времени (молей вещества в единицу времени) превышает количество выделенного при этом же времени углекислого газа (молей вещества в единицу времени), что соответствует характерным особенностям и ботаническим свойствам протекания комплекса биохимических превращений данного процесса в зерне, согласно закономерностям, описанным в цикле Кребса. Дальнейшее протекание этого процесса, после достижения точки, в которой численное значение поглощенного кислорода приблизительно равно численному значению выделенного углекислого газа (в нашем исследовании — через 12 часов после его начала, см. рис. 3), соответствует суммарной зависимости, описывающей этот процесс (1). Однако, при этом в той или иной промежуточной точке, т.е. в каждый конкретный момент времени, возможна ситуация, при которой углекислого газа выделится чуть больше, чем поглотится кислорода (на 14-м и 24-м часу исследования, см. рис. 3) и, наоборот, (на 17-м, 20-м и 26-м часу исследования, см. рис. 3). Кроме того, замечена еще одна особенность протекания процесса аэробного дыхания зерна, состоящая в том, что чем дольше по времени проходит эксперимент, тем меньше при этом разница между суммарными значениями общего количества выделенного при этом процессе углекислого газа и, соответственно, поглощенного кислорода, что полностью соответствует уравнению (1).

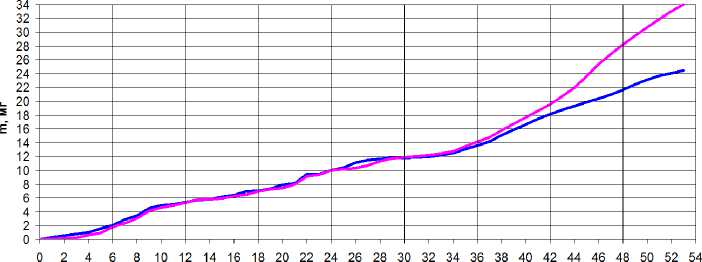

Следующим примером полученных результатов исследования интенсивности дыхания зерна пшеницы на вышеописанном стенде с использованием предложенного способа и конфигурации стенда, направленного на изучение анаэробного и смешанного дыхания зерна пшеницы (рис. 1), является график кинетики процесса выделения углекислого газа и поглощения кислорода (рис. 4), построенный, с учетом традиционного для отрасли пересчета на 100 г сухих веществ зерна. Численные значения, на основании которых построен график (рис. 4), получены в результате изучения процесса интенсивности дыхания зерна пшеницы мягкой, из той же партии, что использовалась в описании предыдущего примера, а сам эксперимент проводили при таких же условиях, что и в первом случае, с единственным отличием, заключающемся в общей продолжительности исследования в 53 часа.

Время,часов

1 — Кислород Углекислый газ

Рисунок 4 - Кинетика процессов поглощения кислорода и выделения углекислого газа 100 граммами сухих веществ навески зерна пшеницы влажностью 16,5 % при аэробном и смешанном дыхании зерна в течение 53 часов

Как видно из графика (рис. 4), кинетика выделения углекислого газа и поглощения кислорода на начальном этапе исследования (от начала эксперимента и до 30-го часа исследования) в целом повторяет тенденцию, полученную в предыдущем эксперименте, направленном на изучении аэробного дыхания. Из этого можно сделать вывод, что первые 30 часов эксперимента сопровождались процессом аэробного дыхания. Следует отметить, что, начиная с 36-го часа эксперимента, стала заметна тенденция увеличения выделения углекислого газа в сравнении с количеством поглощенного кислорода. Из этого следует то, что в пределах этого периода времени происходит постепенное изменение направления дыхания зерна с чисто аэробного на смешанное. С учетом того, что в емкости с исследуемым образцом в нижних слоях насыпи при аэробном дыхании постепенно расходуется кислород, находящийся в межзерновом пространстве и, соответственно, накапливается углекислый газ, можно предположить, что в диапазоне между 30-м и 36-м часом исследования в нижней части слоев насыпи зерна начала происходить смена направления дыхания с аэробного на анаэробное. Из кривых, приведенных на графике (рис. 4), явно следует, что, начиная с 40-го часа исследования, происходит значительное накопление углекислого газа и зерновые слои постепенно попадают в анаэробную среду.

Выводы

Разработаны конфигурации экспериментального стенда для исследования интенсивности дыхания зерна, представляющие собой компактную установку, позволяющую благодаря изменению направления смеси газовых потоков исследовать аэробное, анаэробное и смешанное дыхание зерновой массы, а также использовать его в качестве прототипа современного прибора.

Созданный экспериментальный стенд позволяет согласно разработанному способу и методике определять интенсивность дыхания зерна, получать зависимости, характеризующие интенсивность и тип дыхания зерновой массы.

Полученные результаты позволяют сделать корректные расчеты характеристик интенсивности дыхания зерна, базирующихся на комплексной оценке — кинетике изменения выделения углекислого газа, поглощения кислорода и их соотношения.

Список литературы Современный подход к изучению интенсивности дыхания зерна

- Мичурин И.В. Избранные сочинения: Под ред. проф. П.Н. Яковлева -М.: ОГИЗ Гос. изд-во сельхоз. лит-ры, 1948. -791 с.

- Трисвятский Л.А. Хранение зерна. -М.: Агропромиздад, 1985. -351 с.

- Казаков Е.Д., Кретович В.Л. Биохимия зерна и продуктов его переработки -М.: Агропромиздат, 1989. -368 с.

- Дыхание зерна. . -Режим доступа: http://ussr-forever.ru/raskaz/207-dihanie.html.

- Стародубцева А.И., Паньшина Н.И. Практикум по хранению зерна./-М.: Колос, 1976. -256 с.

- Газоанализаторы газосигнализаторы «ДОЗОР-С»: высокое качество -низкая цена. . -Режим доступа: http://www.orion.com.ua.

- Кретович, В.Л. Биохимия растений: Учеб. /В.Л. Кретович -М.: Высш. шк., 1986. -503 с.