Современный взгляд на неолитические комплексы поселений у села Казакевичево (по материалам исследований в 1959-1960 годах)

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе открытий второй половины XX - начала XXI в. на нижнем Амуре по-новому интерпретированы комплексы поселений эпохи неолита, найденные и исследованные ранее в районе с. Казакевичево. Изучение материалов коллекции, полученных в результате разведывательных работ 1959 и 1960 гг., показало наличие в ней неолитических артефактов (в первую очередь керамики) всех известных к настоящему времени культур, а также ряда культурно-хронологических типов. Морфотипологический анализ каменного инвентаря позволил соотнести его с осиповской, мариинской, малышевской, кондонской и вознесеновской культурами, а также с финально-неолитическим комплексом. Культурно-хронологический анализ керамики определил ее принадлежность к вышеперечисленным культурам, к «петропавловскому» и «бойсманскому» типам. Исследованным источникам дана современная оценка. Осиповская керамика подразделена на две группы, одна из которых более архаична. Мариинская соотнесена с поздним этапом развития на основе сравнения с материалами с о-ва Сучу. В составе малышевской выделены ранний и развитый комплексы. Керамика «бойсманского» типа коррелируется со вторым и четвертым этапами развития приморской культуры, а также с материалами со стоянки Амурзет (средний Амур). Для каждой группы керамического комплекса выявлены аналогии с другими нижнеамурскими памятниками. Накопленные знания позволили не только определить район с. Казакевичево как «транзитную» зону, где происходили культурные контакты неолитического населения сопредельных территорий Приамурья и Приуссурья, но и расширить представление об ареалах носителей мариинской культуры и позднего этапа вознесеновской.

Приамурье, казакевичево, неолит, археологические культуры, культурно-хронологические типы, артефакты, "транзит"

Короткий адрес: https://sciup.org/14522188

IDR: 14522188 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Современный взгляд на неолитические комплексы поселений у села Казакевичево (по материалам исследований в 1959-1960 годах)

Разновременные поселения, открытые и исследованные в 1959 - 1960 гг. экспедицией А.П. Окладникова в районе с. Казакевичево на правом берегу протоки Амурской, неподалеку от впадения в нее р. Уссури, располагались на террасах высотой 5 - 7 м. Неолитические материалы из шурфов и подъемных сборов показали, что они в основном связаны с темным гумусированным слоем, перекрывавшим лессовидную глину. Некоторые результаты изучения памятников были опубликованы; специальную статью им посвятил В.Е. Ларичев* [Окладников, Деревянко, 1973, с. 113–114; Ларичев, 1961]. Исследователи пришли к выводу о разновременности и разнородности находок эпохи неолита. В.Е. Ларичев выделил три комплекса в составе так называемой нижнеуссурийской неолитической культуры. Первый, охарактеризованный только на основе каменных изделий, по его мнению, был генетически связан с осиповской традицией. Второй включал материалы с «элементами северной культуры». Третий комплекс, судя по описанию включенных в него артефактов, в настоящее время коррелируется с малышевской и вознесенов-ской культурами [Ларичев, 1961, с. 266–268].

Наш анализ материалов из Казакевичево подтвердил точку зрения исследователей о разновременном и разнородном характере неолитических материалов, однако число комплексов, с которыми они могут быть связаны, значительно больше и древнее обозначенных ранее.

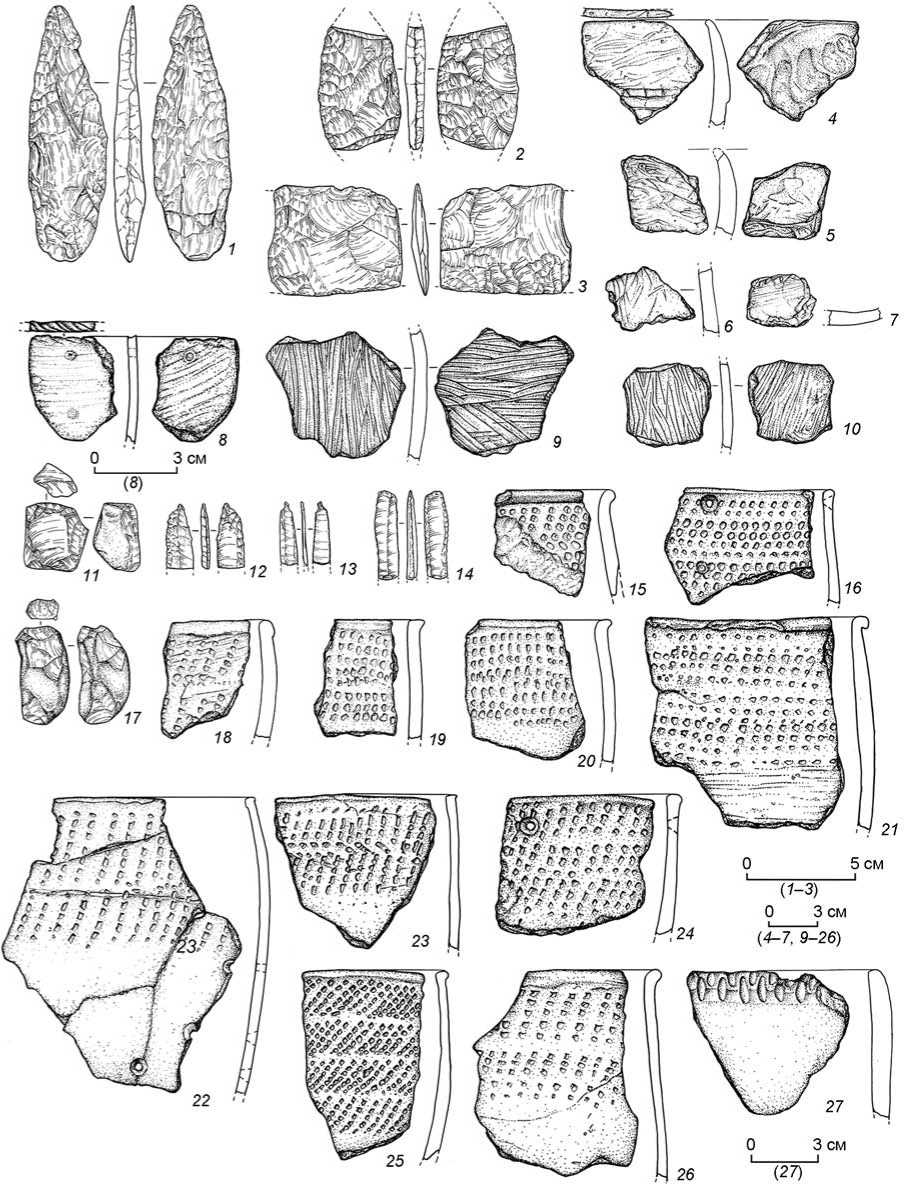

Самые ранние неолитические артефакты коллекции - изделия из камня и, как выяснилось сейчас, фрагменты керамики (рис. 1, 1 - 10 ) - относятся к осиповской культуре начального неолита. Каменные орудия представлены типичными для осиповцев бифасами: алевролитовыми остроконечником и крупным вкладышем, срединным обломком остроконечника из яшмы. Предметы оформлены уплощающей двусторонней и приост-ряющей краевой ретушью.

Осиповская керамика типологически подразделяется на две группы. Первая группа обломков

(венчик с частью стенки, две стенки и донце) выглядит более архаичной. Венчик толстостенного сосуда, на внешней поверхности которого видны следы от выгоревших стеблей травы, на внутренней - от вдавлений пальцев, был украшен налепными валиками, слегка рассеченными подовальными вдавлениями. Один фрагмент стенки практически идентичен венчику: вероятно, это также обломок от верхней части сосуда. Еще одна стенка и донце по своим характеристикам сходны с вышеописанными фрагментами. Вторая группа: венчик от тонкостенного сосуда со сквозным отверстием и подпрямоугольными оттисками по обрезу устья, один обломок стенки от крупного сосуда-ситулы и другой - от менее массивного изделия того же типа. На всех фрагментах с обеих сторон прочерчены параллельные желобки.

Следующий по времени комплекс (рис. 1, 11 - 26 ) - изделия из камня (13 экз.) и керамика (30 экз.) - связан с мариинской культурой раннего неолита. Каменный инвентарь представлен нуклеусами (6 экз.), сколом, двумя отщепами, в том числе пластинчатым, и обломком ножевидной пластинки. Форма ядрищ близка к подтрапециевидной; четыре из них из окремнелого туфа, еще одно - из яшмы. Есть также три орудия на ножевидных пластинах кремнистой породы, подправленных приостряющей ретушью.

Мариинская керамика - фрагменты верхних частей (10 экз.), венчиков (15 экз.) и стенок (6 экз.) от разных сосудов бочонковидной и горшковидной формы, декорированные оттисками 4-, 5- и 7-, реже 2- и 3-зубчатой «гребенки». Практически вся керамика с характерным отгибом венчиков наружу, слегка выделенной горловиной и плечиками, но есть также и прямые венчики. Обрезы устьев уплощены или скруглены. Мариинская керамика из Казакевичево аналогична материалам Петропавловки-Острова и Амурского Санатория и выглядит менее архаичной по сравнению с находками с о-ва Сучу.

Этап раннего неолита представлен также двумя фрагментами керамики малышевской культуры (ранний комплекс) (рис. 1, 27 ). Оба - обломки верхних частей от сосудов типа ситулы. Кромка и внешний бортик венчиков декорированы овальными оттисками. Аналогичные черепки зафикси-

Рис. 1. Изделия из камня ( 1 - 3 , 11 - 14 , 17 ) и керамика ( 4 - 10 , 15, 16, 18 - 27 ) начального и раннего неолита. Поселения у с. Казакевичево.

1 - 10 - осиповская культура; 11 - 26 - мариинская культура; 27 - малышевская культура (ранний комплекс).

рованы в материалах Малышево-1, Петропавлов-ка-Остров, Амурский Санаторий.

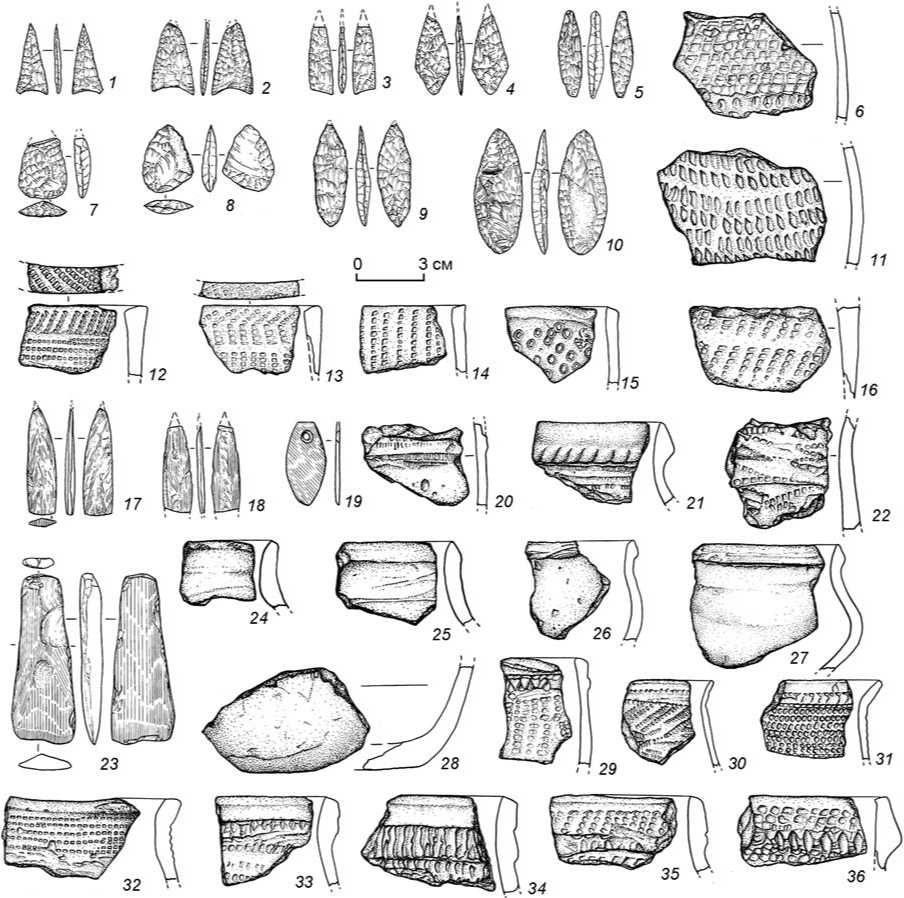

С этапом среднего неолита можно связать изделия из камня (рис. 2,1 -5, 7-10) и немногочисленную керамику малышевской (рис. 2, 6, 11) и кон- донской (рис. 2,12-15) культур. Каменные орудия (19 экз.) и их обломки (3 экз.) из кремня, яшмы, халцедона, кварца, алевролита - бифасы. Представлены выемчатые (6 экз.) и черешковые (2 экз.) наконечники стрел, ножи (два целых и три об-

Рис. 2. Изделия из камня ( 1 - 5 , 7 - 10 , 17 - 19 , 23 ) и керамика ( 6 , 11 - 16 , 20–22 , 24 - 36 ) среднего, позднего и финального неолита. Поселения у с. Казакевичево. Художник Ю.В. Табарева.

1 - 11 - малышевская культура; 12 - 15 - кондонская культура; 16 - петропавловский культурно-хронологический тип; 17 - 23 - вознесе-новская культура; 24 - 28 - финальнонеолитический культурно-хронологический тип; 29 - 31, 33 - 36 - «бойсманский» культурно-хронологический тип; 32 - фрагмент верхней части сосуда с признаками «гибридизации».

ломка), проколки (2 экз.), вкладыш. Есть также концевые скребки (3 экз.), подработанные ретушью. Малышевская керамика - это типичные для развитого комплекса культуры обломки стенок (8 экз.) с оттисками 2-, 4- и 5-зубчатой «гребенки» (аналогии – Гася, Вознесенское, Сучу).

Кондонская керамика (шесть венчиков и пять стенок) также относится к развитому этапу. Три венчика – от сосудов одного типа. У них прямой венчик со скошенным внутрь обрезом устья, украшенным оттисками «гребенки». Тем же штампом декорирован и внешний бортик венчика, но ниже ориентированные вертикально или горизонтально вдавления нанесены уже другим гре-110

бенчатым штампом. Еще один венчик украшен круглыми оттисками, оставленными, вероятно, вдавлениями полой палочки.

Поздний и финальный этапы неолита характеризуются изделиями из камня (рис. 2, 17 - 19 , 23 ), керамикой вознесеновской культуры (рис. 2, 20 - 22 ) и финальнонеолитического комплекса (рис. 2, 24 - 28 ). Каменные изделия - наконечники стрел ланцетовидной формы с прямым (2 экз.) и выемчатым (1 экз.) основанием и их обломки (3 экз.), подвеска листовидной формы с просверленным отверстием, тесло и стамеска - выполнены шлифовкой и заточкой преимущественно из алевролита, реже - из кремнистой породы.

Вознесеновская керамика - два венчика и две стенки. Венчики с утолщенными налепным валиком внешними бортиками, декорированными удлиненными насечками или оттисками зубчатого колесика. Обе стенки украшены вертикальным зигзагом в разной технике. Фрагменты стенок типичны для развитого этапа существования культуры (Вознесенское, Кондон-Почта), венчиков (в тесте - примесь органики) - для позднего (Малышево-1, Сучу, Кольчем-2, -3).

Финальнонеолитическая керамика - верхняя и две нижние части, три венчика и три стенки от небольших размеров хорошо профилированных сосудов горшковидной формы. Ее отличительная особенность - утолщение внешнего бортика венчика подтреугольным налепом и стенки без орнамента (аналогии - Сучу, Богородское-4).

Помимо комплексов, коррелирующихся с археологическими культурами Нижнего Приамурья, в коллекции из Казакевичево присутствует также керамика двух культурно-хронологических типов. Венчик и три стенки принадлежат к петропавловскому типу (рис. 2, 16 ). Это черепки с довольно обильной примесью песка и дресвы, декорированные оттисками 4- и 5-зубчатого гребенчатого штампа. Девять венчиков и стенка (рис. 2, 29 - 36) , возможно, связаны с приморской бойсманской культурой. Типологически эта керамика может быть разделена на две группы. В первой прослеживаются признаки второго, во второй - четвертого этапа развития бойсманской культуры [Морева, 2003]. У еще одного фрагмента венчика на сохранившейся части плечика видны оттиски веревки. Не меньше аналогий этой керамике можно проследить в материалах Амурзетской неолитической стоянки на среднем Амуре, вероятно, более ранней, чем бойсманские памятники [Медведев, 2009, рис. 21; 22, 1 - 8 ].

Таким образом, современные представления о нижнеамурском неолите, основывающиеся на открытиях последней четверти XX - начала XXI в., дают возможность переосмыслить источники, полученные в результате исследования поселений у с. Казакевичево более полувека назад. Новые данные подтвердили мнение первых исследователей о р. Уссури, как об одной из «дорог» древности. Количество выделенных культур и комплексов неолитической эпохи свидетельствует в пользу того, что район на стыке Уссури и Амура может быть определен как одна из «транзитных» зон, где происходили постоянные культурные контакты неолитического населения сопредельных территорий Приамурья и Приморья.

Не менее важным представляется значительное расширение ареалов носителей недавно вы- деленной мариинской культуры, а также позднего этапа вознесеновской. Увеличение территории, занимаемой мариинской культурой, еще раз свидетельствует о ее мощном потенциале развития и соответствующей культурной традиции.

В заключение можно констатировать, что проведенный анализ неолитических комплексов поселений у с. Казакевичево не только в известной степени подтвердил уже сказанное ранее, но и обозначил актуальность изучения амурского и в целом южнодальневосточного неолита.

Список литературы Современный взгляд на неолитические комплексы поселений у села Казакевичево (по материалам исследований в 1959-1960 годах)

- Ларичев В.Е. Неолитические поселения в низовьях р. Уссури (с. Казакевичево)//Вопр. истории Сибири и Дальнего Востока. -Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1961. -С. 255-268

- Медведев В.Е. Двухслойный памятник Амурзет и некоторые вопросы археологии Приамурья//Культурная хронология и другие проблемы в исследованиях древностей востока Азии. -Хабаровск: ХККМ, 2009. -С. 199-228

- Морева О. Л. Относительная периодизация керамических комплексов бойсманской археологической культуры памятника Бойсмана-2//Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии: мат-лы Междунар. конф. «Из века в век», посвящ. 95-летию со дня рождения акад. А.П. Окладникова и 50-летию Дальневост. археол. экспедиции РАН. Владивосток, 11-25 сент. 2003 г. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. -С. 172-175

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. -Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1973. -440 с