Современный взгляд на патогенез хронических заболеваний вен нижних конечностей с позиции эндотелиальной дисфункции

Автор: Шевченко Ю.Л., Стойко Ю.М., Гудымович Виктор Григорьевич, Трифонов С.И., Никитина А.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты современных исследований в области патофизиологии нарушений венозного оттока. Отмечена существенная роль эндотелия сосудистой стенки в результате её повреждения продуктами метаболизма активированных лейкоцитов с развитием варикозной трансформации. Проведено исследование динамики маркеров эндотелиальной дисфункции.

Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей, эндотелиальная дисфункция, венозная трансформация

Короткий адрес: https://sciup.org/140187900

IDR: 140187900 | УДК: 617.57:616.14-092:611.018.74-008.64

Текст научной статьи Современный взгляд на патогенез хронических заболеваний вен нижних конечностей с позиции эндотелиальной дисфункции

Хронические заболевания венозной системы нижних конечностей являются наиболее распространенной патологией периферических сосудов; они встречаются у 26–38% женщин и 10–20% мужчин трудоспособного возраста. Ежегодный прирост заболеваемости в индустриальных странах достигает у женщин 2,6%, у мужчин -1,9%. В России во флебологической помощи нуждается более 35 млн человек с хроническими заболеваниями венозной системы нижних конечностей. Из них 1,5–2 млн имеют инвалидность и , страдая тяжелыми трофическими расстройствами с незаживающими язвами, резистентными к консервативной терапии, потеряли надежду на излечение. Причиной тому служат поздние выявление и начало лечения.

Современная медицина не обладает средствами радикальной профилактики хронических заболеваний вен, а несвоевременная диагностика приводит к большому числу запущенных форм в пожилом возрасте. Недостаточное знание врачами данной патологии, кажущаяся простота ее диагностики и лечения зачастую становятся причиной безуспешности консервативной терапии и рецидивов заболевания после хирургического лечения.

Все это представляется важной медико-социальной проблемой. (Луцевич Э.В., Бершаденко Д.Д., 2004).

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе происходит переосмысление классических взглядов на многие вопросы патогенеза, диагностики и лечения хронических заболеваний венозной системы нижних конечностей. Научно-технический прогресс обуславливает появление новых высокоточных методов клинических и научных исследований. Патогенез варикозной трансформации вен изучается на клеточном и молекулярном уровнях. Ведется поиск маркеров патологической перестройки вен в крови. Результаты современных исследований в области патофизиологии венозных нарушений убедительно показывают ключевое значение клеточной дисфункции в развитии и прогрессировании варикозной болезни. Нарушение функций эндотелия сосудистой стенки, ее повреждение продуктами метаболизма активированных лейкоцитов, постепенная трансформация репаративных процессов, сопровождающаяся стойким изменением структуры и функции гладкомышечных клеток являются основными звеньями патогенеза нарушений венозного оттока.( Ванков В.Н., 1974; Веденский А.Н., 1983; Покровский А.В. с соавт., 2003; Савельев В.С. с соавт., 2001; Шевченко Ю.Л. с соавт., 2005; Bergan J.J. et al., 2006; Bergan J.J. et al., 2001; Ciuffetti G. Et al., 1999).

Безусловно, решающим здесь является дисбаланс процессов клеточного взаимодействия в системе «кровь-венозная стенка», которые и в нормальных, и в патологических условиях опосредуются определенными медиаторами – биологически активными веществами, вызывающими то или иное изменение метаболизма и функционирования клеток-мишеней.

Эндотелиальная дисфункция может быть определена как неадекватное (увеличенное или сниженное) образование в эндотелии различных биологически активных веществ.

Точные механизмы развития эндотелиальной дисфункции при хронической венозной недостаточности нижних конечностей остаются недостаточно изученными, но, вероятно, ключевое значение имеет венозная гипертензия, стаз, ишемия сосудистой стенки. В настоящее время предпринимаются активные попытки поиска маркеров патологической перестройки вен. Научный интерес к выяснению особенностей патогенеза варикоз-

ной трансформации вен очевиден, однако практическое применение этих показателей еще четко не определено и мало изучено. Учитывая ключевую роль дисфункции эндотелия в патогенезе варикозной трансформации, выявление маркеров его повреждения представляется особенно актуальным.

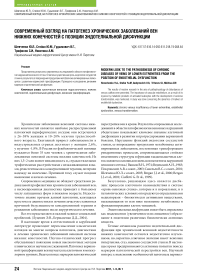

Ключевым моментом возникновения цепи реакций перестройки венозных стенок является адгезия и миграция воспалительных стенок через эндотелий вен. Инвазия в ткани воспалительных клеток и их миграции через эндотелий рассматриваются комплексным процессом, медиаторами которого являются клеточные молекулы адгезии, которые экспрессированы на поверхности эндотелиальных клеток, и их соответствующие рецепторы на лейкоцитах. Адгезия лейкоцитов через эндотелий может быть подразделена на различные стадии, также именуемые «каскад адгезии». Первым этапом является обратимое «привязывание» и «катание» лейкоцитов на эндотелии, опосредованное веществами группы селектина эндотелиальных клеток, такими как Е-селектин и Р-селек-тин, и их лигандами на лейкоцитах. Под действием Р- и Е-селектинов осуществляется частичная задержка лейкоцитов с неполной остановкой на поверхности эндотелия – роллинг. Причем Р-селектин обеспечивает начальную стадию, быстрый роллинг лейкоцитов, скорость которого начинает замедляться при экспрессии Е-селектина.

Второй этап, стойкая адгезия лейкоцитов на эндотелии, опосредуется молекулами адгезии ICAM-1 (межклеточная молекула-1 адгезии) и VCAM-1 (сосудисто-клеточная молекула-1адгезии) на эндотелиальных клетках, и их соответствующими лигандами–антигенами LFA-1(лейкоцитарный функциосвязанный антиген-1) и VFA-4 ( очень поздний активированный антиген-4) на лейкоцитах (Рис. 1)

Повышение адгезивности эндотелия имеет большое значение в патогенезе дисфункции эндотелия при хронической венозной недостаточности.

Среди маркеров дисфункции эндотелия при заболеваниях вен рассматриваются такие показатели как эндотелин-1 и число циркулирующих эндотелиальных

Рис. 1. Схема роллинг-эффекта клеток (ЦЭК). В норме гибель и попадание в кровеносное русло эндотелиальных клеток происходит в определенном «физиологическом » количестве. По данным литературы, нормативными значениями числа ЦЭК в венозной крови являются 0-4 X 104 клеток в мл крови. (Hladovec J., 1978; Петрищев Н.Н. и соавт., 2001). Повышенная концентрация эндотелиальных клеток в крови наблюдается вследствие повреждения эндотелия при том или ином патологическом процессе.

В эндотелии синтезируется только эндотелин-1, который не накапливается в эндотелиальных клетках, но очень быстро образуется под воздействием многих факторов: адреналина, ангиотензина-II, вазопрессина, тромбина, цитокинов и механических воздействий. Эн-дотелин-1 является так называемым «эндотелиальным констрикторным фактором», представляет собой пептид, содержащий 21 аминокислоту. Основными функциями эндотелина-1являются увеличение тонуса сосудов, он служит модератором клеточного роста, усиливает пролиферацию, стимулирует митогенез, усиливает секрецию гормонов.

Факторы, синтез которых в нормальных условиях практически не происходит, однако резко увеличивается при активации эндотелия (эндотелин-1, ICAM-1, VCAM-1, Е-селектин, PAI-1). Эти факторы либо экспрессируются на эндотелиоцитах (ICAM-1, VCAM-1, Е-селектин) и частично выделяются в кровь (растворенные ICAM-1, VCAM-1, Е-селектин), либо преимущественно секретируются и поступают в кровь (эндотелин-1, PAI-1).

Нами проведены исследования динамики таких маркеров эндотелиальной дисфункции как количество циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК), молекулы адгезии (Р- и Е-селектины, VCAM-1), эндотелин -1..

Материалы и методы исследования

В исследование включены 33 пациента при различных формах и стадиях ХВННК в соответствии с международной классификацией CEAP, из них 13 здоровых добровольцев.

Методика определения ЦЭК в венозной крови во многом схожа с определением числа тромбоцитов в ходе общего анализа крови, а следовательно, может быть легко воспроизводима в условиях клинической лаборатории. Мы пользовались методикой ее автора J. Hladovec в интерпретации Н.Н. Петрищева и соавт. (2001).

Определение молекул адгезии и эндотелина-1, молекул адгезии (Р-селектина, Е-селктина, VCAM-1-сосудисто-клеточная молекула адгезии) в крови определяли имму-ноферментным методом при помощи набора реактивов компании БиоХимМак, состоящих из 96 тестов.

Забор крови осуществляли в утренние часы, натощак, в положении пациента лежа после 10–15-минутного отдыха. Кровь в количестве 5 мл с добавлением стабилизатора 0,5 мл бралась из кубитальной вены предплечья. Уровень ЦЭК, молекул адгезии и эндотелина-1 у больных с ХВННК определялся в пред- и послеоперационном (на

5-е сутки и через один месяц) периоде, а также на фоне различных видов консервативного лечения.

Результаты и их обсуждение

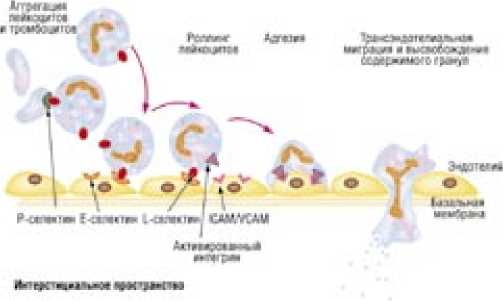

Непосредственно после операции отмечается «всплеск» концентрации ЦЭК, вероятно, связанный с травматизацией сосудов с последующей нормализацией этого показателя уже через 1 мес (Рис. 2).

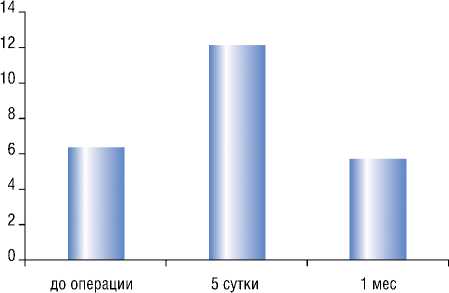

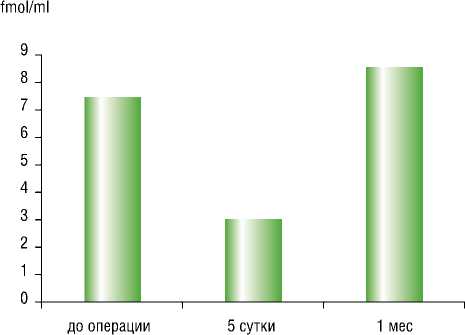

Что касается эндотелина-1, после операции также отмечается «всплеск» концентрации в плазме крови этого показателя. Сохраняющийся повышенный уровень этого компонента и через месяц, возможно, свидетельствует о запуске механизма вазоконстрикции с активацией функции эндотелия (Рис. 3).

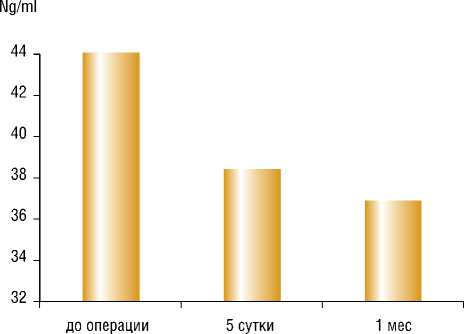

Уровень Е-селектина и Р-селектина отмечался изначально повышенный до операции. После выполненного оперативного вмешательства определялось значительное снижение Е-селектина. Такая тенденция сохраняется и через 1 мес после выполненного оперативного вмешательства, что, по-видимому, является отражением нормализации функции эндотелия вследствие регресса венозной гипертензии (Рис. 4, 5).

Отмечался изначально повышенный уровень сосудисто-клеточной молекулы адгезии до операции. После выполненного оперативного вмешательства отмечается значительное снижение этого показателя. Однако через месяц определялся высокий уровень VCAM-1, что свидетельствует, вероятно, о стойком лейкоцитарно-эндотелиальном взаимодействии (Рис. 6).

Безусловно, многие аспекты патогенеза варикозной трансформации вен остаются до конца невыясненными. Когда запускается адаптационный механизм, заканчива-

КлхЮ4

I ■ эндотелин-1

Рис. 3. Исследование динамики эндотелина-1

I ■ Циркулирующие эндотелиальные клетки

Рис. 2. Исследование динамики ЦЭК

Е-селектин

Рис. 4.

Исследование динамики Е-селектина.

Ng/ml

200 .

195 .

190 .

185 .

180 .

175 .

170 .

165 JU--,--1—■--,--1—1

до операции 5 сутки 1 мес

Р-селектин

Рис. 5. Исследование динамики Р-селектина.

I ■ VCAM-1

Рис. 6. Исследование динамики VCAM-1

Список литературы Современный взгляд на патогенез хронических заболеваний вен нижних конечностей с позиции эндотелиальной дисфункции

- Савельев В.С. Флебология: руководство для врачей. -М.: Медицина, 2001. -670 с.

- Киричук В.Ф., Глыбочко А.И. Дисфункция эндотелия. -Саратов: Изд-во СГМУ, 2008. -110с.

- Шевченко Ю.Л., Стойко Ю.М., Гудымович В.Г. Эндотелиальная дисфункция в патогенезе венозной трансформации//Ангиология и сосудистая хирургия. -2008. -Т. 14, № 1. -С. 15-20.

- Швальб П.Г., Ухов Ю.И. Патология венозного возврата из нижних конечностей. -Рязань, 2009. -152 с.

- Петрищев Н.Н., Беркович О.А., Власов Т.Д. и др. Диагностическая ценность определения десквамированных клеток крови. Клиническая лабораторная диагностика. 2001; 1: 50-52.

- Cines D.B., Pollak C.A., Buck C.A. et al. Endothelial cells in physiology and in the pathophysiology of vascular disorders. Blood.1998; 91: 10: 3527-3561.

- Hladovec J. Circulating endothelial cells as a sign of vessel wall lesions. Physiol. Bohemoslov. 1978; 27: 2: 140-144.