Современный взгляд на проблему амбулаторного лечения геронтологических больных с венозными трофическими язвами

Автор: Карпышев Д.С., Матвеев С.А., Мазайшвили К.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Статья в выпуске: 1 т.9, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188273

IDR: 140188273 | УДК: 616.14-007.64-07-053.9

Текст статьи Современный взгляд на проблему амбулаторного лечения геронтологических больных с венозными трофическими язвами

УДК 616.14-007.64-07-053.9

CONTEMPOPARY GLANCE AT AMBULATORY TREATMENT OF GERONTOLOGICAL PATIENTS WITH VENOUS TROPHIC ULCERS

Трофические язвы являются наиболее частым осложнением хронической венозной недостаточности (ХВН) нижних конечностей и встречаются у 2% трудоспособного населения индустриально развитых стран. Среди лиц пожилого возраста частота трофических язв возрастает, достигая 4–5% [6, 8]. В РФ этим заболеванием страдают около 3 млн. человек [5].

Венозные трофические язвы (ВТЯ) являются наиболее тяжелой формой ХВН, осложняющей варикозную и посттромботическую болезни (ПТБ) нижних конечностей. Они составляют более 52% от всех язв нижних конечностей [10, 11]. Наличие ВТЯ приводит к социальной дезадаптации пациентов, увеличивает сроки нетрудоспособности и снижает качество жизни [3].

Для лечения ВТЯ предложено большое количество разнообразных хирургических вмешательств на поверхностных, перфорантных и глубоких венах, однако результаты лечения до сих пор не могут удовлетворить ни пациентов, ни врачей. Наибольшие споры вызывает возможность хирургического вмешательства у пациентов с открытой ВТЯ, а также у больных ПТБ после заживления язвенного дефекта. Все это свидетельствует о том, что рациональная стратегия лечения осложненных форм ХВН на сегодняшний день до конца не разработана [4]. Лечение ВТЯ нижних конечностей, особенно при снижении репаративных процессов и склонности к рецидиву, как правило, длительно и состоит из нескольких методов, что приводит к дополнительным экономическим затратам. При этом имеют место не только затраты медицинского характера, но и реальные экономические потери общества за счет утраты трудоспособности пациента и исключения из производства лиц, ухаживающих за больными [6, 8, 9].

Не случайно высказывание Е.С.Ар-нольди «Ulcus cruris venosus crux medicorum: венозные язвы голени – крест медицины» остается актуальным и в настоящее время [7, 1, 2].

Материалы и методы исследования

Представлен опыт амбулаторного лечения больных с ВТЯ с применением раневых покрытий на основе альгината Са2+ и полиуретановой пленки, а также оценена степень влияния препарата на основе кверцетина на отечный синдром нижних конечностей при ХВН (СЕАР С6). В исследование было включено 104 пациента. Среди них 49 женщин, 55 мужчин. Причинами ВТЯ стали: варикозная болезнь – 31 человек (в том числе рецидивное варикозное расширение вен – 10 человек), ПТБ – 63 человека. Амбулаторная хирургическая помощь осуществлялась на базе Центральной поликлиники ФСБ России и НМХЦ им. Н.И. Пирогова. У всех больных варикозная болезнь и ПТБ в анамнезе от 7 до 55 лет, наличие ВТЯ отмечалось от 3 месяцев до 11 лет. Средний возраст обследуемых больных составил 81,0 ± 0,6 (минимум – 71 год, максимум – 92 года): средний возраст мужчин – 81,8 ± 0,7 (минимум – 73 года, максимум – 92 года); женщин – 80,0 ± 0,9 (минимум – 71 год, максимум – 91 год). Всем пациентам выполнялось ультразвуковое ангиосканирование (УЗАС) вен нижних конечностей. Для оценки скорости заживления ВТЯ применялись планиметрические методы исследования: производилась съемка язвенного дефекта с приложенной к нему линейкой, затем высчитывалась площадь раневой поверхности в первый день начала лечения, спустя 3 и 6 недель.

Арифметический подсчет уменьшения площади язвенного дефекта производился на основе формулы, предложенной Ю.М. Стойко, Е.В. Шайдаковым, Н.А. Ермаковым (2001 г.):

DS = ^S~S”^ x 100% 5 x t ,

где: DS – процент уменьшения площади язвы; S – площадь язвы в начале лечения, см2; Sn – площадь язвы при повторном измерении, см2; t – временной промежуток между первым и последующим измерениями, неделя.

Оценка динамики отечного синдрома производилась путем измерения маллеолярного объема (окружности голени) с помощью специального устройства «Легометр». Окружность голени измерялась с обеих сторон на 2 см выше лодыжек после 10 минутного пребывания пациента в горизонтальном положении. Ле-гометрия проводилась каждому пациенту в первый день от начала лечения, спустя 6 и 12 недель. Арифметический подсчет уменьшения показателей маллеолярного объема осуществлялся с помощью модернизированной формулы 1:

MS = (SSJ x 100% Sx t ,

где: MS – процент уменьшения маллеолярного объема; S – длина окружности нижней трети голени в начале лечения, см; Sn – длина окружности нижней трети голени при повторном измерении, см; t – временной промежуток между первым и последующим измерениями, неделя.

Местное лечение включало туалет язвенной поверхности, после чего накладывались раневые покрытия на основе альгината Ca2+ . Это раневое покрытие применялось в виде тампонов в фазе экссудации и грануляции [5]. Перевязки осуществлялись каждые 3–4 суток. Раневое покрытие на основе полиуретановой пленки использовалось в качестве фиксирующей повязки. Данное покрытие создавало в ране дополнительную влажную среду, способствующую заживлению, препятствовало проникновению жидкостей и микроорганизмов в рану извне, не нарушая при этом тепло- и газообмен [5]. Компрессия осуществлялась эластическими бинтами короткой степени растяжимости.

В качестве медикаментозной терапии использовался экстракт из красных листьев винограда. Он содержит фармакологически активные флавоноиды, основными из которых являются квер-цетин-глюкуронид и изокверцетин. Препарат оказывает защитное действие на эндотелий сосудов (стабилизирует мембраны) и увеличивает их эластичность (нормализует сосудистую проницаемость). Исследуемый препарат назначали по 0,36 г 2 раза в день в 14.00 и 18.00 перед приемом пищи на протяжении 12 недель группе из 52 пациентов (основная группа). В контрольной группе, также состо-

ящей из 52 пациентов, медикаментозная терапия не проводилась. Всем пациентам выполнялась эластическая компрессия голеней. При отсутствии противопоказаний выполнялись хирургические вмешательства в стационарных условиях.

Результаты комплексного лечения ВТЯ у геронтологических больных

Использование УЗАС позволило установить взаимосвязь между анатомофизиологическим строением венозной сети нижних конечностей и локализацией трофических язв в каждом конкретном случае (рис.1). Преимущество в развитии трофических язв отводится окклюзивным изменениям глубоких вен голени – 31 (29,8%) – и бедра – 25 (24%) – всего 56 (53,8%) пациентов, что составляет более половины от общего числа больных. К данным пациентам относились люди с тромбозами глубоких вен в стадии реканализации и ПТБ. Окклюзивные изменения в большой подкожной вене (БПВ) – 4 (3,8%) – и малой подкожной вене (МПВ) – 1 (0,96%) – были у незначительного количества пациентов и в сумме составили 5 (4,8%) человек. Патологический венозный рефлюкс БПВ имелся у 8 (7,7%) человек, МПВ – у 5 (4,8%) человек, что в сумме составило 13(12,5%) пациентов от всего числа исследуемых. Наличие патологически расширенных надлодыжечных вен перфорантов имелось у 30 (28,8%) человек.

Таким образом, из рис. 1 следует, что 1 место среди причин формирования ВТЯ занимают окклюзивные изменения глубоких вен (53,8%), 2 место – патологически измененные перфорантные вены (28,8%), 3 и 4 места поделили между собой окклюзивные изменения и патологический венозный рефлюкс БПВ и МПВ.

Венозная патология

I ■ Гл. вены голени I ■ БПВ (рефлюкс)

I ■ Гл. вены бедра I ■ МПВ (рефлюкс)

I ■ БПВ I ■ Перфорант

МПВ

Рис. 1. Процентное соотношение венозной патологии, выявленной при УЗАС

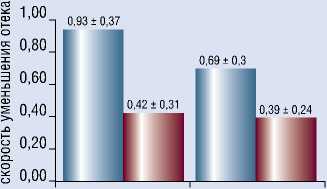

Ниже представлены результаты измерения длины окружности голеней пациентов основной и контрольной групп (рис. 2).

Скорость уменьшения отека конечности, имевшей ВТЯ, по замерам к 6-й неделе с момента начала терапии в основной группе составляла 0,93 ± 0,37% в неделю, а в контрольной – 0,42 ± 0,31% в неделю (р < 0,001). К 12-й неделе эти показатели снизились в обеих группах и составили 0,69 ± 0,3% – в основной и 0,39 ± 0,24% – в контрольной группе (р < 0,001). Это связано с низким уровнем комплаенса геронтологических больных на фоне имевшейся сопутствующей патологии, в частности, дисциркуляторной энцефалопатии, а также низкого социально-финансового статуса.

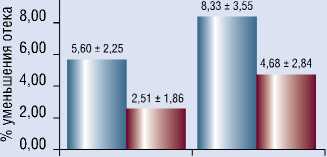

Динамика уменьшения отека голени у больных представлена на рис. 3.

Динамика снижения маллеолярного отека нижней конечности, имевшей ВТЯ, по замерам к 6-й неделе у одного пациента в среднем составляет 5,6 ± 2,25% – в основной и 2,51 ± 1,86% – в контрольной группах (р < 0,001), а к 12-й неделе отек в среднем уменьшается на 8,33 ± 3,55% – в основной группе и на 4,68 ± 2,84% в контрольной группах (р < 0,001). Таким образом было установлено, что препарат на основе кверцетина положительно сказывается на снижении отека.

В результате лечения кверцетином в основной группе к концу 12 недели отек нижней трети голени, имевшей ВТЯ, полностью отсутствовал у 46% (23 человека) и сохранялся на уровне 5% и более у 14% (7 человек) основной группы. Тогда как в контрольной группе динамика показателей имела обратную зависимость: отек отсутствовал полностью у 6% (3 человека) и сохранялся на уровне 5% и более у 60% пациентов (30 человек) (табл. 1.)

6 неделя 12 неделя неделя лечения

I ■ основная группа

I ■ контрольная группа

Рис. 2. Скорость уменьшения отека (% в неделю) у больных разных групп (p < 0,001)

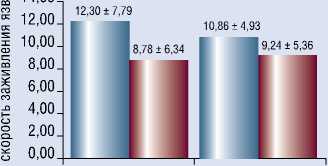

В дополнение к медикаментозной терапии пациентам основной и контрольной групп были применены раневые покрытия на основе альгината Са2+ и полиуретановой пленки. Скорость заживления ВТЯ к 3-й неделе с момента начала терапии в основной группе составляла 12,3 ± 7,79% в неделю, а в контрольной – 8,78 ± 6,34% в неделю (р < 0,001). К 6-й неделе показатели скорости заживления по отношению к началу лечения практически равнозначно снижались в обеих группах до 10,86 ± 4,93% – в основной и 9,24 ± 5,36% – в контрольной группе (р < 0,01). Это связано с низким уровнем комплаенса пациентов, который через 6 недель лечения становился более отчетливо выражен (рис. 4).

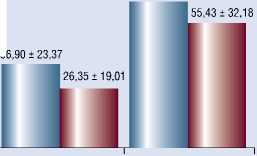

Трофическая язва у одного пациента в среднем к 3-й неделе составляла 36,9 ± 23,37% площади в основной и 26,4 ± 19,01% – в контрольной группе (р < 0,001). К 6-й неделе язвы в среднем зажили на 65,2 ± 29,6% – в основной и на 55,4 ± 32,18% – в контрольной группах (р < 0,001). Таким образом, сочетание раневых покрытий с препаратом кверцетина положительно сказалось на процессе лечения и по показателям превзошло терапию, лишенную ангиопротективной поддержки (рис. 5).

Табл. 1. Динамика отека голени в разных группах пациентов (относительно нижней конечности без ВТЯ)

основная контрольная группа группа

|

отек полностью отсутствовал |

46 |

6 |

|

отек сохранился на уровне менее 5% |

40 |

32 |

|

отек сохранился на уровне 5% и более |

14 |

60 |

|

отек увеличился |

0 |

2 |

10,00

6 неделя 12 неделя неделя лечения

I ■ основная группа

I ■ контрольная группа

Рис. 3. Средний процент уменьшения отека у больных разных групп

3 неделя 6 неделя

(р< 0,001) (р<0,01)

недели лечения

65,18 ±29,59

70,00 60,00.

50,00.

40,00_ 36 30,00.

20,00.

10,00.

0,00-

3 неделя

6 неделя недели лечения

I ■ основная группа

I ■ основная группа

I ■ контрольная группа

Рис. 4. Скорость заживления язв (% в неделю) у больных разных групп

I ■ контрольная группа

разных групп

Табл. 2. Результаты лечения больных с ВТЯ в разных группах

Рис. 5. Процент заживления язв у больных

|

основная группа |

контрольная группа |

|

|

площадь язвы уменьшилась более, чем на 80% |

46 |

28 |

|

площадь язвы уменьшилась более, чем на 50%, но менее чем на 80% |

22 |

24 |

|

площадь язвы уменьшилась менее, чем на 50% |

26 |

44 |

|

площадь язвы не изменилась / увеличилась |

6 |

4 |

В основной группе площадь язвы уменьшилась более, чем на 80%, в 46% случаев (23 человека) и менее, чем на 50%, в 26% случаев (13 человек). В контрольной группе динамика показателей представляла собой обратную зависимость – площадь язвы уменьшалась более, чем на 80%, в 28% случаев (14 человек) и менее, чем на 50%, в 44% случаев (22 человека). Эти показатели также подтверждают целесообразность комбинирования раневых покрытий на основе альгината кальция и препарата на основе кверцетина (табл. 2).

Клинический пример

Больная М., 81 год. Обратилась с жалобами на тяжесть в нижних конечностях, судороги в ночное время, наличие болезненной трофической язвы правой голени. Из анамнеза: варикозная болезнь на протяжении 40 лет, возникла после второй беременности. За год до обращения в результате микротравмы возникла трофическая язва правой голени.

Местный статус: при осмотре визуализируются патологические варикозно расширенные подкожные вены. В нижней трети правой голени язва 7,1 см2 с неровными отечными краями, на дне раны – фибрин, отделяемое – гнойное. По данным УЗАС вен нижних конечностей выявлена несостоятельность сафено-феморальных соустий с обеих сторон, клапанная несостоятельность и патологический распространенный рефлюкс в бассейне БПВ справа. Пациентка была отнесена к основной группе больных и прошла полный курс лечения, благодаря чему к 4-й неделе язва полностью эпите-лизировалась. Через 1 год после лечения рецидива ВТЯ не отмечалось. Результаты лечения представлены на рис. 6.

Выводы

-

1. Раневые покрытия на основе альгината Са2+ и полиуретановой пленки ускоря-

Рис. 8. Вид трофической язвы до и после лечения

-

2. Медикаментозное лечение препаратами на основе кверцетина способствует снижению маллеолярного объема и ускорению заживления трофических язв. На 6-й неделе лечения средняя динамика уменьшения отека составляет 5,6 ± 2,25% объема (р < 0,001), а к 12-й неделе отек сокращается на 8,33 ± 3,55% (р < 0,001).

ют репаративные процессы в трофической язве и способствуют заживлению раневого дефекта. В среднем, к 3-й неделе лечения трофические язвы заживают на 36,9 ± 23, 37%, а к 6-й неделе – на 65,2 ± 29,6% (р < 0,001).

Список литературы Современный взгляд на проблему амбулаторного лечения геронтологических больных с венозными трофическими язвами

- Балас П. Новый подход к болезням вен: контроль за качеством жизни пациента//Флеболимфология, 1997. -С. 1-3, 5.

- Баткаев Э.А. Лечение трофических язв венозной этиологии у больных пожилого возраста//Возрастные аспекты дерматологии, венерологии и косметологии: материалы Всеросийской научнопрактической конференции. -М., 2000. -40 с.

- Богданец Л.И. Венозные трофические язвы. Возможности современной флебологии в решении старой проблемы//Российский медицинский журнал. Хирургия. Урология.-2010. -№ 17.

- Гришин И.Н., Подгайский В.Н., Старосветская И.С. Варикоз и варикозная болезнь нижних конечностей. -Минск: Выш. школа, 2005. -253 с.

- Ларинов М.В., Обыденнов С.А., Хафизьянова Р.Х. Патогенез развития хронической венозной недостаточности и основные направления лечебной тактики//Казанский медицинский журнал. -2004. -Т. 85 (6).

- Савельев В.С., Кириенко А.И., Богачев В.Ю., Богданец Л.И. Трофические язвы//Флебология. -М.: Медицина, 2001. -С. 519-551.

- Хохлов А.М. Принципы патогенетического лечения варикозной болезни нижних конечностей, осложненной трофической язвой: автореф. дис.. докт. мед. наук. -М., 1989. -40 с.

- Шевченко Ю.Л., Стойко Ю.М., Лыткин М.И. Основы клинической флебологии. -М.: Медицина, 2005. -312 с.

- Bergan J. Venous disorders: treatment with sclerosant foam//J. Cardiovasc. Surg. (Torino). -2006. -Vol. 47(1). -P.9-18.

- Franks P.J. Bonsanquet N., Brown D. Perceived health in a randomized trial of single and multilayer bandaging for chronic venous ulceration//Phlebology. -1995. -Vol. 1. -P. 17-19.

- Hafner J., Ramelet A.A., Schmeller W. et al. Management of leg ulcers//Curr. Probl. Dermatol. Basel. Karger. -1999. -Vol. 27. -P. 4-7.