Создание и исследование свойств органопластиков на основе полиамидов, армированных полиамидными волокнами

Автор: Буря А.И., Ткаченко Э.В., Шутилин Ю.Ф.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Фундаментальная и прикладная химия, химическая технология

Статья в выпуске: 4 (62), 2014 года.

Бесплатный доступ

Стремительное развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности требует создания новых материалов, в том числе полимерных композитов на основе полиамидов. С целью улучшения эксплуатационных характеристик и расширения областей применения в состав полиамидных связующих вводят дисперсные и волокнистые наполнители. Органические волокна, по сравнению с другими, отличаются хорошим смачиванием полимерами, высокой прочностью связи с матрицей, меньшей склонностью к измельчению, высокими значениями удельной прочности и жесткости. Целью работы являлось создание и исследование свойств композитов на основе полиамидов - алифатического ПА-6 и ароматического - фенилона С-1, наполненных полиимидными волокнами аримид-Т. Технология приготовления полимерных композиций состояла из следующих стадий: смешивание, таблетирование, сушка и формование. Смешивание композиций проводили во вращающемся электромагнитном поле. Под действием вращающегося электромагнитного поля ферромагнитные частицы приходили в интенсивное хаотическое движение, приводящее к равномерному распределению волокна в полимерной матрице. Формование образцов осуществляли методом компрессионного прессования. В работе изучались теплофизические, физико-механические и трибологические свойства созданных полимерных композитов. Установлено, что армирование полиамидов приводит к увеличению прочностных характеристик композитов. Для органопластиков (ОП) на основе фенилона С-1, армированного 15 мас. % аримида-Т, предел текучести при сжатии, твердость по Роквеллу, модуль упругости, микротвердость выше по сравнению с исходным полимером на 13, 61, 20, 68 %, соответственно. Для ОП на основе ПА-6 предел текучести при сжатии и разрыве, микротвердость, модуль упругости, с повышением степени армирования связующего, возрастают на 47, 54, 25 и 36 %, соответственно. Наибольшей износостойкостью и низким коэффициентом трения обладают композиты на основе ПА-6 (30 мас.% аримида-Т) и на основе фенилона С-1 (15 мас.% волокна). Теплофизические исследования композитов подтвердили наличие взаимодействий на границе раздела фаз волокно-связующее.

Органопластики, полиамид-6, фенилон с-1, получение, свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/14040309

IDR: 14040309 | УДК: 678.675

Текст научной статьи Создание и исследование свойств органопластиков на основе полиамидов, армированных полиамидными волокнами

Стремительное развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности требует создания новых материалов, в том числе полимерных композитов. Экономически целесообразно создавать композиционные материалы на основе таких полимеров, которые характеризуются наличием мощностей по их производству, например, полиамидов (ПА).

С целью улучшения эксплуатационных характеристик и расширения областей применения в состав полиамидных связующих вводят дисперсные и волокнистые наполнители (Нп). Органические волокна, по сравнению с другими, отличаются хорошим смачиванием полимерами, высокой прочностью связи с матрицей, меньшей склонностью к измельчению, высокими значениями удельной прочности и жесткости.

Целью работы являлось создание и исследование свойств композитов на основе полиамидов - алифатического - ПА-6 и ароматического - фенилона С-1, наполненных полии-мидными волокнами аримид-Т.

Технология приготовления полимерных композиций состояла из следующих стадий:

-

1. Смешивание композиций во вращающемся электромагнитном поле. Навески полиамида (ПА-6 или фенилона С-1) и полиимид-ных волокон аримид-Т загружали в металлическую емкость, добавляя ферромагнитные частицы. Величина магнитной индукции электрического поля должна быть не ниже 0,02 Тл. Под действием вращающегося электромагнитного поля ферромагнитные частицы приходили в интенсивное хаотическое движение, за счет чего вышеуказанные компоненты равномерно смешивались.

-

2. Таблетирование проводили с помощью гидравлического пресса ПСУ-50.

-

3. Сушка композиций. Перед формованием заготовки выдерживали в сушильном шкафу в течение 1-3 ч при температуре 393400 К. Высушенные таблетки сразу же загружались в нагретую пресс-форму.

-

4. Формование образцов осуществляли методом компрессионного прессования. После загрузки заготовки в пресс-форму ее начинали смыкать до соприкосновения верхнего пуансона с таблеткой. Далее композиции на основе фенилона С-1 и ПА-6 нагревали до 528 К и 453 К, выдерживали без давления 10 мин при 598 К и 35 с при 501 К, после чего давление увеличивали до 55-45 МПа, и при заданных температуре и давлении материал выдерживали 5 мин и 10 с соответственно. Затем изделие охлаждали под давлением и выталкивали из пресс-формы.

Готовые изделия подвергали механической обработке, что главным образом заключалась в зачистке изделий - удалении облоя.

Были исследованы различные свойства разработанных композитов.

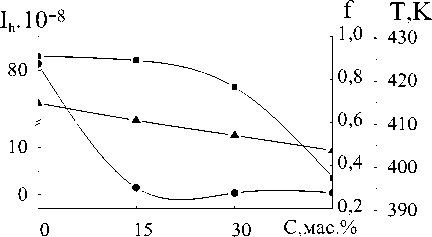

Изучение теплофизических свойств разработанных полимерных композитов показало, что удельная теплоемкость (Ср), коэффициенты теплопроводности (λ) и температуропроводности (а) в значительной степени зависят от природы связующего.

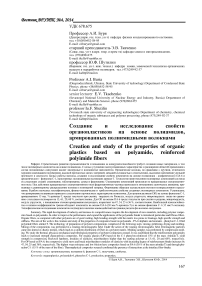

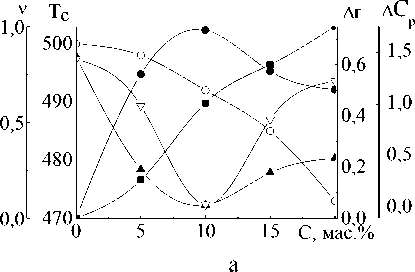

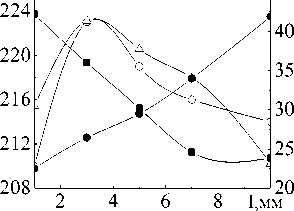

Так, в области температур 323-473 К для всех исследованных композитов наблюдается близкий к линейному рост Ср, связанный с ростом гибкости макромолекул полиамидных связующих, при этом органопластики (ОП) на основе ПА-6 имеют более высокие значения данного показателя по сравнению с ОП на основе фенилона С-1. Средние значения удельной теплоемкости (рисунок 1) композитов на основе ПА-6 с содержанием волокна аримид-Т (15-45 мас.%) уменьшаются на 11-18 %, а для ОП на основе фенилона С-1 с содержанием волокна аримид-Т до 10 мас.% понижаются на 30 % от 1,78 до 1,25 кДж/кгК, затем при росте содержания волокна до 20 мас.% возрастают от 1,25 до 1,7 кДж/кгК.

Согласно теории статистической физики, о равномерном распределении кинетической энергии, теплоемкость полимера зависит от числа степеней свободы [1]. Так, в стеклообразном и кристаллическом состояниях наблюдаются только колебательные степени свободы, а в высокоэластичном - еще и вращательные. Этим объясняется резкое изменение Ср в области фазовых переходов, которое наблюдается и в нашем случае.

При переходе из стеклообразного в высокоэластичное для фенилона С-1, ПА-6 и композитов на их основе наблюдается скачок удельной теплоемкости АСр (рисунок 1), причем, его величина для ОП ниже по сравнению со связующими. Понижение скачка теплоемкости АСр указывает на переход некоторой доли макромолекул из участия в кооперативном процессе стеклования [2], вследствие взаимодействия их с поверхностью аримида-Т. Найденное значение АС р позволило рассчитать долю макромолекул, перешедших в граничные слои и толщину последних. Так, доля макромолекул для композитов на основе фенилона С-1 растет при содержании волокна до 10 мас.%, а на основе ПА-6-до 30 мас.%. Толщина граничного слоя для композитов на основе фенилона С-1 растет при содержании волокна до 20 мас.%, а на основе ПА-6-до 30 мас.%.

1,6

1,4

1,2

С

р

1,8

Рисунок 1. Теплофизические характеристики композитов на основе фенилона С-1(а) и ПА-6 (б)

- - толщина граничного слоя, мкм; - - доля макромолекул, перешедших в граничные слои; - - скачок удельной теплоемкости, кДж/кг·К - - температура стеклования,; - - среднее значение удельной теплоемкости в интервале температур 323-498 К, кДж/кг·К

Неоднозначное изменение С р , ΔС р , ν, Δr для разработанных композитов объясняется конкурирующим действием двух факторов: упорядочением и разрыхлением структуры композита.

Теплофизические исследования (таблица 1) показали общую тенденцию к снижению (для ОП на основе фенилона С-1) и повышению (для ОП на основе ПА-6) коэффициентов теплопроводности (λ) и температуропроводности (а) с ростом степени наполнения. Так, в исследованном интервале температур (323-498 К), средние значения теплопроводности для ОП на основе фенилона С-1 снижаются на 26 %, а коэффициенты температуропроводности - на 41 %, для ОП на основе ПА-6 повышаются соответственно на 5 и 32 %. Снижение теплопроводности композитов на основе фенилона С-1 объясняется низкой теплопроводностью волокна.

Т а б л и ц а 1

Теплофизические характеристики композитов в интервале температур 323-498 К

|

Показатели |

Связующие |

||||||||

|

фенилон С-1 |

полиамид-6 |

||||||||

|

содержание волокна аримид-Т, мас. |

|||||||||

|

– |

5 |

10 |

15 |

20 |

– |

15 |

30 |

45 |

|

|

X, Вт/ м • К |

0,46 |

0,35 |

0,349 |

0,331 |

0,325 |

0,36 |

0,37 |

0,38 |

0,39 |

|

а • 10 7 ,м 2 /с |

2,62 |

1,55 |

1,53 |

1,52 |

1,41 |

1,74 |

1,95 |

2,16 |

2,78 |

|

α∙10-6,K-1 |

35,07 |

34,34 |

31,24 |

29,44 |

24,28 |

27,19 |

19,34 |

12,20 |

5,16 |

По результатам дилатометрических исследований (таблица 1) выявлено, что введение армирующего волокна в полиамиды приводит к снижению КТЛР на 15-45 % для ОП на основе фенилона С-1 и ПА-6 соответственно, а температура стеклования (Т с ) для ОП на основе фенилона С-1 при этом снижается на 2-17, а для ОП на основе ПА - 6 повышается на 411 градуса. Снижение КТЛР можно считать положительным эффектом, который уменьшит вероятность растрескивания композитов как под воздействием температуры, так и в зоне контакта трения полимер-металл.

Далее были изучены физикомеханические свойства.

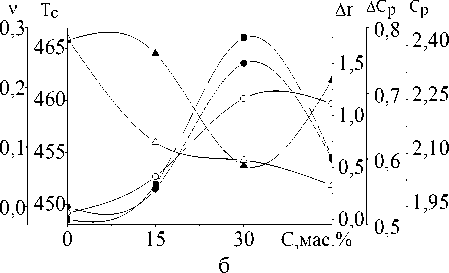

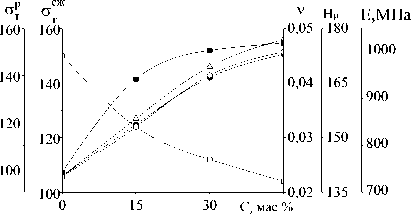

Учитывая, что одной из основных отраслей использования разработанных ОП является машиностроение – особое внимание при изучении физико-механических свойств было уделено прочности при сжатии и твердости. Как показали результаты исследований (рисунок 2), максима- льное увеличение указанных показателей достигается при введении волокнистого наполнителя в количестве до 15 мас. %.

Для разработанных композитов на основе фенилона С-1 значительно повышаются не только прочность при сжатии (на 6 - 25 МПа), модуль упругости (на 513 – 804 МПа), твердость по Роквеллу (на 36-109 МПа), но они имеют и достаточно высокую ударную вязкость (31 - 21 кДж/м2) (рисунок 2), объясняющуюся образованием армирующего каркаса из волокон. Максимальное увеличение указанных показателей наблюдается при введении волокна в количестве 15 мас. % Так, в частности, для ОП, армированного 15 мас. % аримида-Т, предел текучести при сжатии и растяжении, твердость по Роквеллу, модуль упругости выше по сравнению с исходным полимером на 13; 7; 61 и 20 % соответственно.

Рисунок 2. Влияние содержания (5-20 мас.%) волокна на физико-механические свойства композитов на основе фенилона С-1:

-■ - предел текучести при сжатии, МПа; -• - предел текучести при растяжении, МПа; -а - микротвердость; -о -коэффициент Пуассона-и - твердость по Роквеллу, МПа; -• - модуль упругости, МПа; -▲- ударная вязкость, кДж/м2; -о - относительное удлинение,%

|

HR B ,МПа Е,МПа а,кДж/м2 |

ε, % |

||

|

320 5100 |

36 |

9,2 |

|

|

280 4800 |

32 |

8,8 |

|

|

240 4500 |

28 |

8,4 |

|

|

200 4200 |

24 |

8,0 |

|

|

20 |

7,6 |

||

|

0 5 10 15 С, мас.% |

|||

Определено, что микротвердость - показатель, чувствительный к морфологическим и структурным изменениям, для ОП на основе фенилона С-1 и ПА-6 выше, по сравнению со связующими в 1,5 и 1,2 раза соответственно, что еще раз указывает на процесс упорядочения полиамидных связующих под влиянием полиимидного волокна. Изучено влияние длины волокна на физико-механические свойства органопластиков на основе фенилона С-1 (рисунок 3). Определено, что при оптимальной длине волокна 3-5 мм прочность при сжатии, модуль упругости и ударная вязкость находятся в пределах 223-219, 4791-4639, 26,529,5 МПа соответственно.

Е,МПа σ, MПа

Рисунок 3. Влияние длины волокна на физикомеханические свойства композитов на основе фенилона С-1

-о - предел текучести при сжатии, МПа; -А - модуль упругости, МПа; - ■ - твердость по Роквеллу, МПа;

-• - ударная вязкость, МПа

а,кДж/м2 HR B , МП а

Результаты физико - механических исследований ОП на основе ПА-6 (рисуно 4), показали, что предел текучести при сжатии и разрыве ОП с повышением степени армирования связующего возрастают на 38 и 43 % соответственно, а модуль упругости на 217 МПа (от 733- для ПА-6) до 950 МПа (для ОП, содержащего 30 мас.% аримида-Т).

Рисунок 4. Влияние содержания волокна на физико-механические свойства композитов на основе ПА-6

- ■ - микротвердость,МПа; - д- предел текучести при сжатии, МПа ; -о - модуль упругости, МПа; -•- предел текучести при растяжении, МПа; -□- коэффициент Пуассона

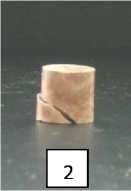

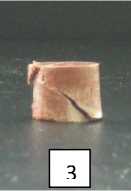

Разрушение образцов ОП существенно отличается от характера разрушения исходного полимера. Как видно (рисунок 5) ПА-6 разрушается хрупко, в то время как ОП разрушаются с образованием магистральных трещин.

Рисунок 5. Характер разрушения ПА-6 (1) и композитов на его основе, содержащих 15 (2), 30 (3) и 45 (4) мас.% волокна аримид-Т

Образование трещин объясняется развитием цилиндрических микротрещин на границе между волокнами и матрицей, источниками которых являются обрывки волокон, а также места слабой адгезии технологического или эксплуатационного происхождения (начальные микротрещины) [3]. Развитие цилиндрических микротрещин приводит к выпучиванию волокон на свободных боковых поверхностях образца.

В зависимости от отношения длины выпученной зоны к длине всего образца, этой трещиноподобной области, наклоненной к оси образца и аналогичной трещинам скольжения [4] на фронте такой трещины волокно подвергается (наименее благоприятным для него) большим деформациям изгиба (содержание аримид-Т составляет 30 – 45 мас.%).

При содержании волокна 30 мас. % наклонные трещины направлены к оси образца под углом примерно 45° те параллельно площадкам, в которых действуют наибольшие касательные напряжения σmax=σ/2 [5]. Отсюда можно сделать вывод, что такие образцы будут наилучшим образом сопротивляться сдвигу. Дальнейшее увеличение содержания волокна до 45 мас.% увеличивает угол наклона, ухудшая сопротивление сдвигу.

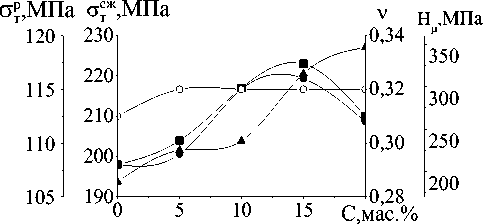

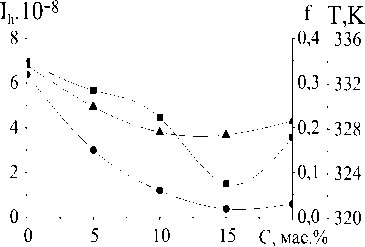

Что касается исследований трибологических свойств ОП на основе ПА-6 и фенилона С-1, то следует отметить следующее, что с увеличением содержания волокна аримид-Т в ПА-6 и в фенилоне С-1, износостойкость ОП резко возрастает (рисунок 6). Так, если для ПА-6 интенсивность линейного износа принимает значение 81,8·10-8, то для ОП данный показатель с ростом количества наполнителя от 15 до 45 мас.% изменяется от 1,5 до 0,42·10-8. Для фенилона С-1 интенсивность линейного износа принимает значение 6,37·10-8, для ОП данный показатель с ростом количества наполнителя от 5 до 20 мас.% изменяется от 3,0 до 0,37·10-8.

Рисунок 6. Влияние содержания волокна аримид-Т на интенсивность линейного износа (1), коэффициент трения (2) и температуру в зоне контакта (3) ОП на основе ПА-6 (а) и фенилона С-1 (б) при pv = 0,4 (а) и 1 МПа ⋅ м/с (б):

-•- линейный износ, I h ^ 10-8; - ▲ - коэффициент трения; - ■ - температура в зоне контакта, К

Таким образом, использование метода сухого смешивания композиций во вращающемся электромагнитном поле позволяет получить изотропные материалы с идеальным распределением волокна в полиамидной матрице. Созданные ОП превосходят исходные