Создание экспериментального стенда и методики для диагностики теплообменного технологического оборудования методом вихретоковой дефектоскопии

Автор: Суслов Р.П., Балахнин И.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 5-4 (92), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается разработка экспериментальной установки и выбор методик диагностирования технологического оборудования вихретоковым методом неразрушающего контроля. Описывается принцип работы вихретокового дефектоскопа и методы контроля на теплообменном технологическом оборудовании. Подробно описывается структура и принцип работы разработанного стенда.

Вихретоковая дефектоскопия, технологическое оборудование, неразрушающий контроль, экспериментальный стенд, электромагнитное поле

Короткий адрес: https://sciup.org/170205281

IDR: 170205281 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-5-4-80-84

Текст научной статьи Создание экспериментального стенда и методики для диагностики теплообменного технологического оборудования методом вихретоковой дефектоскопии

Россия обладает мощным промышленным комплексом, но более 75% оборудования на опасных производствах изношены и это повышает риск аварий. Единовременную модернизацию всей технологической базы провести невозможно. Проведение качественной диагностики, позволяет повысить уровень промышленной безопасности оборудования. Наиболее ответственным видом такого оборудования в химической промышленности, являются кожухотрубчатые теплообменники, в которых значительному износу подвергается трубки трубного пучка. Для их диагностики эффективен метод вихретоковой дефектоскопии (ВТД), который позволяет обнаружить дефекты, такие как трещины и износ.

Тем не менее, скудная приборная и нормативная база на территории СНГ и РФ, привела к субъективности данного метода. Зачастую данные, собранные разными организациями и специалистами с одного объекта, разнятся колоссально.

Решение вопроса диагностики теплообменных устройств вихретоковым методом:

Внутритрубный метод вихретоковой дефектоскопии (ВТД) – один из самых эффективных способов обнаружения развивающихся дефектов в теплообменных трубных пучках. Этот метод основан на измерении изменений электромагнитных полей, возникающих в результате воздействия вихревых токов на поверхности обследуемого объекта, что позволяет выявлять дефекты (несплошности) и отклонения от нормы [2]. Для исследования и применения метода ВТД, требуется в лабораторных условиях создание экспериментальный стенд трубного пучка.

Основной цели создания стенда, является подготовка студентов к проблемам, связанным с эксплуатацией теплообменного оборудования. Помочь освоить навыки диагностики теплообменного технологического оборудования методом вихретоковой дефектоскопии. Стенд должен выполнять функцию настройки дефектоскопа под образцы (калибры) различного диаметра, химического состава и степени утонения теплообменных трубок кожухотрубчатого теплообменника.

Основной задачей данной работы будет изучение принципов работы метода ВТД на стенде с последующей верификацией на реальном объекте.

Установка включает в себя генератор электромагнитных полей, датчики для регистрации вихретоковых токов, систему обработки и анализа полученных данных – вихретоковый дефектоскоп ВД-70. Также для релевантности выбранной методики был задействован вихретоковый дефекто- скоп Ectan «Eddyfi» и програмный комплекс Magnfi Ectan компании Eddyfi Technologies.

Конструкция стенда:

-

1. Внутритрубный датчик с индукционной катушкой – этот элемент генерирует переменное магнитное поле, используемое для создания вихревых токов в теплообменнике, и измеряет параметры вихревых токов, проходящих через материал кожухотрубчатого теплообменника.

-

2. Дефектоскоп ВД-70 – этот прибор необходим для сбора и анализа данных ВТД.

-

3. Настроечные образцы или СОП – это образцы теплообменных труб с нанесенными определенным образом искусственными дефектами (несплошностями). СОПы изготавливаются из материала, аналогичного материалу объекта контроля (ОК). Имитацией единичных дефектов при контроле теплообменных труб являются плоскодонные фрезерованные выборки с эквивалентным объёмом относительно се-

чения согласно стандартам: ASME секция V и ГОСТ Р ИСО 15549-2009.

Анализ и интерпретация данных:

В качестве информативных параметров, используют амплитуду и фазу сигнала, наведённого совокупным магнитным полем. Составляющая сигнала, обусловленная вихревыми токами, имеет величину не более 10% от «холостого» сигнала. Поэтому в большинстве вихретоковых приборов используют процедуру «обнуления», которая реализуется с помощью вычитания Ɛ нач из общего сигнала. Это может быть сделано либо с помощью специально генерируемого дополнительного сигнала, противоположного «холостому», либо программно при наличии вторичного прибора с высоким разрешением [1].

Выбор параметра для оценки свойств ОК обусловлен его исследуемым свойством.

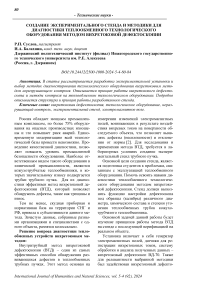

Совмещённое отображение амплитуды и фазы сигнала ВТП реализуется в так называемой комплексной плоскости (рис. 1 а, б)

Рис. 1. Комплексная плоскость:

а – отображение в комплексной плоскости; б – вектора вносимого напряжения.

Исходный возбуждающий ток является опорной величиной, относительно которой определяют изменение фазы остальных величин. Поэтому на рис. 1а вектор силы тока I и напряжённости H лежат на действительной оси Re. Вектор напряжённости вихревого электрического поля E, возбуждаемого током I, направлен в отрицательном направлении мнимой оси Im. Это непосредственно ВТК метод позволяет выявлять внутренние и наружные дефекты типа трещин, язв, механических повреждений, локальных и протяженных утонений. Контролю подлежит вся доступная для прохождения датчика поверхность труб, за исключением сварного шва, зоны вальцовки и приварки труб к трубной доске. Так как зоны с несплошностями и неоднородностями в большинстве случаев имеют схожую природу, их разделение сложно, а иногда и невозможно.

Анализ данных контроля заключается в классификации, оценке типа и величины дефектов, выявленных в процессе обработки данных вихретокового контроля, за исключением зон с неоднородностями структуры [2, 3].

Анализ данных контроля основан на амплитудно-фазовом методе выделения информации, т.е. в качестве носителя ин- формации используются амплитуда и фаза сигнала.

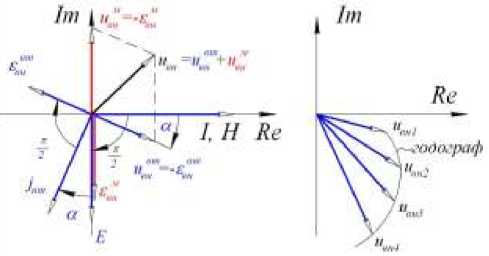

Рис. 2. Схема простейшего вихретокового преобразователя (зонда)

Возбуждающая катушка создает вокруг себя переменное магнитное поле, которое, взаимодействуя с теплообменной трубкой, наводит в нем вихревые токи (токи Фуко). Вторичное электромагнитное поле воздействует с измерительной катушкой. Напряженность поля вихревых токов зависит от геометрии, проводимости и магнитных свойств трубы. Появление в зоне контроля дефекта приводит к изменению напряженности поля вихревых токов, которое и регистрируется дефектоскопом.

При вихретоковом обследовании трубных пучков теплообменников возникает целый ряд проблем, без решения которых нельзя рассчитывать на приемлемые результаты контроля. Неоднородность геометрических, электрических и магнитных свойств труб, наличие конструкционных элементов в виде трубных досок и дистан-ционирующих перегородок, наличие в трубах развальцовки приводит к появлению сигналов от «мешающих факторов», которые требуется либо фильтровать, либо правильно классифицировать [4]. Двухпа-раметровость вихретоковых сигналов (сигнал характеризуется амплитудой и фазой) позволяет только частично решить эту задачу.

Для эффективной отстройки от мешающих факторов необходимо применение многочастотных многоканальных дефектоскопов, которые позволяют за счет микширования частот уменьшить влияние этих «мешающих факторов» [5]. В ряде случаев и этого оказывается недостаточно и требует применения вихретоковых преобразователей особой конструкции. Естественно, такие вихретоковые дефектоскопы и зонды относительно дороги и для грамотного и эффективного их использования требуются специалисты высокой квалификации, имеющие большой опыт практической работы [4, 5]. Именно поэтому в развитых странах действующее теплообменное оборудование в атомной, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях обследуется специализированными фирмами, которые являются своего рода центрами анализа собранных вихретоковых данных.

Применение же сложного вихретокового дефектоскопа для целей диагностирования эксплуатируемого технологического оборудования в пределах одного действующего завода по ряду причин не целесообразно.

Практическое применение:

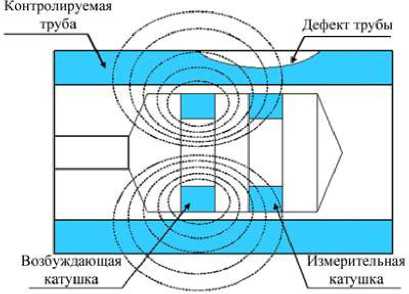

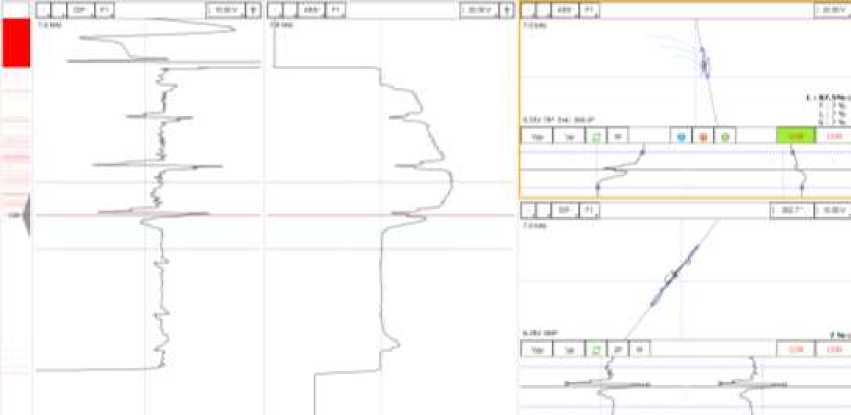

С помощью вихретокового дефектоскопа Ectane были проведены исследования различных образцов с дефектами. Результаты этих исследований представлены на рисунках 3 и 4, где ось абсцисс представляет действительную составляющую сигнала, а ось ординат - мнимую составляющую. Такие графики позволяют анализировать форму и параметры сигнала, что помогает определить тип дефекта и его размеры.

Для обкатки методики были взяты данные обследования на дефектных участках теплообменных труб теплообменника

1200ХНГ-0,6-М10/25Г-4-2-У поз. 268/6 зав. №712.

Рис. 3. Фрагмент данных дефектного участка трубы – локальный наружный дефект, оцениваемый в 82% (труба 3422)

Рис. 4. Фрагмент данных дефектного участка трубы – локальный наружный дефект, оцениваемый в 87% (труба 3422)

Заключение:

Экспериментальная установка для диагностики технологического оборудования методом вихретоковой дефектоскопии поможет студентам приобрести необходимый опыт, навыки и знания для успешного учебного процесса и будущей карьеры в данной области, а также послужит основой для дальнейших исследований и применения данного метода контроля качества в промышленности.

Реальные внутренние дефекты стенки трубы, по результатам анализа сигналов с различных каналов, дают относительно сходные процентные показатели повреждения стенок на всех частотных каналах. Однако сигналы из неоднородного источника, например внутренних магнитных включений в трубках, искажают толщину стенки н различных частотных каналах. Оператор должен анализировать сигналы вихретокового прибора на нескольких доступных частотах, чтобы убедиться в том, что сигнал действительно происходит от дефекта в стенке.

Список литературы Создание экспериментального стенда и методики для диагностики теплообменного технологического оборудования методом вихретоковой дефектоскопии

- Бобров А.Л., Власов К.В., Бехер С.А. Основы вихретокового неразрушающего контроля: учебное пособие. - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2019. - 98 с.

- Международные стандарты на вихретоковый метод контроля: ISO 15549-2008, ISO 9712, ISO 12718.

- Неразрушающий контроль: Справочник в 8 томах. Т. 2 / Под ред. В.В. Клюева. - М.: Машиностроение, 2006.

- ASME BPVC 2019 Section V. Nondestructive Examination.

- Лазуткин Д.Ю., Лунин В.П., Жданов А.Г. Подавление сигналов от мешающих факторов при вихретоковом контроле труб парогенераторов // 14-я междун. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехника и энергетика". Тез. докл. 2008. Т. 1. - М.: Изд-во МЭИ, 2008. - С. 392-394.