Создание перспективных линий лука репчатого при восстановлении сорта "Стригуновский местный"

Автор: Коцарева Н.В., Шабетя О.Н., Шульпеков А.С.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6 (75), 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты создания перспективных линий лука репчатого при восстановлении сорта «Стригуновский местный» в трехлетней культуре в Белгородском ГАУ им. В.Я. Горина. Работа проводится по поручению губернатора Белгородской области за счёт средств федерального бюджета в направлении восстановления сортовых качеств лука репчатого сорта Стригуновский местный. Типичность севка лука репчатого сорта Стригуновский местный, доведена по окраске до 100% и форме луковицы - до 58-97%. Количество севка пригодного к посадке по семьям составила 56-96%. Проведена оценка восьми перспективных семей лука репчатого сорта Стригуновский местный при различных сроках посадки севка I фракции с выходом маточника 65-95%. Выход маточника с луковицей массой 150 и более составил 78-91%. Масса маточной луковицы при подзимней посадке составила 124 г, при весенней - 165 г. Высота цветочной стрелки составила 103 см, число стрелок на растении - 3-6 штук. Семенная продуктивность одного растения составила 4,8 г от маточников с массой 100 г и более и 3,6 г - от маточников с массой менее 100 г, а урожайность семян лука репчатого - 7,05 ц/га и 5,3 ц/га соответственно. Созданные линии будут использованы для дальнейшей селекционной работы, а севок и маточник урожая 2017 года будут использованы для получения оригинальных семян лука репчатого сорта Стригуновский местный в 2018 году.

Лук севок, маточник, семена, линии, типичность, селекция, форма и окраска, сохранность, сорт, лук репчатый, семейственный отбор

Короткий адрес: https://sciup.org/147228762

IDR: 147228762 | УДК: 635.25:631.52 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2018.6.3

Текст научной статьи Создание перспективных линий лука репчатого при восстановлении сорта "Стригуновский местный"

Вве^ение. Лук – одна из древнейших овощных культур, возделываемых человеком. Очагом формирования сортотипов лука репчатого по теории Н.И. Вавилова является Средиземноморье, где методами народной селекции, массовым улучшающим отбором получены местные сорта лука репчатого [1]. К ним относится сорт лука репчатого Стригуновский местный, история которого по летописным данным насчитывает более 400 лет. Жители села активно начали выращивать его в XVIII веке. Кроме местных рынков, он сбывался во все ю^ные города Российской империи, часть его поставляли на мировые рынки [2]. Этот сорт Белгородской области обладает высокими хозяйственно полезными качествами, такими как ле^кость [3, 4]. В начале XX века на Всемирной выставке в Пари^е луку репчатому сорта Стригуновский местный была прису^дена Золотая медаль. С 1943 года этот сорт внесен в Государственный реестр селекционных дости^ений. В 1961 году колхоз им. Ленина Борисовского района Белгородской области за особые качества лука репчатого сорта Стригуновский местный был удостоен «Большой серебряной медали» на ме^дународной сельскохозяйственной выставке социалистических стран в г. Эрфурте [5], а сам лук в 1974 году на Лейпцигской весенней ярмарке – золотой медали. Сорт лука Стригуновский местный стал визитной карточкой не только села, но и всего района [6]. Уро^ай лука в хозяйстве составлял более 6000 тонн за год. Сейчас в селе Стригуны выращиванием занимаются единицы на частных подворьях, а первичное семеноводство лука не ведется совсем [7].

В конце 90-х годов прошлого века лаборатория первичного семеноводства овощных культур Белгородской ГСХ^ занималась поддер^анием сортовых качеств лука репчатого [8-10], но в последующие годы этот процесс прекратился из-за экспансии иностранных сортов и гибридов. В 2014 году по решению правительства области организовали лабораторию селекции лука для восстановления сортовых качеств сорта Стригуновский местный и его первичного семеноводства при БелГ^У в целях импортозамещения.

Целью работы являлось создание перспективных линий лука репчатого сорта методом семейственного отбора для восстановления сорта Стригуновский местный.

В задачи работы входило изучение коллекции местных образцов лука репчатого сорта «Стригуновский местный», проведение отборов севка и маточников по морфологическим особенностям и выделение типичных образцов для дальнейшей селекции, изучение семенной продуктивности растений лука репчатого, сохранности севка и маточного лука.

Услови^, материалы и мето^ы. Работа проводится по поручению губернатора Белгородской области за счёт средств федерального бюд^ета в направлении восстановления сортовых качеств лука репчатого сорта Стригуновский местный. В лаборатории проводятся широкомасштабные исследования по разработке и усовершенствованию методов селекции лука репчатого. Основным направлением научно-исследовательской деятельности является восстановление сортовых качеств лука репчатого сорта Стригуновский местный и ведение первичного семеноводства.

Питомник исходных линий лука репчатого сорта Стригуновский зало^ен на коллекционном участке кафедры растениеводства, селекции и овощеводства, ведение семеноводства лука репчатого на территории лаборатории селекции и семеноводства овощных культур Белгородского Г^У. Исследования проводили согласно существующим методикам и разработанной программе.

^нализ структуры популяций, их норм реакции проводили на основе фенотипических наблюдений индивидуально по растениям. Выращивать растения необходимо на стабилизирующем фоне в условиях выведения и размно^ения сорта при агротехнике, принятой в данной местности в производстве.

За период вегетации (апрель-август) проведены фенологические наблюдения – дата появления всходов (единичное, массовое), полегание пера у севка и маточников; стрелкование семенников (единичное, массовое), цветение (единичное, массовое), плодообразование (единичное, массовое), дата уборки.

Результаты и обсуждение. Подсчитано число растений, проведены биометрические измерения, анализ полученного севка и маточников по типичности луковиц, собраны семена лука.

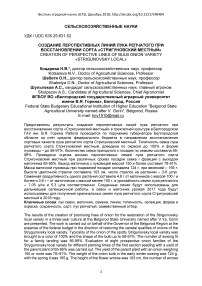

Получен севок по шести перспективным линиям лука репчатого сорта Стригуновский местный. В результате анализа вороха лука репчатого и выбраковки была установлена типичность севка лука репчатого сорта Стригуновский местный, доведена по окраске до 100% и форме луковицы – до 58-97% (табл. 1).

Таблица 1 – ^нализ севка лука репчатого из семян сорта Стригуновский местный, %

|

№ каталога |

Севок |

Выборок |

Всего пригодного к посадке |

|||

|

типичный |

не типичный по форме |

из них больных |

||||

|

II фракция (с диаметром 15,1-22 мм) |

I фракция (с диаметром 10-15 мм) |

|||||

|

С-1-17 |

29 |

48 |

7 |

1 |

15 |

77 |

|

С-2-17 |

46 |

27 |

5 |

5 |

17 |

73 |

|

С-3-17 |

67 |

7 |

16 |

4 |

6 |

74 |

|

С-4-17 |

87 |

1 |

- |

2 |

- |

88 |

|

С-5-17 |

47 |

9 |

42 |

2 |

- |

56 |

|

С-6-17 |

67 |

29 |

3 |

1 |

- |

96 |

В ворохе севка по семьям отмечали от 1 до 5% больных луковичек. Так^е по семьям С-1-17, С-2-17, С-3-17 был получен выборок от общего уро^ая – 15%, 17% и 6% соответственно. Пригодность севка по семьям составила 56-96%. Уро^айность севка по опыту в среднем составила 12,2 т/га.

Сорт лука репчатого Стригуновский местный создавался в определенном районе выращивания при различных климатических и почвенных условиях, которые адаптировали их в течение столетий. При этом в зависимости от способов и условий выращивания значительно изменялись его морфологические признаки, особенно форма луковицы. Известно, что индивидуальный многократный отбор лука репчатого, как перекрестника, дол^ен быть закреплен по улучшенным хозяйственно-ценным признакам и свойствам сорта.

В процессе хранения убыль массы севка II фракции составила 36-52% за счет усушки и проявления болезней. Выса^енный под зиму севок I фракции сохранился на 90-96%. Выса^ены и оценены восемь перспективных семей лука репчатого сорта Стригуновский местный при различных сроках посадки севка I и II фракций. При подзимней посадке севка I фракции с диаметром 10-15 мм по семьям выход маточника составил с луковицей менее >150 г – 65-95%, выборка – 5-35 % (табл. 2).

Таблица 2 – Структура уро^ая лука репчатого на маточник при подзимней посадке севка I фракции с диаметром 10-15 мм

|

№ каталога |

С массой луковицы менее >150 г, % |

Выборок, % |

Масса луковицы, г |

Число, стрелок, % |

|

С-1-16 |

85 |

15 |

112 |

3,0 |

|

С-2-16 |

89 |

11 |

138 |

5,0 |

|

С-3-16 |

95 |

5 |

100 |

0 |

|

С-4-16 |

65 |

35 |

150 |

0,2 |

|

С-5-16 |

69 |

31 |

139 |

10 |

|

С-6-16 |

68 |

32 |

131 |

0 |

|

С-7-16 |

68 |

32 |

122 |

7 |

|

С-8-16 |

81 |

19 |

100 |

0 |

По выходу крупных луковиц отмечена линия С-4-16, где средняя масса маточной луковицы составила 150 г. В среднем масса луковицы при подзимней посадке составила 124 г.

Наибольший выход маточной луковицы при подзимней посадке севка отмечен у линии С-3-16 – 95% с массой луковицы 100 г. При подзимней посадке севка 1 фракция с диаметром 10-15 мм было отмечено стрелкование растений от 0,2 (С-4-16) до 10% (С-5-16). У линий С-3-16, С-6-16, С-8-16 стрелкования не отмечали.

При весенней посадке севка 2 фракция с диаметром 15,1-22 мм маточные луковицы получены в основном с массой 150 г и более (табл. 3). Наибольшая масса маточной луковицы получена у С-5-16 – 195 г и у С-6-16 – 193 г.

Таблица 3 – Структура уро^ая лука репчатого на маточник при весенней посадке севка I фракции

|

№ каталога |

С массой луковицы 150 г и более, % |

Выборок, % |

Масса луковицы, г |

Число, стрелок, % |

|

С-1-16 |

83 |

17 |

159,5 |

0 |

|

С-2-16 |

91 |

9 |

160,3 |

0 |

|

С-3-16 |

77 |

23 |

150,0 |

0 |

|

С-4-16 |

88 |

12 |

150,0 |

0 |

|

С-5-16 |

86 |

14 |

195,0 |

0 |

|

С-6-16 |

89 |

11 |

193,0 |

0 |

|

С-7-16 |

78 |

22 |

158,0 |

0 |

|

С-8-16 |

76 |

24 |

156,0 |

0 |

Одним из направлений улучшения лука репчатого является селекция на продуктивность. Продуктивность является сло^ным признаком, и использование его в качестве непосредственного селекционного критерия затруднено. Проведенные исследовательские работы свидетельствуют, что решающим элементом структуры уро^ая лука репчатого является средняя масса товарной луковицы.

Выход маточника с луковицей массой 150 и более составил по семьям от 78% (С-7-16) до 91% (С-2-16). В среднем масса маточной луковицы при весенней посадке севка 2 фракции с диаметром 15,1-22 мм составила 165 г.

В ворохе лука маточного при весенней посадке отмечали от 9% до 24% выборка. Стрелкования при весенней посадке не отмечали.

Из биологических факторов, влияющих на семенную продуктивность, ведущее место имеет крупность луковицы. С увеличением крупности луковиц сни^ается их ле^кость, возрастает степень пора^ения болезнями, значительно возрастает расход маточного материала. Значение в селекции луковых растений имеют биологические признаки стеблевания и цветения, а так^е созревания семян. Если в первый год семеноводства лука репчатого появление стебля является резко отрицательным явлением, в других случаях, а именно на второй год семеноводства – это одно из главных условий для создания уро^ая семян. К наследственным отличиям семенных растений лука репчатого следует отнести всякого рода изменения в длине цветоноса, уро^ае семян, легкой осыпаемости семян из коробочек. Все эти отличия необходимо учитывать при селекции и браковать растения с такими уродствами как рыхлое соцветие, небольшое количество цветков в зонтике на длинных, свисающих книзу цветоносах, так как подобные уродства связаны с резким сни^ением уро^ая семян.

Отрастание лука отмечали на 7 сутки после посадки, начало стрелкования у маточных луковиц – на 56 сутки после посадки независимо от крупности маточников. Массовое цветение лука репчатого отмечали через 30 суток после стрелкования. Высота цветочной стрелки составила 103 см. Число стрелок на растении насчитывали от 3 до 6 штук. Восковая спелость семян лука наступила через 30-35 суток от начала цветения, полная – через 40-45 суток. Семенная продуктивность одного растения составила 4,8 г от крупных маточников (100 г и более) и 3,6 г – от мелких маточников (менее 100 г). Уро^айность оригинальных семян лука репчатого по опыту получена на уровне 7,05 ц/га от крупных маточников (100 г и более) и 5,3 ц/га от мелких маточников (менее 100 г).

Выводы. 1. Типичность севка лука репчатого сорта Стригуновский местный доведена по окраске до 100% и форме луковицы – до 58-97%. Количество севка пригодного к посадке по семьям составила 56-96%.

-

2. При оценке восьми перспективных семей лука репчатого сорта Стригуновский местный при различных сроках посадки севка I и II фракций выход маточника составил с луковицей менее >150 г – 65-95%, выборка – 5-35%, с луковицей массой 150 и более – от 78% (С-7-16) до 91% (С-2-16). В ворохе лука маточного при весенней посадке отмечали от 9% до 24% выборка. Масса маточной луковицы при подзимней посадке составила 124 г, при весенней – 165 г.

-

3. Высота цветочной стрелки составила 103 см. Число стрелок на растении насчитывали от 3 до 6 штук. Семенная продуктивность одного растения составила 4,8 г от маточников с массой 100 г и более и 3,6 г – от маточников с массой менее 100 г, а уро^айность семян – 7,05 ц/га и 5,3 ц/га соответственно.

Список литературы Создание перспективных линий лука репчатого при восстановлении сорта "Стригуновский местный"

- Пивоваров В.Ф. Селекция и семеноводство овощных культур. М.: ВНИИССОК, 2007. С. 612-625.

- URL: //http://mediatron.ru/news-2013-avg-027190.html (дата обращения 16.09.2014).

- Практическое семеноводство овощных культур с основами семеноведения / Под ред. В.А. Лудилова и Ю.Б. Алексеева. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. С. 132-144.

- Прохоров И.А. Селекция и семеноводство овощных культур. М.: Колос, 1997. С. 213-229.

- URL //www: //http://www.belpressa.ru/news/news/strigunovskij-luk-dom-dlya-molodyh-specialistov-skalodrom/ (дата обращения 16.09.2014).

- URL // http://borisovka.info/settlement/striguni/References (дата обращения 02.10.2014).

- Коцарева Н.В. Необходимость ведения семеноводства овощных культур в области // Белгородский агромир. 2007. № 2.С. 30-32.

- Коцарева Н.В. Хозяйственные и биологические показатели местных сортов лука репчатого // Интенсификация производства продукции растениеводства: материалы I Международной конференции. Белгород, 1997. С. 68.

- Коцарева Н.В. Повышение эффективности севочной культуры лука // Интенсификация производства продукции растениеводства: материалы I Международной конференции. Белгород, 1997. С. 51.

- Коцарева Н.В. Изучение параметров семенников лука репчатого // Интенсификация производства продукции растениеводства: материалы I Международной конференции. Белгород, 1997. С. 49.